24 de julio de 1911: redescubrimiento de Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas.

A 2.430 metros de altitud en los Andes peruanos, la ciudad inca fue sacada a la luz el 24 de julio de 1911 por Hiram Bingham. Machu Picchu, que permaneció sin descubrir durante siglos tras la conquista española, es Patrimonio Mundial de la UNESCO y testimonio fundamental de la civilización andina.

By Noemi Capoccia | 24/07/2025 15:31

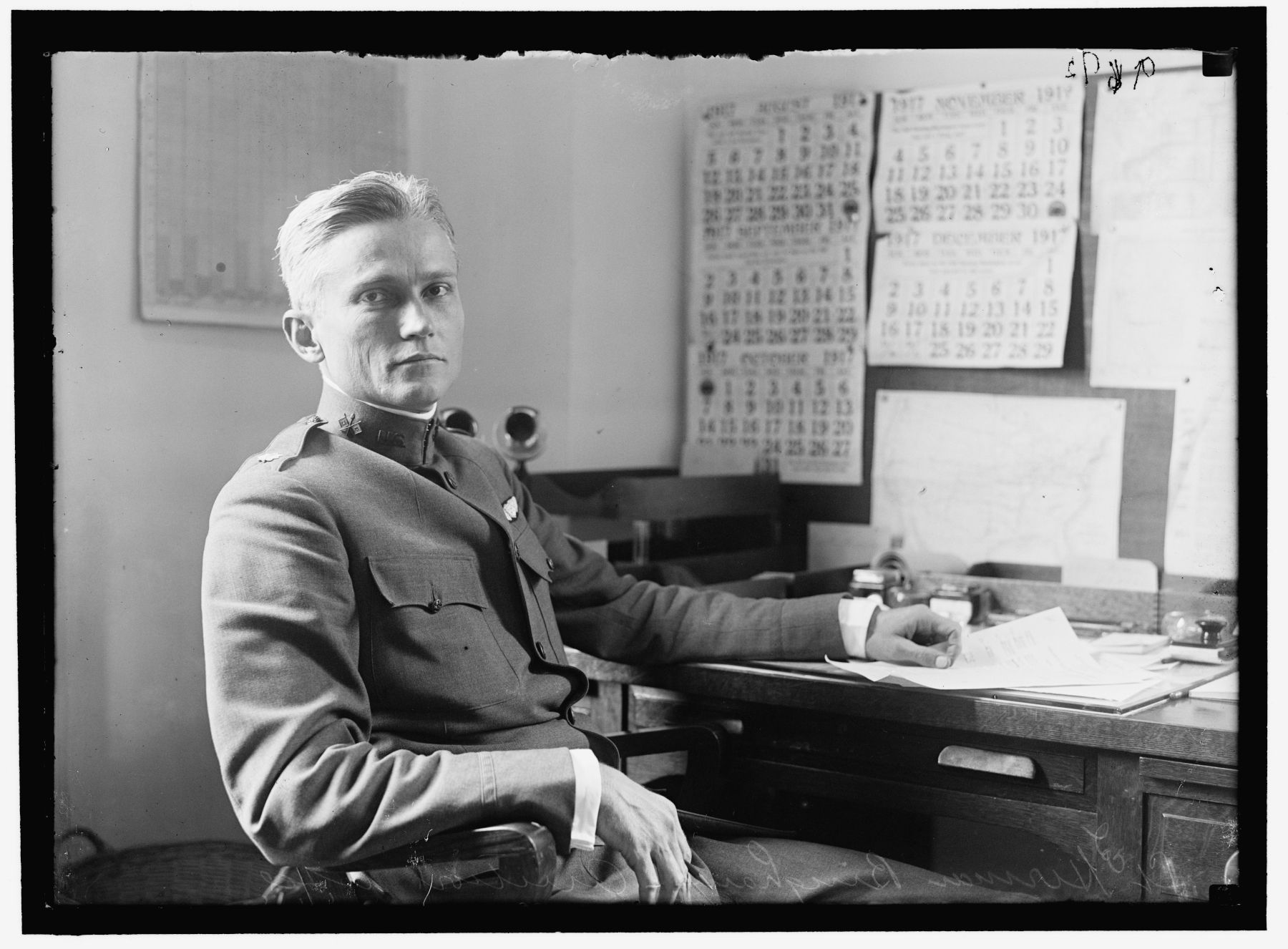

Majestuoso, milenario, envuelto en el misterio, Machu Picchu fue redescubierto en Perú el 24 de julio de 1911 por el historiador y conferenciante estadounidense Hiram Bingham (Honolulu, 1875 - Washington, 1956). De hecho, la fecha simboliza un momento crucial en la reconstrucción de la historia andina precolombina. Situada a 2.430 metros de altitud en las cumbres de los Andes peruanos, la llamada Ciudad Perdida de los Incas se cuenta hoy entre los yacimientos arqueológicos más importantes y espectaculares del mundo y figura en la lista del Patrimonio Mundial dela UNESCO desde 1983. El descubrimiento tiene lugar en un periodo, las dos primeras décadas del siglo XX, caracterizado por una viva e intensa actividad exploradora que llevó al redescubrimiento de numerosas civilizaciones y lugares olvidados del continente americano. Entre los ejemplos más famosos de aquellos años figura Percy Harrison Fawcett DSO (Torquay, 1867 - fallecido en Mato Grosso, 1925), figura polifacética que fue geógrafo, oficial de artillería, cartógrafo, arqueólogo y explorador en las regiones de la Sudamérica británica. Fawcett es más conocido por haber desaparecido en 1925 con su hijo mayor, Jack, durante una expedición para encontrar una ciudad perdida, conocida como la Ciudad de Z, que él y otros creían que existía en el centro de la selva amazónica.

La ciudad de Machu Picchu, cuyo nombre en quechua (una de las lenguas nativas de Sudamérica) significa montaña vieja, se construyó con toda probabilidad en la segunda mitad del siglo XV, durante el reinado del emperador inca Pachacutec. El asentamiento, construido en una posición estratégicamente aislada y protegida por profundos acantilados, fue abandonado menos de un siglo después, hacia 1532, coincidiendo con el inicio de la Conquista española. Tras su abandono, la localidad fue desapareciendo de los mapas y de la memoria de la gente. La naturaleza absorbió los restos y el pueblo entró en la dimensión de la leyenda. Ninguna fuente escrita de la época colonial menciona su existencia y durante más de cuatro siglos su ubicación permaneció desconocida.

Pero, ¿cómo se produjo el descubrimiento de la ciudad perdida de los incas? En diciembre de 1908, Hiram Bingham asistió al primer Congreso Científico Panamericano en Santiago de Chile, donde tuvo la oportunidad de conocer al presidente Theodore Roosevelt (entre ambos se formó un fuerte vínculo que duraría hasta la muerte del ex presidente). Tras el congreso, Bingham viajó a Perú, vía Lima a Cuzco, donde fue recibido por las autoridades locales. Su interés por la exploración despertó entusiasmo, sobre todo porque venía de parte de un delegado estadounidense que regresaba de una importante reunión científica.

Así pues, tras permanecer en Cuzco y sus alrededores, se aventuró a viajar a Abancay en 1909, impulsado por el deseo del prefecto Juan José Núñez de llevarle al yacimiento arqueológico de Choquequirao, ciudad inca del sur de Perú. Aunque no era arqueólogo ni especialista en la cultura inca, Bingham intentó documentar el yacimiento con fotografías, sondeos y descripciones detalladas, y durante la exploración leyó en las paredes nombres y fechas dejados por visitantes anteriores, entre ellos Eugène de Sartiges en 1834 y José Benigno Samanez en 1861. Su expedición, formada por Núñez y el teniente Cáceres, también dejó rastro, aunque la decepción por la ausencia de tesoros tangibles le impulsó a regresar a Lima y luego a Estados Unidos.

El punto de inflexión llegó en 1910, cuando su amigo Edward S. Harkness, tras leer un borrador de su libro sobre el viaje, le propuso organizar una nueva expedición para buscar la última capital de los incas, Vilcabamba. Tras varios intentos fallidos de obtener fondos, el proyecto fue financiado por su esposa Alfreda, la National Geographic Society y la Universidad de Yale. En 1911, tras largos preparativos, Bingham regresó a Perú con una nueva expedición y, mientras recababa información en Cuzco, el viceprefecto de la ciudad pronunció un nombre destinado a cambiar su expedición: Huayna Picchu, la montaña en cuya base yacían unas ruinas misteriosas, conocidas por pocos. Así, el 19 de julio la expedición partió hacia el valle del Urubamba, acampando unos días más tarde en la meseta de Mandorpampa, cerca del lugar, del que también informó el rector de la Universidad del Cusco, Albert Giesecke.

El 24 de julio de 1911, bajo un amanecer lluvioso, Bingham entró por primera vez en el complejo arqueológico de Machu Picchu. Ante sus ojos se desplegó una ciudad de refinada arquitectura, construida con impecable técnica inca. Muros de granito blanco cortados con extrema precisión, templos, palacios, plazas y viviendas emergían de la vegetación que los había ocultado durante siglos. Entre sus descubrimientos figuraba una inscripción fechada en 1902 con el nombre de Lizárraga, lo que demostraba que otros habían llegado al lugar antes que él. Sin embargo, fue Bingham quien dio a conocer Machu Picchu al mundo entero.

En 1913, la revista National Geographic dedicó un número monográfico al descubrimiento, despertando el interés del público internacional. Bingham describió con entusiasmo el yacimiento, que fue comparado con los restos arqueológicos de Pompeya y Ostia Antica en cuanto a tamaño y estado de conservación. Posteriormente, el profesor escribió varios libros sobre el yacimiento, el más conocido de los cuales es La ciudad perdida de los incas, publicado en los años posteriores a la expedición. A continuación se llevaron a cabo campañas de excavación en dos fases principales: en 1912 y entre 1914 y 1915. En esas ocasiones se encontraron numerosos artefactos, muchos de los cuales fueron transportados a Europa y Estados Unidos con el permiso de las autoridades peruanas de la época.

Hiram Bingham también fue criticado por el traslado ilícito de una gran cantidad de piezas arqueológicas: estamos hablando de más de 46.000 piezas que, de hecho, fueron sustraídas y destinadas a la Universidad de Yale. De ellos, sólo trescientos fueron devueltos posteriormente, mientras que el resto acabó en las colecciones de algunos de los principales museos europeos, entre ellos el Museo Británico y el Louvre, o se dispersó en colecciones privadas. La cuestión de la devolución de los materiales permaneció sin resolver durante décadas hasta que, unos noventa años después, el gobierno peruano entabló negociaciones. También sabemos que desempeñó un papel decisivo la entonces esposa del Presidente de Perú, arqueóloga, que se comprometió personalmente a devolver la mayoría de los objetos a su lugar de origen.

Sin embargo, la importancia de Machu Picchu no se limita al ámbito arqueológico. El sitio es un caso ejemplar de planificación urbana en un entorno montañoso, con estructuras arquitectónicas, agrícolas y religiosas perfectamente integradas en el paisaje. Entre los edificios más conocidos se encuentran el Templo del Sol, la piedra Intihuatana y el área ceremonial, que demuestran la centralidad de la religión en la cultura inca. Según la tradición histórica, Pachacutec, que lideró la mayor fase de expansión del imperio, se proclamó hijo del dios del sol Inti, fundando así una dinastía de carácter teocrático. El vínculo entre poder y religión fue, de hecho, una de las piedras angulares de la organización social inca, que logró gobernar un vasto territorio gracias también al control ideológico ejercido sobre los pueblos sometidos. Machu Picchu, en este contexto, pudo tener una doble función: sede veraniega de la corte imperial y lugar ceremonial vinculado al culto al sol. La llegada de los españoles en el siglo XVI marcó entonces el fin del Imperio Inca. La subyugación colonial condujo al desmantelamiento de las estructuras políticas preexistentes y a la imposición del cristianismo como religión oficial. Muchos centros ceremoniales fueron destruidos o transformados. Machu Picchu, gracias a su aislamiento, permaneció intacto aunque abandonado.

Algunas curiosidades sobre la ciudad

El sitio de Machu Picchu está construido en una zona sísmicamente muy activa. Sorprendentemente, las piedras de los edificios más valiosos del Imperio Inca no están unidas por argamasa: han sido trabajadas con tal precisión que encajan a la perfección. Este sistema garantiza una belleza estética nada desdeñable y tiene también una importante función ingenieril. Tanto Lima como Cuzco, de hecho, han sido destruidas varias veces por fuertes terremotos, y Machu Picchu se encuentra justo encima de dos fallas geológicas. Durante los seísmos, las piedras bailan, es decir, se balancean ligeramente y luego vuelven a su sitio, evitando así que los edificios se derrumben. Sin esta técnica, muchos de los monumentos más famosos habrían desaparecido hace tiempo.

Para quienes no teman al cansancio y la altitud, es posible llegar a las ruinas a pie, evitando el elevado coste del transporte: el billete de tren desde Cuzco cuesta más de 100 euros, la entrada al yacimiento unos 50 euros, y el trayecto en autobús cuesta otros 20 euros. El sendero, que se recorre en una hora y media, sigue de hecho la ruta trazada por Bingham en 1911.

Otro aspecto poco visible pero crucial se refiere a la ingeniería oculta bajo la superficie. Aunque los incas son más conocidos por sus murallas ciclópeas (similares a las de las fortificaciones micénicas), su ingeniería civil demostró ser muy avanzada, si tenemos en cuenta que no utilizaban animales de tiro, herramientas de hierro ni la rueda. De hecho, Machu Picchu se construyó nivelando un terreno entre dos picos montañosos, moviendo enormes cantidades de piedras y tierra para crear una plataforma estable.

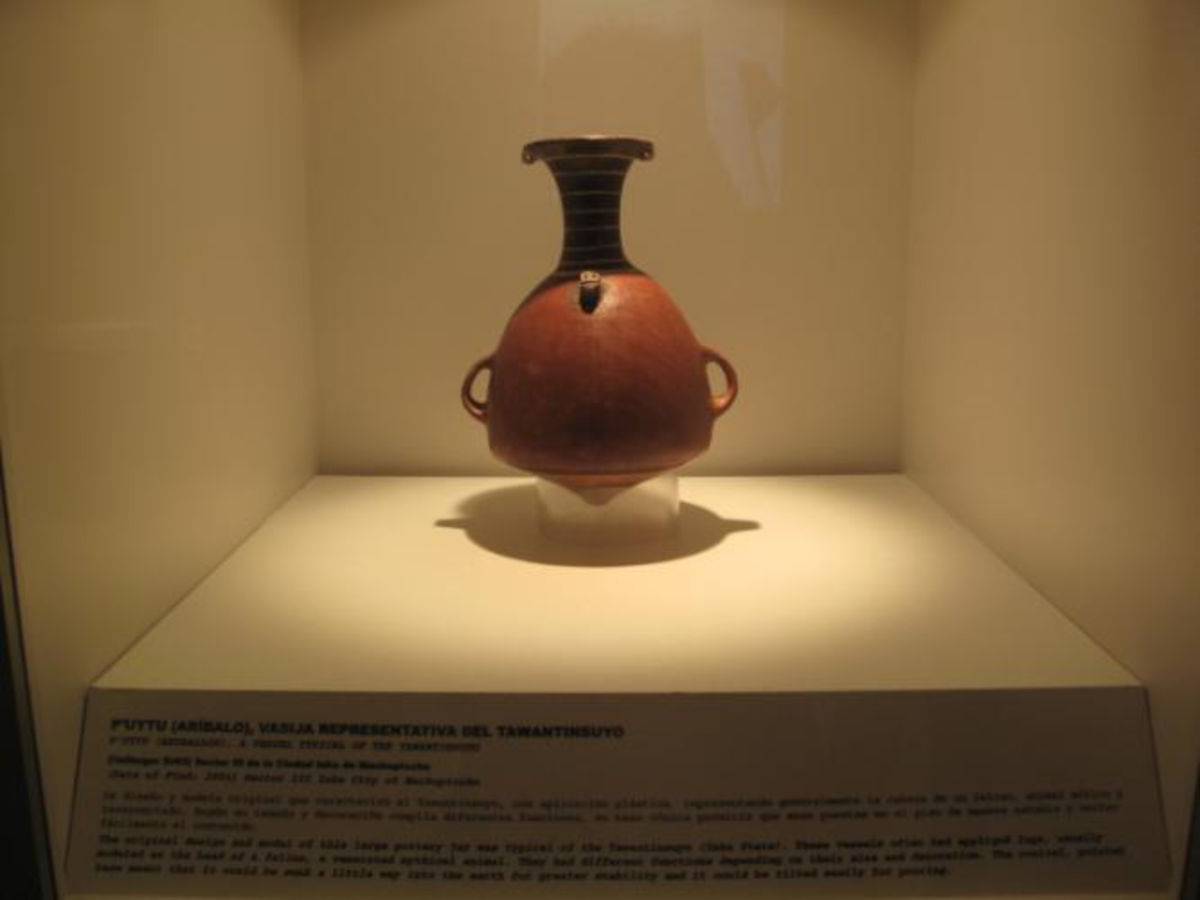

Por último, para los curiosos que quieran explorar más a fondo, hay un museo poco visitado y algo escondido: el Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón. A diferencia del yacimiento arqueológico, donde la información contextual es más bien escasa, el museo ofrece una imagen detallada en español e inglés, que ilustra las razones históricas y geográficas que llevaron a los incas a construir en esa misma zona. La entrada es económica (unos seis euros) y presenta un recorrido que guía al público por las principales etapas de la historia del Santuario Histórico de Machu Picchu. El museo, que también presenta la oportunidad de realizar un recorrido digital visitavirtual.cultura.pe, lleva el nombre de Manuel Chávez Ballón, el investigador que promovió su creación a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Tras un periodo de cierre por reformas y actualización de la exposición, el museo fue reabierto el 25 de julio de 2005 con una nueva disposición museográfica.

Cinco salas permanentes, distribuidas a lo largo de un itinerario diseñado en clave divulgativa, narran la evolución cultural de la zona ahora incluida en el Parque Arqueológico Nacional y Santuario Histórico. Ocho secciones temáticas, acompañadas de materiales visuales, paneles, mapas, vídeos e infografías, llevan al visitante por una exploración histórica que se completa con la exposición de numerosos artefactos: cerámicas, herramientas de piedra, objetos de metal y evidencias arqueológicas recuperadas durante las campañas de excavación.

¿Qué representa Machu Picchu hoy en día? Una obra maestra de la arquitectura y la ingeniería y un testigo fundamental de la complejidad cultural y espiritual del Imperio Inca. Su redescubrimiento en 1911 abrió una página diferente en la comprensión de la historia precolombina y puso de relieve la importancia de preservar un patrimonio que encarna el ingenio humano y la importante relación entre el hombre y la naturaleza.