Contar una ciudad a través del arte es un gesto público. El ejemplo del Voyage à Nantes

El Voyage à Nantes es un evento de arte público que anima las calles y plazas de la ciudad francesa desde 2012. Aquí, el arte se entiende como una herramienta que no se impone, sino que se deja atravesar. Un gesto que cambia la forma de estar juntos. Así es como el arte se convierte en un gesto colectivo en Nantes: el reportaje de Francesca Anita Gigli.

By Francesca Anita Gigli | 17/07/2025 16:56

En Nantes, hay una línea verde que serpentea por el asfalto como una vena descubierta, tensa y palpitante, que invita al desvío, al paso inclinado y a la geografía desequilibrada del deseo.

Parte de un jardín poblado de criaturas imaginarias, que extienden hilos de colores entre las ramas y trepan por cintas brillantes que rompen la luz del sol en reflejos nítidos. A partir de ahí, del Jardin des Plantes, la línea comienza a fluir, extendiéndose entre aceras, bordeando barrios marginales, bordeando edificios silenciosos y patios olvidados. A veces sube una escalera ciega, dobla bajo un puente, se detiene ante una obra que parece casi un error: una escultura que parece no decir nada, un animal de madera que gotea, una nave nodriza desembarcada por error en el corazón de la ciudad.

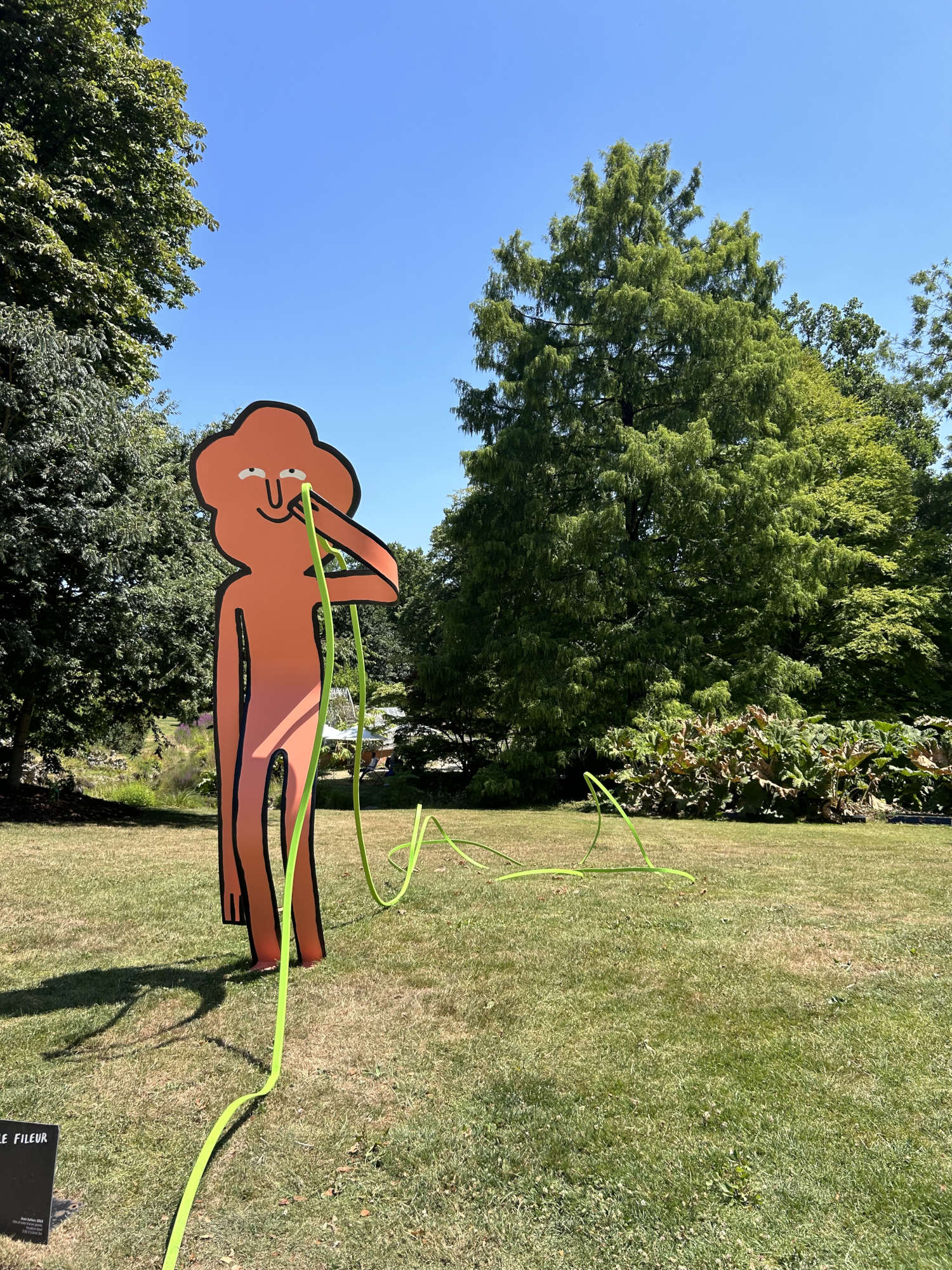

Un año más, del 28 de junio al 31 de agosto de 2025, el Voyage à Nantes invita a recorrer esta línea trazada en el asfalto, a seguirla con el cuerpo ante la mirada, a habitarla como se habita una posibilidad. Algunas obras cambian, otras se multiplican, muchas desaparecen, pero algunas permanecen. Éloge de la transgression, en el Cours Cambronne, sigue interpelándonos desde la altura de su pedestal semivacío. O Jean Jullien con Le Fileur, tejiendo su hilo verde entre los macizos de flores, como si dibujara caminos alternativos para quienes estén dispuestos a mirar hacia abajo. Seguir esta línea significa, pues, despejar la mirada y, sobre todo, cuestionar la idea misma de trabajo y de espacio público. En cada recodo, el tiempo se curva, el paisaje se abre y el arte sólo emerge si se acepta no reconocerlo inmediatamente. Perderse en el camino no significa llegar, sino aceptar que una ciudad también puede contar su historia de esta manera: no mostrando sus obras maestras y lugares que hay que marcar rápidamente en una lista imaginaria, sino sus bordes, sus pliegues, sus intersticios. Y así cambia el paso, el ritmo, la mirada. Incluso la respiración. Porque, y esto es muy raro, la ciudad no se ofrece como una exposición. Se ofrece como un gesto, como una hipótesis; como una lenta coreografía que implica al cuerpo incluso antes que al pensamiento. Es, en definitiva, un sutil dispositivo para desplazar el centro, para redistribuir la atención y crear nuevas posibilidades. Y quizás sea precisamente aquí donde el arte deja de ser un objeto para volver a ser una relación. Algo que sucede entre. Entre un paso y el siguiente, entre el espectador y lo que no puede explicarse, entre su presencia y una ciudad que puede leerse en fragmentos, sin necesidad de un sentido unitario.

Es precisamente en esta suave deriva, en esta lúcida suspensión que impone el paso cuando abandonas la prisa y dejas que tu caminar se convierta en parte de la propia obra, donde se manifiesta otra posibilidad de pensar el espacio urbano y su dimensión estética, ya no como un telón de fondo inerte ni como una galería al aire libre, sino como un sistema poroso de relaciones, como un tejido vivo en el que el arte no sucede junto a la vida, sino a través de ella, contaminándola y dejándose contaminar.

Y en esta generosa apertura a la participación reside un umbral crítico, ya que no toda participación es fértil y, sobre todo, no toda relación produce una transformación. La historiadora del arte Claire Bishop nos lo recuerda con rigor, advirtiendo que la socialidad que propone cierto arte relacional corre el riesgo de deslizarse hacia una farsa de inclusión, donde la presencia del público se prevé, se registra, se canaliza, pero rara vez se cuestiona en profundidad y rara vez se le llama a enfrentarse a la fricción, el desacuerdo y la asimetría que toda auténtica experiencia estética conlleva.

Es precisamente aquí, quizás, donde la ciudad de Nantes elige otro camino porque, en lugar de coreografiar la participación, la dispersa, la esparce a lo largo de una línea que ni protege ni ordena, sino que invita a desalinearse, a equivocarse, a reposicionar continuamente la mirada. Y en este continuo deslizamiento del sentido, en la falta de puntos fijos, surge una forma de ciudadanía temporal, hecha no de posesión del espacio sino de cruce consciente, de microacciones que afectan a la ciudad como una nueva forma de escritura. Una forma de escritura que se lee con los pies, con las rodillas doloridas, con la respiración entrecortada, con el tiempo que cambia mil veces al día, con el tiempo que se alarga, y que devuelve a la ciudad no una función, sino una pregunta: ¿quién eres tú, cuando dejas de pretender tener una sola cara?

Aquí reside quizás el gesto más político del arte público, que no es la ocupación del espacio, sino su apertura; no la monumentalidad, sino el margen; no la visibilidad, sino la posibilidad. Y así es como, a veces, la línea verde se desvía silenciosamente y toca un portal lateral, enhebrándose en un patio amplio e íntimo donde las piedras hablan de siglos de estratificaciones y pasajes. ElHôtel de Briord, antaño residencia aristocrática, luego sede de la École des Beaux-Arts de 1904 a 2017, alberga ahora en su vientre de piedra una obra de Gloria Friedmann titulada Absurdistan. El panel introductorio es claro, el acceso sencillo, el contexto cuidadosamente comisariado. Y, sin embargo, precisamente en esta rigurosa sencillez, Absurdistán construye un umbral.

Once figuras humanas de tamaño natural se reúnen en torno a una presencia central compuesta de cables, alambres e inquietantes fragmentos de memoria electrónica. El cuerpo mecánico del centro tiene la densidad de un núcleo opaco, de una inteligencia colapsada sobre sí misma, pero sostenida por todas las demás, como si cada figura dependiera de esa masa atemporal y sin rostro. Ninguno de los personajes en escena realiza una acción completa, pero cada uno mantiene una tensión, una posibilidad, una trayectoria congelada. La impresión es la de una parada colectiva, una pausa cruel en la que el futuro permanece retenido en las manos, sin tener nunca la posibilidad de manifestarse plenamente. Gloria Friedmann, con una mirada a la vez acariciadora y despiadada, construye un teatro mudo en el que el ser humano (ese extraño bípedo terrestre que ha aprendido a caminar, a levantarse y a transformar el mundo) se encuentra enganchado a su propia evolución tecnológica, conectado a flujos incesantes de datos, imágenes y órdenes, cada vez más transparentes y cada vez menos interpretables.

Crea figuras humanas inmóviles, suspendidas, como varadas en un proceso imparable que sólo las hace dependientes. La escultora alemana no relata un futuro distópico, sino un presente ya comprometido, en el que la tecnología ya no es una herramienta, sino un entorno, una membrana invisible que nos conecta, nos transforma y nos anestesia. Los cuerpos, en la instalación, no interactúan sino que sufren. Son criaturas intermedias, ya híbridas, ya consignadas a otra forma de existencia en la que la tecnología es la condición misma de nuestro ser en el tiempo.

Una escena como ésta encuentra un poderoso antecedente teórico en Günther Anders y su libro de 1956 El hombre es anticuado. Anders describe con lucidez la "vergüenza prometeica" que consiste en el sentimiento cada vez más generalizado que experimenta el ser humano ante laeficacia de sus propias creaciones técnicas. La máquina es repetible, precisa, eterna. El hombre no lo es. Surge así una brecha creciente entre quien produce y lo producido, una división temporal entre la mente y las cosas. El hombre acaba sintiéndose anticuado, pasado de moda, inadecuado, y esta no-sincronía entre el individuo y el mundo técnico genera una paradoja existencial. La humanidad ya no es capaz de comprender ni controlar sus propios artefactos porque la tecnología, dice Anders, nos domina con una eficacia impersonal, con una perfección que nos hace torpes y culpables. De ahí la inversión de fines y medios: ya no utilizamos la técnica para nuestros fines, sino que somos utilizados por ella para fines que se nos escapan. En particular (y aquí, en este punto, el pensamiento de Anders es profético) a través de los medios de comunicación, las secuencias publicitarias, los aparatos de persuasión que crean un mundo de imágenes fantasmas, un mundo serial, irreal, al que el individuo responde pasiva, compulsiva, obsesivamente.

En Absurdistan esta desorientación no se grita, sino que se esculpe en el silencio de las posturas. Las figuras están quietas, pero son frágiles. Como si su inmovilidad fuera ya una forma de rendición. Una rendición suave, incluso elegante, pero definitiva. Se escenifica una especie de inercia, tan estética y tan compuesta, en la que se vislumbra una nueva e inquieta forma de soledad. Cada figura está conectada, incrustada en un cuerpo central, en una red que parece abrazar pero que en realidad aísla; en la que la conexión no es relación, y la proximidad no basta para salvar la distancia, no basta para salvar la soledad. Formamos parte de un sistema que nos abraza pero no nos reconoce, que nos procesa como datos pero nos olvida como personas. En este sentido, Absurdistán es también un mapa de nuestras nuevas dependencias cognitivas: una sociedad en la que la memoria se externaliza, el juicio se apoya en algoritmos, y la inteligencia artificial nos asiste, nos anticipa, nos interpreta y acaba drenando el esfuerzo mismo del pensamiento. Todo se vuelve más simple, más rápido, más perfecto. Y nosotros, en el corazón de esta perfección, permanecemos solos. Impecables, pero solos.

Más adelante, cerca de la estación, a medida que el paso se alarga entre las casas y los escaparates, la línea verde se cuela en la rue de Richebourg y cambia de tono. No se vuelve más sutil, no intenta desaparecer, sino que se convierte en portadora de otro ritmo, de una vibración irreverente. En el patio del Liceo Clemenceau se alza La Mauvaise Troupe de Romain Weintzem: una banda de esculturas de tamaño humano, disfrazadas de soldados y abrumadas por su propia y maravillosa inutilidad, figuras miméticas que sostienen trompetas, tambores y monumentales instrumentos de metal como si fueran armas de desfile, marchando en silencio contra la nada. Cada cuerpo está inmóvil, pero en la pose vive un movimiento contenido, un desafío aún en curso. Todo en esta instalación respira la voluntad precisa de desafiar los códigos del poder: las posturas militares se deforman en el juego, los cuerpos camuflados pierden autoridad, las fanfarrias se transforman en instrumentos de subversión. No hay rastro de glorificación, ni de intención documental, ya que La Mauvaise Troupe no relata la guerra, sino que se burla de ella, la desactiva, la expone como un teatro agotado por sí mismo.

El gesto del artista Weintzem hunde sus raíces en el suelo mismo de la ciudad, en el recuerdo obstinado de aquel instituto en el que en 1913 un grupo de estudiantes, entre los que se encontraba Jacques Vaché, publicó la revista En route, mauvaise troupe!: un único número impreso en 25 ejemplares, un único número, pero tan lleno de versos, invectivas e ironías tan cortantes que costó la expulsión a algunos de sus autores. En esas páginas, prohibidas más tarde, se perfiló una voz que sería decisiva para el surrealismo, una voz que rechazaba la retórica patriótica, que elegía el sueño en lugar del orden, la insolencia en lugar de la disciplina. Romain Weintzem vuelve a ese mismo patio con una obra que no es simplemente un recuerdo, sino un legado vivo.

Todo se mantiene en precario equilibrio: el poema de Verlaine que titula la reseña ("¡A la calle, tropa malvada! / ¡Adelante, hijos míos perdidos!"), la tenue sombra de Breton, la presencia latente de Vaché como detonador silencioso de toda una generación. Cada figura en escena es una caricatura de la máscara del poder, un giro visual que devuelve a la guerra su desnudez teatral, su gesto vaciado, su obsesión por la forma. Aquí, cada instrumento musical sostenido como un fusil dice exactamente eso: el sonido puede imponerse al mando, el desorden puede convertirse en partitura. No es casualidad que Weintzem elija precisamente los instrumentos musicales típicos de las bandas militares (instrumentos de metal, bombos, trompetas) y los transforme en objetos escénicos, ambiguos, desactivados. De este modo, el artista amplifica la paradoja inherente a la propia tradición de las fanfarrias como música para la guerra, ritmo para el orden, sonido para la obediencia. Pero en La Mauvaise Troupe, ese orden se rompe, el sonido permanece mudo y la música se convierte en un mero simulacro de una disciplina que ya no manda a nadie. Lo que en la superficie es sólo juego o caricatura, en realidad se hunde en un recuerdo duro, real, preciso: los muchachos que en 1913 fundaron la revista En route, mauvaise troupe! estaban, todos ellos, alistados en la Primera Guerra Mundial. Algunos no regresaron.

El gesto anarquista de publicar un periódico escolar antimilitarista se convirtió en el destino de toda una generación: la retórica patriótica les abrumó, la escuela les entrenó para morir. Y así La Mauvaise Troupe se convierte en una contramarcha, un rito laico de resistencia, una escultura coral que no se ofrece como explicación sino como exhortación. A reír, sí, pero con conciencia. A permanecer desarmados, también, pero con intención. Y a caminar juntos, incluso fuera de tiempo, incluso sin meta, aunque sólo sea para no dejar que el ritmo lo decidan otros. Y en este patio, que podría ser cualquier patio, detrás de una escuela que podría ser cualquier escuela, La Mauvaise Troupe nos obliga a recordar que toda guerra también empieza así. Con una banda que toca, con un himno que entrena el oído, con un uniforme que alinea los cuerpos antes que el pensamiento.

Entonces ocurre algo más. La línea verde atraviesa el Parc des Chantiers y se abre a un paisaje que parece salido de otro tiempo, o de un sueño colectivo apenas esbozado. Hay una esfera plateada, blanda, perforada de cráteres, una enorme luna tendida en el suelo, lista para ser habitada. Caminaremos sobre la luna, dicen Détroit Architectes y Bruno Peinado, y aquí sólo hay una invitación real, física y sensorial: la de trepar, rebotar, tumbarse, mirar, habitar. Ocupar todo el espacio. Todo el espacio.

Los cuerpos flotan unos instantes, se ralentizan, se balancean, se deslizan en un estado de suspensión súbita que no se parece a la performance, sino al abandono. Y en ese abandono, que no pide nada y sin embargo lo devuelve todo, toma forma una idea diferente del espacio público que se convierte, sencillamente, en una pausa. Un lugar que no sólo se atraviesa, sino que cura, como cuenta el psiquiatra Paolo Inghilleri en su ensayo I luoghi che curano (Lugares que curan), porque es capaz de acoger transformaciones interiores, de ofrecer un umbral entre la intimidad y el mundo, de albergar experiencias que buscan el sentido más que la utilidad de existir.

Y mientras nos tumbamos o saltamos a los mares plateados, bajo un cielo que parece más cercano, algo cambia también en la forma de pensar sobre nosotros mismos. Por un instante, aunque sea breve, el cuerpo deja de pesar, el tiempo se retrae, el pensamiento se afloja. Y en ese instante se abre un espacio posible para el cuidado, para la suspensión del deber, para la imaginación que no evade sino que fundamenta. Porque los lugares que curan son los que permiten construir el sentido, reconocerse como parte de un ritmo mayor, habitar el mundo sin tener que explicarlo o modificarlo inmediatamente.

Sin embargo, We Will Walk on the Moon no es una obra "bella" en sentido estricto, y quizá ni siquiera memorable si se piensa sólo en su forma. No tiene la fuerza formal de una escultura, ni la intensidad visionaria de una instalación conceptual. Sin embargo, funciona. Funciona porque transforma una zona marginal de la ciudad, un recodo olvidado entre las obras y el río, en un punto de convergencia donde se reúnen familias, estudiantes, ancianos, turistas desconcertados, niños gritones, padres cansados, educadores y niños de otros lugares. Funciona porque no impone un significado, sino que deja que surja de los cuerpos que lo habitan. En una ciudad que carga sobre sus hombros la pesada memoria del colonialismo y el comercio triangular, Walking on the Moon no es una huida, sino una reapropiación concreta del espacio urbano, una acción mínima pero tenaz que reescribe la forma en que ocupamos nuestro lugar en el mundo.

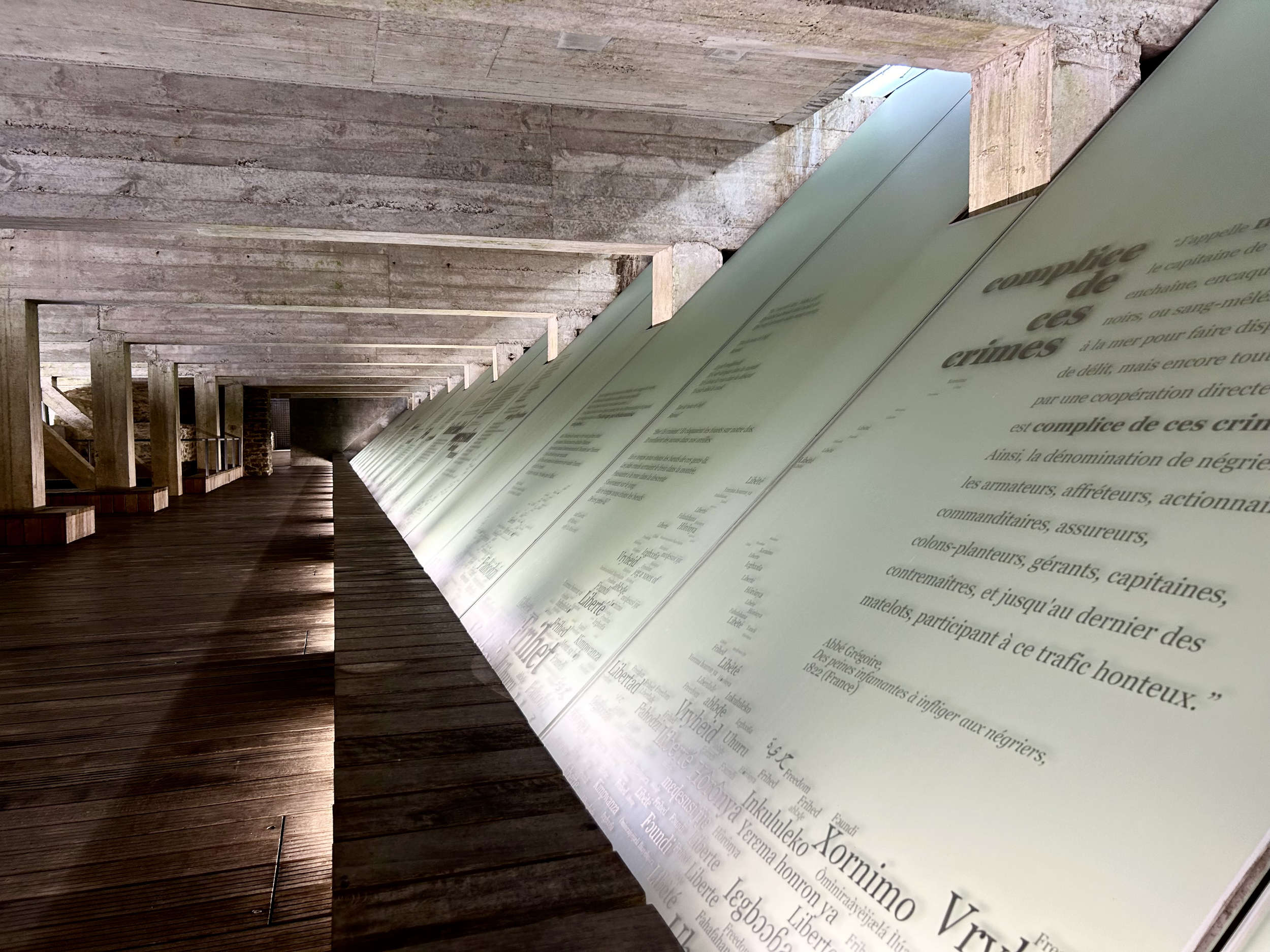

La línea verde, tras extenderse entre patios, lunas agujereadas y fanfarrias silenciosas, conduce hacia la confluencia del Loira y el Erdre, donde la isla se abre como una cicatriz geográfica grabada en el agua. Aquí las calles se ensanchan, los sonidos se enrarecen, las casas apenas se inclinan, pero con tal constancia que parece una respiración contenida. Toda la zona, construida sobre un suelo arenoso, descansa sobre cimientos movedizos, inciertos, hundidos. Bloques enteros de época, con sus fachadas burguesas, muestran ahora una deformación visible, una ligera torsión que tensa la vista. Sin embargo, nada se derrumba. Todo permanece en pie, con el desplazamiento justo para recordarnos que ninguna estabilidad se da para siempre, y que toda ciudad, si se mira bien, conserva en su estructura el signo de lo que ha atravesado. En esta antigua isla, antaño corazón palpitante del tráfico fluvial, fue también uno de los nudos centrales del comercio triangular. Nantes era uno de los principales puertos europeos del comercio atlántico: de aquí partían los barcos hacia África, cargados de mercancías, luego hacia América con seres humanos reducidos a mercancía, y finalmente de vuelta a Europa con azúcar, café, algodón y sangre fosilizada en forma de capital. Una memoria que no se ha borrado, pero que durante décadas permaneció susurrada, rozada, comprimida bajo la elegante arquitectura del siglo XVIII, como si las líneas perfectas de los edificios pudieran contener, por sí solas, el peso de una historia removida. Y más allá, a lo largo del río, cuando la ciudad comienza a hacer agua y los pasos apenas se cansan, el tiempo se contrae de nuevo. El Loira acompaña, llano y denso, con la calma que sólo los grandes ríos pueden mantener, como si nada pudiera perturbar realmente su caudal. Y allí mismo, a lo largo del quai de la Fosse, se abre uno de los espacios más intensos de todo Nantes: el Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage, que parece un pasadizo subterráneo y se abre bajo el nivel del suelo en una fisura entre la ciudad y su historia. Pero el memorial comienza antes, en la superficie, con placas incrustadas en el pavimento que, iluminadas por la noche, marcan la aproximación como una procesión, como un lento descenso hacia el corazón de la memoria.

Nantes, que, como decíamos, fue la capital francesa de la trata de esclavos, organizó en el siglo XVIII el 43% de las expediciones transatlánticas, y por este mismo muelle navegaron barcos cargados de cadáveres, de nombres, de historias borradas. Por eso el memorial expone. Hace visible lo indecible. Encargado por la ciudad e inaugurado en marzo de 2012, el Mémorial es el más grande de Europa. El proyecto nació de un concurso internacional ganado por el artista polaco Krzysztof Wodiczko y el arquitecto argentino Julian Bonder, y se erige como un gesto político y poético que se deja atravesar en silencio, entre placas de cristal grabadas con fechas, rutas, nombres de barcos como La Liberté y leyes que hicieron de la esclavitud la norma. En el corazón del Voyage à Nantes, donde el arte juega, se burla, desafía, acoge, la existencia de un espacio como éste cambia la medida del paso. Nos recuerda que cada travesía es también un gesto de elección: dónde detenerse, dónde frenar, dónde escuchar. Y, sobre todo, dónde contener. Contener el peso, la duda, la responsabilidad. Contener.

El río, mientras tanto, sigue fluyendo. Dejando atrás la orilla, cuando la luz del memorial se desvanece bajo la tierra y la superficie vuelve a ser compacta, el paisaje cambia de nuevo. El asfalto se estira, las fachadas se enderezan, las ventanas se alinean en una disciplina luminosa y entramos en otro barrio de avenidas arboladas y edificios austeros. Así aparece el Cours Cambronne, en toda su compostura arquitectónica: un paseo ordenado, pensado para el decoro, para el descanso civilizado, para el tiempo sin fricciones. Y es aquí, en el centro de este aparente equilibrio, donde se manifiesta un gesto disonante. Sobre un pedestal de mármol, donde cabría esperar una figura de bronce, definitiva, hay en cambio una niña inmortalizada en el acto de subir, o tal vez de bajar, en precario equilibrio sobre el pedestal. Éloge de la transgression, lo llama Philippe Ramette, y no se trata de provocación. Se trata de desplazamiento. De deslizamiento mínimo pero decisivo. De una desviación medida que basta para socavar la gramática del poder.

Ramette, como siempre, trabaja en la brecha entre escultura y puesta en escena, entre seriedad y paradoja, entre monumento y abandono. Aquí el homenaje no es a un hombre, a un héroe, a una batalla, sino a un gesto. O mejor dicho: a una actitud, al acto de desobediencia.

El pedestal se convierte en un espacio de acción. La pose se convierte en una pregunta. No se trata de saber si asciende o desciende, sino de darse cuenta de que el movimiento es ya un acto de pensamiento.

En el barrio que, más que ningún otro de Nantes, alberga la memoria noble de la ciudad (el barrio de la compostura, de la piedra uniforme, de las simetrías tranquilas), Éloge de la transgression introduce una grieta que nos recuerda que toda norma es una construcción, y que toda construcción puede escalarse. Con gracia, además.

Y así, la ciudad, después de haber mostrado sus márgenes, sus cráteres, sus lunas suspendidas, sus recuerdos hundidos en la arena, llega al corazón de su elegancia burguesa y, sin levantar la voz, sin romper nada, se deja sorprender por una joven subida a un pedestal. No parece estar ahí para ocupar su lugar, sino para recordarnos que incluso el vacío tiene derecho a su propia estatua, que incluso la transgresión tiene derecho a su propio espacio.

Al final, Voyage à Nantes no es más que una coreografía urbana que coge a la ciudad por los hombros y la invita a bailar fuera del tiempo. Es una cartografía desequilibrada que no apunta hacia un centro, sino que se abre a lo largo de los bordes, en el interior de las fracturas, entre los pliegues arenosos que hacen bascular las casas, sin necesidad de sentido unitario ni de narraciones lineales. Las obras atraviesan el espacio y producen preguntas. Y estas preguntas están escritas en las paredes, en los patios, en las camas elásticas, en los silencios, en los materiales cambiantes, en las luces que se encienden al anochecer. Voyage es un gesto urbano porque cambia la forma de estar juntos. Mirar, desviarse, caminar sin llegar. Es un gesto colectivo porque redistribuye la posibilidad de sentir, aunque sea por poco tiempo, que la ciudad puede ser algo distinto de sí misma: un lugar que cura, que trastorna, que ríe, que recuerda con precisión, que deja subir al pedestal a quienes aún no han tenido voz.

Y, tal vez, sólo sea una forma de estar en el mundo sin pretender dominarlo. Una forma de habitar la ciudad sin esperar que nos reconozca. Una forma de seguir siendo gentiles vagabundos, con los bolsillos llenos de mapas que no llevan a ninguna parte, y el paso que tropieza en el cristal, en el agua, en la luna. Una forma de ser, aunque sólo sea por unos días, como ciertas canciones desafinadas que sólo suenan bien en la calle. Y en esa calle, sin marco, algo sucede. Aunque no se pueda decir qué. Aunque nadie pregunte. Pero lo vives. Y no estás solo.