Los antiguos siempre nos copian". Los etruscos en el arte contemporáneo

El arte etrusco, marginado por el canon winckelmanniano, revela una tensión expresiva que atraviesa los siglos y resurge en la escultura moderna y contemporánea: de Giacometti a Marini, de Basaldella a Paladino y Gormley, una línea continua de formas compactas, presencias verticales y tensión contenida.

By Francesca Anita Gigli | 10/12/2025 17:21

Cuando, en el siglo XVIII, Johann Joachim Winckelmann intentó dar una forma global a la historia del arte antiguo, construyó un mapa en el que Grecia ocupaba el centro incandescente. En las páginas de la Geschichte der Kunst des Altertums, la Historia del Arte en la Antigüedad, la escultura griega se organiza como la culminación de una evolución que pasa por Egipto y el mundo itálico, hasta alcanzar esa "noble sencillez y tranquila grandeza" que se convierte en la medida de todo juicio posterior. En esa definición se engrosa la idea de una belleza que procede por medida, equilibrio, pureza formal, capaz de atravesar incluso la violencia de las pasiones manteniendo intacta la dignidad del cuerpo representado. El arte griego es la manifestación de una condición irrepetible, un equilibrio entre clima, libertad política y cultura que el historiador del arte alemán elige como medida suprema de la belleza.

Pero dentro de este cuadro cohesionado hay un paréntesis relativo aEtruria. Entre 1758 y 1759, Winckelmann permaneció en Florencia, estudiando las colecciones de los Médicis, las urnas, bronces y gemas grabadas de la colección Stosch, compilando un catálogo de piedras talladas y registrando meticulosamente inscripciones, detalles iconográficos y problemas de atribución. De aquella sala florentina, dondeel arte etrusco se comprime en unos pocos artefactos elegidos en función del lenguaje de las inscripciones, toma forma una imagen que le acompañará siempre: un arte que se mueve en una cresta ambigua, cercano en algunos aspectos al arcaísmo egipcio, para otros al relato en imágenes de Grecia, capaz de absorber historias y formas helénicas y devolverlas bajo una temperatura distinta. El estudioso trata de plegarlo al modelo evolutivo que tiene en mente, un modelo de parábola, con una dura fase inicial, una plena madurez, una estación final de imitadores. Y es precisamente aquí donde la forma etrusca empieza a romper el orden, no por una teoría, sino por la fuerza de ciertas obras que nunca acaban de llegar a su fin.

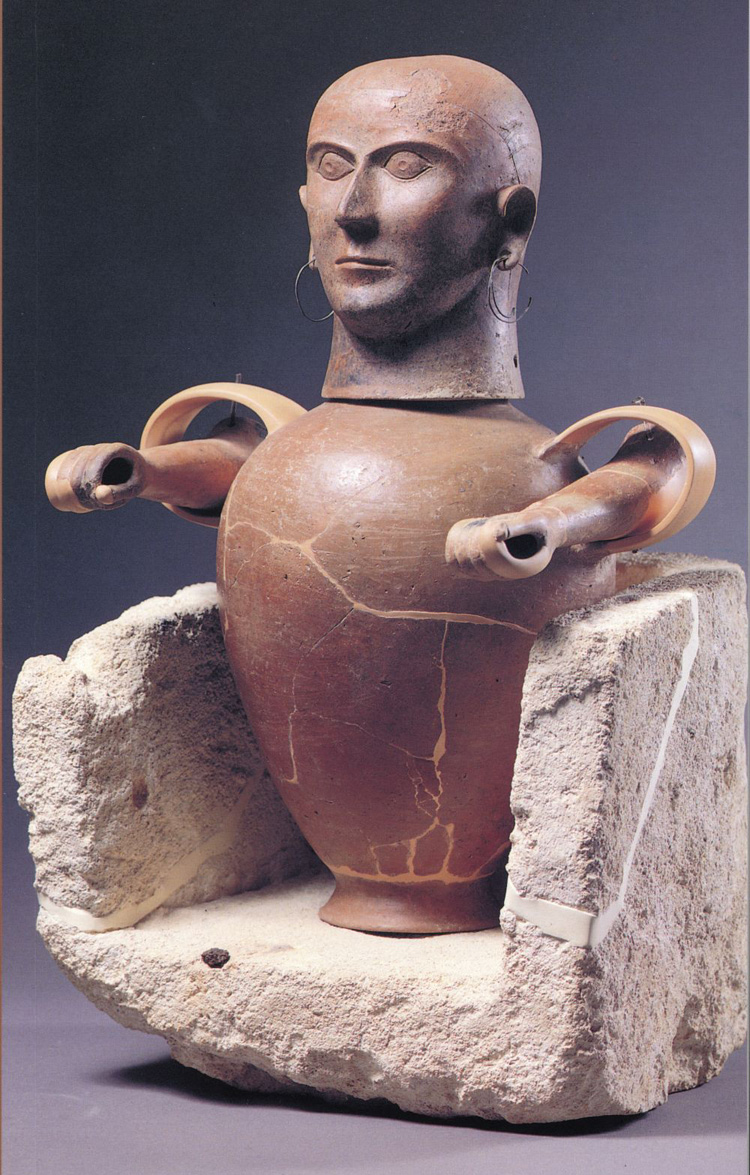

ElApolo de Veio, hoy conservado en Villa Giulia, ejemplifica la inteligencia formal de la civilización. La figura parece avanzar impulsada por una tensión que surge de su interior. El torso está construido en planos claros, la pierna da al paso una dirección irrevocable y los hombros están modelados como volúmenes vivos. Una presencia que soporta el peso de la tierra de la que procede y sigue expandiéndose en el espacio como un organismo decidido a sostenerse por su propia energía. En el Sarcófago de los novios, la forma se convierte en estructura relacional. La pareja no aparece como un par de figuras una al lado de la otra, sino como una entidad única que concentra una visión del mundo en el gesto del banquete: los ojos alargados que acogen, los labios firmes que custodian, las manos que tocan objetos ya perdidos pero aún presentes en la memoria del cuerpo. Los tarros canopos (esos rostros colocados para sellar el material funerario) muestran otra forma de pensar el rostro humano. Los ojos circulares, la línea apretada de la mandíbula, la perpendicularidad de la nariz que sostiene todo el volumen componen un repertorio fisonómico que busca una presencia firme, reconocible, capaz de afirmarse sin dejar de ser esencial. Las pinturas de la Tumba Leopardi, con el banquete y los jugadores avanzando según un ritmo más que una regla, construyen un espacio en el que el color define la escena con una vitalidad que aún hoy sorprende. De todo este conjunto de obras, emerge con extrema claridad un principio que trastoca la antigua perspectiva. Etruria, entre Toscana, Lacio y Umbría, es un taller en el que la forma se construye a través de la densidad, la presión y la acumulación constante.

Es en este vacío donde la cuestión etrusca se vuelve verdaderamente interesante para la modernidad: en la incapacidad del modelo winckelmanniano para contener plenamente un arte que, aun reconociéndose deudor de Grecia, conserva una fuerza expresiva propia, un "más" hecho de melancolía, crueldad, superstición y densidad ritual, que lo aleja de la pista lisa del clasicismo. Etruria deja de ser sólo una etapa entre Egipto y Grecia y se revela como un laboratorio autónomo de formas, un paisaje mental y material que, siglos más tarde, ofrecerá a los artistas del siglo XX y a los autores contemporáneos un repertorio de cuerpos compactos, rostros concentrados y gestos contenidos, capaces de hablar a una idea diferente de la modernidad.

Dentro de esta constelación de formas reemergentes, donde el arte etrusco recupera su propia gravedad, la escultura de Alberto Giacometti aparece atravesada por una consonancia y una firmeza tales que devuelven el ritmo a las intuiciones profundas, aquellas que trabajan bajo tierra, en silencio, en la fibra misma de la materia. Es un vínculo que elude las genealogías y procede a través de las tensiones, como si ciertas figuras le hubieran enseñado a reconocer ese punto en el que la presencia de un cuerpo depende únicamente de su manera única y rara de habitar el espacio. En su deambular por las salas del Louvre, en los años que precedieron a la guerra y después en la posguerra, cuando el museo se convirtió en una especie de campo de pruebas para su mirada, Giacometti se topó una y otra vez con los bronces votivos etruscos de Chiusi, Perugia, Vulci, figuras de pocos centímetros que tienen la compacidad de un juramento. Esos cuerpos, fascinantes porque están reducidos al mínimo necesario: un eje vertical, brazos adheridos al busto, una cabeza contraída en unos pocos planos, proporciones estiradas hasta el exceso, abren una fisura en la mirada del escultor mucho más profunda que las genealogías oficiales de la modernidad; le acercan a una forma antigua de concebir la figura, en la que la existencia coincide con el hecho mismo de estar de pie.

Las figuras masculinas de pie, con el torso abrazado en un solo volumen, las piernas soldadas en un solo descenso y la columna del cuerpo avanzando sin aparente equilibrio exterior, condensan esta visión con una dureza límpida. La escultura no ofrece ningún gesto para diluir el peso del cuerpo, ninguna elegancia pacificadora; concentra su identidad en una postura que parece destinada a durar tanto como dure el metal, y es precisamente por eso por lo que llama la atención. En esta elección de economía, en este rechazo a disipar la energía en detalles superfluos, Giacometti reconoce una disciplina formal y conceptual que toca su obra en el punto vulnerable en el que la figura deja de ser un volumen que modelar para convertirse en una decisión, un acto que concierne a la manera en que un cuerpo acepta ocupar el espacio.

Cuando, en 1947, trabaja enHomme qui marche, esta disciplina absorbida en el silencio de las salas del museo emerge en la escultura con un fulgor inconfundible. El paso del hombre nace aquí de una urgencia recogida, en la que avanzar significa garantizar la sujeción de la figura, desplazar hacia delante un equilibrio ya precario, prolongar un instante más la posibilidad de estar en el mundo. La superficie, desollada y comprimida, conserva la memoria del trabajo de los dedos, de la continua distancia y proximidad entre escultor y materia; no pretende borrar el proceso, lo retiene en el bronce como una huella necesaria. En Femmes de Venise, esta lógica se amplifica aún más: cuerpos que parecen surgir de una acumulación de capas, despojados de cualquier promesa de completud, reducidos a una presencia que se aferra a un mínimo punto de contacto con el suelo y que, sin embargo, sorprendentemente, nunca cede, nunca se deja derrocar.

Las cabezas votivas etruscas a las que Giacometti se acercó en sus años de formación, con sus ojos circulares, frentes salientes, mandíbulas comprimidas y narices tensas que cruzan el rostro verticalmente y se convierten en su eje, trabajan sobre la misma idea de reducción extenuante y feroz. La idea de que el retrato no sirve para reconocer a alguien, sino para fijar en la materia una forma de existencia, la resistencia obsesiva de un individuo al desgaste del tiempo y del ritual. Las cabezas que el artista suizo modeló entre los años 40 y 50 nacieron en esta misma zona de fricción; la fisonomía se contrae, el parecido retrocede, los ojos se convierten en huecos en los que se recoge la presión de una vida inacabada que no encuentra paz.

Las pequeñas figuras que Giacometti modela en serie, sólo para consumirlas y adelgazarlas hasta hacerlas desaparecer, repiten la lección de los bronces etruscos a otro nivel. La figura nace grande y se reduce poco a poco, se carga de tensión a medida que el material disminuye; cada sustracción se convierte en un acto de confianza en la posibilidad de que el cuerpo resista incluso en esa forma empobrecida, constreñida, casi ósea. La superficie registra no sólo y banalmente el gesto sino su detención, el momento en que la mano decide detenerse, confiar a lo pequeño la responsabilidad de hablar por el todo. En este severo juego entre erosión y permanencia, se puede reconocer una reflexión que concierne tanto a la historia del arte como a la condición humana del brevísimo siglo que fue el XX.

Las estatuillas votivas, destinadas al ritual y a la ofrenda, poseen una gravedad que no necesita dimensiones monumentales, porque se basa en la coherencia con la que cumplen su cometido: estar de pie, dar testimonio, mantener abierta una relación entre el cuerpo y lo invisible. Las figuras de Giacometti se sitúan en el mismo punto de fricción, en ese margen en el que el cuerpo ya se ha consumido y, sin embargo, se obstina en no caer, en no disolverse por completo. No buscan el consuelo, no buscan la belleza; buscan la manera de durar. Y en este perdurar que tiene la cualidad física de una herida que se mantiene unida, la herencia etrusca deja de ser un capítulo de la historia antigua para convertirse en una voz que sigue trabajando en nuestra idea de la figura, justo por debajo del umbral de las palabras.

Dentro de este camino que une Etruria con el siglo XX, la figura de Arturo Martini se impone también con una fuerza que mantiene el ritmo exacto de las cosas necesarias, las que no buscan un lugar sino que lo toman con gracia. El episodio recordado por Dario Fo, aquella exclamación convencida, irónica y casi herida de "los antiguos siempre nos copian", abre una brecha en el imaginario común. Es el reconocimiento de una continuidad que elude las cronologías y recorre a los artistas como un estremecimiento de pertenencia.

Martini pertenece a esa genealogía que reconoce en Etruria un repertorio de soluciones inacabadas, un método de aproximación al mundo a través de la forma, y su magisterio irradia directamente hacia Marini, Leoncillo, hasta la escultura italiana de los años cincuenta.

En un eje paralelo, más nítido y al mismo tiempo más recogido, Marino Marini entra en Etruria como se entra en una habitación que ya se conoce muy bien, una habitación sin ornamentación superflua. Los caballos arcaicos de Volterra, Chiusi y Arezzo le hablan por su severidad; son cabezas triangulares que henden el espacio, cuellos que guardan la inquietud como un secreto entre el artista y la materia.

Marini percibe en esas figuras una disciplina que coincide con su forma de concebir la escultura. Así nacen obras como Cavaliere, Piccolo Cavaliere, Miracolo. Organismos únicos compuestos de hombre y caballo, una criatura compacta que no afirma más que una firme cohabitación, una voluntad de sujeción que pertenece más a la materia que a la escena.

Más alejado de esta tensión muscular y sin embargo dentro de la misma luz, Massimo Campigli compone un universo de figuras femeninas que parecen proceder de un santuario interior, un lugar donde la frontalidad está cargada de autoridad y el rostro se convierte en arquitectura. Sus cuerpos, construidos según una geometría clara que no permite la dispersión, recuerdan los tarros canopos y las terracotas votivas. Sus mujeres habitan un tiempo que no se puede medir, un tiempo que avanza por lentas estratificaciones, un espacio en el que la figura resiste al desorden mediante la compostura de su eje.

Pero de nuevo, con Mirko Basaldella, la materia se enreda y se enciende. Hunde sus manos en el bronce como si trabajara la tierra quemada de una necrópolis. Todas sus figuras emergen a través de grietas, de cortes, de acumulaciones; los rostros avanzan a modo de máscaras votivas aún empapadas de ceniza y los cuerpos conservan el eco de una genealogía perdida, un andamiaje oculto que guía la forma sin dominarla. Sus obras de los años 50 restituyen un movimiento kárstico a través de una concentración de volumen que avanza por compresiones, espesamientos, presiones continuas que surgen del núcleo interior y se vierten en las protuberancias del rostro y los pliegues del torso. La tensión recorre toda la verticalidad de la figura, sin conceder tregua.

En su Quimera de 1953, la continuidad con el arte etrusco, pensemos en la Quimera de Arezzo, se hace evidente ya desde una primera y fugaz mirada: el bronce no cede ni a la fluidez de la línea ni a la seducción del detalle, sino que se dispone silenciosamente como un organismo apretado y compacto, al límite de la combustión. La figura avanza según un frente decidido, el busto concentra su energía en un relieve que parece empujar hacia el exterior sin cruzar nunca el umbral de la fractura, y cada superficie conserva una inquietud gestual, una vibración que recuerda ciertas presencias de las necrópolis etruscas, figuras que el tiempo ha endurecido sin robarles su voz. Basaldella vive la materia como si fuera un territorio por desenterrar: testigo de esas cabezas que avanzan según frentes salientes, semejantes a máscaras masticadas por el tiempo, y de esos cuerpos que mantienen una gravedad capaz de recordar ciertas figuras de bronce etruscas, seres suspendidos entre la humanidad y el ritual, dotados de un peso que no pertenece a la masa sino a la intensidad. Sus obras no persiguen la pureza de la forma; se mantienen fieles a una ley que prefiere la densidad, la concentración, la presión que surge del corazón de la escultura y la consuela contra el desmoronamiento del presente.

Más tarde, en la década de 2000, Mimmo Paladino también volvió a enfrentarse abiertamente a la herencia etrusca, traduciéndola en un lenguaje a reactivar. En las obras de la serie Etrusca, la referencia a la antigüedad no se hace a través de la cita directa. Lo explícito es el diálogo con la historia de la escultura italiana en Etrusco. Homenaje a Marino Marini. Aquí Paladino relee la lección del maestro toscano recuperando la severa frontalidad de los bronces arcaicos, la compacidad de los caballos y esa misma presión que sujeta el cuerpo antes del movimiento. La figura propuesta no cita previsiblemente a Marini, sino que se mueve en la misma dirección, donde lo arcaico es una gramática que sigue produciendo sentido.

En estas obras, la superficie funciona exactamente como un archivo o, mejor aún, como un depósito del tiempo. Los planos conservan huellas de grabado, opacidad, zonas de sombra y silencio.

Y esta corriente, que atraviesa los siglos sin perder nunca intensidad, llega hasta nosotros con una lucidez sorprendente. Antony Gormley, con sus cuerpos silueteados y engrosados por una firme gravedad y sus constelaciones de posturas que transforman el vacío en materia, pertenece a esta misma línea. Su escultura nace de la disciplina de medirse con el hierro, de calar el propio cuerpo hasta vaciarlo, de devolverlo al mundo como una estructura elemental. En Case for an Angel I de 1989, la figura contiene algo de la solemnidad arcaica de los bronces de Volterra y Arezzo. En Campo, miles de figuras de terracota vuelven a decir lo que las figuras canopescas de Chiusi habían intuido anteriormente: la identidad que vive en la postura, en la masa compacta de presencias.

Es en esta vasta constelación, donde lo antiguo se mezcla con el hierro contemporáneo sin convertirse nunca en cita, donde Etruria deja de ser un capítulo secundario de la historia y se impone como método. Una disciplina que atañe al modo en que la figura acepta aparecer, a la manera en que se entrega al mundo sin garantías, a la forma en que sostiene su propia fragilidad sin convertirla en ornamento.