La Quimera de Arezzo: historia del bronce etrusco más importante y famoso

La Quimera de Arezzo, hallada en 1553, ha sido reconocida como el bronce etrusco más importante de la historia, y es una obra que transmite mucha información sobre la civilización etrusca. Del descubrimiento a la importancia, la historia de una de las obras más famosas de la Antigüedad.

By Federico Giannini, Ilaria Baratta | 08/10/2025 12:35

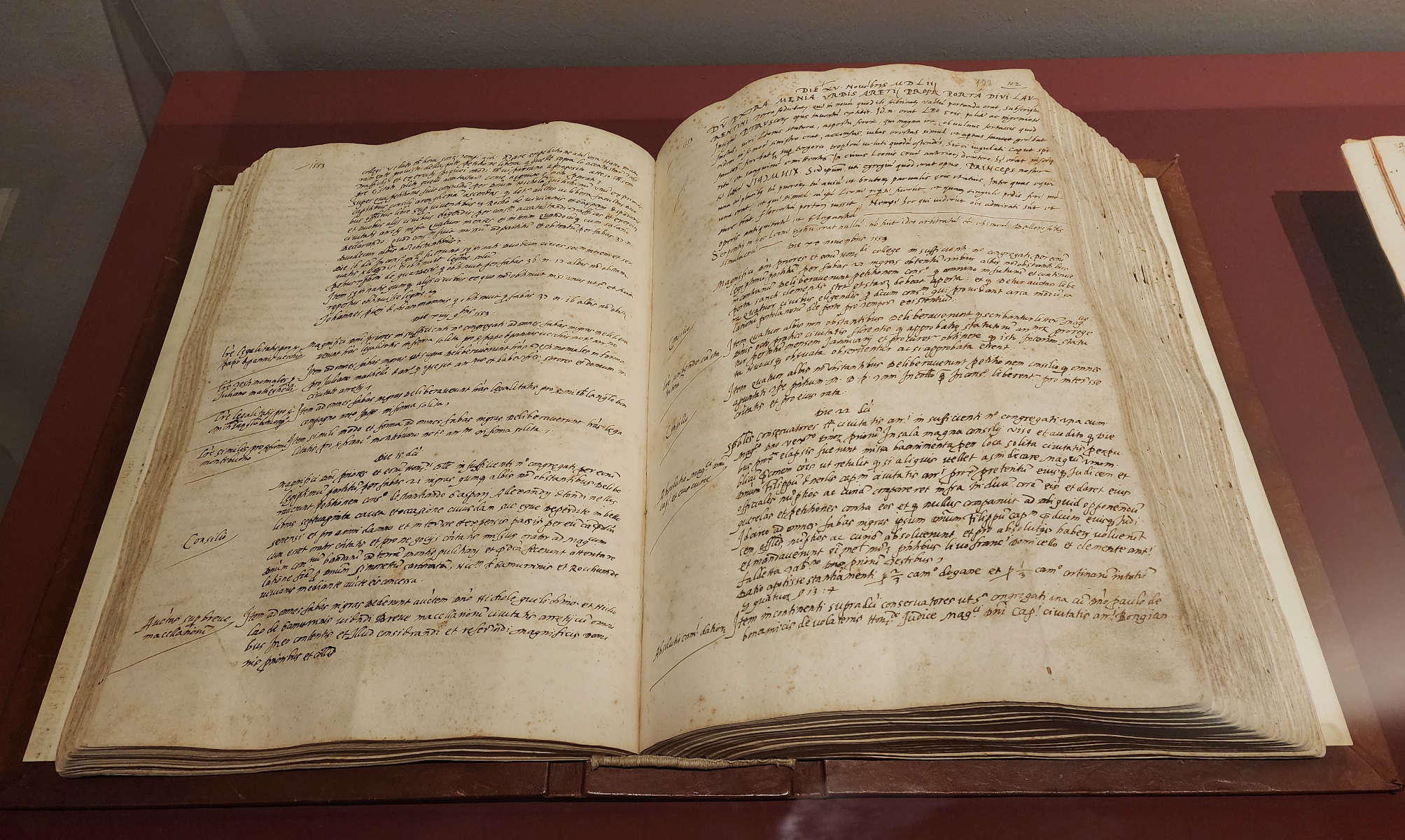

Podemos imaginar el asombro que, aquel 15 de noviembre de 1553, sintieron los habitantes de Arezzo cuando se difundió la noticia del descubrimiento del espléndido bronce etrusco que hoy conocemos como la Quimera de Arezzo. Y aún mayor debió de ser el asombro de los obreros que trabajaban donde se encontró el bronce: una excavación cerca de las murallas, junto a la Puerta de San Lorentino, durante la construcción de un nuevo baluarte ordenada por el duque Cosme I de Médicis. La Quimera se encontró a cinco metros de profundidad, junto con un grupo de bronces votivos que llevaban siglos enterrados allí: animales y figuras humanas de unos 20 centímetros de altura, mientras que la Quimera alcanza casi un metro. Algo parecido a lo que ocurrió hace sólo unos años, en 2022, cuando se hallaron los bronces de San Casciano, otro de los descubrimientos más sensacionales jamás realizados en el arte etrusco. Cinco siglos de diferencia, pero el asombro cuando se descubre algo tan insólito y tan inesperado es siempre el mismo.

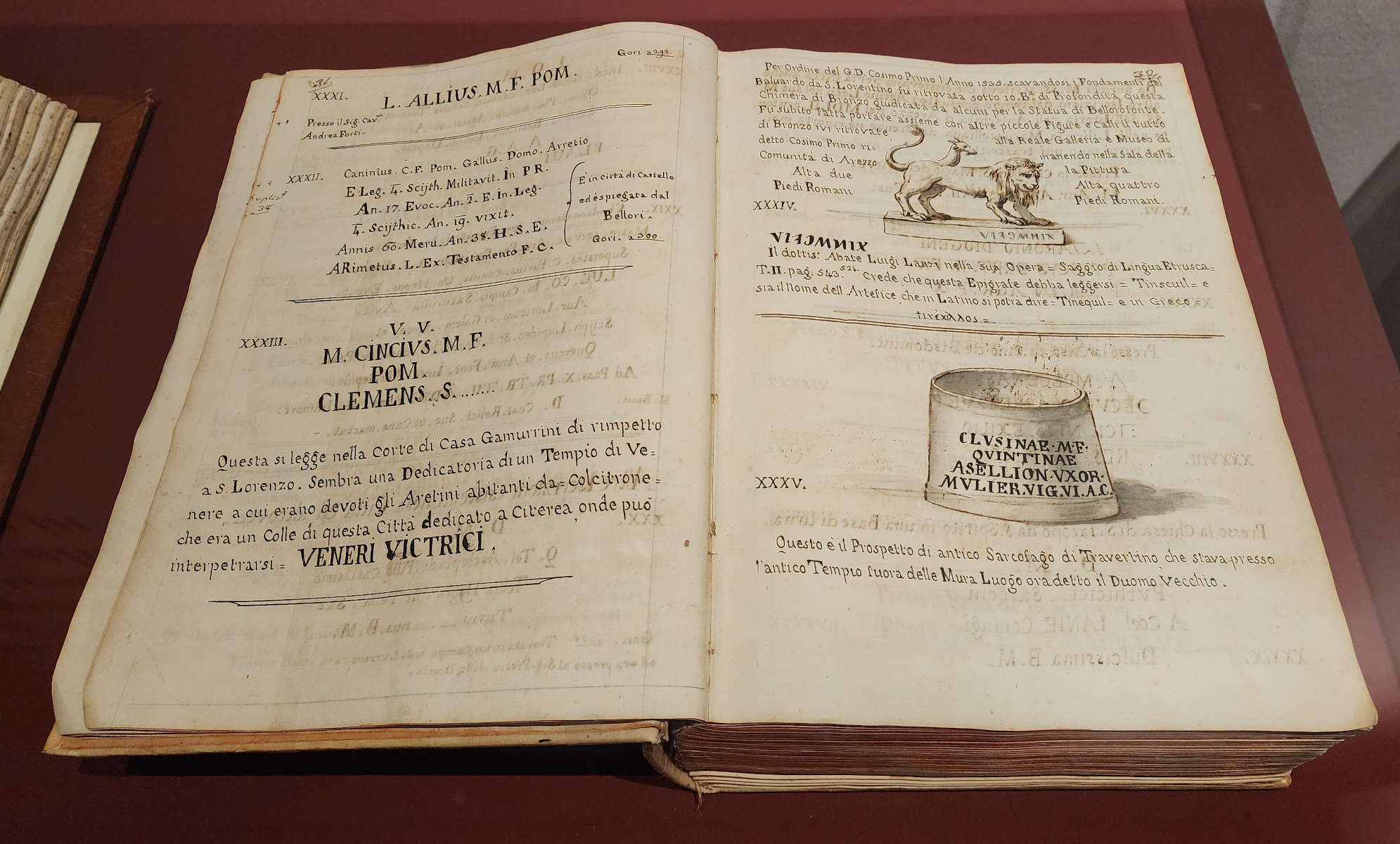

El descubrimiento de la Quimera de Arezzo, que el etruscólogo Vincenzo Bellelli describió como "con mucho, el bronce etrusco más importante jamás descubierto", está recogido en las Actas y Deliberaciones del partido de los priores y del consejo general de la Comuna de Arezzo, una especie de registro de lo que ocurría en la ciudad en aquella época. Y este mismo documento, redactado en latín, no sólo subraya la excepcionalidad de aquel hallazgo, sino también el clamor que el descubrimiento causó entre los habitantes de Arezzo. La Quimera, registrada en las Actas como "insigne Etruscorum opus", "obra insigne de los etruscos", formaba parte de un stipe, o depósito votivo, y desde el principio tuvo una función vinculada a la religión, ya que en la pata delantera derecha de la bestia está escrito "TINSCVIL", o "TINS'VIL", es decir, "donado al dios Tin", el equivalente etrusco del Júpiter de los latinos. Era la pieza más importante y de mayor tamaño de una serie de bronces que se enviaron inmediatamente a Florencia, al Palazzo Vecchio, junto con la gran estatua que representaba al ser mitológico, para que pudiera verla el duque (que, por supuesto, quería conservar los hallazgos en Florencia, y este deseo suyo causó cierta decepción en Arezzo) y limpiar el conjunto. Que se trataba de una obra etrusca, por tanto, quedó inmediatamente claro para todos, al igual que el valor de la obra. En cambio, el tema no quedó claro de inmediato, ya que la Quimera carecía de su cola en forma de serpiente: sólo se encontró más tarde, y se añadió a la estatua en el siglo XVIII con una restauración llevada a cabo por el escultor Francesco Carradori (Pistoia, 1747 - 1824). En un principio, la Quimera fue confundida con un león, pero más tarde fue reconocida como la bestia de la mitología griega gracias a la labor de los eruditos de la época, que se midieron con la literatura clásica y, sobre todo, con las monedas antiguas que representaban a la Quimera, que fueron decisivas para identificar al sujeto de la escultura. Según el relato antiguo, la Quimera era un monstruo con cuerpo y cabeza de león, una cabeza de cabra en la espalda y una serpiente por cola. También se describe enla Ilíada de Homero como "el monstruo de origen divino, / cabeza de león, pecho de cabra y cola / de dragón; y de su boca espantosas llamas / vomitaba fuego: y sin embargo, / con el favor de los dioses, el héroe la apagó". El poeta alude a la principal "arma" del monstruo, su capacidad para escupir fuego. Según el mito, fue engendrada, al igual que otras criaturas monstruosas como la Hidra de Lerna, Cerbero y Ortro, de la descendencia de Tifón y Equidna, y habitaba en las escarpadas montañas de la costa de Licia, región del actual suroeste de Turquía. La Quimera aterrorizaba a los habitantes de Licia, por lo que el rey Iobates, cansado de estas constantes incursiones, llamó al héroe griego Belerofonte para que matara a la bestia: El hijo de Poseidón logró derrotarla con la ayuda del caballo alado Pegaso y una estratagema, a saber, arrojándole una lanza de plomo a la boca, que se derritió con el calor de las llamas que vomitaba la Quimera y la mató asfixiándola.

El bronce hallado en Arezzo la representa en el momento de la lucha contra Belerofonte: se ha planteado, además, la hipótesis de que en la Antigüedad formaba parte de un gran grupo que incluía también la estatua del héroe (ésta es la postura, por otra parte, de uno de los mayores etruscólogos, Giovannangelo Camporeale), que, sin embargo, ni ha llegado hasta nosotros ni parece haber dejado rastro alguno. La Quimera se muestra agresiva, con la boca abierta y doblada sobre sus patas delanteras, sorprendida cuando se dispone a atacar al héroe. Sin embargo, está herida: se puede ver un corte en su muslo trasero izquierdo, y el hocico de la cabra también aparece girado hacia un lado con la lengua fuera, como si sintiera dolor, como si estuviera a punto de morir. Sin embargo, no cabe duda de que la hada no ha perdido sus ganas de luchar, al contrario: incluso la crin, con todo el pelo erizado, es un síntoma de la agresividad del temible animal. La serpiente debería estar de cara a Belerofonte, pero Carradori la ha colocado en el acto un tanto insensato de morder el cuerno de una cabra (y sabemos por las monedas antiguas que ésta no era la posición correcta). Se trata de una excelente obra de artesanos etruscos, fechable, por razones estilísticas, a principios del siglo IV a.C.: Si, en efecto, la melena y el hocico del león, bastante esquemáticos, parecen los elementos menos innovadores del conjunto, y recuerdan modelos griegos del siglo anterior (la dependencia de la obra respecto al mundo griego se tratará más adelante), la representación muy naturalista del cuerpo, con los músculos en tensión, la piel dejando ver la caja torácica y las venas en relieve, denotan en cambio una gran modernidad. Precisamente esta combinación de elementos arcaicos y representaciones modernas es una característica bastante peculiar de la escultura etrusca de la primera mitad del siglo IV a.C. y, por tanto, deja pocas dudas sobre su datación.

Cuando la Quimera llegó a Florencia inmediatamente después de su descubrimiento, parece ser que el propio duque disfrutó limpiándola, bajo la supervisión de Benvenuto Cellini (Florencia, 1500 - 1571), quien, al igual que Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 - Florencia, 1574), fue testigo presencial de lo sucedido en aquellos días de 1553. El propio Cellini, en un pasaje de su autobiografía, relata el hallazgo de la Quimera y también el placer que Cosme I sentía al limpiar las esculturas votivas encontradas durante los trabajos en las murallas: "Encontrándose en estos días ciertas antigüedades en la campiña de Arezzo, entre las cuales estaba la Quimera, que es aquel león de bronce que puede verse en las cámaras contiguas a la gran sala del Palacio [Viejo]; y junto con dicha Quimera había encontrado varias estatuillas pequeñas, también de bronce, que estaban cubiertas de tierra y óxido y a cada una de ellas le faltaba la cabeza o las manos o los pies, el duque se complació en restituírselas con ciertos cinceles de orfebre". Una vez terminados los trabajos de limpieza, la Quimera, que tuvo un éxito inmediato, fue colocada de forma permanente en el Palazzo Vecchio, en la Sala di Leone X: el duque, que se veía a sí mismo como un príncipe etrusco resucitado, la había convertido inmediatamente en símbolo de su ducado. La Quimera, en particular, era vista como una especie de alegoría de los enemigos que Cosme había derrotado, convirtiéndose, con el sometimiento definitivo de Siena (que justo al año siguiente, en 1554, sufriría una aplastante derrota durante la batalla de Scannagallo, tras la cual la propia Siena fue sometida a un largo asedio que terminó en 1555 con la rendición a Florencia), en el señor de toda la Toscana. Vasari, en sus Ragionamenti, un tratado que describe sus obras en el Palazzo Vecchio de Florencia, ofrece una larga y detallada descripción de la Quimera, relacionándola también con las ambiciones simbólicas de Cosme I. Tras explicar las razones por las que debía considerarse una obra etrusca (por ejemplo, el hecho de que el pelo de la melena fuera más "torpe", según Vasari, de lo que lo habrían hecho los griegos: esta era para él la pista principal), el artista declaró que le parecía bien colocar la Quimera en el Palazzo Vecchio, "no para hacer este favor a los Aretinos, sino porque como Belerofonte con su virtud domó aquella montaña que estaba llena de serpientes, gamuzas y leones, hace el compuesto de esta quimera, así León X, con su liberalidad y virtud, se ganó a todos los hombres; que luego la cedió, quiso el destino que se encontrara en tiempos del duque Cosme, que es hoy el domador de todas las quimeras". No todos, sin embargo, leyeron la Quimera de la misma manera: por ejemplo, Annibal Caro, en una carta enviada a Alessandro Farnese el 11 de mayo de 1554, la consideraba una obra que no era precisamente una feliz alusión a Florencia, ya que el león, que podía recordar el símbolo marzocco de Florencia, estaba herido, y la cabra moribunda podía traer a la memoria al propio Cosme I, que había elegido Capricornio como hazaña personal. La obra, sin embargo, permanecería permanentemente en Florencia, expuesta públicamente en el Palazzo Vecchio, donde todo el mundo podía verla. Entre los asombrados por este bronce etrusco se encontraba uno de los más grandes artistas de la historia del arte, Tiziano, quien, según el testimonio de su amigo Pietro Aretino, tras haber visto el "león de bronce", "se quedó asombrado al leer cómo las gotas de sangre se mostraban de forma tan tierna y líquida esparcidas en las heridas".

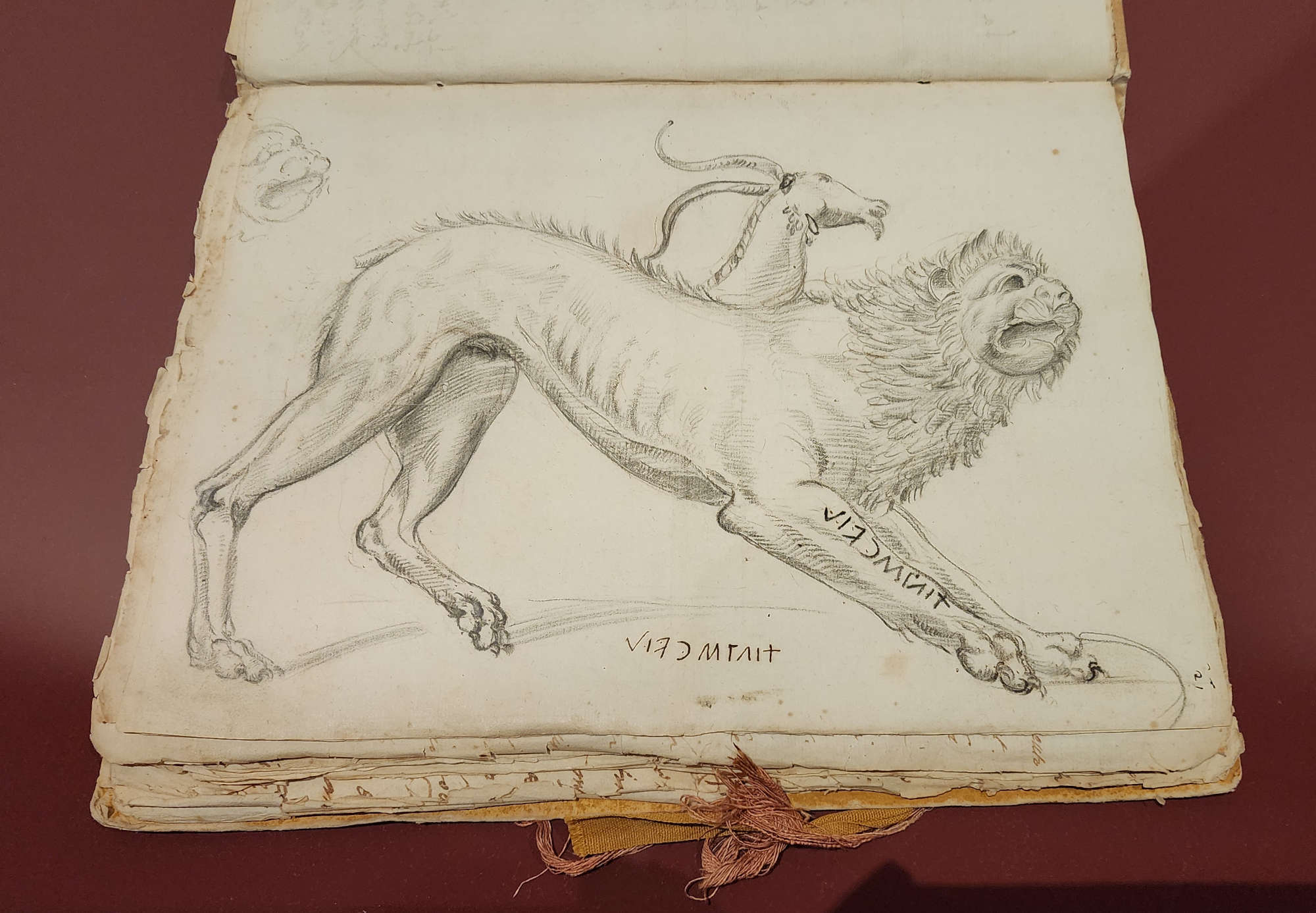

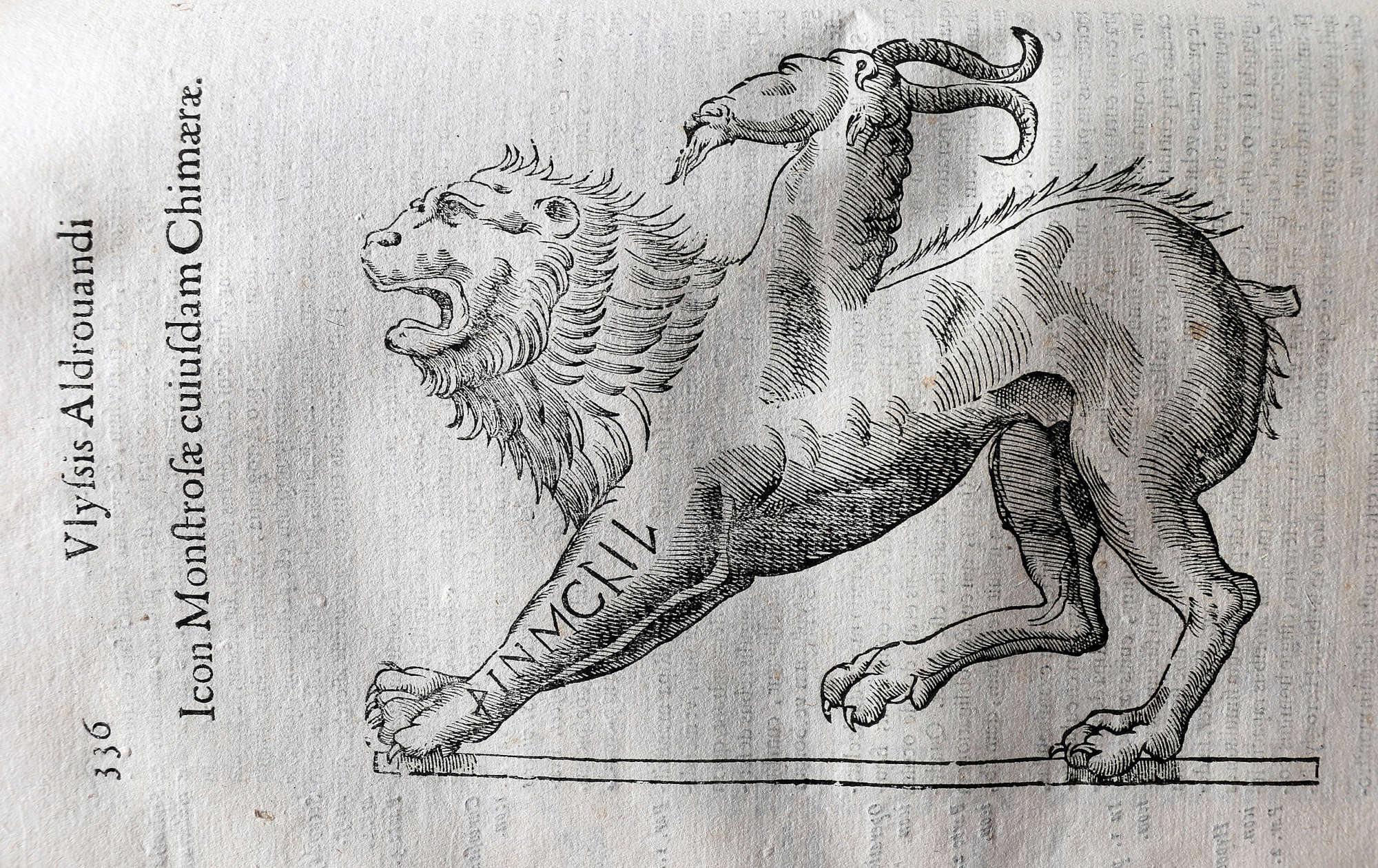

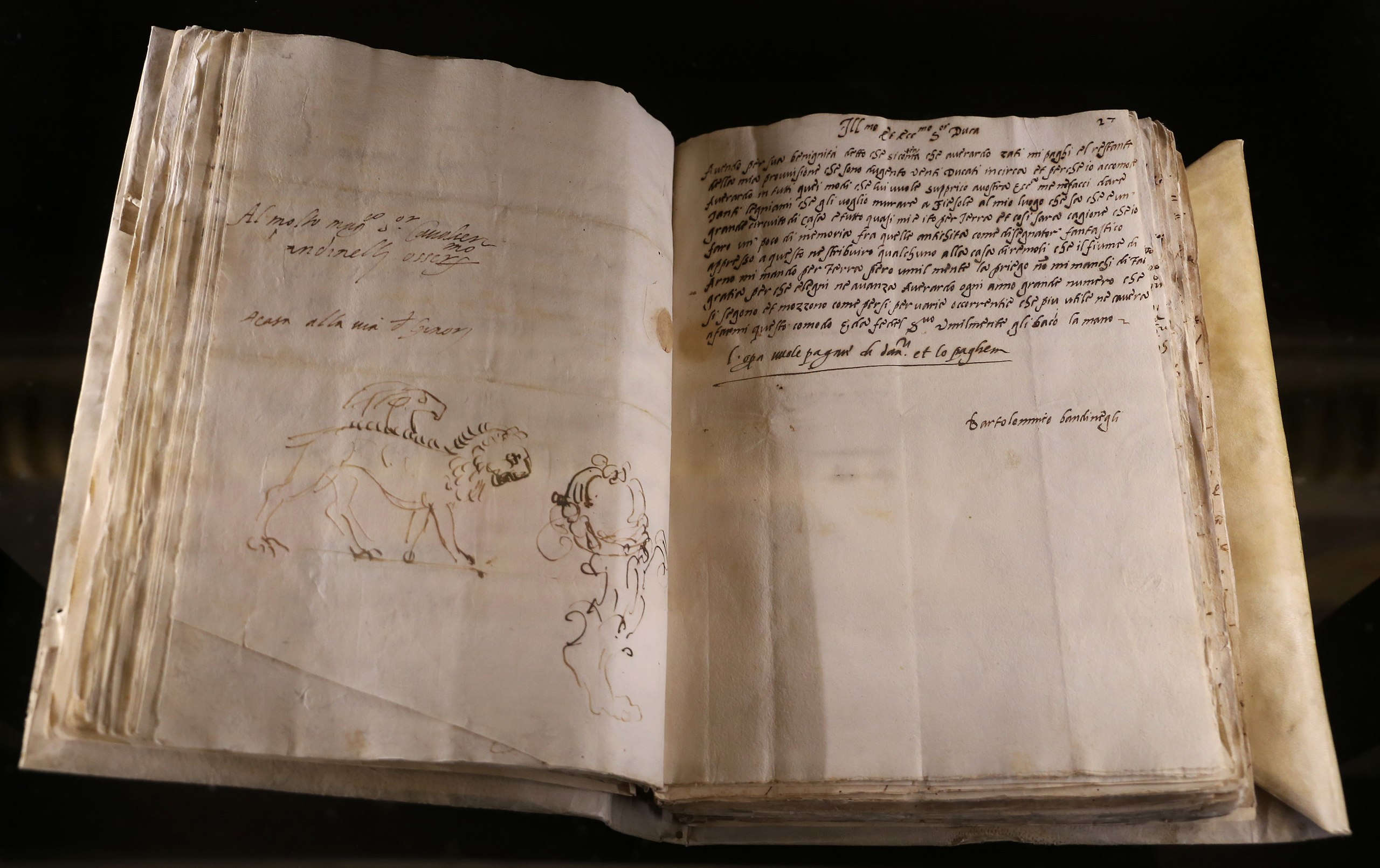

Sabemos entonces que, para celebrar el descubrimiento, se ejecutó en Arezzo un cuadro de celebración (sin embargo, no sabemos quién lo ejecutó, ni conocemos al encargado), pintado inmediatamente después del descubrimiento según los estudios de Maria Gatto, que trabajó en esta obra, y que se colocó en la Sala del Comune: un magro consuelo para los habitantes de Arezzo que probablemente esperaban conservar la escultura en la ciudad. El cuadro, conocido en los textos de la época como "la Pittura", no ha sobrevivido, pero sí un dibujo fechado en 1807 de Antonio Albergotti (Arezzo, 1758 - 1841), que forma parte de un manuscrito conservado en el Archivo Estatal de Arezzo, y que se cree que representa a la Quimera tal y como aparecía en el cuadro. Un cuadro que, por otra parte, no fue ejecutado teniendo como modelo a la Quimera real: de ahí que la representación en el dibujo de Albergotti parezca tan diferente de la escultura. Existen, sin embargo, diversos testimonios de la fortuna de que gozó la Quimera en el siglo XVI (la exposición sobre Giorgio Vasari organizada en Arezzo en 2024 dedicó una sala entera a este tema): el célebre naturalista Ulisse Aldrovandi (Bolonia, 1522-1605) la incluyó en su Monstrorum historia, un tratado sobre criaturas monstruosas y legendarias (una especie de bestiario medieval en versión moderna, además, increíblemente, con muchas de las bestias mitológicas que se creían reales), y también puede encontrarse, reproducida con bastante fidelidad (y sin la cola) en un par de dibujos conservados en elArchivos Estatales de Perugia, que pertenecieron al erudito eugubino Gabriele Gabrielli, gran amante de la historia etrusca, que hizo que le enviaran los dibujos de la Quimera desde Florencia. La Quimera también aparece en un dibujo de Baccio Bandinelli (Florencia, 1493 - 1560) realizado principalmente con fines de documentación (es, además, el primer dibujo conocido que representa a la Quimera de Arezzo), y en una lámina del dominico español Alfonso Chacón (Baeza, c. 1540 - 1599) que representa las patas delanteras del animal mitológico.

¿Qué nos dice la Quimera sobre la civilización etrusca? Como ocurre con muchas obras de la Antigüedad, y en particulardel arte etrusco, no sabemos quién es el autor de la obra, ni podemos saber con exactitud para qué fue realizada. No obstante, la obra es capaz de revelar aspectos significativos de la religión, la artesanía y la cultura de los etruscos, así como de su relación con el mundo griego (también cabe mencionar que los estudiosos mantienen un intenso y prolongado debate sobre la finalidad de esta obra, aunque es difícil predecir que las distintas posturas vayan a confluir). La inscripción de la pata es un elemento crucial para comprender este artefacto: la dedicatoria al dios Estaño aclara la función religiosa de la obra. Este elemento nos hace conscientes de la práctica etrusca de honrar a las divinidades con regalos preciosos, probablemente para ganarse el favor de los dioses. La elección de una obra de tanta finura y valor como la Quimera de Arezzo para el regalo votivo al padre de los dioses de la mitología etrusca subraya no sólo la importancia del culto a Tin en Arezzo, sino también el valor, incluso material, que los etruscos atribuían a los exvotos. Y esto, como se verá dentro de un momento, tal vez revestía un significado que iba incluso más allá de la religión.

Una vez más, la Quimera es un extraordinario testimonio de la habilidad alcanzada por los etruscos en la metalurgia. Además, la obra se realizó con la técnica de la cera perdida, de la que los etruscos fueron importantes pioneros: el artesano (o artesanos) a quien debemos la Quimera de Arezzo había alcanzado un grado muy alto de dominio de esta técnica, un dominio sin el cual no habría sido posible representar los detalles anatómicos del monstruo con tanto detalle (un elemento que, por otra parte, revela un cierto conocimiento por parte del artista que trabajó en la obra). Sin embargo, no hay que pensar que la Quimera es una obra aislada: de hecho, forma parte de un fructífero diálogo con la civilización griega. En primer lugar, por la elección del tema, que muestra cómo las élites etruscas integraron las narraciones y la iconografía griegas en su propio sistema cultural y religioso. Y luego, por la propia forma de la obra, que revela una clara ascendencia de los modelos griegos (el alto grado de naturalismo, por ejemplo, es típicamente helénico), hasta el punto de que se ha llegado a plantear la hipótesis de que la Quimera podría ser obra de artesanos griegos activos en Etruria (ésta es, por ejemplo, la postura de Piero Orlandini), en una época en la que muchos artesanos procedentes de Grecia se desplazaban constantemente por el centro de Italia. "La Quimera", ha escrito el estudioso Adriano Maggiani, "se inscribe plenamente en esta corriente aticista que informa el arte etrusco-lacio de principios del siglo IV a.C.": sin embargo, según Maggiani, esto no significa necesariamente que la Quimera de Arezzo sea obra exclusiva de artesanos griegos. Para definir este aspecto de la cuestión, es "oportuno tener en cuenta también el elemento de la inscripción votiva de la pata derecha [...], redactada con las normas gráficas de la Etruria meridional, aunque la falta de rasgos característicos impida un juicio definitivo". En conclusión, parece más prudente pensar en la Quimera no como la obra de un solo artista, sino más bien como la obra de un equipo artesanal, en cuyo seno el modelo y la forma estilística, de matriz ática, están asegurados por artesanos griegos (o itálicos), mientras que la habilidad técnica necesaria para garantizar el perfecto resultado de la obra está asegurada por los artesanos áticos. Los artesanos etruscos, cuya competencia en este campo era ya proverbial, podían aportar la habilidad técnica necesaria para garantizar el perfecto resultado de una fundición tan exigente. Los artesanos etruscos debían encargarse también de la correcta inserción de la obra en su contexto, asegurando, por ejemplo, el "equipamiento epigráfico necesario". La obra, en esencia, se realizó siguiendo un modelo griego, pero debió de requerir la habilidad de los artesanos etruscos del bronce.

Fue, además, una obra muy costosa, también porque debió de incluir, con toda probabilidad, detalles en materiales preciosos que no han llegado hasta nosotros (por ejemplo, los ojos o los dientes, detalles todos ellos que habrían dotado a la bestia de mayor expresividad). Según la hipótesis de Vincenzo Bellelli, la obra debió de tener inicialmente un significado político: tal vez se tratara de un donarium, un regalo a la divinidad, de importancia pública, encargado para celebrar la intervención militar de un condottiere de Tarquinia, Aulus Spurinna, que hacia el 400 a.C. fue llamado a Arezzo por la clase dirigente local para domar una revuelta social que amenazaba la ciudad. La Quimera sería así el símbolo de la sedición, y Aulo Spurinna sería celebrado como el nuevo Belerofonte que, llamado al rescate de Arezzo, consiguió derrotar a los revoltosos y restablecer el orden social. La erección de un donarium centrado en la muerte del monstruo y dedicado al dios Tin, garante del orden cósmico y social, habría simbolizado por tanto el peligro evitado y el orden restablecido. También según Bellelli, el donarium habría sido probablemente destruido como forma de damnatio memoriae hacia el mecenas que lo había promovido, tal vez por haber caído en desgracia. Sin embargo, sólo podemos movernos en el terreno de la hipótesis.

La Quimera permaneció en el Palazzo Vecchio hasta 1718, año en que la obra fue trasladada a la Galería de los Uffizi, y después, en el siglo XIX, al Museo Arqueológico Real de Florencia, hoy Museo Arqueológico Nacional, donde todo el mundo puede admirar este extraordinario artefacto. Los habitantes de Arezzo, sin embargo, insisten desde hace tiempo en que la Quimera regrese a la ciudad donde fue hallada: la presencia de la obra en la citada exposición de Vasari ha contribuido a avivar el debate sobre su posible regreso una vez más, barajándose diversas hipótesis. Para la ciudad, de hecho, la Quimera es mucho más que un hallazgo arqueológico: es casi el alma de la ciudad, un puente hacia sus orígenes etruscos, un símbolo de la comunidad.