24 juillet 1911 : redécouverte du Machu Picchu, la cité perdue des Incas

Située à 2 430 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes, la cité inca a été mise au jour le 24 juillet 1911 par Hiram Bingham. Restée inconnue pendant des siècles après la conquête espagnole, Machu Picchu est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et constitue un témoignage fondamental de la civilisation andine.

Par Noemi Capoccia | 24/07/2025 15:31

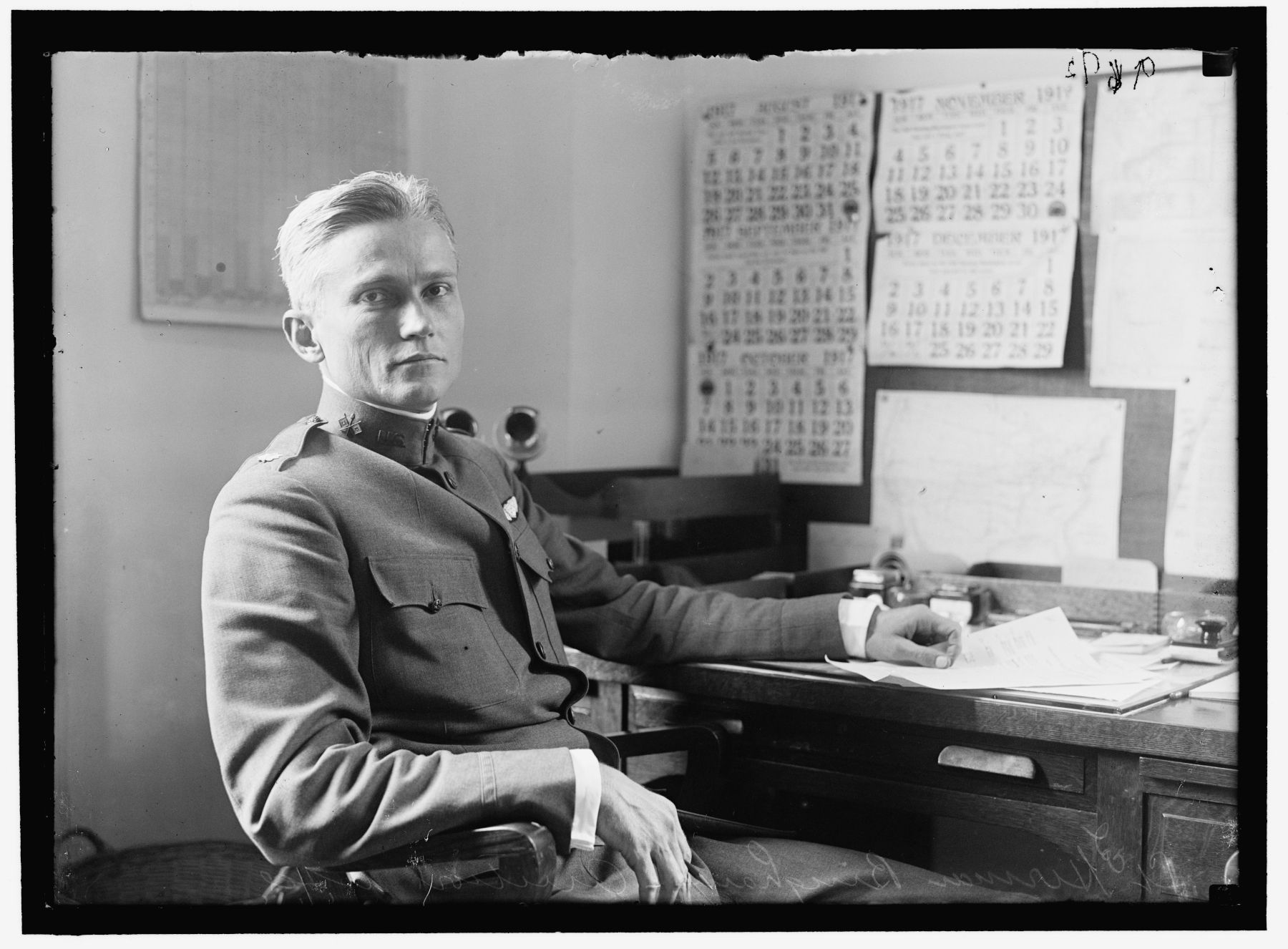

Majestueux, millénaire, mystérieux, Machu Picchu a été redécouvert au Pérou le 24 juillet 1911 par l'historien et conférencier américain Hiram Bingham (Honolulu, 1875 - Washington, 1956). Cette date symbolise en effet un moment crucial dans la reconstruction de l'histoire andine précolombienne. Située à 2 430 mètres d'altitude dans les sommets des Andes péruviennes, la Cité perdue des Incas compte aujourd'hui parmi les sites archéologiques les plus importants et les plus spectaculaires du monde et figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. La découverte a eu lieu au cours d'une période, les deux premières décennies du XXe siècle, caractérisée par une activité d'exploration vive et intense qui a conduit à la redécouverte de nombreuses civilisations et de lieux oubliés sur le continent américain. Parmi les exemples les plus célèbres de ces années figure Percy Harrison Fawcett DSO (Torquay, 1867 - mort au Mato Grosso, 1925), un personnage aux multiples facettes qui fut géographe, officier d'artillerie, cartographe, archéologue et explorateur dans les régions de l'Amérique du Sud britannique. Fawcett est surtout connu pour avoir disparu en 1925 avec son fils aîné Jack lors d'une expédition à la recherche d'une cité perdue, connue sous le nom de " City of Z", dont il pensait, avec d'autres, qu'elle existait au cœur de la forêt amazonienne.

La cité de Machu Picchu, dont le nom en quechua (l'une des langues indigènes d'Amérique du Sud) signifie " vieille montagne", a vraisemblablement été construite dans la seconde moitié du XVe siècle, sous le règne de l'empereur inca Pachacutec. L'établissement, construit dans un endroit stratégiquement isolé et protégé par de profondes falaises, a été abandonné moins d'un siècle plus tard, vers 1532, ce qui coïncide avec le début de la conquête espagnole. Après son abandon, l'endroit a progressivement disparu des cartes et de la mémoire des habitants. La nature a absorbé les vestiges et la ville est entrée dans la dimension de la légende. Aucune source écrite de l'époque coloniale ne mentionne son existence et, pendant plus de quatre siècles, sa localisation est restée inconnue.

Mais comment la découverte de la cité perdue des Incas a-t-elle eu lieu ? En décembre 1908, Hiram Bingham assiste au premier congrès scientifique panaméricain à Santiago du Chili, où il a l'occasion de rencontrer le président Theodore Roosevelt (un lien fort se crée entre les deux, qui durera jusqu'à la mort de l'ancien président). Après le congrès, Bingham se rend au Pérou, via Lima jusqu'à Cusco, où il est accueilli par les autorités locales. Son intérêt pour l'exploration suscite l'enthousiasme, d'autant plus qu'il s'agit d'un délégué américain revenant d'une importante réunion scientifique.

Ainsi, après avoir séjourné à Cusco et dans ses environs, il s'aventure à Abancay en 1909, poussé par le préfet Juan José Nuñez qui souhaite l'emmener sur le site archéologique de Choquequirao, une cité inca du sud du Pérou. Bien qu'il ne soit ni archéologue ni spécialiste de la culture inca, Bingham tente de documenter le site par des photographies, des relevés et des descriptions détaillées. Au cours de l'exploration, il lit sur les murs les noms et les dates laissés par les visiteurs précédents, dont Eugène de Sartiges en 1834 et José Benigno Samanez en 1861. Son expédition, composée de Nuñez et du lieutenant Cáceres, a également laissé des traces, mais la déception de l'absence de trésors tangibles l'a incité à retourner à Lima, puis aux États-Unis.

Le tournant se produit en 1910, lorsque son ami Edward S. Harkness, après avoir lu une ébauche de son livre sur le voyage, lui propose d'organiser une nouvelle expédition à la recherche de la dernière capitale des Incas, Vilcabamba. Après plusieurs tentatives infructueuses pour obtenir des fonds, le projet est financé par sa femme Alfreda, la National Geographic Society et l'université de Yale. En 1911, après de longs préparatifs, Bingham retourne au Pérou avec une nouvelle expédition et, alors qu'il recueille des informations à Cusco, le vice-préfet de la ville prononce un nom destiné à changer son expédition : Huayna Picchu, la montagne au pied de laquelle se trouvent des ruines mystérieuses, connues de peu de gens. Le 19 juillet, l'expédition se met donc en route vers la vallée de l'Urubamba, établissant quelques jours plus tard son campement sur le plateau de Mandorpampa, à proximité du site, également signalé par le recteur de l'université de Cusco, Albert Giesecke.

Le 24 juillet 1911, sous une aube pluvieuse, Bingham pénètre pour la première fois dans le complexe archéologique de Machu Picchu. Sous ses yeux se déploie une cité à l'architecture raffinée, construite selon une technique inca impeccable. Murs de granit blanc taillés avec une extrême précision, temples, palais, places et habitations émergent de la végétation qui les cachait depuis des siècles. Parmi ses découvertes, une inscription datée de 1902 et portant le nom de Lizárraga montre que d'autres avaient atteint le site avant lui. Mais c'est Bingham qui a fait connaître le Machu Picchu au monde entier.

En 1913, le magazine National Geographic consacre un numéro monographique à la découverte, suscitant l'intérêt du public international. Bingham décrit avec enthousiasme le site, qui est comparé aux vestiges archéologiques de Pompéi et d'Ostia Antica en termes de taille et d'état de conservation. Le professeur a ensuite écrit plusieurs livres sur le site, dont le plus connu est The Lost City of the Incas, publié dans les années qui ont suivi l'expédition. Les campagnes de fouilles se sont ensuite déroulées en deux grandes phases : en 1912 et entre 1914 et 1915. À cette occasion, de nombreux objets ont été découverts, dont beaucoup ont été transportés en Europe et aux États-Unis avec l'autorisation des autorités péruviennes de l'époque.

Hiram Bingham a également été critiqué pour le transfert illicite d'une grande quantité d'objets archéologiques : il s'agit de plus de 46 000 objets qui ont en fait été prélevés et destinés à l'université de Yale. Seuls trois cents d'entre eux ont été restitués par la suite, tandis que les autres se sont retrouvés dans les collections de certains grands musées européens, dont le British Museum et le Louvre, ou ont été dispersés dans des collections privées. La question de la restitution du matériel est restée en suspens pendant des décennies, jusqu'à ce que le gouvernement péruvien entame des négociations, quelque quatre-vingt-dix ans plus tard. Nous savons également que l'épouse du président péruvien de l'époque, une archéologue, a joué un rôle décisif en s'engageant personnellement à restituer la plupart des objets à leur lieu d'origine.

L'importance de Machu Picchu ne se limite toutefois pas à la sphère archéologique. Le site est un exemple de planification urbaine dans un environnement montagneux, avec des structures architecturales, agricoles et religieuses parfaitement intégrées au paysage. Parmi les édifices les plus connus, le temple du Soleil, la pierre Intihuatana et la zone cérémonielle témoignent de la place centrale qu'occupe la religion dans la culture inca. Selon la tradition historique, Pachacutec, qui a mené la plus grande phase d'expansion de l'empire, s'est proclamé fils du dieu soleil Inti, fondant ainsi une dynastie de nature théocratique. Le lien entre pouvoir et religion était en effet l'une des pierres angulaires de l'organisation sociale inca, qui parvint à dominer un vaste territoire grâce également au contrôle idéologique exercé sur les peuples soumis. Dans ce contexte, Machu Picchu a pu avoir une double fonction : siège estival de la cour impériale et site cérémoniel lié au culte du soleil. L'arrivée des Espagnols au XVIe siècle marque ensuite la fin de l'empire inca. L'assujettissement colonial a entraîné le démantèlement des structures politiques préexistantes et l'imposition du christianisme comme religion officielle. De nombreux centres cérémoniels ont été détruits ou transformés. Machu Picchu, grâce à son isolement, est resté intact bien qu'abandonné.

Quelques curiosités sur la ville

Le site de Machu Picchu est construit dans une région très active sur le plan sismique. Étonnamment, les pierres des bâtiments les plus précieux de l'empire inca ne sont pas maintenues par du mortier : elles ont été travaillées avec une telle précision qu'elles s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres. Ce système garantit une beauté esthétique non négligeable et remplit également une importante fonction d'ingénierie. Lima et Cusco ont en effet été détruites à plusieurs reprises par de violents tremblements de terre, et Machu Picchu est situé juste au-dessus de deux lignes de faille. Lors des tremblements de terre, les pierres dansent, c'est-à-dire qu'elles oscillent légèrement puis retombent en place, empêchant ainsi les bâtiments de s'effondrer. Sans cette technique, nombre des monuments les plus célèbres auraient disparu depuis longtemps.

Pour ceux qui ne craignent pas la fatigue et l'altitude, il est possible d'accéder aux ruines à pied, en évitant les coûts élevés du transport : le billet de train depuis Cusco est supérieur à 100 euros, l'entrée du site est d'environ 50 euros, et le trajet en bus pour monter et descendre la pente coûte 20 euros supplémentaires. Le sentier, qui dure environ une heure et demie, suit en fait l'itinéraire tracé par Bingham en 1911.

Un autre aspect peu visible mais crucial concerne l'ingénierie cachée sous la surface. Bien que les Incas soient surtout connus pour leurs murs cyclopéens (semblables à ceux des fortifications mycéniennes), leur génie civil s'est avéré très avancé, si l'on considère qu'ils n'utilisaient pas d'animaux de trait, d'outils en fer ou de roue. Le Machu Picchu a en effet été construit en nivelant un terrain entre deux pics montagneux, en déplaçant d'énormes quantités de pierres et de terre pour créer une plate-forme stable.

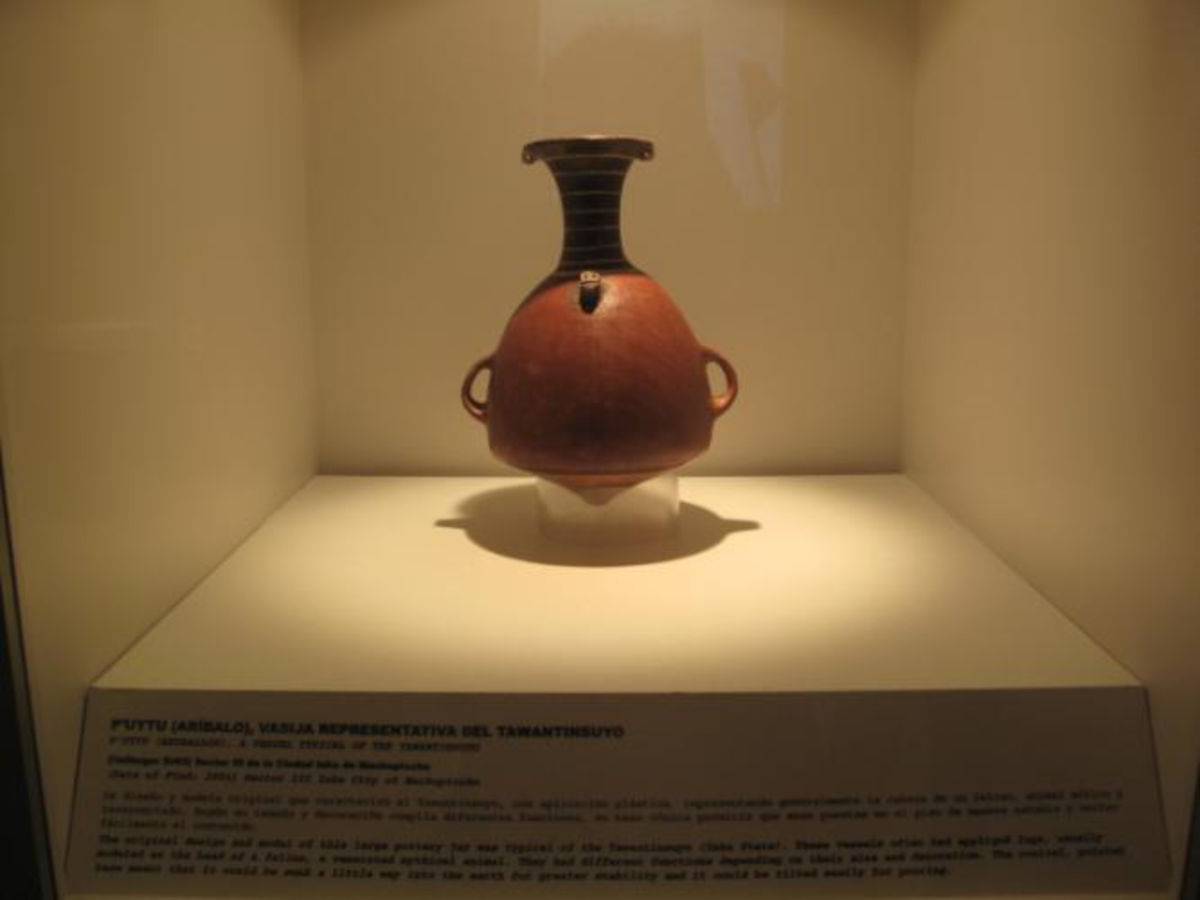

Enfin, pour ceux qui sont curieux d'explorer plus avant, il existe un musée peu visité et quelque peu caché : le Museo de Sitio Manuel Chávez Ballón. Contrairement au site archéologique, où les informations contextuelles sont plutôt rares, le musée offre un tableau détaillé en espagnol et en anglais, illustrant les raisons historiques et géographiques qui ont poussé les Incas à construire dans cette zone. L'entrée est peu coûteuse (environ six euros) et présente un parcours qui guide le public à travers les principales étapes de l'histoire du Sanctuaire historique de Machu Picchu. Le musée, qui offre également la possibilité d'une visite numérique visitavirtual.cultura.pe, porte le nom de Manuel Chávez Ballón, le chercheur qui a encouragé sa création à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Après une période de fermeture due à la rénovation et à la mise à jour de l'exposition, le musée a été rouvert le 25 juillet 2005 avec un nouvel aménagement muséographique.

Cinq salles permanentes, distribuées le long d'un itinéraire conçu dans une optique de vulgarisation, racontent l'histoire de l'évolution culturelle de la zone aujourd'hui incluse dans le Parc archéologique national et le Sanctuaire historique. Huit sections thématiques, accompagnées de matériel visuel, de panneaux, de cartes, de vidéos et d'infographies, emmènent le visiteur dans une exploration historique complétée par l'exposition de nombreux artefacts : céramiques, outils en pierre, objets en métal et preuves archéologiques récupérées lors des campagnes de fouilles.

Que représente Machu Picchu aujourd'hui ? Un chef-d'œuvre d'architecture et d'ingénierie et un témoin fondamental de la complexité culturelle et spirituelle de l'empire inca. Sa redécouverte en 1911 a ouvert une nouvelle page dans la compréhension de l'histoire précolombienne et a souligné l'importance de préserver un patrimoine qui incarne l'ingéniosité humaine et l'importante relation entre l'homme et la nature.