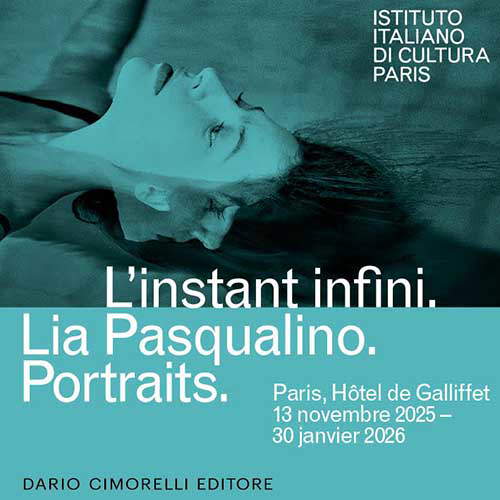

Les petites salles de Saint-Ignace à Rome : le point de vue d'Andrea Pozzo Les jeux comme exigence de la foi

À Rome, dans la Casa Professa des Jésuites, à côté des petites chambres de Saint Ignace, se trouve le splendide couloir illusionniste d'Andrea Pozzo, une œuvre de 1680 qui, grâce aux médias sociaux, jouit d'une étrange popularité. Mais pourquoi une œuvre aussi incroyable se trouve-t-elle à côté des pauvres chambres du saint ? Et pourquoi Pozzo a-t-il voulu utiliser ici ces étranges jeux de perspective ? C'est ce que nous découvrons dans le nouvel article de la rubrique "Les voies du silence" de Federico Giannini.

Par Federico Giannini | 11/05/2025 15:49

C'est là que vécut saint Ignace. Dans le calme de quatre pièces, quatre "camerettes" comme tout le monde les appelle aujourd'hui, d'un petit palais qu'il avait construit avec ses compagnons pour donner un premier foyer à la Compagnie de Jésus, après que le pape Paul III, c'était le 27 septembre 1540, eut approuvé la constitution de l'ordre et accordé aux premiers jésuites la chapelle de Santa Maria della Strada, une petite église qui se trouvait à deux pas du Palazzo Venezia. Quatre pièces où saint Ignace vécut les douze dernières années de sa vie. Il avait travaillé dur pour installer sa base d'opérations dans un endroit propice pour atteindre le cœur, le cerveau, les entrailles de la ville. Près du Palazzo Venezia, à l'époque un palais apostolique, donc une résidence papale. Proche du Capitole et du gouvernement de la ville. Proche des palais de la noblesse romaine. Près des quartiers du prolétariat de la ville, les zones de tavernes, d'échoppes, de boutiques de loups. Près des taudis de la ville, les quartiers des derniers, des pauvres, des affamés, des malades, des marginaux, des misérables, des soldats, des étrangers. De la fenêtre de sa chambre, saint Ignace voyait Rome.

Ceux qui prétendent que l'art ancien est plus facile à comprendre que l'art actuel devraient inscrire à leur calendrier un voyage à Rome pour voir les petites chambres de saint Ignace. Bien sûr, personne n'empêche de limiter sa visite à une promenade sous les voûtes du couloir d'Andrea Pozzo. De nombreux guides et vidéos sur les réseaux sociaux encouragent les touristes à chercher la porte de la Casa Professa des Jésuites (ce n'est même pas difficile : Il suffit de sortir de l'église du Gesù, l'église mère de l'ordre, et de faire une dizaine de pas sur la gauche), de franchir le seuil, de demander son chemin à l'huissier derrière le bureau de l'entrée, de s'émerveiller de la gratuité totale de la visite, de monter les escaliers jusqu'au premier étage, de trouver le couloir d'Andrea Pozzo, et de s'émerveiller quelques minutes. Et, soyons clairs, vivre quelque chose sous les voûtes peintes par Pozzo serait en soi un grand exploit : juste à l'extérieur de ces salles, Rome est traversée chaque jour par des milliers de personnes qui, devant le Panthéon, devant les monuments du Bernin, en présence des ruines de l'empire, ne sont pas traversées par le plus microscopique mouvement d'étonnement. Et nous ne parlons pas seulement des touristes, au contraire : ce sont peut-être eux qui sont les plus enclins à l'émerveillement. Dans une étendue stérile, on est content de trouver ne serait-ce qu'une minuscule fontaine.

Cependant, on sent une opposition, un désaccord, presque un conflit entre la splendeur du couloir d'Andrea Pozzo et la simplicité retirée des quatre modestes pièces où saint Ignace de Loyola a passé la dernière partie de sa vie, aujourd'hui transformées en un petit musée qui collectionne un bon nombre de fétiches : un morceau de sa soutane, ses chaussures, sa chasuble, son manteau. Il y a aussi une édition de la vie de saint Ignace écrite par Pedro de Ribadeneira, qui fut le secrétaire du père fondateur et qui, en 1586, exactement trente ans après la mort d'Ignace de Loyola, fit imprimer à Venise la biographie qu'il avait d'abord rédigée en latin, puis traduite en castillan et enfin transformée de l'espagnol à l'italien par l'éditeur lui-même, Giovanni Giolito de' Ferrari. Il y a cela et peu d'autres choses : les petites pièces où vécut saint Ignace sont exiguës, dépouillées, austères. Murs blancs, sols en terre cuite, plafonds à poutres apparentes. On y accède après avoir traversé le couloir d'Andrea Pozzo. Et l'on a l'impression d'être catapulté dans un autre bâtiment, un autre temps, une autre dimension. On semble assister à une dispute, à une discussion sur deux manières différentes de comprendre la foi. Andrea Pozzo était-il du côté de saint Ignace de Loyola ? Le jésuite Pozzo, en honorant le fondateur de l'ordre par le récit de sa vie, rendait-il hommage à la simplicité dans laquelle avait vécu saint Ignace ? Ces tableaux suivaient-ils la pensée de ce soldat basque, de cet Iñigo qui avait servi pendant onze ans dans l'armée royale d'Espagne et qui avait ensuite décidé de consacrer sa vie au service du Christ après avoir été touché par un boulet de canon lors d'une bataille à Pampelune ?

Lorsque saint Ignace vivait dans ces chambres, le couloir n'existait pas. Il avait été construit entre 1600 et 1605 par le Père Général des Jésuites, Claudio Acquaviva, après que la crue du Tibre en 1598 eut dévasté les fondations de la maison qui avait été construite au rabais ("une maison minable qui ressemblait presque à une hutte", avait noté le prince Fabrizio Massimi) lorsque Paul III avait accordé à l'abbé Pozzo le droit d'habiter dans une maison de campagne : c'est ainsi que le prince Fabrizio Massimi l'avait qualifiée), Paul III concéda aux Jésuites la chapelle de Santa Maria della Strada, qui se trouvait là où se trouve aujourd'hui l'église du Gesù : elle fut démolie pour faire place à la nouvelle et majestueuse église mère de l'ordre. À côté de Santa Maria della Strada, les Jésuites construisent le bâtiment qui servira de maison à l'ordre. La première inondation suffit à le mettre en péril. Pour éviter sa disparition, Acquaviva ordonne une rénovation radicale, dirait-on aujourd'hui, mais décide de sauver les quatre petites chambres de Saint-Ignace. Une opération complexe : il aurait été plus simple de tout raser et de reconstruire le bâtiment à partir de zéro. Le projet aboutit cependant : une énorme plaque sur la façade commémore encore la pose de la première pierre, qui eut lieu en l'année jubilaire 1600, sous les auspices du jeune cardinal Odoardo Farnese, qui finança l'ensemble de l'opération. Quelques années plus tard, Girolamo Rainaldi, l'architecte chargé des travaux, laissa aux Jésuites un édifice monumental, qui avait su intégrer les chambres de saint Ignace en travaillant sur les voûtes de soutien des étages inférieurs et sur les pièces de liaison entre les nouvelles salles et ce qui restait de l'ancien palais. Le couloir était l'une de ces pièces : il devait être un simple passage, et n'avait même pas été imaginé comme un accès aux petites pièces.

Pozzo s'était retrouvé à travailler sur les tableaux que Jacques Courtois, le Bourguignon, avait laissés inachevés à sa mort en 1676 : il y travaillait depuis quinze ans. La nécessité de décorer ce couloir répondait, quant à elle, à un besoin pratique : la Casa Professa était devenue depuis longtemps un lieu de pèlerinage. Les dévots de saint Ignace y venaient de toute l'Europe, avant même sa canonisation : dès le début du XVIIe siècle, les salles avaient été transformées en quatre petites chapelles sobres et sans ornements. Aujourd'hui, les choses n'ont pas changé : on peut croiser quelques groupes de fidèles qui se rassemblent devant l'entrée de la Casa Professa et qui, dans le plus grand silence, montent l'escalier pour éprouver le frisson de se retrouver pendant quelques minutes dans les pièces où, environ cinq cents ans plus tôt, le saint priait, méditait, écrivait, mangeait, dormait et regardait Rome de sa fenêtre. Courtois avait commencé à travailler dans le couloir avant qu'il ne devienne l'entrée des petites salles : il avait peint les espaces sous les fenêtres avec des épisodes de la vie d'Ignace de Loyola. En 1680, le supérieur général Giovanni Paolo Oliva souhaite rénover ce couloir, s'enthousiasme en voyant le travail d'Andrea Pozzo et lui confie ce qui sera sa première commande romaine, un viatique pour la réalisation ultérieure de la somptueuse voûte de l'église Saint-Ignace. Il fallait un peintre de haut niveau, même si la commande pouvait sembler modeste : il fallait terminer un travail déjà commencé et être capable de travailler dans un environnement aussi difficile, exigu et irrégulier. Oliva mourra peu avant l'arrivée de Pozzo à Rome, mais le projet sera poursuivi par son successeur, Charles de Noyelles, qui reprendra l'idée de dédier au saint un cycle de fresques de célébration et de faire de ce boyau "non plus [...] presque [...] un corridor", aurait-il dit. un Corridor", aurait écrit l'historien lyonnais Pascoli, auteur d'une série de Vies d'artistes modernes, "mais [...] un beau et magnifique Portique des mêmes Chapelles, qui les rendrait, et plus nobles, et plus vénérables... [...] l'un des plus beaux sanctuaires de Rome, digne d'être admiré et vénéré par tout grand personnage".

"Ingredere aediculas olim incolae nunc patrono S. Ignatio sacras" : c'est l'inscription qu'Andrea Pozzo a peinte sur la façade d'entrée du couloir, sous le portrait de saint Ignace, au milieu des figures pleines de saint Luigi Gonzaga et de saint Stanislas Kostka, les jeunes divinités jésuites. "Entrez dans les salles sacrées de saint Ignace, autrefois résident, aujourd'hui patron. Et au-delà de la porte se produit un miracle tout à fait terrestre, celui d'un artiste qui a plié les surfaces du couloir aux illusions de ses jeux de perspective. Ce n'est plus un couloir, mais une galerie spectaculaire, comme celles qui enrichissaient les palais des nobles de l'époque. Une galerie où il n'y a pas de véritable architecture : il n'y a que de l'architecture peinte, créant des arcs, des poutres, des corniches, des niches, des ouvertures dans le plafond. Une galerie qui bouge avec le visiteur, une galerie qui le suit dans sa marche, qui se transforme sous l'effet d'une anamorphose puissante, surprenante, mastodonte, qui dès le début donne le sentiment d'être à l'intérieur d'une pièce beaucoup plus longue qu'elle ne l'est en réalité. Sur les murs, après l'image de la Sainte Famille, défilent des épisodes de la vie du saint : le miracle de l'huile de lampe dans la grotte de Manresa, la libération des possédés, la main angélique peignant son effigie, l'apparition aux prisonniers, la guérison de la religieuse infirme, l'extinction de l'incendie d'une maison. Ribadeneira affirme qu'Ignace n'a jamais fait de miracles dans sa vie, mais peu importe : la ferveur mystique comptait plus que le respect exact des faits historiques. Dans la mentalité des dévots de l'époque, c'est le prodigieux, et non le rationnel, qui prouve l'exactitude d'un fait, l'exceptionnalité d'une personne. Et puis, au centre de la voûte, saint Ignace est emporté en gloire par des anges. Au centre du sol, en revanche, une rose de marbre suggère le point exact où il faut se placer pour apprécier le degré maximal de crédibilité de l'illusion : à cet endroit, la fausse architecture imaginée par Andrea Pozzo apparaît droite. Puis, si l'on se déplace, on s'aperçoit que la voûte est courbe, si l'on recule, les poutres s'élèvent et deviennent des arcs, et si l'on avance vers le fond du couloir, les corniches s'inclinent vers le bas, les figures tendent à se déformer, on ne voit plus de gracieux putti tenant des fleurs, mais des petits anges obèses et défigurés. C'était la première fois que Pozzo s'essayait à ce genre d'exercice : il n'est pas exclu qu'il ait gardé à l'esprit un ouvrage d'Athanasius Kircher, publié quelques années plus tôt, l'Ars magna lucis et umbrae, un traité sur l'étude de la lumière dans lequel la perspective est également mise à l'honneur et où l'on discute de la manière de redresser les espaces en utilisant uniquement des changements de perspective.

De quel côté se trouvait donc Andrea Pozzo, de quel côté étaient les supérieurs généraux qui le faisaient travailler ? Comment concilier la splendeur de ses tableaux avec les œuvres d'un saint qui a consacré sa vie aux derniers, aux orphelins, aux malades ? Et pourquoi l'honorer avec une machine perspective qui semble presque diabolique, avec des personnages qui deviennent des monstres inapprochables si le visiteur s'éloigne trop de la rose de marbre ? Les raisons théologiques du conflit apparent entre la pauvreté des salles et la richesse des appareils se trouvent dans l'œuvre d'Ignace de Loyola lui-même, qui considérait la contemplation, pour lui une forme de prière, également comme une dimension qui s'exerce par la vue. La contemplation implique le fidèle avec tous ses sens. La vision d'un lieu, d'une histoire, est indissociable de la relation avec la divinité. Pour saint Ignace, la participation au divin passe par l'expérience sensorielle : dans ses Exercices spirituels, le saint prescrit "de voir avec l'imagination le lieu matériel où se trouve ce que je veux contempler", comme "le temple ou une montagne où se trouve Jésus-Christ". L'art est donc une forme de médiation : l'objet que l'artiste représente n'est pas physiquement présent, mais vit dans l'imagination du fidèle, et le fidèle exerce son imagination à travers l'art. Pour Roland Barthes, l'image ignatienne n'est pas une vision, mais une vue au sens strict du terme, une vue à considérer "dans une séquence narrative", et l'implication des sens doit aider le fidèle à construire une image à laquelle il peut revenir sans cesse par l'esprit. Saint Ignace appelait cette image "composition". "Voir avec l'imagination, écrit-il encore dans les Exercices spirituels en pensant à une contemplation sur la Nativité, la route de Nazareth à Bethléem, en considérant sa longueur et sa largeur, et si elle passe dans des plaines ou à travers des vallées ou sur des hauteurs ; de même, voir la grotte de la Nativité, en observant si elle est grande ou petite, basse ou haute, et ce qu'elle contient. Voir les gens, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Imaginer avec son imagination la scène de la nativité. Et puis prier.

L'art est une forme de composition, l'œuvre d'art est le moyen qui permet au fidèle d'entrer plus facilement dans un récit, d'observer les protagonistes de la scène comme l'aurait voulu saint Ignace, "en les contemplant tels qu'ils sont".Ignace, "les contempler et les servir dans leurs besoins, comme si j'étais présent, avec tout le respect et la révérence possibles" et ensuite "réfléchir sur moi-même pour en tirer quelque fruit". L'œuvre d'art est l'outil pour être encore plus présent dans la contemplation, elle oblige l'esprit à se concentrer, elle offre au dévot les éléments pour accéder au récit du mystère, elle favorise l'implication des sens.

Pour les Jésuites, l'œuvre d'art est un théâtre de représentation religieuse. Et pour Andrea Pozzo, ce théâtre sacré prend la forme d'un jeu sur la perspective : la perspective, écrira-t-il plus tard, en 1693, dans Perspectiva pictorum et architectorum, est "une simple fiction de la vérité", qui n'oblige pas "le peintre à la faire paraître vraie de toutes les parties, mais d'une partie déterminée". En dehors de cette partie déterminée, il n'y a que tromperie. Pozzo, lui-même jésuite, avait peut-être bien gardé à l'esprit l'enseignement ignatien sur le discernement. C'est-à-dire la capacité, aurait dit le jésuite Bergoglio, de reconnaître les signes par lesquels Dieu se manifeste dans les situations de la vie. Le point de vue unique de Pozzo, observe l'universitaire Lydia Salviucci Insolera, pourrait alors être considéré comme une métaphore du discernement qui aide les chrétiens à distinguer le vrai du faux, l'éternel de l'éphémère, le réel de l'illusion. Andrea Pozzo, en jouant sur la perspective, répond à un besoin théologique. La rose de marbre ouvre à la vision de Dieu, place le chrétien en position de saisir la vérité, éloigne la tromperie, le mensonge et le mal. L'allée devient donc une métaphore du cheminement du chrétien qui procède entre les apparences et arrive finalement à la vision de la vérité. En dehors de la vision de Dieu, il n'y a que des illusions. Ces illusions qui, une fois que nous avons compris le truc, attirent tant notre attention. Ces illusions qui nous émerveillent aujourd'hui. Andrea Pozzo n'a peut-être pas pris la mesure de la fascination qu'elles exercent, les illusions.