À la recherche de la vérité parmi les pierres et les peintures du couvent de San Francesco à Fiesole

En 1937, le jeune Albert Camus a trouvé un fragment de sa vérité dans le couvent de San Francesco à Fiesole. Dans le silence des cloîtres, dans la lumière de la Toscane et au milieu des œuvres d'art qui nous révèlent l'humain, on saisit l'essence de la condition humaine. Beauté et résistance. Un nouveau rendez-vous dans la rubrique “Le vie del silenzio&rdquo ; de Federico Giannini.

Par Federico Giannini | 06/07/2025 17:33

A vingt-quatre ans, Albert Camus avait trouvé un fragment de sa vérité dans les cellules du couvent de San Francesco à Fiesole. Il était monté là, sur la colline qui domine Florence, en septembre 1937, et avait passé une matinée parmi les franciscains, dans le parfum des lauriers, notant dans ses carnets ses impressions, un passage qui donnera plus tard naissance au Désert, une réflexion sur la condition humaine déclenchée par la lumière des paysages toscans, les visages des femmes et des hommes de cette terre, la poésie des œuvres de Giotto et de Piero della Francesca. "Je me trouvais depuis longtemps dans une petite cour gonflée de fleurs rouges, de soleil, d'abeilles jaunes et noires. Dans un coin, il y avait un arrosoir vert. Plus tôt, j'avais visité les cellules des moines, et vu leurs tables ornées d'un crâne. Maintenant, ce jardin témoignait de leurs inspirations. J'étais revenu vers Florence, le long de la colline qui descendait vers la ville offerte avec tous ses cyprès. Cette splendeur du monde, des femmes et des fleurs, m'apparaissait comme la justification de ces hommes".

La cour de Camus accueille encore le visiteur qui arrive à San Francesco, après avoir gravi la pente raide qui commence derrière la cathédrale de Fiesole. Déjà à la fin du printemps, le soleil est implacable et il n'y a pas de place pour l'ombre afin de rafraîchir ceux qui décident d'escalader le versant court, qui est le plus beau, mais aussi le plus raide et le plus ensoleillé. Par temps chaud, il est donc préférable de traverser le bois des frères, de s'abriter à l'ombre des chênes verts, de longer les murs étrusques de Fiesole qui entourent la partie la plus occidentale de la ville et qui serpentent jusqu'au sommet de la colline, et de trouver la petite ouverture qui mène à l'ensemble franciscain. On se retrouve dans un pré, avec devant les yeux la façade de l'église du monastère, à droite une arcade, à gauche une petite salle qui sert aujourd'hui de bar, de point de ravitaillement et de boutique de produits typiques. C'est ici que se trouvait autrefois l'acropole de la ville étrusque. Puis les Romains arrivèrent et, au moment de la crise de l'Empire, Fiesole devint l'un des plus anciens et des plus importants évêchés d'Italie. C'est une ville prospère, lancée vers un destin qui la verra rivaliser avec Florence. La ville de la montagne d'un côté et la ville de la plaine de l'autre. La noble cité antique, accrochée à la colline et défendue par ses puissantes murailles étrusques, et la jeune cité qui grandit et veut s'étendre. Les origines de l'affrontement se perdent dans les ténèbres d'une époque qui ne nous a pas laissé beaucoup de traces et de documents, mais on peut imaginer que la guerre était inévitable. Les chroniques anciennes (Giovanni Villani, par exemple) font état d'une première destruction de Fiesole par les Florentins en 1010, bien que les historiens modernes soient parvenus à la conclusion que cette première dévastation doit être considérée comme légendaire. En revanche, la destruction de 1125, date de la soumission définitive de Fiesole à Florence, est véridique : après un siège de trois mois au cours de l'été de cette année-là, les Florentins prirent le dessus sur les Fiesoliens, entrèrent dans la ville, détruisirent le château et forcèrent les habitants à s'installer à Florence. Le site sur lequel se dresse San Francesco est l'endroit où se trouvait autrefois le château de Fiesole.

Elle date exactement d'un siècle après la fondation du couvent. C'est en 1225 qu'une première communauté de bénédictines s'installe au sommet de la colline et dédie son monastère à Santa Maria del Fiore. Le premier noyau s'agrandira en 1339, lorsqu'un riche tailleur de Fiesole, Lapo di Guglielmo, fait ajouter la chapelle, aujourd'hui encore dédiée à Santa Maria del Fiore, à laquelle on accède en descendant un escalier très raide depuis l'un des couloirs du cloître. Quelques années plus tard, Lapo di Guglielmo, toujours aussi généreux, finança la construction d'un autre complexe, le long de l'actuelle Via Faentina, au pied de la colline : Confié à l'architecte Benci di Cione Dami, le bâtiment fut achevé en 1355 et les moniales quittèrent la colline de Fiesole pour s'installer ici, dans le nouveau couvent qui, en l'honneur de son bienfaiteur, s'appelle encore aujourd'hui Santa Maria del Fiore a Lapo. Puis, vers la fin du XIVe siècle, les franciscains observants sont arrivés, agrandissant le bâtiment original et lui donnant sa forme actuelle. Toujours grâce à un donateur, le noble florentin Guido del Palagio, qui laissa tout son héritage aux frères. Au début du XVe siècle, les franciscains vivaient déjà dans le couvent agrandi. Le couvent porte le nom de saint François.

L'église d'aujourd'hui n'est plus ce que les franciscains voyaient autrefois. Camus, cependant, la voyait comme nous, car l'aspect que l'église présente aujourd'hui aux yeux des visiteurs et des fidèles est dû aux travaux de rénovation que l'architecte Giuseppe Castellucci, le même architecte qui a construit le musée Bandini tout proche, a effectués entre 1905 et 1907, donnant à l'église sa façade néo-gothique actuelle. L'intervention a supprimé tous les ajouts baroques, comme c'était la coutume à l'époque, bien que les idées de Castellucci aient déjà été remises en question à l'époque : ses opérations ont été considérées comme trop radicales et arbitraires. Il est certain que cette intervention a donné à San Francesco la forme que nous lui connaissons encore aujourd'hui. Castellucci rouvrit la rosace de la façade, reconstruisit les fenêtres du presbytère où furent placés les nouveaux vitraux réalisés par l'entreprise De Matteis, conçut le nouveau maître-autel et les autels latéraux, tous en style néogothique, ainsi que l'élévation frontale, qui présente une simple façade à pignon recouverte d'un toit en brique, d'un toit en brique et d'un toit en brique.une simple façade pignon recouverte d'un mur en grosses pierres de taille irrégulières, sur laquelle se trouvent la rosace ajourée avec ses douze rayons et le portail surmonté d'un porche peint à fresque (qui est encore l'ancien et qui conserve sa sobre décoration).

Il suffisait sans doute à Camus de regarder l'extérieur, de faire le tour de la cour, de sentir le parfum des fleurs pour saisir ce lien étroit, profond, fort qui, selon lui, associait en quelque sorte les jeunes filles qui se promenaient en tenue légère à Florence à la fin de l'été, les franciscains de Fiesole qui méditaient sur leurs petites tables avec des crânes, et même les jeunes hommes qui passaient toute l'année sous le soleil sur les plages d'Alger. Une "résonance commune", dit-il. "S'ils se déshabillent, s'ils renoncent, c'est pour une vie plus grande (et non pour une autre vie). C'est du moins le seul usage valable du mot "déshabillage". Le déshabillage conserve toujours un sens de liberté physique et cet accord de la main et de la fleur, cette compréhension amoureuse de la terre et de l'homme détaché de l'humain... ah ! je m'y convertirais si ce n'était pas déjà ma religion. Non, ce ne peut être un blasphème, pas plus que si je dis que le sourire intérieur du Saint François de Giotto justifie ceux qui ont le goût du bonheur. Car les mythes sont à la religion ce que la poésie est à la vérité, des masques ridicules posés sur la passion de vivre". Ce déshabillage, cette légèreté, celle des franciscains qui rejettent le monde, qui renoncent aux biens terrestres, celle des garçons des plages algériennes qui, dans leur nudité naturelle, dans leur simplicité, ne se déshabillent pas par principe mais vivent dans l'essentiel, est une forme de libération de tout ce qui empêche le contact avec une vie vécue plus intensément, avec une vie plus pleine. Il n'y a pas, même dans la renonciation franciscaine, de fuite du monde. Il s'agit plutôt de l'intensification d'une expérience terrestre.

La vérité est alors ce qui continue, ce qui résiste au temps et aux illusions. Elle est, celle de Camus, une vérité physique, une vérité immanente, la vérité du corps mortel, de la pulsation du sang, la vérité de la chair, la vérité qui doit se corrompre et qui revêt donc "une amertume et une noblesse", une vérité qu'il devient difficile de regarder en face. La poésie de l'art peut alors être vue comme une forme de consolation, comme une évasion de la réalité brutale, une évasion dans un monde irréel, silencieux et rassurant. Mais le paradoxe, c'est que l'art ne cache pas la vérité : au contraire, il la montre. Il la révèle. Il la consacre. L'art élève la réalité au rang de vérité absolue, parce que l'art ne recouvre pas la réalité de voiles : au contraire, la poésie est observation. L'art que "de Cimabue à Piero della Francesca, les peintres italiens ont élevé parmi les paysages toscans", dit Camus, est "la protestation lucide de l'homme jeté sur une terre dont la splendeur et la lumière lui parlent sans cesse d'un Dieu qui n'existe pas". Les mots de Camus font écho à la Geworfenheit de Heidegger, la condition d'avoir découvert que nous sommes jetés, rejetés, abandonnés dans un monde que nous n'avons pas choisi. L'être humain, cependant, ne se résigne pas : il proteste, avec sa lucidité et sa dignité. Et l'art, pour Camus, est la forme la plus élevée de protestation, c'est une "flamme noire", une flamme qui brûle dans l'obscurité, qui ne promet rien, qui montre l'être humain pour ce qu'il est : une créature mortelle, capable de créer de la beauté.

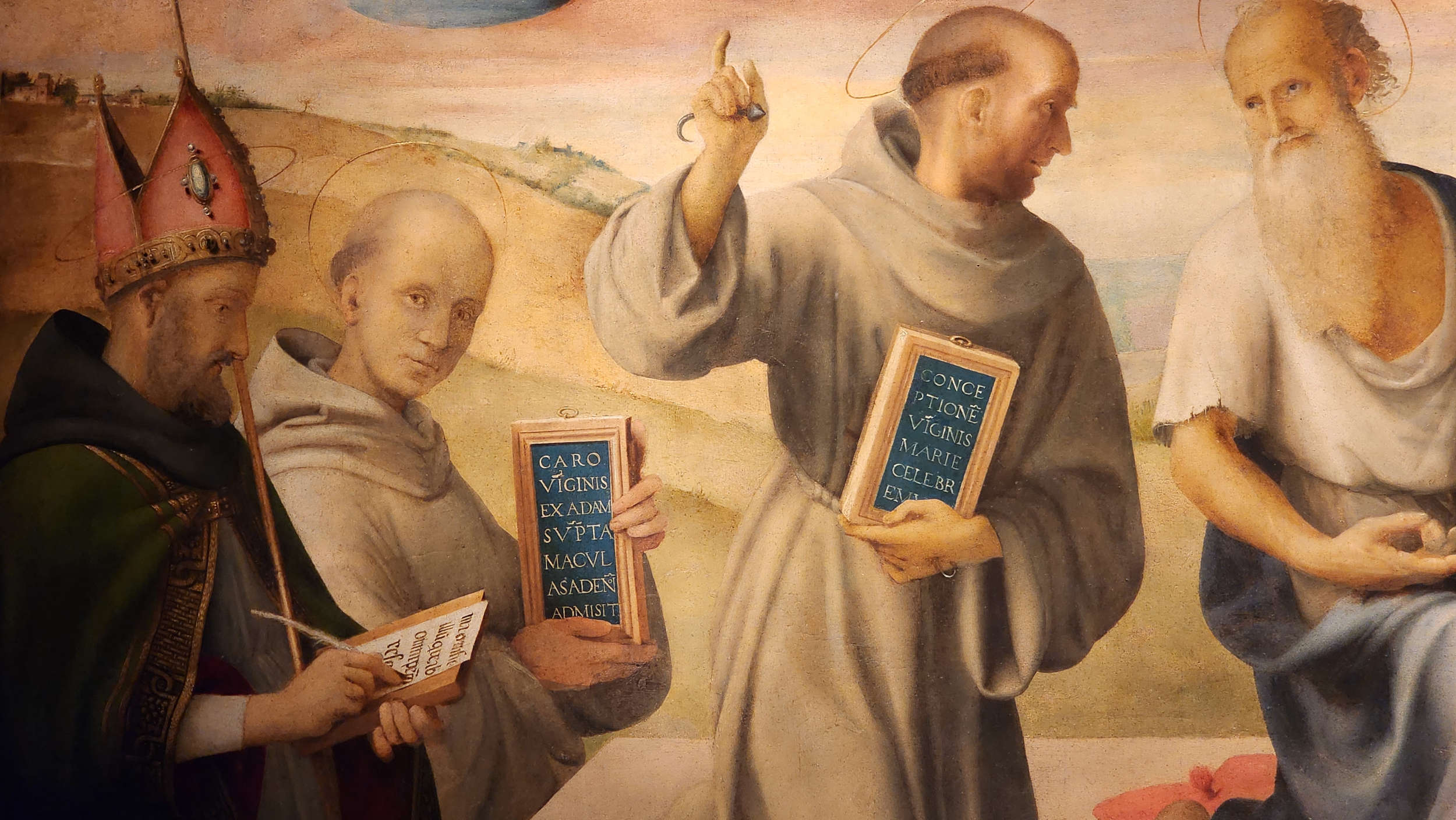

L'église de Saint François est, comme toutes les églises franciscaines, simple, sobre, dépouillée. Sur les autels, il reste des poèmes d'or et d'azur sur des panneaux. Le Mariage mystique de sainte Catherine d'Alexandrie, œuvre de Cenni di Francesco di Ser Cenni du XIVe siècle, est peut-être le plus proche de ce que Camus avait en tête lorsqu'il disait que dans ces foules d'anges qu'il avait vues dans les églises de Florence, dans ces visages infiniment recalculés, dans ces foules pensives, il reconnaissait une solitude, il reconnaissait la condition humaine exprimée à travers les symboles de la foi : des visages très humains saisis dans leur isolement existentiel. À proximité, une belle Annonciation de Raffaellino del Garbo, qui encadre l'épisode sacré dans une serliana géométriquement parfaite : en haut, les rondeaux avec les prophètes Isaïe et Jérémie annonçant l'arrivée du Christ, le paysage toscan avec fleuve, village et pont dominé par la mandorle dans laquelle apparaissent le Père, le patron dans l'abîme, l'ange et la Vierge presque en figurants dans un schéma mathématique. Il y a ensuite le rébus de l'Adoration du Maître de l'Épiphanie de Fiesole, œuvre éponyme d'un artiste qui n'a pas encore été identifié, mais qui a travaillé à la fin du XVe siècle à Florence. dans la Florence de la fin du XVe siècle, lorgnant vers la douceur de Botticelli, ici et là vers la nervosité de Filippino Lippi, et surtout vers la finesse et le linéarisme marqué de Cosimo Rosselli, en proposant une version un peu plus schématique. Sur le mur suivant, un splendide triptyque de Bicci di Lorenzo, une Vierge à l'Enfant trônant flanquée de saint Louis de Toulouse et de saint François d'un côté, de saint Antoine de Padoue et de saint Nicolas de Bari de l'autre : des fioritures gothiques tardives alors qu'à Florence l'air était déjà à la Renaissance, une cascade d'or dans un monde qui détournait le regard. Et puis, plus loin, sur le mur opposé, avant de tourner notre regard vers la Crucifixion de Neri di Bicci sur le maître-autel, devant l'abside Renaissance à la voûte en berceau, nous admirons l'Immaculée Conception qui est l'un des monuments les moins connus mais les plus importants de l'histoire de l'Europe. l'un des tableaux les moins connus mais non moins intéressants de l'un des artistes les plus singuliers du XVe siècle, Piero di Cosimo, dont la signature apocryphe sur la bordure inférieure, avec une date peu crédible de 1480, a été apposée par quelqu'un à une date ultérieure, comme Berenson l'avait déjà remarqué en 1903.

Vasari cite l'œuvre dans ses Vies comme le "panneau de la conception dans la cloison de l'église de San Francesco da Fiesole" et la juge "une bonne petite chose, les figures n'étant pas très grandes". En réalité, comme il n'y avait pas de cloison dans l'ancienne église, il faut imaginer que Vasari s'est trompé : au début du XVIe siècle, cependant, il devait se trouver au-dessus de l'un des autels latéraux. Piero di Cosimo a imaginé une composition divisée en deux registres : au sommet, le Père éternel levant son sceptre sur la Vierge agenouillée, une scène qui fait allusion, note Gerardo De Simone, "à l'épisode biblique d'Esther et d'Assuérus, selon un parallélisme devenu exemplaire dans la littérature liturgico-dévotionnelle promue par Sixte IV" : pour l'exemption de la loi capitale, réservée à la seule Esther, análogon du privilège immaculé, mais aussi, pour l'intercession auprès du roi Assuérus en faveur du peuple juif, pour la référence au rôle corédempteur de Marie". Les anges portent chacun un rouleau : celui de gauche identifie la Vierge comme l'épouse du Cantique des Cantiques, tandis que celui de droite loue la pureté de Marie. Dans la partie inférieure, six saints tiennent des rouleaux et des tablettes : Augustin s'adresse directement à la Vierge et lui demande de magnifier le Dieu qui l'a préservée du péché, saint Bernard montre une phrase de saint Pier Damiani ("la chair de la Vierge prise d'Adam n'a pas admis les taches d'Adam"), Saint François nous invite à célébrer l'Immaculée Conception, Jérôme montre une phrase de Pascasius Radbertus ("Tout ce que Marie a fait était totalement pur, vrai et plein de grâce"), Thomas d'Aquin présente un passage de sa Sentence sur l'Immaculée Conception.Thomas d'Aquin présente un passage de ses Sententiae ("Marie est immunisée contre tout péché, originel et actuel"), et à la fin, à droite, la théorie des saints est clôturée par St.Anselme qui, comme Bernard et Jérôme, présente un passage que l'on croyait être le sien, alors que dans son cas il doit être attribué à l'un de ses disciples, Eadherer de Canterbury ("Je ne crois pas que l'on aime vraiment la Vierge si l'on refuse de célébrer la fête de sa conception").

Cette célébration de la Vierge, exaltée par les saints qui regardent le ciel, est une construction terrestre, aurait pensé Camus. Ces saints regardent le ciel, mais révèlent une condition profondément humaine. Les peintres toscans n'ont pas peint Dieu : ils ont peint leur idée de Dieu, une idée humaine. Tout comme les œuvres de miséricorde que Baccio Maria Bacci a peintes sur les murs de la sacristie entre 1934 et 1935, laissant ici à Fiesole l'un des plus beaux cycles de fresques du début du XXe siècle, injustement négligé par ceux qui, éblouis par l'or des panneaux du XVe siècle, consacrent le reste de leur visite à ces lunettes. C'est aussi de ces images que semble émerger cette "grandeur sauvage et sans âme [...] à comprendre comme une décision de vivre" que Camus a trouvée dans le Christ ressuscité de Piero della Francesca . Sa vérité lui était apparue dans la lumière d'un été passé dans les collines de Toscane, la même lumière qu'aujourd'hui encore des dizaines de milliers de personnes, de touristes, de voyageurs du monde entier voient se poser sur la ville, sur les palais, sur les côtes qui escaladent les collines, sur les rues pavées, la même lumière qui entre dans les églises et qui brille sur l'or des tables antiques.

À l'intérieur de l'église San Francesco, c'est un jour de semaine à la fin du printemps, les touristes continuent d'arriver, après être montés jusqu'en haut, la plupart d'entre eux passant par la rue qui s'avance et offre une vue sur toute la ville de Florence. Avant la dernière rampe, un peintre a installé son cadre à l'ombre d'un arbre et tente de capturer la vue qui s'étend jusqu'aux collines de l'Oltrarno. Beaucoup préfèrent braver le soleil de midi et voir la ville d'en haut, plutôt que de passer par le bois des frères et se priver de cette vue magnifique. Ensuite, ils s'arrêtent sur le mur de la cour pour boire un verre d'eau, se rafraîchir au petit bar ouvert dans une des salles du couvent, prendre quelques photos de la façade de St François. Ils sont tous habillés pour la randonnée, beaucoup sont venus ici avec des bâtons de marche nordique. La plupart voulaient sans doute échapper pendant une demi-journée à ce bourbier de sueur et de tongs qu'est Florence en haute saison. Ils entrent ensuite dans l'église et s'arrêtent dans le silence, parmi les tables dorées. Une dame, peut-être polonaise, commence à prier. Un petit groupe de touristes, avec l'accent de la Vénétie, pose son appareil photo et contemple en silence l'adoration du Maître de l'Épiphanie. Une Allemande tient la main de son enfant, un petit bonhomme d'un demi-mètre aux cheveux d'un blond aveuglant. Un couple entre, sac à dos de camping sur les épaules, ils commencent à prendre des photos. Dans la solitude de San Francesco, au milieu de la beauté d'un paysage qui ne promet pas le salut, au milieu d'un Évangile fait de matière, de pierre, de ciel, d'arbres, au milieu des œuvres qui continuent à faire brûler cette flamme noire de la contestation, chacun cherche peut-être sa vérité.