Si une ville est racontée à travers l'art, c'est un geste public. L'exemple du Voyage à Nantes

Le Voyage à Nantes est un événement d'art public qui anime les rues et les places de la ville française depuis 2012. Ici, l'art est compris comme un outil qui ne s'impose pas, mais se laisse traverser. Un geste qui change notre façon d'être ensemble. C'est ainsi que l'art devient un geste collectif à Nantes : le reportage de Francesca Anita Gigli.

Par Francesca Anita Gigli | 17/07/2025 16:56

À Nantes, une ligne verte serpente sur l'asphalte comme une veine découverte, tendue, palpitante, qui invite au détournement, au pas incliné, à la géographie déséquilibrée du désir.

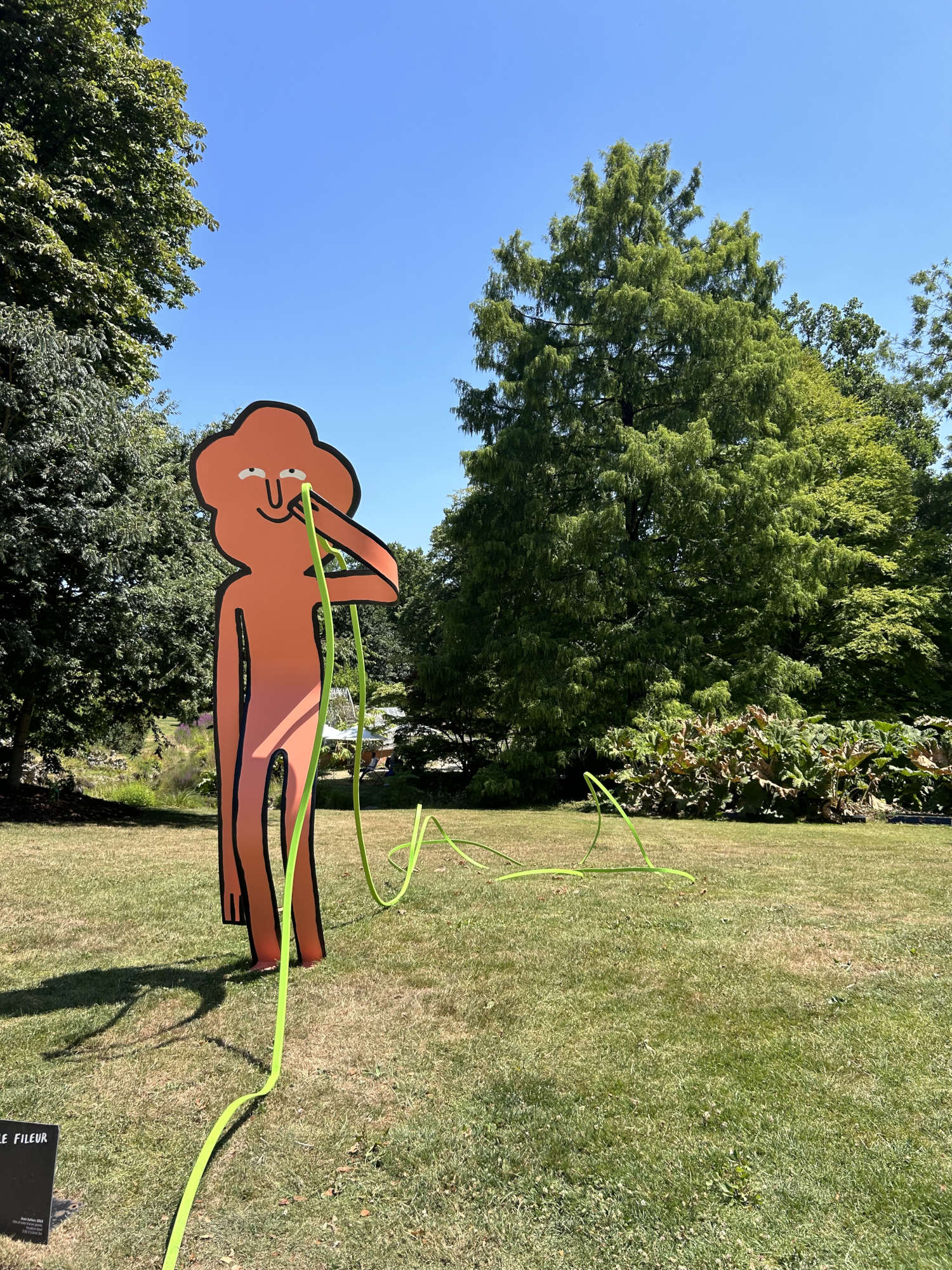

Il part d'un jardin peuplé de créatures imaginaires, tendant des fils colorés entre les branches et grimpant sur des rubans brillants qui brisent la lumière du soleil en reflets aigus. De là, du Jardin des Plantes, la ligne commence à couler, s'étirant entre les trottoirs, longeant les quartiers marginaux, longeant les immeubles silencieux et les cours oubliées. Parfois, elle monte un escalier aveugle, passe sous un pont, s'arrête devant une œuvre qui semble presque une erreur : une sculpture qui semble ne rien dire, un animal en bois dégoulinant, un vaisseau-mère débarqué par erreur au cœur de la ville.

Cette année encore, du 28 juin au 31 août 2025, le Voyage à Nantes vous invite à marcher le long de cette ligne tracée sur le bitume, à la suivre du corps avant le regard, à l'habiter comme on habite un possible. Certaines œuvres changent, d'autres se multiplient, beaucoup disparaissent, mais certaines restent. Éloge de la transgression, au Cours Cambronne, continue de nous interroger du haut de son piédestal semi-vide. Ou encore Jean Jullien avec Le Fileur, qui tisse son fil vert parmi les parterres de fleurs, comme s'il dessinait des chemins alternatifs pour ceux qui veulent bien baisser les yeux. Suivre cette ligne, c'est donc désencombrer le regard et surtout interroger l'idée même de travail et d'espace public. À chaque virage, le temps se courbe, le paysage s'ouvre, et l'art n'émerge que si l'on accepte de ne pas le reconnaître immédiatement. Se perdre sur le chemin ne signifie pas atteindre, mais accepter qu'une ville puisse aussi se raconter ainsi : non pas en montrant ses chefs-d'œuvre et ses lieux à cocher rapidement sur une liste imaginaire, mais ses bords, ses plis, ses interstices. Alors, la cadence, le rythme, le regard changent. Même le souffle. Car, et c'est très rare, la ville ne s'offre pas comme une exposition. Elle s'offre comme un geste, comme une hypothèse; comme une lente chorégraphie qui engage le corps avant même la pensée. C'est finalement un subtil dispositif de déplacement du centre, de redistribution de l'attention et de création de nouvelles possibilités. Et c'est peut-être précisément là que l'art cesse d'être un objet pour redevenir une relation. Quelque chose qui se passe entre les deux. Entre un pas et le suivant, entre celui qui regarde et ce qui ne peut être expliqué, entre votre présence et une ville qui peut être lue par fragments, sans avoir besoin d'un sens unitaire.

C'est précisément dans cette douce dérive, dans cette suspension lucide que le pas impose quand on abandonne sa hâte et qu'on laisse sa marche faire partie de l'œuvre elle-même, que se manifeste une autre possibilité de penser l'espace urbain et sa dimension esthétique, non plus comme un décor inerte ni comme une galerie à ciel ouvert, mais comme un système poreux de relations, comme un tissu vivant dans lequel l'art n'advient pas à côté de la vie, mais à travers elle, en la contaminant et en se laissant contaminer.

Et dans cette ouverture généreuse à l'implication se trouve un seuil critique, car toute participation n'est pas féconde et, surtout, toute relation ne produit pas une transformation. L'historienne de l'art Claire Bishop nous le rappelle avec rigueur, en avertissant que la socialité proposée par certains arts relationnels risque de glisser vers un simulacre d'inclusion, où la présence du public est prévue, enregistrée, canalisée, mais rarement questionnée en profondeur et rarement appelée à affronter les frictions, les désaccords et l'asymétrie que toute expérience esthétique authentique entraîne.

C'est peut-être là que la ville de Nantes choisit une autre voie puisque, au lieu de chorégraphier la participation, elle la disperse, l'éparpille le long d'une ligne qui ne protège ni n'ordonne, mais qui invite à se désaxer, à se tromper, à repositionner continuellement le regard. Et dans ce glissement continu du sens, dans l'absence de points fixes, émerge une forme de citoyenneté temporaire, faite non pas de possession d'espace mais de traversée consciente, de micro-actions qui affectent la ville comme une nouvelle forme d'écriture. Une écriture qui se lit avec les pieds, avec les genoux douloureux, avec le souffle qui se raccourcit, avec le temps qui change mille fois par jour, avec le temps qui s'étire, et qui redonne à la ville non pas une fonction, mais une question : qui êtes-vous, quand vous cessez de prétendre n'avoir qu'un seul visage ?

C'est peut-être là que réside le geste le plus politique de l'art public, qui n'est pas l'occupation de l'espace, mais son ouverture ; pas la monumentalité, mais la marge ; pas la visibilité, mais la possibilité. C'est ainsi que, par moments, la ligne verte dévie silencieusement et touche un portail latéral, se faufilant dans une cour vaste et intime où les pierres racontent des siècles de stratifications et de passages. L'hôtel de Briord, ancienne demeure aristocratique, puis siège de l'École des Beaux-Arts de 1904 à 2017, abrite aujourd'hui dans son ventre de pierre une œuvre de Gloria Friedmann intitulée Absurdistan. Le panneau d'introduction est clair, l'accès simple, le contexte soigneusement étudié. Et pourtant, c'est précisément dans cette simplicité rigoureuse qu'Absurdistan construit un seuil.

Onze figures humaines grandeur nature se rassemblent autour d'une présence centrale composée de câbles, de fils et de fragments troublants de mémoire électronique. Le corps mécanique au centre a la densité d'un noyau terne, d'une intelligence effondrée sur elle-même, mais maintenue par tous les autres, comme si chaque figure dépendait de cette masse intemporelle et sans visage. Aucun des personnages sur scène n'accomplit une action complète, mais chacun porte en lui une tension, une possibilité, une trajectoire figée. L'impression est celle d'un arrêt collectif, d'une pause cruelle où l'avenir reste entre les mains de chacun, sans jamais avoir la possibilité de se manifester pleinement. Gloria Friedmann, avec un regard à la fois caressant et impitoyable, construit un théâtre silencieux dans lequel l'être humain (cet étrange bipède terrestre qui a appris à marcher, à s'élever et à transformer le monde) se retrouve accroché à sa propre évolution technologique, connecté à des flux incessants de données, d'images et d'ordres, rendus toujours plus transparents et toujours moins interprétables.

Elle crée des figures humaines immobiles, suspendues, comme bloquées dans un processus inarrêtable qui ne fait que les rendre dépendantes. La sculptrice allemande ne raconte pas un futur dystopique, mais un présent déjà compromis, dans lequel la technologie n'est plus un outil mais un environnement, une membrane invisible qui nous relie, nous transforme et nous anesthésie. Les corps, dans l'installation, n'interagissent pas mais souffrent. Ce sont des créatures intermédiaires, déjà hybrides, déjà vouées à une autre forme d'existence où la technologie est la condition même de notre être dans le temps.

Une telle scène trouve un antécédent théorique puissant chez Günther Anders et son livre Man is Antiquated (L'homme est dépassé), publié en 1956. Anders décrit avec lucidité la "honte prométhéenne" qui consiste en un sentiment de plus en plus répandu que les êtres humains éprouvent face à l'efficacité de leurs propres créations techniques. La machine est répétable, précise, éternelle. L'homme ne l'est pas. Ainsi se creuse un fossé entre celui qui produit et ce qui est produit, une fracture temporelle entre l'esprit et les choses. L'homme finit par se sentir dépassé, désuet, inadapté, et cette non-synchronisation entre l'individu et le monde technique génère un paradoxe existentiel. L'humanité n'est plus en mesure de comprendre et de contrôler ses propres artefacts parce que la technologie, dit Anders, nous domine par une efficacité impersonnelle, par une perfection qui nous rend maladroits et coupables. D'où une inversion des fins et des moyens : nous n'utilisons plus la technique à nos fins, mais sommes utilisés par elle à des fins qui nous échappent. Notamment (et sur ce point, la pensée d'Anders est prophétique) à travers les médias, les séquences publicitaires, les appareils de persuasion qui créent un monde d'images fantômes, un monde sériel, irréel, auquel l'individu répond passivement, compulsivement, obsessionnellement.

Dans Absurdistan, cette désorientation n'est pas criée, mais sculptée dans le silence des postures. Les figures sont immobiles, mais fragiles. Comme si leur immobilité était déjà une forme de reddition. Une reddition douce, voire élégante, mais définitive. Une sorte d'inertie est mise en scène, si esthétique et si posée, dans laquelle se laisse entrevoir une forme de solitude nouvelle et inquiète. Chaque figure est connectée, encastrée dans un corps central, dans un réseau qui semble embrasser mais qui en réalité isole ; dans lequel la connexion n'est pas la relation, et la proximité n'est pas suffisante pour combler le fossé, pour combler la solitude. Nous faisons partie d'un système qui nous englobe mais ne nous reconnaît pas, qui nous traite comme des données mais nous oublie en tant que personnes. En ce sens, l 'Absurdistan est aussi une carte de nos nouvelles dépendances cognitives: une société dans laquelle la mémoire est externalisée, le jugement repose sur des algorithmes et l'intelligence artificielle qui nous assiste, nous anticipe, nous interprète et finit par drainer l'effort même de la pensée. Tout devient plus simple, plus rapide, plus parfait. Et nous, au cœur de cette perfection, nous restons seuls. Impeccables, mais seuls.

Plus loin, près de la gare, alors que le pas s'allonge entre les maisons et les vitrines, la ligne verte se glisse dans la rue de Richebourg et change de ton. Elle ne devient pas plus subtile, elle ne cherche pas à disparaître mais devient porteuse d'un autre rythme, d'une vibration irrévérencieuse. Dans la cour du Lycée Clemenceau se dresse La Mauvaise Troupe de Romain Weintzem: une bande de sculptures à taille humaine, déguisées en soldats et dépassées par leur merveilleuse inutilité, des figures mimétiques tenant trompettes, tambours et cuivres monumentaux comme s'il s'agissait d'armes de parade, marchant silencieusement contre le néant. Chaque corps est immobile, mais dans la pose vit un mouvement retenu, un défi toujours en cours. Tout dans cette installation respire la volonté précise de défier les codes du pouvoir: les postures militaires se déforment en jeu, les corps camouflés perdent leur autorité, les fanfares se transforment en instruments de subversion. Aucune trace de glorification, ni d'intention documentaire, car La Mauvaise Troupe ne raconte pas la guerre, mais la tourne en dérision, la désamorce, l'expose comme un théâtre qui s'épuise lui-même.

Le geste de l'artiste Weintzem s'enracine dans le sol même de la ville, dans la mémoire tenace de ce lycée où, en 1913, un groupe d'élèves, dont Jacques Vaché, publia la revue En route, mauvaise troupe: un numéro unique tiré à 25 exemplaires, un seul numéro, mais si riche en vers, en invectives et en ironie si tranchante qu'il valut à certains de ses auteurs d'être expulsés. Dans ces pages, interdites par la suite, se dessine une voix qui sera déterminante pour le surréalisme, une voix qui rejette la rhétorique patriotique, qui choisit le rêve plutôt que l'ordre, l'insolence plutôt que la discipline. Romain Weintzem revient dans cette même cour avec une œuvre qui n'est pas un simple souvenir, mais un héritage vivant.

Tout est en équilibre précaire : le poème de Verlaine qui titre la revue ("A la rue, troupe méchante ! / Allez, mes enfants perdus !"), l'ombre ténue de Breton, la présence latente de Vaché comme détonateur silencieux de toute une génération. Chaque figure sur scène est une caricature du masque du pouvoir, un détournement visuel qui ramène la guerre à sa nudité théâtrale, à son geste vidé, à son obsession de la forme. Ici, chaque instrument de musique tenu comme un fusil dit exactement cela : le son peut l'emporter sur le commandement, le désordre peut devenir partition. Ce n'est pas un hasard si Weintzem choisit précisément les instruments de musique typiques des fanfares militaires (cuivres, grosses caisses, trompettes) et les transforme en objets scéniques, ambigus, désamorcés. L'artiste amplifie ainsi le paradoxe inhérent à la tradition même de la fanfare comme musique de guerre, rythme d'ordre, son d'obéissance. Mais dans La Mauvaise Troupe, l'ordre est rompu, le son reste muet, la musique n'est plus que le simulacre d'une discipline qui ne commande plus. Ce qui, en apparence, n'est que jeu ou caricature, s'enfonce en réalité dans une mémoire dure, réelle, précise : les garçons qui, en 1913, ont fondé la revue En route, mauvaise troupe ! ont tous été enrôlés dans la Première Guerre mondiale. Certains ne reviendront pas.

Le geste anarchiste de publier un journal scolaire antimilitariste s'est transformé en destin pour toute une génération : le discours patriotique les a submergés, l'école les a entraînés à mourir. La Mauvaise Troupe devient alors une contre-marche, un rite de résistance laïque, une sculpture chorale qui s'offre non pas comme une explication mais comme une exhortation. Rire, oui, mais avec conscience. De rester désarmé, aussi, mais avec intention. Et à marcher ensemble, même hors du temps, même sans but, ne serait-ce que pour ne pas se laisser imposer le rythme par d'autres. Et dans cette cour, qui pourrait être n'importe quelle cour, derrière une école qui pourrait être n'importe quelle école, La Mauvaise Troupe nous oblige à nous rappeler que toute guerre commence aussi de cette façon. Par un orchestre qui joue, par un hymne qui forme l'oreille, par un uniforme qui aligne les corps avant la pensée.

Il se passe alors quelque chose d'autre. La ligne verte traverse le Parc des Chantiers et s'ouvre sur un paysage qui semble sorti d'un autre temps, ou d'un rêve collectif à peine esquissé. C'est une sphère argentée, douce, trouée de cratères, une énorme lune posée sur le sol, prête à être habitée. Nous marcherons sur la lune, disent Détroit Architectes et Bruno Peinado, et il n'y a ici qu'une seule invitation réelle, physique et sensorielle, celle de grimper, rebondir, s'allonger, regarder, habiter. Prenez tout l'espace. Tout l'espace.

Les corps planent quelques instants, ralentissent, oscillent, glissent dans un état de suspension soudaine qui s'apparente non pas à une performance mais à un abandon. Et dans cet abandon, qui ne demande rien et pourtant rend tout, se dessine une autre idée de l'espace public qui devient, tout simplement, une pause. Un lieu que l'on ne traverse pas seulement, mais qui guérit, comme le raconte le psychiatre Paolo Inghilleri dans son essai I luoghi che curano (Les lieux qui guérissent), parce qu'il est capable d'accueillir des transformations intérieures, d'offrir un seuil entre l'intimité et le monde, d'accueillir des expériences qui cherchent le sens plutôt que l'utilité d'exister.

Et lorsque nous nous allongeons ou sautons dans les mers argentées, sous un ciel qui semble plus proche, quelque chose change également dans la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Pendant un instant, même bref, le corps cesse de peser, le temps se rétracte, la pensée se relâche. Et dans cet instant, un espace possible s'ouvre pour le soin, pour la suspension du devoir, pour l'imagination qui ne se dérobe pas mais qui fonde. Car les lieux qui soignent sont ceux qui permettent de construire du sens, de se reconnaître dans un rythme plus large, d'habiter le monde sans avoir à l'expliquer ou à le modifier immédiatement.

Pourtant, We Will Walk on the Moon n'est pas une "belle" œuvre au sens strict, et peut-être même pas mémorable si on ne la considère que dans sa forme. Elle n'a pas la puissance formelle d'une sculpture, ni l'intensité visionnaire d'une installation conceptuelle. Pourtant, elle fonctionne. Elle fonctionne parce qu'elle transforme une zone marginale de la ville, un virage oublié entre les chantiers et la rivière, en un point de convergence où se rencontrent des familles, des étudiants, des personnes âgées, des touristes ahuris, des enfants qui crient, des pères fatigués, des éducateurs et des enfants venus d'ailleurs. Il fonctionne parce qu'il n'impose pas le sens, mais le laisse émerger des corps qui l'habitent. Dans une ville qui porte sur ses épaules la lourde mémoire du colonialisme et du commerce triangulaire, Walking on the Moon n'est pas une fuite, mais une réappropriation concrète de l'espace urbain, une action minimale mais tenace qui réécrit la manière dont nous prenons place dans le monde.

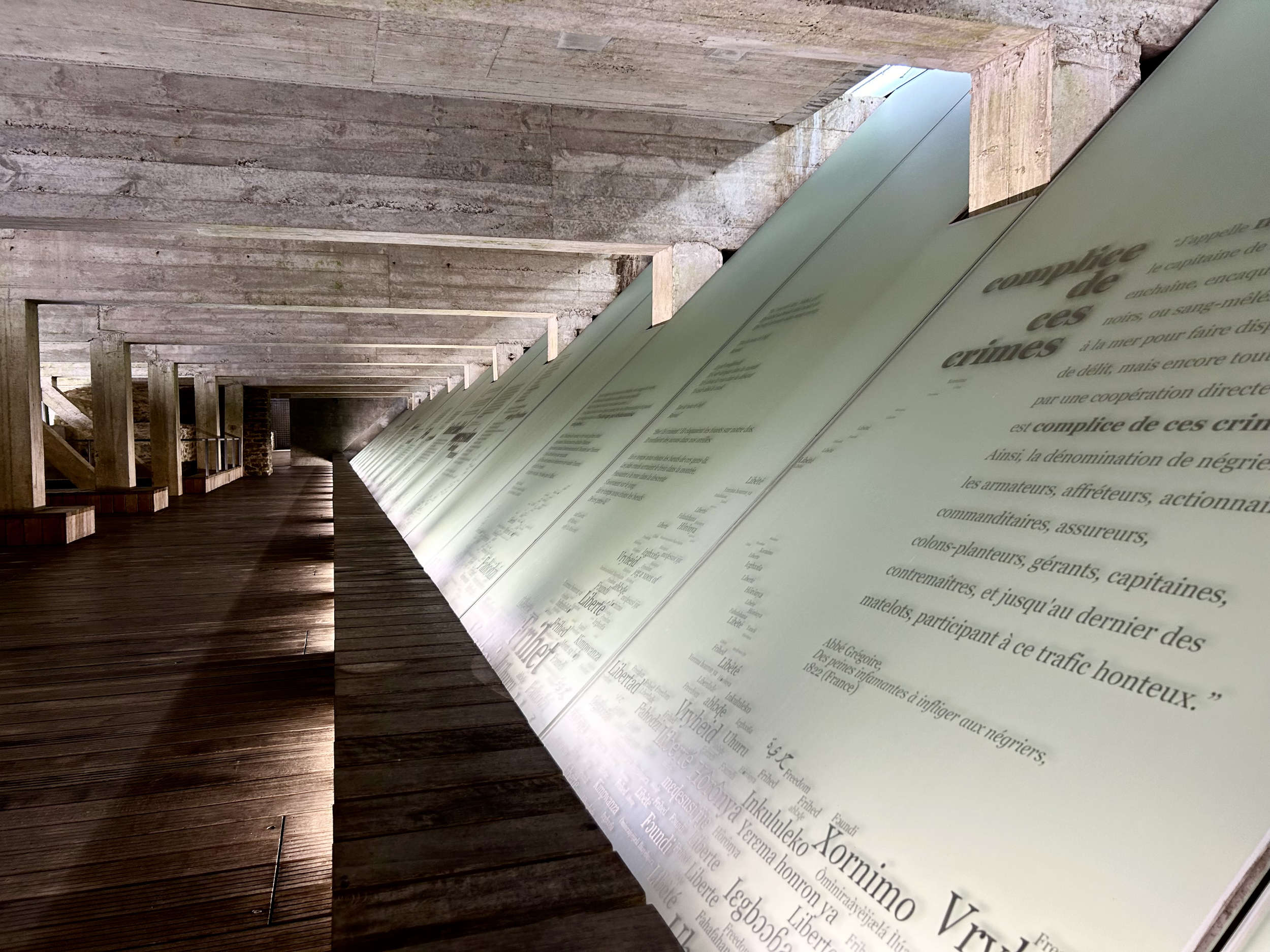

La ligne verte, après s'être étirée entre cours, lunes percées et fanfares silencieuses, mène au confluent de la Loire et de l'Erdre, où l'île s'ouvre comme une cicatrice géographique gravée sur l'eau. Ici, les rues s'élargissent, les sons se font plus rares, les maisons s'inclinent à peine, mais avec une telle constance qu'on dirait un souffle retenu. Tout le quartier, construit sur un sol sablonneux, repose sur des fondations mouvantes, incertaines, affaissées. Des blocs entiers d'époque, aux façades bourgeoises, présentent désormais une déformation visible, une légère torsion qui fatigue l'œil. Pourtant, rien ne s'effondre. Tout reste debout, décalé juste ce qu'il faut pour nous rappeler qu'aucune stabilité n'est donnée pour toujours, et que toute ville, si on la regarde bien, garde dans sa structure le signe de ce qu'elle a traversé. Sur cette ancienne île, autrefois cœur battant du trafic fluvial, se trouvait aussi l'un des nœuds centraux du commerce triangulaire. Nantes était l'un des principaux ports européens de la traite atlantique : de là partaient les navires vers l'Afrique, chargés de marchandises, puis vers les Amériques avec des êtres humains réduits à l'état de marchandises, et enfin vers l'Europe avec du sucre, du café, du coton, et du sang fossilisé sous forme de capital. Une mémoire qui n'a pas été effacée, mais qui, pendant des décennies, est restée murmurée, effleurée, comprimée sous l'architecture élégante du XVIIIe siècle, comme si les lignes parfaites des bâtiments pouvaient contenir, à elles seules, le poids d'une histoire enlevée. Et plus loin, le long du fleuve, quand la ville commence à prendre l'eau et que les pas se fatiguent à peine, le temps se contracte à nouveau. La Loire accompagne, plate et dense, avec ce calme que seuls les grands fleuves savent garder, comme si rien ne pouvait vraiment troubler son cours. Et c'est là, le long du quai de la Fosse, que s'ouvre l'un des espaces les plus intenses de Nantes: le Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage, qui ressemble à un passage souterrain et s'ouvre sous le niveau du sol, dans une fissure entre la ville et son histoire. Mais le mémorial commence plus tôt, en surface, avec des plaques posées sur le trottoir qui, illuminées la nuit, marquent l'approche comme une procession, comme une lente descente vers le cœur de la mémoire.

Nantes, qui fut, on l'a dit, la capitale française de la traite négrière, organisa au XVIIIe siècle 43% des expéditions transatlantiques, et sur ce même quai naviguaient des navires chargés de corps, de noms, d'histoires effacées. Le mémorial expose donc. Il rend visible l'indicible. Commandé par la ville et inauguré en mars 2012, le Mémorial est le plus grand d'Europe. Né d'un concours international remporté par l'artiste polonais Krzysztof Wodiczko et l'architecte argentin Julian Bonder, le projet s'impose comme un geste politique et poétique qui se laisse traverser en silence, au milieu de plaques de verre gravées de dates, d'itinéraires, de noms de navires comme La Liberté et de lois qui ont fait de l'esclavage la norme. Au cœur du Voyage à Nantes, où l'art joue, se moque, interpelle, accueille, l'existence d'un tel espace change la mesure du pas. Il nous rappelle que chaque traversée est aussi un geste de choix : où s'arrêter, où ralentir, où écouter. Et surtout, où contenir. Contenir le poids, le doute, la responsabilité. Tenir.

La rivière, elle, continue de couler. En quittant la berge, lorsque la lumière du mémorial s'estompe sous la terre et que la surface redevient compacte, le paysage change à nouveau. L'asphalte s'étire, les façades se redressent, les fenêtres s'alignent dans une discipline lumineuse et nous entrons dans un autre quartier d'avenues bordées d'arbres et de bâtiments austères. C'est ainsi qu'apparaît le Cours Cambronne, dans toute sa sérénité architecturale : une promenade ordonnée, conçue pour le décorum, pour le repos civilisé, pour le temps sans frottement. Et c'est là, au centre de cet équilibre apparent, que se manifeste un geste dissonant. Sur un socle de marbre, là où l'on s'attendrait à une figure définitive en bronze, se trouve une petite fille immortalisée en train de grimper, ou peut-être de descendre, en équilibre précaire sur le socle. Éloge de la transgression, dit Philippe Ramette, et il ne s'agit pas de provocation. Il s'agit de déplacement. D'un glissement minime mais décisif. D'une déviation mesurée qui suffit à ébranler la grammaire du pouvoir.

Ramette, comme toujours, travaille sur l'écart entre la sculpture et la mise en scène, entre le sérieux et le paradoxe, entre le monument et l'abandon. Ici, l'hommage n'est pas rendu à un homme, à un héros, à une bataille, mais à un geste. Ou plutôt : à une attitude, à l'acte de désobéissance.

Le piédestal devient un espace d'action. La pose devient une question. Il ne s'agit pas de savoir s'il monte ou s'il descend, mais de réaliser que le mouvement est déjà un acte de pensée.

Dans le quartier qui, plus que tout autre à Nantes, détient la noble mémoire de la ville (le quartier du calme, de la pierre uniforme, des symétries tranquilles), Éloge de la transgression introduit une fissure qui nous rappelle que toute norme est une construction, et que toute construction peut être escaladée. Avec grâce, aussi.

Ainsi la ville, après avoir montré ses marges, ses cratères, ses lunes suspendues, ses souvenirs enfoncés dans le sable, arrive au cœur de son élégance bourgeoise et, sans élever la voix, sans rien casser, se laisse surprendre par une jeune fille grimpant sur un piédestal. Elle ne semble pas être là pour prendre sa place, mais pour nous rappeler que même le vide a droit à sa statue, que même la transgression a droit à son espace.

Voyage à Nantes n'est finalement qu'une chorégraphie urbaine qui prend la ville par les épaules et l'invite à danser hors du temps. C'est une cartographie déséquilibrée qui ne pointe pas vers un centre, mais s'ouvre sur les bords, à l'intérieur des fractures, entre les plis sableux qui font basculer les maisons, sans besoin de sens unitaire ou de récits linéaires. Les œuvres traversent l'espace et produisent des questions. Et ces questions sont écrites sur les murs, dans les cours, dans les trampolines, dans les silences, dans les matériaux changeants, dans les lumières qui s'allument à la nuit tombée. Le voyage est un geste urbain parce qu'il modifie notre manière d'être ensemble. Regarder, dévier, marcher sans arriver. C'est un geste collectif parce qu'il redistribue la possibilité de sentir, même pour un temps, que la ville peut être autre chose qu'elle-même : un lieu qui soigne, qui dérange, qui rit, qui se souvient avec précision, qui laisse monter sur le piédestal ceux qui n'ont pas encore eu voix au chapitre.

Et, peut-être, est-ce simplement une façon d'être dans le monde sans prétendre le dominer. Une façon d'habiter la ville sans attendre qu'elle nous reconnaisse. Une façon de rester de gentils égarés, les poches pleines de cartes qui ne mènent nulle part, et le pas qui trébuche dans le verre, dans l'eau, dans la lune. Une façon d'être, ne serait-ce que quelques jours, comme certaines chansons désaccordées qui ne sonnent bien que dans la rue. Et dans cette rue, sans cadre, il se passe quelque chose. Même si on ne peut pas dire quoi. Même si personne ne le demande. Mais on le vit. Et vous n'êtes pas seul.