Les anciens nous copient toujours. Les Étrusques dans l'art contemporain

L'art étrusque, marginalisé par le canon winckelmannien, révèle une tension expressive qui traverse les siècles et réapparaît dans la sculpture moderne et contemporaine : de Giacometti à Marini, de Basaldella à Paladino et Gormley, une ligne continue de formes compactes, de présences verticales et de tensions retenues.

Par Francesca Anita Gigli | 10/12/2025 17:21

Lorsqu'au XVIIIe siècle, Johann Joachim Winckelmann tente de donner une forme globale à l'histoire de l'art antique, il construit une carte dont la Grèce occupe le centre incandescent. Dans les pages de la Geschichte der Kunst des Altertums , l'Histoire de l'art dans l'Antiquité, la sculpture grecque est organisée comme le point culminant d'une évolution qui passe par l'Égypte et le monde italique, jusqu'à ce qu'elle atteigne cette "noble simplicité et cette grandeur tranquille" qui devient la mesure de tout jugement ultérieur. Dans cette définition s'épaissit l'idée d'une beauté qui procède de la mesure, de l'équilibre, de la pureté formelle, capable de traverser même la violence des passions en conservant intacte la dignité du corps représenté. L'art grec est la manifestation d'un état irrémédiable, d'un équilibre entre le climat, la liberté politique et la culture que l'historien de l'art allemand élit comme mesure suprême de la beauté.

Mais dans ce tableau cohérent, il y a une parenthèse concernant l'Étrurie. Entre 1758 et 1759, Winckelmann séjourne à Florence, étudiant les collections des Médicis, les urnes, les bronzes et les gemmes gravées de la collection Stosch, dressant un catalogue des pierres sculptées et notant méticuleusement les inscriptions, les détails iconographiques et les problèmes d'attribution. De cette salle florentine, où l'art étrusque est réduit à quelques objets choisis en fonction du langage des inscriptions, se dessine une image qui l'accompagnera toujours : un art qui évolue sur une crête ambiguë, proche pour certains de l'archaïsme égyptien, pour d'autres du récit en images de la Grèce, capable d'absorber des histoires et des formes helléniques et de les restituer sous une température différente. L'érudit tente de la plier au modèle évolutif qu'il a en tête, un modèle de parabole, avec une phase initiale rude, une pleine maturité, une dernière saison d'imitateurs. Et c'est précisément là que la forme étrusque commence à rompre l'ordre, non pas par une théorie, mais par la force de certaines œuvres qui ne s'arrêtent jamais.

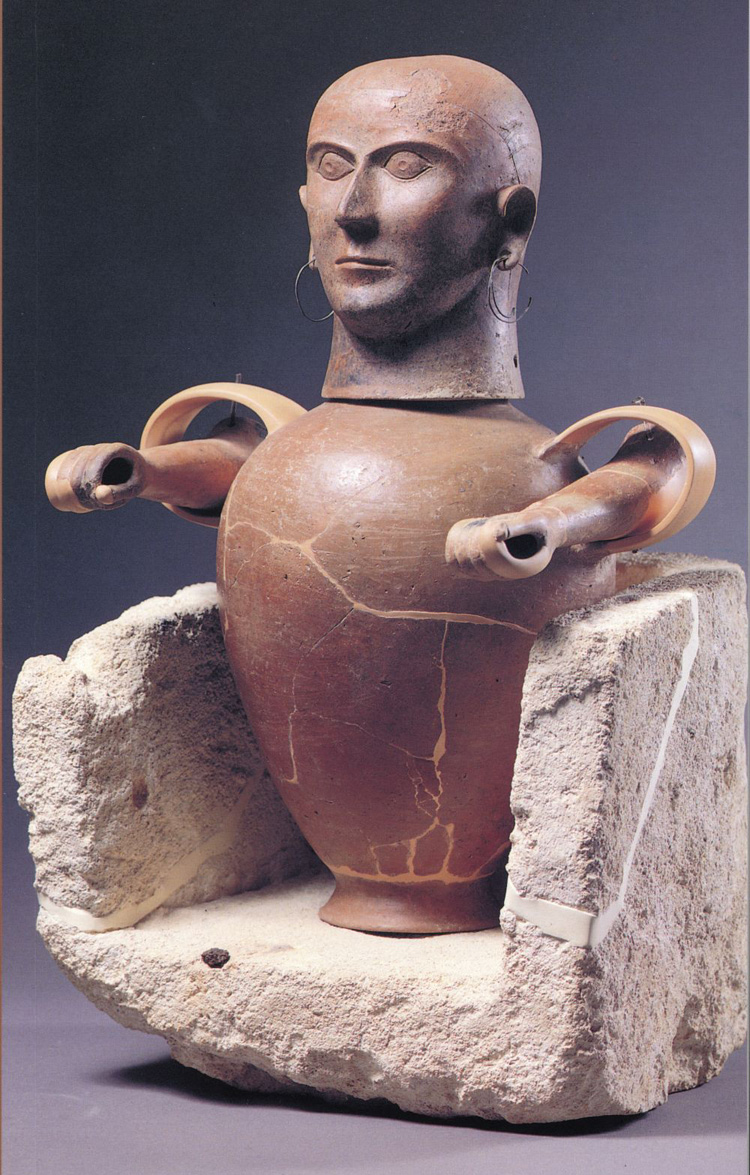

L'Apollon de Veio, conservé à la Villa Giulia, illustre l'intelligence formelle de la civilisation. La figure semble avancer sous l'effet d'une tension qui naît de l'intérieur. Le torse est construit en plans nets, la jambe donnant au pas une direction irrévocable et les épaules modelées comme des volumes vivants. Une présence qui porte le poids de la terre dont elle est issue et qui continue à s'étendre dans l'espace comme un organisme déterminé à se maintenir grâce à sa propre énergie. Dans le Sarcophage des mariés, la forme devient structure relationnelle. Le couple n'apparaît pas comme une paire de figures côte à côte, mais comme une entité unique qui concentre une vision du monde dans le geste du banquet : les yeux allongés qui accueillent, les lèvres fermes qui gardent, les mains qui touchent des objets désormais perdus mais toujours présents dans la mémoire du corps. Les jarres canopes (ces visages placés pour sceller le matériel funéraire) montrent une autre façon de penser le visage humain. Les yeux circulaires, la ligne serrée de la mâchoire, la perpendicularité du nez qui tient tout le volume constituent un répertoire physionomique qui cherche une présence ferme et reconnaissable, capable de s'affirmer tout en restant essentielle. Les peintures de la Tombe Leopardi, avec le banquet et les joueurs qui avancent selon un rythme plutôt que selon une règle, construisent un espace dans lequel la couleur définit la scène avec une vitalité qui surprend encore aujourd'hui. De l'ensemble de ces œuvres se dégage avec une extrême clarté un principe qui bouleverse les anciennes conceptions. L'Étrurie, entre la Toscane, le Latium et l'Ombrie, est un atelier où la forme se construit par la densité, la pression et l'accumulation constante.

C'est dans cette brèche que la question étrusque devient véritablement intéressante pour la modernité : dans l'incapacité du modèle winckelmannien à contenir pleinement un art qui, bien que reconnu comme redevable à la Grèce, conserve sa propre force expressive, un "plus" fait de mélancolie, de cruauté, de superstition et de densité rituelle, qui le pousse hors des sentiers battus du classicisme. L'Étrurie cesse d'être une simple étape entre l'Égypte et la Grèce et se révèle comme un laboratoire autonome de formes, un paysage mental et matériel qui, des siècles plus tard, offrira aux artistes du XXe siècle et aux auteurs contemporains un répertoire de corps compacts, de visages concentrés et de gestes retenus, capables de parler à une autre idée de la modernité.

Dans cette constellation de formes réémergentes, où l'art étrusque retrouve sa propre gravité, la sculpture d'Alberto Giacometti apparaît traversée par une consonance et une fermeté telles qu'elles redonnent le rythme aux intuitions profondes, celles qui travaillent souterrainement, en silence, dans la fibre même de la matière. Un lien qui échappe aux généalogies et procède par tensions, comme si certaines figures lui avaient appris à reconnaître ce point où la présence d'un corps ne dépend que de sa façon unique et rare d'habiter l'espace. Dans ses déambulations dans les salles du Louvre, dans les années qui précèdent la guerre puis dans l'après-guerre, lorsque le musée devient une sorte de banc d'essai pour son regard, Giacometti rencontre à plusieurs reprises les bronzes votifs étrusques de Chiusi, Pérouse, Vulci, des figures de quelques centimètres qui ont la compacité d'un serment. Ces corps, fascinants parce qu'ils sont réduits au minimum nécessaire : un axe vertical, des bras qui adhèrent au buste, une tête contractée en quelques plans, des proportions étirées jusqu'à l'excès, ouvrent une fissure dans le regard du sculpteur qui va bien au-delà des généalogies officielles de la modernité ; ils le rapprochent d'une ancienne façon de concevoir la figure, dans laquelle l'existence coïncide avec le fait même de se tenir debout.

Les figures masculines debout, avec le torse enserré dans un seul volume, les jambes soudées dans une seule descente et la colonne du corps avançant sans équilibre extérieur apparent, condensent cette vision avec une dureté limpide. La sculpture n'offre aucun geste pour diluer le poids du corps, aucune élégance pacificatrice ; elle concentre son identité sur une posture qui semble destinée à durer aussi longtemps que le métal, et c'est précisément pour cela qu'elle frappe le regard. Dans ce choix d'économie, dans ce refus de dissiper l'énergie dans des détails superflus, Giacometti reconnaît une discipline formelle et conceptuelle qui touche son œuvre au point sensible où la figure cesse d'être un volume à modeler pour devenir une décision, un acte qui concerne la manière dont un corps accepte d'occuper l'espace.

Lorsqu'en 1947, il travaille à l'Homme qui marche, cette discipline absorbée dans le silence des salles du musée émerge dans la sculpture avec une netteté accrue. Le pas de l'homme relève ici d'une urgence recueillie, où avancer signifie garantir l'emprise de la figure, déplacer vers l'avant un équilibre déjà précaire, prolonger la possibilité d'être au monde un instant de plus. La surface, écorchée et comprimée, conserve la mémoire du travail des doigts, de la distance et de la proximité continues entre le sculpteur et la matière ; elle ne cherche pas à effacer le processus, elle le retient dans le bronze comme une trace nécessaire. Dans Femmes de Venise, cette logique est encore plus amplifiée : des corps qui semblent émerger d'une accumulation de couches, dépouillés de toute promesse de complétude, réduits à une présence qui se tient sur un point de contact minimal avec le sol et qui, étonnamment, ne cède jamais, ne se laisse jamais renverser.

Les têtes votives étrusques que Giacometti a approchées dans ses années de formation, avec leurs yeux circulaires, leurs fronts saillants, leurs mâchoires comprimées et leurs nez tendus qui traversent le visage verticalement et en deviennent l'axe, travaillent sur la même idée de réduction ardue et féroce. L'idée que le portrait ne sert pas à reconnaître quelqu'un, mais à fixer dans la matière une forme d'existence, la résistance obsessionnelle d'un individu à l'usure du temps et des rituels. Les têtes que l'artiste suisse a modelées entre les années 1940 et 1950 sont nées dans cette même zone de friction ; la physionomie se contracte, la ressemblance s'estompe, les yeux deviennent des creux dans lesquels s'accumule la pression d'une vie inachevée qui ne trouve pas la paix.

Les petites figures que Giacometti modèle en série, pour les consommer et les amincir jusqu'à les faire disparaître, répètent à un autre niveau la leçon des bronzes étrusques. La figure naît grande et se réduit peu à peu, elle se charge de tension au fur et à mesure que la matière diminue ; chaque soustraction devient un acte de confiance dans la possibilité de résistance du corps, même dans cette forme appauvrie, contrainte, presque osseuse. La surface enregistre non seulement et banalement le geste mais son arrêt, le moment où la main décide de s'arrêter, de confier au petit la responsabilité de parler au nom de l'ensemble. Dans ce jeu sévère entre érosion et permanence, on peut reconnaître une réflexion qui concerne à la fois l'histoire de l'art et la condition humaine de ce siècle très court qu'a été le XXe siècle.

Les statuettes votives, destinées au rituel et à l'offrande, possèdent une gravité qui n'a pas besoin de dimensions monumentales, car elle repose sur la cohérence avec laquelle elles accomplissent leur tâche : se tenir debout, témoigner, maintenir ouverte une relation entre le corps et l'invisible. Les figures de Giacometti se tiennent au même point de friction, à cette marge où le corps s'est déjà consumé et s'obstine à ne pas tomber, à ne pas se dissoudre complètement. Elles ne cherchent pas la consolation, elles ne cherchent pas la beauté, elles cherchent un moyen de durer. Et dans cette durée qui a la qualité physique d'une blessure maintenue, l'héritage étrusque cesse d'être un chapitre de l'histoire ancienne et devient une voix qui continue à travailler dans notre idée de la figure, juste en dessous du seuil des mots.

Dans ce parcours qui relie l'Étrurie au XXe siècle, la figure d'Arturo Martini s'impose aussi avec une force qui maintient le rythme exact des choses nécessaires, celles qui ne cherchent pas leur place mais la prennent avec grâce. L'épisode rappelé par Dario Fo, cette exclamation convaincue, ironique et presque blessée "les anciens nous copient toujours", ouvre une brèche dans l'imaginaire commun. C'est la reconnaissance d'une continuité qui échappe aux chronologies et qui traverse les artistes comme un frisson d'appartenance.

Martini appartient à cette généalogie qui reconnaît à l'Étrurie un répertoire de solutions inachevées, une méthode d'approche du monde par la forme, et son enseignement rayonne directement vers Marini, Leoncillo, jusqu'à la sculpture italienne des années 1950.

Sur un axe parallèle, plus net et en même temps plus recueilli, Marino Marini entre en Etrurie comme on entre dans une pièce que l'on connaît déjà très bien, une pièce sans ornementation superflue. Les chevaux archaïques de Volterra, de Chiusi et d'Arezzo lui parlent par leur sévérité ; ce sont des têtes triangulaires qui fendent l'espace, des cous qui gardent l'agitation comme un secret entre l'artiste et la matière.

Marini perçoit dans ces figures une discipline qui coïncide avec sa façon de concevoir la sculpture. C'est ainsi que naissent des œuvres telles que Cavaliere, Piccolo Cavaliere, Miracolo. Des organismes uniques composés d'un homme et d'un cheval, une créature compacte qui n'affirme rien d'autre qu'une solide cohabitation, une volonté d'emprise qui appartient plus à la matière qu'à la scène.

Plus loin de cette tension musculaire et pourtant dans la même lumière, Massimo Campigli compose un univers de figures féminines qui semblent provenir d'un sanctuaire intérieur, un lieu où la frontalité est chargée d'autorité et où le visage devient architecture. Ses corps, construits selon une géométrie claire qui ne permet pas la dispersion, rappellent les jarres canopes et les terres cuites votives. Ses femmes habitent un temps qui ne se mesure pas, un temps qui avance par lentes stratifications, un espace où la figure résiste au désordre par le calme de son axe.

Mais encore, chez Mirko Basaldella, la matière s'enchevêtre et s'enflamme. Il plonge ses mains dans le bronze comme s'il travaillait la terre brûlée d'une nécropole. Toutes ses figures émergent par des fissures, des entailles, des accumulations ; les visages avancent sous la forme de masques votifs encore imprégnés de cendres et les corps conservent l'écho d'une généalogie perdue, un échafaudage caché qui guide la forme sans la dominer. Ses œuvres des années 1950 restituent un mouvement karstique à travers une concentration de volume qui avance par compressions, épaississements, pressions continues qui montent de l'intérieur et se déversent dans les saillies du visage et les plis du torse. La tension traverse toute la verticalité de la figure, sans aucun répit.

Dans sa Chimère de 1953, la continuité avec l'art étrusque, on pense à la Chimère d'Arezzo, est évidente dès le premier et fugitif regard : le bronze ne cède ni à la fluidité de la ligne ni à la séduction du détail, mais se dispose silencieusement comme un organisme serré et compact, à la limite de la combustion. La figure avance selon un front décisif, le buste concentre son énergie dans un relief qui semble pousser vers l'extérieur sans jamais franchir le seuil de la fracture, et chaque surface conserve une agitation du geste, une vibration qui rappelle certaines présences des nécropoles étrusques, des figures que le temps a raidies sans leur ôter leur voix. Basaldella vit la matière comme un territoire à fouiller : en témoignent ces têtes qui avancent selon des fronts saillants, semblables à des masques rongés par le temps, et ces corps qui conservent une gravité capable de rappeler certains bronzes étrusques, des êtres suspendus entre humanité et rituel, dotés d'un poids qui n'appartient pas à la masse mais à l'intensité. Ses œuvres ne recherchent pas la pureté des formes, elles restent fidèles à une loi qui préfère la densité, la concentration, la pression qui monte du cœur de la sculpture et la console contre l'émiettement du présent.

Plus tard, dans les années 2000, Mimmo Paladino revient lui aussi se confronter ouvertement à l'héritage étrusque, le traduisant en un langage à réactiver. Dans les œuvres de la série étrusque, la référence à l'ancien ne passe pas par la citation directe. Le dialogue avec l'histoire de la sculpture italienne en étrusque est explicite . Hommage à Marino Marini. Paladino relit ici la leçon du maître toscan en retrouvant la frontalité sévère des bronzes archaïques, la compacité des chevaux et cette même pression qui retient le corps avant le mouvement. La figure proposée ne cite pas Marini de manière prévisible, mais va dans le même sens, où l'archaïque est une grammaire qui continue à produire du sens.

Dans ces œuvres, la surface fonctionne exactement comme une archive ou, mieux encore, comme un dépôt de temps. Les plans conservent des traces de gravure, d'opacité, des zones d'ombre et de silence.

Et ce courant, qui traverse les siècles sans jamais perdre de son intensité, nous parvient avec une étonnante lucidité. Antony Gormley, avec ses corps silhouettes épaissies par une ferme gravité et ses constellations de postures qui transforment le vide en matière, s'inscrit dans cette même lignée. Sa sculpture naît de la discipline de se mesurer au fer, de limer son corps jusqu'à ce qu'il soit vide, de le remettre au monde comme une structure élémentaire. Dans Case for an Angel I de 1989, la figure a quelque chose de la solennité archaïque des bronzes de Volterra et d'Arezzo. Dans Field, des milliers de figures en terre cuite reviennent dire ce que les figures canopes de Chiusi avaient déjà pressenti : l'identité qui vit dans la posture, dans la masse compacte des présences.

C'est dans cette vaste constellation, où l'ancien se mêle au fer contemporain sans jamais devenir une citation, que l'Étrurie cesse d'être un chapitre annexe de l'histoire et s'impose comme une méthode. Une discipline qui concerne la manière dont la figure accepte d'apparaître, la manière dont elle se livre au monde sans garanties, la manière dont elle retient sa propre fragilité sans en faire un ornement.