L'œuvre du dernier Monet : méconnu, mais peintre d'une grande puissance visionnaire

Peu de gens connaissent les œuvres extrêmes de la carrière de Claude Monet : presque aveugle, il voyait les couleurs d'une manière altérée. Mais cette perception altérée est à l'origine d'œuvres d'une grande puissance visionnaire, qui ont également eu un impact sur l'expressionnisme abstrait américain des années 1950. Une phase s'est ouverte avec les Nymphéas du musée de l'Orangerie et s'est achevée avec plusieurs œuvres conservées au musée Marmottan Monet à Paris.

Par Federico Giannini, Ilaria Baratta | 17/08/2025 16:38

De l'ensemble de l'œuvre de Claude Monet (Paris, 1840 - Giverny, 1926), la majorité du public, qui fréquente peut-être aussi les expositions sur l'impressionnisme, a tendance à connaître surtout les œuvres des années 1870 et 1880, celles qui, plus que d'autres, ont contribué à définir la poétique de Monet lui-même et de l'impressionnisme dans son ensemble. Ses premières œuvres sont également bien connues, celles qui se rapprochent le plus de l'art réaliste, ainsi que ses expériences avec la lumière dans les années 90 (celles, pour être clair, de la cathédrale de Rouen), tout comme ses Nymphéas, également célèbres dans les années 90 et au début du vingtième siècle. Le dernier Monet , en revanche, est un sujet souvent négligé, même si le goût du public n'y est certainement pas pour rien : les expositions sur les impressionnistes n'ont guère approfondi le crépuscule de la longue carrière de Monet avec l'attention qu'il mérite, et ce n'est que récemment que cette partie de sa production a été mise sous la loupe. Cette négligence est probablement due à une méconnaissance de la maladie oculaire qui l'avait frappé en 1912 et qui ne lui permettait plus de percevoir les couleurs comme auparavant.

Devenu presque aveugle, il subit en 1923, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, une opération qui ne lui permet cependant pas de retrouver la vision des couleurs qui lui avait permis de peindre les chefs-d'œuvre fondateurs de l'impressionnisme : sa vue est gravement altérée, sa perception des couleurs profondément modifiée, et Monet lui-même dit souffrir. Il ne s'arrête pas pour autant de travailler : Monet continue à peindre presque jusqu'aux derniers jours de sa vie. Les sujets sont ceux qui lui sont chers : son jardin de Giverny, le pont japonais, les nymphéas. Mais sa production a connu un changement brutal au cours des dix dernières années de sa vie.

C'est à partir de 1890 que Monet, passionné de botanique et de jardinage, modèle son jardin de Giverny et en fait une source d'inspiration inépuisable, à tel point qu'entre 1900 et 1926, près des trois quarts de sa vaste production, soit quelque quatre cent cinquante toiles, sont consacrés à des vues de son jardin et des fameux nymphéas. Les nénuphars, "paysages d'eau" comme il les appelle, deviennent pour lui une véritable obsession, de son propre aveu. Dès 1890, Monet avoue à son ami Geffroy : "J'ai encore photographié des choses impossibles à faire : de l'eau avec de l'herbe qui se balance au fond... c'est admirable à voir, mais vouloir le faire, c'est de la folie". Des années plus tard, en 1907, il réitère : "Ces paysages d'eau et de reflets sont devenus une obsession. Ils sont au-dessus de mes forces de vieillard, et pourtant je veux pouvoir rendre ce que je ressens. Je les ai détruits... et je les recommence. Et j'espère que de tant d'efforts sortira quelque chose". Un dévouement viscéral à son projet artistique.

Sa perte progressive de la vue a été le facteur déterminant de la transformation que ses paysages allaient subir au cours des dernières années de sa vie. L'altération de la perception des couleurs conduit Monet à une utilisation plus intuitive et moins descriptive de la couleur: l'artiste a recours à l'expédient consistant à disposer les couleurs en tubes sur la palette dans un ordre strict afin d'éviter une vision moins claire des différentes nuances. À ce stade, écrit l'érudite Emmanuelle Amiot-Saulnier, "ses coups de pinceau deviennent plus évidents et semblent vibrer au rythme des sensations lumineuses, plutôt que de restituer fidèlement la perception optique". Ironiquement, cette condition de quasi-cécité lui a permis de "développer une capacité à vibrer au rythme de la lumière et à l'unisson du monde", transformant son défaut en sublimation artistique, au point d'incarner "l'image de l'homme qui voit et perçoit pour la première fois".

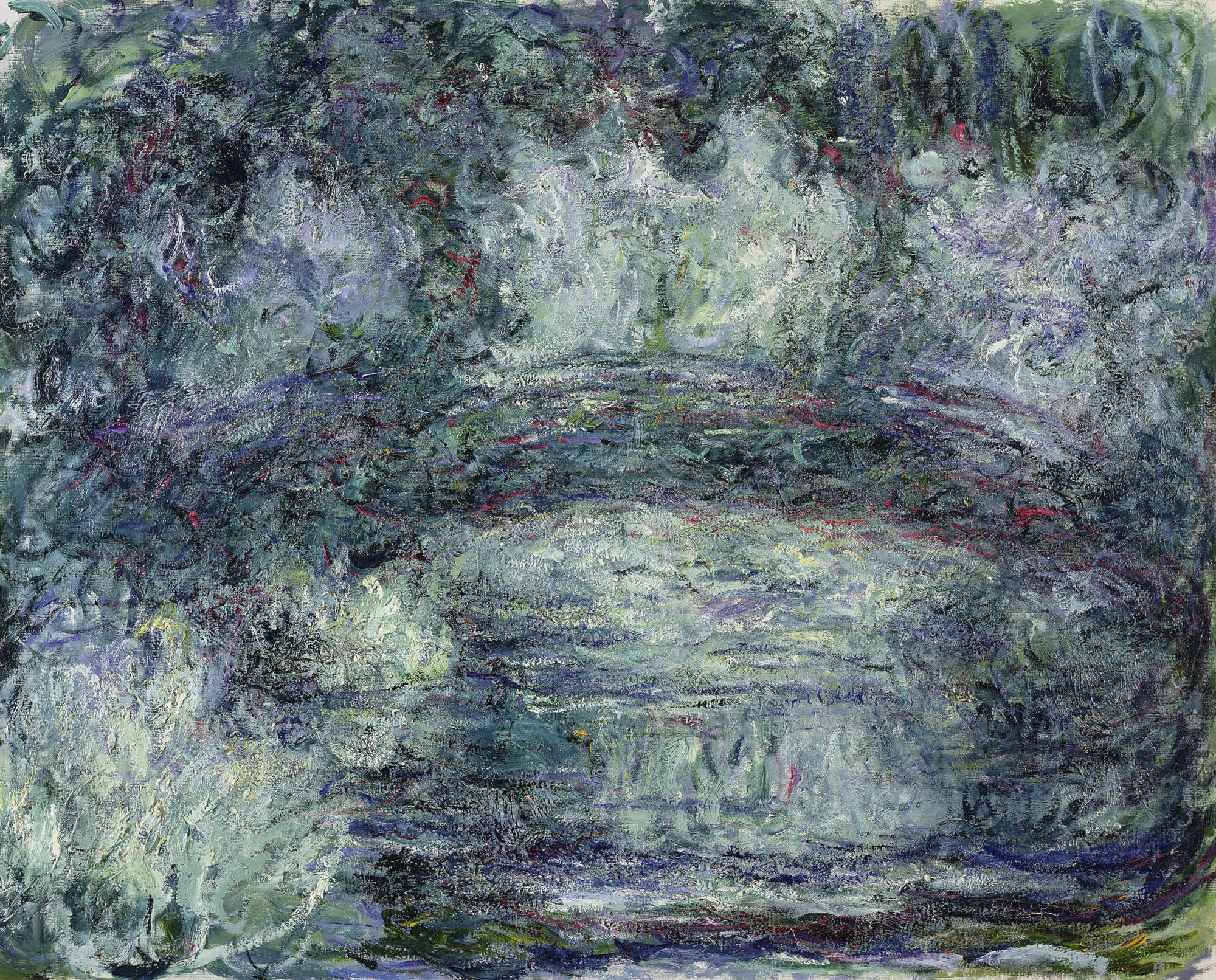

Les signes de cette quête sont déjà visibles dans la série monumentale des Nymphéas destinée à l'Orangerie de Paris. Commencées en 1914 et offertes à l'État français en 1918 pour célébrer la victoire des Alliés, ces œuvres ont été conçues pour être exposées dans un environnement qui enveloppe le spectateur. Cette installation circulaire, dont le rêve remonte à 1898, visait à créer l'illusion d'un ensemble sans fin ni commencement. L'artiste se dote à Giverny d'un vaste atelier de deux cent soixante-six mètres carrés, éclairé par une fenêtre zénithale, qui ressemble à une structure industrielle et lui permet de travailler sur des toiles gigantesques avec des chevalets mobiles. Ce choix du format monumental, où le paysage autour du bassin disparaît progressivement pour laisser place aux seuls nénuphars, pousse les toiles vers une forme d'abstraction. Dans les Nymphéas, il n'y a plus ni terre ni ciel : l'attention se répand et se déverse partout, libérant le peintre de la perspective, à la recherche d'une fluidité nouvelle, à la limite de l'abstraction. Cependant, outre les Nymphéas, d'autres séries de la dernière période de Monet révèlent, peut-être de manière encore plus marquée, cette tendance à l'abstraction. Les Saules pleureurs, exécutés entre 1918 et 1919, reflètent le profond chagrin de Monet face aux pertes personnelles et à la guerre. Dans ces œuvres, l'eau, le ciel, les nuages et les fleurs disparaissent souvent pour laisser place au tronc solitaire et au mouvement ondulatoire des branches. Le clair-obscur prononcé et les coups de pinceau vibrants donnent lieu à un rendu profondément expressif, où le geste et la couleur acquièrent une autonomie de plus en plus grande, s'éloignant de la représentation réaliste.

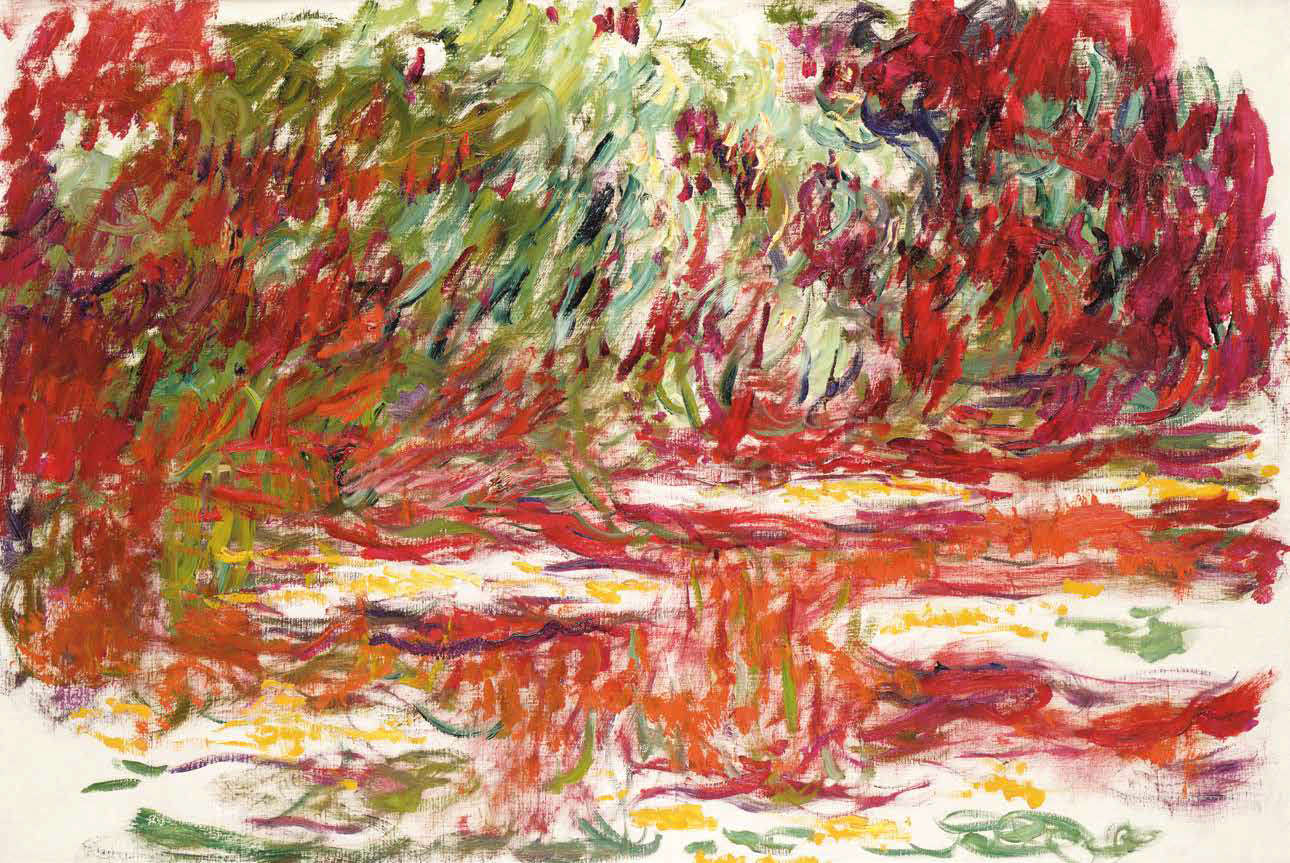

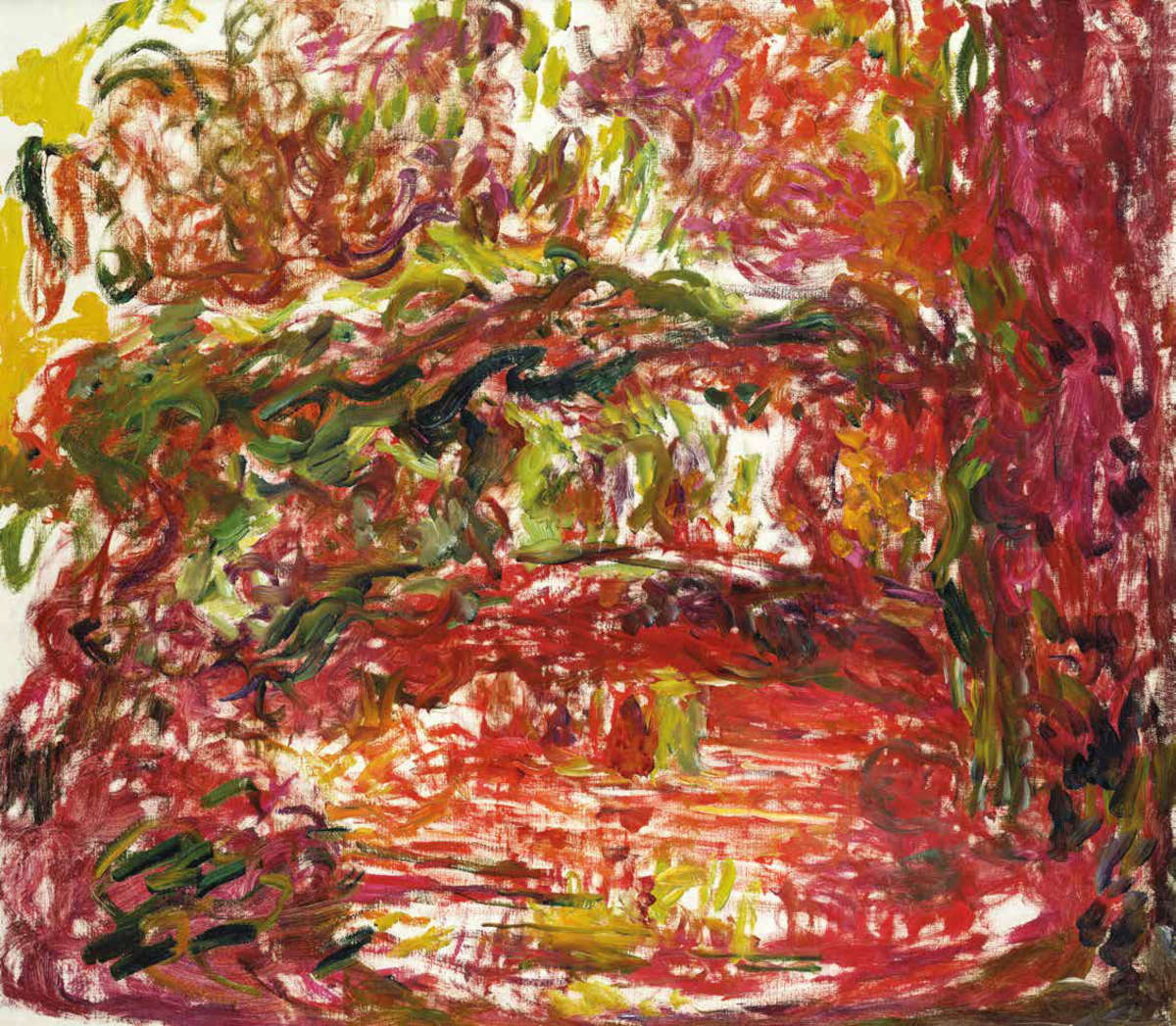

La série des Ponts japonais, bien qu'elle reflète l'admiration de Monet pour des maîtres tels que Hokusai et Hiroshige, se distingue également par sa tendance à l'abstraction. Dans des œuvres comme le Pont japonais, datant des années 1918-1919, la végétation dense et les petites touches de couleur créent un tourbillon qui dissout la structure du pont. La lumière, perçue par l'œil malade de l'artiste, filtre à travers des "fenêtres lumineuses", comme les appelle Géraldine Lefebvre, qui mêlent les blancs et les jaunes aux verts et aux bleus, transformant le petit pont en une image qui se dissout presque dans la "végétation extraordinairement dense". Dans certaines des dernières toiles de cette série, en particulier les plus tardives, Monet joue avec le blanc non couvert de la toile, et l'utilisation de rouges intenses est une indication de la progression de la cataracte et de l'altération de la vision. Cependant, ces toiles comptent parmi les plus visionnaires de Monet, que l'artiste l'ait voulu ou non (la seconde hypothèse étant la plus probable). Le fait est qu'il n'a pas été immédiatement compris : en 1923, le marchand Joseph Durand-Ruel, observant ces dernières œuvres, note que Monet "ne voyait plus rien et ne se rendait plus compte des couleurs".

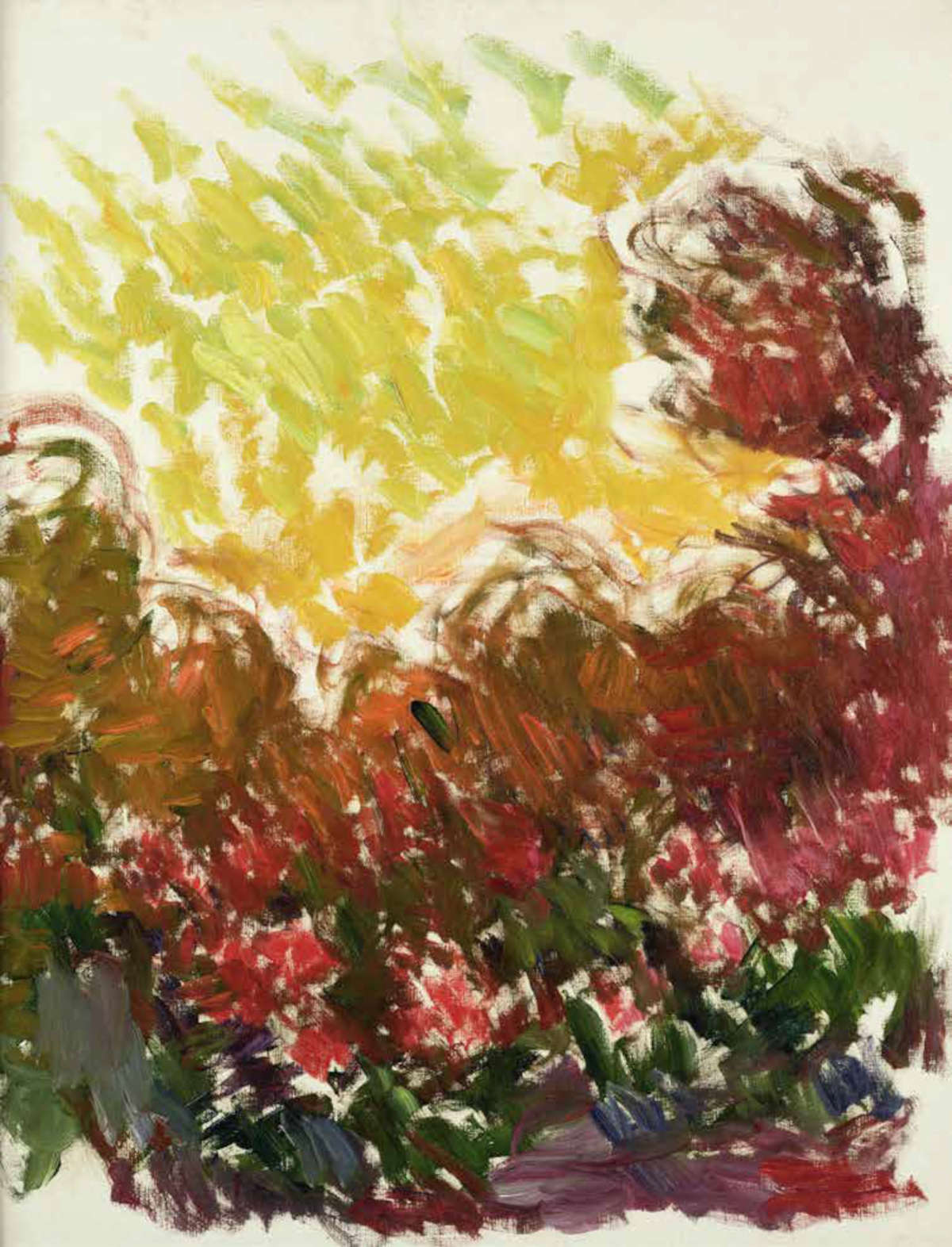

Certaines œuvres d'une puissance extraordinaire, comme l'Avenue des roses et le Jardin de Giverny, qui datent du début des années 1920, témoignent d'une autre évolution. Dans l'Avenue des roses, les arcs en fer de la pergola et la végétation remplissent complètement l'espace, les rouges et les verts prédominent, les coups de pinceau se superposent à d'épaisses couches d'empâtement qui créent une image complètement désorientée, qui n 'a presque aucun rapport avec la réalité, sauf dans les éléments qui suggèrent la structure des objets que Monet peint. Nous avons quitté l'observation pour entrer définitivement dans la vision du peintre, nous voyons les choses comme Monet les a vues, avec ses yeux malades. Dans le Jardin de Giverny, Monet va même jusqu'à éliminer les détails réalistes qui étaient encore présents dans ses tableaux précédents, ne conservant, écrit Lefebvre, que "de grandes masses de couleur : les verts, les rouges et les jaunes deviennent les signes d'une nature luxuriante". Ce sont des œuvres presque entièrement gestuelles, des œuvres qui ont presque complètement perdu tout lien avec la réalité, des œuvres qui atteignent uneabstraction lyrique sans précédent. Ces œuvres, que Monet considérait comme si personnelles qu'il ne les a jamais exposées de son vivant, révèlent le côté le plus intime de son travail et ont été une source d'inspiration fondamentale pour l'art du XXe siècle.

Plusieurs de ces œuvres se trouvent aujourd'hui au musée Marmottan-Monet et ont été exposées en grand nombre à Padoue, dans la grande exposition sur Claude Monet en 2024, sous la direction de Sylvie Carlier et Marianne Mathieu. a rappelé que ses tableaux anticipaient l'expressionnisme abstrait américain des années 1950, thèse qui a été largement soutenue lors de l'exposition organisée en 2018 au musée de l'Orangerie à Paris(Nymphéas. L'abstraction américaine et le dernier Monet, sous le commissariat de Cécile Debray). En préambule, il convient de noter que l'accueil initial de ces œuvres a souvent été critique. Lorsque les Nymphéas de l'Orangerie, qui ne sont même pas les œuvres les plus extrêmes de Monet à cet égard, sont inaugurés en 1927, ils apparaissent en retrait dans une époque qui privilégie le retour à l'ordre d' une part, et la poursuite des recherches sur les abstractions géométriques d'autre part. De nombreux critiques les rejettent. Même, en 1939, Lionello Venturi écrit que les"Nymphéas de l'Orangerie" sont "sa plus grave erreur artistique". Presque personne ne pouvait apprécier ces tableaux, écrit l'historienne de l'art Laurence Bertand Dorléac, "avant 1945, sans craindre la primauté de la sensation sur la précision du sujet, qui n'est plus un objet particulier, mais son atmosphère, composée d'une myriade de signes en mouvement, une étrange dynamique de la vie au ralenti, une machine à rêver...". En d'autres termes, Monet a échappé aux errements de l'entre-deux-guerres et au "retour à l'ordre" national en France. Ses œuvres plus abstraites connurent cependant un succès posthume: "elles furent redécouvertes après la Seconde Guerre mondiale [...]. En 1914, le désir obsessionnel de "construire" et de "représenter" est égal à l'angoisse de voir tout s'effondrer, se dissoudre et se détruire dans le chaos de l'histoire. L'art qui s'approche de ce danger bien réel ne peut qu'être condamné. À partir de 1945, les artistes eux-mêmes ont répondu à cette longue tendance noire en replaçant le geste, le corps, le hasard, l'informel, la matière, la tache, la poésie, l'imperfection, la fragilité, la subjectivité et l'expérience physique de l'art au centre de leurs opérations, comme autant de signes de libération. Dans ce nouveau contexte, tout ce qui déplaisait tant à Monet pouvait être correctement valorisé dans le cadre de la liberté d'une œuvre réalisée sans instructions".

Ce n'est donc que dans les années 1950 que ces œuvres ont été considérées comme des chefs-d'œuvre. Clement Greenberg, se référant aux Nymphéas (dans lesquels il reconnaît une œuvre charnière du XXe siècle), décrit en 1957 les œuvres tardives de Monet comme "un aboutissement de l'art révolutionnaire", notant que Monet peut être considéré comme "un 'expérimentateur' aussi audacieux que Cézanne". Son "œil, obsédé par une forme d'exactitude absolument naïve, a finalement réagi en exigeant des textures de couleur qui ne pouvaient être maîtrisées sur la toile qu'en invoquant les lois autonomes de la matière. En d'autres termes, la nature a servi de tremplin à un art presque abstrait". Les œuvres tardives de Monet ne sont donc pas seulement le testament d'un maître de l'impressionnisme, mais aussi le prélude à de nouvelles formes d'art. Par l'intensité de sa vision, son audace technique et sa recherche de la sensation pure, Monet a jeté les bases d'un langage pictural qui, bien qu'enraciné dans la nature, transcende la représentation pour s'approcher d'une abstraction lyrique qui, d'une certaine manière, conditionnera, bien que silencieusement, le cours de l'art moderne.

Le véritable "réveil" de l'intérêt pour le dernier Monet s'est produit principalement grâce à un regard extérieur, celui des artistes et des critiques américains. La réouverture des salles de l'Orangerie en 1952, après les dégâts subis lors de la libération de Paris, est un moment crucial. André Masson, de retour de New York, qualifie l'Orangerie de "chapelle Sixtine de l'impressionnisme", suscitant l'intérêt des expressionnistes abstraits. Paul Facchetti, organisateur de la première exposition de Pollock à Paris en 1952, témoigne que l'Orangerie est devenue une sorte de lieu de pèlerinage pour les artistes américains.

C'est dans ce contexte que des personnalités comme Alfred H. Barr Jr, directeur du Museum of Modern Art (MoMA) de New York, ont commencé à voir en Monet un pont entre le naturalisme du début de l'impressionnisme et l'abstraction contemporaine. En 1955, le MoMA acquiert un grand panneau des Nymphéas, un choix important que Barr justifie en notant que l'œuvre répond au "regain d'intérêt des jeunes peintres d'ici et d'ailleurs pour les œuvres tardives de l'artiste". Les critiques américains, en particulier Clement Greenberg, d'abord sceptiques à l'égard des œuvres tardives de Monet en raison de leur manque de structure tridimensionnelle et de leur tendance à réduire la peinture à une simple texture de couleur, ont rapidement revu leur position. L'émergence de l'expressionnisme abstrait, avec des artistes tels que Jackson Pollock, Clyfford Still, Mark Rothko et Barnett Newman, a permis l'émergence d'un nouveau cadre interprétatif autour des œuvres de Monet. Ces artistes, dont les œuvres n'ont ni début, ni milieu, ni fin, partagent avec Monet l'idée d'une surface picturale étendue et non hiérarchisée. Greenberg lui-même reconnaissait en 1955 le "paradoxe" selon lequel un art tel que celui du dernier Monet, "qui en son temps satisfaisait un goût banal et faisait encore frémir la plupart des avant-gardistes, se trouve soudain mis en valeur et considéré à certains égards comme plus avancé que le cubisme". Des artistes tels que Sam Francis, Joan Mitchell et Philip Guston étaient considérés comme les héritiers de Monet et, bien que Guston ait nié toute influence directe, on leur reconnaissait une sensibilité visuelle qui les reliait inévitablement aux Nymphéas. Sam Francis, entre autres, a avoué que les œuvres de Giverny du dernier Monet lui avaient laissé une impression durable : "Elles étaient merveilleuses, parce qu'elles étaient si libres, presque comme les peintures d'un aveugle". Une sensibilité que n'a pas reniée Ellsworth Kelly, qui a ouvertement déclaré avoir reçu une telle "influence" de Monet qu'il lui a inspiré "l'idée de pouvoir faire une peinture avec une seule couleur". Kelly était attiré par l'idée de "peindre la taille des murs".

L'impact du regretté Monet s'est évidemment fait sentir de ce côté-ci de l'océan Atlantique, et notamment en Italie, où ses recherches ont été le point de départ du travail de plusieurs artistes italiens dans les années 1950. La référence à Monet a réuni des artistes aux parcours différents : certains sont venus de l'abstraction la plus rigoureuse, d'autres de la frontière entre figuratif et abstrait, d'autres encore d'expériences informelles ou autonomes. Fabrizio D'Amico, dans un de ses essais, a reconnu chez plusieurs artistes italiens liés à la recherche sur le mouvement informel les suggestions dérivées de Monet : des artistes comme Ennio Morlotti, Marco Gastini, Antonio Corpora, Renato Birolli, Pompilio Mandelli, Tancredi, jusqu'aux années 1980 et 1990 avec des artistes comme Mario Schifano (qui a d'ailleurs repris directement les Nymphéas) et Davide Benati. Dans cet entrelacement d'expériences et de sensibilités, l'héritage de Monet s'est révélé être une source d'inspiration inépuisable, capable de traverser les générations et les différents langages.

Monet lui-même, comme on l'a dit, ne se considérait pas comme un artiste abstrait ; sa recherche a toujours été ancrée dans la transcription des impressions de la nature, même si cela l'a conduit, dans ses dernières années, compte tenu de ses problèmes physiques, à la fantasmagorie visionnaire qui anime ses œuvres tardives. Des œuvres qui préfigurent les expériences de l'art moderne, avec un tableau qui n'est pas seulement l'apogée de ses recherches impressionnistes, mais qui agit en fait comme un catalyseur pour les avant-gardes du futur, capable de devenir une source d'inspiration des décennies plus tard, comme l'héritage d'un artiste qui, tout en restant fidèle à la nature, a repoussé les limites de la peinture jusqu'à toucher à la beauté de l'informe et de la sensation pure.