La Chimère d'Arezzo : histoire du plus important et du plus célèbre bronze étrusque

La Chimère d'Arezzo, trouvée en 1553, a été reconnue comme le bronze étrusque le plus important de tous les temps. C'est une œuvre qui transmet beaucoup d'informations sur la civilisation étrusque. De la découverte à l'importance, l'histoire d'une des œuvres les plus célèbres de l'Antiquité.

Par Federico Giannini, Ilaria Baratta | 08/10/2025 12:35

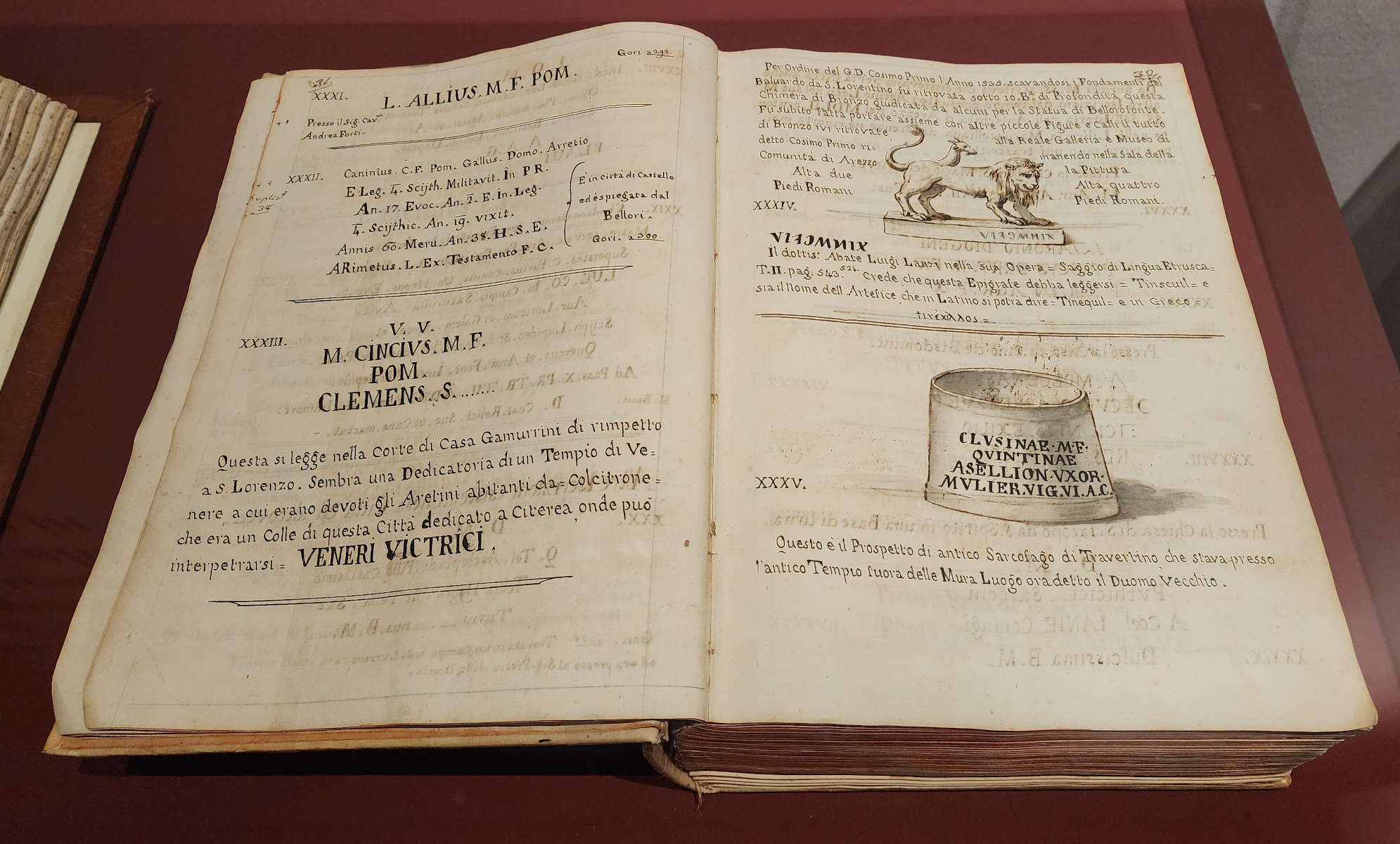

On ne peut qu'imaginer l'étonnement des habitants d'Arezzo, en ce 15 novembre 1553, à l'annonce de la découverte du splendide bronze étrusque que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Chimère d'Arezzo. L'étonnement des ouvriers qui travaillaient à l'endroit où le bronze a été trouvé a dû être encore plus grand : une excavation près des murs, près de la Porta di San Lorentino, pendant la construction d'un nouveau rempart ordonné par le duc Cosimo I de' Medici. La Chimère a été trouvée à une profondeur de cinq mètres, parmi un groupe de bronzes votifs enterrés là depuis des siècles : des animaux et des figures humaines d'une vingtaine de centimètres de hauteur, tandis que la Chimère atteint presque un mètre. Un peu comme ce qui s'est passé il y a quelques années seulement, en 2022, lors de la découverte des bronzes de San Casciano, une autre des découvertes les plus sensationnelles de l'histoire de l'art étrusque. Cinq siècles d'écart, mais l'étonnement face à la découverte d'un objet aussi insolite et inattendu est toujours le même.

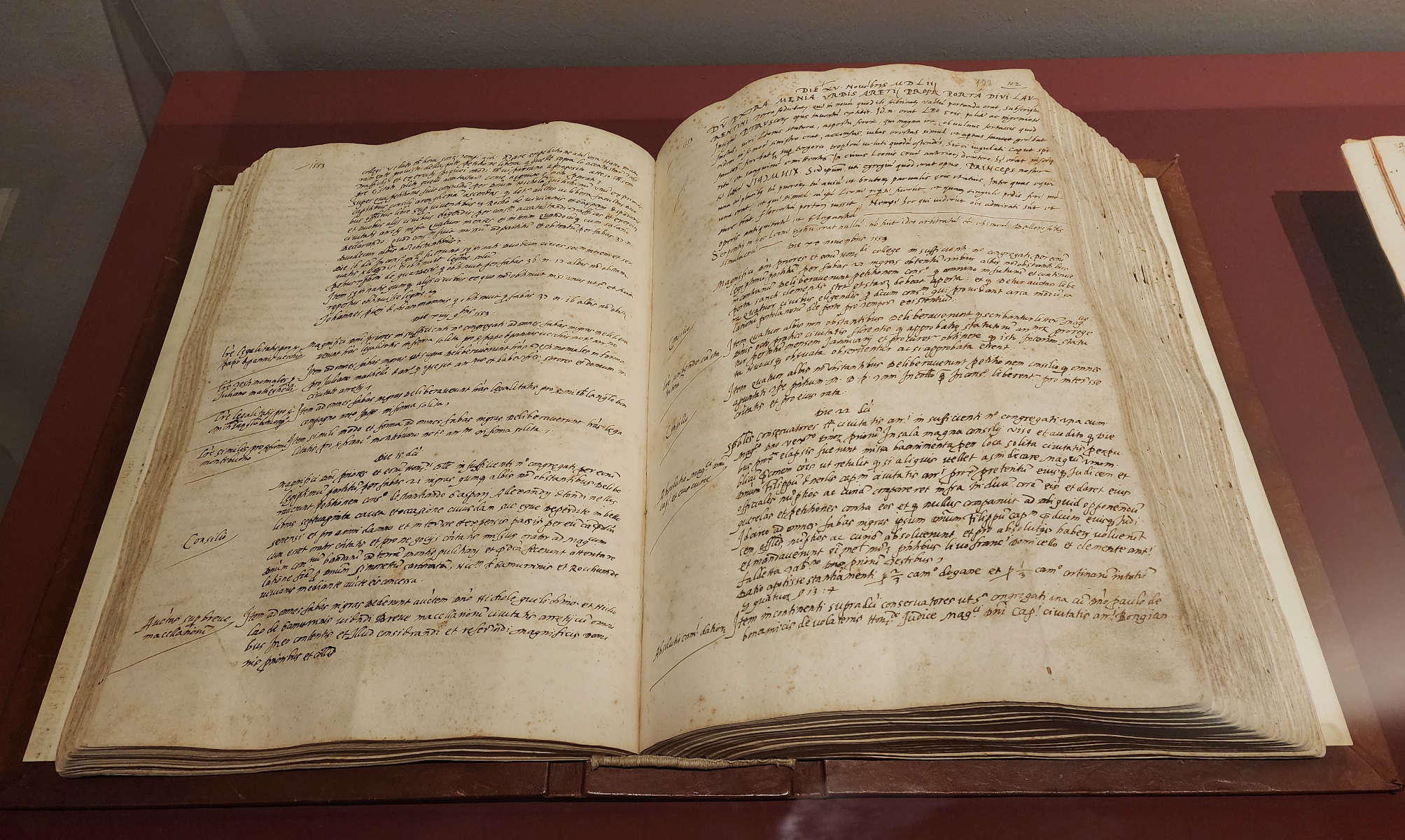

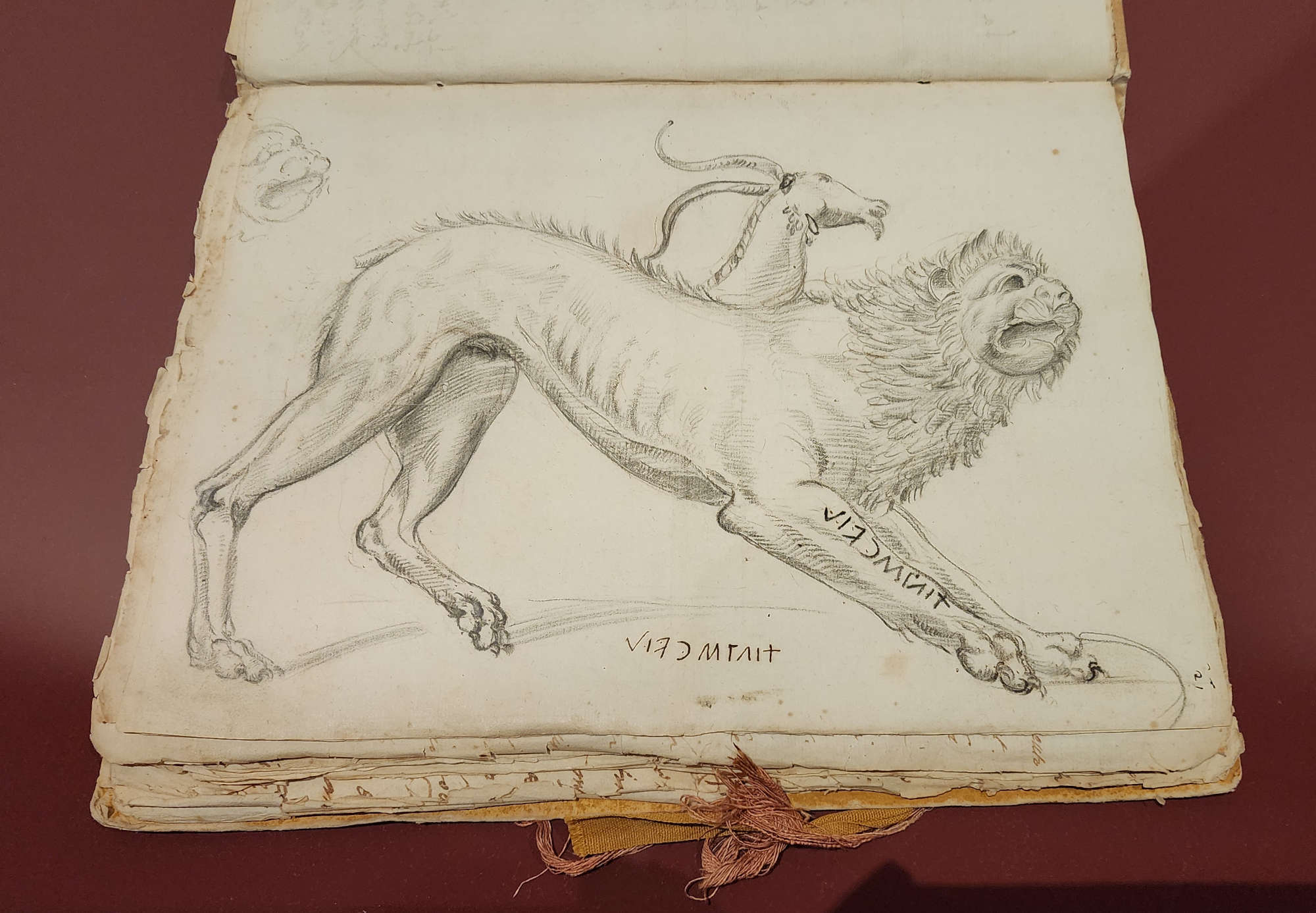

La découverte de la Chimère d'Arezzo, que l'étruscologue Vincenzo Bellelli a qualifiée de "bronze étrusque de loin le plus important de tous les temps", est consignée dans les Actes et Délibérations du parti des prieurs et du conseil général de la Commune d'Arezzo, une sorte de registre de ce qui se passait dans la ville à l'époque. Ce même document, rédigé en latin, souligne non seulement le caractère exceptionnel de cette découverte, mais aussi la clameur qu'elle a suscitée parmi les habitants d'Arezzo. La Chimère, mentionnée dans les Actes comme "insigne Etruscorum opus", "œuvre remarquable des Étrusques", faisait partie d'un stipe, ou dépôt votif, et avait dès l'origine une fonction liée à la religion, puisque sur la patte avant droite de la bête est écrit "TINSCVIL", ou "TINS'VIL", c'est-à-dire "offert au dieu Etain", l'équivalent étrusque du Jupiter des Latins. Il s'agit de la pièce la plus importante et la plus grande d'une série de bronzes qui furent immédiatement envoyés à Florence, au Palazzo Vecchio, avec la grande statue représentant l'être mythologique, afin qu'ils puissent être vus par le duc (qui, bien sûr, souhaitait conserver les pièces à Florence, et ce désir a provoqué une certaine déception à Arezzo) et que l'ensemble soit nettoyé. Le fait qu'il s'agissait d'une œuvre étrusque était donc immédiatement clair pour tout le monde, de même que la valeur de l'œuvre. En revanche, le sujet n'était pas immédiatement clair, car la Chimère était dépourvue de sa queue en forme de serpent: celle-ci n'a été retrouvée que plus tard et a été ajoutée à la statue au XVIIIe siècle, lors d'une restauration effectuée par le sculpteur Francesco Carradori (Pistoia, 1747 - 1824). Au départ, la Chimère a été confondue avec un lion, mais elle a ensuite été reconnue comme la bête de la mythologie grecque grâce aux travaux des érudits de l'époque, qui se sont mesurés à la littérature classique et, surtout, aux pièces de monnaie antiques représentant la Chimère, qui ont été décisives dans l'identification du sujet de la sculpture. Selon la légende antique, la Chimère était un monstre ayant le corps et la tête d'un lion, une tête de chèvre sur le dos et un serpent en guise de queue. Elle est également décrite dans l'Iliade d'Homère comme "le monstre d'origine divine, / à tête de lion, à poitrine de chèvre et à queue de dragon ; de sa bouche sortaient des flammes hideuses / elle crachait du feu : et pourtant, / avec la faveur des dieux, le héros l'a éteinte". Le poète fait allusion à la principale "arme" du monstre, sa capacité à cracher du feu. Selon le mythe, elle est née, comme d'autres créatures monstrueuses telles que l'Hydre de Lerne, Cerbère et Ortro, de la progéniture de Typhon et d'Echidna, et habitait dans les montagnes escarpées de la côte de Lycie, une région située dans l'actuel sud-ouest de la Turquie. La Chimère terrorisait le peuple de Lycie et le roi Iobates, fatigué de ces incursions constantes, demanda au héros grec Bellérophon de tuer la bête : Le fils de Poséidon réussit à la vaincre avec l'aide du cheval ailé Pégase et d'un stratagème, à savoir en jetant une lance de plomb dans sa gueule, qui fondit à la chaleur des flammes crachées par la Chimère et la tua en l'étouffant.

Le bronze trouvé à Arezzo la représente au moment de la lutte contre Bellérophon : on a d'ailleurs émis l'hypothèse qu'elle faisait partie, dans l'Antiquité, d'un grand groupe comprenant également la statue du héros (c'est d'ailleurs la position de l'un des plus grands étruscologues, Giovannangelo Camporeale), qui n'est cependant pas parvenue jusqu'à nous et qui ne semble pas avoir laissé de traces. La Chimère est agressive, la bouche grande ouverte et repliée sur ses pattes avant, prise en flagrant délit d'attaque du héros. Mais elle est blessée : une coupure est visible sur sa cuisse arrière gauche, et le museau de la chèvre semble également tourné sur le côté, la langue pendante, comme si elle souffrait, comme si elle était sur le point de mourir. Pourtant, la fée n'a certainement pas perdu sa volonté de se battre, au contraire : même la crinière, avec tous ses poils hérissés, est un symptôme de l'agressivité de l'animal redoutable. Le serpent aurait dû faire face à Bellérophon : Carradori a cependant choisi de le placer dans l'acte, certes quelque peu insensé, de mordre la corne d'une chèvre (et nous savons, grâce aux pièces de monnaie antiques, que ce n'était certainement pas la position correcte). Il s'agit d'un beau travail d'artisans étrusques, que l'on peut dater, pour des raisons stylistiques, du début du IVe siècle av : Si, en effet, la crinière et le museau du lion, plutôt schématiques, semblent les éléments les moins novateurs de l'ensemble et rappellent les modèles grecs du siècle précédent (la dépendance de l'œuvre à l'égard du monde grec sera discutée plus loin), la représentation très naturaliste du corps, avec les muscles en tension, la peau laissant apparaître la cage thoracique et les veines en relief, dénote au contraire une grande modernité. C'est précisément cette combinaison d'éléments archaïques et de représentations modernes qui constitue une caractéristique assez particulière de la sculpture étrusque de la première moitié du IVe siècle avant J.-C., et qui ne laisse donc que peu de doutes quant à sa datation.

Lorsque la Chimère arriva à Florence immédiatement après sa découverte, il semble que le duc lui-même se soit amusé à la nettoyer, sous la supervision de Benvenuto Cellini (Florence, 1500 - 1571), qui, comme Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 - Florence, 1574), fut un témoin oculaire de ce qui s'était passé en ces jours de 1553. Cellini lui-même, dans un passage de son autobiographie, raconte la découverte de la Chimère et le plaisir que Cosimo Ier a pris à nettoyer les sculptures votives trouvées lors des travaux sur les murs : "En ces jours, il trouva dans la campagne d'Arezzo certaines antiquités, parmi lesquelles se trouvait la Chimère, c'est-à-dire ce lion de bronze que l'on peut voir dans les chambres attenantes à la grande salle du [Vieux] Palais ; et avec ladite Chimère il avait trouvé plusieurs petites statuettes, aussi de bronze, qui étaient couvertes de terre et de rouille et à chacune desquelles il manquait la tête ou les mains ou les pieds, le duc a pris plaisir à les restaurer lui-même avec certains ciseaux d'orfèvre". Une fois le nettoyage terminé, la Chimère, qui connut un succès immédiat, fut placée définitivement au Palazzo Vecchio, dans la Sala di Leone X : le duc, qui se voyait comme un prince étrusque ressuscité, en avait immédiatement fait un symbole de son duché. La Chimère, en particulier, était considérée comme une sorte d'allégorie des ennemis que Cosimo avait vaincus, devenant, avec la soumission définitive de Sienne (qui, l'année suivante, en 1554, allait subir une défaite écrasante lors de la bataille de Scannagallo, à la suite de laquelle Sienne elle-même fut soumise à un long siège qui se termina en 1555 par la reddition à Florence), le seigneur de toute la Toscane. Vasari, dans ses Ragionamenti, un traité décrivant ses travaux au Palazzo Vecchio de Florence, fournit une description longue et détaillée de la Chimère, la reliant également aux ambitions symboliques de Cosimo Ier. Après avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle devait être considérée comme une œuvre étrusque (par exemple, le fait que les poils de la crinière étaient plus "gênants", selon Vasari, que ne l'auraient fait les Grecs : c'était pour lui l'indice principal), l'artiste déclara qu'il lui semblait bon de placer la Chimère au Palazzo Vecchio, "non pas pour faire cette faveur aux Arétins, mais parce que, comme Bellérophon, par sa vertu, a dompté cette montagne pleine de serpents, de chamois et de lions, fait le composé de cette chimère, ainsi Léon X, par sa libéralité et sa vertu, a gagné tous les hommes ; qu'il l'a ensuite cédée, le destin a voulu qu'elle soit retrouvée au temps du duc Cosimo, qui est aujourd'hui le dompteur de toutes les chimères". Tout le monde n'a cependant pas lu la Chimère de la même façon : par exemple, Annibal Caro, dans une lettre envoyée à Alessandro Farnese le 11 mai 1554, considère que l'œuvre n'est pas une allusion heureuse à Florence, puisque le lion, qui pourrait rappeler le symbole du Marzocco de Florence, est blessé, et que la chèvre mourante pourrait rappeler Cosimo Ier lui-même, qui avait choisi le Capricorne comme son exploit personnel. L'œuvre, cependant, restera définitivement à Florence, exposée publiquement au Palazzo Vecchio où tout le monde pourra la voir. Parmi ceux qui s'étonnèrent de ce bronze étrusque, l'un des plus grands artistes de l'histoire de l'art, Titien, qui, selon le témoignage de son ami Pietro Aretino, ayant vu le "lion de bronze", "resta stupéfait en lisant comment les gouttes de sang se montraient d'une manière si tendre et si liquide, éparpillées dans les blessures".

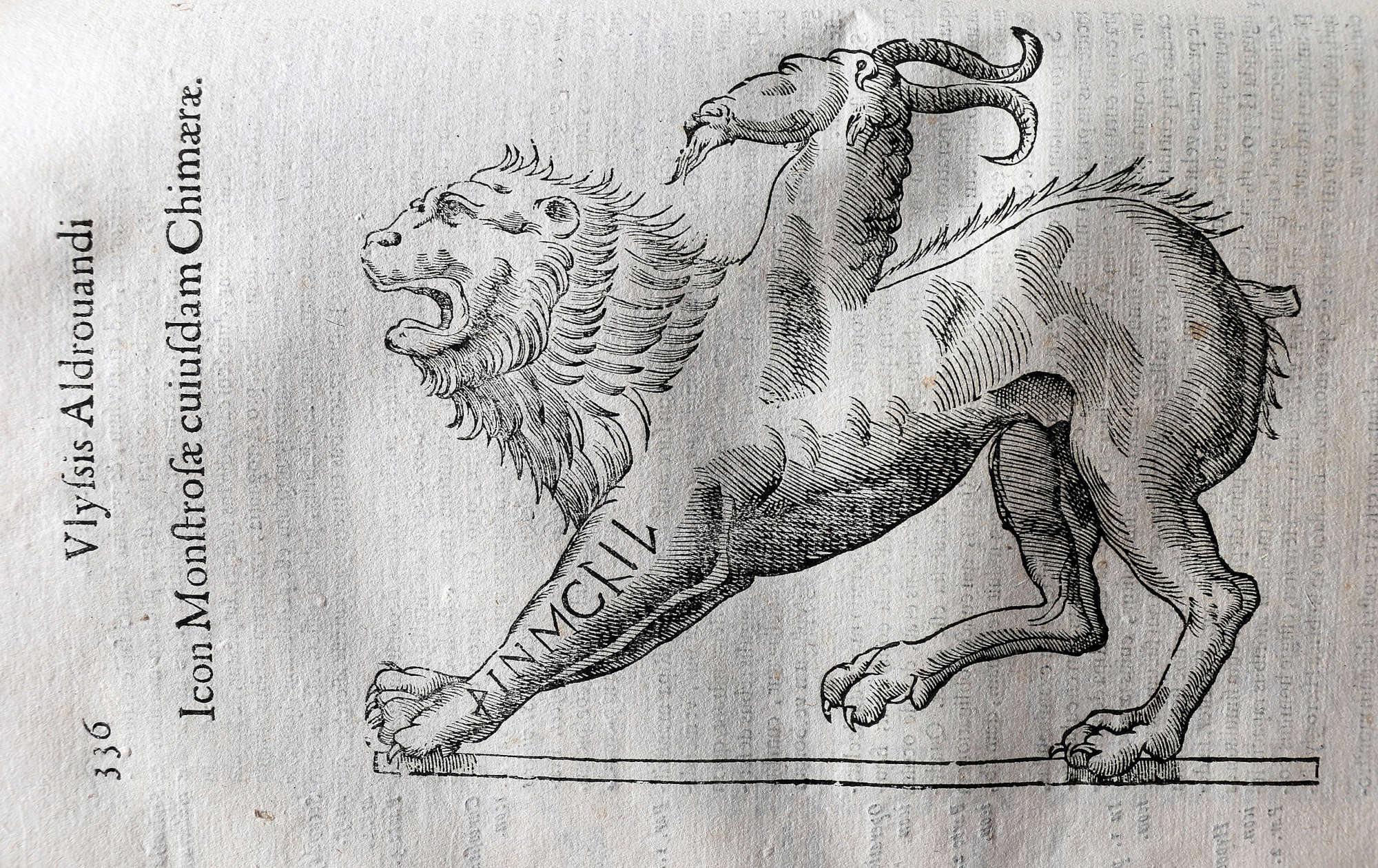

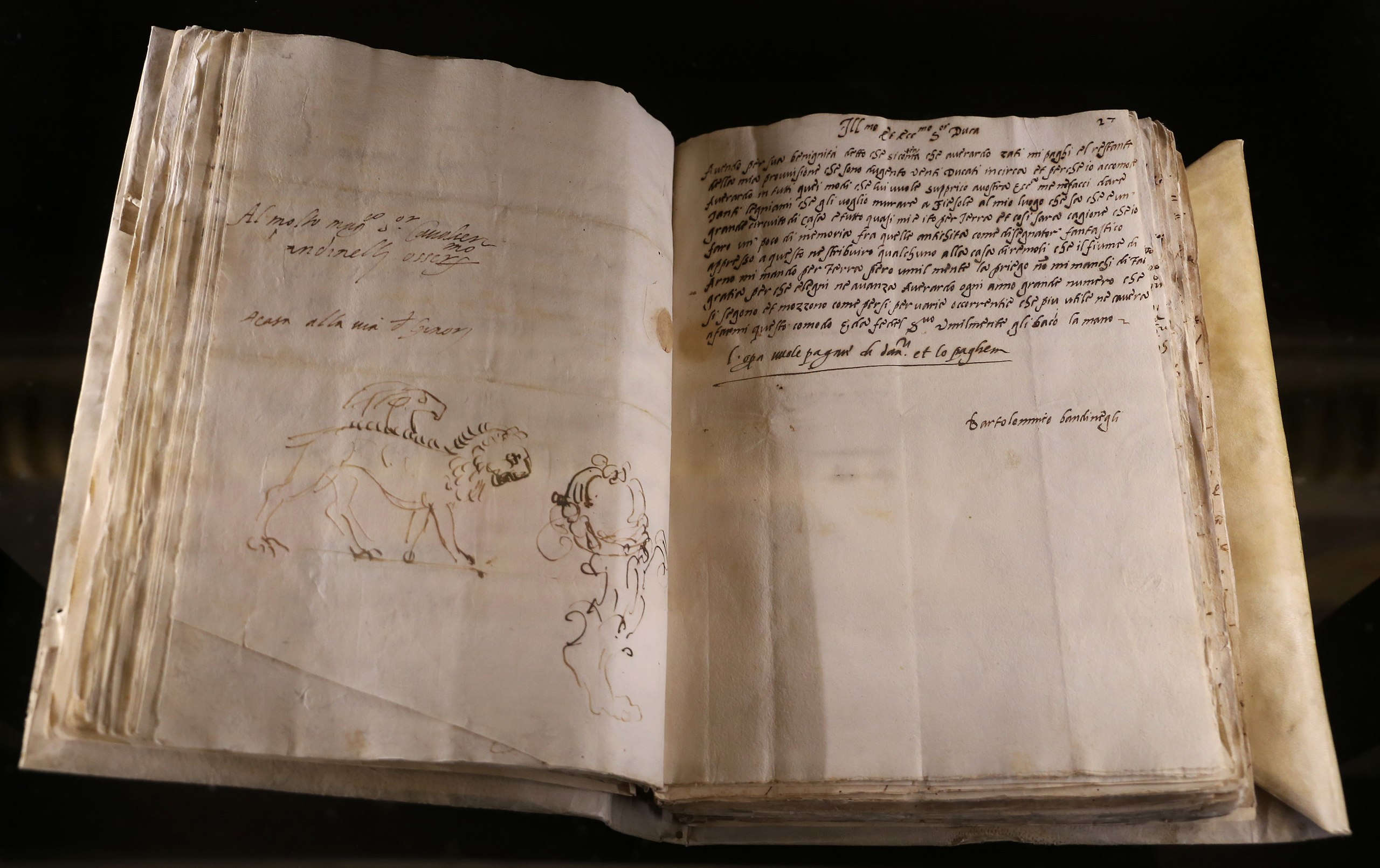

Nous savons ensuite que, pour célébrer la découverte, une peinture de célébration a été exécutée à Arezzo (mais nous ne savons pas qui l'a exécutée, ni qui l'a commandée), exécutée immédiatement après la découverte selon les études de Maria Gatto, qui a travaillé sur cette œuvre, et qui a été placée dans la Sala del Comune : une maigre consolation pour les habitants d'Arezzo qui espéraient sans doute conserver la sculpture dans la ville. Le tableau, connu dans les textes de l'époque sous le nom de "la Pittura", n'a pas survécu, mais un dessin daté de 1807 d'Antonio Albergotti (Arezzo, 1758 - 1841), qui fait partie d'un manuscrit conservé aux Archives de l'État d'Arezzo, a survécu et est censé représenter la Chimère telle qu'elle est représentée dans le tableau. Un tableau qui, en outre, n'a pas été exécuté avec la vraie Chimère comme modèle : c'est pourquoi la représentation dans le dessin d'Albergotti semble si différente de la sculpture. Il existe cependant plusieurs témoignages de la fortune dont jouissait la Chimère au XVIe siècle (l'exposition sur Giorgio Vasari organisée à Arezzo en 2024 a consacré une salle entière à ce sujet) : le célèbre naturaliste Ulisse Aldrovandi (Bologne, 1522 - 1605) l'a incluse dans son Monstrorum historia, un traité sur les créatures monstrueuses et légendaires (une sorte de bestiaire médiéval sous une forme moderne, qui plus est, incroyablement, avec de nombreuses bêtes mythologiques censées être réelles), et puis encore, on peut la trouver, reproduite assez fidèlement (et sans la queue) dans une paire de dessins conservés aux Archives d'État de Pérouse et anciennement à l'Institut de recherche sur la vie et la mort.Archives d'État de Pérouse et ayant appartenu à l'érudit eugubinien Gabriele Gabrielli, grand amateur d'histoire étrusque, qui s'était fait envoyer les dessins de la Chimère de Florence. La Chimère apparaît également dans un dessin de Baccio Bandinelli (Florence, 1493 - 1560) réalisé principalement à des fins de documentation (c'est d'ailleurs le plus ancien dessin connu représentant la Chimère à Arezzo), et dans une feuille du dominicain espagnol Alfonso Chacón (Baeza, vers 1540 - 1599) représentant les pattes antérieures de l'animal mythologique.

Que nous apprend la Chimère sur la civilisation étrusque? Comme pour beaucoup d'œuvres de l'Antiquité, et en particulier de l'art étrusque, nous ne connaissons pas l'auteur de l'œuvre et nous ne savons pas non plus exactement dans quel but elle a été réalisée. Néanmoins, l'œuvre est capable de révéler des aspects significatifs de la religion, de l'artisanat et de la culture des Étrusques, ainsi que de leurs relations avec le monde grec (il convient également de mentionner qu'un débat vigoureux et de longue haleine sur la finalité de cette œuvre est toujours en cours parmi les chercheurs, bien qu'il soit difficile de prédire que les différentes positions se rejoindront). L'inscription sur la patte est un élément crucial pour la compréhension de cet artefact : la dédicace au dieu Tin clarifie la fonction religieuse de l'œuvre. Cet élément nous sensibilise à la pratique étrusque d'honorer les divinités avec des cadeaux précieux, probablement pour s'attirer les faveurs des dieux. Le choix d'une œuvre d'une telle finesse et d'une telle valeur que la Chimère d'Arezzo comme cadeau votif au père des dieux de la mythologie étrusque souligne non seulement l'importance du culte de l'Etain à Arezzo, mais aussi la valeur, même matérielle, que les Étrusques attribuaient aux offrandes votives. Et celle-ci, comme nous le verrons dans un instant, était peut-être investie d'une signification qui allait même au-delà de la religion.

Une fois de plus, la Chimère est un témoignage extraordinaire de l'habileté des Étrusques en matière de métallurgie. L'œuvre a d'ailleurs été réalisée selon la technique de la cire perdue, dont les Étrusques ont été d'importants pionniers : l'artisan (ou les artisans) à qui l'on doit la Chimère d'Arezzo avait atteint un très haut degré de maîtrise de cette technique, maîtrise sans laquelle il n'aurait pas été possible de rendre avec autant de détails l'anatomie du monstre (élément qui révèle d'ailleurs une certaine connaissance de la part de l'artiste qui a travaillé sur l'œuvre). Il ne faut cependant pas croire que la Chimère est une œuvre isolée : elle s'inscrit en fait dans un dialogue fructueux avec la civilisation grecque. D'abord par le choix du sujet, qui montre comment les élites étrusques ont intégré les récits et l'iconographie grecs dans leur propre système culturel et religieux. Ensuite, la facture même de l'œuvre révèle une claire filiation avec les modèles grecs (le haut degré de naturalisme, par exemple, est typiquement hellénique), à tel point que l'on a même émis l'hypothèse que la Chimère pourrait être l'œuvre d'artisans grecs actifs en Étrurie (c'est par exemple la position de Piero Orlandini), à une époque où de nombreux artisans grecs se déplaçaient constamment dans le centre de l'Italie. "La Chimère", écrit l'érudit Adriano Maggiani, "s'inscrit pleinement dans ce courant atticisant qui informe l'art étrusque-lazi du début du IVe siècle av. J.-C." : toutefois, selon Maggiani, cela ne signifie pas nécessairement que la Chimère d'Arezzo soit l'œuvre des seuls artisans grecs. Pour cerner cet aspect de la question, il est "opportun de prendre également en considération l'élément de l'inscription votive sur la patte droite [...], rédigée selon les normes graphiques de l'Étrurie méridionale, même si l'absence de traits caractéristiques empêche un jugement définitif". En conclusion, il semble plus prudent de considérer la Chimère non pas comme l'œuvre d'un seul artiste, mais plutôt comme l'œuvre d'une équipe artisanale, au sein de laquelle le modèle et la forme stylistique, de matrice attique, sont assurés par des artisans grecs (ou italiotes), tandis que l'habileté technique nécessaire pour garantir le parfait aboutissement de l'œuvre est assurée par les artisans attiques. Les artisans étrusques, dont la compétence dans ce domaine était déjà proverbiale, étaient en mesure de fournir la compétence technique nécessaire pour garantir le résultat parfait d'un moulage aussi exigeant. Les artisans étrusques devaient également être responsables de la bonne insertion de l'œuvre dans son contexte, en assurant, par exemple, l'équipement épigraphique nécessaire". L'œuvre, en substance, a été réalisée sur un modèle grec, mais a dû requérir l'habileté des artisans bronziers étrusques.

Il s'agit en outre d'une œuvre très coûteuse, notamment parce qu'elle a dû comporter, selon toute probabilité, des détails en matériaux précieux qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous (par exemple les yeux ou les dents, autant de détails qui auraient donné à la bête une plus grande expressivité). Selon l'hypothèse de Vincenzo Bellelli, l'œuvre devait avoir à l'origine une signification politique: il s'agissait peut-être d'un donarium, un cadeau à la divinité, d'importance publique, commandé pour célébrer l'intervention militaire d'un condottiere de Tarquinia, Aulus Spurinna, qui, vers 400 avant J.-C., avait été appelé à Arezzo par la classe dirigeante locale pour mater un soulèvement social qui menaçait la ville. La Chimère serait donc le symbole de la sédition, et Aulus Spurinna serait célébré comme le nouveau Bellérophon qui, appelé à la rescousse d'Arezzo, aurait réussi à vaincre les émeutiers et à rétablir l'ordre social. L'érection d'un donarium centré sur la mise à mort du monstre et dédié au dieu Etain, garant de l'ordre cosmique et social, aurait donc symbolisé le danger écarté et l'ordre rétabli. Toujours selon Bellelli, le donarium aurait alors probablement été détruit en guise de damnatio memoriae à l'égard du mécène qui l'avait promu, peut-être parce qu'il était tombé en disgrâce. Nous ne pouvons toutefois qu'avancer des hypothèses.

La Chimère est restée au Palazzo Vecchio jusqu'en 1718, date à laquelle l'œuvre a été transférée à la Galerie des Offices, puis, au XIXe siècle, au Musée royal archéologique de Florence, aujourd'hui Musée archéologique national, où tout le monde peut admirer cet extraordinaire artefact. Les habitants d'Arezzo insistent cependant depuis longtemps pour que la Chimère revienne dans la ville où elle a été trouvée : la présence de l'œuvre à l'exposition Vasari susmentionnée a contribué à alimenter le débat sur son éventuel retour, plusieurs hypothèses étant à l'étude. Pour la ville, en effet, la Chimère est bien plus qu'une découverte archéologique : elle est presque l'âme de la ville, un pont vers ses origines étrusques, un symbole de la communauté.