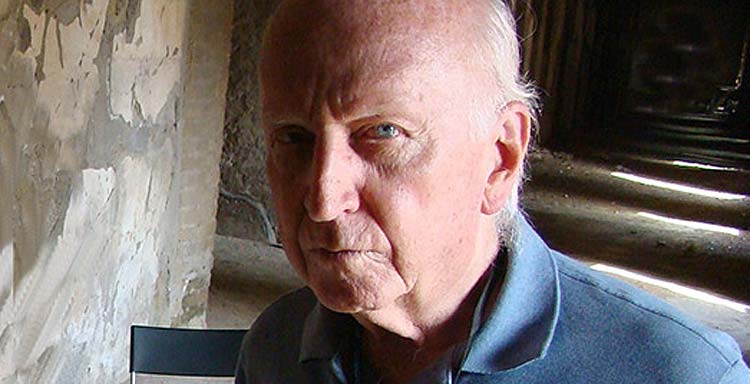

Je téléphone à Giorgio Torraca dans son atelier situé à deux pas de la Piazza Navona. Je lui demande de me parler du volume Problemi di conservazione (Problèmes de conservation), publié en 1973 et édité par Giovanni Urbani . Problemi di conservazione peut en effet être considéré comme le point de départ des travaux de recherche à l’origine de la science moderne de la conservation, qui peine encore à devenir une véritable discipline autonome. J’en parle avec lui parce qu’il était déjà un ami personnel d’Urbani dans sa jeunesse et qu’il est devenu par la suite l’un de ses conseillers scientifiques les plus fiables - à la fois d’Urbani et de l’Institut central de restauration -, contribuant directement aux travaux de recherche qui ont abouti à Problemi di conservazione. Le résultat est une conversation qui aborde rapidement de nombreux thèmes historiques de la restauration, ainsi que de nombreux problèmes actuels dans cette discipline. Je transcris l’enregistrement et tente d’organiser le texte d’une manière ou d’une autre. Je lui envoie le résultat de mon travail, afin qu’il puisse le modifier dans les parties où il ne se reconnaît pas, ou l’intégrer là où il le juge insuffisant. La confiance qui nous lie, nous qui nous connaissons depuis près de quarante ans, fait que je reçois en réponse un texte où non seulement beaucoup de ses réponses ont été radicalement modifiées, mais aussi où de larges tranches de notre conversation verbale ont été coupées, et même où certaines de mes questions ont été modifiées. Commence alors un ballet par courrier électronique d’un grand nombre de versions du texte, dont la plupart sont dues à un problème de langue. Il souhaite conserver le texte dans sa langue maternelle, l’italien. Il aime particulièrement l’utilisation anglo-saxonne de phrases courtes et de verbes déclinés au présent. C’est pourquoi le bref regard sur l’histoire de la restauration des années 1950 à nos jours, titre qu’il a voulu donner à notre conversation, comporte des questions parfois plus longues que les réponses et ne comporte (presque) pas de verbes déclinés au passé ou au gérondif. Cette contribution a été publiée dans Il Ponte, 10 [Oct. 2011], pp. 1-25.

BZ. Comment est né Problems of Conservation?

GT. Je pense que l’on ne peut pas vraiment comprendre la genèse de ce travail sans parler d’abord de quelques antécédents. Le premier est le début de ma collaboration, en 1953, avec Giovanni Urbani et l’Institut central de restauration, alors connu de tous comme “l’Institut” ; l’acronyme Icr n’est apparu que relativement récemment, suivant la mode internationale des acronymes. Avec Urbani, cependant, nous nous étions déjà rencontrés plusieurs fois pendant la Seconde Guerre mondiale chez Achille Battaglia, un antifasciste, alors membre du Partito d’Azione et plus tard membre éminent du Parti républicain. Nous nous sommes rencontrés - je m’en souviens encore - le jour de l’Épiphanie 1953 chez les Carandini, dans leur propriété de Torre in Pietra, près de Rome. Lorsque je lui ai dit qu’entre-temps j’avais obtenu mon diplôme de chimie et que je travaillais comme boursier à l’université, à la faculté d’ingénierie, Urbani m’a immédiatement répondu qu’à l’Institut, il y avait des problèmes de chimie, en particulier de solvants pour le nettoyage, et il m’a demandé si je pouvais lui rendre visite une fois à leur siège, sur la Piazza San Francesco da Paola, juste à côté de San Pietro in Vincoli où se trouve la faculté d’ingénierie. Ce fut le début de ma collaboration avec lui et avec l’Institut, qui s’est ouverte par une phrase de Cesare Brandi lors d’une de nos interventions: “A l’Institut, nous avons maintenant fait le point sur les techniques de restauration pour les cinquante prochaines années”.

L’Institut s’est récemment transformé en un “Istituto superiore per la Conservazione e il Restauro” sans précédent. Je ne pense pas que quiconque aurait remplacé un acronyme connu depuis plus d’un demi-siècle dans le monde entier comme le symbole d’un des nombreux savoir-faire culturels et scientifiques dont l’Italie peut s’enorgueillir. Au lieu de cela, les ministres réformateurs l’ont fait. Et ce, dans l’indifférence du ministre de service et peut-être en pensant, comme les réformateurs habituels, qu’un acte bureaucratique pourrait les transformer en autant de Bottai, Santi Romano, Argan, Brandi ou Urbani. Pour en revenir à 1953 et à la prétention optimiste, mais aussi naïve, de Brandi d’avoir fermé le jeu de la restauration “pour les cinquante prochaines années”, cette prétention peut peut-être s’expliquer par le fait que cette même année, il avait publié dans le “Bollettino” de l’IcrBollettino" de l’Icr le dernier des quatre chapitres qui composent ce qu’il avait lui-même déclaré être la Théorie de la restauration ; chapitres qui furent ensuite repris plus ou moins à l’identique dans l’édition en volume, beaucoup plus importante, de cette œuvre dix ans plus tard.

Sur ce dernier point, je ne peux pas répondre. Ce qui est vrai, en revanche, c’est que l’optimisme a toujours caractérisé la tradition de l’Institut: depuis le début jusqu’à aujourd’hui. A tel point qu’au bout de quelques années, alors que j’étais devenu un visiteur régulier des laboratoires et des salles des restaurateurs, Brandi me proposa de participer - avec Urbani, Licia Vlad Borrelli et Paolo Mora - à la rédaction d’un manuel de restauration qu’il dirigeait et qui serait imprimé par Giulio Einaudi.

Un manuel qui n’a jamais été publié.

Ni publié, ni écrit, bien qu’il ait reçu de l’éditeur une avance de 100 000 lires chacun. Ce n’était pas une petite somme à l’époque. J’ai écrit deux ou trois parties, tandis que les autres n’ont même pas commencé: je dirais sagement, étant donné qu’Einaudi n’a jamais demandé le remboursement des 100 000 lires. Il n’en reste pas moins que, dans les années 50, l’Institut avait l’illusion d’avoir résolu pour toujours les problèmes techniques de la restauration, et qu’il suffisait donc d’illustrer les méthodes de travail dans un manuel.

Non seulement ils avaient résolu les problèmes techniques pour toujours, comme s’ils étaient encore au XIXe siècle des manuels d’Ulisse Forni et de Secco Suardo, mais aussi, en remontant à la Théorie publiée dans le “Bollettino” de l’Icr, précisément les problèmes théoriques. Quel était l’autre antécédent ?

L’inondation catastrophique de Florence du 4 novembre 1966, mais aussi l’exceptionnelle “acqua alta” qui a submergé toute la ville de Venise de deux mètres. Face à une catastrophe qui ne concernait pas une seule œuvre d’art, mais l’ensemble du patrimoine de deux villes, on s’est rendu compte que le problème à traiter n’était plus celui du nettoyage ou du traitement des lacunes d’un seul tableau, comme l’était jusqu’alors la restauration. Il s’agissait plutôt d’organiser la conservation d’un patrimoine entier d’œuvres qui avaient toujours été exposées à un environnement agressif, avec le facteur aggravant de la pollution atmosphérique, qui n’est devenue un facteur important en Italie qu’au 20e siècle, bien plus tard que dans la plupart des pays d’Europe.

Cependant, les piqûres, la corrosion, les chutes de pièces, etc. de la colonne de Trajan sont en fait identiques à celles attestées positivement par les trois calcinations subies par le monument, l’une vers le milieu du XVIe siècle, l’autre vers 1650, et la dernière en 1862. On peut donc supposer que l’avancée indéniable de la dégradation des pierres à l’air libre au cours du siècle dernier, plutôt que la pollution actuelle, est due à une synergie entre l’action historique des facteurs météorologiques et climatiques normaux et les inhomogénéités produites dans le matériau d’origine des œuvres par l’introduction de matériaux de restauration: surtout des consolidants de surface et des agents protecteurs. Il s’agit là d’une nouvelle confirmation des risques, voire des dommages, toujours et en tout état de cause liés aux travaux de restauration. Mais si l’on en reste aux désastres de Florence et de Venise, est-il possible que la focalisation de la pensée brandebourgeoise sur les questions esthétiques ait conditionné le monde de la restauration au point de lui ôter l’importance décisive des problèmes environnementaux ?

Je n’ai pas suffisamment étudié la Théorie de la restauration et la Charte de la restauration de 1972, également rédigées par Brandi, pour me faire une idée précise de la mesure dans laquelle les facteurs de dégradation de l’environnement ont été pris en compte. J’ai l’impression qu’ils n’ont pas été complètement négligés, mais qu’en tout cas l’accent a été mis sur les techniques d’intervention, y compris des techniques que nous ne voudrions plus utiliser aujourd’hui, comme le détachement des peintures murales, et en négligeant d’autres que nous considérons comme importantes aujourd’hui, comme le traitement de conservation des surfaces en pierre dans l’architecture et les artefacts archéologiques. Cependant, il faut tenir compte du fait qu’entre 1970 et 1980, la technologie de la conservation a évolué de manière significative, et il n’est donc pas si étrange que les documents de ces années négligent des approches théoriques et des techniques qui sont au contraire au centre de l’attention aujourd’hui.

Mais la Théorie de la restauration et la Charte de 72 sont encore aujourd’hui des évangiles dans les salles ministérielles, ce qui atteste une fois de plus du retard culturel du secteur. A tel point que s’il pleuvait aujourd’hui comme le 4 novembre 1966, Florence et Venise seraient à nouveau sous l’eau. Quoi qu’il en soit, 1966 a été une année fatale pour notre patrimoine culturel. Les catastrophes de Florence et de Venise sont en effet précédées par l’effondrement soudain, le 19 juillet, d’une centaine d’immeubles et de maisons de spéculation immobilière construits malicieusement dans la “Vallée des Temples” d’Agrigente ; une affaire dont on se souvient généralement peu parce que, par pur hasard, il n’y a pas eu de morts. En outre, 1966 est l’année où la “Commission Franceschini”, c’est-à-dire la commission parlementaire qui a dénoncé la crise très grave atteinte par le rapport entre le patrimoine artistique et l’environnement, a terminé ses travaux. Mais c’est aussi l’année où, pour la première fois, on intervient - et c’est Urbani qui le fait - sur un groupe d’œuvres en termes strictement conservateurs, en évitant leur restauration. Je fais évidemment référence à la célèbre “Limonaia di Boboli”.

L’histoire de la “Limonerie de Boboli”, c’est-à-dire de l’intervention sur les peintures sur panneau atteintes par les eaux de crue, est assez complexe et les contributions individuelles ne sont pas faciles à distinguer. Urbani, par exemple, était contre le vernissage des panneaux avec du “Paraloid B72”: un polymère synthétique sélectionné vers 1960 comme un fixateur prometteur pour les peintures murales grâce aux recherches menées avec Paolo Mora à l’Institut et au laboratoire d’essais environnementaux Selenia SpA, où je travaillais à l’époque. Le “paraloïde” avait prouvé dans les tombes de Tarquinia qu’il adhérait également aux surfaces humides. Les restaurateurs florentins, pour leur part, insistaient sur la nécessité de transporter immédiatement le film de peinture sur un nouveau support et de consolider immédiatement les surfaces en les voilant. Une proposition qu’ils justifient par le fait que si le bois saturé d’eau avait séché rapidement, il se serait contracté et aurait probablement fait tomber des zones plus ou moins importantes de la pellicule picturale.

Quelle est la part d’Urbani dans tout cela ?

Il a d’abord pensé à un semi-transport, c’est-à-dire à une intervention qui enlèverait une partie du bois de soutien, créant ainsi une sorte de sandwich ; et une telle opération a effectivement été réalisée par la suite à l’Institut, de manière expérimentale et sur un seul panneau. Quoi qu’il en soit, le conflit entre les deux thèses (“vernis et transport” contre “pas de vernis et semi-transfert”) ne s’est heureusement pas aggravé pour les panneaux peints, et la décision opérationnelle a fini par prendre une autre direction. Il a été décidé de mettre en place un environnement dans lequel le bois des planches pouvait subir un processus de déshumidification lent et contrôlé. Urbani s’occupe de cette solution en faisant appel à Gino Parolini, alors professeur de physique technique à la Faculté d’ingénierie de Rome, pour soutenir l’opération. Après avoir examiné plusieurs solutions, l’immense “Limonaia” des jardins de Boboli fut choisie comme lieu d’installation des tables. Les citronniers ont été déplacés dans la cour du Palais Pitti, protégés par des bâches en plastique, tandis que le professeur Parolini a conçu le système de climatisation, financé par Italia Nostra de Giorgio Bassani, qui a utilisé toutes ses réserves d’argent. Et je pense que c’est à ce moment très difficile, en essayant avec les moyens du bord de contrôler la situation au fur et à mesure de l’arrivée des tableaux et de la mise en place du système de climatisation, que l’importance des facteurs environnementaux dans la conservation et de l’action pour prévenir les dommages plutôt que pour les guérir est devenue évidente pour Urbani.

À votre place, je ne sous-estimerais pas la possibilité que l’engagement d’Urbani en faveur de l’installation du système de climatisation dans la Citronnelle de Boboli ait résulté de convictions antérieures à l’inondation de 1966. Par exemple, celles induites par des années de permanence ininterrompue à l’Icr et qui, en 1967, un an après Florence, lui ont fait écrire comme si ce n’était qu’une pieuse intention “de prétendre ne pas restaurer comme on a toujours restauré: c’est-à-dire en altérant ou en manipulant”. En d’autres termes, je ne sous-estime pas que l’engagement de l’Icr d’intervenir sur la quasi-totalité des panneaux des autels des églises de Florence sans les restaurer, mais seulement en agissant à titre préventif sur l’environnement, est né aussi, sinon surtout, pour les sauver des “altérations ou modifications” inévitablement liées à toute restauration: le transport maximum. Cela ne doit pas non plus faire d’Urbani un simple technocrate désireux de travailler sur les systèmes technico-scientifiques et organisationnels les plus élevés de la restauration. En effet, sa pensée se fonde sur une méditation attentive sur le rapport entre le destin de l’homme et le destin de l’art du passé à une époque, la nôtre, qui trouve sa principale force de formation dans la technologie moderne. Il n’est pas nécessaire de dire à quel point la méditation d’Urbani était tributaire de la pensée philosophique allemande, et en particulier de Heidegger, dont il était un adepte attentif dès les années 50, comme très peu d’autres en Italie à l’époque.

Urbani avait une ouverture culturelle internationale basée sur ses expériences d’études en dehors de l’Italie, en France et aux États-Unis. Une ouverture qui manquait au reste du monde de la restauration italienne. Ce que vous me dites sur les fondements philosophiques de sa culture explique aussi pourquoi sa façon de s’exprimer, verbalement ou par écrit, paraissait souvent assez obscure, au point que ceux qui travaillaient avec lui, moi y compris, ne le comprenaient pas toujours. Mais pour rester dans le domaine de la conservation des œuvres d’art par rapport à l’environnement, dans le monde anglo-saxon, l’idée que le plus important est le bon entretien était déjà bien ancrée. Bref, il ne s’agit pas de concepts nouveaux. Et aucun d’entre nous, Urbani en tête, ne pensait avoir inventé des choses extraordinaires.

En effet. Sans entrer dans les nombreuses archives historiques - pour n’en citer qu’une, dès 1730 Giovanni Bottari insultait ceux qui négligeaient l’entretien des œuvres d’art - en 1931, le point II de la Charte d’Athènes recommandait de donner la priorité à “l’entretien régulier et permanent” sur tout autre type d’intervention. Mais depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, je ne connais aucune institution qui ait mis en œuvre cette recommandation. Mais quelles ont été les autres étapes intermédiaires sur le chemin menant aux Problèmes de conservation?

Bien que le sujet ne soit pas le même, je pense que c’est la coordination du groupe de travail international sur le doublage des peintures dans le cadre du Comité de conservation de l’ICOM qui a eu une certaine influence, toujours du point de vue d’une position critique à l’égard de la restauration traditionnelle ; Urbani y a été très actif dans le développement des méthodes de doublage à froid et sous vide, qui réduisent considérablement les défauts des techniques à chaud. Mais la “boîte de Ferrare” a également constitué une étape importante.

Signification ?

En 1965, donc un an avant l’inondation de Florence, le surintendant de Bologne et de Ferrare de l’époque, Cesare Gnudi, est venu demander l’aide de l’Institut et de ce qui s’appelait alors “The International Centre for Conservation”, en bref “Centre de Rome”, puis, depuis 1978, Iccrom, où je venais de commencer à travailler en tant qu’assistant scientifique. Le problème concernait les sculptures extérieures des cathédrales romanes de la plaine du Pô, qui commençaient à se désagréger à une vitesse alarmante. M. Urbani a également impliqué Marcello Paribeni, professeur de physique technique à la faculté d’ingénierie de Rome, dans l’entreprise. L’étude s’est concentrée sur le Prothyrum de la cathédrale de Ferrare et sur la façade de San Petronio à Bologne. Les restaurateurs, en particulier Paolo Mora et Ottorino Nonfarmale, ont également apporté une contribution importante à cette équipe.

Urbani m’a cependant confié que l’ouverture définitive de l’Icr au thème de la pierre a été l’œuvre de Pasquale Rotondi, une figure du directeur de l’Icr dont on parle injustement peu et qu’il tenait en haute estime.

Urbani avait d’excellents rapports avec Rotondi, dont l’ouverture d’esprit, l’équilibre et la gentillesse ont fait de lui, à mon avis, un excellent directeur de l’Institut. Il admirait également Paribeni, qui lui apportait son expertise sur les facteurs environnementaux de détérioration, c’est-à-dire l’importance des variations d’humidité et de température dans la détérioration des matériaux des œuvres d’art. Le problème n’était pas simple, surtout avec l’état extrêmement dégradé des sculptures de Ferrare, et nous ne savions pas comment nous y prendre. Au bout d’un certain temps, nous sommes arrivés à deux conclusions. D’une part, les facteurs thermiques environnementaux, et pas seulement la pollution de l’air, avaient joué un rôle décisif dans la dégradation des sculptures ; d’autre part, nous ne pouvions faire confiance à aucune méthode de restauration en usage à l’époque. Nous avons donc fait une proposition d’intervention plutôt inhabituelle.

De quoi s’agit-il ?

Comme les sculptures du prothyrum étaient beaucoup plus abîmées que celles des parties latérales de la façade parce qu’elles étaient plus directement exposées aux changements de température, nous avons proposé d’isoler thermiquement toute la bande des bas-reliefs.Nous avons proposé d’isoler thermiquement tout le bandeau de bas-reliefs du prothyrum en l’entourant d’une boîte remplie de billes de polystyrène, afin de le protéger des rosées acides et de le “garder au chaud”, c’est-à-dire d’éviter les changements de température et le gel hivernal, en attendant que de nouvelles techniques de restauration plus fiables soient testées. La nouveauté, c’est qu’au lieu de mettre la main sur l’objet menacé, ils ont d’abord pensé à son environnement. On ne peut qu’admirer la clairvoyance de M. Gnudi, qui, en tant que directeur, a assumé l’entière responsabilité de l’opération en acceptant une proposition inhabituelle et quelque peu risquée. Il pense que de nombreuses personnes importantes du secteur pensaient que les sculptures seraient pulvérisées à la réouverture. Néanmoins, la boîte a été montée et est restée là pendant une dizaine d’années. Lorsqu’elle a été ouverte, la situation était exactement la même que dix ans plus tôt.

Qu’en est-il du nettoyage des pierres ?

La plupart des historiens voyaient le nettoyage des pierres d’un œil tout à fait négatif ; un préjugé justifié par les méthodes en usage à l’époque, mais aussi par le lieu commun des patines, des “signes du temps” qui s’effaceraient. Pour la restauration des pierres, il y eut donc une pause de quelques années. Une pause qui, si elle a permis aux dégâts environnementaux de s’accroître un peu plus, a permis de mieux clarifier le rapport entre l’environnement et l’artefact à préserver, et de trouver des techniques de restauration efficaces. Certaines étaient déjà utilisées depuis des années pour la restauration des peintures murales, comme le nettoyage à l’aide de compresses, tandis que d’autres ont été introduites spécifiquement pour la pierre, comme le brouillard d’eau et la consolidation à l’aide de coulis et de microstuccatura. Certaines méthodes spécifiques ont été développées plus tard, comme la consolidation de surface par micro-injections de mortiers hydrauliques, introduite par un projet de recherche d’Iccrom avec Paolo Mora dans les années 1980.

Je ne crois pas non plus que la restauration de l’architrave de Tino da Camaino dans la cathédrale de Sienne, réalisée en 1966 par l’Iccrom sous la direction de Paolo Mora, peut-être la première dans l’histoire de la restauration de la pierre en plein air, doive être oubliée en tant qu’intervention pionnière. Mais si l’on abandonne le mémorialisme, en arrive-t-on aux problèmes de la conservation?

Non, il existe un autre précédent. L’étude réalisée par Urbani pour Isvet, une entreprise Eni aujourd’hui disparue, sur les effets de la pollution sur le patrimoine artistique. Et je crois que le grand projet de recherche scientifique et technologique appliquée au problème de la conservation du patrimoine artistique développé ensuite par Urbani est né précisément du fait que ce dernier travail nous a amenés à résumer, à porter à l’échelle mondiale, les expériences faites au cours des années précédentes. C’est à ce moment-là qu’arrive Problèmes de conservation. Une réponse à l’idée presque fixe d’Urbani selon laquelle l’expérience et la capacité de l’industrie peuvent être d’une importance fondamentale pour affronter les problèmes de la conservation du patrimoine. Le volume Problemi di Conversazione est le résultat d’un groupe de mini-projets développés avec la participation de différents laboratoires industriels, qui sont présentés dans le cadre d’un schéma général composé d’un groupe d’articles rédigés par des spécialistes de la conservation.

Problèmes de conservation a également mis en évidence l’impréparation totale de l’administration du patrimoine culturel à passer de la restauration à la conservation. Il suffit de rappeler qu’à cette époque - les années 70, mais aussi les années 80 - tout le monde se gargarisait de la “notion de patrimoine culturel” en la présentant comme la grande nouveauté méthodologique de la conservation à notre époque, écrit Urbani: Mais quelle que soit l’efficacité des besoins sous-jacents qui ont présidé à l’évolution du concept d’œuvre d’art vers celui de “bien culturel”, il est temps de se rendre compte que, ayant manqué le rendez-vous avec la question environnementale, l’expansion du concept n’a correspondu qu’à un vide de contenu de plus en plus poussé. de contenu, bon peut-être pour la croissance d’une bureaucratie, mais certainement pas pour celle d’une “culture de la conservation” à la hauteur des problèmes technico-scientifiques posés par la réalité des choses".

Je dirais que Problems of Conservation était avant tout “le manifeste” d’une vision plus large du problème de la conservation du patrimoine. Le volume a été conçu par Urbani plus comme le début d’un vaste projet de recherche que comme un point d’arrivée. Ma seule contribution au projet consiste en deux chapitres de la première partie. C’est Urbani qui a réalisé l’ensemble du projet avec une précision maniaque, en soignant les moindres détails, en utilisant ses contacts personnels avec l’Eni et son amitié avec la famille Agnelli et le ministre de la recherche scientifique de l’époque, Matteo Matteotti. Il réussit ainsi à activer une série de lignes de recherche conçues comme des explorations en dehors du monde restreint de la restauration et destinées, dans ses intentions, à ouvrir un large spectre de collaborations pour s’attaquer aux problèmes complexes de la conservation. Cependant, il n’y avait pas de moyens financiers pour soutenir un programme aussi ambitieux. Surtout, il n’y avait pas de structure au sein du ministère et de l’Institut capable de le diriger. Problems of Conservation reste néanmoins un ouvrage utile, en particulier pour les jeunes chercheurs, car même aujourd’hui (2007), trente-quatre ans après sa publication, il constitue toujours un bon point de départ dans de nombreux domaines de recherche.

Après cela ?

Ayant tenté de mettre en place un mécanisme qui, par sa nouveauté et sa complexité, contournait les compétences ministérielles, Urbani s’est immédiatement heurté à l’indifférence, voire à l’opposition pure et simple de l’appareil bureaucratique. Mais cela ne s’est pas produit uniquement pour des raisons technico-administratives ou, plus généralement, culturelles. Il y avait probablement aussi des raisons personnelles, de caractère. Par exemple, beaucoup ne pardonnaient pas à Urbani sa familiarité avec les plus hautes sphères de la société intellectuelle et sociale italienne.

Ami fraternel de Raffaele La Capria plutôt que d’Ennio Flaiano ou de Goffredo Parise, en relation personnelle avec Henry Kissinger comme avec Max Frisch ou Audrey Hepburn, à l’aise dans les deux revues de référence de la société civile et culturelle de ces années-là, “Il Punto” et “Il Mondo”, premier critique de l’art contemporain au Festival de Spoleto, Urbani était un homme d’action, un homme d’action, un homme d’action.le premier critique d’art contemporain au Festival de Spoleto où il organise en 1958 une exposition inédite sur les jeunes artistes américains, mais sceptique dans l’âme, au point de refuser d’exposer une œuvre de Rauschenberg, The bed, aujourd’hui exposée au Moma comme un chef-d’œuvre du pop art, Giorgio Agamben qui lui dédie en 1969 son premier livre L’uomo senza contenuto en caractères d’imprimerie...

Il a également réussi à convaincre Susanna Agnelli de célébrer la sortie de Problemi di conservazione par une grande fête dans sa maison romaine située au-dessus du Palazzo Corsini, sur le versant de la colline du Janicule. En outre, Urbani était grand, avachi, très élégant dans ses costumes coupés par Caraceni, également un homme cultivé, plein d’esprit, plutôt caustique dans ses jugements sur les autres. Bref, il y avait vraiment de quoi se faire détester de la bureaucratie ministérielle. Si bien que lorsqu’il est devenu directeur de l’Icr en 1973, l’année même de la parution des Problèmes de conservation, cette bureaucratie a déclenché une sorte de guerre contre lui. Une guerre principalement menée sur les misères administratives, donc perdue d’emblée par Urbani, qui était très éloigné de ces coutumes.

La véritable opposition, cependant, était de nature politique. Ce qu’on ne voulait pas faire passer, c’était son projet de réforme radicale des activités de conservation. Urbani était en effet avant tout un homme d’État, ce qui s’est concrétisé dans son Plan pilote pour la conservation programmée du patrimoine culturel en Ombrie, publié en 1976, trois ans après Problèmes de conservation.

Je me souviens encore de l’attaque très froide du journal “l’Unità” contre ce plan. La thèse du journal, qui était alors l’organe officiel du parti communiste italien, était que les capitalistes, dans le cas de la Fondation Agnelli et de l’ENI, avec le “Plan Ombrie”, préparaient le terrain pour s’approprier l’ensemble du patrimoine culturel du peuple italien.

Une thèse idéologique et démagogique exprimée dans un article de l’archéologue Mario Torelli, professeur d’université ; une confirmation de plus que le retard culturel de l’administration publique en matière de protection est inévitablement l’enfant de celui de l’université. Je vous rappelle un passage exemplaire par son ignorance et sa vulgarité: “Le projet [le Plan Ombrien], qui se révèle dans les deux volumes ronéotypés [en réalité trois volumes imprimés en offset] qui le composent d’un niveau culturel très bas et très mal informé, est une attaque précise contre les propositions avancées par les forces de gauche, et en particulier par notre parti [communiste italien], pour une gestion plus démocratique du patrimoine culturel [...]. En substance, il confie la gestion de la protection à des forces technocratiques [Eni]: l’opération est une manœuvre grossière, dépourvue de tout fondement culturel, qui consiste à céder des tranches entières de l’espace public d’exploitation à des groupes privés au nom d’une idéologie managériale grossière”. Ainsi s’exprime Mario Torelli, aujourd’hui (2007) membre du Conseil supérieur des biens culturels, pour rappeler ce qui vient d’être dit sur l’improvisation et l’amateurisme qui régissent le secteur de la protection.

J’ai ensuite discuté avec Andrea Carandini, à l’époque politiquement proche du parti communiste. Je l’ai interpellé sur le fait que cette attaque était complètement erronée. Que le plan ombrien était au contraire un projet visant à s’éloigner de la logique de la restauration pour entrer dans celle de la conservation préventive du patrimoine culturel, à la fois par le contrôle des risques environnementaux et par l’exercice d’une maintenance planifiée. Andrea semble convaincu et serait même intervenu dans “l’Unità”, du moins si l’on en juge par le fait que le journal a depuis cessé ses polémiques. Le projet n’a cependant pas eu d’effet concret.

Cependant, je ne considère pas que la non-application du “plan ombrien” soit le résultat des extériorités bilieuses d’un amateur en liberté comme Torelli. Je crois plutôt que les problèmes d’Urbani sont apparus lorsque, dès la fin des années 60, il a osé aborder le thème de la protection de l’environnement dans ses projets. Et il a osé l’aborder non pas de la manière abstraite et démagogique, et donc inoffensive, des écologistes, mais plutôt en indiquant comme solution au problème la mise en œuvre d’une politique de conservation de la totalité du patrimoine artistique dans la totalité de l’environnement, puis en définissant cette politique dans tous les détails technico-scientifiques et organisationnels possibles. C’est là que ses problèmes se sont posés. D’avoir élaboré des projets de travail cohérents et rationnels - le Plan Ombrien en était le fruit mûr - pour parvenir à une coexistence harmonieuse entre la conservation du patrimoine artistique, l’environnement, la recherche scientifique et les nouveautés de l’économie. Des projets dont le caractère concret représentait un véritable danger pour tout le système de protection et, avant cela, pour la politique, encore incapable de mettre en œuvre un programme de développement économique nouveau et différent pour le pays. Un programme qui, notamment en Italie, ne peut que s’articuler autour de l’environnement. D’où leur non-application.

Un danger réel pour l’ensemble du système de protection me semble toutefois exagéré.

Je ne le pense pas. C’était en effet un danger pour les hommes politiques, qui se trouveraient en possession d’une série d’instruments leur permettant d’empêcher de manière simple et rationnelle le vol du territoire par la spéculation immobilière: celle qu’ils ont historiquement toujours favorisée, quel que soit le parti auquel ils appartiennent. Un danger pour les surintendants qui se voyaient obligés de se défaire du rôle facile du fonctionnaire omnipotent qui ne fait que dire oui ou non (avec tout ce que cela implique), pour assumer le rôle de ceux qui planifient et organisent, en harmonie avec les propriétaires privés, les régions et les autorités locales, les actions positives et raisonnées à mener pour la conservation du patrimoine artistique en relation avec l’environnement. Ils représentaient un danger pour l’université, qui a été contrainte de modifier radicalement les cours de formation des experts en conservation (historiens de l’art, archéologues, architectes), devenus inadéquats, en promouvant des cours sanctionnés par un diplôme - selon les termes d’Urbani - pour former des experts nouveaux et différents “dans la théorie et la pratique des choix publics concernant les problèmes de compatibilité entre développement et conservation, capables de faire valoir, dans les ”évaluations d’impact environnemental“, comme dans celles des plans territoriaux et/ou paysagers, les raisons de l’histoire et de la culture”. Enfin, ils représentaient un danger pour les mouvements et associations engagés dans la conservation du paysage et de l’environnement et pour les journalistes traitant de ces questions, tous contraints d’abandonner l’amateurisme idéologique facile de leurs combats habituels pour se mesurer à la dure réalité des compétences technico-scientifiques et organisationnelles nécessaires à la résolution du problème.

Je pense que vous avez une conception romantique tardive de la figure d’Urbani, c’est-à-dire que vous le voyez comme un surhomme en lutte solitaire contre une société sourde et hostile. Même s’il est vrai qu’Urbani présentait certaines des caractéristiques de ce surhomme, à mon avis, le problème était plus simple. Je pense que les hommes politiques, mais pas tous, les directeurs généraux et les surintendants ne comprenaient tout simplement pas les projets d’Urbani qui, de toute façon, ne faisait aucun effort particulier pour se faire comprendre d’eux. Je vais vous raconter un fait typique de sa relation avec le pouvoir politique. En 1982, Vincenzo Scotti, alors ministre des Biens culturels, emmène Urbani en voiture à Assise pour évaluer avec lui les dégâts causés par un nouveau tremblement de terre, sans gravité, en Ombrie. À la fin de la visite, Scotti a demandé à Urbani de l’accompagner à Gubbio, ville également touchée par le tremblement de terre, mais celui-ci a refusé catégoriquement parce qu’il avait un dîner à Rome, d’où il est rentré dans la voiture très lente du ministère, tandis que Scotti s’est rendu à Gubbio avec un ami dans une voiture de sport. Il est typique d’Urbani de se comporter exactement à l’opposé de ce qu’aurait fait n’importe lequel de ses collègues, directeur d’une institution publique, lorsqu’on lui a offert la possibilité d’avoir un ministre influent à sa disposition pendant presque toute une journée.

Mais en 1982. Alors qu’Urbani avait depuis des années la preuve concrète de l’hostilité des politiques à son égard. Il est donc facile de comprendre les raisons de la fuite d’Urbani à Rome. Pour éviter le cauchemar d’une journée entière passée avec ceux qui appartenaient - pas tant Scotti, mais en général - à cette “classe politique manifestement ignorante ou insouciante des avancées doctrinales les plus récentes dans la théorie et la pratique de la décision publique”. Des questions désormais clairement soumises au principe selon lequel le progrès et le développement ne dépendent pas seulement de la dynamique mécaniste des forces économiques traditionnelles, mais aussi, dans une mesure finalement prépondérante, de la prise en compte de ce qui est bénéfique pour l’homme", comme l’écrivait lui-même Urbani.

Je crois qu’en réalité, les ministres ne sont pas pour grand-chose dans les difficultés de mise en œuvre des plans d’Urbani, comme celui de l’Ombrie. Les ministres disent et promettent, mais c’est ensuite l’appareil bureaucratique qui décide, et cet appareil, nous venons de le dire, était plutôt hostile à ses propositions. Après tout, la démission houleuse et précoce d’Urbani était due au fait que son directeur administratif, un certain Nicoletti, partait à la mer alors qu’il aurait dû être à l’Institut pour travailler. Urbani a écrit des notes officielles de protestation au ministère, et le ministère a chargé ce même directeur administratif, un puissant syndicaliste, de répondre aux remarques de son supérieur, c’est-à-dire Urbani. Il s’agissait pourtant d’une affaire crétine dont il aurait dû se désintéresser complètement. Il ne s’agit pas d’un acte d’hostilité personnelle, mais d’un exemple typique d’autodéfense organisée d’une administration publique dont les fonctionnaires ont toujours été habitués à être automatiquement jugés “excellents” par leurs supérieurs, même s’ils sont incompétents et complètement désintéressés de leur travail.

En parlant d’avancement automatique de carrière, pensez qu’aujourd’hui (2007) le commissaire qui, comme me l’a raconté Massimo Ferretti, a répondu en 1983 avec des cornes et des gestes superstitieux au jeune fonctionnaire qui lui demandait d’accueillir au siège de la surintendance le dernier et généralement inutile acte public de civilisation de protection produit par Urbani avant qu’il ne démissionne prématurément de la direction de l’Icr, est en train d’organiser l’exposition sur la “Protection de l’environnement”: l’exposition sur la “Protection du patrimoine monumental contre les risques sismiques”. Quoi qu’il en soit, est-ce dans l’affrontement avec la bureaucratie ministérielle qu’Urbani s’est, à votre avis, trompé ?

Oui, sans aucun doute. En fait, ce n’est pas que Triches ou Sisinni et les autres directeurs généraux ou collègues surintendants aient eu des idées différentes de celles d’Urbani sur la manière d’aborder les problèmes de protection, de conservation et de restauration. Ils n’en avaient tout simplement pas.

Des idées qu’Urbani avait au contraire très clairement. Cette citation tirée d’un de ses textes de 1978, il y a vingt-neuf ans, suffit: “Si l’on veut donner une solution concrète au problème de la conservation, et plus généralement à tout le problème de la protection du patrimoine culturel, il faut se rendre à l’évidence qu’aucune solution n’est possible tant que l’on n’a pas identifié avec la plus grande précision la nature du patrimoine. Si l’on veut donner une solution concrète au problème de la conservation, et plus généralement à tout le problème de la protection du patrimoine culturel, il faut se rendre à l’évidence qu’aucune solution n’est possible tant que l’on n’a pas identifié avec la plus grande précision les termes réels dans lesquels se pose le problème lui-même, en renonçant une fois pour toutes à la croyance que puisque l’art, comme le disait Benedetto Croce, ”tout le monde sait ce qu’il est“, la protection n’est pas une question d’intelligence pratique, mais d’esthétique et peut-être de philosophie du droit. Après des décennies de restauration orientée vers des objectifs esthétiques et donc, par définition, seulement capable de résultats occasionnels et non réglementaires, la situation actuelle est que, dans le mauvais état de la généralité des choses à préserver, nous avons des techniques pour la plupart inefficaces, voire contre-productives par rapport à l’objectif spécifique, quelques dizaines de bons restaurateurs à travers le pays, et un corps de gestion (architectes, archéologues et historiens de l’art) largement inconscient de cet état de fait. Vers lequel commencent d’ailleurs à se tourner les attentes totalement informulées d’un nombre sans cesse croissant de jeunes fuyant l’enseignement supérieur”.

Exactement. Il lui suffisait donc d’expliquer ses idées avec un peu de patience à ses directeurs généraux et à ses collègues surintendants, de les convaincre peu à peu, peut-être en allant dîner avec eux, en étant sympathique, en faisant semblant d’aimer écouter quelques potins ministériels au téléphone, et ils auraient certainement pris ses projets en considération, pensant peut-être à la fin les avoir inventés. J’ai moi-même entendu le tout-puissant directeur général Sisinni dire, en rencontrant Urbani lors d’un dîner: “Je vous aime beaucoup, professeur Urbani, même si je sais que vous ne m’aimez pas”. Et c’était vrai. Sisinni aurait aimé l’approbation d’Urbani, mais il n’a rien fait pour cacher son aversion pour lui. Mais il aurait suffi d’attendre. Les directeurs généraux passent, ceux qui savent ne passent pas. Au lieu de cela, ses nerfs ont lâché et il a démissionné.

À propos de Sisinni, l’une des dernières fois où j’ai vu Urbani rire - et pleurer - c’est lorsque je lui ai déclamé quelques passages de ce singulier répertoire de gags involontaires qu’est I miei beni (Mes biens), le livre dans lequel Sisinni déclarait son amour éternel pour le patrimoine culturel de notre pays, en affirmant qu’il était “le sien”. Urbani lui-même m’avait demandé de lui en lire quelques passages parce qu’il était intrigué par une critique positive publiée à l’époque dans le “Corriere della Sera” par un certain Tale Quintavalle, un professeur d’université qui est l’un des principaux responsables de la mise en place de ces véritables escroqueries pour les jeunes générations que sont les cours de licence sur le patrimoine culturel. Mais son hilarité ouverte s’est vite transformée en amertume: “Pensez que ce grotesque concentré de banalités est la pensée inexistante sur la protection, la conservation et la restauration de celui que tout le monde appelle le ”directeur général technique". Quel avenir restera-t-il à notre patrimoine artistique entre de telles mains ? Et dans celles des politiciens, des professeurs d’université, des surintendants, des journalistes et de tous ceux qui prennent un amateur de province pour un professionnel dans ce domaine si difficile qui est le nôtre. Mais laissons Sisinni à son sort et revenons aux problèmes de conservation.

Un thème assez central de ce travail était de savoir comment donner un contenu exact à la notion d’“état de conservation”. Un intérêt évidemment commun à tous ceux qui ont travaillé avec Urbani, mais surtout le sien. Au cours de ces années, il n’a cessé d’insister sur le fait que la mesure de l’état de conservation devait être le point de départ d’une science de la conservation qui voulait s’appeler ainsi.

Urbani écrivait en effet que “les interventions de restauration et de conservation, en l’absence d’une définition précise du concept d’état de conservation, sont en fait réalisées à l’aveuglette”. Mais bien que cela soit très vrai, rien n’a été fait depuis pour compenser cette énième défausse du secteur.

Pas grand-chose. Mais ma vision du problème a entre-temps beaucoup changé et s’est compliquée. Les œuvres d’art sont en effet des objets qui voyagent dans le temps, et leur état de conservation n’est donc pas une mesure statique, basée sur des données mesurées aujourd’hui, mais devrait être une mesure de nature dynamique: celle de la vitesse à laquelle l’objet se transforme. Mais nous ne pouvons réaliser une mesure de cet état de conservation “dynamique” que si nous disposons également de points de mesure dans le passé. Il est donc indispensable de connaître l’histoire de l’objet à conserver, en gardant toujours à l’esprit que pour une œuvre d’art - comme pour toute autre chose: une montagne, un arbre ou un être vivant - la vitesse de dégradation n’est jamais constante. Ce qui signifie que pour établir la vitesse de la détérioration inévitable d’un objet donné, il faudrait pouvoir retracer sa “ligne de vie”, c’est-à-dire connaître la succession de petites et grandes catastrophes entrecoupées de périodes de lente évolution qui ont caractérisé son existence, et comparer ensuite ces données avec son état actuel. La “lourdeur” de l’intervention de conservation doit être adaptée à la vitesse plus ou moins grande de la dégradation - j’insiste - au moment de l’intervention elle-même. Une structure en ruine peut en effet avoir subi de graves dommages, c’est-à-dire des “catastrophes”, dans le passé, mais peut aujourd’hui avoir atteint un état stable et donc être en bon état de conservation. Au contraire, un bâtiment qui n’a pas subi de graves problèmes dans le passé peut au contraire avoir subi une dégradation structurelle progressive qui n’est pas perceptible à l’œil nu, et se trouver ainsi dans un très mauvais état de conservation.

Vous souvenez-vous de l’engouement d’Urbani pour la “théorie des catastrophes” élaborée au début des années 70 par René Thom et de la traduction du volume dans lequel cette théorie est exposée par un mathématicien un temps en vadrouille à l’Icr, Antonio Pedrini ? Traduction qu’Urbani a ensuite donnée à Einaudi, éditeur en 1980 en Italie de ce volume sous le titre Stabilité structurale et morphogenèse?

Mais l’intérêt pour le lien entre les principes théoriques de Thom et la conservation du patrimoine culturel n’appartient qu’à Urbani. Il s’agissait en fait d’une approche trop complexe du problème de la conservation, d’un niveau trop élevé. Complètement hors de portée non seulement des ministres, des sous-secrétaires, des directeurs généraux et de ses collègues surintendants, mais aussi de nous, les collaborateurs. Pour revenir à ce que je disais tout à l’heure, je suis convaincu que lorsque l’histoire antérieure de la conservation de l’objet considéré est peu connue (comme c’est presque toujours le cas), la seule façon de jeter les bases pour mesurer l’aspect dynamique de l’état de conservation est d’établir un point de départ. Ensuite, pour établir la vitesse de l’inévitable détérioration de cet objet, il faudrait répéter les mêmes mesures après quelques années pour les comparer aux premières. Il est donc primordial non seulement d’effectuer des recherches, mais aussi de conserver les résultats de ces recherches, ce qui nécessite un revirement, car aujourd’hui, les archives des recherches et des restaurations sont le plus souvent abandonnées à elles-mêmes dans une étagère poussiéreuse de l’intendance, quand elles n’ont pas complètement disparu.

Or, je n’ai pas connaissance que les surintendants aient commencé à faire effectuer ce type de mesure avant de procéder à une restauration. D’ailleurs, ce qu’écrivait Urbani en 1973, dans l’introduction de Problèmes de conservation, sur le rôle joué par la recherche dans ce secteur me semble toujours tout à fait pertinent: “La contribution des sciences expérimentales à l’étude et à la restauration du patrimoine culturel a surtout consisté jusqu’à présent dans l’application des principales méthodes d’analyse chimique à l’examen de certains matériaux (pigments, peintures, alliages métalliques, etc.) et en ce qui concerne les aides instrumentales à la restauration du patrimoine culturel”.) et, en ce qui concerne les aides instrumentales, dans l’utilisation de rayons X, de lumières spéciales et de techniques de microscopie appropriées pour l’exploration de couches internes ou d’éléments de surface non observables autrement. Les résultats de ce type de recherche, clairement orientés dans un sens descriptif, sont très peu significatifs du point de vue de la chimie et de la physique".

Si aujourd’hui les choses sont encore en grande partie comme le soulignait Urbani en 1973, il y a trente-quatre ans, c’est parce que l’intérêt des historiens de l’art, mais fondamentalement aussi des archéologues et des architectes, est principalement orienté vers des recherches à des fins esthétiques, ou vers l’étude des techniques d’exécution originales. Toutes les recherches qui, du point de vue de la conservation, sont d’une importance mineure. C’est pourquoi, lorsqu’en 1978, l’Environmental Protection Agency m’a demandé de prononcer le discours d’introduction d’une conférence sur la conservation des matériaux en pierre qui s’est tenue à la Smithsonian Institution de Washington, j’ai expliqué à un auditoire plutôt surpris à quel point la science avait peu contribué au problème de la conservation jusqu’à ce moment-là. Peu de choses ont changé depuis. À tel point que lorsqu’en 1999, “Conservation”, la lettre d’information du Getty Conservation Instute, m’a demandé d’écrire un article sur la position du scientifique dans la conservation, je suis allé jusqu’à exprimer des doutes sur le fait que la “science de la conservation” soit réellement une science, puisque ses résultats sont plutôt incontrôlables.

De plus, ces analyses “descriptives”, lorsqu’elles sont bien faites, identifient inévitablement l’original avec tout ce qu’on lui a ajouté au cours des siècles d’entretien et de restauration. Leurs résultats risquent donc à chaque fois d’être un condensé de mercéologie plutôt qu’une description exacte des techniques d’exécution originales. C’est pourquoi l’observation directe du matériau par un œil expert et, surtout, la comparaison entre ces observations et ce que disent les traités techniques historiques sur le sujet, sont bien plus utiles que les investigations chimico-physiques, pour naviguer de manière significative dans le thème complexe des techniques d’exécution originales.

Le fait est que, dans ces cas, la technologie et la technique l’emportent complètement sur la science et que l’idée de confier la recherche sur les techniques d’exécution originales à la science “pure” et non à la science des matériaux est erronée en premier lieu.

Au terme de cette longue conversation, par rapport à l’expérience des Problèmes de conservation, quelle est la situation aujourd’hui dans le domaine de la recherche appliquée sur le patrimoine culturel ?

Il est encore très limité. Le système universitaire et scientifique italien est très fermé. Souvent, les projets ne traitent pas des vrais problèmes de conservation, mais de détails théoriques qui ne sont pas très importants. Par exemple, les fonds du dernier grand projet du CNR consacré au patrimoine culturel sont souvent dispersés dans des travaux sur des lignes de recherche peu prometteuses, et ce en raison d’une prévalence excessive de la science pure, de la théorie, sur la technologie.

Par exemple ?

Les résines acryliques constituent encore une protection fiable à l’intérieur, alors qu’elles ont une durée de vie assez courte à l’extérieur. La tendance actuelle est de les remplacer par des silicones qui, dans le cas du marbre, semblent être une solution encore plus mauvaise. Les fluopolymères, derniers nés dans le domaine de la conservation, vieillissent mieux mais attirent la poussière et, sur le marbre blanc, ils ne semblent pas acceptables. Pour résoudre ce problème, le CNR est reparti de zéro et a confié à un laboratoire universitaire le projet de fabriquer une molécule capable de former des couches protectrices plus hydrofuges et plus résistantes au vieillissement.

Et que s’est-il passé ?

Les chercheurs ont introduit du fluor dans la molécule d’un monomère acrylique à la place de l’hydrogène, ce qui en théorie est une bonne idée, puis ont synthétisé des polymères. Avec un problème: à ce jour, on ne sait pas comment ces polymères agissent sur une pierre en situation réelle, ni ce qui peut se passer à l’interface entre la couche protectrice et la pierre, par exemple dans un environnement pollué. On ne sait pas non plus s’ils attirent la poussière, ce qui était le défaut des fluopolymères commerciaux. Si, au contraire, la préparation du polymère avait été confiée à une industrie qui a toujours été active dans la synthèse et la commercialisation de polymères, ou avait cherché sur le marché des molécules prometteuses, et avait concentré les fonds sur des tests technologiques de fonctionnalité et de résistance, nous aurions aujourd’hui beaucoup plus de connaissances et probablement un meilleur produit que celui que nous avons aujourd’hui. Et c’est essentiellement l’indication méthodologique donnée par Urbani dans Problèmes de conservation en 1973, lorsqu’il propose des modèles de recherche confiés aux industries les plus compétentes. De nouvelles idées sont souvent proposées, mais la manière de les tester dans la réalité du travail de conservation n’est, à mon avis, pas la bonne. Aujourd’hui, par exemple, nous avons devant nous la nouveauté du nano-calcium.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Les nano-calcaires sont des particules de chaux hydratée d’environ un millionième de millimètre, préparées à Florence par le professeur Dei. Elles sont si petites qu’elles peuvent pénétrer dans tous les pores et les moindres fissures d’un matériau décoré, d’une couche peinte de fresque, de plâtre ou de pierre, et ainsi le consolider. Le problème est d’évaluer leur pouvoir consolidant et les limites possibles de leur utilisation, c’est-à-dire de comprendre dans quels cas leur utilisation est prometteuse et dans quels cas elle ne l’est pas. Il serait alors judicieux d’investir des ressources dans un projet de recherche technologique. Mais un tel projet n’existe pas aujourd’hui, alors que de nombreux restaurateurs se sont procuré des nano-calcifiants, puisqu’ils sont déjà sur le marché, et les expérimentent chacun à leur manière.

C’est l’un des risques de la restauration. Un nouveau produit qui devient à la mode.

Et donc, parce qu’il est à la mode, on l’utilise partout sans avoir la moindre idée de ses caractéristiques d’utilisation et des résultats que l’on peut obtenir sur une longue période. Ce n’est pas non plus une nouveauté. En fait, l’histoire de la restauration moderne est jalonnée d’expérimentations sauvages avec de nouveaux matériaux à la mode, qui ont été suivies, lorsque les limites ou les conséquences d’une mauvaise application ont commencé à apparaître, d’un passage à des matériaux d’une mode plus tardive. Cela a été le cas dans le passé avec les silicates, les fluosilicates, les résines acryliques et d’autres produits, pour des raisons qui ne dépendent pas vraiment des mérites et des défauts réels de ces matériaux, mais de la façon dont ils ont été utilisés.

Ce qui marque un nouvel échec des missions institutionnelles de l’Icr, lieu où les matériaux de restauration devraient être testés puis validés pour l’ensemble du pays ?

L’Icr ne semble pas penser que le contrôle des technologies utilisées en Italie et la création de réglementations fassent partie de ses missions institutionnelles. Ses scientifiques ne peuvent pas participer aux réunions des groupes de travail de l’Uni-Cultural Heritage car il n’y a pas de fonds pour les missions. En Italie, la mode des matériaux de restauration est aujourd’hui régionale, de sorte que très souvent une technologie populaire dans une région est, pour cette même raison, détestée dans une autre. Pour en rester à la consolidation de la chaux, ce n’est pas nouveau. En fait, on en parlait déjà au 19e siècle en Angleterre, et au 20e siècle, elle était très appréciée des restaurateurs anglais, mais jugée inefficace par les chimistes anglais. La nouveauté de la nano-calcaire réside non seulement dans la très petite taille des particules en suspension dans un solvant au lieu de l’eau, mais aussi dans la plus grande quantité de chaux contenue dans un volume de liquide: un résidu sec trois fois plus important que celui obtenu à partir d’une solution saturée de chaux dans l’eau. Cela laisse présager une action consolidante plus efficace que celle de l’eau de chaux traditionnelle. Toutefois, une expérimentation sereine serait nécessaire.

L’utilisation de l’hydroxyde de baryum peut également être considérée comme une nouvelle tendance, toujours en ce qui concerne la consolidation des peintures murales avec des matériaux inorganiques. Il s’agit d’une technique de consolidation du 19e siècle qui a été remise au goût du jour à Florence lors de l’inondation de 1966 et qui a été largement utilisée depuis lors, en particulier en Toscane. Une technique cependant combattue par Urbani parce qu’elle modifie de façon irréversible la structure chimico-physique même de l’enduit peint à fresque, et qu’il s’agit là d’une modification inacceptable, avant tout sur le plan théorique. Mais aussi une technique dont je n’ai jamais vraiment compris le mécanisme. Disons très rapidement que le carbonate d’ammonium est appelé à résoudre une forme quasi universelle d’altération des peintures murales à fresque, la transformation en sulfate de calcium d’une partie du carbonate de calcium constituant l’enduit et la pellicule picturale. Le carbonate d’ammonium est utilisé pour produire une réaction chimique qui transforme les cristaux de sulfate de calcium nouvellement formés en carbonate de calcium, le volume du premier étant réduit par l’ajout de baryum. Les problèmes sont nombreux. Tout d’abord, il est évident qu’il est impossible d’évaluer exactement la quantité de sulfate présente dans un enduit au départ. Il est donc tout aussi impossible de déterminer la quantité exacte de réactif et de consolidant: le carbonate d’ammonium et l’hydroxyde de baryum. Ce qui revient à travailler à l’aveuglette. De plus, une réaction égale, et donc une réduction volumique égale des sulfates, devrait être assurée dans toutes les restaurations, étant donné l’utilisation universelle du carbonate d’ammonium: non pas pour utiliser le baryum, mais pour nettoyer les fresques. Mais cela n’est jamais mentionné dans les rapports de restauration. Enfin, pour la réparation de la désolidarisation superficielle de la couleur - sans examiner ici l’utilisation de consolidants organiques comme le Paraloid B72, - n’est-ce pas la même chose d’utiliser un autre consolidant inorganique comme le silicate d’éthyle à la place de l’hydroxyde de baryum, c’est-à-dire, maintenant, des nano-calcaires ? Substances, silicate d’éthyle et nano-calcaires, infiniment plus faciles à appliquer que l’hydroxyde de baryum, car il n’y a jamais de risque de blanchiment irréversible du film de peinture, risque qui existe avec le baryum, ni de risque de décoloration du film de peinture, ni de risque de décoloration du film de peinture. il n’est pas nécessaire de maintenir des compresses de carbonate d’ammonium sur l’enduit peint à fresque pendant toute une nuit - ce que j’ai moi-même vu se produire sur des tableaux de Beato Angelico, et non de Pietro Sparapane da Norcia ! - afin d’augmenter sa porosité pour mieux l’imbiber ensuite d’hydroxyde de baryum. Une opération, la dernière, effectuée sans tenir compte du fait qu’en agissant de la sorte: a) on obtient une consolidation manifestement surdimensionnée, car la porosité de l’enduit ainsi traité devient supérieure à la porosité initiale ; b) on crée des effets inévitables et graves sur la pellicule picturale, car le carbonate d’ammonium est une substance qui crée des complexes avec les ions métalliques, présents dans de nombreux pigments ; et c) le carbonate d’ammonium est une substance qui crée des complexes avec les ions métalliques, présents dans de nombreux pigments. Ceux-ci sont présents dans de nombreux pigments ; et ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il est conservé pendant une période très longue, par exemple 12 heures pendant la nuit, en contact direct avec la peinture.

Votre question est trop complexe pour y répondre dans une conversation. J’espère que vous n’en poserez pas de semblables à vos étudiants d’Urbino lors des examens. Je préfère éluder le problème général de la consolidation des surfaces plutôt que d’entrer dans les détails de la querelle Baryum-Paraloïde. Depuis le 19ème siècle, il existe un défi constant entre les méthodes de consolidation inorganiques (silicates, fluosilicates, barytes, chaux) et les méthodes organiques (huile de lin, paraffine, cires, gomme-laque). Il y a des arguments pour et contre chacune de ces catégories de matériaux. Je résumerais la question comme suit: a) les inorganiques ne vieillissent pas, mais le matériau consolidé reste fragile, et si la fissure à combler est trop grande (plus de 0,03 mm dit George Wheeler, je l’augmenterais un peu) la consolidation n’a pas lieu ; b) les organiques vieillissent, peuvent changer de couleur, devenir difficiles à solubiliser et perdre leur imperméabilité, mais améliorent les caractéristiques mécaniques du matériau et peuvent permettre à des flocons détachés d’adhérer. En général, j’ai l’impression qu’il y a eu des succès et des échecs dans les deux domaines, pour des raisons qui devraient être mieux étudiées. Dans l’histoire de la conservation des peintures murales, les consolidants organiques de surface (fixateurs) ont toujours été utilisés, à de rares exceptions près, jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, puis on a commencé à expérimenter des méthodes inorganiques telles que la méthode de l’aluminate de sodium dans les Musées du Vatican. Aujourd’hui, pour les pierres, on alterne les matériaux inorganiques (silicate d’éthyle) avec des matériaux partiellement organiques (silanes) ou totalement organiques (colles acryliques et époxy) selon le type de problème. Pour les peintures murales, le problème est plus difficile, notamment parce que la technique originale n’est pas toujours connue. Des recherches récentes montrent qu’à certaines époques, l’utilisation de finitions à base de liants organiques dans la peinture à fresque est plus fréquente qu’on ne le pensait. Même pour les peintures murales romaines de Pompéi et d’Herculanum, des doutes qui semblaient avoir été résolus sont réapparus ; et notons que ces peintures ont toujours été protégées avec de la cire ou de la paraffine avec des résultats qui me semblent bons. Mais la controverse est utile après tout, à condition qu’elle pousse quelqu’un à étudier plus profondément pour trouver des données à tirer sur l’ennemi. Si l’on se contente de tirer des mots, il est difficile d’améliorer les connaissances.

Étudier plus en profondeur ce que vous avez appelé la "querelle du baryum et des paraloïdes" serait l'une des tâches institutionnelles de l'Icr, comme d'habitude, mais qui n'est pas remplie. Bien qu'un chimiste et un physicien de l'Icr, Giuseppina Vigliano et Giorgio Accardo, aient exprimé de nombreux doutes sur l'utilisation du baryum il y a des années dans l'un de leurs livres, en écrivant: "Il va sans dire que tant le traitement au carbonate d'ammonium que celui à l'hydroxyde de baryum doivent être dosés en fonction de la quantité de gypse présente [dans la fresque] et de sa dislocation dans la structure Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils

automatiques.

Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au

programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.