L’histoire du marathonien japonais Kōkichi Tsuburaya pourrait servir d’exemple pour expliquer comment les Grecs anciens, inventeurs des Jeux olympiques de l’Antiquité, considéraient ce que nous appellerions aujourd’hui des compétitions sportives, même si un Grec d’il y a, disons, vingt-cinq siècles aurait eu du mal à comprendre notre concept de “sport”. Tsuburaya a participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 1964 et s’est classé troisième du marathon remporté par l’Éthiopien Abebe Bikila (plus connu pour son triomphe sur le marathon aux Jeux de Rome en 1960). L’athlète japonais remporte la médaille de bronze mais se fait dépasser dans les derniers instants par l’Anglais Basil Heatley : il est profondément honteux d’avoir perdu la médaille d’argent dans la dernière ligne droite. “J’ai commis une erreur impardonnable devant le peuple japonais”, a-t-il déclaré peu après. “Je dois me racheter en courant et en hissant le Hinomaru aux prochains Jeux Olympiques de Mexico”. Tsuburaya souffrait de l’idée qu’il ne serait pas en mesure de remporter les prochains Jeux olympiques et s’est donc soumis à un entraînement exténuant avant les Jeux de Mexico en 1968. Cependant, son corps n’a pas résisté à l’effort et le marathonien japonais a accumulé une série de blessures : hernie discale, lumbago et blessure au tendon d’Achille. Dans la poursuite de son rêve, il a également perdu sa fiancée : un de ses supérieurs (Tsuburaya était en fait lieutenant dans l’armée japonaise) lui a dit qu’il ne pouvait pas se marier avant les Jeux olympiques, et ses parents, dans le Japon rigide des années 1960, n’étaient pas disposés à la faire attendre et l’ont forcée à quitter son bien-aimé. C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase : le 8 janvier 1968, quelques mois avant les Jeux olympiques, Tsuburaya se donne la mort en se tranchant la carotide. La légende veut qu’il ait été retrouvé mort en tenant sa médaille de bronze.

Tsuburaya est considéré comme une victime des Jeux olympiques : son suicide a souvent été mis en relation avec la vie de privations qu’il avait accepté de vivre dans l’espoir de remporter les Jeux. La mentalité de la victoire à tout prix, de la honte profonde ressentie face à l’échec, était caractéristique des athlètes de la Grèce antique, où aucun crédit n’était accordé au deuxième ou au troisième : il n’y avait que la victoire, seule la première place comptait. Nous trouvons un écho clair de cette mentalité dans la huitième Ode pythique de Pindare, dédiée à un athlète, Aristomène d’Égine, vainqueur de la lutte aux Jeux pythiques, que nous citons dans la traduction d’Ettore Romagnoli de 1927 : “Trois prix, Aristomène, tu les as gagnés par ton travail / Et sur quatre corps tu as dégringolé. / Et sur quatre corps tu as plongé / et tu es apparu féroce. / Pythus ne leur a pas accordé / comme à toi / un retour joyeux, ni, parvenus à leurs mères, / un doux rire de joie ne les a entourés : / par des chemins obliques ils ont tremblé, / esquivant l’hostile, / blessés par le destin ennemi”. La remise des prix aux vainqueurs des Jeux olympiques ne s’est pas toujours déroulée de la même manière (rappelons que les Jeux olympiques de l’Antiquité ont duré de 776 avant Jésus-Christ à 393 après Jésus-Christ). Selon une première tradition, les vainqueurs de toutes les compétitions des Jeux olympiques antiques n’étaient récompensés qu’à la fin, lorsque toutes les compétitions avaient eu lieu : dans l’intervalle entre la compétition et la cérémonie de remise des prix, le vainqueur pouvait toutefois se promener avec des rubans et des nœuds attachés à sa tête, à ses bras et à ses jambes, signalant ainsi son statut. La remise officielle des prix avait lieu au temple de Zeus à Olympie: le vainqueur recevait comme athlon, c’est-à-dire comme prix (un “athlète” en grec est littéralement “celui qui concourt pour un prix”), une couronne d’olivier (ce n’était pas le cas partout) : aux Jeux pythiques, la couronne était de laurier, aux Jeux isthmiques elle était de pin, aux Jeux néméens elle était de céleri sauvage) et une ceinture à nouer autour des cheveux (on en voit un exemple typique dans le Diadumène de Polyclète).

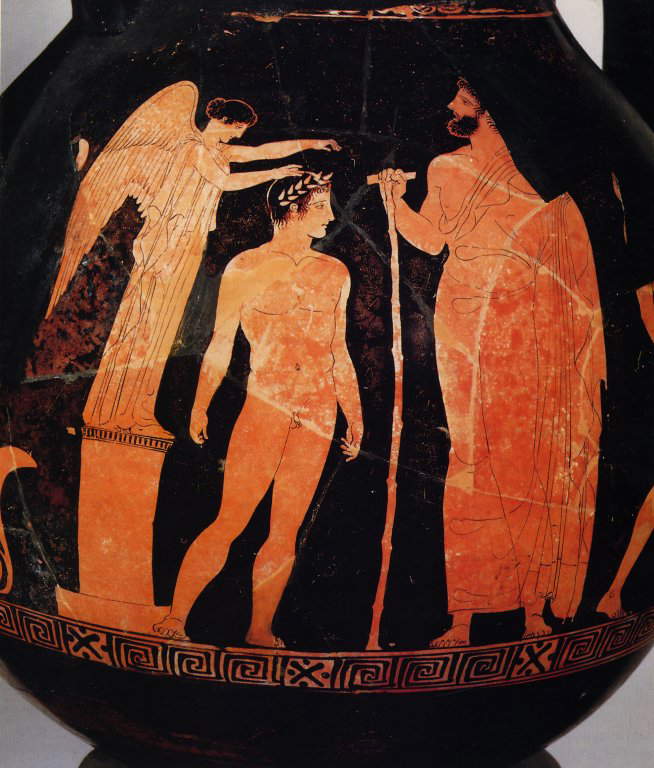

L’écharpe était remise avant la cérémonie de remise des prix, tandis que le couronnement avait lieu lors de la cérémonie officielle de remise des prix : le vainqueur était proclamé “le meilleur des Grecs” et pouvait assister à un banquet spécial auquel tous les vainqueurs étaient invités. L’universitaire Judith Swaddling résume ainsi la teneur des festivités : "Outre le banquet public pour les lauréats, diverses célébrations privées ont eu lieu dans la soirée. Le vin coulait à flots et il y avait des chants et des réjouissances. Les vainqueurs et leurs amis se paraient de guirlandes et paradaient autour de l’Altis en chantant des hymnes de victoire, qui étaient soit des chansons traditionnelles, soit des odes composées spécialement pour l’occasion par d’éminents poètes tels que Pindare ou Bacchilide. Plus le vainqueur était riche, plus la fête était grandiose et luxueuse. Alcibiade d’Athènes et Anaxilaus de Reggio ont tous deux organisé de magnifiques fêtes pour célébrer leurs victoires. Empédocle d’Agrigente était un disciple de Pythagore et donc végétarien. Il préparait un bœuf de pâte garni d’herbes et d’épices coûteuses et le distribuait aux spectateurs. Souvent, le festin durait toute la nuit et, le lendemain matin, les vainqueurs (qui, espérons-le, ne concourraient plus ce jour-là) faisaient des vœux solennels et des sacrifices aux dieux. Le moment symbolique du couronnement du vainqueur se retrouve également sur de nombreuses céramiques grecques : généralement, c’est la déesse Nike, la déesse de la victoire, qui place la couronne sur la tête de l’athlète, comme on peut le voir sur un péliké attique (vase à large ouverture pour les liquides) conservé au Musée archéologique national de Tarente, ou sur un skyphos (coupe à boire) du Musée olympique de Lausanne et sur plusieurs autres exemples, . Si l’athlète victorieux en avait les moyens (puisque la charge lui incombait), il pouvait aussi se vanter d’avoir une statue qui lui était dédiée, érigée dans l’Altis, la vallée où se trouvait le temple de Zeus (la statue pouvait cependant aussi être financée par les amis du vainqueur, ou par l’État). C’était le cas desJeux panathénaïques, qui avaient lieu tous les quatre ans à Athènes, et qui garantissaient aux vainqueurs, en guise de récompense, de l’huile d’olive contenue dans des amphores, les amphores panathénaïques, dont on peut voir de nombreux exemples dans les musées italiens, puisque plusieurs ont été conservées. Ces amphores suivaient toutes le même schéma décoratif : d’un côté, une représentation du sport dans lequel l’athlète avait gagné, et de l’autre, la figure de la déesse Athéna de profil accompagnée de l’inscription “Ton Atenethen Athlon”, c’est-à-dire “Le prix des Jeux d’Athènes”.

Une fois rentrés chez eux, les vainqueurs étaient souvent fêtés à leur tour. Il faut dire que dans le cadre des jeux les plus importants de l’Antiquité, y compris ceux d’Olympie, les prix n’étaient que symboliques : les athlètes ne recevaient donc pas de récompenses en argent ou en nature. En revanche, la situation était différente lorsque les vainqueurs rentraient chez eux. Souvent, en effet, les États d’origine des athlètes qui avaient triomphé aux Jeux accordaient à leurs champions des prix très importants : des sommes d’argent considérables, ou des denrées alimentaires, des logements gratuits, etc. À Athènes, par exemple, le législateur Solon avait décrété que les vainqueurs des Jeux isthmiques seraient récompensés par 100 drachmes, tandis que 500 drachmes étaient réservés aux Olympiens, les vainqueurs des Jeux olympiques : une somme considérable, puisque 500 drachmes correspondaient à ce qu’un riche Athénien gagnait en un an.

Cependant, le seul retour glorieux autorisé dans la Grèce antique était bien celui du vainqueur : pour les vaincus, il n’y avait pas de gloire. Aujourd’hui, c’est nous qui, à notre tour, peinons à comprendre cette idée (il y a bien sûr des exceptions : il existe des athlètes pour qui la seule issue admissible d’une compétition est la victoire, même s’ils sont de plus en plus des exceptions) : pour nous, le sport est avant tout un engagement, un travail acharné, la poursuite d’un but qui suppose le début d’un parcours ardu visant non pas tant à gagner qu’à donner le meilleur de soi-même. Bien sûr, aujourd’hui encore, la victoire est extrêmement importante, mais le concept moderne du sport est également lié au plaisir, à l’épanouissement personnel, au respect de l’adversaire, et selon le principe bien connu de Pierre de Coubertin , il est plus important de participer que de gagner, ce qui est souvent vrai pour de nombreux athlètes participant aux Jeux olympiques modernes, surtout lorsqu’ils savent qu’ils sont confrontés à des adversaires techniquement et physiquement mieux préparés : pour beaucoup, le rêve est avant tout de participer à l’événement sportif le plus important du monde, plutôt que de le gagner. Pour les Grecs de l’Antiquité, il en allait autrement : seule la victoire comptait. En effet, dans la Grèce antique, les jeux étaient à l’origine des compétitions préparatoires aux activités militaires: dans la vision des Grecs anciens, les compétitions sportives étaient une sorte de simulacre de la guerre, et la guerre, comme nous le savons, ne connaît qu’un seul vainqueur ; il n’y a pas de prix pour la deuxième ou la troisième place. Par conséquent, terminer deuxième ou troisième n’avait aucune importance pour les Grecs, à tel point que les noms de ce que nous considérons aujourd’hui comme des médailles d’argent ou de bronze ne figurent même pas dans les rapports sur les Jeux de l’Antiquité. Les égalités n’étaient pas non plus autorisées : en cas d’égalité, la couronne du vainqueur était dédiée à la divinité qui présidait les Jeux. Et la compétition sportive en tant qu’activité préparatoire à la guerre était aussi la motivation avec laquelle les politiciens justifiaient les dépenses élevées que les différentes villes de Grèce ou de Grande Grèce ou d’Asie Mineure engageaient pour permettre à leurs athlètes de s’entraîner, ainsi que pour entretenir les installations. En fait, la plupart des compétitions sportives ont des origines militaires : pensons au lancer du javelot, à la boxe, à la lutte, au lancer du disque, ou même simplement à la course et au saut en longueur, compétences utiles pour poursuivre des ennemis ou franchir des fossés.

L’équivalence n’est cependant pas totale. “Il est vrai que l’on peut facilement soutenir que certaines épreuves ont une origine militaire”, écrit l’érudit Robin Waterfield, “mais en réalité, les compétences acquises dans les épreuves olympiques se traduisent rarement par le type de compétences nécessaires à un soldat grec typique. [Le poète spartiate du VIIe siècle Tyrtheus doutait même que les capacités athlétiques développent nécessairement le type de courage nécessaire à la guerre. Et dans l’une de ses pièces, Euripide, dramaturge athénien du Ve siècle, fait dire à un personnage (on ne sait pas qui) : ”Combattront-ils l’ennemi avec des disques à la main ? Le sarcasme d’Euripide est justifié. Pendant quatorze fêtes olympiques successives au Ve siècle, à partir de la 70e olympiade en 500 avant J.-C., une course de chars tirés par des mulets a été organisée. Il est évident que cette course n’avait pas pour but de simuler ce qui pouvait se passer en temps de guerre. En outre, il n’y avait pas de compétitions de sports d’équipe, qui auraient vraisemblablement été utiles dans un contexte militaire". Bien que d’origine guerrière, les Jeux n’en restaient pas moins une fin en soi, et en cela ils ressemblaient beaucoup au sport moderne. Le lien entre la guerre et le sport“, selon Waterfield, ”ne fonctionnait que dans la mesure où les deux activités développaient la force, l’endurance, la discipline et le courage, et parce que l’éthique (et donc le vocabulaire) de la compétition athlétique reflétait celle de la guerre, et que les deux nécessitaient une violence contenue par le respect des règles".

L’idée d’attribuer des prix aux trois premiers des compétitions d’athlétisme est tout à fait moderne , et la séquence désormais classique or, argent et bronze est apparue pour la première fois aux Jeux olympiques de Saint-Louis en 1904, les troisièmes de l’ère moderne. Lors des deux éditions précédentes, le vainqueur recevait une médaille d’argent et le second une médaille de bronze. Cependant, dans les rapports officiels des premiers Jeux Olympiques, le second n’a jamais été un “second”. Il s’agit plutôt d’un “second vainqueur”. Par rapport à l’Antiquité, la notion de victoire avait déjà considérablement évolué.

L'auteur de cet article: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoAvertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.