L’exposition Belle Époque qui se tient actuellement au Palazzo Blu de Pise jusqu’au 7 avril 2026 aurait pu s’intituler Les Italiens de Paris, et son sous-titre est d’ailleurs “Peintres italiens à Paris à l’époque de l’impressionnisme”. Les protagonistes de cette exposition longue et articulée, organisée par Francesca Dini , sont en effet principalement Giovanni Boldini, Giuseppe De Nittis et Federico Zandomeneghi, c’est-à-dire les trois artistes considérés comme les principaux Italiens de Paris, qui, entre les années 1870 et la première décennie du XXe siècle, ont choisi la capitale française comme lieu idéal pour faire évoluer leur art et leur manière de peindre vers la modernité.Car c’est à Paris que, dans ces années-là, on commence à respirer un air nouveau, un air d’élégance, la mondanité d’une bourgeoisie qui s’urbanise de plus en plus et dont le niveau de vie s’améliore en conséquence. Une bourgeoisie qui fréquentait les salons, les cafés, les théâtres, qui se promenait sur les boulevards, qui participait activement à l’extraordinaire vague culturelle qui déferlait sur la Ville Lumière de l’époque, au cours de laquelle Paris devint le véritable centre névralgique de l’Europe. La vie agréable et apparemment frivole de la classe bourgeoise a donc été l’un des sujets les plus fréquemment représentés par ces artistes, qui ont insufflé l’esprit de l’époque dans leurs toiles, mais ce choix a été perçu dans le passé comme une sorte de trahison des artistes italiens de Paris à l’égard de leurs origines culturelles, afin de répondre aux faveurs du marché parisien. L’objectif déclaré de l’exposition dans l’introduction du catalogue qui l’accompagne est donc “d’évaluer les mutations stylistiques de Boldini, De Nittis et Zandomeneghi et les synergies nées de leurs rencontres avec d’autres artistes européens éminents vivant dans la capitale française”, écrit le commissaire, et “d’historiciser le rôle de nos valeureux peintres, dans la diversité de leurs choix esthétiques et de leurs parcours”. Sur le fond, "nos peintres sont-ils plus myopes que les impressionnistes français dans leur préférence pour la représentation de la vie agréable de la métropole et de ses contours ? Ou peut-être était-il opportun pour la France, après la désastreuse défaite de Sedan, de centraliser cette représentation de la métropole moderne, de la vie agréable, de la Belle Époque, afin de retrouver son prestige international perdu ?

Il n’y aurait probablement pas eu de Belle Époque sans cette ruineuse défaite française lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Ainsi, l’exposition de Palazzo Blu, avant de nous faire profiter de la douceur et de l’élégance de cette époque heureuse (même si ce n’est qu’un privilège bourgeois), nous fait respirer l’air lourd et tragique qui l’a précédée, à travers le nocturne de Carlo Ademollo, artiste-soldat du Risorgimento, qui représente trois religieuses éclairées à la lanterne parmi les corps qui gisent encore sur le champ de bataille au soir de la bataille de Sedan, à travers les corps des morts sur les palmes du martyre, aux visages fortement caractérisés, devant la personnification de Paris, debout, avec le tricolore français en lambeaux, pendant le Siège représenté par Ernest Meissonier, et à travers les cadavres gisant sur le sol au premier plan, dont celui d’une femme, représentée avec le teint verdâtre de la mort dans le grand tableau de Maximilien Luce au musée d’Orsay, qui fait référence à la mort.d’Orsay qui évoque les victimes de la Commune.

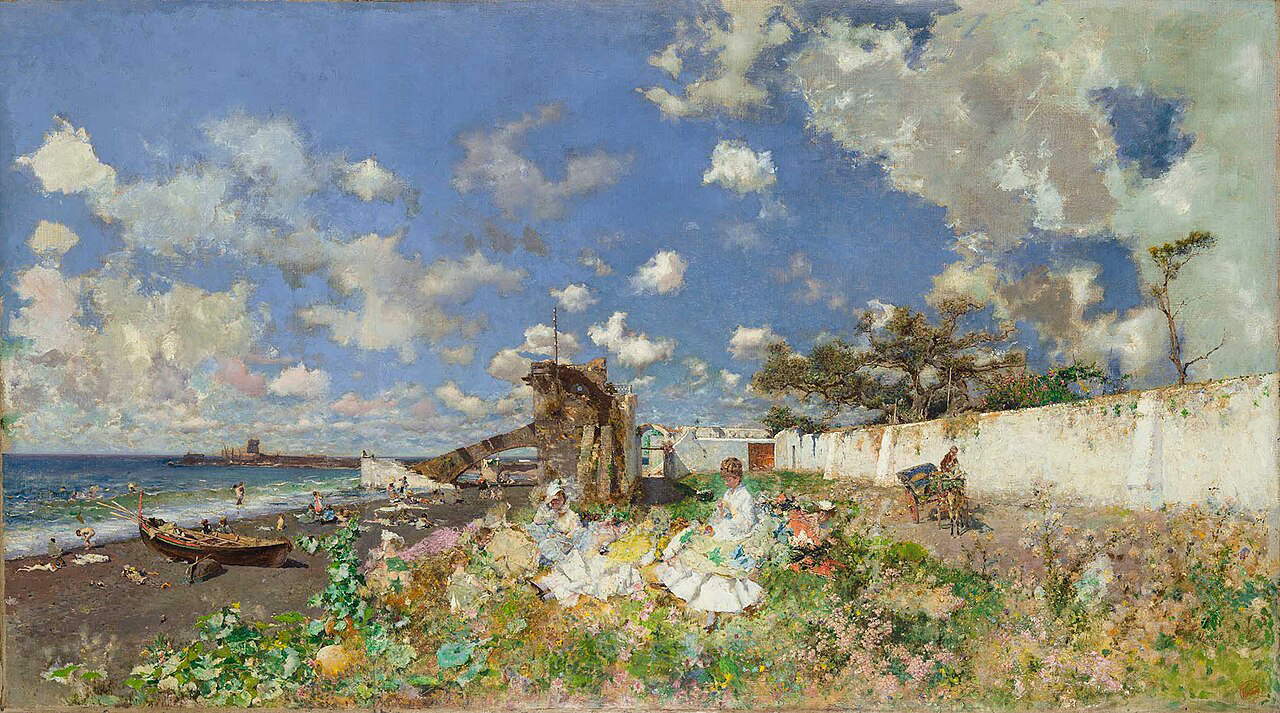

Le fort contraste entre la première et la deuxième section, entre le caractère tragique de la mort et l’époque heureuse de la Belle Époque, clairement mis en évidence par la gracieuse Berthe représentée par Giovanni Boldini sur un banc dans un parc de la métropole française, habillée à la dernière mode, les jambes croisées, le regard tourné sur le côté et la petite main sur le menton, dont le petit doigt glisse sur la bouche entrouverte dans un geste entre innocence et sensualité. Un saut d’atmosphère qui se poursuit avec le Retour des courses de chevaux qui se déroule par une journée ensoleillée au bois de Boulogne, un tableau de Giuseppe de Nittis qui lui donne également l’occasion de représenter des femmes, des hommes et des enfants tous bien habillés et heureux. Ont-ils donc tous deux trahi leurs origines italiennes pour se “féconder” ? Non, ils se sont manifestement adaptés à l’époque, souligne Francesca Dini, ils ont intercepté le désir de légèreté de la société parisienne animée par la joie de vivre et désireuse d’oublier les années difficiles qui venaient de s’écouler, et chacun d’eux a donc assumé le rôle de peintre de la vie moderne, ou comme le dirait Baudelaire, de l’artiste flâneur, de l’homme qui erre paresseusement dans les rues de la ville, contemplant les paysages et les gens qu’il voit au cours de ses promenades et se réjouissant de la vie universelle. Il est donc surprenant, en parcourant l’exposition, de voir des peintures de Boldini différentes de celles qui sont habituellement présentées dans les expositions, de ses figures féminines typiquement élégantes, c’est-à-dire une paire de scènes dans le parc de l’hôtel de ville : une paire de scènes dans le parc de Versailles, des rencontres galantes et nonchalantes de figurines minuscules mais détaillées, mais surtout une vue paysagère inhabituelle de la Strada Maestra à Combes-la-Ville, mise en dialogue pour souligner sa proximité mutuelle avec Spiaggia a Portici de Mariano Fortuny y Marsal (le Catalan était considéré comme l’artiste du moment à Paris), exposé pour la première fois en Italie à l ’occasion de cette exposition, et avec Il mulino di Castellammare de De Nittis, qui n’avait pas été vu exposé depuis longtemps. Une proximité qui saute immédiatement aux yeux dans les magnifiques cieux couverts de nuages. Le tableau de Boldini a été acheté par le collectionneur américain William Hood Stewart, l’une des références les plus importantes de Paris en matière d’art contemporain, avec la Maison Goupil (cette dernière étant un véritable découvreur de talents pour imposer sur le marché international des artistes, notamment du sud de l’Italie, comme Alceste Campriani et Antonio Mancini, présents dans l’exposition), et il s’agit d’une œuvre d’art de la plus haute qualité. Il est donc probable que Fortuny ait vu l’œuvre en vrai, puisque Stewart était son mécène, et qu’il ait été tellement frappé par “l’italianité de ce ciel de Tiepolesco” qu’il l’ait reproposée dans sa Spiaggia a Portici à peine un an plus tard.

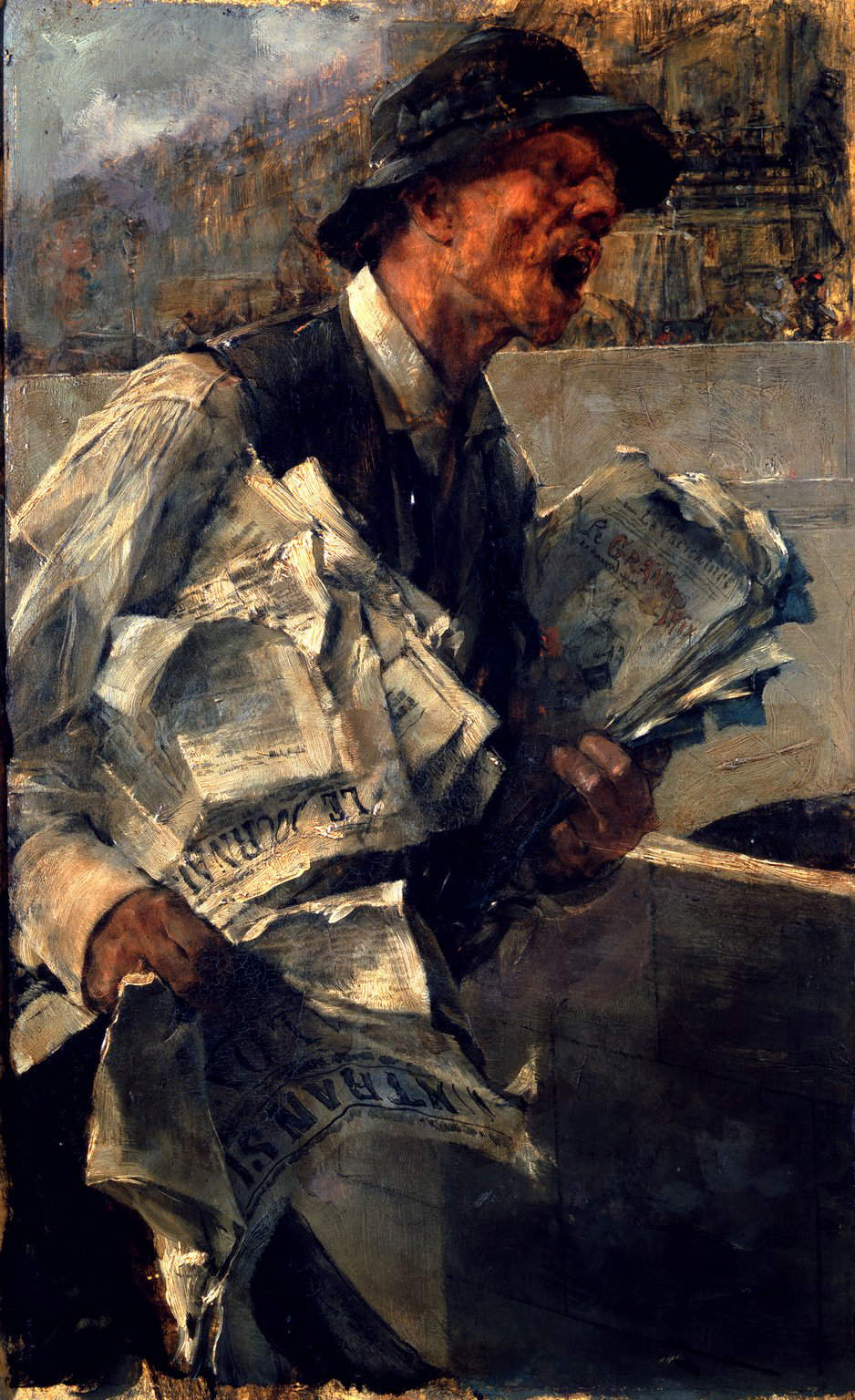

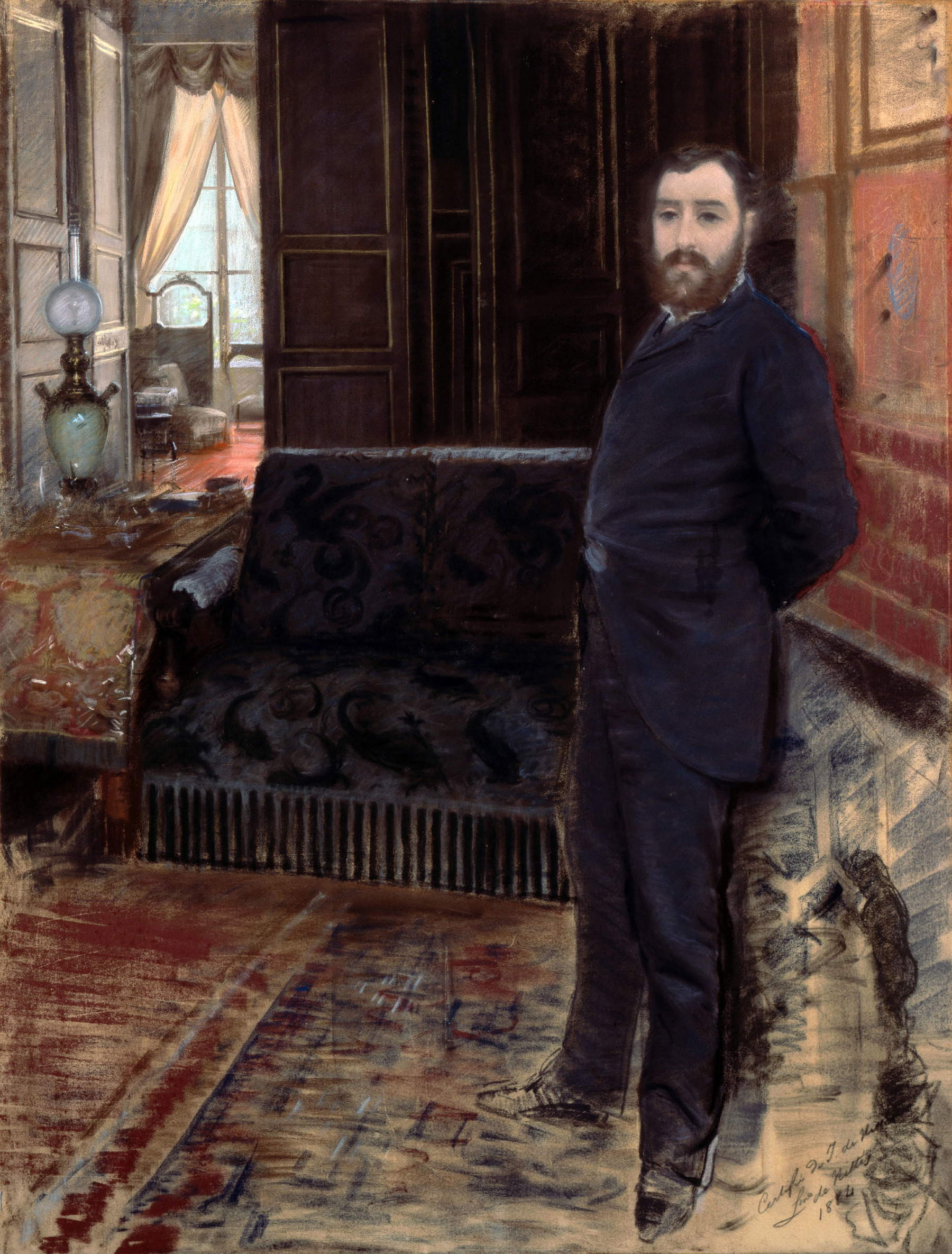

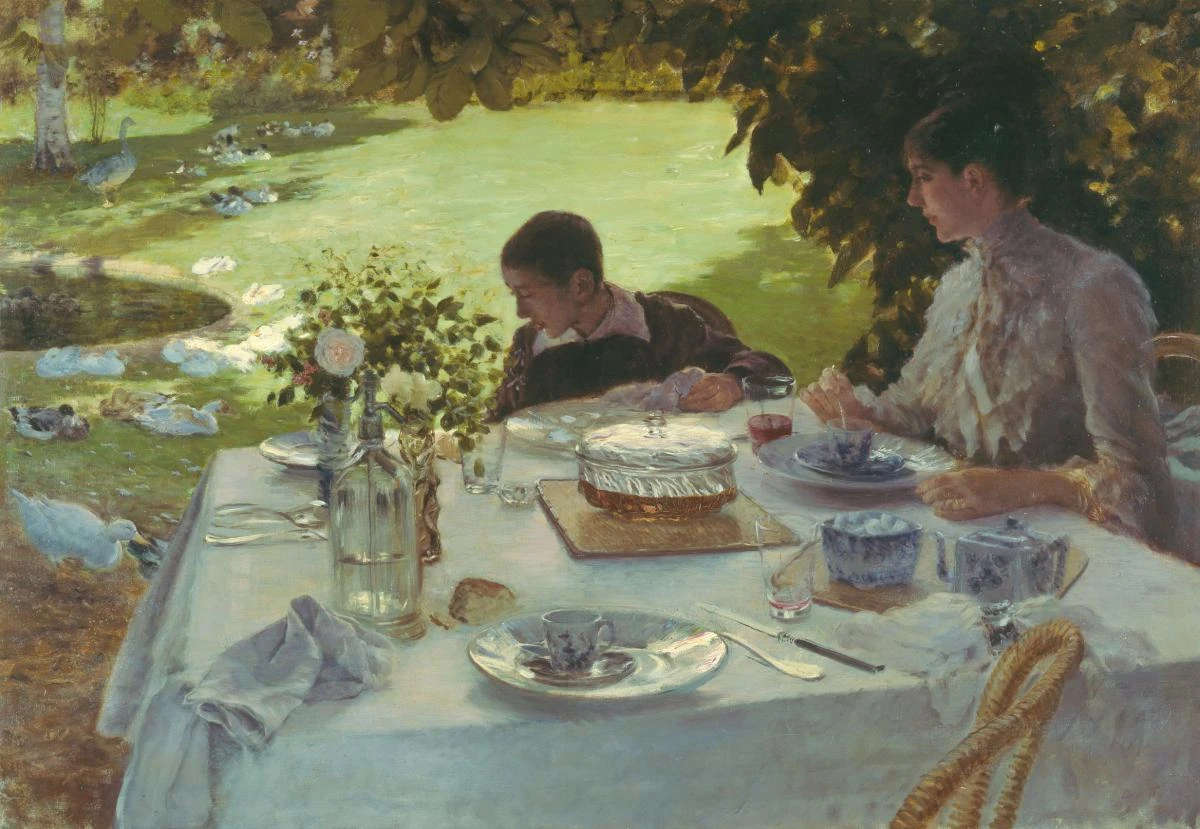

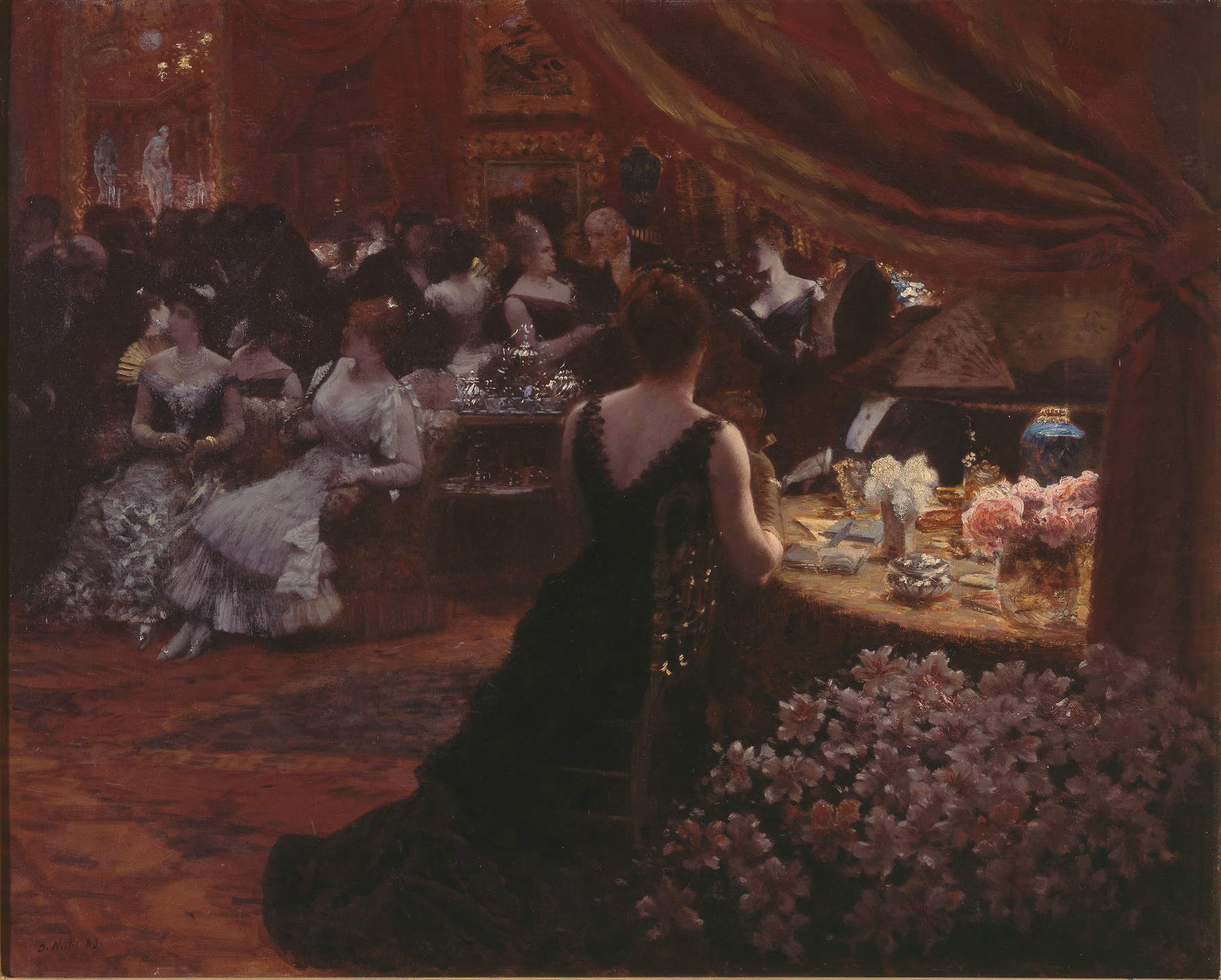

Les protagonistes des deux sections suivantes sont à nouveau Boldini et De Nittis : tous deux trouvent leur inspiration dans la réalité qui les entoure, conformément à leur rôle de peintres de la vie moderne, en se concentrant tantôt sur des vues de rues, de places et de champs, tantôt sur des détails de la vie quotidienne. Les lavandières le long de la Seine ou Berthe marchant dans la campagne, avec son parasol ouvert et son petit chien reniflant ici et là, de Boldini, et Al Bois et Dans les champs autour de Londres, de De Nittis, en sont des exemples. Chacun avec son style et ses inclinaisons : le premier vers le dynamisme du signe et une prédilection pour les portraits (particulièrement significatif en ce sens est Lo strillone d’environ 1880), le second vers des études de lumière qui le rapprocheront de plus en plus de l’impressionnisme (il participera en effet à la première exposition de 1874 dans l’atelier photographique Nadar avec deux études du Vésuve), comme on peut déjà le voir dans le tableau Nei campi intorno a Londra, avec ses coups de pinceau clairement impressionnistes. La maison de De Nittis devint le lieu de rencontre de nombreux amis, artistes, intellectuels, grâce aussi au caractère bon enfant du peintre de Barletta et à l’extraordinaire accueil et hospitalité de son épouse Léontine ; elle était remplie d’œuvres d’art de ses amis impressionnistes et de peintures japonaises, que l’artiste aimait collectionner. Une splendide sélection de tableaux de la Pinacothèque De Nittis de Barletta nous introduit dans l’univers domestique et familial du peintre, où il se sentait aimé et entouré de l’affection des siens, de sa chère épouse Léontine et de leur fils Jacques, dont la mort prématurée, à seulement trente-huit ans, l’a arraché pour toujours. Ces tableaux comprennent un autoportrait de l’artiste, debout dans le salon de sa maison, Léontine assise devant un paysage enneigé dans Effet de neige, Aux courses d’Auteuil - Sur la chaise où le peintre revient à son thème favori des courses de chevaux, Petit déjeuner au jardin et Dans le hamac où il se concentre sur la représentation de la vie quotidienne entre Jacques et sa mère et où il se concentre sur la représentation de la vie quotidienne entre Jacques et sa mère et où il se concentre sur la représentation de la vie quotidienne entre Jacques et sa mère . entre Jacques et sa mère et où il a également l’occasion de travailler sur le contraste entre l’ombre et la lumière, et Le salon de la princesse Mathilde, ou Mathilde Bonaparte, cousine de Napoléon III et nièce de Bonaparte, dont le salon de l’hôtel de la rue de Berri, où la princesse vivait et recevait entourée de sa collection d’œuvres d’art, était l ’un des salons les plus convoités de Paris. Ce dernier tableau est très scénographique, tant pour la grande draperie nouée à droite qui ouvre la vue sur l’élégant salon, au centre duquel la princesse Mathilde elle-même est représentée debout et discutant avec son invité âgé, que pour la lumière qui éclaire la table ronde chargée d’objets et de fleurs à laquelle est accoudée l’élégante figure féminine assise, de dos, au premier plan.

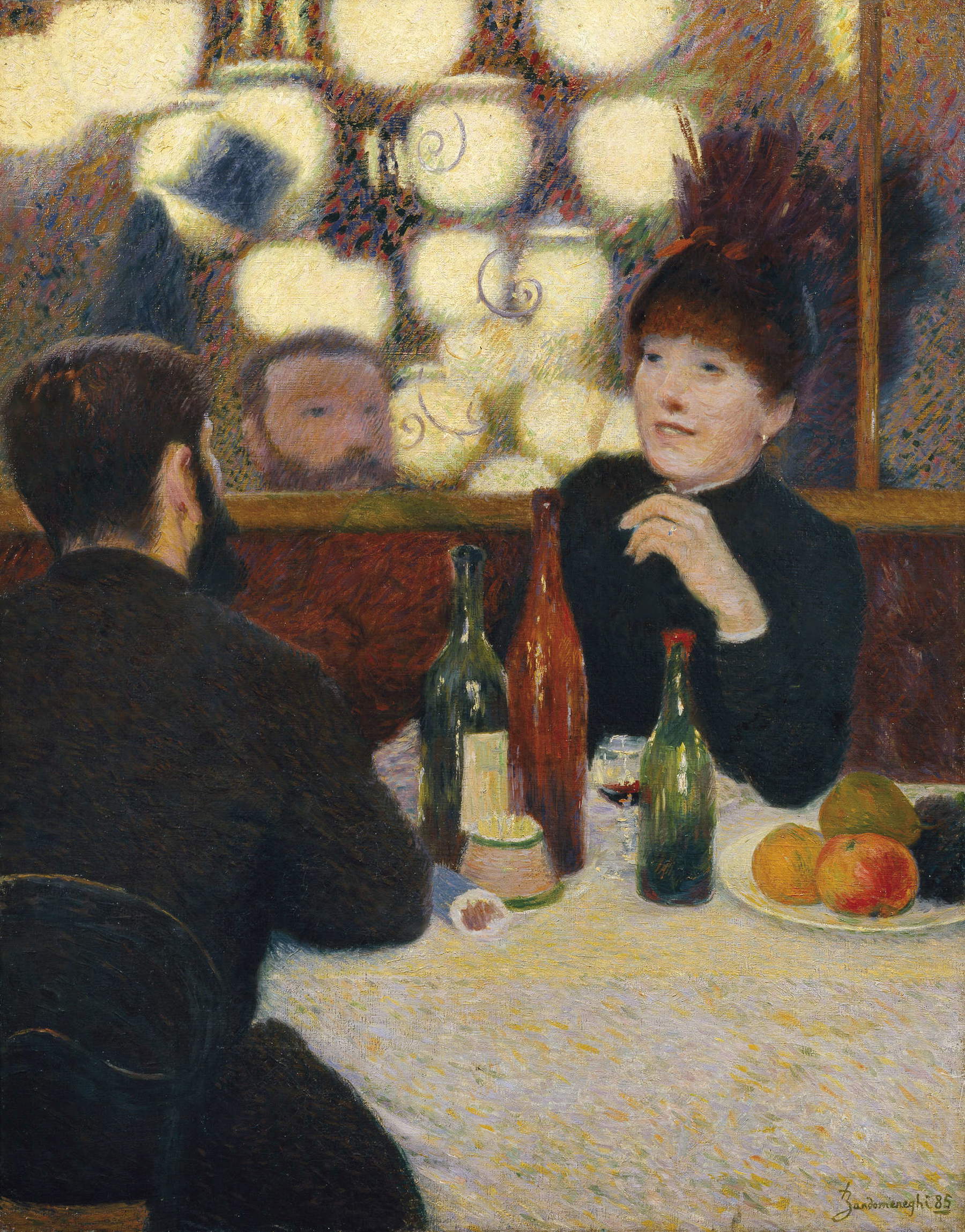

Le dialogue des peintres italiens avec l’impressionnisme, déjà mentionné dans le sous-titre de l’exposition de Pise, devient encore plus évident dans la section consacrée à Federico Zandomeneghi et aux impressionnistes. Le peintre vénitien arrive à Paris dans la première semaine de juin 1874, deux ou trois semaines après la clôture de la première exposition impressionniste. Il est donc touché par le grand retentissement de l’événement, mais entre hésitations et attirance fluctuante pour cette nouvelle peinture, ce n’est qu’à partir de 1878-1879 que sa relation avec les impressionnistes s’affirme et se consolide, grâce à Diego Martelli, le plus célèbre mécène des Macchiaioli, qui se trouve alors à Paris. Le critique eut l’occasion de comprendre directement dans la capitale française les affinités entre l’impressionnisme et la peinture des Macchiaioli et, après avoir aidé Zandomeneghi du point de vue du caractère, car il était plutôt grognon et grincheux, il réussit à faire exposer deux œuvres du peintre italien à l’exposition impressionniste de 1879, le faisant ainsi entrer de plain-pied dans le mouvement. De tous les impressionnistes, Zandò se sent le plus proche de Degas (surtout de ses pastels) et préfère représenter surtout des jeunes filles de la bourgeoisie, mais avec un style personnel, qui passe surtout par des choix coloristiques proches de ses origines vénitiennes (à noter le mélange des couleurs dans les fonds des œuvres exposées). Dans cette section, le tableau Al Café Nouvelle Athènes, que le peintre expose lors de l’exposition collective de 1886, se distingue par ses touches de couleur, le reflet des lampes rondes sur le miroir et le naturel des deux personnages, mais les affinités de l’artiste avec certaines compositions impressionnistes apparaissent ici clairement à travers des rapprochements évidents : sa Jeune fille aux fleurs jaunes et la Jeune fille au ruban bleu de Renoir, son Bavardage et Dans le jardin de Mary Cassatt.

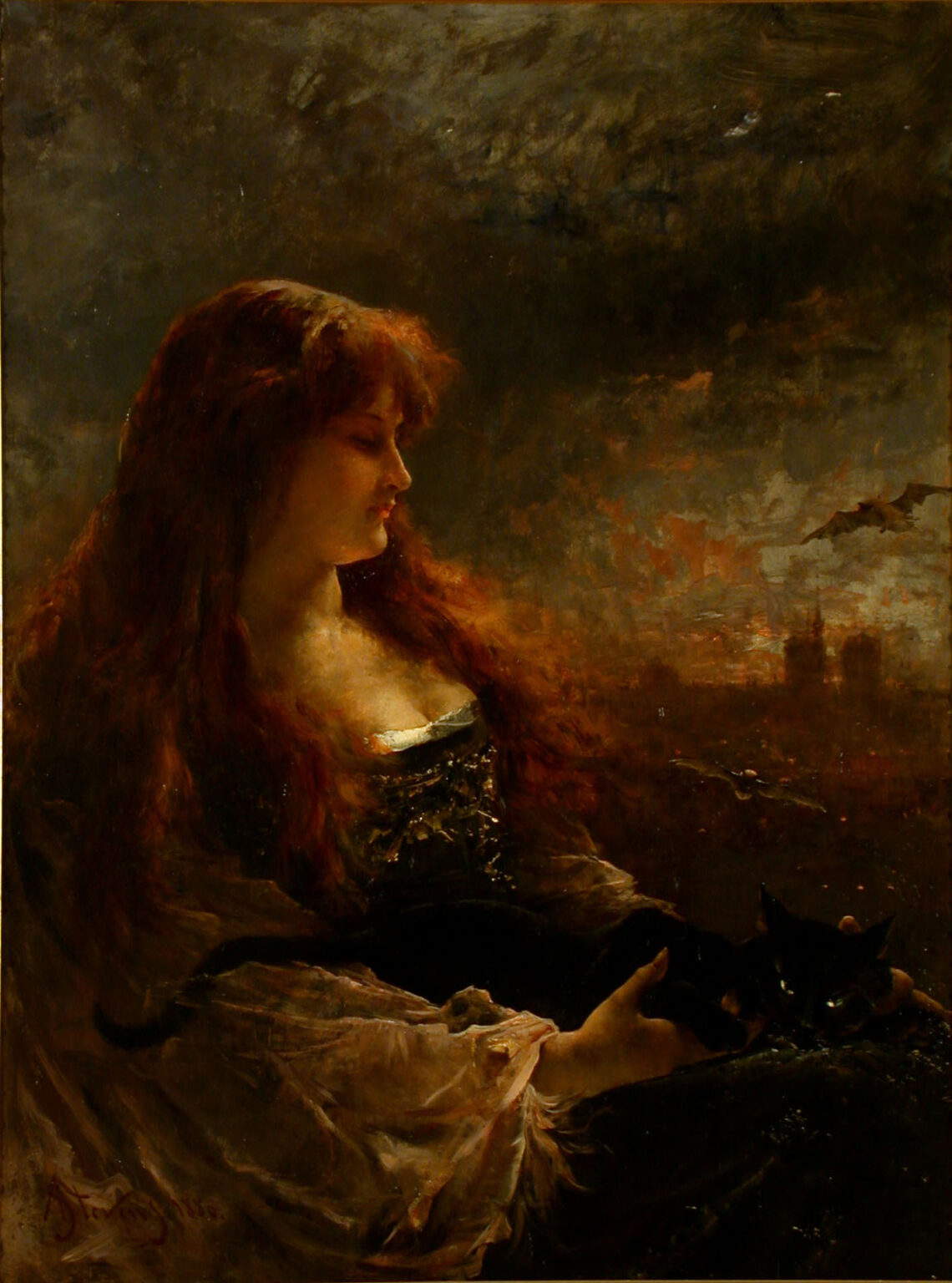

C’est ensuite en choisissant de réunir dans la section suivante, à l’étage supérieur, les gracieux Jeune femme au déshabillé, Jeune fille au chat noir, Femme aux seins nus de Giovanni Boldini et Le ruban rose de Raimundo de Madrazo y Garreta que nous souhaitons mettre en lumière la naissance d’un véritable cliché européen. Cliché européen d’élégance qui a trouvé son centre dans la ville de Paris et une homologation claire des sujets inspirés de la vie dans la métropole française par les peintres italiens et espagnols actifs à Paris à la fin des années 1870 et dans les années 1880 : en effet, on note une certaine prédilection pour les représentations en demi-teinte sur des fonds unis de figures féminines, symboles de beauté et de charme, caractérisées par des sourires malicieux et des attitudes obscènes, à la limite de la désinhibition (jupons qui glissent, seins qui se découvrent, corps qui se plient et transparences). Une autre forme de fascination et de mystère (évoquée par la présence de chauves-souris et d’un chat noir) entoure la femme de profil au premier plan, aux longs cheveux roux et ébouriffés, de L’Électricité d’Alfred Stevens, qui rappelle la séduction des femmes préraphaélites et veut plutôt évoquer l’idée de progrès. L’exposition est également l’occasion de restituer à Vicente Palmaroli la paternité de la Dame de son salon parisien exposée à la Biennale de Venise de 1934 avec la signature apocryphe de Giovanni Boldini, symptôme d’un conflit d’attribution en faveur du maître ferrarais et au détriment de ses contemporains espagnols. Vittorio Matteo Corcos, originaire de Legh, autre Italien fasciné par Paris, a lui aussi adhéré à ce cliché européen de la modernité élégante qui se manifeste dans la mode de la fin du XIXe siècle, comme en témoigne ici l’un des chefs-d’œuvre du peintre : les Istitutrici ai Campi Elysian, expression pour lui de l’idée universelle d’élégance et d’insouciance.

L’avant-dernière section de l’exposition continue avec l’élégance, mais une élégance qui n’est pas figée, mais dynamique: non pas des portraits frontaux et pour ainsi dire sérieux, mais des portraits plus vivants, plus modernes, posés mais pas immobiles et situés dans la dimension du quotidien. Une nouvelle idée du portrait dont Boldini est le porte-parole, mais aussi ses amis, comme Paul Helleu (que Boldini a représenté dans une œuvre exposée ici alors qu’il peignait Madame Gautreau, la fameuse Madame X de Sargent) et Jacques-Émile Blanche et John Singer Sargent lui-même. Parmi ces portraits, celui du petit Subercaseaux, l’un des fils de l’homme d’affaires et diplomate chilien Ramon : vêtu d’un élégant costume marinet, le jeune homme échevelé, assis sur un petit canapé à rayures claires et foncées, une jambe en bas et une jambe en haut, semble glisser un peu vers l’avant et un peu sur le côté, et ne pas rester là bien longtemps...

L’exposition qui nous a conduits jusqu’à Paris se termine... en Toscane, avec des œuvres de Luigi et Francesco Gioli, Michele Gordigiani, Angiolo Tommasi, Giorgio Kienerk, et ce Vittorio Matteo Corcos dont nous avions déjà eu un aperçu des belles Istitutrici (gouvernantes) un peu plus tôt. Mais pourquoi ce voyage pictural dans la capitale française, entre rues, boulevards, courses de chevaux, intérieurs domestiques, champs et jardins, se termine-t-il précisément en Toscane ? Parce que la société artistique toscane, à travers les fréquentes visites de différents artistes à Paris, a été de plus en plus influencée et mise à jour par les aspects figuratifs en vogue en France. On a aussi mentionné comment Diego Martelli avait perçu les points de contact entre ces deux pôles, et il faut aussi considérer comment les retours périodiques de Boldini en Toscane ont contribué à maintenir le monde de l’art toscan au courant des changements artistiques qui se produisaient dans la métropole moderne et élégante qu’était Paris. Les portraits en intérieur et devant des villes et des paysages prédominent, et nous sommes enchantés par l’évanescente Eleonora Duse de Gordigiani, hypnotisés par le regard direct de la jeune femme dans La lecture au bord de la mer de Corcos, nous suivons les lignes sinueuses du dos des trois filles représentées par Kienerk dans Giovinezza et nous nous retrouvons enfin face au visage énigmatique de la jeune fille assise sur le banc, qui nous regarde les jambes croisées et la main sous le menton : où se trouve dans son esprit la jeune femme représentée dans Rêves de Vittorio Corcos ?

L’exposition de Palazzo Blu laisse cette question en suspens. Une exposition qui, à travers ses neuf sections , accompagne le visiteur depuis l’un des moments les plus sombres de la France jusqu’à son époque la plus heureuse et la plus active sur le plan artistique et culturel. Elle montre comment la défaite a fait naître un désir explosif de renaissance, de sérénité, de modernité, de progrès et d’élégance qui a investi toute la bourgeoisie de la capitale française et dicté les grandes tendances de la mode et de l’art à l’intérieur et à l’extérieur du pays. La frivolité et la mondanité représentées par les peintres italiens de la Belle Époque ne sont donc pas de la superficialité ou une trahison de leur patrie d’origine, mais l ’effet de l’esprit de cette époque résultant d’un désir de rédemption internationale. Le catalogue qui accompagne le projet d’exposition et l’inauguration dans les salles du musée Pisan en sont le reflet. La scénographie de l’exposition est également soignée (on notera les panneaux des sections qui rappellent les enseignes épaisses et arrondies que l’on trouve encore aujourd’hui à Paris) et les prêts internationaux, dont ceux du Muséet d’Orsay à Paris, du Philadelphia Museum of Art, du Detroit Institute of Arts, du Meadows Museum de Dallas (grâce auquel il est possible de voir pour la première fois en Italie la Spiaggia di Portici de Fortuny), et nationaux, dont un important ensemble d’œuvres provenant de la Pinacothèque De Nittis de Barletta. La plupart des œuvres exposées proviennent de collections privées et sont donc rarement visibles par le public.

L’exposition de Palazzo Blu est donc une immersion totale dans la Belle Époque parisienne, faite de dialogues, de comparaisons, de rapports humains entre les peintres, à travers lesquels une époque bien encadrée historiquement est racontée, révélant une fresque vibrante, riche mais jamais dispersive, qui ne se limite pas à exposer des œuvres, mais nous invite à comprendre comment une nouvelle idée de la modernité a pris forme à Paris.

L'auteur de cet article: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.