La vicenda del maratoneta giapponese Kōkichi Tsuburaya potrebbe essere presa a esempio per spiegare come gli antichi greci, gli inventori dei Giochi Olimpici dell’Antichità, vedevano quelle che oggi chiameremmo competizioni sportive, anche se un greco di, mettiamo, venticinque secoli fa, farebbe molta fatica a comprendere il nostro concetto di “sport”. Tsuburaya partecipò alle Olimpiadi di Tokyo 1964, e arrivò terzo nella maratona vinta dall’etiope Abebe Bikila (celebre soprattutto per il trionfo alla maratona dei Giochi di Roma 1960). L’atleta giapponese vinse il bronzo ma fu superato agli ultimi istanti dall’inglese Basil Heatley: si vergognò profondamente di aver perso l’argento proprio in dirittura d’arrivo. “Ho commesso un errore imperdonabile di fronte al popolo giapponese”, disse poco dopo. “Devo fare ammenda correndo e issando l’Hinomaru alle prossime Olimpiadi in Messico”. Tsuburaya soffriva dinnanzi all’idea di non poter vincere le Olimpiadi successive, e si sottopose pertanto a un massacrante allenamento in vista dei Giochi di Città del Messico 1968. Il suo corpo però non fu in grado di sostenere lo sforzo, e il maratoneta nipponico collezionò una serie di infortuni: un’ernia del disco, una lombalgia, una lesione ai tendini di Achille. Per inseguire il suo sogno aveva perso anche la fidanzata: uno dei suoi superiori (Tsuburaya era infatti tenente dell’esercito giapponese) gli disse che non avrebbe potuto sposarsi prima delle Olimpiadi, e i genitori di lei, nel rigido Giappone degli anni Sessanta, non erano disposti a farla aspettare, così le imposero di lasciare l’amato. Fu la goccia che fece traboccare il vaso: l’8 gennaio 1968, pochi mesi prima delle Olimpiadi, Tsuburaya si tolse la vita tagliandosi la carotide. Leggenda vuole che sia stato trovato morto con in mano la sua medaglia di bronzo.

Tsuburaya è considerato una vittima delle Olimpiadi: il suo suicidio è stato spesso letto in relazione alla vita di privazioni che aveva accettato di vivere nella speranza di vincere i Giochi. La mentalità della vittoria a tutti i costi, della profonda vergogna provata dinnanzi a un insuccesso, era propria degli atleti dell’antica Grecia, dove non si riconoscevano meriti ai secondi ai terzi: esisteva soltanto la vittoria, era solo il primo posto che contava. Troviamo una chiara eco di questa mentalità nell’ottava Ode Pitica di Pindaro, dedicata a un atleta, Aristomene d’Egina, vincitore della gara di lotta ai Giochi Pitici, che riportiamo nella traduzione di Ettore Romagnoli del 1927: “Tre premi, Aristomene, con l’opra vincesti. / E sopra quattro piombasti / corpi, e incombesti feroce. / Né, come a te, concedeva / Pito giocondo ritorno / ad essi, né giunti alle madri, / un riso di gioia soave li cinse: / per tramiti obliqui van trepidi, / schivando gli ostili, / feriti da sorte nemica”. Andrà rilevato che alcuni studiosi ritengono troppo estrema questa idea, sulla base del fatto che in alcune fonti si parla anche di premi riservati non al primo classificato, e che alcuni filosofi sposavano una visione che oggi diremmo decoubertiniana (per esempio Pitagora: nella Vita di Pitagora di Porfirio si dice che il filosofo suggerì a un atleta, Eurimene, di gareggiare a Olimpia non per amore della vittoria, ma per esercitarsi, e che avrebbe guadagnato dall’allenamento “evitando l’invidia che deriva dalal vittoria”). Tra gli argomenti su cui si è insistito per sostenere questa teoria, il fatto che nell’Iliade di Omero i giochi indetti per i funerali di Patroclo prevedevano premi non solo per il primo, il celebre discorso di Alcibiade riportato da Tucidide, nel quale Alcibiade riferisce di aver vinto il primo, il secondo e il quarto premio in una gara di carri a Olimpia, e in alcuni periodi storici ci sono stati giochi che hanno assegnato riconoscimenti anche al secondo classificato (è il caso, per esempio, dei Giochi Panatenaici nella prima metà del IV secolo, con premi ai secondi classificati nelle gare di stadio, ovvero un sorta di antesignana degli odierni 200 metri, il pentathlon, la lotta, il pugilato, il pancrazio: occorrerà ricordare che nell’antica Grecia ci furono gare sportive per almeno un millennio, ed è dunque lecito immaginare che in certi momenti della storia, e in certe manifestazioni, potessero essere previsti anche premi per chi non arrivava primo, ma riusciva comunque a distinguersi come axiós, ovvero meritevole, degno, o éndoxos, onorevole). Resta il fatto che, come ha scritto la studiosa Stamatia Dova, era la vittoria “il fulcro delle competizioni atletiche greche [...]. Questo fatto ci riporta al binomio onore-vergogna della società greca antica (e in particolare classica, ai fini di questa discussione), dove non sembra esserci una via di mezzo tra l’onore del risultato e la vergogna del fallimento. Nel regno dell’atletica, questo insieme di valori si traduce in una spietata ricerca della vittoria, nel dominio assoluto del vincitore e nell’ignominiosa oscurità per tutti i perdenti”.

Le premiazioni dei vincitori, durante le edizioni dei Giochi Olimpici, non si sono sempre svolte allo stesso modo (andrà ricordato che le Olimpiadi dell’antichità durarono dal 776 a.C. fino al 393 d.C.). Secondo una prima tradizione, i vincitori di tutte le gare degli antichi Giochi Olimpici venivano premiati soltanto alla fine, quando tutte le gare si erano svolte: nel tempo che intercorreva tra la gara e la premiazione il vincitore poteva però andare in giro con nastri e fiocchi legati alla testa, alle braccia e alle gambe, che segnalavano il suo status. La premiazione formale avveniva presso il tempio di Zeus di Olimpia: il vincitore riceveva come athlon, cioè come premio (un “atleta” in greco è letteralmente “chi concorre per un premio”), una corona di ulivo (non era dappertutto così: ai Giochi Pitici, la corona era d’alloro, ai Giochi Istmici di pino, mentre ai Giochi nemei era di sedano selvatico) e una fascia da legare attorno ai capelli (ne vediamo un tipico esempio nel Diadumeno di Policleto).

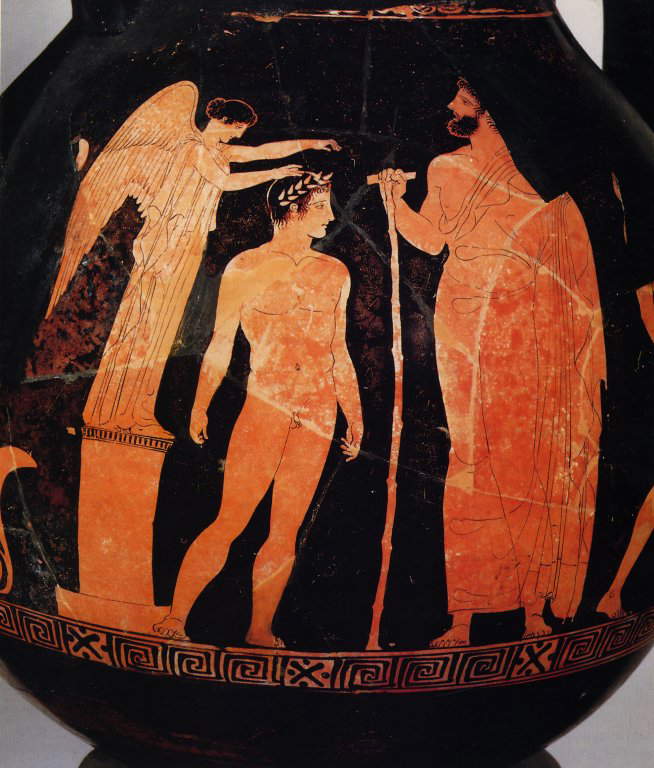

La fascia veniva consegnata prima della premiazione, mentre l’incoronazione avveniva durante la premiazione ufficiale: il vincitore veniva proclamato “il migliore dei greci” e poteva partecipare a uno speciale banchetto a cui erano invitati tutti i vincitori. La studiosa Judith Swaddling riassume così il tenore dei festeggiamenti: “Oltre al banchetto pubblico per i vincitori, la sera si tenevano varie celebrazioni private. Il vino scorreva a fiumi e c’erano canti e baldoria. Vincitori e amici si adornavano di ghirlande e sfilavano attorno all’Altis cantando inni di vittoria, che erano canti tradizionali oppure odi composte appositamente per l’occasione da poeti di spicco come Pindaro o Bacchilide. Più ricco era il vincitore, più grande e lussuosa era la celebrazione. Sia Alcibiade di Atene che Anassilao di Reggio organizzarono magnifiche feste per celebrare le loro vittorie. Empedocle di Agrigento era un discepolo di Pitagora e di conseguenza vegetariano. Preparò un bue di pasta guarnito con erbe e spezie costose e lo distribuì tra gli spettatori. Spesso la festa continuava tutta la notte e la mattina seguente i vincitori (che auspicabilmente non gareggiavano di nuovo quel giorno) facevano voti solenni e sacrifici agli dèi”. Il momento simbolico dell’incoronazione del vincitore si trova anche su molte ceramiche greche: solitamente, a porre la corona sul capo dell’atleta, come si vede in una pelike (un vaso per liquidi a imboccatura larga) attica conservata al Museo Archeologico Nazionale di Taranto, o ancora in uno skyphos (coppa per bere) del Musée Olympique di Losanna e in diversi altri esempi, è la dea Nike, la divinità della vittoria. Se l’atleta vittorioso poteva permetterselo (dato che l’incombenza era a suo carico), poteva anche fregiarsi di una statua a lui dedicata che veniva innalzata nell’Altis, la valle dove sorgeva il tempio di Zeus (la statua poteva però essere finanziata anche dagli amici del vincitore, oppure dallo Stato). C’erano però delle gare che garantivano agli atleti anche premi in natura: è il caso dei Giochi panatenaici, che si svolgevano ogni quattro anni ad Atene, e che garantivano ai vincitori, come ricompensa, olio d’oliva contenuto in anfore, le anfore panatenaiche, molti esemplari dei quali si possono vedere anche nei musei italiani, dal momento che se ne sono conservate diverse. Queste anfore seguivano tutte lo stesso schema decorativo: da una parte, una raffigurazione dello sport nel quale l’atleta aveva riportato la vittoria, e dall’altro lato la figura della dea Atena di profilo accompagnata dalla scritta “Ton Atenethen Athlon”, ovvero “Il premio dei Giochi di Atene”.

Poi, una volta tornati a casa, i vincitori venivano spesso ulteriormente festeggiati. C’è da dire che nel contesto dei più importanti giochi dell’antichità, inclusi quelli di Olimpia, i premi in palio erano soltanto simbolici: gli atleti non ricevevano quindi riconoscimenti in denaro o in natura. Diversa era però la situazione quando i vincitori tornavano a casa. Spesso, infatti, gli Stati d’origine degli atleti che avevano trionfati ai Giochi riconoscevano ai loro campioni premi decisamente sostanziosi: grosse somme di denaro, oppure derrate alimentari, alloggi gratuiti e così via. Ad Atene, per esempio, il legislatore Solone aveva stabilito che i vincitori dei Giochi Istmici sarebbero stati premiati con 100 dracme, mentre 500 dracme era la somma prevista per gli olimpionici, i vincitori dei Giochi Olimpici: una somma ragguardevole, dal momento che 500 dracme corrispondevano a ciò che un ateniese ricco guadagnava in un anno.

Tuttavia, l’unico ritorno glorioso ammesso nell’antica Grecia era effettivamente quello del vincitore: per gli sconfitti non esisteva alcuna gloria. Oggi siamo noi che, a nostra volta, facciamo fatica a capire quest’idea (non mancano ovviamente le eccezioni: ci sono atleti per i quali l’unico esito ammesso a una gara è la vittoria, anche se ormai rappresentano sempre più delle eccezioni): per noi, lo sport è anzitutto impegno, fatica, ricerca di un obiettivo che presuppone l’inizio di un percorso arduo finalizzato non tanto a vincere quanto a dare il meglio di sé. Certo, anche oggi vincere è estremamente importante, ma il concetto moderno di sport ha a che fare anche col divertimento, con la crescita personale, col rispetto dell’avversario, e secondo il noto principio di Pierre de Coubertin è più importante partecipare che vincere, e questo spesso vale per molti atleti che partecipano alle Olimpiadi moderne, soprattutto quando sanno di avere a che fare con avversari tecnicamente e fisicamente più preparati: per tanti, il sogno è soprattutto quello di prendere parte alla più importante manifestazione sportiva mondiale, più che di vincerla. Per gli antichi greci era diverso: contava soltanto la vittoria. Questo perché nell’antica Grecia i giochi erano nati come competizioni in preparazione delle attività militari: nella visione degli antichi greci, le gare sportive erano una sorta di simulacro della guerra, e la guerra, si sa, vede un unico vincitore, non ci sono premi per il secondo o per il terzo classificato. Di conseguenza, arrivare secondi o terzi, per i greci, non aveva alcun significato, tanto che i nomi di quelli che oggi consideriamo medaglie d’argento o di bronzo, nelle relazioni sui Giochi dell’antichità non sono neppure registrati. Non erano ammessi neppure pareggi: in caso di parimerito, la corona del vincitore veniva dedicata alla divinità che presiedeva i Giochi. E la competizione sportiva come attività preparatoria alla guerra era anche la motivazione con la quale i politici erano soliti giustificare le forti spese che le varie città della Grecia o della Magna Grecia o dell’Asia Minore sostenevano per consentire ai loro atleti di allenarsi, oltre che per mantenere le strutture. Gran parte delle gare sportive hanno infatti origini militari: si pensi al lancio del giavellotto, al pugilato, alla lotta, al lancio del disco, o anche soltanto alla corsa e al salto in lungo, abilità utili per inseguire i nemici oppure per superare i fossati.

L’equivalenza, tuttavia, non è piena. “È vero che si può facilmente sostenere che alcuni degli eventi abbiano un’origine militare”, ha scritto lo studioso Robin Waterfield, “ma in realtà l’abilità negli eventi olimpici raramente si tradurrebbe nel tipo di abilità necessarie a un tipico soldato greco. [...] Il poeta spartano del settimo secolo Tirteo dubitava persino che l’abilità atletica sviluppasse necessariamente il tipo di coraggio necessario in guerra. E in una delle sue opere teatrali, Euripide, drammaturgo ateniese del quinto secolo, fece dire a un personaggio (non sappiamo chi): ‘Combatteranno il nemico con i dischi in mano? Scacceranno il nemico dalla patria bucando i loro scudi?’ Il sarcasmo di Euripide è giustificato. Per quattordici successive feste olimpiche nel quinto secolo, a partire dalla 70a Olimpiade nel 500 a.C., ci fu una corsa di carri trainati da muli. Ciò non aveva chiaramente lo scopo di simulare nulla di ciò che sarebbe potuto accadere in guerra. Inoltre, non c’erano gare di sport di squadra, che presumibilmente sarebbero state utili in un contesto militare”. Seppure avessero un’origine bellica, i Giochi rimanevano comunque fini a se stessi, e in questo somigliavano molto allo sport moderno. “Il legame tra guerra e sport”, secondo Waterfield, “funzionò solo nel senso che entrambe le attività sviluppavano forza, resistenza, disciplina e coraggio, e perché l’etica (e quindi il vocabolario) della competizione atletica rispecchiava quella della guerra, ed entrambe richiedevano una violenza frenata dal rispetto delle regole”.

L’idea di premiare i primi tre arrivati alle gare sportive è tutta moderna e l’ormai classica successione oro, argento e bronzo ha fatto la sua prima comparsa ai Giochi Olimpici di St. Louis 1904, la terza edizione dell’era moderna. Nelle due precedenti, il vincitore riceveva una medaglia d’argento e il secondo classificato una di bronzo. Tuttavia, il secondo, nei rapporti ufficiali dei primi giochi olimpici, non era mai un “secondo classificato”. Era, semmai, un “vincitore del secondo premio”. L’idea di vittoria, rispetto ai tempi antichi, era già notevolmente cambiata.

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.