Quels sont les objets qui permettent de comprendre la complexité, la spiritualité et le raffinement du peuple étrusque ? En bref : est-il possible de dresser une liste de dix objets pour comprendre les Étrusques? On a essayé. Il y a des urnes cinéraires et des bronzes votifs qui racontent la vie quotidienne, les rites funéraires et le voyage vers l’au-delà, ou des chefs-d’œuvre de sculpture d’une facture extraordinaire qui montrent la fusion de la tradition étrusque et des influences grecques et romaines, et même des œuvres d’orfèvrerie, des lustres votifs et des instruments de la vie quotidienne. Mais ce n’est pas tout : il y a aussi des objets aux fonctions symboliques et rituelles, ou encore des artefacts qui racontent la vie familiale de ce peuple, révélant les croyances, les hiérarchies sociales et les pratiques rituelles, et mettant en évidence l’élégance, le souci du détail et l’innovation technique des artisans étrusques. Visiter les musées qui conservent des objets étrusques, c’est entrer en contact direct avec une civilisation qui a su allier l’esthétique, le symbolisme et la vie quotidienne dans des œuvres encore parlantes aujourd’hui. Voici les œuvres qui, plus que d’autres, nous renseignent sur ce peuple.

Le musée Guarnacci de Volterra, l’un des plus anciens musées publics d’Europe, possède l’une des plus grandes collections d’urnes cinéraires hellénistiques d’Étrurie, témoignant du raffinement de l’aristocratie de Velathri, ou Volterra étrusque. De nombreux objets illustrent des scènes de départ funéraire et de voyage vers l’au-delà, des thèmes typiquement étrusques qui montrent les adieux entre les vivants et les morts et le voyage vers l’au-delà, effectué à pied, à cheval ou en char. Certaines urnes illustrent le carpentum, le char à deux roues des femmes nobles, tandis que d’autres représentent le défunt accompagné de parents, de serviteurs ou de figures démoniaques comme “Charun”, un monstre au visage déformé et armé d’un lourd marteau. Les bas-reliefs et les visages des défunts restituent l’élégance et le charme du monde étrusque, racontant les affections, la vie quotidienne et les croyances sur l’au-delà. La collection du musée Guarnacci, organisée depuis 1877 en fonction des sujets sculptés sur les couvercles et les coffres, permet de comprendre les coutumes funéraires et le rôle symbolique des rituels dans la culture étrusque.

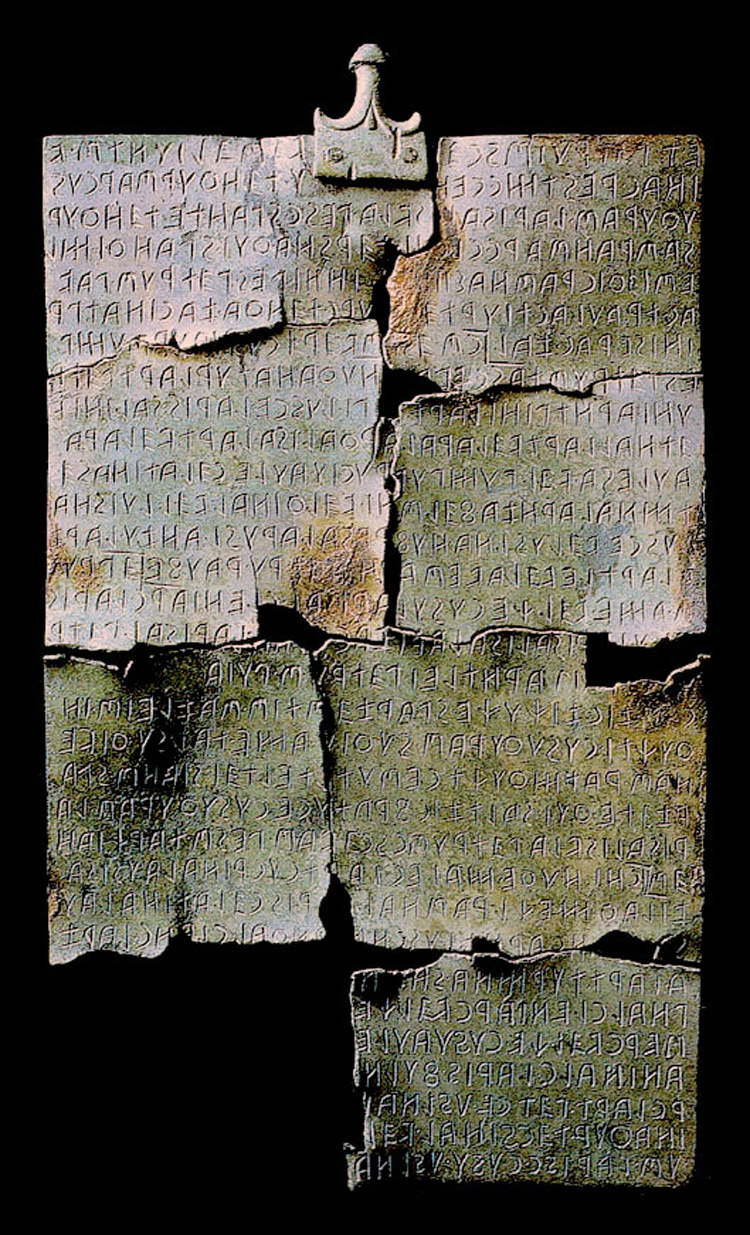

La Tabula Cortonensis, découverte à Camucia, un hameau de Cortona (Arezzo), et aujourd’hui conservée au MAEC - Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona, contient environ deux cents mots répartis sur trente-deux lignes au recto et huit au verso. Intéressante pour son contenu et pour le style d’écriture étrusque, elle montre que les Étrusques ne séparaient pas les mots par des espaces, mais qu’ils les réunissaient en divisant le texte par des points placés à mi-hauteur des lettres. Selon l’interprétation la plus répandue, il s’agit d’un acte notarié d’achat et de vente de biens, datant du IIe siècle avant J.-C., émis par le “zilath mechí rasnai”, un premier magistrat semblable au préteur romain. La tablette, qui a survécu dans sept de ses huit fragments, mentionne trois membres de la famille Cusu, Velche, Laris et Lariza, en tant qu’acheteurs, et un riche marchand d’huile d’origine modeste, Petru Scevas, en tant que vendeur. La vente s’est déroulée selon le rituel (également courant chez les Romains) de l’in iure cessio, un simulacre de procès au cours duquel le vendeur renonçait implicitement à la propriété.

La Chimère d’Arezzo représente l’un des chefs-d’œuvre les plus connus de l’art étrusque (bien qu’ici très influencé par l’art grec : voici un approfondissement de cette œuvre fondamentale), attribuable aux premières décennies du IVe siècle avant J.-C. et qui accueille aujourd’hui les visiteurs au Musée archéologique national de Florence. Sa découverte en 1553, consignée dans les Actes et délibérations du parti des prieurs et du conseil général de la commune d’Arezzo avec la définition “insigne Etruscorum opus” (“œuvre éminente des Étrusques”), a immédiatement révélé un artefact de nature votive : sur la patte avant droite figure l’inscription “TINSCVIL”, une dédicace au dieu Etain, l’équivalent étrusque de Jupiter. L’identification de la créature a pris du temps, car la queue en forme de serpent a été récupérée et intégrée au XVIIIe siècle par le sculpteur Francesco Carradori. La comparaison avec les sources classiques et quelques pièces de monnaie a finalement permis de reconnaître le monstre mentionné par Homère, composé d’un lion, d’une chèvre et d’un serpent. L’anatomie vigoureuse, définie par des muscles tendus et des veines émergentes, s’associe à une tête de lion de caractère plus archaïque et donne à la Chimère le profil d’une œuvre raffinée, fruit du travail d’artisans d’une habileté extraordinaire.

Découvert par hasard en 1840 dans la campagne cortonaise, le lustre étrusque de Cortone est rapidement entré dans la collection académique de Cortone, dont il reste aujourd’hui l’une des pièces les plus importantes. Provenant d’un sanctuaire d’une importance considérable, il a été réalisé vers le milieu du IVe siècle avant J.-C. dans des ateliers de l’Étrurie intérieure, probablement à Orvieto. La base présente des décorations figuratives et des motifs phytomorphes, avec au centre une gorgone caractérisée par des boucles bipartites sur le front et une bouche ouverte avec une langue pendante, entourée de petits serpents entrelacés sculptés à la main. Le long des bords alternent des reliefs de visages d’Acheloo et seize becs, destinés à brûler de l’huile de lampe à l’aide de mèches. Une plaque, ajoutée ultérieurement mais retrouvée avec l’objet, indique la consécration ou la redédicace du lustre, témoignant de l’utilisation de la réutilisation dans les civilisations anciennes. Le lustre de Cortone était probablement utilisé à des fins rituelles et constitue un objet clé pour comprendre le raffinement des objets utilisés à des fins cultuelles.

Le Museo Etrusco Guarnacci de Volterra abrite une extraordinaire collection de bronzes votifs et d’objets de la vie quotidienne, et offre un aperçu unique de la civilisation étrusque. Parmi les œuvres les plus connues figure l’Ombra della Sera, une figure masculine élancée et énigmatique qui est presque devenue un symbole de la ville. Les collections du musée et l’Ombra della Sera elle-même témoignent de la spiritualité d’un peuple qui concevait l’au-delà comme une continuation de la vie terrestre, accompagnant les défunts avec des rituels et des objets destinés à les soutenir. La célèbre statuette en bronze, haute d’environ 50 cm, se distingue par sa forme extrêmement allongée et élancée ; selon la tradition, elle aurait été baptisée par Gabriele D’Annunzio, qui y aurait reconnu les longues ombres qui s’allongent au coucher du soleil.

La fibule en or conservée au MAEC - Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, datable du deuxième quart du VIe siècle avant J.-C., représente un exemple extraordinaire d’orfèvrerie étrusque, un art dans lequel ce peuple a atteint un raffinement marqué et une grande maturité. L’arc est modelé comme une panthère accroupie, rendue avec une grande plasticité, tandis que l’étrier rectangulaire et allongé intègre ressort et ardillon en simple fil d’or, se terminant par le protome (la partie antérieure du corps de l’animal, c’est-à-dire la tête et le cou) de la panthère. Le bord inférieur est terminé par un fil moleté articulé en deux roues, et la partie supérieure de l’étrier présente, en granulation, ce que l’on appelle l’arbre de vie. Retrouvée dans la dot de la Tombe 1 du Tumulus II de Sodo, la fibule témoigne de l’habileté des artisans étrusques et de leur capacité à combiner fonctionnalité et décoration raffinée.

Le musée national étrusque de Chiusi (Sienne) a été fondé en 1871, peu après l’unification de l’Italie, pour abriter les nombreux objets rapportés de la région de Chiusi, longtemps pillée. Parmi les objets les plus importants de la collection figure le grand sphinx, datant du VIe siècle avant J.-C., réalisé en pierre fétide, ainsi appelée en raison de son odeur caractéristique de soufre. Découverte au XIXe siècle, la statue, qui témoigne également de la fusion des cultures étrusque et grecque, a été offerte au musée par le comte Ottieri della Ciaja. Elle représente un être mi-lion mi-humain, destiné à accompagner le défunt dans l’au-delà. Elle est aujourd’hui considérée comme l’un des symboles du musée et représente un exemple extraordinaire de la fonction funéraire et symbolique de certaines sculptures étrusques.

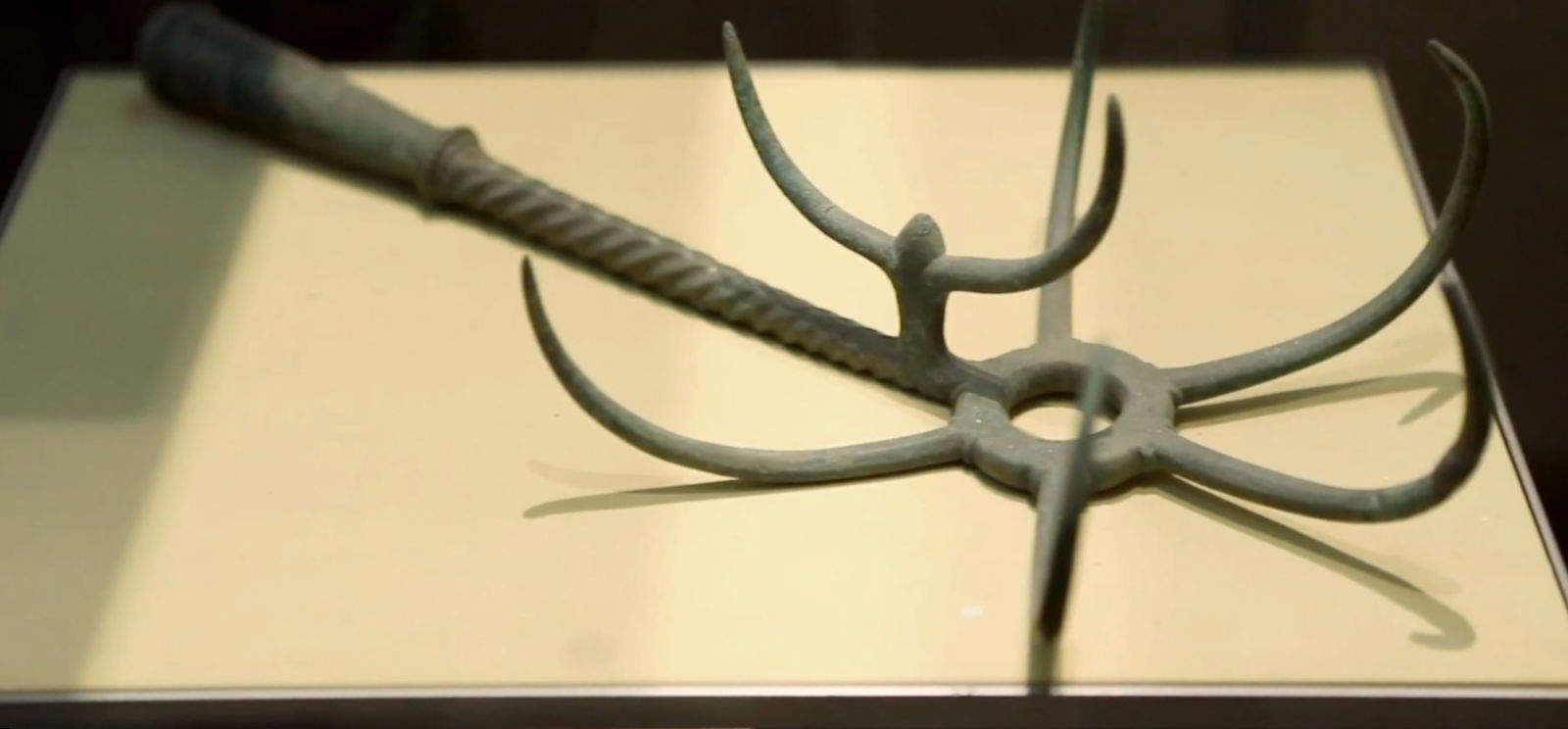

Au VIIe siècle, les princes étrusques découvrirent qu’il existait en Orient des méthodes plus raffinées de préparation et de consommation de la viande. Parmi les outils qu’ils adoptent, le graffione, ancêtre du barbecue et de la raclette, permet de harponner la viande et de la plonger dans l’eau bouillante jusqu’à ce qu’elle soit cuite. L’utilisation du graffione n’a pas seulement une fonction pratique, à savoir la cuisson de la viande fine, mais devient souvent un signe de prestige et de pouvoir, une manière d’affirmer son importance face aux autres. Le graffione témoigne donc non seulement des techniques gastronomiques étrusques, mais aussi de la dynamique sociale du banquet. L’œuvre est conservée au MAEC de Cortona, où elle témoigne de l’habileté et du goût raffiné d’un peuple qui savait transformer la cuisine en un geste de distinction.

Le Musée national étrusque de Villa Giulia à Rome abrite le célèbre Sarcophage des mariés, emblème du musée et clé d’interprétation de la relation entre l’homme et la femme dans la culture étrusque. Son histoire est liée à Felice Barnabei, le fondateur de l’institution, qui acheta pour 4 000 lires les fragments de terre cuite qui furent ensuite rassemblés en un chef-d’œuvre il y a environ 2 500 ans. L’œuvre, composée de plus de quatre cents pièces, constitue une urne pour les restes des défunts. Le couple sculpté apparaît allongé sur un lit(kline), le torse droit, dans une attitude typique d’un banquet. L’homme entoure les épaules de la femme de son bras droit et les deux visages, caractérisés par un sourire archaïque, se frôlent. La position des mains évoque plutôt des objets aujourd’hui disparus, peut-être une coupe ou un petit vase. Le thème du banquet, emprunté au monde grec comme signe de prestige, apparaît également dans le contexte funéraire étrusque. Par rapport à la tradition grecque, la présence de la femme à côté de son partenaire dans un rôle égal est innovante, une figure qui, avec élégance et assurance, semble dominer la scène : en effet, dans le monde étrusque, les femmes jouissaient d’une liberté et d’une indépendance inconnues dans d’autres civilisations voisines, comme la civilisation grecque ou romaine(voici une étude approfondie sur la femme étrusque).

L’Orateur est une statue grandeur nature représentant un homme en toge, appelé ainsi en raison de la pose oratoire typique, et représente la seule grande sculpture qui nous soit parvenue de la dernière phase de l’art étrusque, datable entre la fin du IIe et le début du Ier siècle avant J.-C., époque où la culture étrusque subissait déjà l’influence de la culture romaine. Le bronze se trouve au musée archéologique de Florence et a été trouvé vers 1573 à Sanguineto, près du lac Trasimène. La figure représente un personnage viril debout, enveloppé d’un pallium et d’une toge, vêtements typiques de la culture romaine, portant des chaussures hautes, dans le geste posé et digne du bras droit levé, typique de la rhétorique publique. Une inscription dédicatoire sur le pan de la toge permet de l’identifier au notable étrusque Aulus Metellus , qui avait pourtant obtenu la citoyenneté romaine (l’élite étrusque n’a en effet pas entièrement disparu après que Rome eut étendu son influence sur l’Étrurie). Selon l’archéologue Pericles Ducati, l’œuvre date d’une Étrurie désormais romanisée, après 100 ans avant J.-C. ; l’universitaire Olof Vessberg y reconnaît également des influences du réalisme hellénistique qui caractérisait l’art du portrait au milieu du IIe siècle avant J.-C. et qui est commun à l’art étrusque et romain de l’époque. La longueur de la toge et le style de la tête, avec des cheveux courts et bien coupés, rappellent la figure masculine du sarcophage d’Afuna à Palerme, daté entre 150 et 100 av.

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.