Auf der Suche nach der Wahrheit zwischen den Steinen und Gemälden des Klosters San Francesco in Fiesole

Im Jahr 1937 fand der junge Albert Camus im Kloster San Francesco in Fiesole ein Stück seiner Wahrheit. In der Stille des Klosters, im Licht der Toskana und inmitten der Kunstwerke, die uns das Menschliche offenbaren, begreift man das Wesen des Menschseins. Schönheit und Widerstand. Ein neuer Termin in der Rubrik “Le vie del silenzio” von Federico Giannini.

By Federico Giannini | 06/07/2025 17:33

Im Alter von vierundzwanzig Jahren hatte Albert Camus in den Zellen des Klosters San Francesco in Fiesole ein Fragment seiner Wahrheit gefunden. Hier oben, auf dem Hügel über Florenz, hatte er im September 1937 einen Vormittag unter den Franziskanern verbracht, inmitten von duftenden Lorbeeren, und seine Eindrücke in seinen Notizbüchern festgehalten, eine Passage, aus der später Die Wüste entstehen sollte, eine Reflexion über den Zustand des Menschen, ausgelöst durch das Licht der toskanischen Landschaften, die Gesichter der Frauen und Männer dieses Landes, die Poesie der Werke von Giotto und Piero della Francesca. "Ich hatte lange in einem kleinen Hof gestanden, der von roten Blumen, Sonnenschein, gelben und schwarzen Bienen übersät war. In einer Ecke stand eine grüne Gießkanne. Zuvor hatte ich die Zellen der Mönche besucht und ihre Tische gesehen, die mit einem Totenkopf geschmückt waren. Jetzt zeugte dieser Garten von ihren Inspirationen. Ich war in Richtung Florenz zurückgekehrt, entlang des Hügels, der mit seinen Zypressen zur Stadt hinunterführt. Diese Pracht der Welt, die Frauen und die Blumen, erschienen mir wie die Rechtfertigung jener Männer".

Der Hof von Camus empfängt auch heute noch den Besucher, der in San Francesco ankommt, nachdem er den steilen Hang hinaufgestiegen ist, der hinter der Kathedrale von Fiesole beginnt. Schon im späten Frühjahr ist die Sonne unerbittlich, und es gibt keinen Platz für Schatten, um diejenigen zu erfrischen, die sich für den Aufstieg auf der kurzen Seite entscheiden, die zwar die schönste, aber auch die steilste und sonnigste ist. An heißen Tagen ist es daher am besten, den Wald der Mönche zu durchqueren, im Schatten der Steineichen Schutz zu suchen, an den etruskischen Mauern von Fiesole entlangzugehen, die den westlichsten Teil der Stadt umschließen und sich bis zur Spitze des Hügels schlängeln, und die kleine Öffnung zu finden, die zum Franziskanerkomplex führt. Man befindet sich auf einer Wiese, vor den Augen die Fassade der Klosterkirche, rechts ein Laubengang, links ein kleiner Raum, der heute als Bar, Erfrischungsraum und Laden mit typischen Produkten genutzt wird. Hier befand sich einst die Akropolis der etruskischen Stadt. Dann kamen die Römer, und zur Zeit der Reichskrise wurde Fiesole zu einem der ältesten und wichtigsten Bistümer Italiens. Es war eine blühende Stadt, die sich auf den Weg machte, um eine Konkurrenz für Florenz zu werden. Die Stadt der Berge auf der einen und die Stadt der Ebene auf der anderen Seite. Die edle alte Stadt, die sich an den Hügel klammert und von ihren mächtigen etruskischen Mauern verteidigt wird, und die junge Stadt, die wächst und sich ausdehnen will. Die Ursprünge des Konflikts verlieren sich im Dunkel einer Zeit, die uns nicht viele Spuren und Dokumente hinterlassen hat, aber wir können uns vorstellen, dass der Krieg unvermeidlich war. Antike Chroniken (z. B. Giovanni Villani) berichten von einer ersten Zerstörung Fiesoles durch die Florentiner im Jahr 1010, obwohl moderne Historiker zu dem Schluss gekommen sind, dass diese erste Verwüstung als Legende zu betrachten ist. Wahr ist hingegen die Zerstörung im Jahr 1125, dem Zeitpunkt der endgültigen Unterwerfung Fiesoles unter Florenz: Nach einer dreimonatigen Belagerung im Sommer jenes Jahres gewannen die Florentiner die Oberhand über die Fiesolianer, zogen in die Stadt ein, zerstörten die Burg und zwangen die Einwohner, sich in Florenz niederzulassen. An der Stelle, an der San Francesco steht, befand sich einst die Burg von Fiesole.

Es ist genau ein Jahrhundert nach der Gründung des Klosters entstanden. Es war im Jahr 1225, als sich eine erste Gemeinschaft von Benediktinerinnen auf dem Gipfel des Hügels niederließ und ihr Kloster Santa Maria del Fiore weihte. Die erste Keimzelle entstand 1339, als ein wohlhabender Schneider aus Fiesole, Lapo di Guglielmo, die Kapelle errichten ließ, die noch heute Santa Maria del Fiore geweiht ist und die man heute über eine sehr steile Treppe von einem der Gänge des Kreuzgangs aus erreichen kann. Wiederum der gewohnt großzügige Lapo di Guglielmo finanzierte einige Jahre später den Bau eines weiteren Komplexes an der heutigen Via Faentina, am Fuße des Hügels: Die Nonnen verließen die Anhöhe von Fiesole und zogen in das neue Kloster, das zu Ehren seines Wohltäters immer noch Santa Maria del Fiore a Lapo heißt. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts kamen dann die Franziskaner der Observanz hinzu, die das ursprüngliche Gebäude vergrößerten und ihm seine heutige Gestalt gaben. Wiederum dank eines Spenders, des florentinischen Adligen Guido del Palagio, der sein gesamtes Erbe den Brüdern vermachte. Und zu Beginn des 15. Jahrhunderts lebten die Franziskaner bereits in dem erweiterten Kloster. Benannt natürlich nach dem heiligen Franziskus.

Die heutige Kirche ist nicht mehr das, was die Franziskaner damals sahen. Camus sah sie jedoch so wie wir, denn das Aussehen, das die Kirche heute in den Augen der Besucher und Gläubigen hat, ist auf die Renovierungsarbeiten zurückzuführen, die der Architekt Giuseppe Castellucci, derselbe Architekt, der das nahe gelegene Bandini-Museum gebaut hat, zwischen 1905 und 1907 durchführte und der Kirche ihre heutige neugotische Fassade verlieh. Bei diesem Eingriff wurden alle barocken Anbauten entfernt, wie es damals üblich war, obwohl die Ideen von Castellucci schon damals in Frage gestellt wurden: Seine Arbeiten wurden als zu radikal und willkürlich angesehen. Tatsache ist, dass dieser Eingriff San Francesco die Form gab, die wir heute noch sehen. Castellucci öffnete die Rosette an der Fassade, baute die Fenster des Presbyteriums um, in dem die neuen Glasfenster der Firma De Matteis angebracht wurden, entwarf den neuen Hochaltar und die Seitenaltäre, alles im neugotischen Stil, sowie die Fassade mit einer einfachen Giebelfassade, die mit einereine einfache Giebelfassade, die mit einer Wandverkleidung aus großen, unregelmäßigen Steinquadern verkleidet ist, über der sich die durchbrochene Rosette mit ihren zwölf Strahlen und das Portal befinden, das von einem mit Fresken geschmückten Vorbau überragt wird (der noch der alte ist und seine schlichte Dekoration beibehalten hat).

Camus brauchte wahrscheinlich nur das Äußere zu betrachten, nur über den Hof zu gehen, nur den Duft der Blumen zu riechen, um diese enge, tiefe, starke Verbindung zu begreifen, die seiner Meinung nach die Mädchen, die am Ende des Sommers in ihren leichten Kleidern durch Florenz spazierten, die Franziskaner von Fiesole, die an ihren kleinen Tischen mit Totenköpfen meditierten, und sogar die jungen Männer, die das ganze Jahr über an den Stränden von Algier in der Sonne verbrachten, irgendwie verband. Eine "gemeinsame Resonanz", sagte er. "Wenn sie sich ausziehen, wenn sie auf etwas verzichten, dann für ein besseres Leben (und nicht für ein anderes Leben). Das ist zumindest die einzige gültige Verwendung des Wortes 'Entkleiden'. Das Entkleiden bewahrt immer einen Sinn für körperliche Freiheit, und dieses Einverständnis von Hand und Blume, dieses liebevolle Verständnis von Erde und Mensch, losgelöst vom Menschen... ach! Ich würde mich dazu bekehren, wenn es nicht schon meine Religion wäre. Nein, es kann keine Blasphemie sein, auch nicht, wenn ich sage, dass das innere Lächeln des heiligen Franziskus von Giotto diejenigen rechtfertigt, die eine Vorliebe für das Glück haben. Denn die Mythen sind für die Religion wie die Poesie für die Wahrheit, lächerliche Masken, die über die Leidenschaft des Lebens gestülpt werden". Diese Entkleidung, diese Leichtigkeit, die der Franziskaner, die die Welt ablehnen, die auf irdische Güter verzichten, die der Jungen an den Stränden Algeriens, die sich in ihrer natürlichen Nacktheit, in ihrer Einfachheit nicht aus Prinzip entkleiden, sondern im Wesentlichen leben, ist eine Form der Befreiung von allem, was den Kontakt mit einem intensiver gelebten Leben, mit einem erfüllteren Leben verhindert. Auch in der franziskanischen Entsagung gibt es keine Flucht vor der Welt. Vielmehr handelt es sich um die Intensivierung einer irdischen Erfahrung.

Die Wahrheit ist dann das, was weitergeht, das, was der Zeit und den Illusionen widersteht. Sie ist, so Camus, eine physische Wahrheit, eine immanente Wahrheit, die Wahrheit des sterblichen Körpers, des Pulsierens des Blutes, die Wahrheit des Fleisches, die Wahrheit, die sich selbst korrumpieren muss und die deshalb "eine Bitterkeit und einen Adel" annimmt, eine Wahrheit, der man nur schwer ins Gesicht schauen kann. Die Poesie der Kunst kann dann als eine Form des Trostes angesehen werden, als eine Flucht vor der brutalen Realität, eine Flucht in eine unwirkliche, stille, beruhigende Welt. Das Paradoxe ist jedoch, dass die Kunst die Wahrheit nicht verbirgt, sondern sie im Gegenteil zeigt. Sie enthüllt sie. Sie weiht sie ein. Die Kunst erhebt die Wirklichkeit in den Rang der absoluten Wahrheit, denn die Kunst verhüllt die Wirklichkeit nicht: Die Poesie ist vielmehr eine Beobachtung. Die Kunst, die "von Cimabue bis Piero della Francesca die italienischen Maler inmitten der toskanischen Landschaften geschaffen haben", so Camus, ist "der klare Protest des Menschen, der auf ein Land geworfen wurde, dessen Glanz und Licht ihm unaufhörlich von einem Gott erzählt, der nicht existiert". In Camus' Worten klingt Heideggers Geworfenheit an, der Zustand, sich geworfen, ausgestoßen, verlassen in einer Welt zu finden, die man sich nicht ausgesucht hat. Der Mensch jedoch resigniert nicht: Er protestiert mit seiner Klarheit und Würde. Und die Kunst ist für Camus die höchste Form des Protests, sie ist eine "schwarze Flamme", eine Flamme, die im Dunkeln brennt, die nichts verspricht, die den Menschen als das zeigt, was er ist: ein sterbliches Geschöpf, das fähig ist, Schönheit zu schaffen.

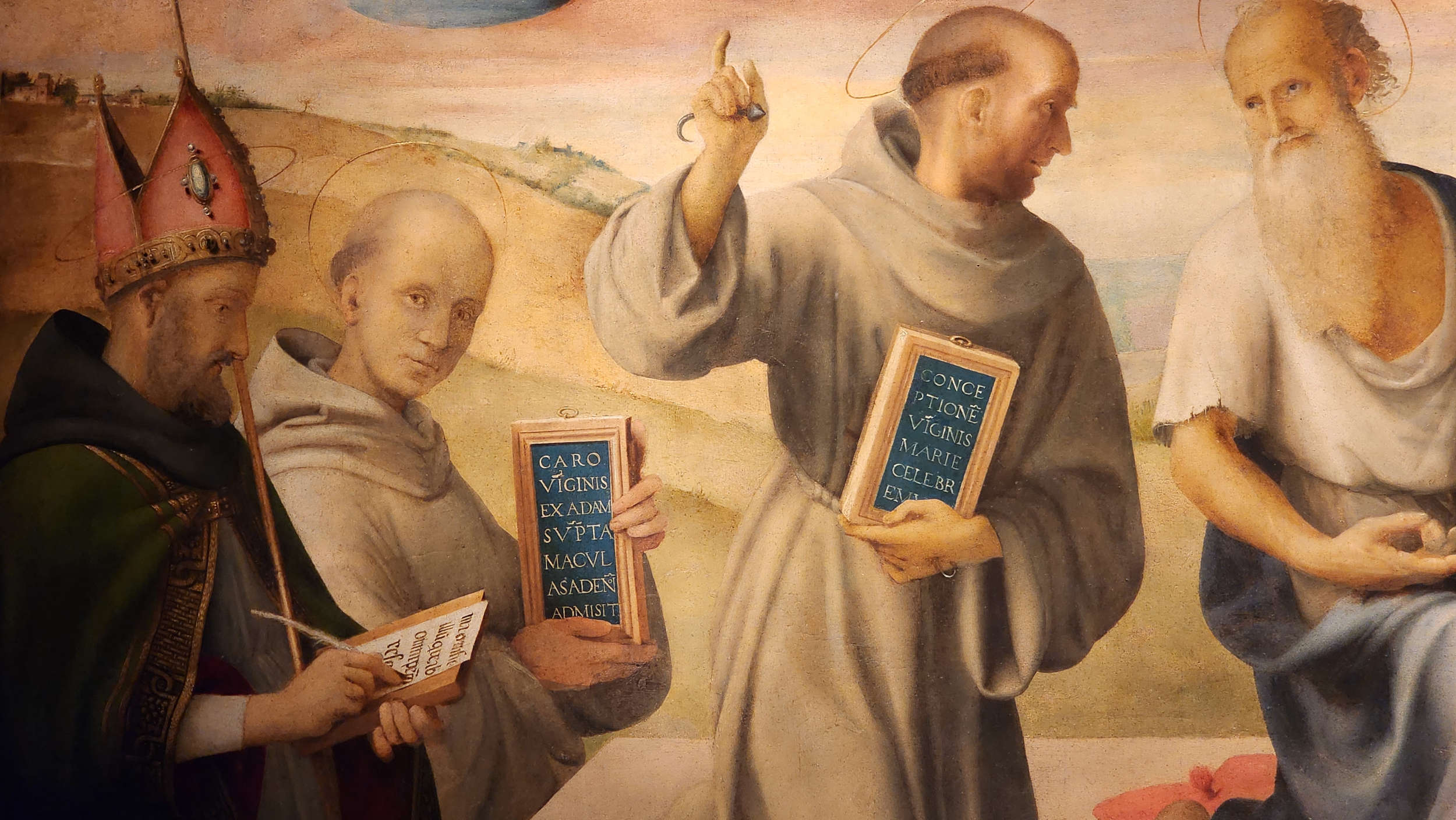

Die Kirche des Heiligen Franziskus ist, wie alle Franziskanerkirchen, einfach, nüchtern und kahl. Auf den Altären sind goldene und azurblaue Gedichte auf Tafeln erhalten. Die Mystische Hochzeit der Heiligen Katharina von Alexandrien, ein Werk von Cenni di Francesco di Ser Cenni aus dem 14. Jahrhundert, entspricht vielleicht am ehesten dem, was Camus im Sinn hatte, als er sagte, dass er in den Engelsscharen, die er in den Kirchen von Florenz gesehen hatte, in diesen unendlich berechneten Gesichtern, in diesen nachdenklichen Scharen, eine Einsamkeit erkannte, er erkannte die menschliche Verfassung, die sich in den Symbolen des Glaubens ausdrückt: sehr menschliche Gesichter, gefangen in ihrer existenziellen Isolation. Ganz in der Nähe befindet sich eine wunderschöne Verkündigung von Raffaellino del Garbo, die die heilige Episode in eine geometrisch perfekte Serliana einrahmt: oben die Rondelle mit den Propheten Jesaja und Jeremia, die die Ankunft Christi ankündigen, die toskanische Landschaft mit Fluss, Dorf und Brücke, die von der Mandorla beherrscht wird, in der der Vater erscheint, der Patron im Abgrund, der Engel und die Jungfrau fast als Statisten in einem mathematischen Schema. Dann gibt es noch das Rebus derAnbetung des Meisters der Epiphanie von Fiesole, ein gleichnamiges Werk eines noch nicht identifizierten Künstlers, der im späten 15. Jahrhunderts in Florenz arbeitete und sich an der Sanftheit von Botticelli, hier und da an der Nervosität von Filippino Lippi und vor allem an der Finesse und dem ausgeprägten Linearismus von Cosimo Rosselli orientierte, wobei er eine etwas schematischere Version vorschlug. An der nächsten Wand ein prächtiges Triptychon von Bicci di Lorenzo, eine thronende Madonna mit Kind, flankiert vom Heiligen Ludwig von Toulouse und dem Heiligen Franziskus auf der einen Seite und dem Heiligen Antonius von Padua und dem Heiligen Nikolaus von Bari auf der anderen Seite: spätgotische Schnörkel, während in Florenz die Luft bereits von der Renaissance erfüllt war, eine Kaskade von Gold in einer Welt, die wegschaute. Bevor wir unseren Blick auf die Kreuzigung von Neri di Bicci auf dem Hochaltar vor der Renaissance-Apsis mit ihrem Tonnengewölbe richten, bewundern wir an der gegenüberliegenden Wand dieUnbefleckte Empfängnis , eine der weniger bekannten, aber eines der weniger bekannten, aber nicht minder interessanten Gemälde eines der einzigartigsten Künstler des 15. Jahrhunderts, Piero di Cosimo, dessen apokryphe Signatur am unteren Rand mit einer kaum glaublichen Datierung von 1480 von jemandem zu einem späteren Zeitpunkt angebracht wurde, wie Berenson bereits 1903 festgestellt hatte.

Vasari nannte das Werk in seinen Lebenden als "Tafel der Vorstellung in der Trennwand der Kirche von San Francesco da Fiesole" und beurteilte es als "ein gutes kleines Ding, da die Figuren nicht sehr groß sind". Da es in der antiken Kirche keine Trennwand gab, muss man annehmen, dass Vasari sich geirrt hat: Zu Beginn des 16. Jahrhunderts muss es sich jedoch über einem der Seitenaltäre befunden haben. Piero di Cosimo stellte sich eine Komposition vor, die in zwei Register unterteilt war: oben der Ewige Vater, der sein Zepter über die kniende Jungfrau erhebt, eine Szene, die, wie Gerardo De Simone feststellte, "auf die biblische Episode von Esther und Ahasverus anspielt, gemäß einem Parallelismus, der in der von Sixtus IV. geförderten liturgisch-devotionalen Literatur beispielhaft wurde: für die Esther allein vorbehaltene Befreiung vom Todesurteil, ein Análogon des immaculistischen Privilegs, aber auch für die Fürsprache bei König Ahasverus zugunsten des jüdischen Volkes, für den Hinweis auf die miterlösende Rolle Marias". Die Engel tragen jeweils eine Schriftrolle: Der linke Engel identifiziert die Jungfrau als Braut aus dem Hohelied, während der rechte Engel die Reinheit Marias preist. Im unteren Teil halten sechs Heilige Schriftrollen und Tafeln: Augustinus wendet sich direkt an die Jungfrau und bittet sie, den Gott zu preisen, der sie vor der Sünde bewahrt hat, der heilige Bernhard zeigt einen Satz des heiligen Pier Damiani ("das Fleisch der Jungfrau, das von Adam genommen wurde, hat nicht die Flecken Adams angenommen"), der heilige Franziskus lädt uns ein, die Unbefleckte Empfängnis zu feiern, Hieronymus zeigt einen Satz von Pascasius Radbertus ("Alles, was Maria tat, war vollkommen rein, wahrhaftig und voller Gnade"), Thomas vonAquin zeigt eine Passage aus seinen Sententiae ("Maria ist immun gegen alle Sünde, die ursprüngliche und die tatsächliche"), und am Ende, auf der rechten Seite, wird die Theorie der Heiligen von St. Anselm abgeschlossen.Anselm, der wie Bernhard und Hieronymus eine Passage wiedergibt, von der man einst annahm, sie stamme von ihm, während sie in seinem Fall einem seiner Schüler, Eadherer von Canterbury, zugeschrieben werden muss ("Ich glaube nicht, dass man die Jungfrau wirklich liebt, wenn man sich weigert, das Fest ihrer Empfängnis zu feiern").

Diese Feier der Jungfrau, die von den Heiligen, die zum Himmel blicken, überhöht wird, ist eine irdische Konstruktion, hätte Camus gedacht. Diese Heiligen blicken zum Himmel, offenbaren aber einen zutiefst menschlichen Zustand. Die toskanischen Maler haben nicht Gott gemalt: Sie haben ihre Vorstellung von Gott gemalt, eine menschliche Vorstellung. So wie die Werke der Barmherzigkeit, die Baccio Maria Bacci zwischen 1934 und 1935 an die Wände der Sakristei malte und hier in Fiesole einen der schönsten Freskenzyklen des frühen 20. Jahrhunderts hinterließ, der zu Unrecht von denen vernachlässigt wird, die, geblendet vom Gold der Tafeln aus dem 15. Auch aus diesen Bildern scheint jene "wilde, seelenlose Größe [...], die als Entscheidung zum Leben zu verstehen ist" hervorzugehen, die Camus im auferstandenen Christus von Piero della Francesca fand . Seine Wahrheit war ihm im Licht eines Sommers erschienen, den er in den Hügeln der Toskana verbracht hatte, demselben Licht, das heute noch Zehntausende von Menschen, Touristen, Reisende aus aller Welt, auf der Stadt, den Palästen, den Küsten, die die Hügel erklimmen, auf den gepflasterten Straßen ruhen sehen, demselben Licht, das in die Kirchen eindringt und auf dem Gold der antiken Tische glänzt.

Im Innern der Kirche San Francesco, es ist ein Wochentag am Ende des Frühlings, kommen immer mehr Touristen an, die den ganzen Weg nach oben geschafft haben, die meisten von ihnen kommen an der Straße vorbei, die über die Stadt hinausragt und einen Blick auf ganz Florenz bietet. Vor der letzten Rampe steht ein Maler, der seinen Rahmen im Schatten eines Baumes aufgestellt hat und versucht, die Aussicht, die bis zu den Hügeln des Oltrarno reicht, einzufangen. Viele ziehen es vor, der Mittagssonne zu trotzen und die Stadt von oben zu sehen, anstatt durch den Wald der Mönche zu gehen und sich der herrlichen Aussicht zu berauben. Dann machen sie auf der Mauer des Innenhofs Halt, um einen Schluck Wasser zu trinken, sich an der kleinen Bar in einem der Klostersäle zu erfrischen und ein paar Fotos von der Fassade des Heiligen Franziskus zu machen. Sie sind alle für eine Wanderung gekleidet, viele sind mit Nordic-Walking-Stöcken hierher gekommen. Wahrscheinlich wollten die meisten einen halben Tag lang dem Sumpf aus Schweiß und Flip-Flops entfliehen, der Florenz in der Hochsaison ausmacht. Dann betreten sie die Kirche und verharren in der Stille, zwischen den goldenen Tischen. Eine Dame, vielleicht Polin, beginnt zu beten. Eine kleine Gruppe von Touristen mit venezianischem Akzent stellt ihre Kameras ab und betrachtet schweigend dieAnbetung des Meisters der Epiphanie. Ein deutsches Mädchen hält die Hand ihres Kindes, eines kleinen Kerls von einem halben Meter Größe mit blendend blondem Haar. Ein Ehepaar kommt herein, Campingrucksäcke auf den Schultern, sie beginnen zu fotografieren. In der Einsamkeit von San Francesco, inmitten der Schönheit einer Landschaft, die keine Erlösung verheißt, inmitten eines Evangeliums, das aus Materie, Stein, Himmel und Bäumen besteht, inmitten der Werke, die die schwarze Flamme des Protests weiter brennen lassen, sucht jeder vielleicht nach seiner Wahrheit.