Wenn eine Stadt durch Kunst erzählt wird, ist das eine öffentliche Geste. Das Beispiel der Voyage à Nantes

Die Voyage à Nantes ist eine öffentliche Kunstaktion, die seit 2012 die Straßen und Plätze der französischen Stadt belebt. Kunst wird hier als ein Werkzeug verstanden, das sich nicht aufdrängt, sondern sich durchqueren lässt. Eine Geste, die unser Zusammensein verändert. So wird die Kunst in Nantes zu einer kollektiven Geste: die Reportage von Francesca Anita Gigli.

By Francesca Anita Gigli | 17/07/2025 16:56

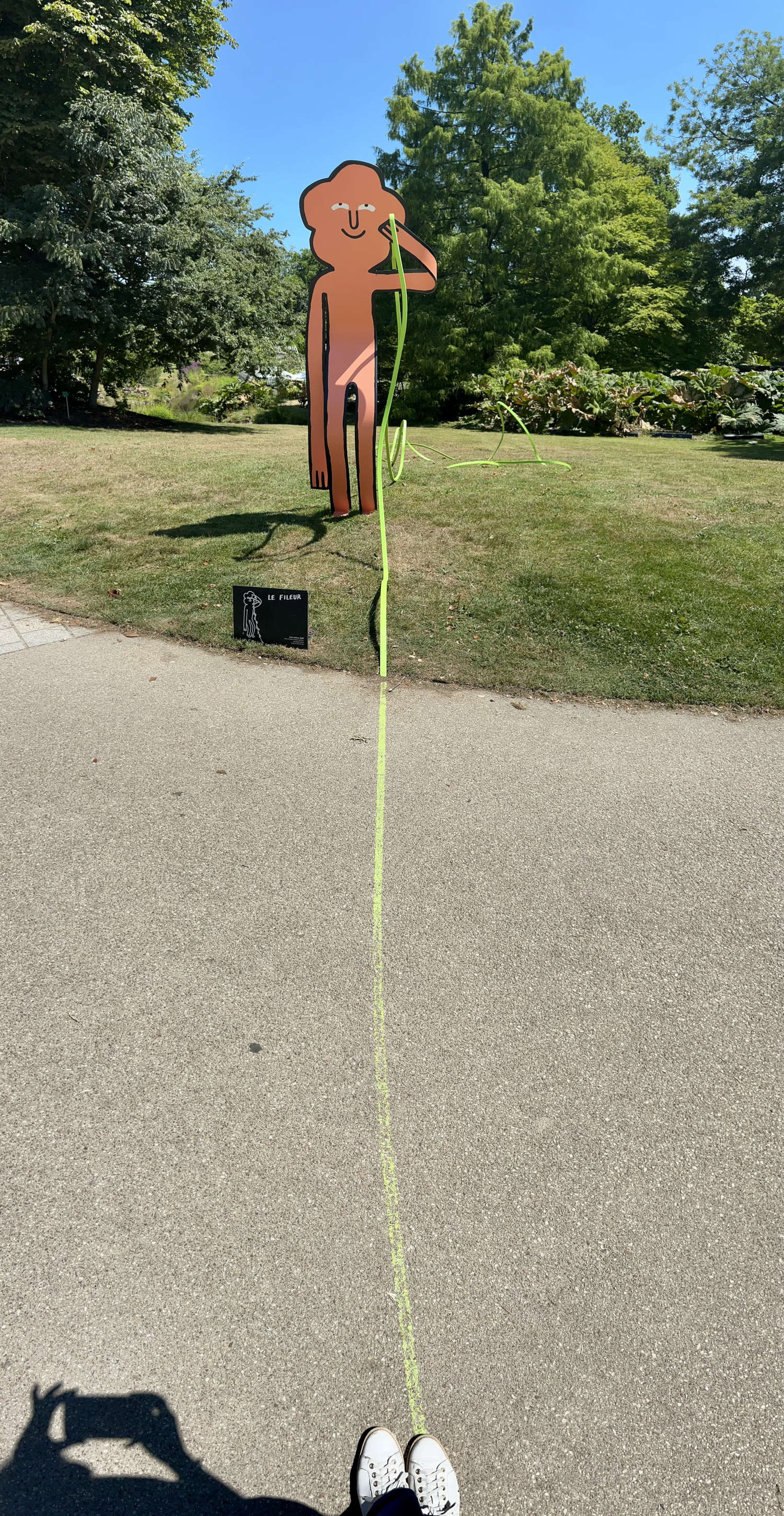

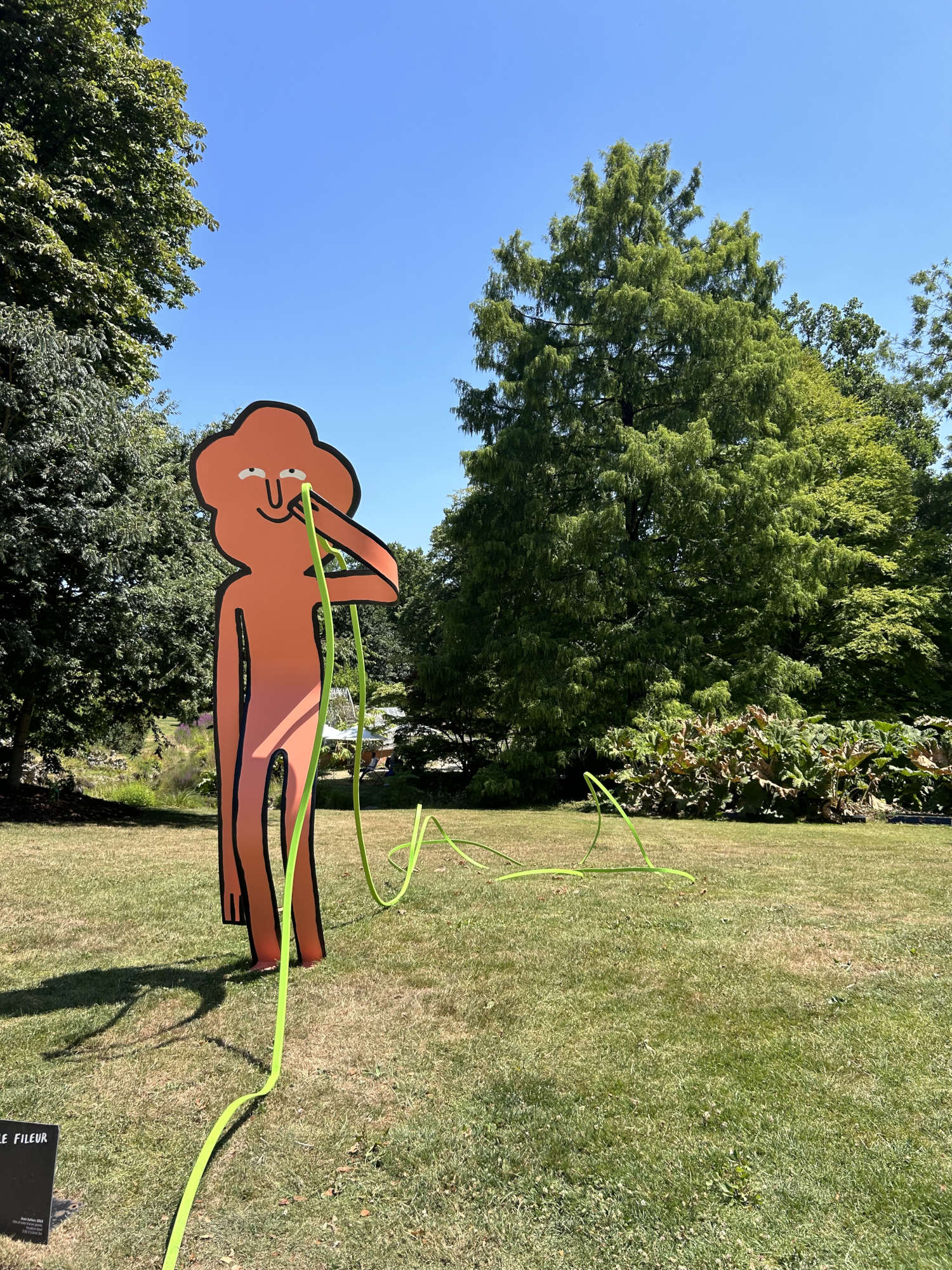

In Nantes schlängelt sich eine grüne Linie über den Asphalt wie eine unbedeckte, gespannte, pulsierende Ader, die zur Abweichung, zum schiefen Schritt und zur unausgewogenen Geografie des Begehrens einlädt.

Sie beginnt in einem Garten, der von imaginären Kreaturen bevölkert ist, die bunte Fäden zwischen den Ästen spannen und an glänzenden Bändern emporsteigen, die das Sonnenlicht in scharfen Reflexen brechen. Von dort aus, vom Jardin des Plantes, beginnt die Linie zu fließen, sie zieht sich zwischen Bürgersteigen hindurch, an Randvierteln vorbei, an stillen Gebäuden und vergessenen Innenhöfen vorbei. Manchmal steigt sie eine blinde Treppe hinauf, biegt unter einer Brücke hindurch und bleibt vor einem Werk stehen, das fast wie ein Irrtum wirkt: eine Skulptur, die nichts zu sagen scheint, ein tropfendes Holztier, ein Mutterschiff, das aus Versehen mitten in der Stadt gelandet ist.

Auch in diesem Jahr, vom 28. Juni bis zum 31. August 2025, lädt die Voyage à Nantes dazu ein, entlang dieser auf dem Asphalt gezogenen Linie zu gehen, ihr mit dem Körper vor dem Blick zu folgen, sie zu bewohnen, wie man eine Möglichkeit bewohnt. Einige Werke verändern sich, andere vervielfältigen sich, viele verschwinden, aber einige bleiben. Éloge de la transgression, im Cours Cambronne, stellt uns weiterhin von der Höhe seines halbleeren Sockels aus in Frage. Oder Jean Jullien mit Le Fileur, der seinen grünen Faden zwischen die Blumenbeete spinnt, als ob er alternative Wege für diejenigen zeichnet, die bereit sind, nach unten zu schauen. Dieser Linie zu folgen bedeutet also, den Blick zu entflechten und vor allem die Idee von Arbeit und öffentlichem Raum zu hinterfragen. An jeder Biegung biegt sich die Zeit, öffnet sich die Landschaft, und Kunst entsteht nur, wenn man akzeptiert, dass man sie nicht sofort erkennt. Sich auf dem Weg zu verirren bedeutet nicht, ihn zu erreichen, sondern zu akzeptieren, dass eine Stadt auch auf diese Weise ihre Geschichte erzählen kann: nicht durch das Zeigen ihrer Meisterwerke und Orte, die man schnell auf einer imaginären Liste abhaken kann, sondern durch ihre Ränder, ihre Falten, ihre Zwischenräume. Und so ändert sich das Tempo, der Rhythmus, der Blick. Sogar der Atem. Denn, und das ist sehr selten, die Stadt bietet sich nicht als Ausstellung an. Sie bietet sich als Geste, als Hypothese an, als langsame Choreographie, die den Körper noch vor dem Denken einbezieht. Letztlich ist sie ein subtiles Mittel, um das Zentrum zu verschieben, die Aufmerksamkeit neu zu verteilen und neue Möglichkeiten zu schaffen. Und vielleicht hört gerade hier die Kunst auf, ein Objekt zu sein, und kehrt zurück zu einer Beziehung. Etwas, das dazwischen passiert. Zwischen einem Schritt und dem nächsten, zwischen dem Betrachter und dem, was nicht erklärt werden kann, zwischen Ihrer Anwesenheit und einer Stadt, die in Fragmenten gelesen werden kann, ohne dass ein einheitlicher Sinn erforderlich ist.

Genau in diesem sanften Schweben, in dieser luziden Suspension, die der Schritt auferlegt, wenn man seine Eile aufgibt und seinen Gang Teil des Werks selbst werden lässt, manifestiert sich eine andere Möglichkeit, den städtischen Raum und seine ästhetische Dimension zu denken, nicht mehr als träge Kulisse oder als Galerie unter freiem Himmel, sondern als poröses Beziehungssystem, als lebendiges Gefüge, in dem die Kunst nicht neben dem Leben stattfindet, sondern durch es hindurch, es kontaminiert und sich selbst kontaminieren lässt.

Und in dieser großzügigen Offenheit für Beteiligung liegt eine kritische Schwelle, denn nicht jede Beteiligung ist fruchtbar und vor allem nicht jede Beziehung führt zu einer Transformation. Die Kunsthistorikerin Claire Bishop erinnert uns mit Nachdruck daran und warnt davor, dass die von einer gewissen relationalen Kunst vorgeschlagene Sozialität Gefahr läuft, in eine Scheininklusion abzugleiten, bei der die Anwesenheit des Publikums vorgesehen, aufgezeichnet und kanalisiert wird, aber nur selten in der Tiefe hinterfragt wird und nur selten dazu aufgerufen wird, sich mit den Reibungen, Unstimmigkeiten und Asymmetrien auseinanderzusetzen, die jede authentische ästhetische Erfahrung mit sich bringt.

Vielleicht wählt die Stadt Nantes gerade hier einen anderen Weg, denn anstatt die Teilnahme zu choreographieren, zerstreut sie sie, verstreut sie entlang einer Linie, die weder schützt noch ordnet, sondern dazu einlädt, sich zu verstellen, Fehler zu machen, den Blick immer wieder neu zu positionieren. Und in diesem ständigen Abgleiten der Bedeutung, im Fehlen von Fixpunkten, entsteht eine Form von temporärer Bürgerschaft, die nicht aus dem Besitz von Raum besteht, sondern aus dem bewussten Überschreiten, aus Mikro-Aktionen, die die Stadt wie eine neue Form der Schrift beeinflussen. Eine Schrift, die mit den Füßen gelesen werden kann, mit wunden Knien, mit dem sich verkürzenden Atem, mit dem tausendmal am Tag wechselnden Wetter, mit der sich dehnenden Zeit, und die der Stadt nicht eine Funktion, sondern eine Frage zurückgibt: Wer bist du, wenn du nicht mehr behauptest, nur ein Gesicht zu haben?

Hier liegt die vielleicht politischste Geste der öffentlichen Kunst, die nicht in der Besetzung des Raums, sondern in seiner Offenheit besteht; nicht in der Monumentalität, sondern im Randbereich; nicht in der Sichtbarkeit, sondern in der Möglichkeit. Und so kommt es, dass die grüne Linie manchmal stillschweigend abweicht und ein Seitenportal berührt, das sich in einen großen und intimen Innenhof schlängelt, in dem die Steine von jahrhundertealten Schichtungen und Durchgängen erzählen. DasHôtel de Briord, einst ein Adelssitz und von 1904 bis 2017 Sitz der École des Beaux-Arts, beherbergt heute in seinem steinernen Bauch ein Werk von Gloria Friedmann mit dem Titel Absurdistan. Die Einführungstafel ist klar, der Zugang einfach, der Kontext sorgfältig kuratiert. Und doch baut Absurdistan gerade in dieser rigorosen Einfachheit eine Schwelle auf.

Elf lebensgroße menschliche Figuren versammeln sich um eine zentrale Präsenz aus Kabeln, Drähten und beunruhigenden Fragmenten der elektronischen Erinnerung. Der mechanische Körper im Zentrum hat die Dichte eines dumpfen Kerns, einer in sich zusammengesunkenen Intelligenz, die jedoch von allen anderen gehalten wird, als ob jede Figur von dieser zeitlosen, gesichtslosen Masse abhinge. Keine der Figuren auf der Bühne führt eine vollständige Handlung aus, aber jede birgt eine Spannung, eine Möglichkeit, eine eingefrorene Flugbahn. Es entsteht der Eindruck eines kollektiven Stillstands, eines grausamen Innehaltens, in dem die Zukunft in den Händen gehalten wird, ohne jemals die Chance zu haben, sich vollständig zu manifestieren. Gloria Friedmann konstruiert mit einem ebenso zärtlichen wie erbarmungslosen Blick ein stummes Theater, in dem der Mensch (dieser seltsame irdische Zweibeiner, der gelernt hat, zu gehen, sich zu erheben und die Welt zu verwandeln) in seine eigene technologische Entwicklung verstrickt ist, verbunden mit unaufhörlichen Datenströmen, Bildern und Befehlen, die immer transparenter und immer weniger interpretierbar werden.

Sie schafft bewegungslose, schwebende Menschenfiguren, die wie gestrandet sind in einem unaufhaltsamen Prozess, der sie nur abhängig macht. Die deutsche Bildhauerin erzählt nicht von einer dystopischen Zukunft, sondern von einer bereits kompromittierten Gegenwart, in der die Technologie nicht mehr ein Werkzeug, sondern eine Umgebung ist, eine unsichtbare Membran, die uns verbindet, uns verwandelt und uns betäubt. Die Körper in der Installation interagieren nicht, sondern leiden. Sie sind Zwischenwesen, bereits Hybride, bereits einer anderen Existenzform zugewiesen, in der die Technologie die eigentliche Bedingung unseres Seins in der Zeit ist.

Eine Szene wie diese findet in Günther Anders und seinem 1956 erschienenen Buch Der Mensch ist antiquiert einen starken theoretischen Vorläufer. Anders beschreibt sehr anschaulich die "prometheische Scham", die darin besteht, dass sich das Gefühl, das der Mensch angesichts derEffizienz seiner eigenen technischen Schöpfungen empfindet, immer weiter ausbreitet. Die Maschine ist wiederholbar, präzise, ewig. Der Mensch ist es nicht. So entsteht eine wachsende Kluft zwischen dem, der produziert, und dem, was produziert wird, eine zeitliche Kluft zwischen dem Geist und den Dingen. Der Mensch fühlt sich veraltet, unmodern, unzureichend, und diese Nicht-Synchronität zwischen dem Individuum und der technischen Welt erzeugt ein existenzielles Paradoxon. Der Mensch ist nicht mehr in der Lage, seine eigenen Artefakte zu verstehen oder zu kontrollieren, weil die Technik, so Anders, uns mit einer unpersönlichen Effizienz überwältigt, mit einer Perfektion, die uns unbeholfen und schuldig macht. Daraus ergibt sich eine Umkehrung von Zweck und Mittel: Wir benutzen die Technik nicht mehr für unsere Zwecke, sondern werden von ihr für Zwecke benutzt, die sich uns entziehen. Insbesondere (und in diesem Punkt ist Anders' Gedanke prophetisch) durch die Medien, die Werbesequenzen, die Überzeugungsapparate, die eine Welt der Phantombilder schaffen, eine serielle, irreale Welt, auf die das Individuum passiv, zwanghaft, obsessiv reagiert.

In Absurdistan wird diese Desorientierung nicht geschrien, sondern in der Stille der Körperhaltungen geformt. Die Figuren sind still und doch zerbrechlich. Als ob ihre Unbeweglichkeit bereits eine Form der Hingabe wäre. Eine sanfte, sogar elegante, aber endgültige Kapitulation. Es wird eine Art Trägheit inszeniert, die so ästhetisch und so komponiert ist, dass sich eine neue und unruhige Form der Einsamkeit abzeichnet. Jede Figur ist verbunden, eingebettet in einen zentralen Körper, in einem Netzwerk, das zu umarmen scheint, aber tatsächlich isoliert; in dem Verbindung nicht Beziehung ist, und Nähe nicht ausreicht, um die Kluft zu überbrücken, nicht ausreicht, um die Einsamkeit zu überbrücken. Wir sind Teil eines Systems, das uns umarmt, aber nicht anerkennt, das uns als Daten verarbeitet, aber uns als Menschen vergisst. In diesem Sinne ist Absurdistan auch eine Landkarte unserer neuen kognitiven Abhängigkeiten: eine Gesellschaft, in der das Gedächtnis externalisiert ist, das Urteilsvermögen von Algorithmen abhängt und eine künstliche Intelligenz, die uns assistiert, uns vorwegnimmt, uns interpretiert und am Ende die Anstrengung des Denkens selbst aufzehrt. Alles wird einfacher, schneller, perfekter. Und wir, im Herzen dieser Perfektion, bleiben allein. Tadellos, aber allein.

Weiter, in der Nähe des Bahnhofs, während sich die Schritte zwischen Häusern und Schaufenstern verlängern, schleicht sich die grüne Linie in die Rue de Richebourg und ändert ihren Ton. Sie wird nicht subtiler, sie versucht nicht zu verschwinden, sondern wird zum Träger eines anderen Rhythmus, einer respektlosen Vibration. Im Hof des Lycée Clemenceau steht Romain Weintzems La Mauvaise Troupe: eine Schar menschengroßer Skulpturen, die als Soldaten verkleidet und von ihrer eigenen wunderbaren Nutzlosigkeit überwältigt sind, mimetische Figuren, die Trompeten, Trommeln und monumentale Blechblasinstrumente halten, als wären es Parade-Waffen, und schweigend gegen das Nichts marschieren. Jeder Körper ist unbeweglich, aber in der Pose lebt eine verhaltene Bewegung, eine Herausforderung, die noch im Gange ist. Alles in dieser Installation atmet den präzisen Willen, die Codes der Macht herauszufordern: Militärische Haltungen verformen sich zum Spiel, getarnte Körper verlieren an Autorität, Fanfaren verwandeln sich in Instrumente der Subversion. Keine Spur von Verherrlichung, keine dokumentarische Absicht, denn La Mauvaise Troupe erzählt nicht vom Krieg, sondern verspottet ihn, entschärft ihn, entlarvt ihn als selbstmüdes Theater.

Die Geste des Künstlers Weintzem ist im Boden der Stadt verwurzelt, in der hartnäckigen Erinnerung an jenes Gymnasium, in dem 1913 eine Gruppe von Schülern, darunter Jacques Vaché, die Zeitschrift En route, mauvaise troupe! herausgab: ein einziges Heft, gedruckt in einer Auflage von 25 Exemplaren, ein einziges Heft, aber so voll von Versen, Invektiven und Ironie, dass es einige seiner Autoren den Verweis kostete. In diesen Seiten, die später verboten wurden, formte sich eine Stimme, die für den Surrealismus entscheidend werden sollte, eine Stimme, die die patriotische Rhetorik ablehnte, die den Traum anstelle der Ordnung wählte, die Frechheit anstelle der Disziplin. Romain Weintzem kehrt mit einem Werk, das nicht nur eine Erinnerung, sondern ein lebendiges Vermächtnis ist, in denselben Hof zurück.

Alles wird in einem prekären Gleichgewicht gehalten: Verlaines Gedicht, das der Revue den Titel gibt ("Auf die Straße, böser Trupp! / Geht, meine verlorenen Kinder!"), der schwache Schatten von Breton, die latente Präsenz von Vaché als stummer Zünder einer ganzen Generation. Jede Figur auf der Bühne ist eine Karikatur der Maske der Macht, eine visuelle Wendung, die den Krieg auf seine theatralische Nacktheit, seine entleerte Geste, seine Besessenheit von der Form zurückführt. Hier sagt jedes Musikinstrument, das wie ein Gewehr gehalten wird, genau das: Der Klang kann den Befehl überwältigen, die Unordnung kann zu einer Partitur werden. Es ist kein Zufall, dass Weintzem gerade die für Militärkapellen typischen Musikinstrumente (Blechblasinstrumente, Basstrommeln, Trompeten) auswählt und sie in szenische, zweideutige, entschärfte Objekte verwandelt. Auf diese Weise verstärkt der Künstler das Paradoxon, das der Tradition der Fanfaren als Musik für den Krieg, Rhythmus für die Ordnung, Klang für den Gehorsam innewohnt. Doch in La Mauvaise Troupe ist diese Ordnung gebrochen, der Klang bleibt stumm, und die Musik wird zum bloßen Simulakrum einer Disziplin, die niemanden mehr beherrscht. Was oberflächlich betrachtet nur ein Spiel oder eine Karikatur ist, ist in Wirklichkeit eine harte, reale, präzise Erinnerung: Die Jungen, die 1913 die Zeitschrift En route, mauvaise troupe! gründeten, wurden alle im Ersten Weltkrieg eingezogen. Einige kehrten nicht zurück.

Die anarchistische Geste, eine antimilitaristische Schülerzeitung herauszugeben, wurde zum Schicksal einer ganzen Generation: Die patriotische Rhetorik überwältigte sie, die Schule bildete sie zum Sterben aus. Und so wird La Mauvaise Troupe zu einem Gegenmarsch, einem weltlichen Ritus des Widerstands, einer Chorskulptur, die sich nicht als Erklärung, sondern als Ermahnung anbietet. Zu lachen, ja, aber mit Bewusstsein. Unbewaffnet zu bleiben, auch, aber mit Absicht. Und gemeinsam zu gehen, auch außerhalb der Zeit, auch ohne Ziel, und sei es nur, um das Tempo nicht von anderen bestimmen zu lassen. Und in diesem Hof, der jeder Hof sein könnte, hinter einer Schule, die jede Schule sein könnte, zwingt uns La Mauvaise Troupe, uns daran zu erinnern, dass jeder Krieg auch auf diese Weise beginnt. Mit einer Band, die spielt, mit einer Hymne, die das Ohr schult, mit einer Uniform, die die Körper vor den Gedanken ausrichtet.

Dann geschieht etwas anderes. Die grüne Linie durchquert den Parc des Chantiers und öffnet sich zu einer Landschaft, die einer anderen Zeit oder einem kaum skizzierten kollektiven Traum entsprungen zu sein scheint. Eine silbrige, weiche, von Kratern durchzogene Kugel, ein riesiger Mond, der auf dem Boden liegt, bereit, bewohnt zu werden. Wir werden auf dem Mond spazieren gehen, sagen Détroit Architectes und Bruno Peinado, und es gibt nur eine wirkliche, physische und sensorische Einladung: die zum Klettern, Hüpfen, Liegen, Schauen, Bewohnen. Nehmen Sie den ganzen Raum. Den ganzen Raum.

Die Körper schweben für einige Momente, verlangsamen sich, schwanken, gleiten in einen Zustand plötzlicher Suspension, der nicht der Performance, sondern der Hingabe gleicht. Und in dieser Hingabe, die nichts verlangt und doch alles zurückgibt, entsteht eine andere Vorstellung von öffentlichem Raum, der ganz einfach zum Innehalten wird. Ein Ort, den man nicht nur durchquert, sondern der heilt, wie der Psychiater Paolo Inghilleri in seinem Essay I luoghi che curano (Orte, die heilen) erzählt, weil er in der Lage ist, innere Verwandlungen zu empfangen, eine Schwelle zwischen Intimität und Welt zu bieten, Erfahrungen zu beherbergen, die eher nach einem Sinn als nach dem Nutzen des Daseins suchen.

Und wenn wir uns hinlegen oder in das silberne Meer springen, unter einem Himmel, der uns näher zu sein scheint, ändert sich auch etwas in der Art, wie wir über uns selbst denken. Für einen Augenblick, und sei es auch nur ein kurzer, hört der Körper auf zu wiegen, die Zeit zieht sich zurück, das Denken lässt nach. Und in diesem Augenblick öffnet sich ein möglicher Raum für die Achtsamkeit, für die Aussetzung der Pflicht, für die Phantasie, die nicht ausweicht, sondern begründet. Denn die Orte, die heilen, sind diejenigen, die es ermöglichen, einen Sinn zu konstruieren, sich als Teil eines größeren Rhythmus zu erkennen, die Welt zu bewohnen, ohne sie sofort erklären oder verändern zu müssen.

Dennoch ist We Will Walk on the Moon kein "schönes" Werk im strengen Sinne, und vielleicht nicht einmal denkwürdig, wenn man es nur in seiner Form betrachtet. Es hat weder die formale Kraft einer Skulptur, noch die visionäre Intensität einer konzeptionellen Installation. Und doch funktioniert es. Sie funktioniert, weil sie einen Randbereich der Stadt, eine vergessene Kurve zwischen den Baustellen und dem Fluss, in einen Treffpunkt verwandelt, an dem sich Familien, Studenten, ältere Menschen, verwirrte Touristen, schreiende Kinder, müde Väter, Erzieher und Kinder von anderswo treffen. Es funktioniert, weil es die Bedeutung nicht aufdrängt, sondern sie aus den Körpern entstehen lässt, die es bewohnen. In einer Stadt, die die schwere Erinnerung an Kolonialismus und Dreieckshandel auf ihren Schultern trägt, ist Walking on the Moon keine Flucht, sondern eine konkrete Wiederaneignung des städtischen Raums, eine minimale, aber hartnäckige Aktion, die die Art und Weise, wie wir unseren Platz in der Welt einnehmen, umschreibt.

Die grüne Linie führt zwischen Höfen, durchbrochenen Monden und leisen Fanfaren in Richtung des Zusammenflusses von Loire und Erdre, wo sich die Insel wie eine geografische Narbe im Wasser auftut. Hier werden die Straßen breiter, die Geräusche werden seltener, die Häuser neigen sich kaum, aber mit einer solchen Beständigkeit, dass es wie ein angehaltener Atem wirkt. Das ganze Gebiet, das auf sandigem Boden erbaut wurde, ruht auf wackeligen, unsicheren, durchhängenden Fundamenten. Ganze Häuserblocks mit ihren bürgerlichen Fassaden weisen nun eine sichtbare Verformung auf, eine leichte Verdrehung, die das Auge strapaziert. Doch nichts fällt in sich zusammen. Alles bleibt stehen, verschoben gerade genug, um uns daran zu erinnern, dass keine Stabilität für immer gegeben ist, und dass jede Stadt, wenn man sie richtig betrachtet, in ihrer Struktur das Zeichen dessen bewahrt, was sie durchgemacht hat. Auf dieser ehemaligen Insel, die einst das pulsierende Herz des Flussverkehrs war, befand sich auch einer der zentralen Knotenpunkte des Dreieckshandels. Nantes war einer der wichtigsten europäischen Häfen des Atlantikhandels: Von hier aus fuhren Schiffe mit Waren nach Afrika, dann weiter nach Amerika mit Menschen, die zu Waren verarbeitet wurden, und schließlich zurück nach Europa mit Zucker, Kaffee, Baumwolle und versteinertem Blut in Form von Kapital. Eine Erinnerung, die nicht ausgelöscht wurde, die aber jahrzehntelang unter der eleganten Architektur des 18. Jahrhunderts geflüstert, geglättet und komprimiert blieb, als ob die perfekten Linien der Gebäude allein das Gewicht einer entfernten Geschichte tragen könnten. Und weiter, entlang des Flusses, wenn die Stadt beginnt, Wasser aufzunehmen und die Schritte kaum müde werden, zieht sich die Zeit wieder zusammen. Die Loire begleitet uns, flach und dicht, mit der Ruhe, die nur große Flüsse bewahren können, als ob nichts ihren Fluss wirklich stören könnte. Und genau dort, am Quai de la Fosse, öffnet sich einer der intensivsten Räume in ganz Nantes: das Mémorial de l'Abolition de l'Esclavage, das wie ein unterirdischer Gang aussieht und sich unter der Erde in einem Spalt zwischen der Stadt und ihrer Geschichte öffnet. Doch die Gedenkstätte beginnt schon früher, an der Oberfläche, mit in den Bürgersteig eingelassenen Tafeln, die, nachts beleuchtet, den Weg wie eine Prozession markieren, wie ein langsamer Abstieg zum Herzen der Erinnerung.

Nantes, das, wie gesagt, die französische Hauptstadt des Sklavenhandels war, organisierte im 18. Jahrhundert 43 % der transatlantischen Expeditionen, und an diesem Kai fuhren Schiffe mit Leichen, mit Namen, mit ausgelöschten Geschichten. Die Gedenkstätte legt also frei. Es macht das Unaussprechliche sichtbar. Das von der Stadt in Auftrag gegebene und im März 2012 eröffnete Mémorial ist das größte in Europa. Das Projekt, das aus einem internationalen Wettbewerb hervorging, den der polnische Künstler Krzysztof Wodiczko und der argentinische Architekt Julian Bonder gewannen, ist eine politische und poetische Geste, die es erlaubt, schweigend zwischen Glastafeln mit eingravierten Daten, Routen, Schiffsnamen wie La Liberté und Gesetzen, die die Sklaverei zur Norm machten, hindurchzugehen. Im Herzen der Voyage à Nantes, wo die Kunst spielt, spottet, herausfordert und willkommen heißt, verändert die Existenz eines solchen Raumes das Maß des Schrittes. Er erinnert uns daran, dass jede Überquerung auch eine Geste der Wahl ist: wo man anhält, wo man langsamer wird, wo man zuhört. Und vor allem, wo man sich zurückhält. Das Gewicht, den Zweifel, die Verantwortung in sich aufnehmen. Halten.

Der Fluss fließt unterdessen weiter. Wenn er das Ufer hinter sich lässt, wenn das Licht des Denkmals unter der Erde verblasst und die Oberfläche sich wieder verdichtet, verändert sich die Landschaft erneut. Der Asphalt dehnt sich aus, die Fassaden werden gerade, die Fenster reihen sich in einer leuchtenden Disziplin aneinander und wir betreten ein anderes Viertel mit baumbestandenen Alleen und strengen Gebäuden. So präsentiert sich der Cours Cambronne in seiner ganzen architektonischen Gelassenheit: eine geordnete Flaniermeile, geschaffen für Anstand, für zivilisierte Ruhe, für reibungsloses Wetter. Und genau hier, im Zentrum dieses scheinbaren Gleichgewichts, manifestiert sich eine dissonante Geste. Auf einem Marmorsockel, wo man eine bronzene, endgültige Figur erwarten würde, ist stattdessen ein kleines Mädchen verewigt, das auf den Sockel klettert oder vielleicht auch hinabsteigt, wobei es unsicher auf dem Sockel balanciert. Éloge de la transgression nennt Philippe Ramette das Werk, und es geht nicht um Provokation. Es geht um Verschiebung. Um ein minimales, aber entscheidendes Abgleiten. Um eine maßvolle Abweichung, die ausreicht, um die Grammatik der Macht zu untergraben.

Ramette arbeitet wie immer an der Grenze zwischen Skulptur und Inszenierung, zwischen Ernsthaftigkeit und Paradox, zwischen Monument und Verlassenheit. Hier ist die Hommage nicht an einen Mann, einen Helden, eine Schlacht, sondern an eine Geste gerichtet. Oder besser: einer Haltung, dem Akt des Ungehorsams.

Der Sockel wird zu einem Aktionsraum. Die Pose wird zu einer Frage. Es geht nicht darum, zu wissen, ob er aufsteigt oder absteigt, sondern darum, zu erkennen, dass die Bewegung bereits ein Akt des Denkens ist.

In dem Viertel, das mehr als jedes andere in Nantes das edle Gedächtnis der Stadt birgt (das Viertel der Gelassenheit, des gleichförmigen Steins, der ruhigen Symmetrien), führt Éloge de la transgression einen Riss ein, der uns daran erinnert, dass jede Norm eine Konstruktion ist, und dass jede Konstruktion erklommen werden kann. Und zwar mit Anmut.

Und so kommt die Stadt, nachdem sie ihre Ränder, ihre Krater, ihre schwebenden Monde, ihre im Sand versunkenen Erinnerungen gezeigt hat, im Herzen ihrer bürgerlichen Eleganz an und lässt sich, ohne ihre Stimme zu erheben, ohne etwas kaputt zu machen, von einem jungen Mädchen überraschen, das auf ein Podest steigt. Sie scheint nicht da zu sein, um seinen Platz einzunehmen, sondern um uns daran zu erinnern, dass auch die Leere ein Recht auf ihre eigene Statue hat, dass auch die Überschreitung ein Recht auf ihren eigenen Raum hat.

Letztlich ist Voyage à Nantes nichts anderes als eine urbane Choreografie, die die Stadt bei den Schultern nimmt und sie auffordert, aus der Zeit zu tanzen. Es ist eine unausgewogene Kartografie, die nicht auf ein Zentrum ausgerichtet ist, sondern sich an den Rändern, in den Brüchen, zwischen den sandigen Falten, die die Häuser kippen lassen, öffnet, ohne dass ein einheitlicher Sinn oder lineare Erzählungen nötig wären. Die Arbeiten durchqueren den Raum und werfen Fragen auf. Und diese Fragen stehen an den Wänden, in den Höfen, auf den Trampolinen, in der Stille, in den wechselnden Materialien, in den Lichtern, die nach Einbruch der Dunkelheit angehen. Voyage ist eine urbane Geste , denn sie verändert die Art und Weise, wie wir zusammen sind. Schauen, abschweifen, gehen, ohne anzukommen. Es ist eine kollektive Geste, weil sie die Möglichkeit umverteilt, auch nur für kurze Zeit zu spüren, dass die Stadt etwas anderes sein kann als sie selbst: ein Ort, der heilt, der stört, der lacht, der mit Präzision erinnert, der diejenigen, die bisher keine Stimme hatten, auf das Podest steigen lässt.

Und vielleicht ist es auch nur eine Art, in der Welt zu sein, ohne den Anspruch zu erheben, sie zu beherrschen. Ein Weg, die Stadt zu bewohnen, ohne zu erwarten, dass sie uns erkennt. Eine Art, sanfte Streuner zu bleiben, mit Taschen voller Karten, die nirgendwohin führen, und dem Schritt, der im Glas, im Wasser, im Mond stolpert. Ein Weg, um zu sein, wenn auch nur für ein paar Tage, wie bestimmte verstimmte Lieder, die nur auf der Straße gut klingen. Und auf dieser Straße, ohne jeden Rahmen, geschieht etwas. Auch wenn man nicht sagen kann, was. Auch wenn niemand fragt. Aber man lebt es. Und man ist nicht allein.