“Para dibujar bien”, afirmaba Valerio Adami, “se necesitan gestos amplios, yo diría que el estilo de un tenista...”. En varias ocasiones, a lo largo de su dilatada carrera, ha defendido de hecho la primacía del dibujo en su investigación creativa: es en él -como atestiguan muchos de sus pensamientos recogidos en las ya inalcanzables Sinopie, de las que sería deseable una nueva edición- donde tiene lugar la elaboración de las ideas figurativas, y en el que afloran a la conciencia las razones de un determinado mundo de imágenes. Dibujar“, escribió el artista en su libro, ”es una forma de conocer, no una forma de vivir. El ojo realiza infinitas operaciones“. Unas líneas antes, en otro pensamiento, había afirmado que los pintores románticos ”confundían el dibujo con la taquigrafía", subrayando aún más esa dimensión mental que hizo de él, como el título dado a su gran retrospectiva en el Palazzo Reale de Milán, comisariada por Marco Meneguzzo y acompañada de un catálogo Skira, un Pintor de Ideas. Hay algo, en estas afirmaciones, que recuerda a Poussin, o más en general al clasicismo del siglo XVII y a la idea de un arte que ha aprendido a gobernar las pasiones: por mucho que el término “sorpresa” sea recurrente en los escritos de Adami, y por mucho que en su escritura, junto a la reflexión teórica, no desdeñe la transcripción de asociaciones psíquicas de orden surrealista (iconológicamente muy útiles), no cede a la escritura automática del cuadro, sino que deja que esa primera impresión se condense en el dibujo de línea, logrado mediante revisiones y correcciones. El predominio del dibujo, en Adami, corresponde de hecho al valor de la invención más que del signo: el primer trazo espontáneo, tal como surge de las obras sobre papel, se limpia inmediatamente y se sintetiza en una línea continua que sella los fondos: tiene casi un valor impersonal, como si anulara la presencia de la mano en favor de una imagen que parece haberse hecho a sí misma, ideal para la traducción gráfica. El suyo, como señalaba Meneguzzo en el catálogo de la exposición de Milán, es de hecho un dibujo en el que la goma de borrar cuenta tanto como el lápiz, y si no borra la sinopia de ideas que se han quedado por el camino, sí llega en todo caso a una síntesis elegante y razonada.

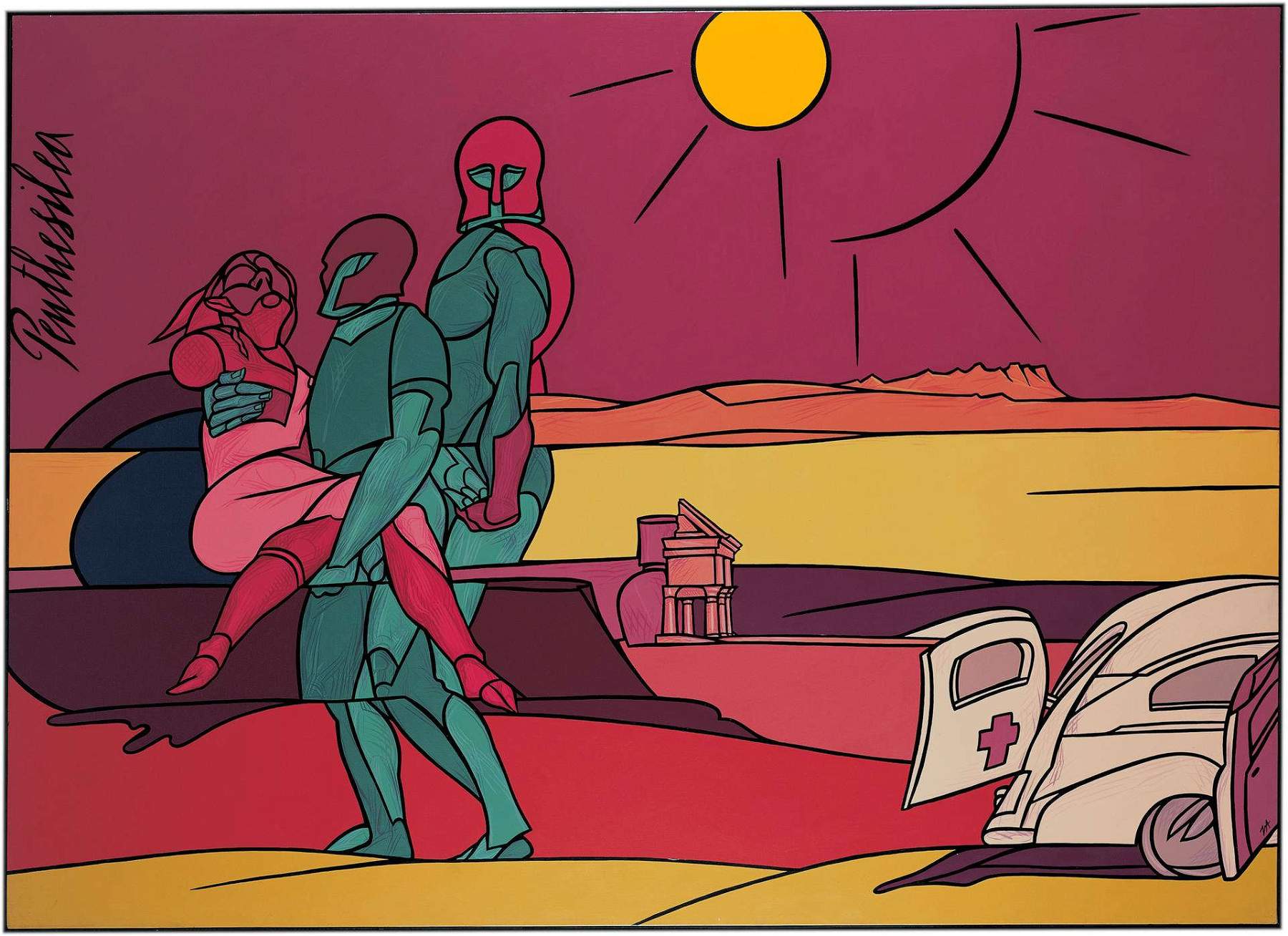

Al fin y al cabo, como afirmaba una exposición de 2015 dedicada a la producción más reciente del artista, su obra se configura con el tiempo como “ars combinatoria”. La propia elección de una dicción latina encajaba perfectamente con el aspecto elegante y erudito de esta pintura, realizada por un hombre de amplias y profundas lecturas, acostumbrado a la autorreflexión en forma epigramática. Esto es especialmente cierto en el tramo más reciente de su carrera, en el que el estilo ha alcanzado una sofisticación de gusto más refinado: el relato se ha vuelto literario, e incluso cuando no declara inmediatamente sus fuentes, se nutre de citas y no desdeña un misterioso aflato alegórico. Será interesante, tarde o temprano, tirar del hilo de una iconología de la pintura de Adami, intentando centrarse en el rápido cambio desde los temas más propiamente “pop” que lo habían sacado de los primeros tiempos de la nueva figuración, orientándolo hacia los modos gráficos del cómic, hasta su conocida síntesis de dibujo y pintura en colores planos. Sólo entonces será posible aclarar si su pintura era más para poetas o para filósofos, entre Calvino y Tabucchi, Sanesi y Tadini, hasta Derrida, que no por casualidad recurrió a él para la portada de La verdad en la pintura. Se podría concluir, tal vez, que su pintura se prestaba mejor que otras a aquellos escritores que hacían literatura con una marcada actitud especulativa.

Dentro de esta pintura, que se ha mantenido fiel a sí misma durante más de cincuenta años con una marca de iconicidad inconfundible, ha habido una evolución interna por pasos graduales de refinamiento y complicación de los motivos lineales del dibujo. Desde los interiores domésticos, el aura pop de sus lavabos o bañeras reducida a unos pocos colores y disposiciones tímbricas, o los sofás de diseño transformados en patrones ortogonales entrelazados, la línea se fue haciendo más sinuosa y compleja a medida que los contenidos se articulaban narrativa y simbólicamente. El protagonista, tras las vistas interiores, es la figura, un actor que destaca en una escena a menudo enrarecida o, en cualquier caso, un actor secundario: cuando la atención se centra en él, se carga de significados simbólicos a través de atributos de desciframiento más o menos inmediato, a veces pertenecientes a un código compartido, a veces pertenecientes a un hemisferio simbólico personal y autobiográfico que hay que sondear con instrumentos más complejos. El relato, de hecho, se mueve en dos niveles: por un lado, a través de la acción propiamente dicha escenificada en primer plano; por otro, la figura se “cuenta” a sí misma mediante elementos que aluden a su biografía de manera más o menos evidente (es el caso, por ejemplo, de ciertos retratos alegóricos). En este sentido, el suyo es un arte tanto de citas como de “combinaciones”, con una velada alusión a los procesos mentales de construcción del cuadro mediante el ensamblaje de piezas.

El punto de inflexión definitivo en la pintura de Adami tuvo lugar a mediados de la década de 1960 como pintura de interiores: fueron los muebles modernos, o los lugares totalmente artificiales, los que le dieron el impulso definitivo para esa pintura de claridad y limpieza, de orden y rigor. Su relación con el dibujo ya había quedado clara con los “cómics” hacia 1963, hasta la cesura marcada por el gran Huevo Roto. Tras esa gran prueba se trataría de clarificar la relación entre contenido dibujado y selección de elementos: entre reconocibilidad figurativa y puro goce abstracto del detalle. Entre estos polos estaba el traslado a París y una relación plausible con el “pop” francés, al que, sin embargo, respondía con una cultura visionaria, con momentos de surrealismo que dejan desorientado. Es el caso de la diseminación de dedos con uñas afiladas como caninos, fatales y feroces, que se cuelan como apariciones proliferantes entre los mullidos sillones sembrados de presencias matissianas, o sobre las mesas, entre las cortinas de las duchas y los urinarios públicos londinenses. La misma elección iconográfica de los lugares de la marginalidad, deputados a encuentros clandestinos, es una elección insólita e irritante que Adami ennoblece con un colorido elegante, seducido quizás por el resplandor de las luces de neón, pero al que añade quizás una nota idílica a través de los tonos pastel, como para emancipar un lugar tan abyecto, pero escenario de amores prohibidos y clandestinos.

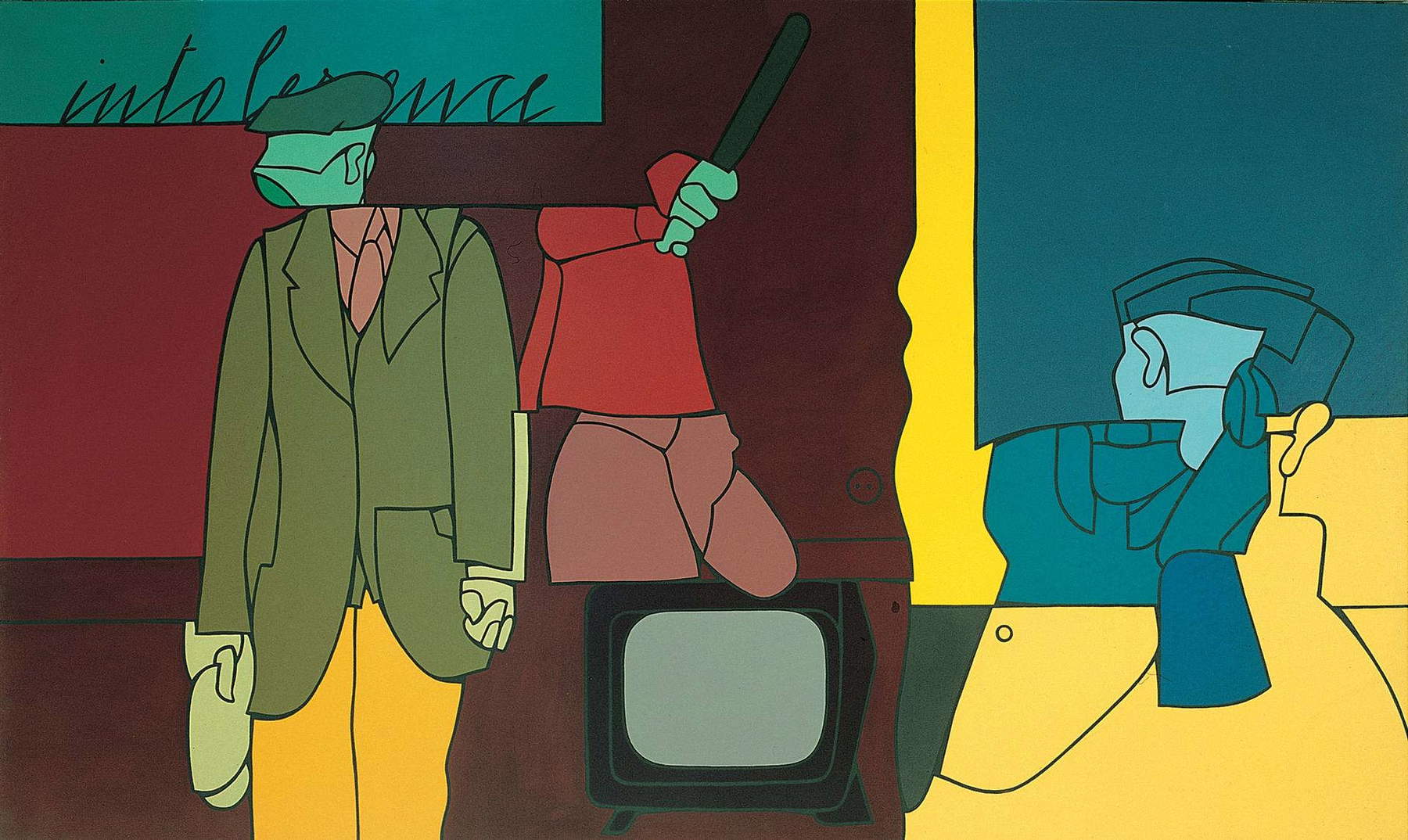

A partir de ahí, al llegar a su punto de estilo más conocido, el artista no hizo más que proceder por selección: cada vez menos elementos y fondos planos cada vez más grandes, desplazando el centro de atención de la concentración del contenido al elegante juego de los equilibrios compositivos: Aprendió, en definitiva, a gestionar los grandes espacios vacíos, necesarios para un tono más solemne y a dar el salto de escala hacia formatos cada vez más grandes, hasta llegar a grandes murales y escenografías teatrales (¡wagnerianas por añadidura!). Al fin y al cabo, había sido alumno de Funi, y hacer grande era una característica de su lección: simplificar es siempre el camino para monumentalizar. En ese momento, una vez aclarados el modo y el método, Adami pudo pintar lo que quería: ese modo, nacido para retratar el clima desorientador del boom económico, de un mundo desprovisto de naturaleza, estaba listo para dar el salto y hacia la alegoría, con un ductus que no le impedía probar suerte en el cuento de invención (pero más de evocación) tanto como en el retrato. En efecto, la idea compositiva y la historia que se desarrolla en el lienzo se desarrollan sobre gruesas nervaduras, casi como xilografías o vidrieras japonesas, que encierran dentro de contornos límpidos zonas planas de color como el esmalte cloisonné. Adami controla el dibujo y la dialéctica de las líneas con sumo cuidado: sabe siempre cuándo debe espesar la trama para hacer reconocibles las figuras y separarlas del fondo, en el que éste se extiende en su saturada compacidad cromática. Pero esto no debe hacernos olvidar la necesidad, sólo para este dibujo de líneas, del apoyo del color: es éste, en efecto, el que determina el aliento espacial de la composición y le da esa elegancia innata. “Un color casto y puro”, escribió el artista, “carece siempre de sombras, el tono es la edad, la vida; las vivencias, sus extremos”. No es casualidad que, en las fotografías y filmaciones del artista en el estudio, llame la atención la larga hilera de botes de colores acrílicos, preparados para disponer de todas las cantidades de pintura necesarias para cada aplicación, sin recurrir a la mezcla en la paleta. Adami ha reducido su paleta a unos pocos colores, tímbricos y plenos, opacos, pero de tono ligeramente apagado, como para amortiguar las notas demasiado fuertes, tanto por razones técnicas como estéticas. El uso de un magenta brillante, a veces corregido con un poco de amarillo y opacado con un poco de blanco, es típico de su pintura, y va muy bien con el verde agua, con el azul, caldeado por la presencia contenida de amarillo u ocre de este último: cuando su presencia es moderada, este color constituye un punto de atracción, un “color fuerte” en el cuadro. Este es, por otra parte, el punto en el que la obra de Adami ha abandonado el campo de los valores puramente ópticos de la pintura para entrar en un estatuto diferente: aunque el gusto y la consistencia de la película pictórica sobre el lienzo siguen siendo inconfundibles, su obra ha llegado a una codificación tal que permite traducir sus imágenes con técnicas diferentes sin sufrir traumas significativos. En efecto, una misma imagen puede migrar sin esfuerzo del lienzo al grafismo, e incluso a reproducciones y traducciones en otros soportes, sin traicionar su naturaleza fundamental. Sin embargo, al enfrentarse a grandes cuadros, uno se da cuenta más que nunca de lo mucho que sus imágenes necesitan la amplitud y el impacto de las grandes superficies: no en vano Adami ha demostrado una gran habilidad y una hábil dirección espacial incluso en las ocasiones en que se ha enfrentado a la arquitectura.

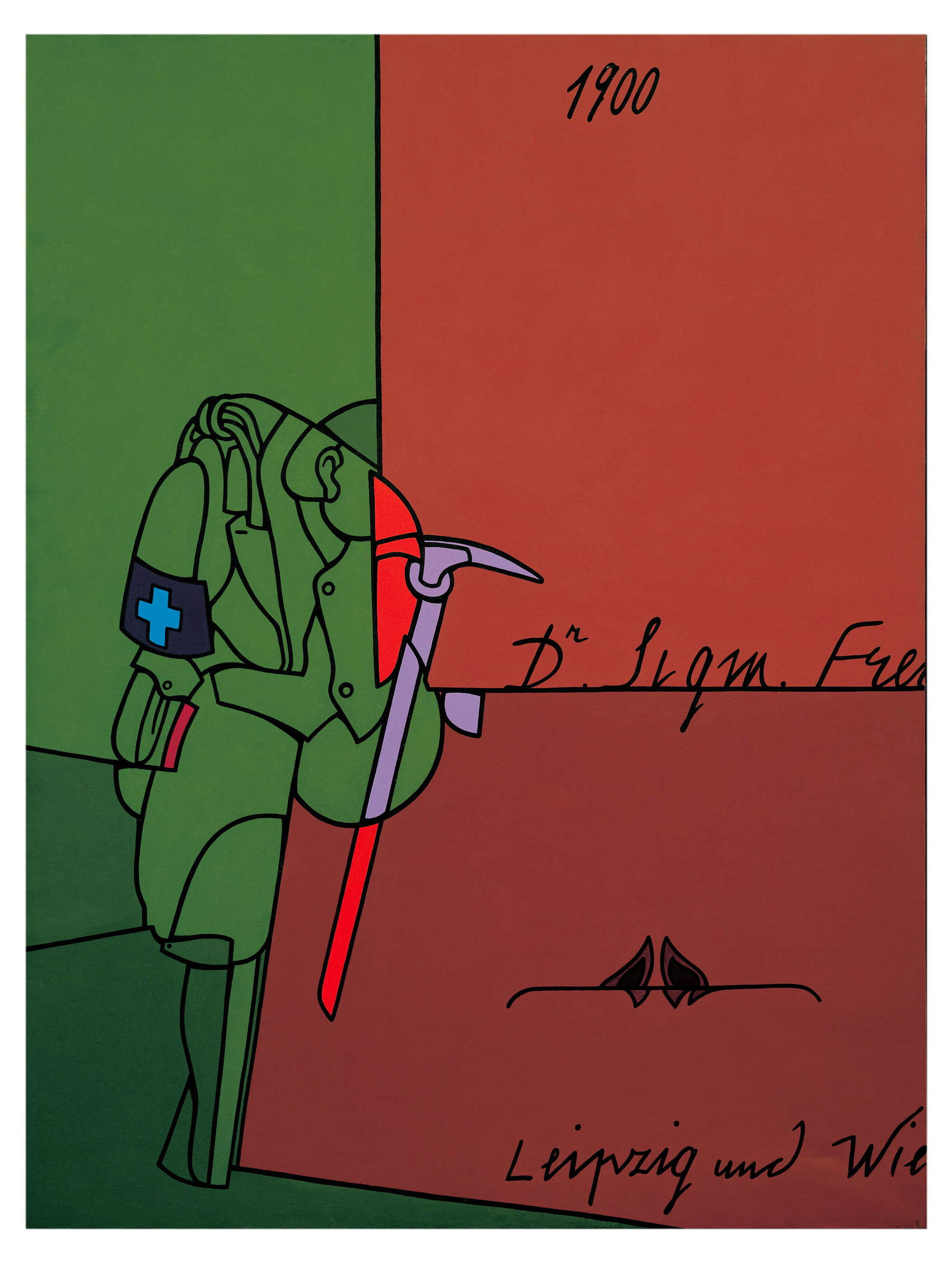

Sin embargo, Adami nunca renuncia a la anécdota, al pequeño detalle del fondo que llama la atención y capta la mirada, conduciéndola al corazón del cuadro. De hecho, no todo es indispensable para la historia, sino útil para el equilibrio compositivo y para ofrecer una guía al ojo, un punto de descanso momentáneo en la exploración de la imagen. Desde el principio, de hecho, tiene claro que en la síntesis es necesario dosificar y alternar momentos relajados y otros en los que la trama debe espesarse. Ritual de 1972, en este sentido, es un buen ejemplo de esa forma de trabajar por equilibrios cromáticos y compositivos: un peso central concentrado que debe soportar grandes extensiones de color. En este caso, se trata de un ensamblaje de formas entrelazadas, enredadas en una trama de líneas aclaradas y distinguidas por el color: un soldado de la Gran Guerra con un casco prusiano en la cabeza, de espaldas, entra en un marco verde, pero se topa con una segunda figura, parcialmente cubierta y menos distinguible. Lo que le detiene, sin embargo, es sobre todo el marco anaranjado, a la vez un cuadro dentro de otro cuadro y una partición ortogonal del fondo. Sólo más tarde nos damos cuenta de que el cuadro es en realidad tripartito, y que la parte inferior abre un tajo diagonal hacia otra escena, desde la que se vislumbra una porción de compás sobre un fondo violeta. La relación entre las dos partes no está clara, salvo por un inquietante cortocircuito provocado por su coexistencia simultánea en el lienzo, o pretende ser una muestra onírica, que debe leerse en tándem con un cuadro más pequeño del mismo año en Doct. Sigm. Freud.

La evolución interna de su obra, por tanto, se produce por sacudidas de estilo, sin desgarros ni traumas, y puede percibirse a largo plazo. Es un diseño de partes entrelazadas, de formas interpenetradas encerradas en un único gran patrón en el que todas las partes están unidas y conectadas. En los años ochenta, sin embargo, las figuras se separan del fondo y ganan un espacio autónomo. Es aquí donde la línea se vuelve fluida, los perfiles de los rostros se suavizan y adoptan pliegues de expresión como antiguas máscaras de teatro, balanceándose con perfiles danzantes. Un buen ejemplo de ello es elAutorretrato de 1983, en el que el propio rostro de Adami se transforma en una máscara blanca, sostenida por dos manos flotantes sin cuerpo, independientes del fragmento subyacente con un atisbo de piernas en movimiento, flotando en un espacio que también es independiente del trozo de paisaje montañoso al atardecer que aparece encajado en el fondo, arriba a la derecha.

De algún modo, Adami se ha liberado de la cuadrícula, y puede trabajar por sinécdoque sumando fragmentos de imágenes y cuerpos, incluyendo máscaras, manos, torsos, medallones que aíslan porciones de piernas y bajo vientre. El cuadro se ha convertido en un lugar de apariciones, donde ya no está claro si se asiste a una escena concreta o a una proyección onírica.

Pero la auténtica fascinación de estos cuadros de porte neoclásico, en su disfrute más inmediato, radica en que no se dejan descifrar del todo, y que en ese halo de incertidumbre están cargados de un espíritu errático y, en el fondo, profundamente romántico: uno no sabe hacia dónde se dirigen o hacia dónde se alejan sus figuras, e incluso cuando destacan o se engrandecen sobre fondos monumentales reconocibles, se convierten en visiones oníricas. Pero es precisamente en este umbral, que no puede captarse racionalmente, donde se cuela un sentimiento límpido y elegante.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.