Según una interpretación crítica muy extendida, el desarrollo del teatro inglés entre los reinados de Isabel y Jaime I puede dividirse en tres fases, que corresponden a diferentes concepciones de la vida. El primer teatro isabelino (Robert Greene, Thomas Kyd, Christopher Marlowe) expresa la fe ilimitada en el genio y la empresa humanos, característica de una época joven y dinámica. Ya en Marlowe, sin embargo, hay un sentimiento de decepción que anticipa el desaliento espiritual de la segunda fase (1598-1611), relacionado con el hundimiento de la concepción tradicional del mundo bajo los golpes de la nueva ciencia y la percepción de una catástrofe política inminente. El resultado son los grandes dramas dominados por el cinismo y el pesimismo: Troilo y Crésida, Hamlet, El malcontento, Volpone, La tragedia del Revenger, El diablo blanco. A este clima le sucede finalmente un equilibrio más desapegado, en el que la amargura y el abatimiento son sustituidos por la indiferencia y la serenidad: es la temporada de Beaumont y Fletcher, La Tempestad y John Ford.

No obstante, Mario Praz advierte contra una esquematización excesiva. El advenimiento de Jaime I, en lugar de generar agitación, “fue un factor decisivo de estabilidad”, y el juicio moderno se ha visto condicionado por una analogía errónea con la crisis posterior a la Primera Guerra Mundial en el siglo XX. Además, “no se ha tenido suficientemente en cuenta cuánto hay de moda y de pose puramente literaria en el humor melancólico y el cinismo que caracterizan a tantas obras de la época”.

La obra de John Webster se inscribe precisamente en esta atmósfera. Su interés por los Essais de Montaigne, traducidos por John Florio en 1603, “imprimió nuevas formas a la vieja tragedia seneciana de venganza y horror” (Praz). El propio Shakespeare se inspiró probablemente en Montaigne para delinear el temperamento melancólico de Hamlet, y de ahí que la figura del moralista amargado, encarnada por Jaques en Como gustéis, se extendiera más tarde por todo el teatro inglés de principios del siglo XVII.

Montaigne había expresado la inquietud surgida de los nuevos descubrimientos astronómicos: la idea de la mutabilidad y decadencia del mundo, oscurecida por la creencia de que el universo entero estaba en decadencia. Se pueden encontrar sentimientos similares en Walter Raleigh y especialmente en John Donne, que escribió: “La nueva filosofía lo pone todo en duda; el sol se ha perdido, y la tierra... los hombres confiesan abiertamente que este mundo se ha acabado, cuando buscan tantos nuevos entre los planetas”. A través de Montaigne y Donne, Webster asimila esta corriente vagamente melancólica, que marca profundamente La duquesa de Malfi. Famoso, en este sentido, es el pasaje en el que Antonio, contemplando las ruinas, afirma: “Estas ruinas antiguas me son muy queridas... nunca caminamos sobre ellas que no pongamos el pie sobre alguna historia venerable”. La cita montaigneana del De finibus de Cicerón es explícita: “quaecunque enim ingredimur in aliquam historiam vestigium ponimus” (“dondequiera que caminemos, ponemos el pie sobre algo histórico”).

La oscura atmósfera de las tragedias de Webster ha hecho que se le describa como un “Edgar Poe isabelino”. Pero hay que ser prudentes: escenas que hoy nos parecen truculentas podrían haber tenido entonces un valor diferente. La famosa escena de los locos, por ejemplo, era para el público isabelino un interludio de diversión, como ya recordaba Tomás Moro: “Moriones in delitiis habentur” (“los locos son divertidos”). Webster explota así una moda, desviándola hacia fines trágicos.

Igualmente característico es el sentido de lo espectacular. Webster sabe “explotar el gusto del público de los teatros Phoenix y Red Bull, que no era muy diferente del que abarrota nuestros cines” (Praz). De ahí la predilección por las procesiones, los torneos, las ceremonias, pero también por las muertes escenográficas: el cuadro envenenado, el casco infectado, la biblia empapada en veneno, el hombre lobo. Con Webster, la moda teatral de los horrores italianos alcanza su máxima expresión", observa Praz.

En este gusto por lo macabro, Praz yuxtapone Webster con algunos grabados italianos de principios del siglo XVI, en particular el Stregozzo de Agostino Veneziano - “una especie de bacanal negra, donde jóvenes galantes escoltan al más espantoso de los convoyes: una bruja acurrucada en un cadáver junto a peleles, un hechicero montado en un dragón esquelético, cabras que atestiguan la presencia del diablo”- y la diabólica asamblea de lamias representada en otro de sus grabados, para el que existe un dibujo de Rosso y Bandinelli. Imágenes que parecen anticipar el escenario espectral de la tragedia de Webster. Estas sugerencias se completan con otro núcleo de referencias visuales, extraídas de retratos italianos del siglo XVI, el mismo siglo en el que se desarrollan los acontecimientos históricos que inspiraron las dos tragedias de Webster. Los retratos femeninos de Bachiacca, con peinados complejos y sonrisas cansadas, se inclinan sobre una flor como si ellas mismas estuvieran agotadas; otros, como los de Bartolomeo Veneto -incluido el famoso retrato idealizado de Lucrezia Borgia- transmiten una sensación de fascinación y amenaza que recuerda la figura de Vittoria Corombona en la obra de Webster. En los cuadros de Bronzino, con sus figuras cinceladas y sus ropajes de colores intensos, casi marmóreos, hay una elegancia fría y melancólica, una mirada que transmite opresión e inquietud. Webster transforma este tipo de atmósfera, muy extendida en el Renacimiento italiano tardío, con una extraordinaria perspicacia artística en sus tragedias, a pesar de que sólo conocía Italia a través de fuentes indirectas.

Junto a su gusto por lo macabro, Webster construye un articulado sistema de paralelismos y correspondencias internas, que recuerda el uso del Leitmotiv en Wagner o Ibsen. Un ejemplo emblemático son las muertes de la Duquesa y Antonio, unidas por el hilo narrativo de Bosola, que susurra a cada uno el destino del otro. El propio Bosola representa al “canalla melancólico”, cuya trayectoria está marcada por el contragolpe irónico de sus propios actos. Reflexionando sobre el destino humano, observa: “Para las estrellas no somos más que pelotas de tenis; nos golpean y nos lanzan donde quieren”. La imagen recuerda una famosa cuarteta de Omar Khayyam, en la que se compara al hombre con la pelota de polo, pasatiempo de los caballeros persas. Esta metáfora es recurrente en la poesía iraní, desde Abu SaÊ¿Ä "d hasta Hafez, y Praz rastrea analogías sorprendentes también en la tradición occidental: Plauto, en el prólogo de los Captivi, escribe en efecto “Di nos quasi pilas homines habent”, es decir, “es cierto que los dioses nos llevan, a nosotros los hombres, a jugar al polo”.

No es casualidad que el propio Bosola -el asesino que, en el final, se redime abatiendo a la Duquesa y a los asesinos de Antonio- sea el personaje encargado de estas reflexiones. A él le confía también Webster una pregunta de intensa resonancia gnóstica: “El mundo es tinieblas: ¿en qué sombra, en qué pozo infinito y oscuro vive la humanidad, hembra desconcertada?” (traducción de Giorgio Manganelli).

En el volumen Tre drammi elisabettiani (1959), Praz identifica el modelo directo de la imagen recurrente en las páginas dela Arcadia de Philip Sidney, donde se repiten frases como: “rápidamente hizo de su reino un Tenniscourt, donde sus súbditos debían ser las bolas” y “(la humanidad) no son más que como tenisbals, zarandeados por el barullo de las potencias hueras”. El mismo concepto surge -como hemos visto- ya en Plauto y será retomado por Montaigne: “Les dieux s’esbattent de nous à la pelote, et nous agitent à toutes mains”. Así, Webster, haciéndose eco de Sidney, vincula la condición del hombre a un destino ciego y cruel.

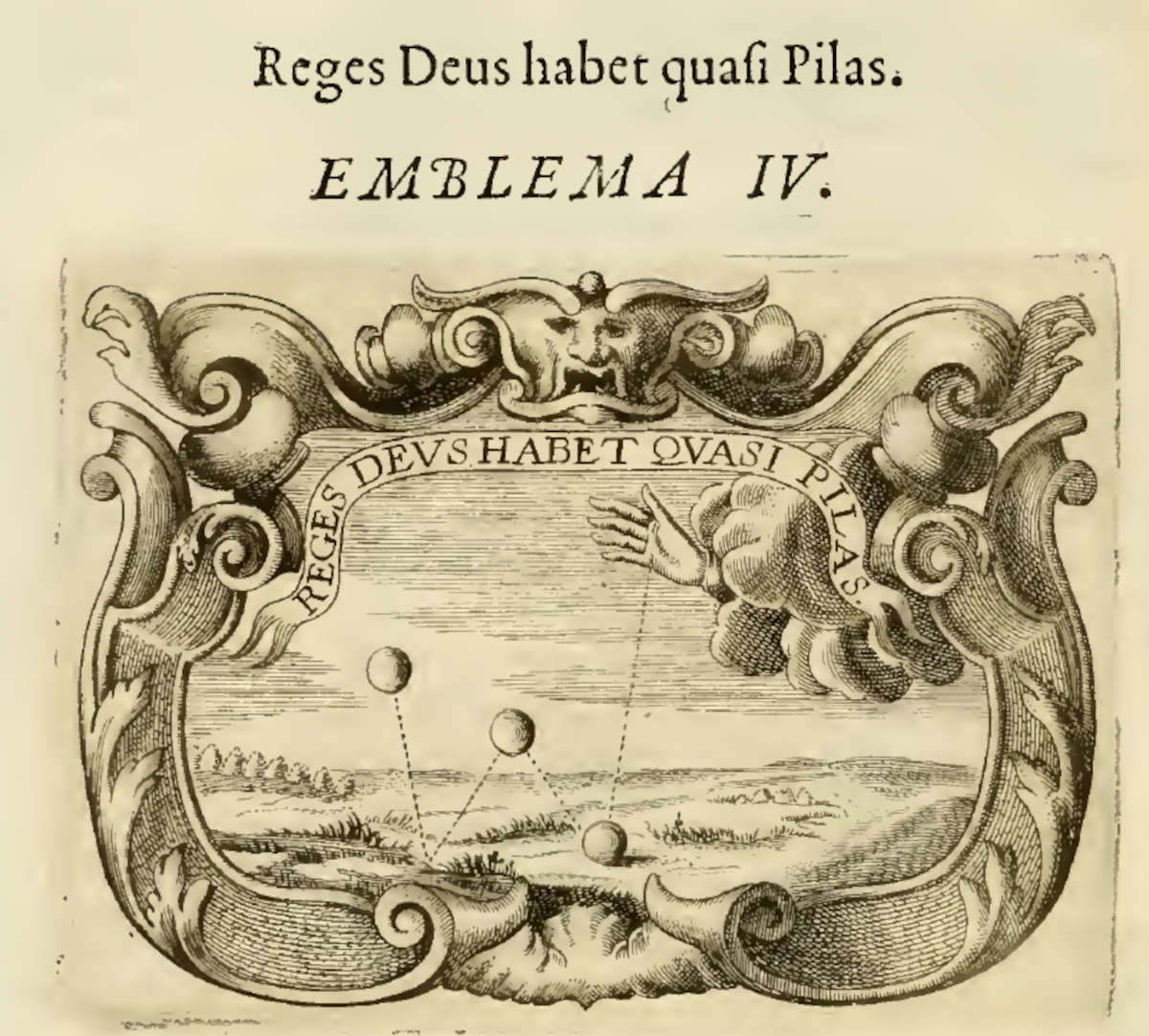

El motivo de la pelota no termina aquí. Santa Teresa señalaba: “Parecíame ver diablos que jugaban al tenis con mi alma”(Vida, XXX). En los Emblemata de Solórzano Pereira (Madrid, 1651) se representa al propio Dios jugando al tenis con los reyes, con lo que la imagen adquiere el valor de emblema universal de la precariedad humana. Esta visión, con un vago matiz gnóstico, presenta a la humanidad zarandeada por los planetas errantes y perdida en el laberinto cósmico, y sintoniza con la sensibilidad religiosa y filosófica que recorre la tragedia de Webster.

En Mnemosyne (1971), Praz reconoce la pelota de tenis como símbolo del destino de la humanidad, incluso en contextos aparentemente distantes, como la introducción de la curva -la llamada línea serpentina- en la arquitectura de Borromini. Praz señala en primer lugar cómo el gusto barroco se sentía a menudo atraído por los juegos de combinación, por “infinitas permutaciones en torno a un único núcleo”. Un ejemplo de ello es el jesuita holandés Bernard Bauhuis, que en Epigrammatum libri V (1615) compuso una invocación a Nuestra Señora celebrando sus virtudes con la línea “tot tibi sunt dotes, Virgo, quot sidera cælo” (“tantos son tus dones, oh Virgen, como las estrellas en el cielo”). El filólogo Erycius Puteanus, en Pietatis thaumata (1617), hizo 1022 variaciones de ese verso, tantas como las estrellas catalogadas por Ptolomeo: todo un libro generado por un solo verso, repetido y transformado.

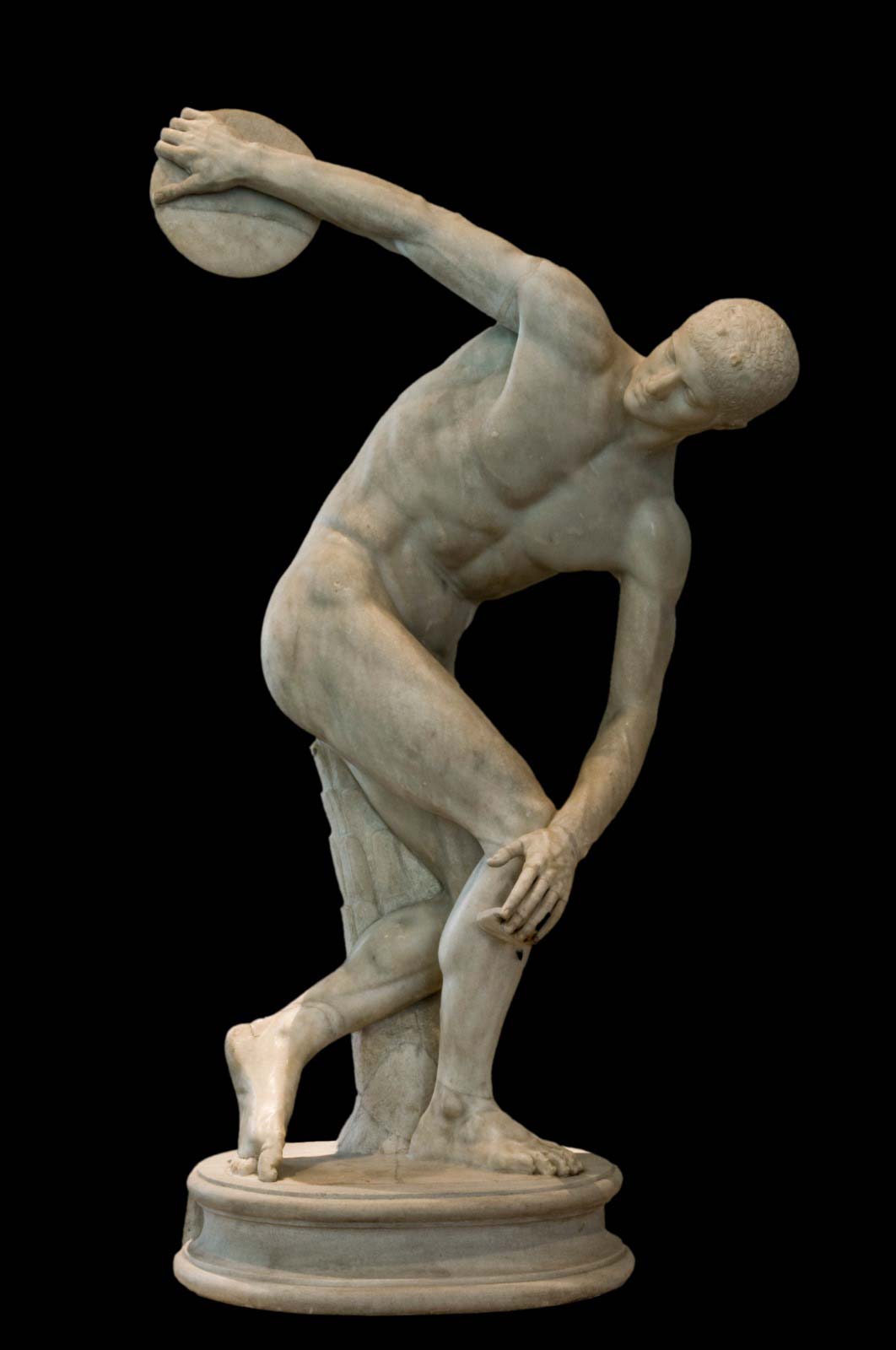

Quintiliano ya observó que la línea serpentina poseía una virtud similar a la de las figuras retóricas, que deben su gracia a la desviación de la linealidad. John Shearman, en Manierismo, comentando el Discóbolo de Myron, señala cómo “una impresión de gracia y encanto” se deriva de las figuras retóricas, “porque implican una cierta desviación de la línea recta y tienen el mérito de representar una variedad del uso común”.

Borromini aplicó este principio a la arquitectura, convirtiéndola en un lenguaje revolucionario. Sus iglesias -desde San Carlo alle Quattro Fontane hasta Sant’Ivo- están construidas sobre la curva. Arcos y contraarcos crean un ritmo continuo que mueve las superficies cóncavas y convexas, interrumpe los frontones y transforma la rigidez de la piedra en una especie de flujo musical. Como observa Praz, la curva “ayuda a crear un espacio ilusorio”. En las formas arquitectónicas se entretejen diversos símbolos: alas de ángel, esferas solares, nubes, ramas de palmera, cortinas barridas por el viento. Todos indican movimiento y vitalidad, junto con objetos como pompas de jabón, huevos, corazones y, de nuevo, la pelota de tenis. Praz subraya que es significativo que la imagen de la impotencia absoluta del hombre ante el destino o la voluntad de un poder sobrenatural -tema central en el siglo XVII- encuentre representación en un objeto lúdico como la pelota. Por otra parte, la curva se presta a ser interpretada como símbolo de la precariedad de la condición humana. La arquitectura de Borromini, caracterizada por líneas curvas y formas dinámicas, puede evocar un sentimiento de inestabilidad y fugacidad, reflejando la condición humana en un contexto espiritual y simbólico.

Esta visión de la fatalidad, heredera de Séneca, es refinada por Webster hasta convertirla en una atmósfera difusa, un lenguaje cargado de presentimientos y de siniestra ambigüedad. Aunque el diseño general pueda parecer tosco, la densidad poética de los detalles da unidad a las tragedias. Hay una cualidad meridiana en la tragedia de Vittoria Accoramboni, una cualidad crepuscular en la de La duquesa de Amalfi", observa Praz. En este sentido, La duquesa de Malfi representa la fase final del Renacimiento, ya velada por un sentimiento de vanidad y desencanto. La obra pertenece a una “estación de luz declinante - el atardecer o el otoño”, comparable al clima en el que maduró la obra maestra de Tasso. Los lugares comunes de la tradición pastoril, como el diálogo con el eco, están cargados de presentimiento. Toda la tragedia está teñida de “una vena de elegía fúnebre” que, anticipándose al Romanticismo, encuentra también paralelismos en las artes figurativas, como el llamado Retrato de Simonetta Vespucci de Piero di Cosimo, donde el motivo tradicional se inviste de emblemas de muerte.

Webster se inspira en un acontecimiento histórico. Como recuerda Luca Scarlini en la introducción a la edición de Einaudi, Giovanna d’Aragona, viuda del duque de Amalfi Alfonso Piccolomini, se casó en secreto con su maestro Antonio Bolonia. La familia, hostil a esa unión, orquestó su eliminación a manos de los hermanos de la duquesa, Carlo y Lodovico, a quienes Webster transfigura en los personajes del Cardenal y Fernando. La historia fue relatada por Matteo Bandello en la novela Il signor Bologna sposa la Duchessa di Malfi e tutti dui sono ammazzati (1554), que tuvo una amplia difusión e inspiró también a Lope de Vega con El Mayordomo de la Duquesa de Amalfi (1618). Bandello expresó abiertamente su simpatía por la protagonista, en un tono que Scarlini califica de “aflato feminista”. La historia fue luego traducida y ampliada por Belleforest y William Painter, hasta que fue ofrecida a Webster, quien la reelaboró introduciendo nuevos personajes y motivos tomados de Sidney, Montaigne y Donne. La duquesa de Malfi se imprimió en 1623 y sufrió varias reposiciones hasta el siglo XVIII, cuando se adaptó más al gusto “refinado” de la época.

Al final, como la pelota que rebota bajo la voluntad de los astros, el hombre permanece suspendido entre fuerzas que le desbordan, y La duquesa de Malfi nos recuerda la fragilidad y la inestabilidad inherentes a la condición humana.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.