Selon une interprétation critique largement répandue, le développement du théâtre anglais entre les règnes d’Élisabeth et de Jacques Ier peut être divisé en trois phases, correspondant à des conceptions différentes de la vie. Le premier théâtre élisabéthain (Robert Greene, Thomas Kyd, Christopher Marlowe) exprime la foi illimitée dans le génie et l’esprit d’entreprise de l’homme, caractéristique d’une époque jeune et dynamique. Cependant, on trouve déjà chez Marlowe un sentiment de déception qui anticipe le découragement spirituel de la deuxième phase (1598-1611), lié à l’effondrement de la conception traditionnelle du monde sous les coups de la nouvelle science et à la perception d’une catastrophe politique imminente. Il en résulte de grands drames dominés par le cynisme et le pessimisme : Troïlus et Cressida, Hamlet, Le Malcontent, Volpone, La Tragédie du revenant, Le Diable blanc. A ce climat succède finalement un équilibre plus détaché, où l’amertume et l’abattement font place à l’indifférence et à la sérénité : c’est la saison de Beaumont et Fletcher, de La Tempête et de John Ford.

Mario Praz met cependant en garde contre une schématisation excessive. L’avènement de Jacques Ier, au lieu de générer des bouleversements, “a été un facteur décisif de stabilité”, et le jugement moderne a été conditionné par une analogie erronée avec la crise de l’après-Première Guerre mondiale au XXe siècle. En outre, “on n’a pas assez tenu compte de la vogue et de la pose purement littéraires de l’humour mélancolique et du cynisme qui caractérisent tant d’œuvres de l’époque”.

L’œuvre de John Webster s’inscrit précisément dans cette atmosphère. Son intérêt pour les Essais de Montaigne, traduits par John Florio en 1603, “a imprégné la vieille tragédie sénéquienne de vengeance et d’horreur de nouvelles manières” (Praz). Shakespeare lui-même s’est probablement inspiré de Montaigne pour définir le tempérament mélancolique d’Hamlet, et c’est ainsi que la figure du moralisateur amer, incarnée par Jaques dans As You Like It, s’est ensuite répandue dans le théâtre anglais du début du XVIIe siècle.

Montaigne avait exprimé l’inquiétude suscitée par les nouvelles découvertes astronomiques : l’idée de la mutabilité et de la décadence du monde, rendue plus sombre par la croyance que l’univers tout entier était en déclin. On retrouve des sentiments similaires chez Walter Raleigh et surtout chez John Donne, qui écrit : “La nouvelle philosophie met tout en doute ; le soleil est perdu, et la terre... les hommes avouent ouvertement que ce monde est fini, alors qu’ils en cherchent tant de nouveaux parmi les planètes”. A travers Montaigne et Donne, Webster assimile ce courant vaguement mélancolique, qui marque profondément La Duchesse de Malfi. Célèbre, en ce sens, est le passage dans lequel Antoine, contemplant les ruines, déclare : “Ces ruines antiques me sont très chères... nous ne marchons jamais sur elles que nous ne posions notre pied sur quelque histoire vénérable”. La citation montaignienne du De finibus de Cicéron est explicite : “quaecunque enim ingredimur in aliquam historiam vestigium ponimus” (“où que nous marchions, nous posons le pied sur quelque chose d’historique”).

L’atmosphère sombre des tragédies de Webster lui a valu d’être qualifié d’“Edgar Poe élisabéthain”. Mais il faut être prudent : des scènes qui nous paraissent effroyables aujourd’hui auraient pu avoir une valeur différente à l’époque. La célèbre scène des fous, par exemple, était pour le public élisabéthain un intermède de divertissement, comme le rappelait déjà Thomas More : “Moriones in delitiis habentur” (“les fous sont amusants”). Webster exploite donc une mode, en la pliant à des fins tragiques.

Le sens du spectaculaire est tout aussi caractéristique. Webster sait “exploiter le goût du public des théâtres Phoenix et Red Bull, qui n’était pas très différent de celui de nos salles de cinéma” (Praz). D’où la prédilection pour les cortèges, les tournois, les cérémonies, mais aussi pour les morts scénographiques : le tableau empoisonné, le casque infecté, la bible imbibée de poison, le loup-garou. Avec Webster, la vogue théâtrale des horreurs italiennes atteint son expression suprême", observe Praz.

Dans ce goût pour le macabre, Praz juxtapose Webster à quelques gravures italiennes du début du XVIe siècle, en particulier le Stregozzo d’Agostino Veneziano - “une sorte de bacchanale noire, où des jeunes gens en goguette escortent les convois les plus effrayants” - et une sorcière blottie sur le dos d’un homme : une sorcière blottie sur une carcasse à côté de mauviettes, un sorcier chevauchant un dragon squelettique, des chèvres témoignant de la présence du diable" - et l’assemblée diabolique de lamies représentée dans une autre de ses estampes, pour laquelle il existe un dessin de Rosso et Bandinelli. Des images qui semblent anticiper le scénario spectral de la tragédie de Webster. À ces suggestions s’ajoute un autre noyau de références visuelles, tirées de portraits italiens du XVIe siècle, siècle au cours duquel se déroulent les événements historiques qui ont inspiré les deux tragédies de Webster. Les portraits féminins de Bachiacca, aux coiffures complexes et aux sourires fatigués, se penchent sur une fleur comme s’ils étaient eux-mêmes épuisés ; d’autres, comme ceux de Bartolomeo Veneto - dont le célèbre portrait idéalisé de Lucrezia Borgia - transmettent un sentiment de fascination et de menace qui rappelle la figure de Vittoria Corombona dans l’œuvre de Webster. Les tableaux de Bronzino, avec leurs figures ciselées et leurs robes intensément colorées, presque marbrées, dégagent une élégance froide et mélancolique, un regard qui traduit l’oppression et l’inquiétude. Webster transforme ce type d’atmosphère, très répandu à la fin de la Renaissance italienne, avec une extraordinaire perspicacité artistique dans ses tragédies, même s’il ne connaissait l’Italie que par des sources indirectes.

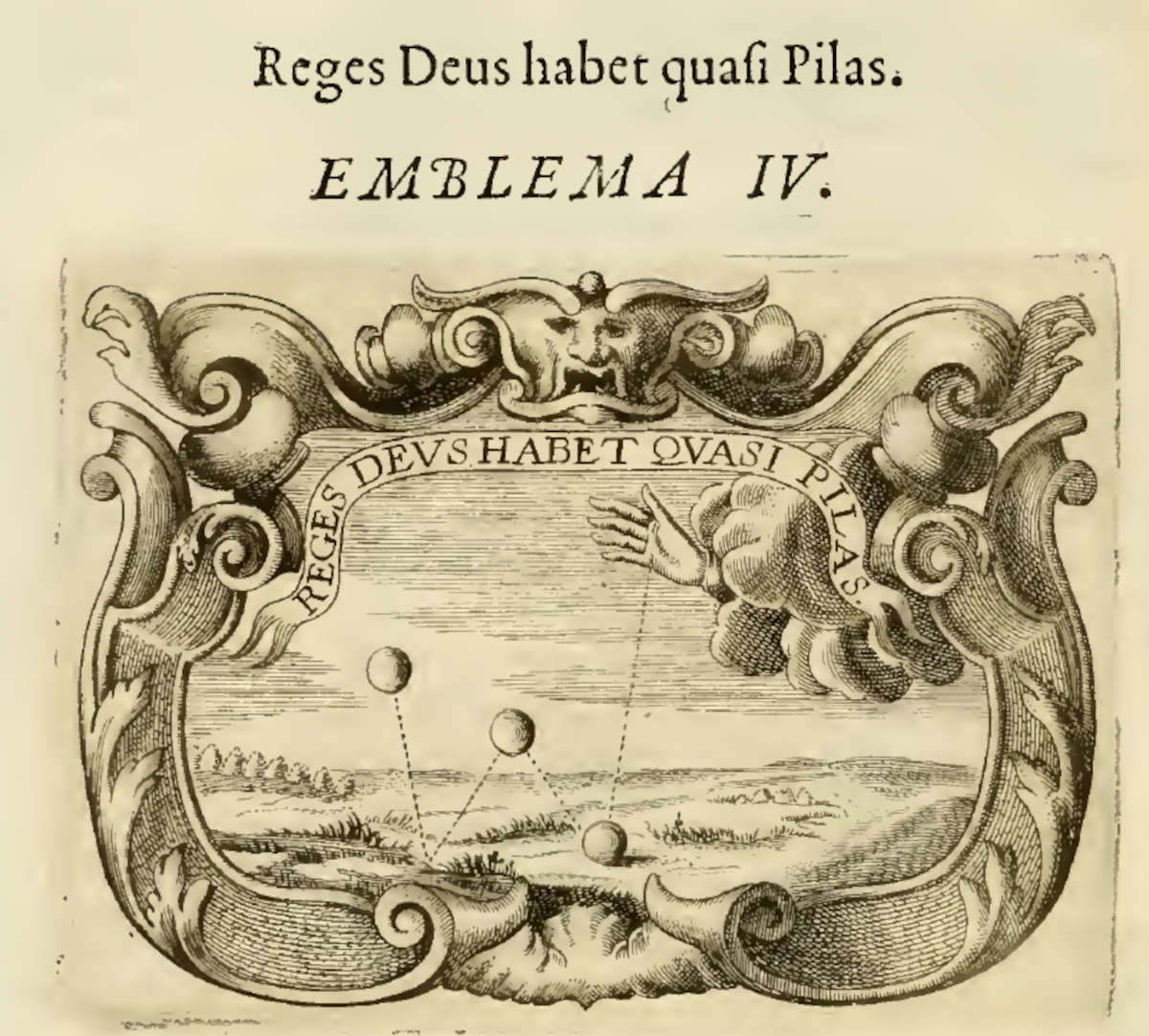

Parallèlement à son goût pour le macabre, Webster construit un système articulé de parallèles et de correspondances internes, qui rappelle l’utilisation du Leitmotiv chez Wagner ou Ibsen. Un exemple emblématique est la mort de la duchesse et d’Antonio, unis par le fil narratif de Bosola, qui chuchote à chacun le destin de l’autre. Bosola lui-même représente la “canaille mélancolique”, dont le parcours est marqué par le contre-pied ironique de ses propres actions. Réfléchissant à la destinée humaine, il observe : “Pour les étoiles, nous ne sommes que des balles de tennis ; elles nous battent et nous jettent où elles veulent”. Cette image rappelle un célèbre quatrain d’Omar Khayyam, dans lequel l’homme est comparé à la balle de polo, le passe-temps des chevaliers persans. Cette métaphore est récurrente dans la poésie iranienne, d’Abu Saʿīd à Hafez, et Praz trouve également des analogies surprenantes dans la tradition occidentale : Plaute, dans le prologue du Captivi, écrit en effet “Di nos quasi pilas homines habent”, c’est-à-dire “il est vrai que les dieux nous emmènent, nous les hommes, jouer au polo”.

Ce n’est pas un hasard si c’est à Bosola lui-même - l’assassin qui, dans le final, se rachète en terrassant la duchesse et les meurtriers d’Antonio - que sont confiées ces réflexions. C’est à lui que Webster confie également une question à forte résonance gnostique : “Le monde est ténèbres : dans quelle ombre, dans quel puits infini et obscur vit l’homme, femelle ahurie” (traduction de Giorgio Manganelli).

Dans le volume Tre drammi elisabettiani (1959), Praz identifie le modèle direct de l’image récurrente dans les pages de l’Arcadie de Philip Sidney, où reviennent des phrases telles que : “il a rapidement fait de son royaume un Tenniscourt, où ses sujets devraient être les balles” et “(l’humanité) n’est que comme des tenisbals, ballottés par le vacarme des puissances hyer”. Le même concept émerge - nous l’avons vu - déjà chez Plaute et sera repris par Montaigne : “Les dieux s’esbattent de nous à la pelote, et nous agitent à toutes mains”. Ainsi Webster, en écho à Sidney, lie la condition de l’homme à un destin aveugle et cruel.

Le motif de la balle de jeu ne s’arrête pas là. Sainte Thérèse note : “Il me semblait voir des diables jouer au tennis avec mon âme”(Vida, XXX). Dans l’Emblemata de Solórzano Pereira (Madrid, 1651), Dieu lui-même est représenté jouant au tennis avec les rois, et l’image prend ainsi la valeur d’un emblème universel de la précarité humaine. Cette vision, teintée de gnosticisme, de l’humanité ballottée par les planètes errantes et perdue dans le labyrinthe cosmique, correspond à la sensibilité religieuse et philosophique qui traverse la tragédie de Webster.

Dans Mnémosyne (1971), Praz reconnaît la balle de tennis comme symbole du destin de l’humanité, même dans des contextes apparemment éloignés, comme l’introduction de la courbe - la ligne dite serpentine - dans l’architecture de Borromini. Praz note d’abord que le goût baroque était souvent attiré par les jeux de combinaison, par les “permutations infinies autour d’un seul noyau”. Le jésuite néerlandais Bernard Bauhuis en est un exemple : dans Epigrammatum libri V (1615), il compose une invocation à la Vierge célébrant ses vertus avec le vers “tot tibi sunt dotes, Virgo, quot sidera cælo” (“Tes dons, ô Vierge, sont aussi nombreux que les étoiles dans le ciel”). Le philologue Erycius Puteanus, dans Pietatis thaumata (1617), a fait 1022 variations de ce vers, autant que les étoiles répertoriées par Ptolémée : un livre entier généré par un seul vers, répété et transformé.

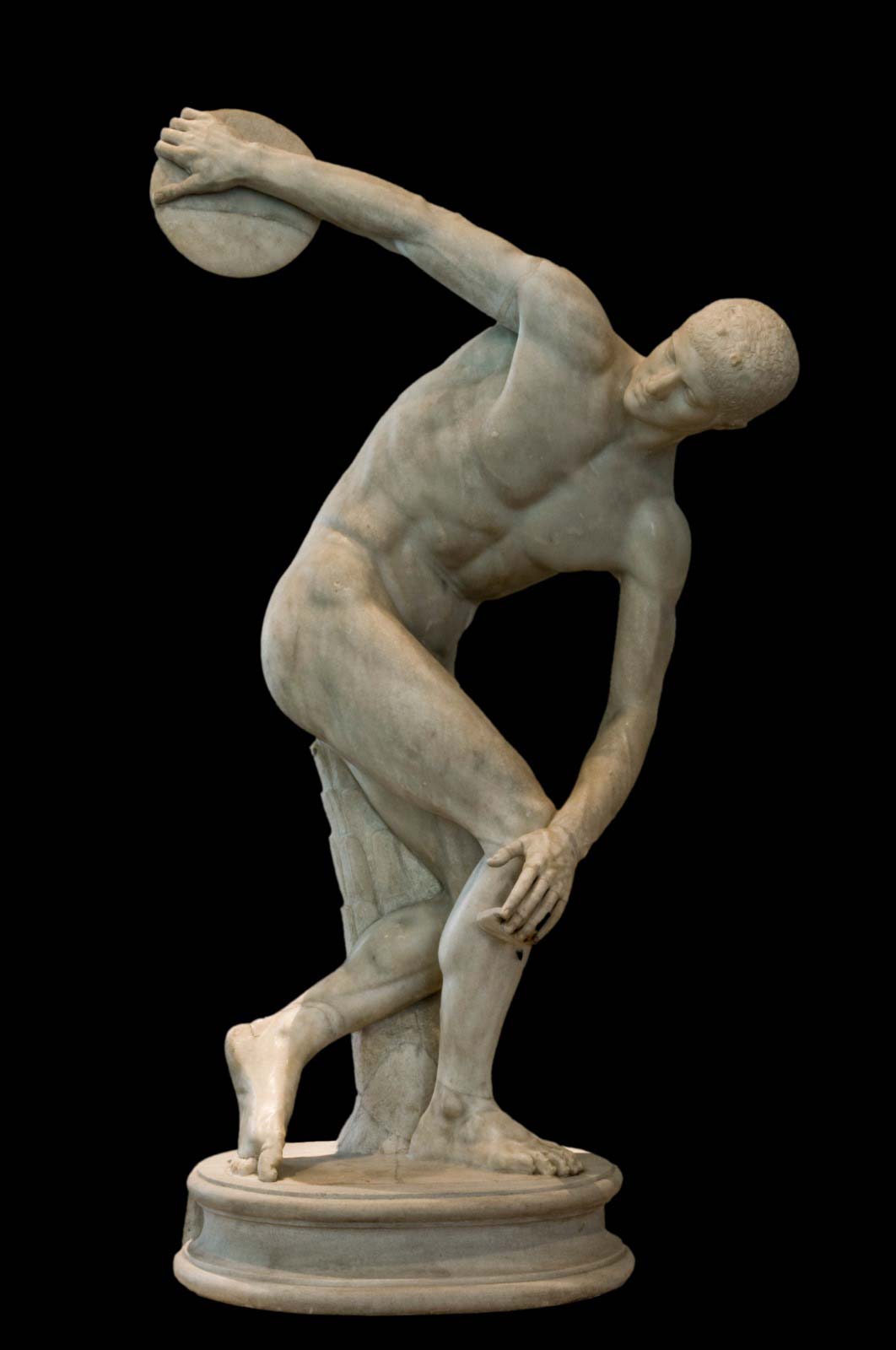

Quintilien observait déjà que la ligne serpentine possédait une vertu semblable à celle des figures de rhétorique, qui doivent leur grâce à l’écart par rapport à la linéarité. John Shearman, dans Mannerism, commentant le Discobolus de Myron, note comment “une impression de grâce et d’enchantement” découle des figures rhétoriques, “parce qu’elles impliquent un certain écart par rapport à la ligne droite et ont le mérite de représenter une variété par rapport à l’usage commun”.

Borromini a appliqué ce principe à l’architecture et en a fait un langage révolutionnaire. Ses églises - de San Carlo alle Quattro Fontane à Sant’Ivo - sont construites sur la courbe. Arcs et contre-arcs créent un rythme continu qui déplace les surfaces concaves et convexes, interrompt les frontons et transforme la rigidité de la pierre en une sorte de flux musical. Comme l’observe Praz, la courbe “contribue à créer un espace illusoire”. Divers symboles sont tissés dans les formes architecturales : ailes d’ange, sphères solaires, nuages, branches de palmier, draperies balayées par le vent. Tous indiquent le mouvement et la vitalité, ainsi que des objets tels que des bulles de savon, des œufs, des cœurs et, à nouveau, la balle de tennis. Praz souligne qu’il est significatif que l’image de l’impuissance absolue de l’homme face au destin ou à la volonté d’une puissance surnaturelle - un thème central au XVIIe siècle - soit représentée par un objet ludique tel que la balle. D’autre part, la courbe se prête à être interprétée comme un symbole de la précarité de la condition humaine. L’architecture de Borromini, caractérisée par des lignes courbes et des formes dynamiques, peut évoquer un sentiment d’instabilité et d’éphémère, reflétant la condition humaine dans un contexte spirituel et symbolique.

Cette vision de la fatalité, héritière de Sénèque, est affinée par Webster jusqu’à devenir une atmosphère diffuse, un langage chargé de pressentiments et d’ambiguïtés sinistres. Si la conception générale peut paraître grossière, la densité poétique des détails donne une unité aux tragédies. Il y a une qualité méridienne dans la tragédie de Vittoria Accoramboni, une qualité crépusculaire dans celle de la duchesse d’Amalfi", observe Praz. En ce sens, La Duchesse de Malfi représente la phase finale de la Renaissance, déjà voilée par un sentiment de vanité et de désenchantement. L’œuvre appartient à une “saison de lumière déclinante - le soir ou l’automne”, comparable au climat dans lequel le chef-d’œuvre de Tasso a mûri. Les lieux communs de la tradition pastorale, comme le dialogue avec l’écho, sont chargés de pressentiments. Toute la tragédie est teintée d’une “veine d’élégie funèbre” qui, anticipant le romantisme, trouve également des parallèles dans les arts figuratifs, tels que le " Portrait de Simonetta Vespucci " de Piero di Cosimo, où le motif traditionnel est investi d’emblèmes de la mort.

L’événement dont Webster s’inspire est historique. Comme le rappelle Luca Scarlini dans l’introduction à l’édition Einaudi, Giovanna d’Aragona, veuve du duc d’Amalfi Alfonso Piccolomini, épouse secrètement son maître Antonio Bologna. La famille, hostile à cette union, a orchestré leur élimination par les frères de la duchesse, Carlo et Lodovico, que Webster transforme en Cardinal et Ferdinand. L’histoire a été racontée par Matteo Bandello dans la nouvelle Il signor Bologna sposa la Duchessa di Malfi e tutti dui sono ammazzati (1554), qui a connu une large diffusion et a également inspiré Lope de Vega avec El Mayordomo de la Duquesa de Amalfi (1618). Bandello exprime ouvertement sa sympathie pour le protagoniste, sur un ton que Scarlini qualifie d’“afflue féministe”. L’histoire a ensuite été traduite et développée par Belleforest et William Painter, jusqu’à ce qu’elle soit offerte à Webster, qui l’a retravaillée en introduisant de nouveaux personnages et des motifs tirés de Sidney, Montaigne et Donne. La Duchesse de Malfi fut imprimée en 1623 et connut plusieurs reprises jusqu’au XVIIIe siècle, où elle fut rendue plus conforme au goût “raffiné” de l’époque.

En fin de compte, comme la balle qui rebondit sous la volonté des étoiles, l’homme reste suspendu entre des forces qui le dépassent, et La Duchesse de Malfi nous rappelle la fragilité et l’instabilité inhérentes à la condition humaine.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.