Nach einer weit verbreiteten kritischen Interpretation lässt sich die Entwicklung des englischen Dramas zwischen der Regierungszeit von Elisabeth und Jakob I. in drei Phasen einteilen, die unterschiedlichen Lebensauffassungen entsprechen. Das frühe elisabethanische Theater (Robert Greene, Thomas Kyd, Christopher Marlowe) drückt den grenzenlosen Glauben an menschliches Genie und Unternehmungsgeist aus, der für ein jugendliches und dynamisches Zeitalter charakteristisch ist. Doch schon bei Marlowe ist ein Gefühl der Enttäuschung zu spüren, das die geistige Niedergeschlagenheit der zweiten Phase (1598-1611) vorwegnimmt, die mit dem Zusammenbruch des traditionellen Weltbildes unter den Schlägen der neuen Wissenschaft und der Wahrnehmung einer drohenden politischen Katastrophe verbunden ist. Das Ergebnis sind die großen Dramen, die von Zynismus und Pessimismus beherrscht werden: Troilus und Cressida, Hamlet, Der Unzufriedene, Volpone, Die Tragödie des Revanchisten, Der weiße Teufel. Dieses Klima wird schließlich von einem distanzierteren Gleichgewicht abgelöst, in dem Bitterkeit und Verzagtheit durch Gleichgültigkeit und Heiterkeit ersetzt werden: Dies ist die Zeit von Beaumont und Fletcher, The Tempest und John Ford.

Mario Praz warnt jedoch vor einer übermäßigen Schematisierung. Das Aufkommen von Jakob I. hat keine Umwälzungen verursacht, sondern war ein entscheidender Stabilitätsfaktor“, und das moderne Urteil ist durch eine falsche Analogie mit der Krise nach dem Ersten Weltkrieg im zwanzigsten Jahrhundert geprägt. Darüber hinaus wurde ”nicht genügend berücksichtigt, wie viel rein literarische Mode und Pose in dem melancholischen Humor und Zynismus steckt, die so viele Werke dieser Zeit kennzeichnen".

Das Werk von John Webster passt genau in diese Atmosphäre. Sein Interesse an Montaignes Essais, die 1603 von John Florio übersetzt wurden, “prägte die alte senezianische Tragödie der Rache und des Grauens auf neue Weise” (Praz). Shakespeare selbst ließ sich wahrscheinlich von Montaigne inspirieren, um Hamlets melancholisches Temperament zu beschreiben, und so verbreitete sich die Figur des verbitterten Moralisten, die von Jaques in As You Like It verkörpert wird, später im englischen Theater des frühen 17.

Montaigne hatte die Beunruhigung zum Ausdruck gebracht, die sich aus den neuen astronomischen Entdeckungen ergab: die Vorstellung von der Veränderlichkeit und dem Verfall der Welt, die durch den Glauben, dass das gesamte Universum im Niedergang begriffen sei, noch verdüstert wurde. Ähnliche Gedanken finden sich bei Walter Raleigh und vor allem bei John Donne, der schrieb: “Die neue Philosophie stellt alles in Frage; die Sonne ist verloren, und die Erde... die Menschen bekennen offen, dass diese Welt zu Ende ist, wenn sie so viele neue unter den Planeten suchen”. Durch Montaigne und Donne nimmt Webster diese vage melancholische Strömung auf, die die Herzogin von Malfi stark prägt. Berühmt in diesem Sinne ist die Passage, in der Antonius beim Betrachten der Ruinen feststellt: “Diese antiken Ruinen sind mir sehr lieb... wir gehen nie über sie, ohne auf eine ehrwürdige Geschichte zu stoßen”. Das Montaigne-Zitat aus Ciceros De finibus ist eindeutig: “quaecunque enim ingredimur in aliquam historiam vestigium ponimus” (“wo immer wir gehen, setzen wir unseren Fuß auf etwas Historisches”).

Die düstere Atmosphäre von Websters Tragödien hat dazu geführt, dass man ihn als “elisabethanischen Edgar Poe” bezeichnet hat. Doch Vorsicht: Szenen, die uns heute grausam erscheinen, hatten damals vielleicht einen anderen Stellenwert. Die berühmte Szene der Verrückten zum Beispiel war für das elisabethanische Publikum eine amüsante Einlage, wie schon Thomas More erinnerte: “Moriones in delitiis habentur” (“Verrückte sind amüsant”). Webster macht sich also eine Mode zunutze, indem er sie zu tragischen Zwecken verbiegt.

Ebenso charakteristisch ist der Sinn für das Spektakuläre. Webster versteht es, “den Geschmack des Publikums in den Phönix- und Red-Bull-Theatern auszunutzen, der sich nicht sehr von dem unterscheidet, der unsere Kinos füllt” (Praz). Daher die Vorliebe für Prozessionen, Turniere, Zeremonien, aber auch für szenografische Tode: das vergiftete Gemälde, der infizierte Helm, die in Gift getränkte Bibel, der Werwolf. Mit Webster erreicht die theatralische Vorliebe für italienische Schrecken ihren höchsten Ausdruck", bemerkt Praz.

In dieser Vorliebe für das Makabre stellt Praz Webster einige italienische Stiche des frühen 16. Jahrhunderts gegenüber, insbesondere Agostino Venezianos Stregozzo - “eine Art schwarzes Bacchanal, bei dem galoppierende Jünglinge die furchterregendsten Konvois eskortieren: eine Hexe, die auf einem Kadaver neben Weicheiern kauert, ein Zauberer, der auf einem skelettierten Drachen reitet, Ziegen, die die Anwesenheit des Teufels bezeugen” - und die teuflische Versammlung der Lamie, die in einem anderen seiner Drucke dargestellt ist, zu dem es eine Zeichnung von Rosso und Bandinelli gibt. Bilder, die das gespenstische Szenario der Tragödie von Webster vorwegzunehmen scheinen. Diese Andeutungen werden durch einen weiteren Kern visueller Referenzen ergänzt, die aus italienischen Porträts des 16. Jahrhunderts stammen, demselben Jahrhundert, in dem sich die historischen Ereignisse abspielen, die Websters zwei Tragödien inspirieren. Bachiaccas weibliche Porträts mit komplizierten Frisuren und müdem Lächeln beugen sich über eine Blume, als wären sie selbst erschöpft; andere, wie die von Bartolomeo Veneto - darunter das berühmte idealisierte Porträt von Lucrezia Borgia - vermitteln ein Gefühl von Faszination und Bedrohung, das an die Figur der Vittoria Corombona in Websters Werk erinnert. In Bronzinos Gemälden mit ihren gemeißelten Figuren und den intensiv gefärbten, fast marmorartigen Gewändern herrscht eine kalte, melancholische Eleganz, ein Blick, der Beklemmung und Beunruhigung vermittelt. Webster setzt diese Art von Atmosphäre, die in der italienischen Spätrenaissance weit verbreitet war, mit außerordentlicher künstlerischer Einsicht in seine Tragödien um, obwohl er Italien nur durch indirekte Quellen kannte.

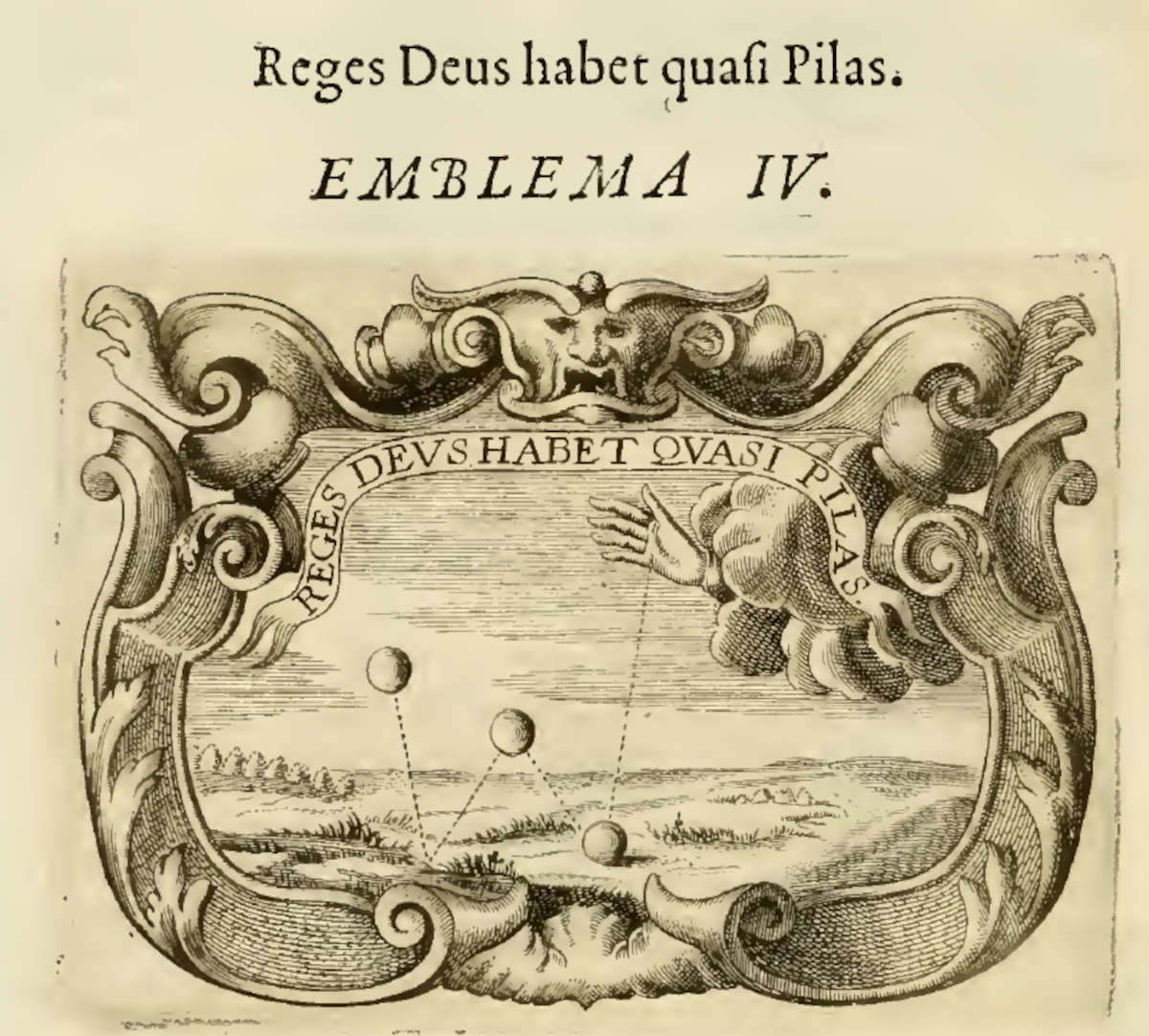

Neben seiner Vorliebe für das Makabre konstruiert Webster ein ausgeklügeltes System von Parallelen und inneren Entsprechungen, das an die Verwendung des Leitmotivs bei Wagner oder Ibsen erinnert. Ein emblematisches Beispiel sind die Tode der Herzogin und Antonios, die durch den Erzählstrang von Bosola verbunden sind, der dem einen das Schicksal des anderen zuflüstert. Bosola selbst verkörpert den “melancholischen Schurken”, dessen Weg von der ironischen Konterkarierung seines eigenen Handelns geprägt ist. Über das menschliche Schicksal nachdenkend, bemerkt er: “Für die Sterne sind wir nur Tennisbälle; sie schlagen uns und werfen uns, wohin sie wollen”. Das Bild erinnert an einen berühmten Vierzeiler von Omar Khayyam, in dem der Mensch mit dem Poloball, dem Zeitvertreib der persischen Ritter, verglichen wird. Diese Metapher taucht in der iranischen Dichtung von Abu SaÊ¿Ä "d bis Hafez immer wieder auf, und Praz findet auch in der abendländischen Tradition überraschende Analogien: Plautus schreibt im Prolog der Captivi nämlich “Di nos quasi pilas homines habent”, d.h. “es ist wahr, dass die Götter uns, die Menschen, zum Polospiel mitnehmen”.

Es ist kein Zufall, dass Bosola selbst - der Mörder, der sich im Finale selbst erlöst, indem er die Mörder der Herzogin und Antonios erschlägt - die Figur ist, der diese Überlegungen anvertraut werden. Ihm vertraut Webster auch eine Frage mit starkem gnostischem Nachhall an: “Die Welt ist Finsternis: in welchem Schatten, in welchem unendlichen und obskuren Brunnen lebt der Mensch, das verwirrte Weibchen?” (Übersetzung von Giorgio Manganelli).

In dem Band Tre drammi elisabettiani (1959) identifiziert Praz das direkte Vorbild des wiederkehrenden Bildes in den Seiten von Philip SidneysArcadia, wo Sätze wie: “er machte sein Königreich schnell zu einem Tenniscourt, in dem seine Untertanen die Bälle sein sollten” und “(die Menschen) sind nur wie Tenniskugeln, die vom Lärm der hohen Mächte umhergeworfen werden” wiederkehren. Das gleiche Konzept taucht - wie wir gesehen haben - bereits bei Plautus auf und wird von Montaigne aufgegriffen: “Les dieux s’esbattent de nous à la pelote, et nous agitent à toutes mains”. So verbindet Webster in Anlehnung an Sidney den Zustand des Menschen mit einem blinden und grausamen Schicksal.

Das Motiv des Spielballs ist damit noch nicht zu Ende. Die heilige Teresa bemerkte: “Es schien mir, als würde ich sehen, wie die Teufel mit meiner Seele Tennis spielen”(Vida, XXX). In den Emblemata von Solórzano Pereira (Madrid, 1651) wird Gott selbst beim Tennisspielen mit Königen dargestellt, und das Bild erhält so den Wert eines universellen Emblems für die menschliche Gefährdung. Diese Vision mit einem vagen Hauch von Gnostizismus zeigt den Menschen als von den wandernden Planeten umhergeworfen und im kosmischen Labyrinth verloren und entspricht der religiösen und philosophischen Sensibilität, die Websters Tragödie durchzieht.

In Mnemosyne (1971) erkennt Praz den Tennisball als Symbol für das Schicksal der Menschheit, selbst in scheinbar entfernten Zusammenhängen wie der Einführung der Kurve - der so genannten Serpentine - in der Architektur Borrominis. Praz stellt zunächst fest, dass der barocke Geschmack oft von Kombinationsspielen angezogen wurde, von “unendlichen Permutationen um einen einzigen Kern”. Ein Beispiel dafür ist der holländische Jesuit Bernard Bauhuis, der in Epigrammatum libri V (1615) eine Anrufung an die Muttergottes verfasst, die ihre Tugenden mit der Zeile tot tibi sunt dotes, Virgo, quot sidera cælo" (so viele Gaben wie die Sterne am Himmel) feiert. Der Philologe Erycius Puteanus hat in seinem Werk Pietatis thaumata (1617) 1022 Variationen dieses Verses zusammengestellt, so viele wie die von Ptolemäus katalogisierten Sterne: ein ganzes Buch, das aus einem einzigen, wiederholten und veränderten Vers entstanden ist.

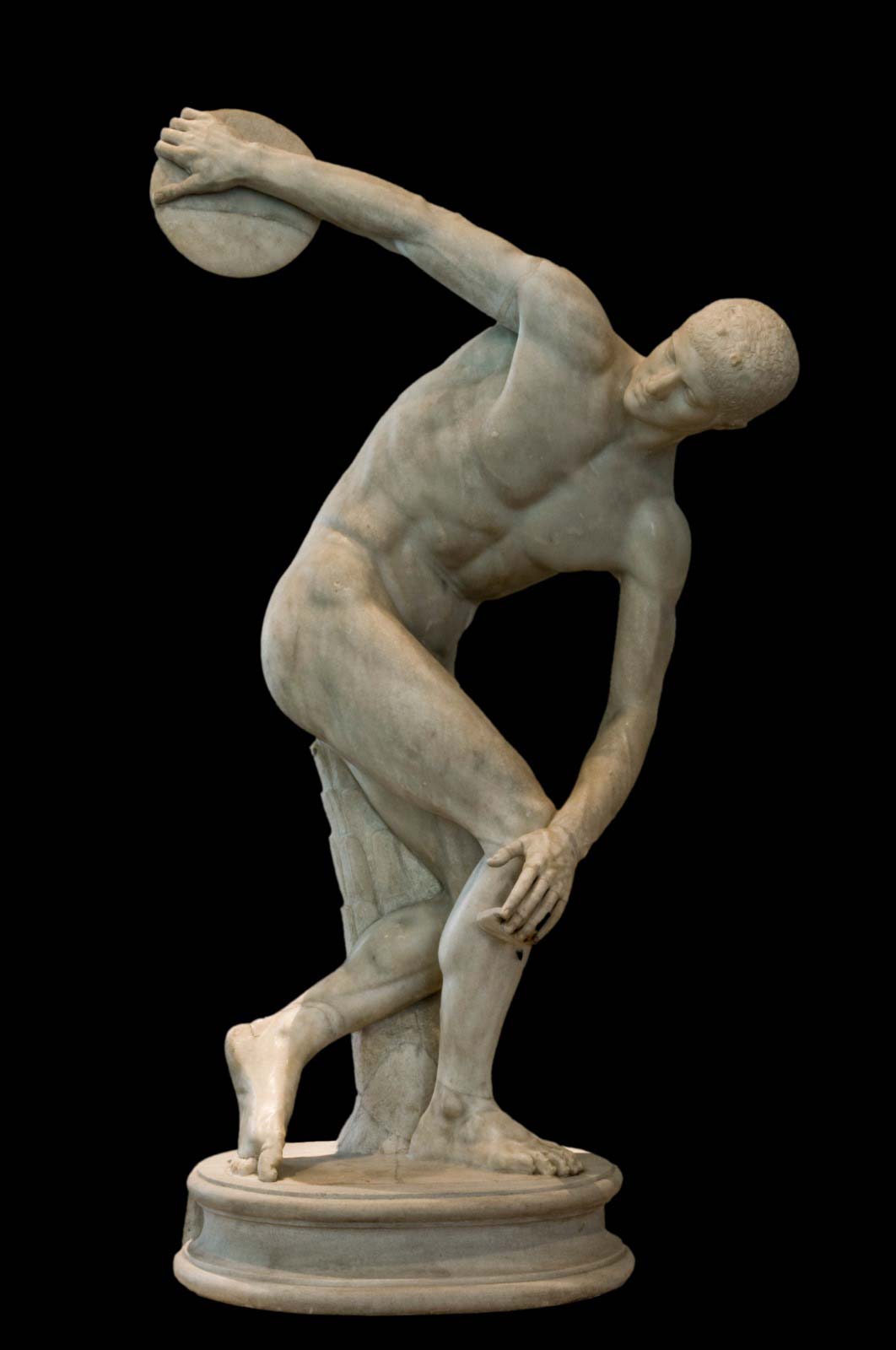

Schon Quintilian stellte fest, dass die Schlangenlinie eine ähnliche Tugend besaß wie die rhetorischen Figuren, die ihre Anmut der Abweichung von der Linearität verdanken. John Shearman stellt in seinem Buch Manierism in Bezug auf Myrons Discobolus fest, dass rhetorische Figuren “einen Eindruck von Anmut und Verzauberung” vermitteln, “weil sie eine gewisse Abweichung von der geraden Linie implizieren und das Verdienst haben, eine Abwechslung vom üblichen Gebrauch darzustellen”.

Borromini wendet dieses Prinzip auf die Architektur an und macht sie zu einer revolutionären Sprache. Seine Kirchen - von San Carlo alle Quattro Fontane bis Sant’Ivo - sind auf der Kurve gebaut. Bögen und Gegenbögen schaffen einen kontinuierlichen Rhythmus, der konkave und konvexe Flächen bewegt, Giebel unterbricht und die Starrheit des Steins in eine Art musikalischen Fluss verwandelt. Wie Praz feststellt, trägt die Kurve dazu bei, einen illusorischen Raum zu schaffen". In die architektonischen Formen sind verschiedene Symbole eingewoben: Engelsflügel, Sonnenkugeln, Wolken, Palmenzweige, windgepeitschte Faltenwürfe. Sie alle deuten auf Bewegung und Vitalität hin, zusammen mit Objekten wie Seifenblasen, Eiern, Herzen und, wieder einmal, dem Tennisball. Praz betont, dass es bezeichnend ist, dass das Bild der absoluten Ohnmacht des Menschen gegenüber dem Schicksal oder dem Willen einer übernatürlichen Macht - ein zentrales Thema des 17. Jahrhunderts - in einem Spielobjekt wie dem Ball seine Darstellung findet. Andererseits lässt sich die Kurve auch als Symbol für die Unsicherheit des menschlichen Daseins interpretieren. Borrominis Architektur, die sich durch geschwungene Linien und dynamische Formen auszeichnet, kann ein Gefühl der Instabilität und Vergänglichkeit hervorrufen und spiegelt den Zustand des Menschen in einem spirituellen und symbolischen Kontext wider.

Diese auf Seneca zurückgehende Vision des Schicksals wird von Webster verfeinert, bis sie zu einer diffusen Atmosphäre wird, zu einer Sprache, die mit Vorahnungen und düsterer Zweideutigkeit aufgeladen ist. Auch wenn der Gesamtentwurf grob erscheinen mag, verleiht die poetische Dichte der Details den Tragödien Einheit. Die Tragödie der Vittoria Accoramboni hat etwas Meridianisches, die der Herzogin von Amalfi etwas Zwielichtiges", stellt Praz fest. In diesem Sinne repräsentiert die Herzogin von Malfi die letzte Phase der Renaissance, die bereits von einem Gefühl der Eitelkeit und Ernüchterung überlagert wird. Das Werk gehört zu einer “Jahreszeit des abnehmenden Lichts - Abend oder Herbst”, vergleichbar mit dem Klima, in dem Tassos Meisterwerk reifte. Die Gemeinplätze der pastoralen Tradition, wie der Dialog mit dem Echo, sind mit Vorahnungen aufgeladen. Die gesamte Tragödie ist von einer “Ader der Grabes-Elegie” durchdrungen, die, die Romantik vorwegnehmend, auch Parallelen in der bildenden Kunst findet, wie etwa im so genannten Porträt der Simonetta Vespucci von Piero di Cosimo, wo das traditionelle Motiv mit Emblemen des Todes versehen wird.

Das Ereignis, auf das sich Webster beruft, ist historisch. Wie Luca Scarlini in der Einleitung der Einaudi-Ausgabe erzählt, heiratete Giovanna d’Aragona, die vom Herzog von Amalfi Alfonso Piccolomini verwitwet worden war, heimlich ihren Meister Antonio Bologna. Die Familie, die dieser Verbindung feindlich gesinnt war, veranlasste ihre Beseitigung durch die Brüder der Herzogin, Carlo und Lodovico, die Webster in die Figuren des Kardinals und Ferdinands verwandelt. Die Geschichte wurde von Matteo Bandello in der Novelle Il signor Bologna sposa la Duchessa di Malfi e tutti dui sono ammazzati (1554) erzählt, die eine weite Verbreitung fand und auch Lope de Vega zu El Mayordomo de la Duquesa de Amalfi (1618) inspirierte. Bandello drückte offen seine Sympathie für die Protagonistin aus, in einem Ton, den Scarlini als “feministischen Afflatus” bezeichnet. Die Geschichte wurde dann von Belleforest und William Painter übersetzt und erweitert, bis sie Webster angeboten wurde, der sie durch die Einführung neuer Figuren und Motive von Sidney, Montaigne und Donne überarbeitete. Die Herzogin von Malfi wurde 1623 gedruckt und erlebte mehrere Neuauflagen bis zum 18. Jahrhundert, als sie dem “verfeinerten” Geschmack der Zeit angepasst wurde.

Am Ende bleibt der Mensch wie der Ball, der unter dem Willen der Sterne hüpft, in der Schwebe zwischen Kräften, die ihn überwältigen, und die Herzogin von Malfi erinnert uns an die Zerbrechlichkeit und Instabilität der menschlichen Existenz.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.