Secondo una diffusa interpretazione critica, lo svolgimento del dramma inglese tra il regno di Elisabetta e quello di Giacomo I può essere scandito in tre fasi, corrispondenti a differenti concezioni della vita. Il teatro elisabettiano delle origini (Robert Greene, Thomas Kyd, Christopher Marlowe) esprime la fiducia illimitata nel genio e nell’intrapresa umana, propria di un’età giovanile e dinamica. Già in Marlowe, però, si avverte un senso di disappunto che anticipa lo sconforto spirituale della seconda fase (1598-1611), connesso al venir meno della concezione tradizionale del mondo sotto i colpi della nuova scienza e alla percezione di una catastrofe politica imminente. Ne derivano i grandi drammi dominati da cinismo e pessimismo: Troilus and Cressida, Hamlet, The Malcontent, Volpone, The Revenger’s Tragedy, The White Devil. A questo clima succede, infine, un equilibrio più distaccato, dove all’amarezza e allo sconforto subentrano indifferenza e serenità: è la stagione di Beaumont e Fletcher, della Tempest e di John Ford.

Mario Praz tuttavia mette in guardia contro eccessive schematizzazioni. L’avvento di Giacomo I, anziché generare turbamento, “fu decisivo fattore di stabilità”, e il giudizio moderno è stato condizionato da un’errata analogia con la crisi del primo dopoguerra nel Novecento. Inoltre, “non si è abbastanza tenuto presente quanto di voga e di posa puramente letterarie ci sia nell’umor melanconico e nel cinismo che caratterizzano tante opere del periodo”.

L’opera di John Webster si colloca esattamente in questa atmosfera. L’interesse per gli Essais di Montaigne, tradotti da John Florio nel 1603, “improntò di nuovi modi la vecchia tragedia senechiana di vendetta e d’orrore” (Praz). Shakespeare stesso si ispirò probabilmente a Montaigne per delineare il temperamento melanconico di Amleto, e da qui nasce quella figura di moralizzatore amaro, incarnata da Jaques in As You Like It, poi diffusa in tutto il teatro inglese del primo Seicento.

Montaigne aveva espresso l’inquietudine derivante dalle nuove scoperte astronomiche: l’idea della mutabilità e della decadenza del mondo, resa più cupa dalla convinzione che l’intero universo fosse in declino. Sentimenti analoghi si ritrovano in Walter Raleigh e soprattutto in John Donne, il quale scriveva: “La nuova filosofia mette tutto in dubbio; il sole è perduto, e la terra… gli uomini confessano apertamente che questo mondo è finito, quando ne cercano tanti nuovi tra i pianeti”. Attraverso Montaigne e Donne, Webster assimila questa corrente vagamente melanconica, che segna in profondità The Duchess of Malfi. Celebre, in questo senso, è il passo in cui Antonio contemplando le rovine afferma: “Mi sono assai care queste antiche rovine… non camminiamo mai sopra di esse che non mettiamo il piede su qualche veneranda storia”. La citazione montaignana dal De finibus di Cicerone è esplicita: “quaecunque enim ingredimur in aliquam historiam vestigium ponimus” (“dovunque si cammina, si pone il piede su qualcosa di storico”).

L’atmosfera cupa delle tragedie websteriane ha portato a definirlo un “Edgar Poe elisabettiano”. Ma occorre prudenza: scene che oggi ci paiono raccapriccianti potevano avere allora un valore diverso. La celebre scena dei pazzi, ad esempio, era per il pubblico elisabettiano un intermezzo di divertimento, come ricordava già Tommaso Moro: “Moriones in delitiis habentur” (“i matti son divertenti”). Webster sfrutta dunque una moda, piegandola a fini tragici.

Altrettanto caratteristico è il senso dello spettacolare. Webster sa “sfruttare il gusto del pubblico dei teatri della Phoenix e del Red Bull, che non era molto diverso da quello che affolla i nostri cinematografi” (Praz). Da qui la predilezione per processioni, tornei, cerimonie, ma anche per morti scenografiche: il quadro avvelenato, l’elmo infetto, la bibbia intrisa di veleno, il licantropo. “Con Webster giunge alla sua espressione suprema la voga teatrale per gli orrori italiani”, osserva Praz.

In questo gusto per il macabro, Praz accosta Webster ad alcune incisioni italiane del primo Cinquecento, in particolare lo Stregozzo di Agostino Veneziano – “sorta di baccanale nero, ove giovani gagliardi scortano il più pauroso dei convogli: una strega accoccolata su una carcassa accanto a pargoli, uno stregone che cavalca un drago scheletrico, caproni che attestano la presenza del demonio” – e la diabolica assemblea di lamie rappresentata in un’altra sua stampa, per cui esistono un disegno del Rosso e di Bandinelli. Immagini che sembrano anticipare lo scenario spettrale della tragedia websteriana. A queste suggestioni si affianca un ulteriore nucleo di riferimenti visivi, tratto dai ritratti italiani del Cinquecento, lo stesso secolo in cui si svolgono gli eventi storici che ispirarono le due tragedie di Webster. I ritratti femminili del Bachiacca, con acconciature complesse e sorrisi stanchi, si piegano su un fiore come se fossero essi stessi esausti; altri, come quelli di Bartolomeo Veneto – tra cui il celebre ritratto idealizzato di Lucrezia Borgia – trasmettono un senso di fascino e minaccia che richiama la figura di Vittoria Corombona nelle opere di Webster. Nei dipinti del Bronzino, con le loro figure cesellate e vesti dai colori intensi, quasi marmorei, si percepisce un’eleganza fredda e melanconica, uno sguardo che trasmette oppressione e inquietudine. Webster trasforma questo tipo di atmosfera, diffusa nella tarda Rinascenza italiana, con straordinaria intuizione artistica nelle sue tragedie, pur conoscendo l’Italia solo attraverso fonti indirette.

Accanto al gusto per il macabro, Webster costruisce un articolato sistema di parallelismi e corrispondenze interne, che ricorda l’uso del Leitmotiv in Wagner o in Ibsen. Un esempio emblematico sono le morti della Duchessa e di Antonio, unite dal filo narrativo di Bosola, che sussurra a ciascuno notizie sul destino dell’altro. Bosola stesso rappresenta il “furfante melanconico”, il cui cammino è segnato dal contrappasso ironico delle proprie azioni. Riflettendo sul destino umano, egli osserva: “Per le stelle noi non siamo che come palle da tennis; ci battono e ci tirano dove lor piace”. L’immagine richiama una celebre quartina di Omar Khayyam, in cui l’uomo è paragonato alla palla da polo, passatempo dei cavalieri persiani. Questa metafora è ricorrente nella poesia iraniana, da Abu SaÊ¿Ä«d a Hafez, e Praz rintraccia sorprendenti analogie anche nella tradizione occidentale: Plauto, nel prologo dei Captivi, scrive infatti “Di nos quasi pilas homines habent”, vale a dire “è proprio vero che gli dèi ci prendono, noi uomini, per giocarci a palla”.

Non è un caso che proprio Bosola – il sicario che, nel finale, si riscatta colpendo gli assassini della Duchessa e di Antonio – sia il personaggio incaricato di pronunciare queste riflessioni. A lui Webster affida anche un interrogativo di intensa risonanza gnostica: “Il mondo è tenebre: in quale ombra, quale pozzo infinito e oscuro vive l’umanità, femmina spaurita?” (traduzione di Giorgio Manganelli).

Nel volume Tre drammi elisabettiani (1959), Praz individua il modello diretto della ricorrente immagine nelle pagine dell’Arcadia di Philip Sidney, dove ricorrono frasi come: “he quickly made his kingdome a Tenniscourt, where his subjects should be the balles” e “(mankind) are but like tenisbals, tossed by the racket of the hyer powers”. Lo stesso concetto affiora – si è visto – già in Plauto e verrà ripreso da Montaigne: “Les dieux s’esbattent de nous à la pelote, et nous agitent à toutes mains”. Così Webster, riecheggiando Sidney, lega la condizione dell’uomo a una sorte cieca e crudele.

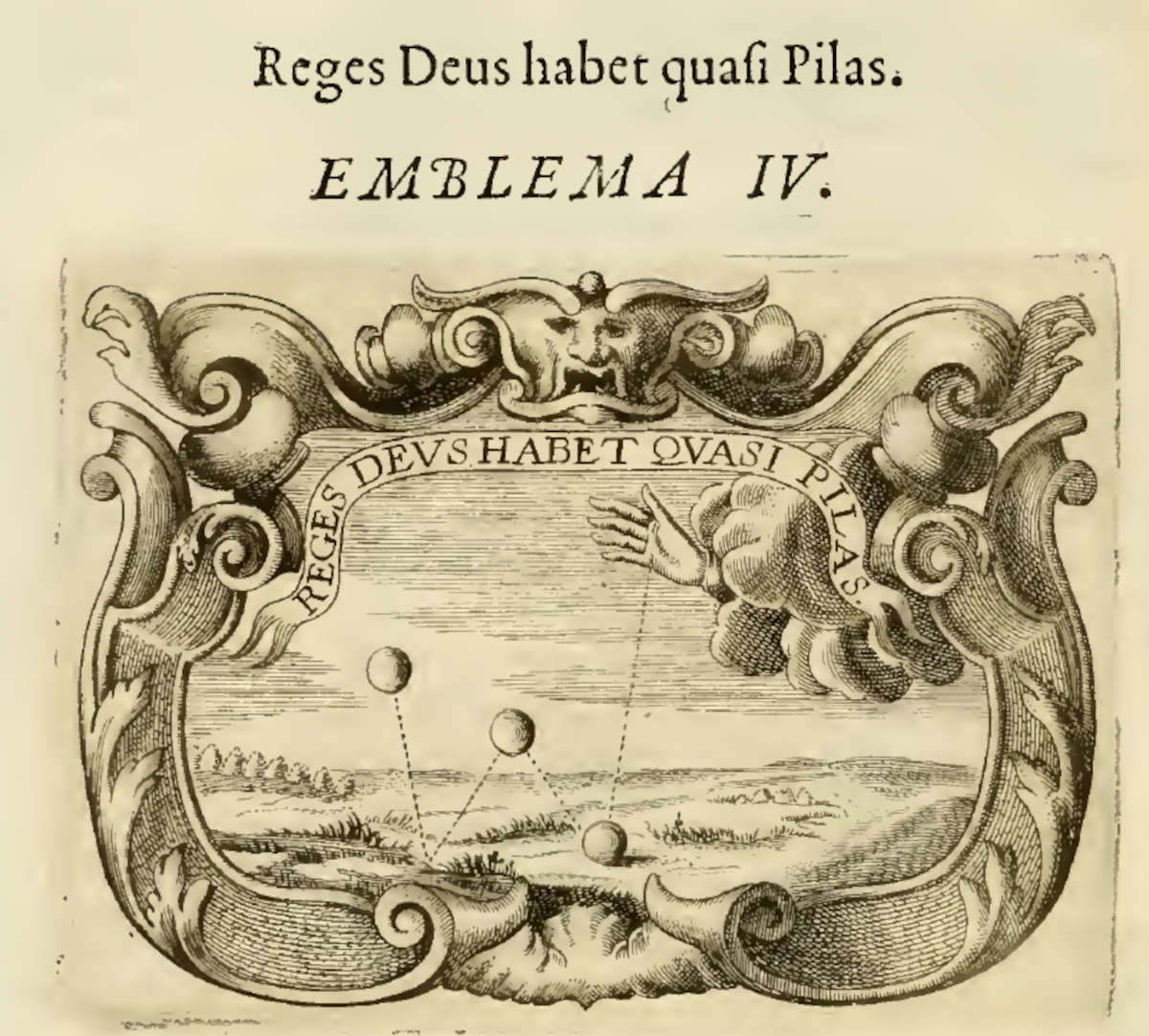

Il motivo della pallina da gioco non si esaurisce qui. Santa Teresa annotava: “Parve accadermi di vedere i diavoli che giocavano a tennis con la mia anima” (Vida, XXX). Negli Emblemata di Solórzano Pereira (Madrid, 1651) Dio stesso è raffigurato mentre gioca a tennis con i re, e l’immagine assume così il valore di un emblema universale della precarietà umana. Questa visione, con un vago sentore gnostico, ritrae l’umanità come sbattuta dai pianeti erranti e smarrita nel labirinto cosmico, e si salda con la sensibilità religiosa e filosofica che attraversa la tragedia di Webster.

In Mnemosine (1971), Praz riconosce nella palla da tennis un simbolo del destino dell’umanità, anche in contesti apparentemente lontani tra loro, come l’introduzione della curva – la cosiddetta linea serpentinata – nell’architettura di Borromini. Praz nota innanzitutto come il gusto barocco fosse spesso attratto da giochi di combinazione, da “permutazioni infinite intorno a un unico nucleo”. Un esempio ne è il gesuita olandese Bernard Bauhuis, che negli Epigrammatum libri V (1615) compose un’invocazione alla Madonna celebrandone le virtù con il verso “tot tibi sunt dotes, Virgo, quot sidera cælo” (“tante sono le tue doti, o Vergine, quante le stelle in cielo”). Il filologo Erycius Puteanus, nel Pietatis thaumata (1617), realizzò 1022 variazioni di quel verso, tante quante le stelle catalogate da Tolomeo: un intero libro generato da un singolo verso, ripetuto e trasformato.

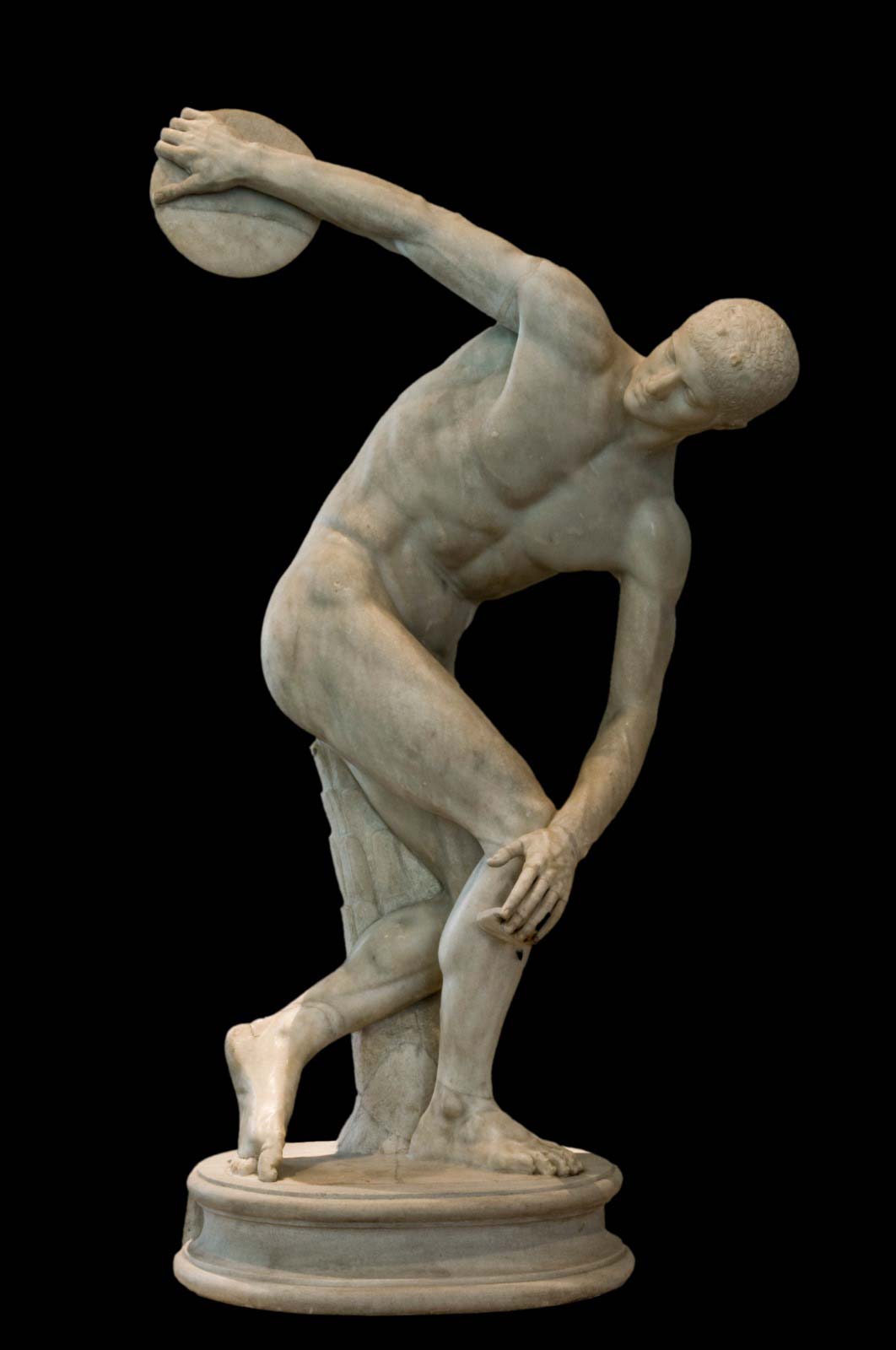

Quintiliano osservava già che la linea serpentinata possedeva una virtù simile a quella delle figure retoriche, che devono la loro grazia alla deviazione dalla linearità. John Shearman, in Mannerism, commentando il Discobolo di Mirone, nota come «un’impressione di grazia e di incanto» derivi dalle figure retoriche, “perché implicano un certo discostarsi dalla linea retta e hanno il merito di rappresentare una varietà rispetto all’uso comune”.

Borromini applicò questo principio all’architettura, trasformandolo in un linguaggio rivoluzionario. Le sue chiese – da San Carlo alle Quattro Fontane a Sant’Ivo – sono costruite sulla curva. Archi e controarchi creano un ritmo continuo che muove superfici concave e convesse, interrompe i frontoni e trasforma la rigidità della pietra in una sorta di flusso musicale. Come osserva Praz, la curva “aiuta alla creazione di uno spazio illusorio”. Nelle forme architettoniche si intrecciano diversi simboli: ali d’angelo, sfere solari, nuvole, rami di palma, drappeggi mossi dal vento. Tutti indicano movimento e vitalità, insieme a oggetti come bolle di sapone, uova, cuori e, ancora, la palla da tennis. Praz sottolinea che è significativo che l’immagine dell’assoluta impotenza dell’uomo di fronte al destino o alla volontà di un potere soprannaturale – un tema centrale nel Seicento – trovi rappresentazione in un oggetto da gioco come la palla. La curva si presta d’altro canto a essere interpretata come simbolo della precarietà della condizione umana. L’architettura di Borromini, caratterizzata da linee curve e forme dinamiche, può evocare una sensazione di instabilità e transitorietà, riflettendo la condizione umana in un contesto spirituale e simbolico.

Questa visione della fatalità, erede di Seneca, è raffinata da Webster fino a diventare atmosfera diffusa, linguaggio carico di presagi e sinistre ambiguità. Se il disegno generale può apparire grossolano, la densità poetica dei dettagli dà unità alle tragedie. “V’è una qualità meridiana nella tragedia di Vittoria Accoramboni, una qualità crepuscolare in quella della duchessa d’Amalfi”, osserva Praz. In tal senso, The Duchess of Malfi rappresenta la fase finale del Rinascimento, già velata da un senso di vanità e disincanto. L’opera appartiene a una “stagione di declinante luce – sera o autunno”, paragonabile al clima in cui maturò il capolavoro di Tasso. I luoghi comuni della tradizione pastorale, come il dialogo con l’eco, sono caricati di presagi. L’intera tragedia si tinge di “una vena d’elegia funebre” che, anticipando il Romanticismo, trova paralleli anche nelle arti figurative, come il cosiddetto Ritratto di Simonetta Vespucci di Piero di Cosimo, dove il motivo tradizionale è investito da emblemi di morte.

La vicenda da cui Webster prende spunto è storica. Come ricorda Luca Scarlini nell’introduzione all’edizione Einaudi, Giovanna d’Aragona, rimasta vedova del duca di Amalfi Alfonso Piccolomini, sposò segretamente il suo maestro di casa Antonio Bologna. La famiglia, ostile a quell’unione, orchestrò la loro eliminazione per mano dei fratelli della duchessa, Carlo e Lodovico, che Webster trasfigura nei personaggi del Cardinale e di Ferdinando. La storia fu raccontata da Matteo Bandello nella novella Il signor Bologna sposa la Duchessa di Malfi e tutti dui sono ammazzati (1554), che ebbe vasta circolazione e ispirò anche Lope de Vega con El Mayordomo de la Duquesa de Amalfi (1618). Bandello manifestò apertamente simpatia per la protagonista, con un tono che Scarlini definisce di “afflato femminista”. La vicenda fu poi tradotta e ampliata da Belleforest e William Painter, fino a offrirla a Webster, che la rielaborò introducendo nuovi personaggi e motivi tratti da Sidney, Montaigne e Donne. The Duchess of Malfi fu stampata nel 1623 e conobbe varie riprese fino al Settecento, quando venne resa più conforme al gusto “raffinato” dell’epoca.

Alla fine, come la palla che rimbalza sotto la volontà delle stelle, l’uomo resta sospeso tra forze che lo travolgono, e The Duchess of Malfi ci rammenta la fragilità e l’instabilità insite nella condizione umana.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.