C’est à l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame d’ Anvers, située au milieu des rues étroites de la Grand-Place, que se trouvent quelques-uns des plus importants trésors artistiques de la Flandre. La cathédrale elle-même est l’un des monuments les plus importants de Belgique. Malgré sa taille, la cathédrale ne s’offre pas immédiatement au regard dans son intégralité : les maisons du quartier la cachent presque jalousement, ne laissant que les toits et la flèche se détacher distinctement sur la ligne d’horizon de la ville. Ce détail architectural apparemment mineur en dit long sur la relation entre la ville et son principal lieu de culte : une relation faite de fierté, d’appartenance, mais aussi d’une coexistence quotidienne, presque discrète.

L’histoire de la cathédrale Notre-Dame plonge ses racines dans un passé lointain. Dès le IXe siècle, une chapelle dédiée à Notre-Dame s’élevait à l’emplacement actuel. En 1124, l’église, où vivaient des chanoines séculiers dissidents, devint une église monastique grâce à l’action de Norbert de Xanten, qui convainquit certains des dissidents de fonder une abbaye. L’église devint la nouvelle église paroissiale d’Anvers et fut transformée en une église romane de taille considérable (elle mesurait 80 mètres de long et 42 mètres de large). Mais ce n’est qu’en 1352 que prend forme l’ambitieux projet qui aboutira à l’actuel et spectaculaire édifice gothique, destiné à devenir la plus grande église de Flandre. Aujourd’hui, l’église mesure 120 mètres de long et 75 mètres de large, et atteint une hauteur de 123 mètres avec la tour nord.

La construction de la cathédrale fut une entreprise titanesque qui dura près de deux siècles. Le chantier, qui commença par le chœur et se poursuivit par les piles et le transept, vit la collaboration d’ouvriers locaux et français, sous la direction des architectes Jan et Pieter Appelmans, puis de Rombout II Keldermans. La grande tour nord fut achevée en 1518, tandis que la croix de la flèche fut consacrée peu après. La tour sud, en revanche, est restée inachevée, bloquée au troisième niveau en raison de problèmes financiers et des troubles religieux qui ont marqué l’histoire de la ville au cours des décennies suivantes.

L’architecture de la cathédrale reflète la complexité du tissu social et politique d’Anvers. Les deux tours dessinées sur la façade principale devaient symboliser les deux grands pouvoirs de la ville: le pouvoir civique et le pouvoir religieux. La tour nord, financée par la commune et les guildes, servait également de tour civique, tandis que la tour sud, financée par la paroisse, restait inachevée. Ce dualisme, encore visible dans la silhouette asymétrique de la façade, témoigne de la tension entre autorité séculière et spirituelle qui traverse l’histoire de la ville.

La tour nord, avec ses 123 mètres de haut, reste le plus haut clocher de Belgique et l’un des plus hauts d’Europe, un record atteint après la destruction de la cathédrale Saint-Lambert de Liège en 1794. Le clocher a également été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1999, dans le site “Clochers de Belgique et de France”. Le clocher contient un carillon de 47 cloches qui rythme la vie de la ville de ses mélodies.

Cependant, la cathédrale Notre-Dame n’est pas seulement un édifice religieux, mais un véritable lieu de mémoire de la ville, car chaque siècle a laissé une empreinte tangible sur l’édifice : des premières structures gothiques du XIVe siècle aux ajouts baroques et néogothiques, jusqu’aux œuvres d’art contemporaines qui enrichissent encore aujourd’hui ses espaces. La cathédrale est ainsi devenue une sorte d’archive vivante, où l’histoire de la ville et de sa communauté est stratifiée et préservée.

Son histoire n’a cependant pas été exempte de moments dramatiques. En octobre 1533, un grave incendie détruisit une partie de l’édifice, obligeant à suspendre les travaux d’agrandissement et à abandonner l’achèvement de la tour sud. Au cours des décennies suivantes, la montée du protestantisme et la crise financière de l’Église qui s’ensuivit rendirent impossible la reprise des plans initiaux. En 1559, Anvers fut élevée au rang de diocèse par la volonté de Philippe II, mais la cathédrale perdit et regagna ce titre à plusieurs reprises en raison des événements politiques et religieux qui se déroulèrent dans la ville, de la guerre de Quatre-Vingts Ans au Concordat de 1801 entre Napoléon et le pape Pie VII.

La cathédrale a ensuite été dévastée par l’iconoclasme de 1566, lorsque les protestants ont détruit une grande partie de la décoration intérieure, et a subi d’autres dommages sous l’administration protestante entre 1581 et 1585. Ce n’est qu’avec le retour sous la domination des Habsbourg qu’il a été possible d’entamer de lents travaux de reconstruction et de restauration, qui se sont poursuivis tout au long des XIXe et XXe siècles.

Sur le plan architectural, la cathédrale Notre-Dame est l’un des exemples les plus significatifs du gothique brabançon. La structure à sept nefs, divisées par de grands piliers à faisceaux multiples sans chapiteaux, introduit une conception innovante de l’espace intérieur, inspirée de la Collégiale Saint-Pierre de Louvain. Le transept, à peine plus large que les nefs, abrite le maître-autel et un chœur profond, dont le déambulatoire se termine par l’abside entourée de cinq chapelles radiales. La luminosité de l’intérieur est assurée par la tour-lanterne octogonale, ou tiburium, érigée au XVIe siècle précisément pour éviter que les extensions ne rendent l’espace sacré trop sombre.

Malgré les spoliations subies au cours des siècles, la cathédrale conserve de nombreux témoignages artistiques de grande valeur. Dans le sol en pierre noire, des dalles funéraires sont incrustées de marbre blanc, tandis qu’à l’entrée, le visiteur est accueilli par une statue de la Vierge à l’Enfant en marbre de Carrare, datant du XIVe siècle, œuvre du Maître des Madones de Marbre de la Meuse. Le parcours à l’intérieur de la cathédrale est jalonné d’œuvres d’art qui témoignent non seulement de la richesse de la tradition artistique locale, mais aussi de la capacité de l’église à se renouveler et à dialoguer avec le présent. Dans la nef droite se trouvent les quatorze panneaux du chemin de croix (1866), un vitrail représentant laCène (1503) de Nicolaas Rombouts et, dans la chapelle du Vénérable, un tabernacle rococo en cuivre doré, orné de bas-reliefs d’un grand raffinement.

Dans les nefs centrales, entre les piliers, on trouve des peintures telles que la Multiplication des pains et des poissons d’Ambrosius Francken (1598) et laCène d’Otto van Veen (1592), le maître de Rubens, l’un des grands chefs-d’œuvre de la cathédrale. Dans le bas-côté gauche, la chapelle Notre-Dame abrite une statue en bois (XVIe siècle), Notre-Dame d’Anvers, qui jouit d’une grande dévotion, tandis qu’à proximité se trouvent le tombeau d’Isabelle de Bourbon (1478) et un autel baroque en marbre et en argent d’Artus Quellinus.

La chaire centrale, réalisée en bois de chêne par Michel Van Der Voort en 1713, est un exemple remarquable de sculpture baroque et rococo. Elle provient de l’abbaye de Saint-Bernard à Hemiksem et remplace celle qui a été détruite pendant la Révolution française. À la base, quatre figures féminines représentent les continents, tandis que les visages du Christ, de la Vierge et de Saint-Bernard apparaissent sur le parapet. Au-dessus, un voile soutenu par des anges révèle le Saint-Esprit sous la forme d’une colombe, tandis qu’un ange annonciateur muni d’une trompette couronne l’ensemble de la composition.

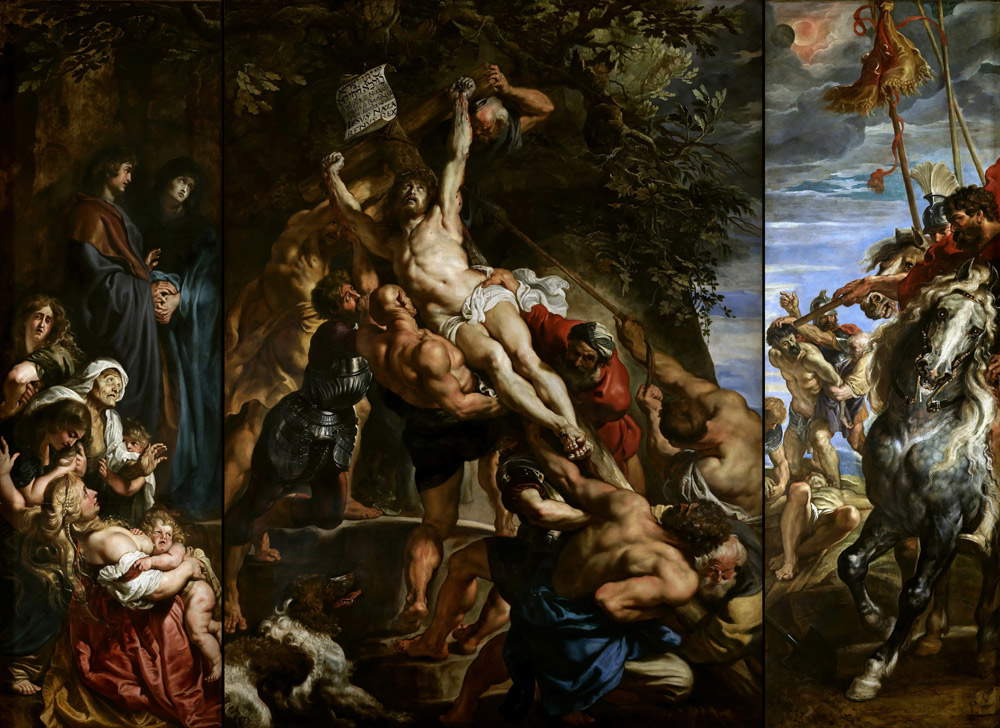

La cathédrale Notre-Dame est cependant surtout célèbre pour la présence de quatre chefs-d’œuvre de Pieter Paul Rubens(lire ici), qui marquent un parcours idéal dans l’évolution du style de l’artiste. Dans le transept, le triptyque de l’Élévation de la Croix (1610) introduit le baroque aux Pays-Bas par son réalisme dramatique, tandis que la Déposition de la Croix (1614), peinte seulement quelques années plus tard, se distingue par sa construction scénique et sa profondeur émotionnelle. Sur le maître-autel, l’Assomption de la Vierge (1626) marque un tournant dans l’iconographie mariale : Rubens saisit la Vierge en train de s’envoler, entourée des apôtres et des femmes qui ont assisté à sa mort. Dans la chapelle Notre-Dame de la Paix, le triptyque de la Résurrection du Christ, peint pour le tombeau de Jan Moretus et Martina Plantijn, complète le parcours à travers les différentes étapes de la maturation artistique de Rubens.

À côté de ces œuvres historiques, la cathédrale accueille également des œuvres d’artistes contemporains, comme l’installation d’autoportraits de Jan Fabre, L’homme portant la croix (2015), et l’œuvre de Sam Dillemans,Homage to Rubens : Descent from the Cross, qui réinterprète le célèbre tableau du maître flamand dans une tonalité moderne. Ces interventions témoignent de la vitalité du lieu, capable d’accueillir et d’intégrer différents langages sans perdre son identité.

Outre sa fonction religieuse, la cathédrale Notre-Dame a toujours été un point de référence pour la communauté urbaine. Au fil des siècles, elle a accueilli des événements publics, des célébrations civiles et des moments de recueillement collectif, devenant un espace où les différentes âmes de la ville peuvent se rencontrer et discuter. La cathédrale a été le témoin de moments cruciaux de l’histoire d’Anvers : des ravages des guerres de religion et de la Révolution française, qui l’ont presque réduite à l’état de ruines, aux grandes restaurations des XIXe et XXe siècles qui lui ont rendu sa beauté d’origine. Chaque intervention, chaque ajout, chaque restauration a été le fruit d’un dialogue entre le passé et le présent, entre la mémoire et l’avenir.

Aujourd’hui, la cathédrale continue d’être une destination pour les pèlerinages, les visites touristiques et les initiatives culturelles, en maintenant vivante la tradition d’hospitalité qui la caractérise depuis plus de mille ans. Sa présence discrète mais imposante au cœur d’Anvers est le signe tangible d’une continuité qui dépasse les événements humains, un rappel silencieux de la capacité de la ville à résister, à s’adapter et à se réinventer.

|

| La cathédrale Notre-Dame d'Anvers, un chef-d'œuvre gothique qui renferme un trésor baroque. |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.