Nous savons, grâce à ses carnets, que Giovanni Battista Cavalcaselle était à Lodi en 1866. Pour une étude de terrain, en somme : une reconnaissance de tout ce qui allait se retrouver d’abord dans l’Histoire de la peinture en Italie du Nord, écrite avec Joseph Archer Crowe et publiée en 1871, puis dans la Storia della pittura in Italia. Deux textes fondateurs de la critique d’art moderne. On sait qu’à Lodi, Cavalcaselle a visité tout ce qu’il y avait à visiter. Il s’est particulièrement intéressé aux œuvres de la famille Piazza, la dynastie de peintres de Lodi qui, entre le XVe et le XVIe siècle, avait initié une école locale vivante et importante, dont les résultats allaient concerner de vastes régions de la Lombardie. Nous savons, grâce au fait que ses considérations ont ensuite été incluses dans l’Histoire de la peinture en Italie du Nord, que Cavalcaselle avait également poursuivi un obscur peintre de la fin du XVe siècle, qu’il avait rebaptisé “Giovanni della Chiesa”, un nom qui est resté attaché à ce “Maestro Giovanni” indiqué par les sources et dont nous ne connaissons toujours pas le nom complet. Il l’avait alors trouvé à l’intérieur de l’église de San Lorenzo, croyant qu’il s’agissait de sa Nativité , très composée, et de celle de son frère Matteo, que l’on rencontre dans la première chapelle à gauche en entrant. Une fresque dont Cavalcaselle avait apprécié “l’exécution extraordinairement précise”, l’œuvre exquise d’un de ces nombreux petits-maîtres qui parcouraient le fond de la plaine du Pô à l’époque.Ils parcouraient la plaine du Pô, recouvrant de peintures les églises, les demeures et les cathédrales, et sont aujourd’hui tombés dans l’oubli, en partie parce qu’ils n’ont pas laissé grand-chose derrière eux, en partie parce qu’ils ne nous intéressent plus guère aujourd’hui. Ils sont là. Sur le crépi écaillé des murs de province, dans les salles moisies d’un palais barricadé, dans le silence fragile d’une église sombre, fragments d’une société qui accordait une importance fondamentale à l’art, traces effacées d’un passé qui, aujourd’hui, ne vaut que pour quelques visites guidées.

La chapelle qui abrite cette Nativité en grande partie oubliée (pour ceux qui font preuve de prudence et la considèrent de manière générique comme une œuvre de l’“école lombarde”, l’attribution de Cavalcaselle reste valable), et qui est devenue depuis les années 1950 le baptistère de l’église de San Lorenzo, a subi de nombreux changements au cours des siècles : Nous voyons aujourd’hui le résultat des travaux que la Confraternité de la Conception, l’ancien propriétaire de la chapelle, a commandés à divers artistes et architectes entre le XVIe et le XVIIe siècle dans le but de moderniser son apparence. Le résultat est un pastiche de grotesques du XVIe siècle et de stucs baroques qui a également effacé les fresques du mur du fond : seuls quelques vestiges sont encore visibles aujourd’hui. Pour ceux qui veulent se faire une idée de ce que les historiens de l’art entendent par “superposition”, la chapelle du baptistère de San Lorenzo à Lodi offre peut-être la preuve la plus concrète que l’on puisse trouver en Lombardie. La Nativité elle-même, si l’on veut entrer dans les détails, n’est plus à sa place : en 1970, elle a été enlevée par Pinin Brambilla, le restaurateur à qui l’on doit la mémorable intervention sur laCène de Léonard de Vinci à Santa Maria delle Grazie, transportée sur carton et remise en place là, dans sa chapelle, au centre de l’autel du XVIIe siècle. Mais toute l’église de San Lorenzo est une accumulation continue et écrasante d’images qui semblent vouloir se contredire.

Il y a aussi les matériaux réutilisés. En se promenant dans les nefs, on remarque facilement des chapiteaux étranges, en ruine et sans intérêt : ce sont ceux que les habitants de Lodi ont récupérés sur les décombres de l’église romaine Laus Pompeia , rasée par les Milanais en 1158. L’actuelle Lodi fut fondée le 3 août de cette année-là par Frédéric Barberousse, non loin de l’ancienne ville détruite et devenue une sorte d’immense carrière à ciel ouvert. La construction de San Lorenzo avait commencé l’année suivante, et les paroissiens tiennent à préciser, entre histoire et légende, que les travaux ont été achevés avant ceux du Duomo, qui avaient commencé l’année précédente, en même temps que la fondation de la ville : San Lorenzo est donc, selon toute vraisemblance, la plus ancienne église de Lodi. Ensuite, il y a les survivances. Deux fresques sur les colonnes qui séparent la nef des bas-côtés : une Vierge à l’Enfant avec Sainte Anne, du XVIe siècle, et une Vierge à la Douleur avec le Christ mort , qui semble antérieure et reprend un schéma iconographique assez courant dans la plaine du Pô. Le long de l’arc de la chapelle du Crucifix, les fresques des Fioretti di san Francesco , qu’une donatrice, une certaine Margherita Sangalli Carpani, avait commandées en 1565. Ici et là, des passages de fresques du XIVe siècle, parfois in situ, parfois arrachés et exposés comme s’il s’agissait de peintures, le même sort qu’a subi la grande fresque de la Vierge à l’Enfant, Sainte Lucie et Sainte Catherine d’Alexandrie que Francesco Carminati, dit Soncino, élève de Piazza, a peinte entre 1540 et 1550. Et, à propos de larmes, sur la contre-façade est également exposée la sinopia de la Nativité déchirée par Pinin Brambilla : un fait plutôt rare, celui de voir une fresque déchirée et sa sinopia au même endroit, à l’intérieur d’une église.

Cavalcaselle ne s’est pas attardé sur la deuxième chapelle à gauche, sans doute peu significative pour ce qu’il cherchait, malgré la présence du grand retable de Bernardino Campi, signé et daté de 1574, une Pietà qui compte parmi ses œuvres les plus intéressantes, avec une pose de la Vierge et de l’enfant presque identique à celle de Michel-Ange. Parmi ses œuvres les plus intéressantes, la pose de la Vierge à l’enfant est presque identique à celle de la Pietà de Michel-Ange au Vatican, à tel point que l’œuvre de Campi sera copiée et imitée par la suite. En levant les yeux vers le centre de la voûte, on remarque un blason aristocratique : celui des Vistarini, la famille propriétaire de la chapelle, une dynastie au cœur des événements qui ont affecté Lodi au XVIe siècle. Leur palais donnait sur le Corso Vittorio Emanuele, l’ancien Corso di Porta Regale, et se présente aujourd’hui avec les lourdes rénovations qu’il a subies au XVIIe siècle, lorsqu’il a été acheté par la famille Barni. En revanche, le palais qui donne sur la Piazza della Vittoria porte encore le nom des Vistarini. Dans l’Antiquité, il devait former avec celui de Porta Regale un vaste ensemble résidentiel. Aujourd’hui, il n’est plus que l’ombre de ce qu’il devait être à l’époque ; il est aussi ostensiblement courbé sur le côté gauche, mais il conserve en partie l’aspect qu’il avait à l’époque de Lodovico Vistarini, un condottiere qui s’est battu pour Milan, pour l’Empire, pour l’Italie et pour l’Europe. pour Milan, pour l’Empire, pour Venise, pour Gênes, et qui gagna le titre de pater patriae pour avoir sauvé son Lodi de l’assaut du violent Fabrizio Maramaldo, qui était, comme Vistarini, dans les rangs de l’Empire. C’était en 1526 : Vistarini, ne voulant pas voir sa ville soumise à la dévastation et au pillage, et réclamé par ses concitoyens, se rebelle contre l’autorité de l’empire et, dans une brusque volte-face, se range du côté de ses adversaires, les Vénitiens, auxquels il ouvre les portes de la ville, leur permettant ainsi de repousser l’assaut impérial. Le salut de Lodi valut à Vistarini des accusations de trahison (dont il tenta de se disculper en disant qu’il avait décidé de prendre congé de l’empereur avant cet épisode) et même un duel avec un autre condottiere à la solde de l’Empire, Sigismondo Malatesta, qui fut cependant vaincu et humilié par l’homme de Lodi.

La chapelle qui célèbre les exploits de la famille est due au petit-fils de Lodovico, Ferdinando, condottiere comme son grand-père. L’histoire de la famille Vistarini a été reconstituée avec force détails par Adam Ferrari, qui n’a pas manqué de souligner l’importance de la dynastie pour la fortune des arts à Lodi tout au long du XVIe siècle, puisqu’une partie de ce que l’on peut admirer aujourd’hui dans la ville est due à son mécénat. Ferdinando avait combattu, et avec honneur, mais il n’aimait pas le métier des armes : il préférait l’art. Mécène infatigable", comme le décrit Ferrari, c’est lui qui commanda la Pietà à Bernardino Campi en 1572, à l’âge de 30 ans : il encourage les travaux dans la cathédrale, il s’occupe de l’embellissement de l’église de Zorlesco, le village natal de la famille, il achète le fief de Brembio où il aurait certainement installé une autre de ses résidences si le destin ne lui avait pas réservé une mort prématurée, à l’âge de seulement trente-six ans. Si son destin avait été différent et s’il lui avait été accordé une longue vie, il est probable qu’aujourd’hui on se souviendrait de lui comme l’un des plus généreux défenseurs des arts de son temps. Un destin commun, d’ailleurs, partagé par son père Asperando Vistarini, qui mourut encore plus jeune, à l’âge de trente-trois ans. Dans la chapelle Vistarini de San Lorenzo, on remarque immédiatement la plaque que Ferdinando a fait apposer à la mémoire de son parent, et qui intrigue non seulement parce que ce trente-trois en chiffres romains se trouve au centre de la plaque, bien visible, mais aussi parce que la plaque condense une série d’exploits difficilement imaginables pour un homme aussi jeune : Il combattit en Hongrie, fut fait chevalier par Charles Quint et se rangea du côté des Génois lors de la guerre de Corse, où il lutta contre les insulaires qui voulaient devenir indépendants de Gênes. Cette campagne maritime lui fut fatale, car Asperando tomba malade en Corse et mourut sur le chemin du retour : il est enterré à San Lorenzo avec son épouse Isabella. L’autre plaque commémore son grand-père paternel, Lancillotto Vistarini, également soldat.

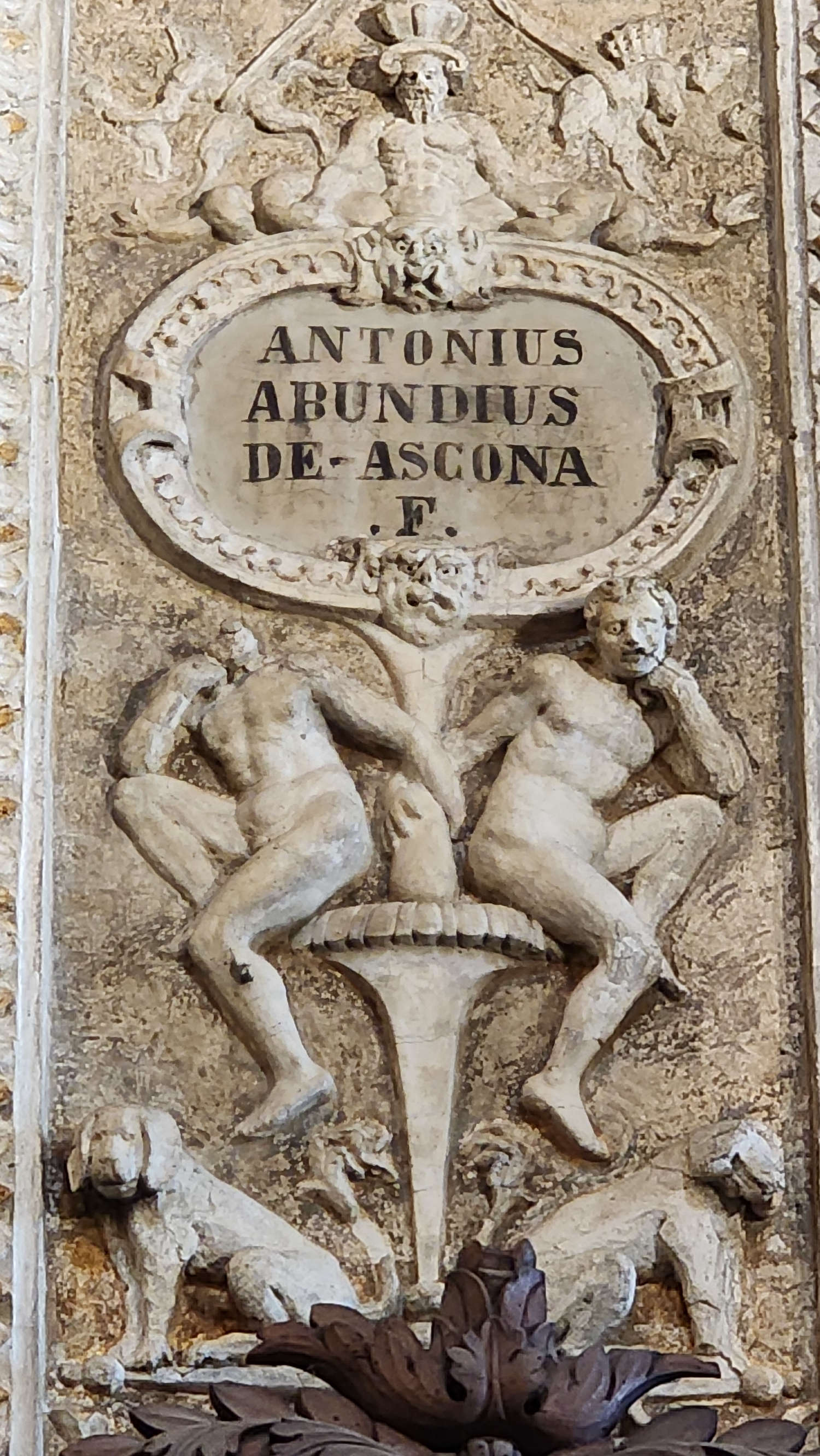

Ferdinando Vistarini avait l’œil pour les artistes importants. Non seulement il commanda le retable à Bernardino Campi, mais il confia l’exécution des armoiries sur la voûte à l’un des maîtres de la sculpture sur stuc de l’époque, Antonio Abondio d’Ascona, connu aujourd’hui seulement de quelques spécialistes, mais connu aujourd’hui seulement de quelques spécialistes, mais connu aujourd’hui seulement de quelques spécialistes, mais connu aujourd’hui seulement de quelques spécialistes. connu aujourd’hui seulement de quelques spécialistes, mais qui a dû compter parmi les artistes les plus estimés de son temps s’il est vrai que Giovanni Paolo Lomazzo, dans ses Rime de 1587, l’inclut parmi les sculpteurs les plus importants travaillant à Milan à l’époque. Peu d’œuvres d’Abondio nous restent aujourd’hui : les armoiries en font partie, mais dans l’église de San Lorenzo se trouve une œuvre encore plus significative, qui a manifestement dû convaincre Vistarini de faire appel à lui pour la décoration de la chapelle familiale. Des années auparavant, entre 1565 et 1568, Abondio s’était vu confier la réalisation de l’imposant chœur, que l’artiste revendiquait fièrement en apposant son énorme signature à la vue de tous : à l’intérieur d’un faux tableau accroché à l’un des deux piliers qui soutiennent l’entablement élaboré, au-delà duquel s’ouvre au regard la fresque de la Résurrection qui remplit tout le bassin de l’abside.

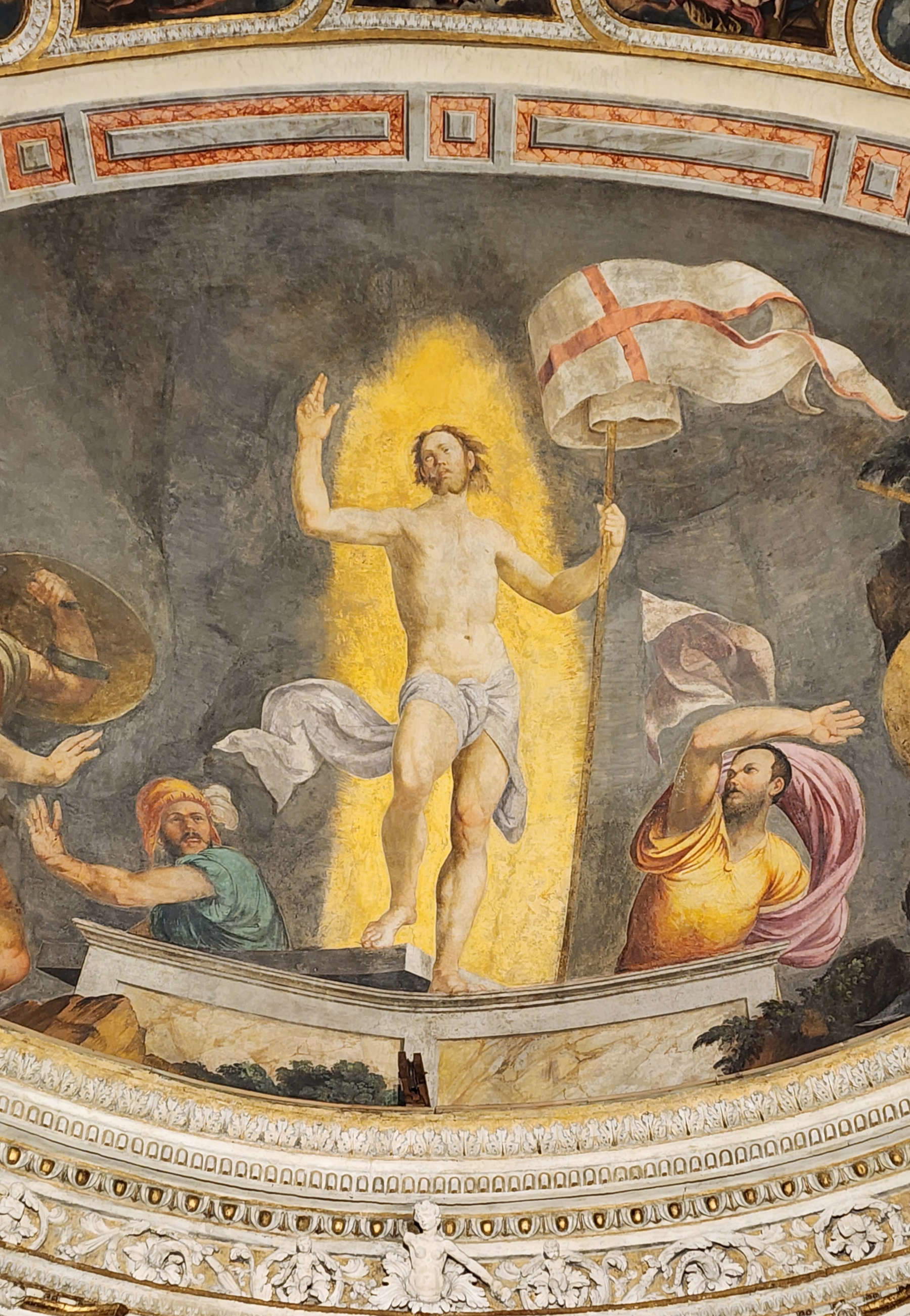

Abondio a dû travailler sur les fresques peintes plus de vingt ans auparavant par Callisto Piazza : la Résurrection est la seule qui subsiste, le seul témoignage vivant du plus grand peintre lodgien du XVIe siècle à l’intérieur de l’église de San Lorenzo. Une fresque qui a également été mal considérée par la critique, peut-être en raison des importants travaux de peinture du XVIIIe siècle qui se sont avérés nécessaires après que l’abside ait été frappée par la foudre en 1732, et qui ont influencé l’opinion des critiques du XXe siècle. Les écarts qualitatifs sont d’ailleurs évidents : il suffit de regarder le ciel, qui a été presque entièrement refait. Pourtant, la figure du Christ, la partie la mieux conservée, dénote toute la puissance et l’impériosité de la peinture de Callisto Piazza. Curieusement, lorsqu’il fut chargé de peindre les fresques de l’abside de San Lorenzo, le prévôt Matteo Camola lui donna une totale liberté dans le choix de ses sujets, un cas étonnamment rare mais qui témoigne de la considération dont les frères Piazza devaient jouir dans leur ville à l’époque. La seule condition était d’égaler en qualité les peintures qu’ils avaient réalisées peu de temps auparavant dans le Tempio dell’Incoronata, considéré aujourd’hui encore comme le joyau de l’art de la Renaissance à Lodi. Nous ne savons pas si les frères Piazza y sont parvenus, puisque seule la Résurrection subsiste : ce Christ, si classique, si monumental, si serein, si harmonieux, si crédible dans sa démarche illusionniste de sortie du tombeau, rivalise pourtant avec les figures de l’Incoronata.

Nous avons donc perdu les peintures de la Piazza, mais nous avons gagné l’une des meilleures décorations en stuc de toute la Lombardie. Dans les mêmes années, on ne sait pas si c’est avant ou après, Abondio avait sculpté les grands télamons de la Casa degli Omenoni de Milan, son œuvre la plus connue : Ugo Nebbia, commentant ces travaux, écrivait que nous nous trouvons ici devant “l’un des meilleurs champions de cette pléiade de sculpteurs de chez nous qui ont travaillé longtemps en France”. Cependant, plus qu’en France, Abondio, même ici à Lodi, semble regarder la Rome de Michel-Ange : la partition de sa décoration fait écho à celle de la Casa degli Omenoni, avec les grandes niches escortées par deux télamons de chaque côté, et l’un d’eux, celui qui accompagne la statue de Judith, est une citation presque littérale de Moïse, avec la main sur la poitrine qui ajuste sa barbe et son manteau. Le gigantisme épique de ses figures s’adresse à Rome, et l’écho de la Ville éternelle résonne aussi à Lodi, innervant les télamons et les quatre héros bibliques qu’Abondio a placés dans les niches avec une rude vigueur : Saint Jean-Baptiste, saisi par contraste et le regard sévère fixé devant lui, Judith qui lève le bras armé en signe de victoire, tient de la main gauche la tête coupée d’Holopherne et domine son corps abandonné avec un réalisme cru sur le bord inférieur de la niche, puis David qui, avec une expression presque féroce, est saisi au moment où, avec sa main gauche, il s’élance vers le sommet de la colline. David qui, avec une expression presque féroce, est surpris au moment où, avec son épée, il est sur le point de s’élancer sur Goliath déjà couché sur le sol, qui dépasse de la niche, et enfin la Sibylle érythréenne, la plus classique des quatre figures, ravie en extase. Des œuvres négligées par tous, jaunies, oubliées. Et pourtant très puissantes, parfaits contrepoids aux géométries exactes et aux virtuosités perspectives du chœur en bois qui sera bientôt sculpté, c’était en 1578, par Anselmo de’ Conti, qui intervint à son tour en démontant certains stucs d’Abondio.

La chaîne s’est alors rompue et le résultat est celui que vous voyez : une abside à plusieurs niveaux. Des images qui se contredisent, et pourtant il n’y a presque pas de tension. Il n’y a pas de distance entre les héros violents d’Abondio et les saints compatissants d’Anselmo de’ Conti. Entre les figures médiévales solennelles qui subsistent entre les chapelles et les grotesques de deux siècles plus tard. Entre le sanctuaire où la famille la plus riche de Lodi célébrait ses exploits et la réserve isolée d’une obscure contemporaine qui a fait profession d’humilité en dédiant les décorations de sa chapelle à saint François. L’âme fragile d’une communauté qui n’existe plus et qui vit encore dans ces nefs, presque clandestinement.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.