Un livre récent de Gabriele Bissolo, publié en 2021 mais mis à jour les années suivantes dans de nouvelles éditions, intitulé Pittori a Verona 1850-1920 (Edizioni d’Arte Quinta Parete), a rassemblé les biographies de pas moins de 280 peintres actifs à Vérone entre la fin du 19e et ledébut du 20e siècle. Au moins depuis l’unification de l’Italie, Vérone était devenue, après plus d’un siècle de marginalisation, une ville d’art vivante à la suite d’un événement marquant, la fondation en 1858 de la Società di Belle Arti (Société des Beaux-Arts), qui dès le début a été active dans l’organisation d’expositions capables de promouvoir les arts.La Società di Belle Arti a pris des mesures pour organiser des expositions qui allaient progressivement attirer un nombre croissant d’artistes, surtout à partir de 1865, lorsque les expositions de la Société ont été ouvertes à des artistes de toute l’Italie. Dans un premier temps, les quelques artistes véronais, compte tenu des liens historiques, remontant à l’époque lombardo-vénitienne, avec l’Académie de Brera et les expositions milanaises, continuent à préférer Milan comme lieu d’exposition, mais cela va bientôt changer, notamment grâce à un revirement de l’Académie des beaux-arts locale (l’“Accademia Cignaroli”).Accademia Cignaroli) avec l’arrivée de professeurs modernes qui n’obligent plus à s’éloigner de la ville pour s’initier aux principales innovations. Au contraire, Vérone commence également à attirer des artistes extérieurs à la ville : les bases sont ainsi jetées pour la naissance d’une importante école locale, dont Angelo Dall’Oca Bianca (Vérone, 1858 - 1942) sera le représentant le plus illustre et le plus attentif.

De nombreux peintres véronais ont développé une peinture de paysage sensible qui traduisait sur la toile l’essence profonde d’un territoire, celui de l’actuelle province de Vérone, avec ses douces collines, ses vallées suggestives, les rives placides du lac de Garde et ses propres vues urbaines fascinantes, qui se perpétue dans l’héritage visuel d’un patrimoine artistique qui nous permet de voir et d’apprécier au mieux la beauté de ces lieux. Des expressions les plus lyriques et contemplatives aux sommets du futurisme, la peinture véronaise du siècle dernier a su raconter un lien indissoluble entre l’homme et sa terre, offrant un témoignage précieux des changements et de la permanence d’une époque. Le splendide paysage de la région de Vérone, des plaines aux montagnes, des rivières aux lacs, des villages à la ville, était si varié qu’il offrait aux peintres une théorie infinie de suggestions, à une époque où la peinture de paysage était également au centre du débat artistique, avec le développement de la poétique de l’état d’esprit paysager, fondamentale dans l’Europe de la fin du XIXe siècle.

Le voyage pourrait commencer avec Angelo Dall’Oca Bianca, une figure essentielle pour comprendre la genèse de la peinture véronaise de la fin du siècle, notamment parce qu’il a lui-même été le professeur et le mentor d’autres artistes, comme Erma Zago, Dante Bertini, Enrico Sorio et bien d’autres. Formé à la prestigieuse Accademia Cignaroli de Vérone puis à Rome, où il est entré en contact avec d’illustres personnalités telles que Carducci et D’Annunzio, et avec le peintre Francesco Paolo Michetti qui l’a initié à la photographie, Dall’Oca Bianca a développé un langage artistique unique.

Son œuvre la plus célèbre en rapport avec le paysage véronais, Prima luce, a été exposée pour la première fois à l’Esposizione Nazionale Artistica de Venise l’année même où elle a été peinte, en 1887, puis au Circolo Artistico de Trieste en 1890. Dall’Oca Bianca ne s’intéresse pas tant au paysage qu’à la dénonciation sociale : en effet, l’œuvre représente le moment de l’entrée des ouvriers dans l’usine, bien qu’à l’époque la critique se soit surtout concentrée sur l’habileté avec laquelle le peintre est parvenu à rendre la lumière aurorale de ce paysage urbain surplombant l’eau. Cette capacité à raconter la réalité sociale à travers le paysage, sans perdre le lyrisme, fait de Dall’Oca Bianca un précurseur d’une sensibilité qui s’est répandue à l’époque dans toute l’Italie. Mais il fut aussi un peintre de paysages plus “traditionnels”, pourrait-on dire : ses vues de Vérone sont célèbres et remarquables, surtout celles de la phase de maturité de sa carrière, bien qu’elles n’atteignent pas les sommets de la première phase de sa carrière. Célèbre, par exemple, sa Piazza delle Erbe , conservée, comme beaucoup d’autres de ses peintures, à la galerie d’art moderne “Achille Forti” de Vérone, est l’une des représentations les plus vivantes de la place située au cœur de la ville.

Si l’on reste dans le contexte des vues urbaines de Vérone, on ne peut oublier d’autres artistes qui ont contribué au récit de la ville. Vittorio Avanzi (Vérone, 1850 - Campofontana, 1913) fut l’un des plus importants paysagistes véronais : l’une de ses vues urbaines les plus intéressantes, le Canale dell’Acqua Morta à Vérone, se trouve également au GAM de Vérone et est un symbole de son naturalisme sobre, calme et détendu : il n’était pas un artiste novateur comme Angelo Dall’Oca Bianca, mais ses œuvres, qui représentent également le paysage vallonné de Vérone, en particulier celui des environs de Campofontana, lieu de ses longs séjours, témoignent d’une sensibilité perspicace pour saisir l’authenticité et la beauté des contextes ruraux de Vérone.

Un autre Véronais amoureux de sa terre, bien qu’appartenant à une génération plus tardive que celle d’Avanzi et de Dall’Oca Bianca (et qui fut aussi la plus épaisse), est Ulderico Marotto (San Michele Extra, 1890 - Vérone, 1985), dont l’art, écrit Bissolo, est “une révélation pour la fraîcheur de la couleur, pour l’atmosphère saine et propre qui circule dans ses tableaux”. Bien qu’il ait d’abord travaillé comme décorateur et graphiste, sa véritable passion était la peinture à l’eau, en particulier l’aquarelle, technique dans laquelle il est devenu un maître reconnu. Après des années de vicissitudes en temps de guerre, Marotto revient à Vérone en 1942, où il ouvre son propre atelier et entame une carrière d’aquarelliste de renom, avec de nombreuses expositions personnelles. Son intérêt pour le paysage véronais est au cœur de sa production : Marotto peint avec lyrisme “les scènes de la campagne véronaise, les aspects disparus ou modifiés de sa ville”. Ses œuvres, comme la Piazza delle Erbe de 1945, capturent des vues urbaines et rurales avec une profondeur et une spontanéité qui se distinguent par un haut degré d’interprétation poétique de la ville. De la même génération, Ettore Vitturi (Vérone, 1897 - 1968) a immortalisé des vues de villes telles que Chute de neige à Borgo Trento - Via Guerzoni de 1933. De même, Vittorino Bagattini (Vérone, 1908 - 1983) a peint la Piazza Erbe à Vérone en 1941, offrant un témoignage visuel de l’un des points de repère de la ville trente-cinq ans après le tableau homologue d’Angelo Dall’Oca Bianca. Bien que ces œuvres soient axées sur l’architecture urbaine, elles s’inscrivent pleinement dans le récit du “paysage” de Vérone, entendu dans son sens le plus large, celui d’un environnement façonné par l’homme et la nature.

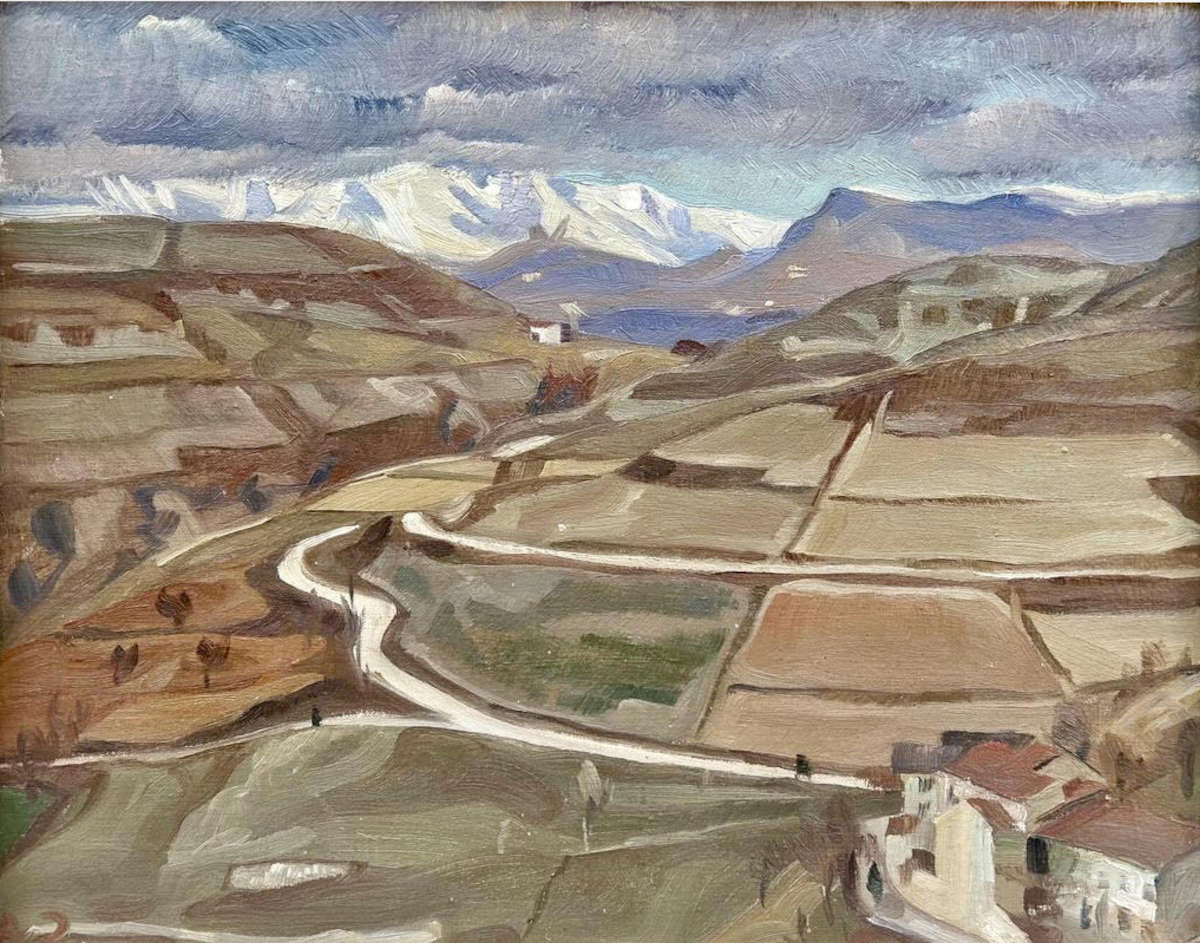

Une autre figure centrale de la scène artistique véronaise du XXe siècle, appartenant à la génération qui suit celle d’Angelo Dall’Oca Bianca (qui est aussi la plus nombreuse), est Guido Trentini (Vérone, 1889 - 1975), dont la production artistique se distingue par son évolution stylistique et la profondeur de son interprétation. Fils du peintre Attilio Trentini, il commence sa formation à l’âge de treize ans à l’Accademia Cignaroli. Sa carrière est marquée par diverses influences, du sécessionnisme à l’art traditionnel de la Vénétie, du groupe du XXe siècle au cubisme, témoignant d’une ouverture et d’une capacité d’assimilation remarquables. À Vérone, il subit l’influence de Felice Casorati, actif dans la ville depuis 1911, et s’immerge dans le climat animé de la Sécession et des artistes de Ca’ Pesaro, auprès desquels il apprend des solutions anti-naturalistes novatrices. Sa présence à la Biennale de Venise est constante, avec pas moins de quatorze participations, et en 1922 il remporte un prestigieux premier prix. Après la mort de son maître Savini, Trentini prend la direction de l’Accademia Cignaroli, période considérée comme l’apogée de sa carrière, caractérisée par un équilibre entre rigueur formelle et essentialité expressive. Entre 1910 et 1930, son art atteint les plus hauts niveaux d’originalité, avant une période de recherche qui le conduit vers le cubisme dans les années 1940. Dans le contexte des paysages véronais, il faut souligner son œuvre Colline veronesi (Valpolicella) d’environ 1915, une huile sur carton qui témoigne de son intérêt pour la représentation du territoire, en l’occurrence les célèbres collines de Valpolicella. Bien qu’il ne s’agisse pas de son seul travail sur le thème du paysage, cette œuvre représente un point de contact direct avec le cœur de la campagne véronaise et sa beauté inaltérée, transfigurée selon les langages de l’avant-garde.

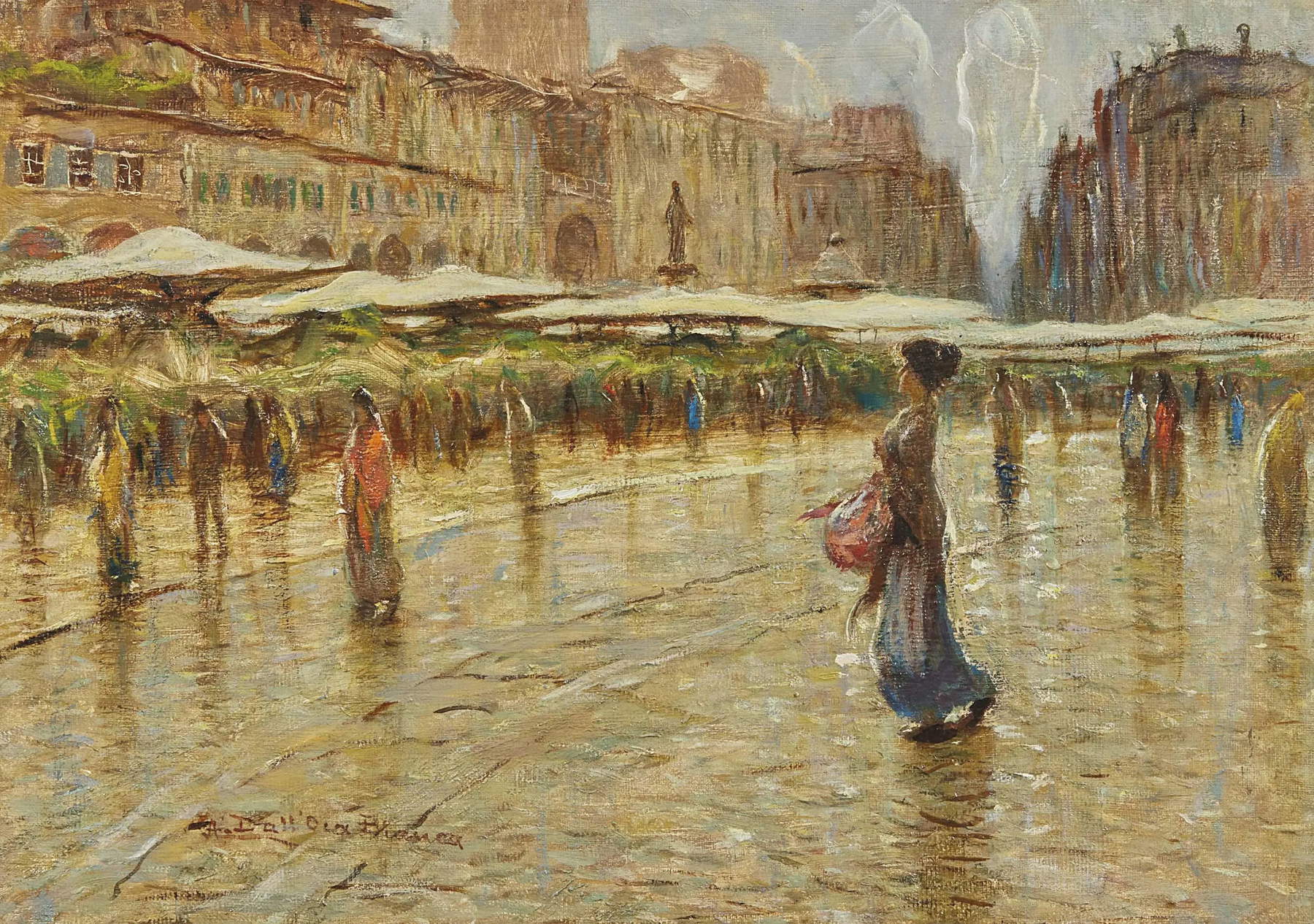

Parmi les personnalités qui ont su interpréter avec une intensité particulière le paysage véronais et du lac de Garde, il faut citer Angelo Zamboni (Vérone, 1895 - 1939), une personnalité artistique dont la parabole, bien que brève, a été extraordinairement vivante et influente. Lui aussi fréquente l’Accademia Cignaroli entre 1910 et 1914, où il perfectionne sa maîtrise de la technique de la fresque sous la direction de Carlo Donati. Dès ses débuts, son tempérament artistique ne passe pas inaperçu ; à l’âge de vingt-deux ans déjà, en 1918, Massimo Gaglione le décrit comme un “esprit très vif, alerte, en constante fermentation”, faisant partie d’une “coterie véronaise” audacieuse comprenant des noms tels que Lionello Fiumi et Eugenio Prati. Ses premières créations révèlent un penchant précoce pour les nouvelles tendances artistiques européennes, telles que les sécessions de Vienne et de Munich, filtrées par l’environnement novateur de Ca’ Pesaro et de ses protagonistes, dont Felice Casorati et Guido Trentini lui-même. De 1916 à 1925, Zamboni a travaillé dans son atelier situé entre le Teatro Romano et le Castel San Pietro, un lieu qui est devenu un point de référence pour d’autres artistes véronais de l’époque. Sa carrière d’exposition a été riche et importante, et pendant une certaine période, il a également été considéré comme un peintre futuriste.

Cependant, c’est avant tout son lien profond avec la terre véronaise qui transparaît dans sa production de paysages. Un moment crucial pour son inspiration s’est manifesté en 1927, lorsqu’il a loué une résidence de vacances familiale à Romagnano, une charmante localité de la vallée de Valpantena. Ce petit village ancien devient pour Zamboni une source inépuisable de sujets et de stimuli pour les paysages, en particulier ceux des montagnes Lessini, qu’il peindra dans les années suivantes. Son interprétation du paysage de Romagnano culmine également dans une importante fresque réalisée sur la voûte du presbytère de l’église paroissiale au cours de l’été 1938. Le critique Giuseppe Marchiori a noté que Zamboni voulait “exprimer son amour pour sa terre véronaise avec simplicité, dans un détachement sereinement contemplatif”. Souvent, écrit Marchiori, “il a atteint une rare fraîcheur de vision. Son imagination était peuplée d’images définies”. Le peintre lui-même, dans une lettre de 1931 adressée à Marchiori, révèle une liberté créatrice en évolution, déclarant que “le contrôle de la vérité ne me sert plus, maintenant on peut s’abandonner à un instinct plus lyrique, sans tomber dans le danger d’un symbolisme arbitraire”. Des œuvres telles que Mattino d’inverno (1922), Tra gli ulivi (1928) et Romagnano (1930) témoignent de sa sensibilité à capter l’atmosphère et la lumière de ces lieux. Malgré sa mort prématurée en 1939, à l’âge de 43 ans, Angelo Zamboni a laissé une empreinte indélébile, avec des œuvres exposées à titre posthume lors de la troisième Quadriennale d’Arte Nazionale à Rome et des rétrospectives dédiées à sa mémoire, comme celle du Museo di Castelvecchio en 1985.

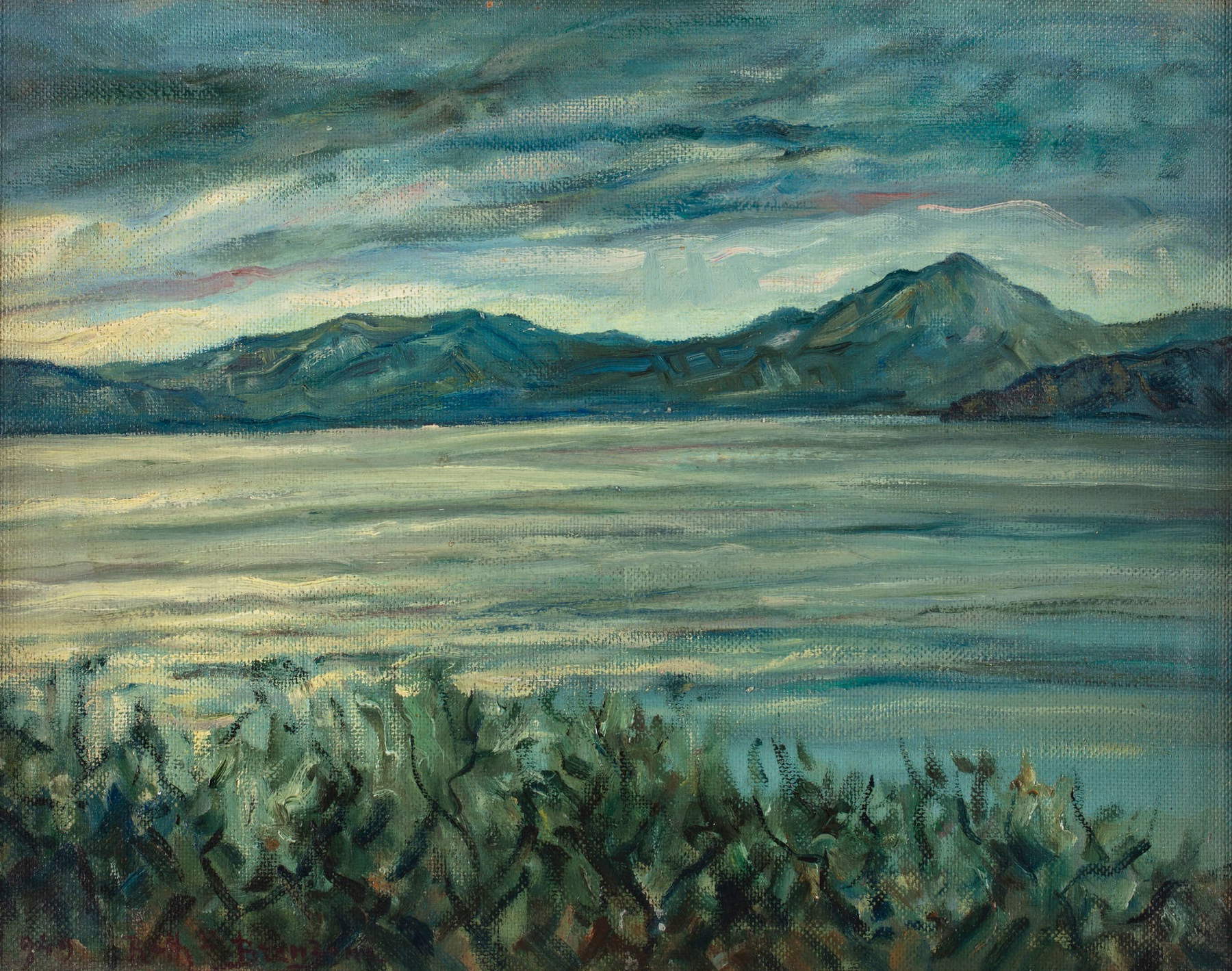

Le lac de Garde, avec ses lumières et ses atmosphères changeantes, a trouvé en Alberto Stringa (Caprino Veronese, 1880 - 1931) un interprète sensible et original. Né et vivant à Caprino Veronese, Stringa, bien que diplômé en droit, consacre sa vie à l’art, à la musique et à la poésie, suivant une passion qui l’accompagne depuis l’enfance. Il n’a fréquenté aucune académie, à l’exception des premiers rudiments qu’il a appris auprès du peintre véronais Francesco Danieli ; son véritable maître, disait-il toujours, était “le vrai”. Il commence à exposer en 1900 à la Société des beaux-arts de Vérone et participe à de nombreuses expositions. Stringa voyage beaucoup, visite la Grèce, la Sicile, séjourne à Rome et à Paris entre 1904 et 1905, où il entre en contact avec les milieux artistiques de l’époque et se familiarise avec les œuvres des impressionnistes, en particulier de Monet, auquel il est parfois comparé par la critique. Après son retour de Paris, il passe quelques années à peindre à Caprino Veronese, consolidant ainsi son lien avec le paysage local. Le séjour à Vienne, de 1907 à 1913, constitue une période importante, au cours de laquelle il peint d’innombrables portraits et paysages, exposant avec succès et gagnant en notoriété, tout en restant fidèle à son goût coloriste impressionniste, toujours à la recherche d’une expression authentique. Malgré sa renommée, Stringa choisit ensuite de se retirer à Caprino Veronese, s’isolant et se consacrant à son art loin des clameurs du succès, trouvant son bonheur dans les “petites joies secrètes”, écrit Bissolo, de sa vie et de sa terre.

Un autre artiste qui a lié son nom aux rives du lac de Garde est Raffaello Brenzoni (Vérone, 1890 - Malcesine, 1971). Né à Vérone et décédé à Malcesine, Brenzoni, bien qu’issu d’une famille de l’ancienne noblesse et ayant une formation juridique, s’est consacré avec passion à l’art. Il était un critique d’art réputé, auteur de plus de 250 essais et restaurateur expert. Bien que ses expositions picturales aient été rares, ses débuts en 1918 à la “Mostra Pro Assistenza Civica” de Vérone ont été marqués par la présence d’importantes œuvres paysagères, toutes consacrées à des vues du Véronais, telles que Lumières du soir, Malga dans les montagnes, Coucher de soleil sur les Lessini brûlants et Forêt au milieu de l’après-midi. Ces titres révèlent une nette prédilection pour les paysages de la Lessinia et du territoire montagneux véronais, saisis avec une sensibilité attentive aux variations atmosphériques et lumineuses. Brenzoni lui-même déclarait préférer les paysages non pas pour l’impression visuelle fugace, mais pour le “sentiment, l’humeur provoquée par la nature”. Après une interruption de 30 ans, il reprend la peinture après la Seconde Guerre mondiale et expose en 1949 Luci sul Garda da Brenzone, une peinture à l’huile sur panneau qui capture l’atmosphère lumineuse du lac. Ses tableaux, caractérisés par un ton crépusculaire et une lumière confinée à l’horizon, présentent un style de peinture dense et enveloppant, particulièrement efficace pour rendre les paysages véronais.

La Valpolicella, en revanche, a eu un observateur attentif en la personne d’Augusto Manzini (San Giovanni Lupatoto, 1885 - Vérone, 1961). Originaire de San Giovanni Lupatoto, dans les environs de Vérone, Manzini se forme à l’Accademia Cignaroli. Sa première exposition à la Società Belle Arti di Verona en 1908 révèle déjà sa capacité à capter les atmosphères paysagères, avec des œuvres telles que Luci vespertine, louée pour ses effets de lumière. Sa carrière l’amène à exposer dans des contextes nationaux importants, de Ca’ Pesaro à Venise, où il est admis avec huit œuvres en 1911, à Gênes, Milan et Rome. Après un séjour au Brésil et des voyages en Sicile consacrés à la peinture de monuments historiques et de paysages insulaires, Manzini revient également aux paysages de sa patrie, comme en témoignent les œuvres San Giorgio di Valpolicella et San Giorgio di Valpolicella controuce, datées de 1949, qui témoignent de sa capacité à représenter la beauté de la Valpolicella. Il meurt à Vérone en 1961, sans ressources, mais en laissant en héritage des œuvres qui continuent à célébrer le paysage véronais.

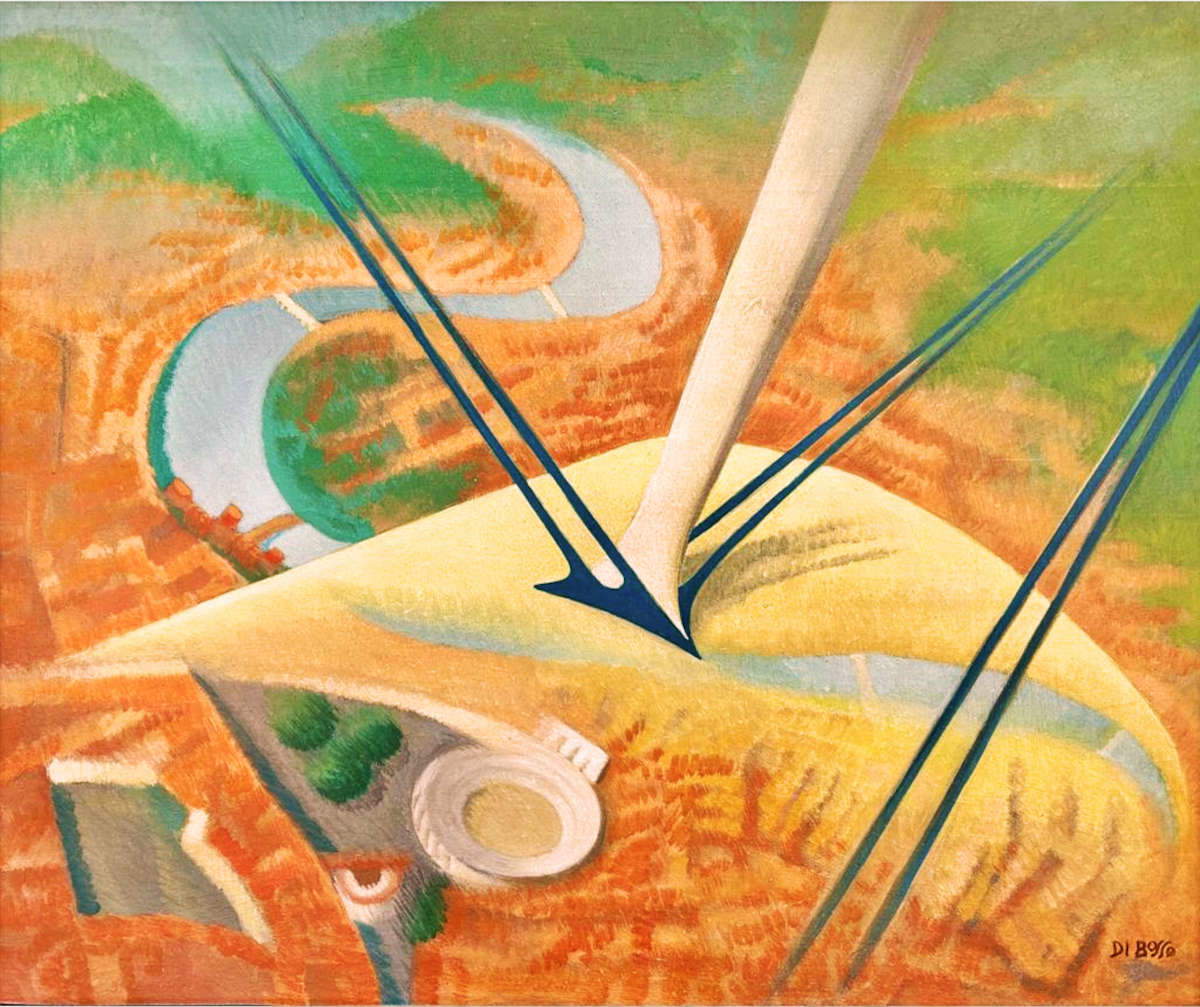

Il faut également mentionner Renato Righetti - Di Bosso (Vérone, 1905 - Negrar, 1982), un interprète qui a su fusionner le lien avec la terre avec l’avant-garde du XXe siècle. Né à Vérone et résidant à Arbizzano di Valpolicella, Righetti, sculpteur, peintre et graveur, est issu d’une famille de sculpteurs. Après des études à l’Accademia Cignaroli, il rejoint le mouvement futuriste vers 1930, fonde le “Gruppo Futurista Veronese” et se fait surnommer “Di Bosso” (Buis) par Filippo Marinetti. À partir de 1932, ses recherches artistiques se concentrent sur l’aéropeinture, qui lui permet de représenter le paysage dans une nouvelle perspective, celle du vol. Il collabore avec son ami peintre Alfredo Gauro Ambrosi à l’aéroport de Boscomantico et met au point ses “tables tournantes”, uniques et très originales : des supports circulaires mobiles qui, en tournant sur un pivot central, permettent au spectateur de s’immerger dans la sensation de vol et de mouvement à travers le paysage. Comme le décrit Filippo Tommaso Marinetti, ces tables, bien qu’elles aient ensuite perdu leur mouvement pour prendre des “formes de nuages”, continuaient à offrir des “visions zénithales” où le sens dynamique était donné par la “suggestion d’une descente ferme et directe au-dessus de l’objectif”. Cette approche radicalement moderne de la représentation des paysages reflète la rapidité et les nouvelles perspectives de l’ère technologique. Bien qu’il se soit également consacré à la peinture de guerre à une période ultérieure, son intérêt pour le paysage a refait surface avec force à partir des années 1960 : Righetti - Di Bosso n’a pas cessé de poursuivre ses idées futuristes et a réalisé au moins vingt aéropostales consacrées à la Piazza delle Erbe de Vérone. Son œuvre représente un pont entre la tradition figurative et l’innovation futuriste, et offre une vision dynamique et moderne du paysage de Vérone.

Enfin, l’œuvre d’Erma Zago (Ermanno Giovanni Zago ; Bovolone, 1880 - Milan, 1942), le peintre des paysages ruraux de la plaine des Doges, mérite d’être mentionnée. La vie et l’œuvre d’Erma Zago, souvent considéré par la critique comme un peintre de Macchiaioli, se déroulent entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Il est également issu de l’Académie Cignaroli, où il obtient son diplôme en 1897. Sa rencontre avec Dante Bertini et les leçons privées qu’il prend ensuite dans l’atelier d’Angelo Dall’Oca Bianca, le peintre véronais le plus célèbre de l’époque, sont fondamentales. Malgré son déménagement à Milan en 1901, où il s’établit en tant que peintre et portraitiste professionnel, Zago conserve un lien profond avec son pays natal. Sa peinture, caractérisée par une certaine festivité et se distinguant par ses effets de lumière, reflète une vivacité et une attention au rendu atmosphérique qui peuvent enrichir n’importe quelle représentation de paysage. Nombre de ses œuvres sont également issues de la photographie , qu’il a beaucoup utilisée comme outil de travail. Bien que Zago ne soit pas un paysagiste exclusif de la région de Vérone, il est un exemple d’artiste qui, tout en s’ouvrant à des horizons nationaux, a gardé ses racines bien ancrées dans son lieu d’origine, enrichissant son parcours d’une vision large et polyvalente de la représentation de la nature et des environnements de son territoire.

En général, les peintres du XXe siècle qui ont raconté le paysage de Vérone et du lac de Garde ont donc laissé une empreinte profonde et multiforme. Du lyrisme introspectif d’Angelo Zamboni et d’Alberto Stringa à la maîtrise technique de Guido Trentini, en passant par la contemplation de Raffaello Brenzoni et les visions urbaines d’Ulderico Marotto, l’innovation futuriste de Renato Righetti Di Bosso et les interprétations d’Augusto Manzini, ces artistes ont su capter l’âme d’un territoire, en la traduisant dans des œuvres qui résonnent encore de la beauté, de l’histoire et de l’émotion des lieux. Leur art n’est pas seulement une documentation visuelle, mais une exploration profonde du lien entre l’homme, la culture et le paysage, une invitation à redécouvrir, avec un regard neuf, les merveilles de Vérone et du lac de Garde.

Ce voyage à travers les coups de pinceau des maîtres véronais du XXe siècle révèle non seulement la beauté intrinsèque du territoire, mais aussi la capacité de l’art à en conserver la mémoire, à documenter les transformations et à perpétuer un lien indissoluble entre l’homme, sa culture et l’environnement qui l’entoure. Les paysages de Vérone et du lac de Garde continuent de vivre et de briller à travers l’héritage de ces artistes, invitant chacun à percevoir le territoire non seulement comme un lieu physique, mais aussi comme une source inépuisable d’inspiration et de beauté.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.