D’un jeune homme plein d’espoirs, capable d’insuffler humanité et pureté formelle à un réalisme pourtant cru, à une grande figure oubliée de l’art italien, entre les deux guerres et dans la seconde moitié du siècle dernier. Francesco Ciusa (Nuoro, 1883 - Cagliari, 1949), originaire de Nuoro, formé à Florence, débute à 24 ans en 1907 à Venise avec La madre dell’ucciso (La mère de l’assassiné ), recevant immédiatement les éloges de critiques comme Ugo Ojetti et Margherita Sarfatti, au point d’être considéré, selon les souvenirs de son ami Lorenzo Viani, comme le “jeune peintre triomphant de la Biennale de cette année-là”. Puis une longue activité, entre Sassari, Nuoro, Cagliari, Oristano et enfin Orgosolo. Mais toujours et seulement dans les limites de sa Sardaigne aimée et réinterprétée. Avec la difficulté, d’autant plus pour un sculpteur et de surcroît de grande taille, de rester en contact avec le marché (il n’a jamais eu de galeriste) et avec les expositions sur le continent. Sans parler du bombardement de 1943 au cours duquel son atelier de Cagliari, rempli d’œuvres, fut détruit, ainsi que son chef-d’œuvre, dans le style de la Sécession viennoise, la décoration de la Salle des Conseillers de l’Hôtel de Ville. D’où le désintérêt substantiel de l’establishment italien de l’histoire de l’art pour Francesco Ciusa, qui n’était presque célébré que sur son île. Aujourd’hui, à Nuoro (elle a ouvert le 13 septembre et restera ouverte jusqu’au 5 avril 2026), se tient la plus grande exposition jamais organisée sur l’artiste qui, à seulement 24 ans, avec la vieille femme barbare fermée dans sa digne douleur pour l’assassinat de son fils, s’est imposé à l’exposition de Venise (immédiatement après 1907, le bronze a été acheté pour la Galerie nationale d’art moderne de Rome, où il est conservé).

Francesco Ciusa, la forma del mito (c’est le titre) a été organisée par la Fondazione Ilisso de la maison d’édition de Nuoro du même nom, qui - un an après la publication de la plus récente monographie sur Ciusa, confiée à la plume d’Elena Pontiggia après les précédentes éditées par Rossana Bossaglia et Giuliana Altea (1990 et 2004, même maison d’édition) - a rassemblé quatre-vingt-dix œuvres du maître : principalement des sculptures, des céramiques, des meubles et des dessins, mais aussi une seule et surprenante peinture d’une exquise facture divisionniste : La Cène des morts (collection privée, restaurée pour l’exposition) datant d’environ 1910, montrant la table préparée pour les morts selon le rituel de la tradition méridionale. En quarante ans de travail, mais la parabole se termine de manière substantielle et mélancolique dans les années 1930, Ciusa unit le grand format des œuvres pour l’espace public (comme le malheureux monument à Sebastiano Satta à Nuoro ou ceux aux soldats tombés à Iglesias et Cabras) à la dimension plus intime des affections familiales privées ; il combine le réalisme, le symbolisme et le purisme ; il associe le bronze au stuc et au marbre, et il crée un espace qui va du bronze au stuc, en passant par le marbre. du bronze au stuc et au marbre, mais aussi de la céramique au mobilier en bois et en fer forgé (une salle de l’exposition est entièrement consacrée à des chaises, des tables de chevet et des lampes, tandis qu’un gigantesque lustre trouve sa place dans la librairie Ilisso) ; il modelait ses sculptures dans l’argile avant de les couler dans le moule, ce qui lui permettait d’obtenir des résultats très satisfaisants. Il faisait de même avec des boîtes ou des cadeaux dans le même matériau, mais agrémentés des couleurs, même froides, des vêtements traditionnels sardes. Bref, une approche horizontale du monde de la création de la part de ce fils d’un modeste ébéniste de Nuoro qui, grâce également à l’entreprise Spica (1919-1924) et à l’école d’arts appliqués d’Oristano (1925-1929) qu’il a créée, a participé entre le 19e et le 20e siècle au monde de l’art. a participé, entre le XIXe et le XXe siècle, au grand mouvement international - de l’Arts and Crafts au Bauhaus, en passant par les Futurist Art Houses - de redécouverte de l’artisanat appliqué à la production artisanale ou industrielle.

L’accent mis sur la production en série de céramiques est l’aspect distinctif de cette exposition anthologique, un demi-siècle après l’exposition de l’artiste de Nuoro en 1974. Elena Pontiggia, grande spécialiste de l’art du XXe siècle italien, a rassemblé ce qui avait été écrit dans la vaste monographie de 2024 - pleine de liens significatifs avec les œuvres de Rodin, d’Orsi, Meštrović, Wildt - et qui est maintenant résumé dans le catalogue agile de l’exposition. Le petit volume (155 pages, 10 euros) rapporte la nouvelle d’une invitation reçue par Ciusa de la part d’un industriel américain, dans la foulée de son succès en 1907 avec la Mère des tués à la Kermesse internationale de Venise, à se rendre à New York “pour y diriger un atelier d’art appliqué”. Cela semble signifier que l’engagement du sculpteur sarde dans les arts appliqués doit être retardé de plus de dix ans, jusqu’à la fondation en 1919 de l’usine Spica, acronyme de la “Società per l’industria ceramica artistica” (Société pour l’industrie de la céramique artistique), fermée après seulement cinq ans en raison de difficultés économiques, bien qu’elle ait pour logo le symbole propice de l’abondance de l’épi de blé.

Un autre élément qui confirme l’attention précoce portée aux arts appliqués par l’artiste qui, avec l’écrivain Grazia Deledda, prix Nobel de littérature en 1926, et avec le poète et ami Sebastiano Satta, a fait connaître la culture sarde au-delà des frontières de l’île et de l’Italie, est fourni par la photo géante sur laquelle Ciusa tient la plaque Il Golfo degli Angeli de 1910-1911 (deux versions sont exposées dans le cadre de l’exposition). Sur le cliché (les images d’époque agrandies sont un élément important de la conception de l’exposition par l’architecte Antonello Cuccu, car elles sont presque toujours liées aux œuvres exposées), Sebastiano Satta se tient à côté de lui, qui sera victime en 1908 d’une attaque qui lui paralysera la main droite (il mourra en 1914 à l’âge de 47 ans) : Sur la photo, qui précède très certainement la maladie du poète, on peut en effet apercevoir, à droite, précisément ces têtes enfantines qui caractérisent les céramiques polychromes de Ciusa. Un monde, le sien, fait d’enfants souriants ou désespérés et de jeunes mères dont l’innocence est embellie par le bonnet multicolore de la robe Desulo, jusqu’à la délicate figure de la Mariée de Nuoro (dans l’exposition on la retrouve en trois exemplaires) obligée de défaire son corsage trop serré parce qu’elle attend un enfant.

Quelle que soit la date de ses sculptures en terre cuite ou en stuc de marbre (le marmorino de la tradition romaine), il n’en reste pas moins que Ciusa insuffle aux vêtements de la tradition populaire sarde, en particulier la Barbagia, des échos du grand art de la Renaissance, qu’il a appris à connaître en fréquentant l’Accademia di Belle Arti de Florence entre 1899 et 1903, grâce à une bourse d’études de la municipalité de Nuoro. Sur les rives de l’Arno, le jeune homme, qu’une photo de l’époque représente échevelé, léger et bohème, suit les cours d’ornementation plastique et l’École libre du nu et a pour jeunes amis talentueux Libero Andreotti, Lorenzo Viani, Plinio Nomellini et Galileo Chini (peut-être même Amedeo Modigliani). Dans la ville du Lys, Ciusa apprend l’importance fondatrice du dessin florentin et voit, entre autres, les terres cuites vernissées des Della Robbia dont la candeur de la chair se retrouve dans la Fanciulla di Desulo habituellement exposée - comme plusieurs autres œuvres, principalement en stuc marbre, mais aussi l’exceptionnel bronze d’une femme assise faisant du pain (1907) - au Spazio Ilisso de la fondation qui accueille l’exposition.

La principale collection qui a prêté les pièces est cependant la Région de Sardaigne. C’est de ses dépôts que proviennent les grands plâtres (malheureusement, le musée municipal Tribu de Nuoro, dédié à Ciusa, qui les prêtait depuis huit ans, a été fermé pour travaux) qui marquent la participation de l’artiste à la Biennale de Venise : en 1909, par exemple, lorsqu’il expose la gracieuse Filatrice et le puissant Nomade (le voyageur sarde, presque l’Efixe réduit à un mendiant dans Canne al vento, a les lèvres mi-closes et montre ses dents, selon cet esprit vital de la sculpture inventé par le génie baroque du Bernin) ; ou en 1914, lorsqu’il présente la Cainita (Cagliari, Galleria Comunale) dans la Lagune, où l’épigone du meurtrier biblique tient suspendu l’épée coupée de l’homme.l’épigone du meurtrier biblique tient suspendue la tête coupée de sa victime (le visage, presque un moulage, est un portrait de son élève Federico Melis, céramiste de talent, tandis qu’un grand chien boit le sang comme le petit chien dans l’Apollon et Marsyas du Titien) et apparaît enfermé dans un manteau dont la forme ne peut manquer de rappeler les volumes de Giotto ou la plastique de Donatello (le visage de l’assassin rappelle Zuccone).

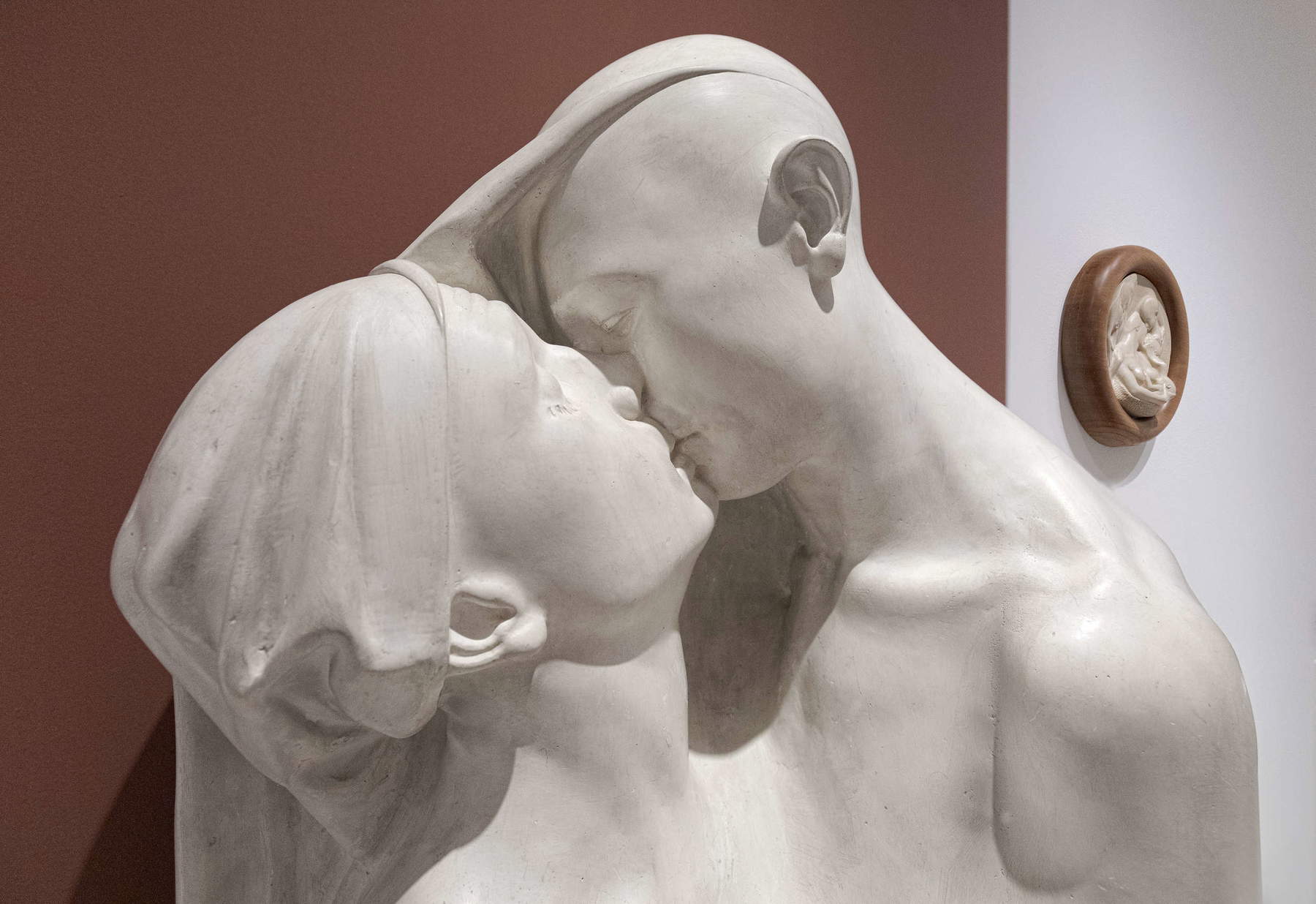

Un autre grand Florentin, le suprême Michel-Ange, est explicitement mentionné, par exemple, dans l’autre victime de la violence barbare de Ciusa, l’Âme douloureuse sarde (aujourd’hui dans la collection de la Région, le plâtre a participé en 1911 à l’Exposition internationale de Rome) : dans l’enfant entre les jambes de la femme qui implore la vengeance, il fait écho au Fils de la Madone de Bruges de Buonarroti. Toujours en plâtre, l’Anfora sarda, également de la Région, datée de 1926-28, a été choisie comme couverture de l’exposition pour l’attrait du nu, pour l’impressionnante figure de la mère (la sculpture fait presque deux mètres de haut) qui se désaltère en tétant l’enfant attaché à son sein, pour la poussée par le bas qui conduit la forme à se libérer des vêtements ... et pour l’aspect de l’œuvre . et des plis de la draperie grecque, pour adopter une posture conforme aux canons classiques du retour à l’ordre (l’œuvre fut froidement accueillie par la critique en 1928 à la Biennale de Venise, où Ciusa ne remettra jamais les pieds).

Mais si, en parcourant les salles de l’immeuble bourgeois qui abrite le Spazio Ilisso, où les œuvres de Ciusa sont regroupées non pas par ordre chronologique mais par ordre thématique et typologique, nous devions indiquer un groupe d’œuvres qui reflètent le mieux l’esprit profond de l’artiste, nous nous attarderions dans la salle des baisers. Le sujet, typiquement klimtien, s’exprime dans des tondi, des bas-reliefs, des figures entières, des groupes composites, où les lèvres s’ouvrent dans des gestes sensuels (le baiser de Sardegna pacificata de 1927 ; collection de la Regione), ou d’amour envers les enfants de la part de la mère(La famiglia protetta de 1922-1923 d’une collection privée) mais aussi du père(La Campana, 1922-1923 ; Spazio Ilisso). Dans Le retour de 1920-1923 (deux versions exposées, l’une en terre cuite, l’autre en stuc marmoréen), la forme se fond dans l’émotion devant la figure du berger qui enveloppe sa compagne retrouvée dans son vêtement orbital et la brandit comme un Christ déchu. Les retrouvailles du couple se font en fait dans la douleur de la perte de leur fils : “La mort du petit, écrit Elena Pontiggia, est poétiquement rendue par l’artiste à travers le petit corps qui plonge vers l’avant et que les parents ne peuvent retenir. Et ici, Ciusa ”transpose probablement le deuil douloureux" de la mort du dernier des sept enfants qu’il a eus avec Vittoria Cocco, le petit et très aimé Giangiacomo.

L'auteur de cet article: Carlo Alberto Bucci

Nato a Roma nel 1962, Carlo Alberto Bucci si è laureato nel 1989 alla Sapienza con Augusto Gentili. Dalla tesi, dedicata all’opera di “Bartolomeo Montagna per la chiesa di San Bartolomeo a Vicenza”, sono stati estratti i saggi sulla “Pala Porto” e sulla “Presentazione al Tempio”, pubblicati da “Venezia ‘500”, rispettivamente, nel 1991 e nel 1993. È stato redattore a contratto del Dizionario biografico degli italiani dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, per il quale ha redatto alcune voci occupandosi dell’assegnazione e della revisione di quelle degli artisti. Ha lavorato alla schedatura dell’opera di Francesco Di Cocco con Enrico Crispolti, accanto al quale ha lavorato, tra l’altro, alla grande antologica romana del 1992 su Enrico Prampolini. Nel 2000 è stato assunto come redattore del sito Kataweb Arte, diretto da Paolo Vagheggi, quindi nel 2002 è passato al quotidiano La Repubblica dove è rimasto fino al 2024 lavorando per l’Ufficio centrale, per la Cronaca di Roma e per quella nazionale con la qualifica di capo servizio. Ha scritto numerosi articoli e recensioni per gli inserti “Robinson” e “il Venerdì” del quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Si occupa di critica e di divulgazione dell’arte, in particolare moderna e contemporanea (nella foto del 2024 di Dino Ignani è stato ritratto davanti a un dipinto di Giuseppe Modica).Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.