Ettore Brezzo, originario de Giaveno (Turín) y diplomado como perito industrial, siempre ha combinado la concreción de su trabajo con una sensibilidad poética y una curiosidad inagotable. Su vida profesional le ha llevado varias veces a obras africanas, estancias cortas que, sin embargo, reavivaron un vínculo profundo: el que le une a África, enraizado en una historia familiar. No sólo le impresionaron los paisajes, las extensiones salvajes habitadas por animales majestuosos, sino también la complejidad cultural, étnica y lingüística, las tradiciones, las tensiones tribales y, sobre todo, la extraordinaria riqueza del tejido humano.

Estas experiencias han calado en él hasta el punto de convertirse en una presencia constante, que ha decidido llevar consigo a Val Sangone. Coleccionista de toda la vida (minerales, sellos, plumas estilográficas, postales, herramientas antiguas, fósiles), Ettore ha desarrollado una pasión particular por el arte africano. Su colección, intensa y casi obsesiva, incluye máscaras rituales, esculturas de madera, objetos ceremoniales, fetiches y herramientas tradicionales, que hoy forman un auténtico museo doméstico con más de trescientas obras, testimonio vivo de su dedicación. La nostalgia de África se convirtió en parte integrante de su identidad y le impulsó, junto a su esposa, a viajar como mochilero por todo el continente: más de treinta viajes en cuarenta años, en busca de un África auténtica, sin artificios, dura y poderosa, capaz de dejar una huella indeleble.

NC. ¿Cuál fue la motivación que le llevó a coleccionar artesanía africana?

EB. En 1980 me casé y, para nuestra luna de miel, mi mujer Lina y yo elegimos un destino insólito: el Cabo Norte. En aquella época aún era una aventura. Salimos de Turín en coche y recorrimos 15.000 kilómetros en casi dos meses: Noruega hasta Cabo Norte, luego Finlandia, Suecia y finalmente Dinamarca, antes de regresar a Italia. Era ya una muestra de la pasión por viajar que nos había llevado a explorar Europa de forma sencilla, a menudo en coche o incluso haciendo autostop. Al año siguiente decidimos cambiar de continente: el destino era Marruecos. En aquellos años, viajar a África se consideraba peligroso, casi tabú, pero fuimos de todos modos. Como en todas nuestras experiencias, evitamos los circuitos turísticos: viajamos con tienda de campaña y mochila, durmiendo en aldeas, compartiendo la vida cotidiana con los lugareños. Marruecos no pertenece al África negra, no tiene las máscaras que conoceríamos más tarde, pero nos ofreció nuestro primer contacto con ese continente. Nos impresionó la hospitalidad, la humanidad de la gente y los paisajes, tan diferentes de Europa y capaces de dejar una profunda huella. En 1982 le llegó el turno a Egipto. Visitamos El Cairo y los lugares más famosos, pero también elegimos rutas menos convencionales, adentrándonos en el Desierto Blanco y los oasis hacia Libia. La verdad es que la dimensión árabe del continente no nos conquistó del todo, y nos dimos cuenta de que nuestra curiosidad nos llevaría más lejos. Así, al año siguiente nos embarcamos en un viaje que marcaría un punto de inflexión: Ruanda, Zaire, República Centroafricana y Camerún. En dos meses cruzamos África de océano a océano. Fue una experiencia trascendental, que nos hizo enamorarnos definitivamente del continente. Incluso antes que las máscaras o las estatuas, fueron las gentes, los paisajes, los senderos interminables y las emociones lo que nos embelesó. Compramos nuestras primeras obras africanas casi por casualidad, como recuerdos para llevarnos a casa, aún no como resultado de una investigación etnográfica. Llevarlas con nosotros no fue fácil: viajábamos en vehículos locales, a menudo abarrotados, y transportar objetos frágiles era toda una proeza. La verdadera pasión maduró lentamente. Al principio, la máscara era un objeto fascinante, luego vino la comprensión: pertenecía a una tribu, a un ritual, a una historia. Eran instrumentos rituales utilizados en bodas, ceremonias funerarias, ritos de iniciación. Cada etnia tenía su propio lenguaje y sus propias formas. A partir de entonces, nuestros viajes se convirtieron cada vez más en viajes de investigación, en busca de máscaras y estatuas auténticas. Encontrarlas no era fácil entonces, y menos aún hoy. En los mercados de las grandes ciudades circulaban objetos producidos para el turismo, reconocibles para el ojo experto. Las obras auténticas, las que tenían valor de museo, había que buscarlas en los pueblos, lejos de los circuitos comerciales. Sin embargo, a pesar de las dificultades, conseguimos reunir piezas importantes. Así, la pasión nacida casi por casualidad se convirtió en un profundo interés, que nos acompañó durante más de cuarenta años.

¿Qué experiencias durante sus viajes por África han influido en su forma de percibir las obras africanas?

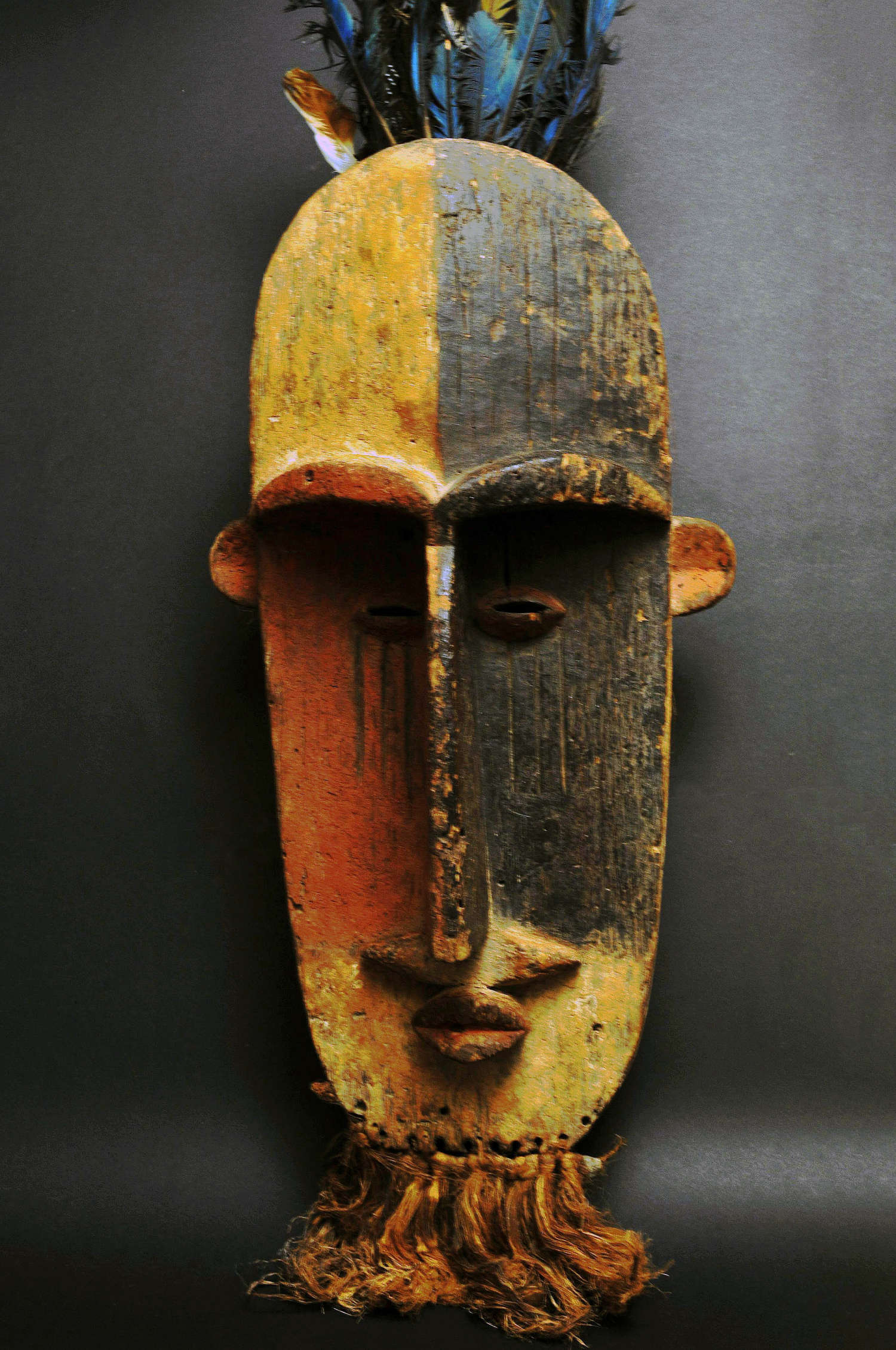

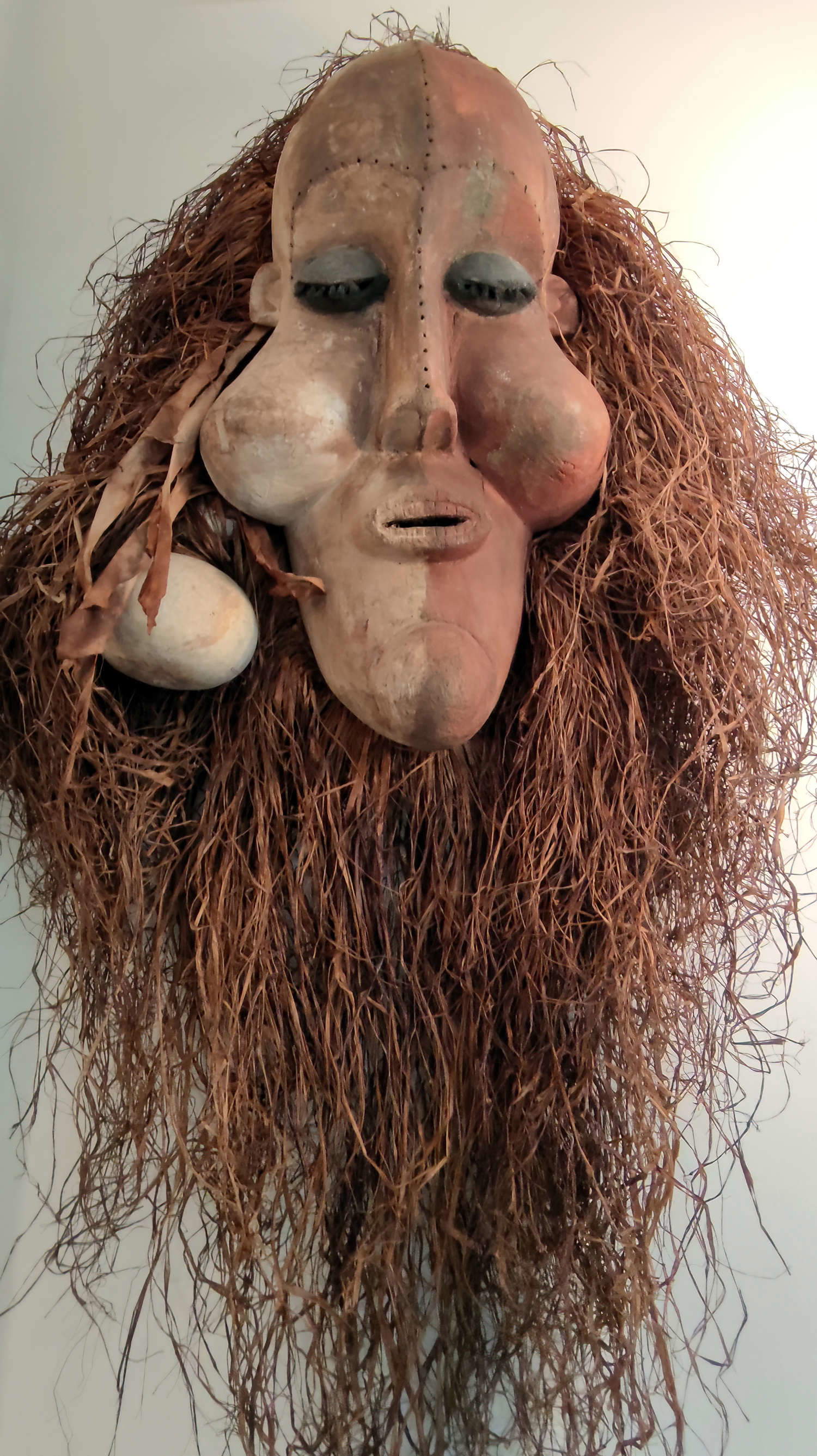

Durante nuestros viajes a África, tuvimos la oportunidad de observar de cerca algunas aldeas y entrar en estrecho contacto con la población local. Aquí, los medios de transporte son escasos, no hay autobuses ni ferrocarriles que funcionen, y a menudo viajamos en carretas que transportan sacos de mandioca junto con la gente. Hablar a diario con la gente que vive allí nos permitió recabar información que de otro modo sería difícil obtener. Así nos dimos cuenta de que, a pesar de las diferencias entre las distintas tribus, existe un hilo conductor: los ritos de iniciación que acompañan a los niños en su transición a la edad adulta. En cada comunidad, ciertos personajes, pertenecientes a sociedades secretas, guían a los jóvenes a través de los ritos. En realidad, sabemos que su identidad permanece oculta. Es la máscara la que habla. Este dispositivo crea un distanciamiento necesario para que el joven no reconozca al educador (que puede ser un tío o un familiar) y perciba en cambio la máscara como portadora de autoridad y sacralidad. También tuvimos ocasión de presenciar algunos ritos de iniciación y comprender su profunda función. La máscara enseña normas de convivencia, leyes tribales y normas morales, similares a los Diez Mandamientos de otras culturas. Transmite conocimientos sobre la caza, la pesca, la vida familiar y la sexualidad, y acompaña al joven en cada paso del camino hasta que se convierte en adulto. Además de la máscara, la iniciación utiliza otros objetos rituales. Estatuas de madera y fetiches acompañan a los jóvenes por los senderos del bosque, marcando etapas simbólicas y espirituales de su viaje. La propia máscara puede tener múltiples funciones: guiar a los muertos, conectar a la comunidad con las fuerzas de la naturaleza, sancionar ritos de paso, nunca es un objeto aislado.

En su opinión, ¿el deterioro de los materiales puede influir en el valor de las obras que colecciona?

Los objetos rituales africanos más comunes son de madera, un material muy utilizado para máscaras y estatuas. Otros materiales, como el bronce, la piedra o la arcilla, aparecen en menor medida. La madera, sin embargo, tiene una vida útil limitada. La humedad, las termitas y las condiciones climáticas hacen que un objeto alcance un máximo de cien años. Encontrar una máscara o estatua más antigua que eso es prácticamente imposible. En realidad, el deterioro no disminuye su valor; al contrario, da una indicación precisa de la edad del objeto. Las grietas, agujeros y roturas que se forman con el tiempo representan la historia del objeto y confirman su autenticidad. En cambio, las máscaras más recientes, como las de los yoruba utilizadas en el festival de Gelede, muestran superficies perfectas y colores brillantes. Su belleza es un indicio de la juventud del objeto; el valor no tiene nada que ver con ello. Muchas máscaras y fetiches antiguos se venden hoy en día porque ya no forman parte de la vida cotidiana de las comunidades. En el pasado, la influencia del colonialismo y de los misioneros provocó el abandono de ciertas tradiciones, e incluso hoy en día, los jóvenes tienden a desvincularse de ellas, rechazando los vínculos con prácticas que consideran arcaicas y alejadas de sus antepasados. Así, lo que antaño tenía un valor ritual se convierte a menudo en objeto de coleccionistas. Al mismo tiempo, ciertos rituales y tradiciones están volviendo a la vida, como ocurre en otras culturas. Yo lo llamaría un retorno a la memoria histórica y a las costumbres ancestrales, similar al redescubrimiento de las raíces en las montañas o a la valoración de las casas antiguas y las tradiciones locales.

En su opinión, ¿es posible observar un cambio de los materiales tradicionales en la artesanía africana contemporánea?

Los objetos rituales africanos mantienen en gran medida los estándares tradicionales, tanto en conformación como en material. Las máscaras yoruba, por ejemplo, son inmediatamente reconocibles para los expertos. Incluso entre cien máscaras diferentes, la yoruba destaca sin duda. Cada grupo étnico sigue unos patrones específicos en la construcción, en cuanto a formas, proporciones y materiales. Hoy en día, el mercado turístico puede alterar ligeramente estos cánones. Algunos objetos, por ejemplo, que antes se fabricaban con materiales más raros, ahora se producen con sustitutos más fáciles de conseguir. Hoy, las cabezas del Imperio de Benín, originalmente de bronce, pueden aparecer en arcilla o cerámica, respetando la tradición estética. Algunos materiales, sin embargo, como la piedra, nunca se han utilizado para las máscaras, mientras que la madera sigue siendo siempre predominante, porque permite ligereza y manejabilidad: una máscara de ébano, por ejemplo, sería demasiado pesada de llevar, sobre todo si se decora con objetos adicionales y otros elementos. Por ello, el turismo puede introducir algunas variaciones. En los mercados, por ejemplo, es frecuente encontrar máscaras y figurillas de maderas oscuras, como el ébano, que no se utilizaba tradicionalmente para las máscaras. A pesar de ello, el material original, la madera, conserva las características esenciales del objeto. La tradición se mantiene así sorprendentemente constante, sin que las variaciones modernas afecten al valor cultural de las obras.

¿La producción de artesanía africana está hoy influida por la tecnología o siguen prevaleciendo las técnicas tradicionales?

Hoy en día puede ocurrir que los objetos rituales, aun manteniendo las formas tradicionales, se elaboren con la ayuda de herramientas modernas. El trabajo que antes requería martillos y cinceles manuales puede verse facilitado ahora por cinceles eléctricos o herramientas mecanizadas para piezas circulares. Las propias herramientas también han cambiado. Antes las forjaba en las aldeas el herrero, una figura de gran autoridad y respeto junto al jefe de la aldea o feticheur. Hoy, muchas hojas y herramientas se compran en los mercados o vienen del extranjero, por ejemplo de China, y permiten un trabajo más rápido y eficaz. Esto no altera el valor del objeto. Al igual que en nuestra industria, donde la maquinaria moderna ha cambiado los procesos de producción, el uso de la tecnología a veces ha mejorado el resultado final. Durante mucho tiempo, las máscaras africanas se consideraron simple artesanía, hasta principios del siglo XX. El interés de artistas como Picasso y Modigliani contribuyó sin duda al reconocimiento de su valor artístico, haciendo que pasaran de ser objetos artesanales a verdaderas obras de arte. Aún hoy, incluso con técnicas modernas, las máscaras siguen siendo una expresión de creatividad, estética y cultura, y no deben considerarse meramente artesanía. Es auténtico arte.

En su opinión, ¿sufrieron los ídolos y máscaras africanos una forma de colonización cultural a lo largo del tiempo?

Los fetiches africanos representan uno de los ejemplos más evidentes de sincretismo cultural. Ya en 1485, cuando los portugueses llegaron a la costa del Congo, tuvieron su primer contacto con el Imperio del Congo, una organización social estructurada con aldeas, caminos, casas, un rey y sus súbditos. Los portugueses, que hasta entonces sólo habían estado acostumbrados al norte de África, quedaron impresionados por la complejidad de la sociedad y el África verde que encontraron ante ellos, tan diferente del desierto imaginado. Con la llegada de los misioneros comenzó la difusión del cristianismo, reservada en un principio al rey y sus allegados. Sólo más tarde se extendió a la población, generando los primeros contrastes: ¿cómo aceptar una nueva fe sin abandonar tradiciones milenarias? Esto dio lugar al sincretismo, visible en los objetos rituales. Un ejemplo llamativo son los fetiches de congo, con púas y un vaso en el centro que protege el bilobo, una sustancia mágica. En realidad, el fetiche congo se asemeja a la custodia cristiana. El cristal central recuerda la hostia, mientras que los clavos simbolizan los rayos de poder que irradian desde el centro. El espejo protege el objeto del mal de ojo, reflejando las malas intenciones. Cada clavo tiene una finalidad ritual precisa: golpear a un enemigo, obtener protección o favor. Las estatuillas dedicadas a la maternidad también muestran influencias similares. Entre los pende del Zaire, las primeras estatuas representaban a la esposa del jefe de la aldea. Con el tiempo, influidas por las imágenes cristianas, muchas adoptaron la figura de una mujer con un bebé en brazos, recordando simbólicamente a las madonas. Del mismo modo, en Camerún, las muñecas Namji se llevaban a la espalda de las niñas para asegurar niños sanos en el futuro. La estatuaria africana, por tanto, tenía funciones prácticas, espirituales y sociales, y evolucionó con la historia y las influencias externas. Por último, cabe destacar el papel de los escultores. Cada maestro individual añadía su propia impronta respetando los patrones tradicionales de la tribu. Así, incluso dentro de un estricto canon tribal, cada máscara o estatua adquiría detalles refinados.

En 2025, ¿los fetiches, objetos rituales y máscaras africanos conservan una función ritual o se producen principalmente como recuerdos para los turistas?

El arte tradicional africano no puede valorarse sólo por su precio o rareza. Los fetiches y las máscaras, así como las estatuillas, son la expresión de culturas milenarias, vinculadas a rituales, iniciaciones y creencias espirituales. Algunos objetos rituales, como los de los songye del Congo o los fetiches más complejos de este país, son casi imposibles de reproducir para el turista. A menudo, lo que se vende en los puestos turísticos es una escultura tosca, sin conexión real con los cánones de cada etnia, creada para el consumo de masas. Máscaras alargadas con ojos almendrados o guerreros con lanzas (que no pertenecen a ninguna tradición específica) constituyen la escultura del turismo de masas. Son bellas a la vista, pero carecen de significado ritual. Paralelamente, existe un pequeño mercado dedicado a los entendidos. Aquí, los objetos se ciñen estrictamente a los cánones tribales, se envejecen artificialmente y se cuidan hasta el más mínimo detalle: máscaras y fetiches que parecen antiguos pueden tener en realidad sólo unas décadas, pero su valor estético y artístico es inmenso. La edad real del objeto no siempre determina su belleza; lo que cuenta es el respeto a la tradición, el poder simbólico y el impacto visual.vHistóricamente, algunos objetos se han conservado gracias a la intervención colonial. Misioneros y coleccionistas han rescatado máscaras y estatuillas que de otro modo habrían sido destruidas durante guerras tribales o rituales de eliminación. En algunos casos, los colonialistas compraron los objetos a precios simbólicos, asegurándose así su supervivencia. Hoy, naciones africanas como el Congo, Nigeria y otros estados reclaman sus obras conservadas en museos occidentales, como los bronces de Benín en el Museo Británico, u organizan restituciones simbólicas de máscaras raras, como las máscaras suku. El arte tradicional africano se juzga por lo que representa, por su capacidad de transmitir historias, espiritualidad y cultura, más que por quién lo creó o cuándo. El escultor, a menudo anónimo, importa menos que el propio objeto y su papel en la sociedad: son la idea, la función y la estética las que dan valor a la obra. La diferencia entre la escultura turística y la escultura tradicional es, pues, clara: la primera fue creada para un consumo inmediato y decorativo, la segunda es una obra viva, parte de un complejo sistema cultural y espiritual, con reglas y símbolos bien definidos.

¿El turismo de nicho y la creación de obras africanas tienden a concentrarse fuera de los circuitos turísticos más conocidos o dentro de ellos?

Hoy en día es cada vez más difícil encontrar objetos africanos auténticos y valiosos, porque con el tiempo las colecciones locales se han ido vaciando progresivamente. Al igual que en la tradición europea de muebles antiguos, con el paso de las generaciones y la llegada de la modernidad, muchos objetos valiosos se han perdido, vendido u olvidado, lo que ha reducido la oferta. En África, con el paso de los años, algunas obras se han centralizado en grandes pueblos o ciudades, donde los coleccionistas locales, a menudo ancianos y experimentados, las guardan cuidadosamente, seleccionando quién tiene acceso a ellas. Llegar a los almacenes es complejo: no hay carteles ni anuncios, y sólo puede introducirse quien demuestre conocimiento y aprecio por el objeto. Aquí se encuentran piezas raras y extraordinarias, recogidas en los pueblos y transmitidas de generación en generación. Para conseguir un altar Fon, un fetiche complejo o una estatuilla de gran valor estético, a menudo es necesario negociar durante días y demostrar respeto y pericia. Estos objetos no aparecen en mercados o galerías turísticas; su autenticidad los hace caros y difíciles de encontrar. En cambio, el turismo de masas favorece los objetos decorativos o simplificados: máscaras, estatuillas y brazaletes producidos rápidamente, sin conexión real con las tradiciones tribales. Quienes los compran buscan la forma o el color, no la historia ni la función ritual. Estos objetos, aunque bonitos a la vista, no transmiten la identidad cultural del grupo étnico ni la complejidad de su uso original. El coleccionista experimentado, en cambio, busca autenticidad, adhesión a los cánones tradicionales y respeto por las funciones originales. El elevado precio refleja no sólo la rareza, sino también el cuidado, la historia y la singularidad de la obra. En este sentido, el arte africano no sólo debe valorarse por su antigüedad o pedigrí. Una pieza bien elaborada puede ser apasionante aunque sea reciente, mientras que un objeto antiguo sin valor artístico pierde su significado.

¿Cuántas obras se ha traído a casa de sus viajes a África?

Actualmente, la colección cuenta con unas 300 piezas, que incluyen desde grandes estatuas y máscaras hasta objetos más pequeños, como pulseras. Alrededor del 50-60% de los objetos se compraron directamente en África, mientras que el resto procede de colecciones o mercados europeos. Algunas piezas ya las he mencionado anteriormente, pero en general la colección refleja una mezcla de artefactos adquiridos sobre el terreno y objetos recogidos en Europa, siempre centrándose en la calidad y la autenticidad.

En su opinión, ¿qué fuerza y arraigo tienen las tradiciones artísticas y artesanales africanas en las nuevas generaciones?

Las nuevas generaciones de las grandes capitales africanas conocen poco la historia y las tradiciones de su nación. He conocido a jóvenes italianos o zaireños que, al ver mis fetiches, admitían que ni siquiera sabían que en su país existían esos objetos. Esto no significa que la cultura esté desapareciendo: muchas naciones están redescubriendo sus raíces a través de los museos, como en Gabón, donde se han recuperado y puesto en valor ceremonias y objetos rituales bieri. En las aldeas remotas, las tradiciones están mucho más vivas: los objetos rituales y votivos aún se conservan y se utilizan en ceremonias, como ocurre en las pequeñas aldeas italianas con museos locales dedicados a la cultura campesina. Aquí, el vínculo con la tradición es directo, concreto y cotidiano. En las capitales, en cambio, el renacimiento cultural suele estar vinculado al turismo y a los negocios, más que al conocimiento espontáneo de las tradiciones. El mercado de objetos tradicionales africanos sigue dos rutas principales: algunas piezas originales, de al menos treinta o cuarenta años de antigüedad, circulan en mercados locales o almacenes de coleccionistas, mientras que muchos objetos nuevos o fabricados para el turismo llegan directamente a Europa. El precio en África, incluso para las piezas auténticas, puede negociarse, mientras que en las galerías europeas el precio es fijo y a menudo más elevado. Hay que subrayar que los grupos étnicos africanos nunca coinciden perfectamente con las fronteras nacionales impuestas por el colonialismo. Por lo tanto, un objeto perteneciente a un determinado grupo étnico puede encontrarse en un país distinto al de su origen. Además, el comercio entre países hace que sea habitual que los objetos se trasladen entre naciones vecinas, como ocurre también con los productos europeos.

El autor de este artículo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.