Ettore Brezzo, originario di Giaveno (Torino) e diplomato come perito industriale, ha sempre unito la concretezza del suo lavoro a una sensibilità poetica e a una curiosità inesauribile. La sua vita professionale lo ha portato più volte nei cantieri africani, soggiorni brevi che però hanno riacceso un legame profondo: quello con l’Africa, radicato in una vicenda familiare. Non sono stati soltanto i paesaggi a colpirlo, le distese selvagge abitate da animali maestosi, bensì la complessità culturale, etnica e linguistica, le tradizioni, le tensioni tribali e, soprattutto, la straordinaria ricchezza del tessuto umano.

Le esperienze si sono impresse in lui al punto da trasformarsi in una presenza costante, che ha deciso di portare con sé anche in Val Sangone. Collezionista da sempre (minerali, francobolli, penne stilografiche, cartoline, attrezzi antichi, fossili), Ettore ha sviluppato una passione particolare per l’arte africana. La sua collezione, intensa e quasi ossessiva, comprende maschere rituali, sculture lignee, oggetti cerimoniali, feticci e strumenti tradizionali, che oggi costituiscono un vero e proprio museo domestico con oltre trecento opere, testimonianza viva della sua dedizione. La nostalgia per l’Africa è diventata parte integrante della sua identità e ha spinto lui e la moglie a viaggiare zaino in spalla per l’intero continente: più di trenta viaggi in quarant’anni, alla ricerca di un’Africa autentica, senza artifici, dura e potente, capace di lasciare un segno indelebile.

NC. Qual è stata la motivazione che l’ha portata a collezionare opere di artigianato africano?

EB. Nel 1980 mi sono sposato e, per il viaggio di nozze, con mia moglie Lina abbiamo scelto una meta insolita: Capo Nord. All’epoca era ancora un’avventura. Partiti da Torino in automobile, in quasi due mesi abbiamo percorso 15.000 chilometri: Norvegia fino a Capo Nord, poi Finlandia, Svezia e infine la Danimarca, prima di rientrare in Italia. Era già il segno di una passione per i viaggi che ci aveva spinti a esplorare l’Europa in modi semplici, spesso in macchina o addirittura in autostop. L’anno successivo decidemmo di cambiare continente: la destinazione fu il Marocco. In quegli anni viaggiare in Africa era considerato pericoloso, quasi un tabù, ma noi partimmo comunque. Come in tutte le nostre esperienze, evitammo i circuiti turistici: viaggiavamo con tenda e zaino, dormendo nei villaggi, condividendo la vita quotidiana con le persone del posto. Il Marocco non appartiene all’Africa nera, non ha le maschere che poi avremmo imparato a conoscere, ma ci offrì il primo assaggio di quel continente. Ci colpirono l’ospitalità, l’umanità delle persone e i paesaggi, così diversi dall’Europa e capaci di lasciare un’impressione profonda. Nel 1982 toccò all’Egitto. Visitammo il Cairo e i siti più noti, ma scegliemmo anche percorsi meno convenzionali, spingendoci fino al deserto bianco e alle oasi verso la Libia. In verità, la dimensione araba del continente non ci conquistò del tutto, e capimmo che la nostra curiosità ci avrebbe portato più in profondità. Così, l’anno seguente affrontammo un viaggio che avrebbe segnato un punto di svolta: Ruanda, Zaire, Repubblica Centrafricana e Camerun. In due mesi attraversammo l’Africa da un oceano all’altro. Fu un’esperienza epocale, che ci fece innamorare definitivamente del continente. Prima ancora delle maschere o delle statue, furono la gente, i paesaggi, le piste infinite e le emozioni a rapirci. Le prime opere africane le acquistammo quasi per caso, come ricordi da riportare a casa, non ancora come frutto di una ricerca etnografica. Portarle con noi non era facile: viaggiavamo con mezzi locali, spesso stipati, e trasportare oggetti fragili era un’impresa. La passione vera e propria maturò lentamente. All’inizio la maschera era un oggetto affascinante, poi arrivò la consapevolezza: apparteneva a una tribù, a un rito, a una storia. Erano strumenti rituali usati nei matrimoni, nelle cerimonie funebri, nei riti di iniziazione. Ogni etnia aveva il suo linguaggio e le sue forme. Da quel momento i nostri viaggi divennero sempre più viaggi di ricerca, alla scoperta di maschere e statue autentiche. Trovarle non era semplice allora, e oggi lo è ancora meno. Nei mercati delle grandi città circolavano oggetti prodotti per il turismo, riconoscibili a un occhio esperto. Le opere autentiche, quelle con un valore museale, bisognava cercarle nei villaggi, lontano dai circuiti commerciali. Eppure, nonostante le difficoltà, riuscimmo a collezionare pezzi importanti. Così, la passione nata quasi per caso si trasformò in un interesse profondo, in grado di accompagnarci per oltre quarant’anni.

Quali esperienze vissute durante i suoi viaggi in Africa hanno condizionato il suo modo di percepire le opere africane?

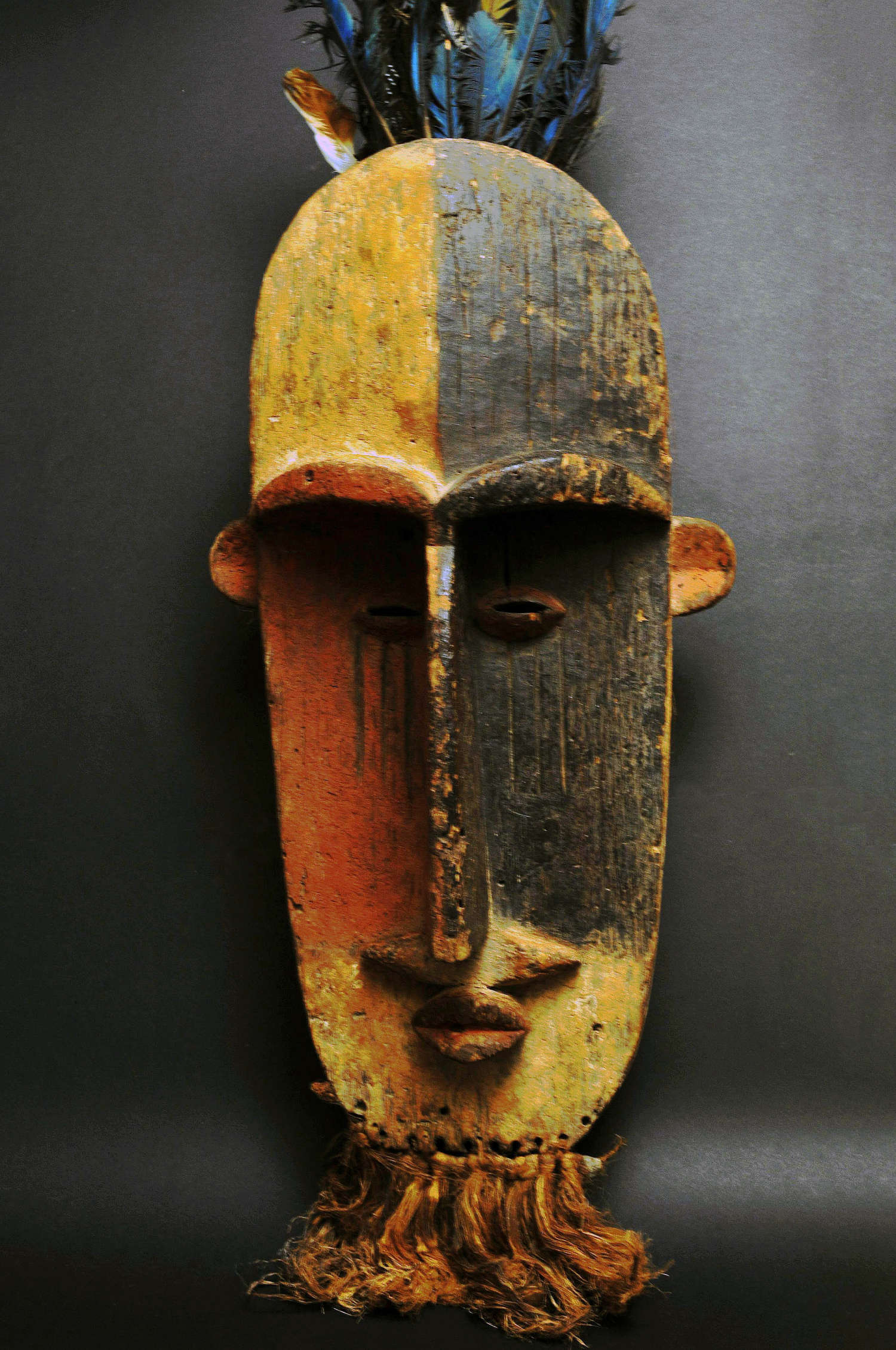

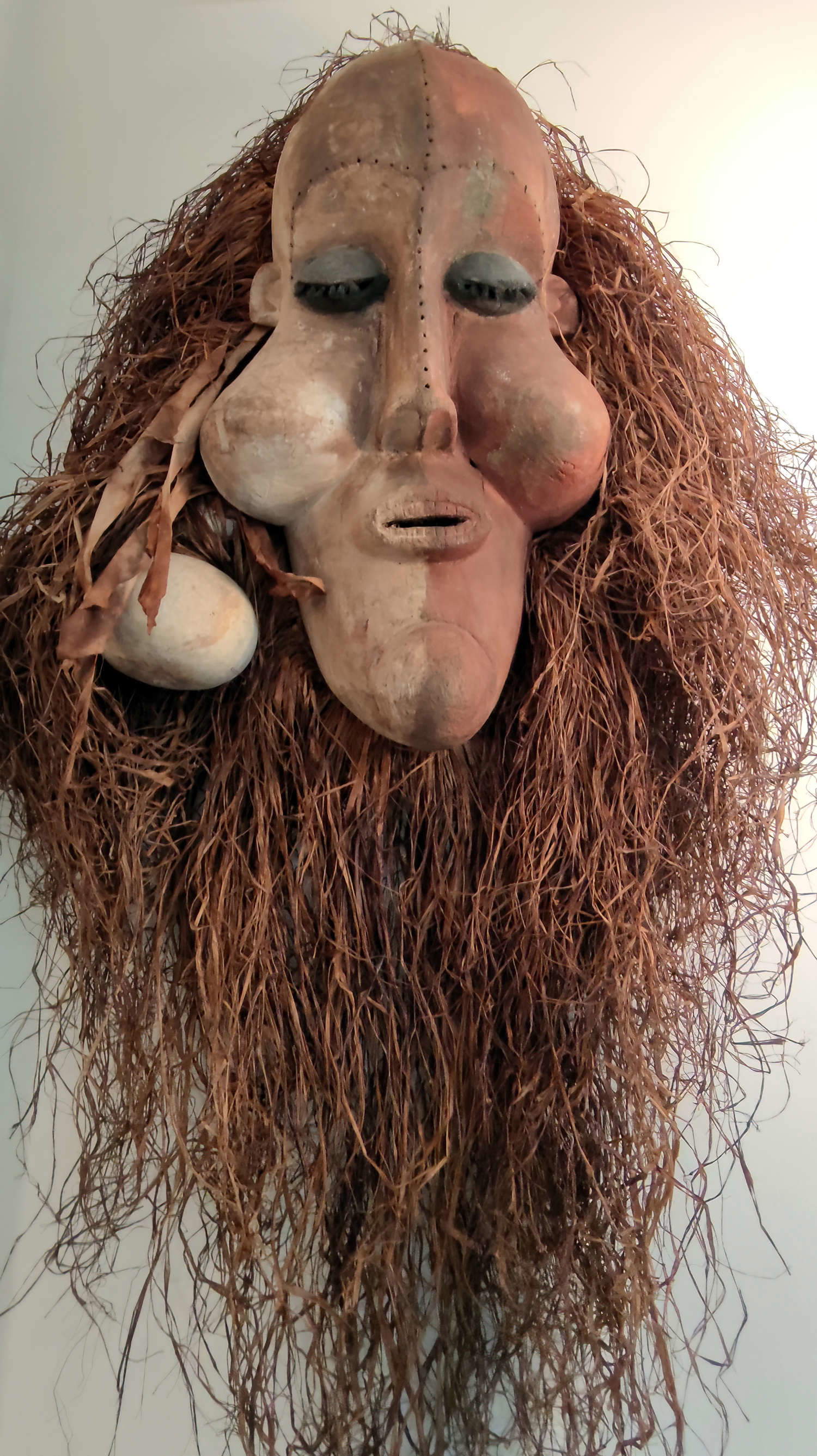

Durante i nostri viaggi in Africa abbiamo avuto l’opportunità di osservare da vicino alcuni villaggi e di entrare in stretto contatto con la gente locale. Qui i mezzi di trasporto sono rari, non ci sono pullman né ferrovie funzionanti, e spesso si viaggia su carri che trasportano sacchi di manioca insieme alle persone. Parlare con chi vive quotidianamente quei territori ci ha permesso di raccogliere informazioni altrimenti difficili da ottenere. Abbiamo così compreso che, pur nelle differenze tra le varie tribù, esiste un filo conduttore: i riti di iniziazione che accompagnano i ragazzi nel passaggio all’età adulta. In ogni comunità, alcuni personaggi, appartenenti a società segrete, guidano i giovani attraverso i riti. In realtà sappiamo che la loro identità resta celata. È la maschera a parlare. Questo accorgimento crea un distacco necessario, perché il ragazzo non riconosca l’educatore (che potrebbe essere uno zio o un familiare) e percepisca invece la maschera come portatrice di autorità e sacralità. Abbiamo anche avuto la possibilità di assistere a qualche rito di iniziazione e di comprenderne la funzione profonda. La maschera insegna regole di convivenza, leggi tribali e norme morali, simili ai Dieci Comandamenti di altre culture. Trasmette conoscenze sulla caccia, sulla pesca, sulla vita familiare e sulla sessualità e accompagna il ragazzo in ogni fase del suo percorso fino a farlo diventare adulto. Oltre alla maschera, l’iniziazione utilizza altri oggetti rituali. Statue in legno e feticci accompagnano i giovani lungo i sentieri della foresta, marcando tappe simboliche e spirituali del loro percorso. La maschera stessa può avere molteplici funzioni: guidare i defunti, connettere la comunità con le forze della natura, sancire riti di passaggio, non è mai un oggetto isolato.

Secondo lei, il deterioramento dei materiali potrebbe influenzare il valore delle opere che colleziona?

Gli oggetti rituali africani più comuni sono realizzati in legno, materiale largamente utilizzato per maschere e statue. Altri materiali, come bronzo, pietra o argilla, compaiono in misura minore. Il legno, però, ha una durata limitata. L’umidità, le termiti e le condizioni climatiche fanno sì che un oggetto raggiunga al massimo i cento anni. Trovare una maschera o una statua più vecchia di così è praticamente impossibile. In verità, il deterioramento non ne diminuisce il valore; anzi, fornisce un’indicazione precisa sull’età dell’oggetto. Le crepe, i fori e le rotture che si formano col tempo rappresentano la storia dell’oggetto e ne confermano l’autenticità. Al contrario, le maschere più recenti, come quelle degli Yoruba usate nella festa Gelede, mostrano superfici perfette e colori brillanti. La loro bellezza è indice della giovinezza dell’oggetto, il valore non c’entra. Molte maschere e feticci antichi oggi vengono venduti perché non fanno più parte della vita quotidiana delle comunità. In passato, l’influenza del colonialismo e dei missionari aveva portato all’abbandono di alcune tradizioni, e ancora oggi i giovani tendono a distaccarsene, rifiutando legami con pratiche che considerano arcaiche e lontane dai loro antenati. Così, ciò che un tempo aveva valore rituale spesso diventa disponibile per i collezionisti. Allo stesso tempo, alcuni riti e tradizioni stanno tornando in vita, come accade in altre culture. Lo definirei un ritorno alla memoria storica e ai costumi ancestrali, simile alla riscoperta delle radici in montagna o alla valorizzazione di vecchie case e tradizioni locali.

Secondo lei, nell’artigianato africano contemporaneo è possibile osservare un cambiamento nei materiali tradizionali?

Gli oggetti rituali africani mantengono in gran parte i canoni tradizionali, sia nella conformazione sia nel materiale. Le maschere Yoruba, ad esempio, sono immediatamente riconoscibili dagli esperti. Anche tra cento maschere diverse, quella Yoruba si distingue senza dubbio. Ogni etnia segue schemi specifici nella costruzione, che riguardano forme, proporzioni e materiali. Oggi il mercato turistico può alterare leggermente questi canoni. Alcuni oggetti, ad esempio, un tempo realizzati in materiali più rari, vengono prodotti in sostituti più facilmente reperibili. Oggi le teste dell’Impero del Benin, originariamente in bronzo, possono comparire in argilla o ceramica, pur rispettando la tradizione estetica. Alcuni materiali, però, come la pietra, non sono mai stati usati per le maschere, mentre il legno rimane sempre predominante, perché permette leggerezza e maneggevolezza: una maschera in ebano, ad esempio, sarebbe troppo pesante da indossare, soprattutto se decorata con oggetti e altri elementi aggiuntivi. Il turismo può quindi introdurre alcune variazioni. Nei mercatini, per esempio, spesso si trovano maschere e statuette in legni scuri come appunto l’ebano, che in realtà non veniva tradizionalmente impiegato per le maschere. Nonostante questo, il materiale originale, il legno, continua a mantenere intatte le caratteristiche essenziali dell’oggetto. La tradizione resta quindi sorprendentemente costante, con le varianti moderne che non intaccano il valore culturale delle opere.

Ad oggi la produzione dei prodotti artigianali africani viene influenzata dalla tecnologia oppure prevalgono ancora tecniche tradizionali?

Può capitare che oggi gli oggetti rituali, pur mantenendo le forme tradizionali, siano realizzati con l’ausilio di strumenti moderni. Lavori che un tempo richiedevano martello e scalpello manuali possono oggi essere facilitati da scalpelli elettrici o da strumenti meccanizzati per le parti circolari. Anche gli attrezzi stessi sono cambiati. Prima venivano forgiati nei villaggi dal fabbro, figura di grande autorità e rispetto accanto al capo villaggio o al feticheur. Oggi molte lame e utensili si acquistano nei mercatini o provengono dall’estero, per esempio dalla Cina, e permettono di lavorare in modo più rapido ed efficiente. Questo non altera il valore dell’oggetto. Proprio come nella nostra industria, dove i macchinari moderni hanno cambiato i processi produttivi, l’uso della tecnologia ha talvolta migliorato il risultato finale. Per lungo tempo le maschere africane furono considerate semplicemente artigianato, fino agli inizi del Novecento. L’interesse di artisti come Picasso e Modigliani ha contribuito indubbiamente a far riconoscere il loro valore artistico, plasmando la percezione delle opere: da oggetti artigianali a vere e proprie opere d’arte. Ancora oggi, pur con tecniche moderne, le maschere rimangono espressione di creatività, estetica e cultura, e non vanno viste solo come manufatti artigianali. È arte autentica.

Secondo Lei gli idoli africani e le maschere hanno subito una forma di colonizzazione culturale nel tempo?

I feticci africani rappresentano uno degli esempi più evidenti di sincretismo culturale. Già nel 1485, quando i portoghesi raggiunsero le coste del Congo, ebbero il primo contatto con l’Impero del Congo, un’organizzazione sociale strutturata, con villaggi, strade, case, un re e i suoi sudditi. I portoghesi, abituati fino ad allora solo all’Africa settentrionale, rimasero colpiti dalla complessità della società e dall’Africa verdeggiante che si trovò davanti, così diversa dal deserto immaginato. Con l’arrivo dei missionari, iniziò la diffusione del cristianesimo, inizialmente riservato al re e ai suoi collaboratori stretti. Solo in seguito la religione fu estesa alla popolazione, generando i primi contrasti: come accettare una fede nuova senza abbandonare tradizioni millenarie? Da qui nacque il sincretismo, visibile negli oggetti rituali. Un esempio lampante sono i feticci congo, chiodati e con al centro un vetro che protegge il bilobo, una sostanza magica. Il feticcio congo riprende in realtà l’ostensorio cristiano. Il vetro centrale richiama l’ostia, mentre i chiodi simboleggiano i raggi di potere che si irradiano dal centro. Lo specchio protegge l’oggetto dal malocchio, riflettendo le cattive intenzioni. Ogni chiodo ha un preciso scopo rituale: colpire un nemico, ottenere protezione o favori. Anche le statuette dedicate alla maternità mostrano influenze simili. Tra i Pende dello Zaire, le prime statue rappresentavano la moglie del capo villaggio. Col tempo, influenzate dalle immagini cristiane, molte assunsero la figura della donna con un bambino in braccio, richiamando simbolicamente le madonne. Analogamente, in Camerun le bambole Namji venivano portate sulla schiena delle bambine per assicurare figli sani in futuro. Lo statuario africano, dunque, aveva funzioni pratiche, spirituali e sociali, e si evolveva con la storia e le influenze esterne. Infine, va sottolineato il ruolo degli scultori. Ogni singolo maestro aggiungeva la propria impronta pur rispettando gli schemi tradizionali della tribù. Così, anche all’interno di un rigido canone tribale, ogni maschera o statua acquisiva dettagli ricercati.

Nel 2025, i feticci, gli oggetti rituali e le maschere africane mantengono un ruolo rituale oppure vengono prodotti soprattutto come souvenir per i turisti?

L’arte africana tradizionale non può essere valutata solo per il suo prezzo o per la rarità. I feticci e le maschere, così come le statuette, sono l’espressione di culture millenarie, legate a riti, iniziazioni e credenze spirituali. Alcuni oggetti rituali, come quelli dei Songye in Congo o i feticci più complessi dei Congo, sono quasi impossibili da replicare per il turista. Spesso, ciò che viene venduto nelle bancarelle turistiche è una scultura approssimativa, senza legame reale con i canoni delle singole etnie, creata per il consumo di massa. Maschere allungate con occhi a mandorla o guerrieri con lance (che non appartengono a nessuna tradizione specifica), costituiscono la scultura del turismo di massa. Sono belle da vedere, ma prive di significato rituale. In parallelo, esiste un mercato ristretto dedicato agli intenditori. Qui gli oggetti rispettano rigorosamente i canoni tribali, vengono invecchiati artificialmente e curati nei minimi dettagli: maschere e feticci che appaiono antichi possono in realtà avere pochi decenni, ma il loro valore estetico e artistico è immenso. Non sempre l’età reale dell’oggetto ne determina la bellezza; ciò che conta è il rispetto della tradizione, la forza simbolica e l’impatto visivo.vStoricamente, alcuni oggetti sono stati preservati grazie all’intervento coloniale. Missionari e collezionisti hanno salvato maschere e statuette che altrimenti sarebbero state distrutte durante guerre tribali o riti di eliminazione dei predecessori. In alcuni casi, i colonialisti acquistarono gli oggetti a prezzi simbolici, garantendo che sopravvivessero. Oggi, nazioni africane come il Congo, la Nigeria e altri stati reclamano le proprie opere conservate nei musei occidentali, come i bronzi del Benin al British Museum, oppure organizzano restituzioni simboliche di maschere rare, come le maschere Suku. L’arte africana tradizionale si giudica per ciò che rappresenta, per la capacità di trasmettere storie, spiritualità e cultura, più che per chi l’ha creata o quando. Lo scultore, spesso anonimo, importa meno dell’oggetto stesso e del suo ruolo nella società: è l’idea, la funzione e l’estetica che conferiscono valore all’opera. La differenza tra la scultura turistica e quella tradizionale perciò è netta: la prima nasce per il consumo immediato e decorativo, la seconda è un’opera viva, parte di un sistema culturale e spirituale complesso, con regole e simboli ben definiti.

Il turismo di nicchia e la creazione di opere africane tendono a concentrarsi fuori dai circuiti turistici più noti o all’interno di essi?

Oggi è sempre più difficile reperire oggetti africani autentici e di valore, perché nel tempo le collezioni locali si sono progressivamente svuotate. Come accade nella tradizione europea dei mobili antichi, con il passaggio delle generazioni e l’avvento della modernità, molti oggetti preziosi sono stati persi, venduti o dimenticati, e ciò ha ridotto l’offerta. In Africa, negli anni, alcune opere sono state centralizzate in grandi villaggi o centri abitati, dove collezionisti locali, spesso anziani e esperti, le custodiscono con attenzione, selezionando chi può accedervi. Raggiungere i magazzini è complesso: non ci sono insegne né annunci, e solo chi dimostra di conoscere e apprezzare l’oggetto può essere introdotto. Qui si trovano pezzi rari e straordinari, raccolti nei villaggi e tramandati di generazione in generazione. Per ottenere un altare Fon, un feticcio complesso o una statuetta di grande valore estetico, è necessario spesso trattare per giorni e dimostrare rispetto e competenza. Gli oggetti non compaiono nei mercati o nelle gallerie turistiche; la loro autenticità li rende costosi e difficili da trovare. Al contrario, il turismo di massa privilegia oggetti decorativi o semplificati: maschere, statuette e braccialetti prodotti rapidamente, senza legame reale con le tradizioni tribali. Chi li acquista cerca la forma o il colore, non la storia o la funzione rituale. Oggetti di questo tipo, pur belli da vedere, non trasmettono l’identità culturale dell’etnia né la complessità del loro uso originario. Il collezionista esperto, invece, ricerca l’autenticità, l’aderenza ai canoni tradizionali e il rispetto delle funzioni originali. Il prezzo elevato riflette non solo la rarità, ma anche la cura, la storia e l’unicità dell’opera. In questo senso, l’arte africana non va valutata solo per l’età o il pedigree. Un pezzo ben realizzato può essere emozionante anche se recente, mentre un oggetto antico ma privo di valore artistico perde significato.

Quante opere ha portato a casa dai Suoi viaggi in Africa?

Attualmente la collezione conta circa 300 pezzi, comprendendo tutto: dalle grandi statue alle maschere, fino agli oggettini più piccoli come braccialetti. Circa il 50-60% degli oggetti è stato acquistato direttamente in Africa, mentre il resto proviene da collezioni o mercati europei. Alcuni pezzi li ho già citati in precedenza, ma nel complesso la collezione riflette un mix tra reperti acquisiti sul campo e oggetti raccolti in Europa, sempre con attenzione alla qualità e all’autenticità.

Secondo Lei, quanto le tradizioni artistiche e artigianali africane rimangono forti e radicate nelle nuove generazioni?

Le nuove generazioni nelle grandi capitali africane conoscono poco della storia e delle tradizioni della loro nazione. Ho incontrato giovani italiani o zairesi che, vedendo i miei feticci, hanno ammesso di non sapere neppure che tali oggetti esistessero nel loro Paese. Questo non significa che la cultura stia scomparendo: molte nazioni stanno riscoprendo le proprie radici attraverso musei, come in Gabon, dove le cerimonie dei Bieri e gli oggetti rituali sono stati recuperati e valorizzati. Nei villaggi remoti le tradizioni sono molto più vive: gli oggetti rituali e votivi vengono ancora conservati e utilizzati nelle cerimonie, così come accade in piccoli borghi italiani con musei locali dedicati alla cultura contadina. Qui il legame con la tradizione è diretto, concreto e quotidiano. Nelle capitali, invece, la rinascita culturale è spesso legata al turismo e al business, più che alla conoscenza spontanea delle tradizioni. Il mercato degli oggetti tradizionali africani segue due strade principali: alcuni pezzi originali, di almeno trenta-quarant’anni, circolano nei mercati locali o nei magazzini di collezionisti, mentre molti oggetti nuovi o realizzati per il turismo trovano direttamente la via verso l’Europa. Il prezzo in Africa, anche per pezzi autentici, può essere negoziato, mentre nelle gallerie europee il prezzo è fisso e spesso più alto. Va sottolineato che le etnie africane non coincidono mai perfettamente con i confini nazionali imposti dal colonialismo. Per questo, un oggetto appartenente a una certa etnia può trovarsi in un Paese diverso dalla sua origine. Inoltre, il commercio tra paesi rende frequente lo spostamento di pezzi tra nazioni limitrofe, come succede anche con prodotti europei.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.