Ettore Brezzo, originaire de Giaveno (Turin) et diplômé en tant qu’expert industriel, a toujours allié le concret de son travail à une sensibilité poétique et à une curiosité inépuisable. Sa vie professionnelle l’a conduit à plusieurs reprises sur des chantiers africains, de courts séjours qui ont néanmoins ravivé un lien profond : celui avec l’Afrique, enraciné dans une histoire familiale. Ce ne sont pas seulement les paysages qui l’ont frappé, les étendues sauvages peuplées d’animaux majestueux, mais la complexité culturelle, ethnique et linguistique, les traditions, les tensions tribales et, surtout, l’extraordinaire richesse du tissu humain.

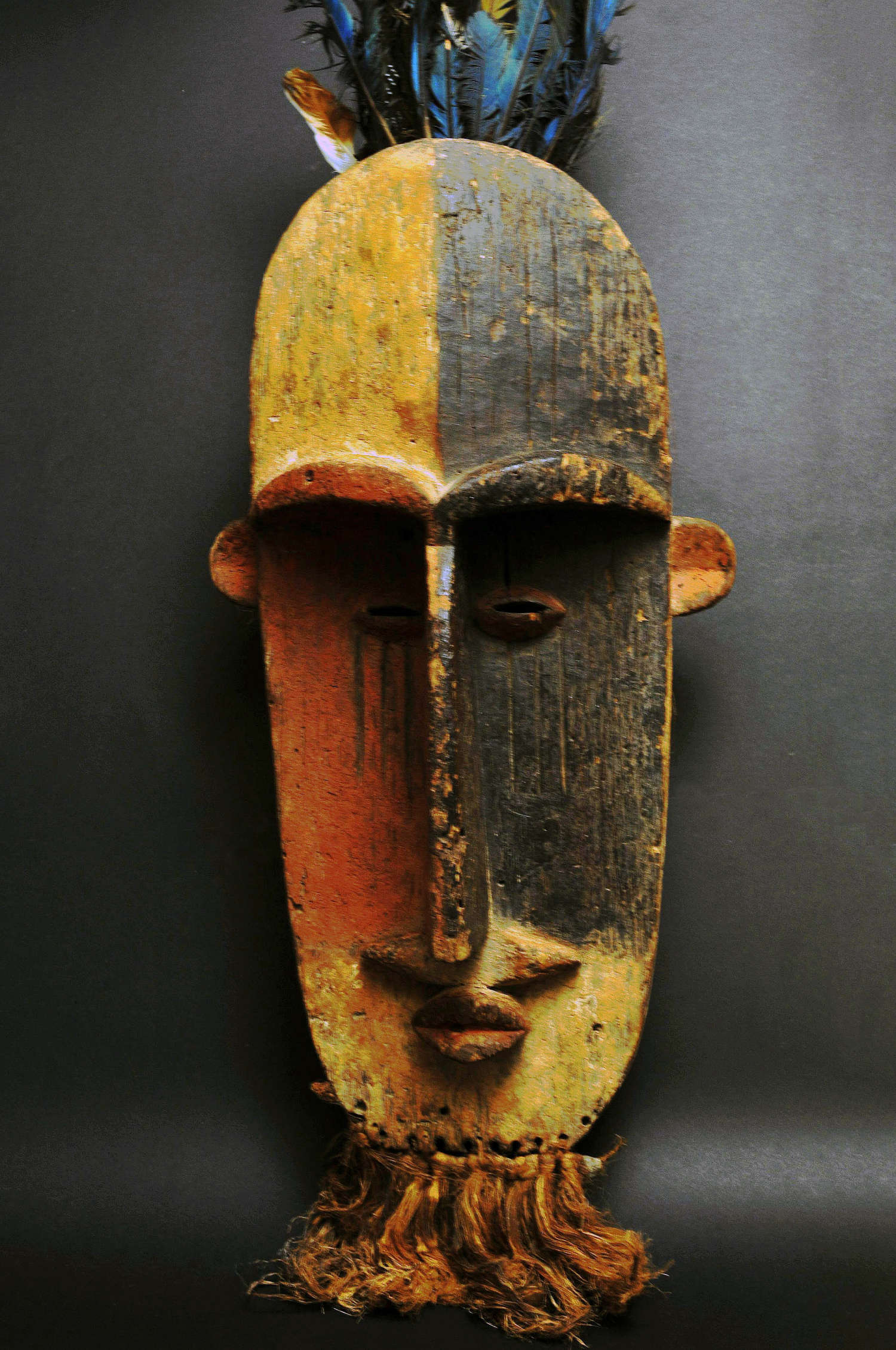

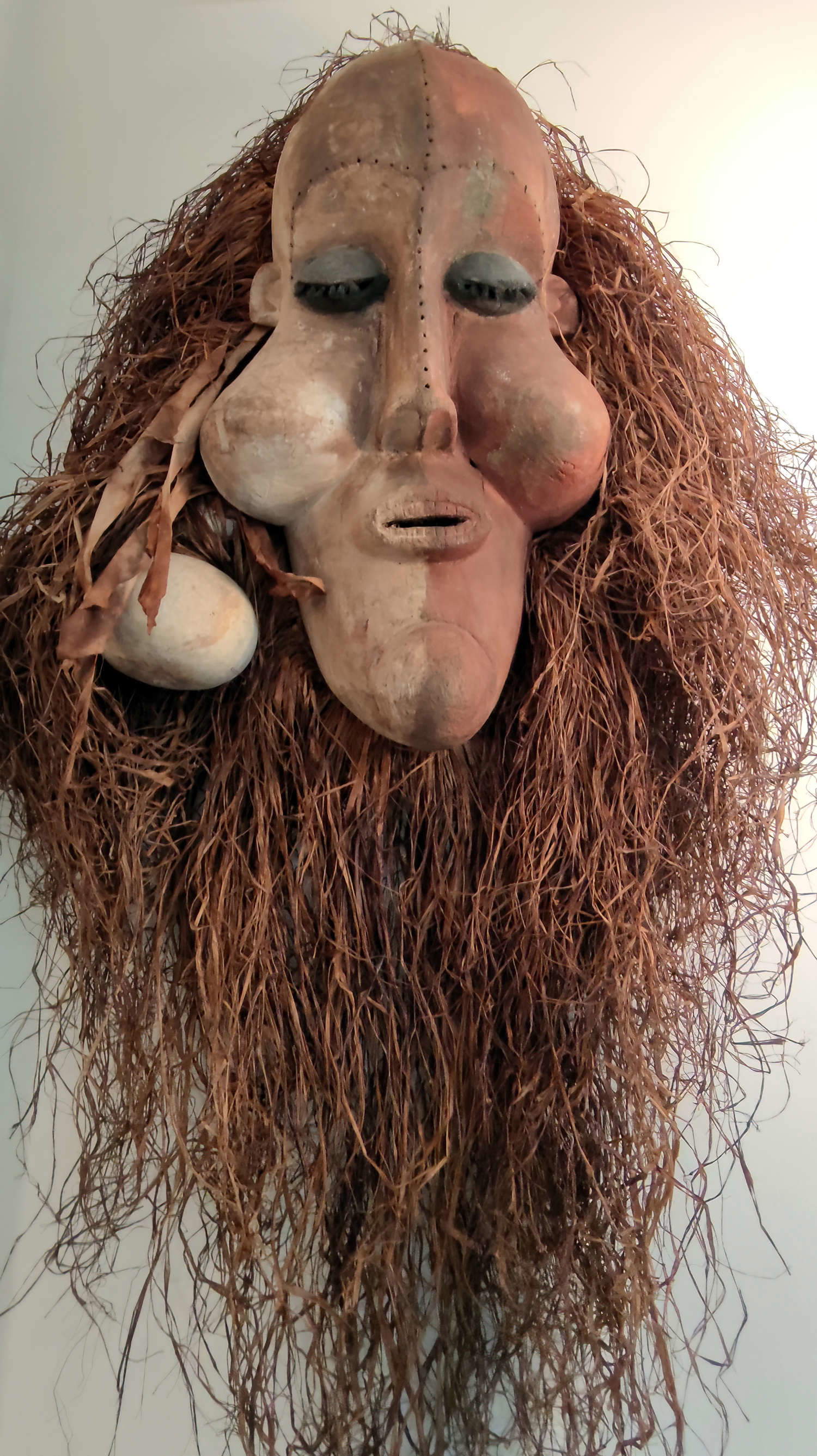

Ces expériences se sont imposées à lui au point de devenir une présence constante, qu’il a décidé d’apporter avec lui dans le Val Sangone. Collectionneur depuis toujours (minéraux, timbres, stylos à plume, cartes postales, outils anciens, fossiles), Ettore a développé une passion particulière pour l’art africain. Sa collection, intense et presque obsessionnelle, comprend des masques rituels, des sculptures en bois, des objets cérémoniels, des fétiches et des outils traditionnels, qui forment aujourd’hui un véritable musée à domicile avec plus de trois cents œuvres, témoignage vivant de son dévouement. La nostalgie de l’Afrique est devenue partie intégrante de son identité et l’a poussé, avec sa femme, à parcourir tout le continent sac au dos : plus de trente voyages en quarante ans, à la recherche d’une Afrique authentique, sans artifices, dure et puissante, capable de laisser une trace indélébile.

NC. Quelle est la motivation qui vous a poussé à collectionner l’artisanat africain ?

EB. En 1980, je me suis marié et, pour notre lune de miel, ma femme Lina et moi avons choisi une destination inhabituelle : le Cap Nord. À l’époque, c’était encore une aventure. Nous sommes partis de Turin en voiture et avons parcouru 15 000 kilomètres en presque deux mois : La Norvège jusqu’au Cap Nord, puis la Finlande, la Suède et enfin le Danemark, avant de rentrer en Italie. C’était déjà le signe d’une passion pour le voyage qui nous avait poussés à explorer l’Europe de manière simple, souvent en voiture ou même en auto-stop. L’année suivante, nous avons décidé de changer de continent : la destination était le Maroc. À l’époque, voyager en Afrique était considéré comme dangereux, presque tabou, mais nous sommes tout de même partis. Comme dans toutes nos expériences, nous avons évité les circuits touristiques : nous avons voyagé avec une tente et un sac à dos, dormant dans des villages, partageant la vie quotidienne avec les habitants. Le Maroc n’appartient pas à l’Afrique noire, il n’a pas les masques que nous connaîtrons plus tard, mais il nous a offert un premier aperçu de ce continent. Nous avons été frappés par l’hospitalité, l’humanité des gens et les paysages, si différents de l’Europe et capables de laisser une impression profonde. En 1982, ce fut le tour de l’Égypte. Nous avons visité Le Caire et les sites les plus célèbres, mais nous avons aussi choisi des itinéraires moins conventionnels, en poussant jusqu’au désert blanc et aux oasis vers la Libye. En réalité, la dimension arabe du continent ne nous a pas complètement conquis et nous avons compris que notre curiosité nous mènerait plus loin. L’année suivante, nous avons donc entrepris un voyage qui allait marquer un tournant : Rwanda, Zaïre, République centrafricaine et Cameroun. En deux mois, nous avons traversé l’Afrique d’un océan à l’autre. Une expérience capitale qui nous a définitivement fait tomber amoureux du continent. Avant même les masques ou les statues, ce sont les gens, les paysages, les pistes sans fin et les émotions qui nous ont séduits. Nous avons acquis nos premières œuvres africaines presque par hasard, comme des souvenirs à ramener chez nous, pas encore comme le fruit d’une recherche ethnographique. Les amener avec nous n’a pas été facile : nous voyagions dans des véhicules locaux, souvent bondés, et transporter des objets fragiles relevait de l’exploit. La véritable passion a mûri lentement. Au début, le masque était un objet fascinant, puis vint la prise de conscience : il appartenait à une tribu, à un rituel, à une histoire. Ils étaient des instruments rituels utilisés lors des mariages, des cérémonies funéraires, des rites d’initiation. Chaque ethnie avait son propre langage et ses propres formes. Dès lors, nos voyages se sont transformés en voyages de recherche, à la recherche de masques et de statues authentiques. Il n’était pas facile de les trouver à l’époque, et encore moins aujourd’hui. Sur les marchés des grandes villes circulent des objets produits pour le tourisme, reconnaissables à l’œil expert. Les œuvres authentiques, celles qui ont une valeur muséale, doivent être recherchées dans les villages, loin des circuits commerciaux. Pourtant, malgré les difficultés, nous avons réussi à collecter des pièces importantes. Ainsi, la passion née presque par hasard s’est transformée en un intérêt profond, qui nous a accompagnés pendant plus de quarante ans.

Quelles expériences vécues lors de vos voyages en Afrique ont influencé votre perception des œuvres africaines ?

Lors de nos voyages en Afrique, nous avons eu l’occasion d’observer de près certains villages et d’entrer en contact étroit avec la population locale. Ici, les moyens de transport sont rares, il n’y a pas de bus ou de chemin de fer en état de marche, et nous voyageons souvent sur des charrettes transportant des sacs de manioc avec les gens. Parler avec les gens qui vivent là au quotidien nous a permis de recueillir des informations qu’il aurait été difficile d’obtenir autrement. Nous nous sommes ainsi rendu compte que, malgré les différences entre les diverses tribus, il existe un point commun : les rites d’initiation qui accompagnent les enfants dans leur passage à l’âge adulte. Dans chaque communauté, certains personnages, appartenant à des sociétés secrètes, guident les jeunes à travers les rites. En réalité, nous savons que leur identité reste cachée. C’est le masque qui parle. Ce dispositif crée un détachement nécessaire pour que le jeune ne reconnaisse pas l’éducateur (qui peut être un oncle ou un membre de la famille) et perçoive le masque comme porteur d’autorité et de sacralité. Nous avons également eu l’occasion d’assister à des rites d’initiation et de comprendre leur fonction profonde. Le masque enseigne les règles de coexistence, les lois tribales et les normes morales, semblables aux dix commandements d’autres cultures. Il transmet des connaissances sur la chasse, la pêche, la vie de famille et la sexualité, et accompagne le jeune tout au long de son parcours jusqu’à ce qu’il devienne adulte. Outre le masque, l’initiation utilise d’autres objets rituels. Des statues en bois et des fétiches accompagnent les jeunes sur les chemins de la forêt, marquant les étapes symboliques et spirituelles de leur parcours. Le masque lui-même peut avoir de multiples fonctions : guider les morts, relier la communauté aux forces de la nature, sanctionner les rites de passage, il n’est jamais un objet isolé.

Selon vous, la détérioration des matériaux peut-elle influencer la valeur des œuvres que vous collectionnez ?

Les objets rituels africains les plus courants sont en bois, matériau largement utilisé pour les masques et les statues. D’autres matériaux, comme le bronze, la pierre ou l’argile, apparaissent dans une moindre mesure. Le bois a cependant une durée de vie limitée. L’humidité, les termites et les conditions climatiques font qu’un objet ne peut atteindre plus de cent ans. Trouver un masque ou une statue plus vieux que cela est pratiquement impossible. En réalité, la détérioration ne diminue pas la valeur de l’objet ; au contraire, elle donne une indication précise de son âge. Les fissures, trous et cassures qui se forment au fil du temps représentent l’histoire de l’objet et confirment son authenticité. En revanche, les masques plus récents, comme ceux des Yoruba utilisés lors du festival Gelede, présentent des surfaces parfaites et des couleurs éclatantes. Leur beauté est une indication de la jeunesse de l’objet ; la valeur n’a rien à voir avec elle. De nombreux masques et fétiches anciens sont vendus aujourd’hui parce qu’ils ne font plus partie de la vie quotidienne des communautés. Dans le passé, l’influence du colonialisme et des missionnaires a conduit à l’abandon de certaines traditions et, aujourd’hui encore, les jeunes ont tendance à s’en détacher, rejetant les liens avec des pratiques qu’ils considèrent comme archaïques et éloignées de leurs ancêtres. Ainsi, ce qui avait autrefois une valeur rituelle devient souvent accessible aux collectionneurs. Parallèlement, certains rituels et traditions reviennent à la vie, comme c’est le cas dans d’autres cultures. Je parlerais d’un retour à la mémoire historique et aux coutumes ancestrales, à l’instar de la redécouverte des racines dans les montagnes ou de l’appréciation des vieilles maisons et des traditions locales.

Selon vous, peut-on observer une évolution des matériaux traditionnels dans l’artisanat africain contemporain ?

Les objets rituels africains conservent largement les normes traditionnelles, tant au niveau de la conformation que des matériaux. Les masques yorubas, par exemple, sont immédiatement reconnaissables par les experts. Même parmi une centaine de masques différents, celui des Yorubas se distingue incontestablement. Chaque groupe ethnique suit des modèles de construction spécifiques, impliquant des formes, des proportions et des matériaux. Aujourd’hui, le marché touristique peut légèrement modifier ces canons. Certains objets, par exemple, autrefois fabriqués dans des matériaux plus rares, sont aujourd’hui produits dans des matériaux de substitution plus faciles à trouver. Aujourd’hui, les têtes de l’empire du Bénin, originellement en bronze, peuvent apparaître en argile ou en céramique, tout en respectant la tradition esthétique. Certains matériaux, comme la pierre, n’ont cependant jamais été utilisés pour les masques, tandis que le bois reste toujours prédominant, car il permet légèreté et maniabilité : un masque en ébène, par exemple, serait trop lourd à porter, surtout s’il est décoré d’objets supplémentaires et d’autres éléments. Le tourisme peut donc introduire quelques variations. Sur les marchés, par exemple, on trouve souvent des masques et des figurines fabriqués dans des bois sombres comme l’ébène, qui n’était pas traditionnellement utilisé pour les masques. Malgré cela, le matériau d’origine, le bois, conserve les caractéristiques essentielles de l’objet. La tradition reste donc étonnamment constante, les variations modernes n’affectant pas la valeur culturelle des œuvres.

La production de l’artisanat africain est-elle aujourd’hui influencée par la technologie ou les techniques traditionnelles prévalent-elles encore ?

Il peut arriver aujourd’hui que des objets rituels, tout en conservant des formes traditionnelles, soient fabriqués à l’aide d’outils modernes. Le travail qui nécessitait autrefois des marteaux et des ciseaux manuels peut aujourd’hui être facilité par des ciseaux électriques ou des outils mécanisés pour les pièces circulaires. Les outils eux-mêmes ont également changé. Autrefois, ils étaient forgés dans les villages par le forgeron, qui jouissait d’une grande autorité et d’un grand respect à côté du chef de village ou du féticheur. Aujourd’hui, de nombreuses lames et outils sont achetés sur les marchés ou proviennent de l’étranger, par exemple de Chine, et permettent un travail plus rapide et plus efficace. Cela n’altère en rien la valeur de l’objet. Tout comme dans notre industrie, où les machines modernes ont modifié les processus de production, l’utilisation de la technologie a parfois amélioré le résultat final. Pendant longtemps, les masques africains ont été considérés comme de simples objets d’artisanat, jusqu’au début du 20e siècle. L’intérêt d’artistes tels que Picasso et Modigliani a sans aucun doute contribué à la reconnaissance de leur valeur artistique, faisant passer ces œuvres du statut d’objets artisanaux à celui de véritables œuvres d’art. Aujourd’hui encore, même avec les techniques modernes, les masques restent l’expression de la créativité, de l’esthétique et de la culture, et ne doivent pas être considérés comme de simples objets d’artisanat. Il s’agit d’un art authentique.

Selon vous, les idoles et les masques africains ont-ils subi une forme de colonisation culturelle au fil du temps ?

Les fétiches africains représentent l’un des exemples les plus évidents de syncrétisme culturel. Dès 1485, lorsque les Portugais ont atteint la côte du Congo, ils ont eu leur premier contact avec l’Empire du Congo, une organisation sociale structurée avec des villages, des routes, des maisons, un roi et ses sujets. Les Portugais, jusqu’alors habitués à l’Afrique du Nord, sont impressionnés par la complexité de la société et par l’Afrique verdoyante qu’ils découvrent, si différente du désert qu’ils imaginent. Avec l’arrivée des missionnaires, la diffusion du christianisme commence, d’abord réservée au roi et à ses proches. Ce n’est que plus tard que la religion s’étend à la population, générant les premiers contrastes : comment accepter une nouvelle foi sans abandonner des traditions millénaires ? C’est ainsi qu’est né le syncrétisme, visible dans les objets rituels. Un exemple frappant est celui des fétiches congo, hérissés de pointes et dotés en leur centre d’un verre qui protège le bilobo, une substance magique. Le fétiche congo ressemble en fait à l’ostensoir chrétien. Le verre central rappelle l’hostie, tandis que les clous symbolisent les rayons de puissance qui rayonnent à partir du centre. Le miroir protège l’objet du mauvais œil, en reflétant les mauvaises intentions. Chaque clou a une fonction rituelle précise : frapper un ennemi, obtenir une protection ou une faveur. Les statuettes dédiées à la maternité présentent également des influences similaires. Chez les Pende du Zaïre, les premières statuettes représentaient l’épouse du chef de village. Avec le temps, influencées par les images chrétiennes, beaucoup ont pris la forme d’une femme avec un bébé dans les bras, rappelant symboliquement les madones. De même, au Cameroun, les poupées Namji étaient portées sur le dos des jeunes filles pour garantir la santé des enfants à venir. La statuaire africaine a donc des fonctions pratiques, spirituelles et sociales, et évolue avec l’histoire et les influences extérieures. Enfin, il convient de souligner le rôle des sculpteurs. Chaque maître a ajouté sa propre empreinte tout en respectant les modèles traditionnels de la tribu. Ainsi, même à l’intérieur d’un canon tribal strict, chaque masque ou statue acquiert des détails raffinés.

En 2025, les fétiches, objets rituels et masques africains conservent-ils un rôle rituel ou sont-ils produits principalement comme souvenirs pour les touristes ?

L’art traditionnel africain ne peut être évalué uniquement en fonction de son prix ou de sa rareté. Les fétiches et les masques, ainsi que les statuettes, sont l’expression de cultures millénaires, liées à des rituels, des initiations et des croyances spirituelles. Certains objets rituels, comme ceux des Songye au Congo ou les fétiches plus complexes du Congo, sont quasiment impossibles à reproduire pour le touriste. Souvent, ce qui est vendu dans les échoppes des touristes est une sculpture grossière, sans lien réel avec les canons des différents groupes ethniques, créée pour la consommation de masse. Les masques allongés aux yeux en amande ou les guerriers armés de lances (qui n’appartiennent à aucune tradition spécifique) constituent la sculpture du tourisme de masse. Ils sont beaux à regarder, mais dépourvus de signification rituelle. Parallèlement, il existe un petit marché dédié aux connaisseurs. Ici, les objets respectent strictement les canons tribaux, sont vieillis artificiellement et soignés dans les moindres détails : les masques et les fétiches qui semblent anciens n’ont en réalité que quelques dizaines d’années, mais leur valeur esthétique et artistique est immense. L’âge réel de l’objet ne détermine pas toujours sa beauté ; ce qui compte, c’est le respect de la tradition, le pouvoir symbolique et l’impact visuel.v Historiquement, certains objets ont été préservés grâce à l’intervention coloniale. Des missionnaires et des collectionneurs ont sauvé des masques et des statuettes qui auraient été détruits lors de guerres tribales ou de rituels d’élimination. Dans certains cas, les colonialistes ont acheté les objets à des prix symboliques, garantissant ainsi leur survie. Aujourd’hui, des nations africaines comme le Congo, le Nigeria et d’autres États revendiquent leurs œuvres conservées dans des musées occidentaux, comme les bronzes du Bénin au British Museum, ou organisent des restitutions symboliques de masques rares, comme les masques Suku. L’art traditionnel africain est jugé en fonction de ce qu’il représente, de sa capacité à transmettre des histoires, une spiritualité et une culture, plutôt qu’en fonction de son auteur ou de sa date de création. Le sculpteur, souvent anonyme, importe moins que l’objet lui-même et son rôle dans la société : c’est l’idée, la fonction et l’esthétique qui donnent de la valeur à l’œuvre. La différence entre la sculpture touristique et la sculpture traditionnelle est donc claire : la première a été créée pour une consommation immédiate et décorative, la seconde est une œuvre vivante, qui fait partie d’un système culturel et spirituel complexe, avec des règles et des symboles bien définis.

Le tourisme de niche et la création d’œuvres africaines se concentrent-ils en dehors des circuits touristiques les plus connus ou à l’intérieur de ceux-ci ?

De nos jours, il est de plus en plus difficile de trouver des objets africains authentiques et de valeur, car les collections locales se sont progressivement vidées au fil du temps. Comme dans la tradition européenne du mobilier ancien, avec le passage des générations et l’avènement de la modernité, de nombreux objets de valeur ont été perdus, vendus ou oubliés, ce qui a réduit l’offre. En Afrique, au fil des années, certaines œuvres ont été centralisées dans de grands villages ou villes, où des collectionneurs locaux, souvent âgés et expérimentés, les conservent précieusement, en sélectionnant les personnes qui y ont accès. L’accès aux entrepôts est complexe : il n’y a pas de panneaux ni d’annonces, et seules les personnes qui font preuve de connaissance et d’appréciation de l’objet peuvent être introduites. On y trouve des pièces rares et extraordinaires, collectées dans les villages et transmises de génération en génération. Pour obtenir un autel Fon, un fétiche complexe ou une statuette de grande valeur esthétique, il faut souvent négocier pendant des jours et faire preuve de respect et d’expertise. Ces objets n’apparaissent pas sur les marchés touristiques ou dans les galeries ; leur authenticité les rend chers et difficiles à trouver. En revanche, le tourisme de masse privilégie les objets décoratifs ou simplifiés : masques, statuettes et bracelets produits rapidement, sans lien réel avec les traditions tribales. Ceux qui les achètent recherchent la forme ou la couleur, et non l’histoire ou la fonction rituelle. Ces objets, bien que beaux à regarder, ne transmettent pas l’identité culturelle du groupe ethnique ni la complexité de leur utilisation originale. Le collectionneur expérimenté, quant à lui, recherche l’authenticité, l’adhésion aux canons traditionnels et le respect des fonctions d’origine. Le prix élevé reflète non seulement la rareté, mais aussi le soin, l’histoire et le caractère unique de l’œuvre. En ce sens, l’art africain ne devrait pas être apprécié uniquement pour son âge ou son pedigree. Une pièce bien réalisée peut être passionnante même si elle est récente, alors qu’un objet ancien sans valeur artistique perd de son importance.

Combien d’œuvres avez-vous ramenées de vos voyages en Afrique ?

Actuellement, la collection compte environ 300 pièces, allant des grandes statues et des masques à des objets plus petits tels que des bracelets. Environ 50 à 60 % des objets ont été achetés directement en Afrique, tandis que le reste provient de collections ou de marchés européens. J’ai déjà mentionné certaines pièces ci-dessus, mais dans l’ensemble, la collection reflète un mélange d’artefacts acquis sur le terrain et d’objets collectés en Europe, en mettant toujours l’accent sur la qualité et l’authenticité.

À votre avis, dans quelle mesure les traditions artistiques et artisanales africaines sont-elles fortes et enracinées dans les nouvelles générations ?

Les nouvelles générations des grandes capitales africaines connaissent peu l’histoire et les traditions de leur pays. J’ai rencontré de jeunes Italiens ou Zaïrois qui, en voyant mes fétiches, m’ont avoué qu’ils ne savaient même pas que de tels objets existaient dans leur pays. Cela ne signifie pas que la culture disparaît : de nombreuses nations redécouvrent leurs racines grâce aux musées, comme au Gabon, où les cérémonies et les objets rituels Bieri ont été récupérés et mis en valeur. Dans les villages reculés, les traditions sont beaucoup plus vivantes : les objets rituels et votifs sont encore conservés et utilisés dans les cérémonies, comme c’est le cas dans les petits villages italiens qui possèdent des musées locaux dédiés à la culture paysanne. Ici, le lien avec la tradition est direct, concret et quotidien. Dans les capitales, en revanche, le renouveau culturel est souvent lié au tourisme et aux affaires, plutôt qu’à une connaissance spontanée des traditions. Le marché des objets traditionnels africains suit deux voies principales : certaines pièces originales, datant d’au moins trente à quarante ans, circulent sur les marchés locaux ou dans les entrepôts des collectionneurs, tandis que de nombreux objets neufs ou fabriqués pour le tourisme sont directement acheminés vers l’Europe. Le prix en Afrique, même pour les pièces authentiques, peut être négocié, alors que dans les galeries européennes, le prix est fixe et souvent plus élevé. Il convient de souligner que les ethnies africaines ne coïncident jamais parfaitement avec les frontières nationales imposées par le colonialisme. Ainsi, un objet appartenant à une certaine ethnie peut se trouver dans un autre pays que celui d’origine. Par ailleurs, les échanges commerciaux entre pays rendent fréquents les déplacements d’objets entre nations voisines, comme c’est également le cas pour les produits européens.

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.