Lucio Fontana (Rosario, 1899 - Comabbio, 1968), aunque reconocido internacionalmente sobre todo por sus Cuts (o, para ser más precisos, los Waits), en realidad dedicó una parte predominante de su actividad creativa a la cerámica, un medio expresivo que transformó radicalmente a lo largo de más de cuatro décadas. La producción cerámica de Fontana (por primera vez explorada en profundidad con ocasión de la exposición Mani-Fattura: le ceramiche di Lucio Fontana, en la Peggy Guggenheim Collection de Venecia del 11 de octubre de 2025 al 2 de marzo de 2026, comisariada por Sharon Hecker) supera las dos mil piezas y acompaña a Fontana a lo largo de toda su carrera, desde sus primeras experiencias en Argentina hasta los años del boom económico en Italia. La arcilla, con sus infinitas posibilidades materiales, se convirtió para el artista en un terreno privilegiado para la experimentación continua.

Aunque Fontana trabajó intensamente con la arcilla, ya en 1939 se definió principalmente como escultor, y no como ceramista. Este posicionamiento reflejaba su intención de superar la marginación histórica de la cerámica, tradicionalmente asociada a la artesanía más que al arte “puro”. Su obra cerámica va de lo diminuto a lo monumental y abarca una amplia gama de temas: figuras humanas, criaturas marinas, arlequines, guerreros, temas sagrados (como las series del Crucifijo y la Virgen con el Niño) y formas abstractas. Esta extraordinaria capacidad de mutación y fluidez entre diferentes estilos, desde el figurativo arcaico hasta el dinamismo casi barroco de su primer Espacialismo, no fue casual, sino que, según Sharon Hecker, puede leerse como una profunda estrategia de resistencia psicológica forjada por el trauma que sufrió en los campos de batalla durante la Primera Guerra Mundial (fue uno de los famosos “chicos del 99”). La arcilla, con sus reglas seculares y su proceso de trabajo intrínsecamente colaborativo (en particular con el taller de Mazzotti en Albisola), proporcionó a Fontana una base de estabilidad y arraigo, que contrarrestaba la excitación generada por la imprevisibilidad del fuego. La cerámica se convirtió así, como la definió Duilio Morosini, en su “otra mitad” o “segunda alma”, un elemento esencial y generador de su visión artística. Fue a través de este medio que Fontana pudo explorar el concepto de espacio, tiempo y materia de una manera más íntima y táctil, anticipando y concretando las ideas de sus Conceptos Espaciales. Estas son las razones por las que Lucio Fontana es un genio de la cerámica.

La decisión de Lucio Fontana de dedicarse al arte y, en particular, a modelar arcilla, estuvo profundamente influida por latraumática experiencia de la Primera Guerra Mundial, como él mismo reconoció. Alistado como voluntario, Fontana vivió durante dos años el horror de los campos de batalla en el Karst y se trajo de vuelta una sensación duradera de tormento. A su regreso a Argentina en 1922, fue la necesidad de expresar las “reacciones” provocadas por la guerra lo que le impulsó hacia el arte. La arcilla, con su materialidad inmediata, se convirtió casi en un salvavidas, hasta el punto de que en 1947, escribiendo a su amigo Tullio d’Albisola, la consideraba una elección crucial, situada entre “el suicidio y el viaje”, con la esperanza de que le diera la “sensación de seguir siendo un hombre vivo”.

Su primera obra de cerámica declarada, la Charleston Dancer (1926), aunque realizada en yeso pintado para simular la cerámica pulida, subraya la importancia simbólica que el artista atribuyó a este material desde el principio. Siguiendo el ejemplo de obras como Figuras negras (1931), Fontana inició una investigación basada en figuras arcaicas, orgánicas y “primitivas” en terracota y yeso, marcando unaruptura con la escultura académica y el trabajo del mármol aprendidos de su padre y maestro Adolfo Wildt. El abandono de la escultura clásica en favor del modelado le permitió un gesto más intuitivo y expresivo. Sus primeras terracotas, caracterizadas por una forma austera, a menudo sin esmaltar y cocidas a baja temperatura, mostraban ya una dinámica entre figuración y abstracción. Este enfoque respondía al deseo de renovación de la posguerra, y la arcilla proporcionaba el medio perfecto para dar forma a este nuevo horizonte artístico.

Un pilar del genio ceramista de Fontana fue su estrecha, duradera y compleja colaboración con el barrio ceramista de Albissola, en particular con el taller de la familia Mazzotti, donde el artista trabajó asiduamente durante más de dos décadas a partir de 1936. No se trataba de una simple externalización de la producción: el estudioso Luca Bochiccio explicó que la colaboración con la fábrica fundada por Giuseppe Mazzotti encontró continuidad a lo largo del tiempo por un intrincado complejo de razones artísticas, humanas, culturales y técnico-procesuales (“Las razones de este predominio”, escribió Bochicchio, “no se encuentran sólo en la superioridad superioridad técnica y productiva de Mazzotti, históricamente reconocida y documentada, con respecto a las demás fábricas artesanales de la zona, ya que es necesario, de hecho, considerar y reconstruir los términos de las relaciones humanas, de la asonancia ideológica, poética y experimental que caracterizaba la relación entre artista y artesano”). El posterior encuentro con Tullio d’Albisola (Tullio Mazzotti), ceramista futurista, artista y contemporáneo, resultó crucial, ya que Tullio propició un ambiente abierto al diálogo, actuando como cómplice y mentor en la carrera de Fontana como escultor cerámico.

A mediados de la década de 1930, la producción cerámica de Fontana experimentó una transformación radical, pasando de las austeras terracotas de la primera época a una fase caracterizada por una explosión de vida, con obras inspiradas en la flora y la fauna marinas, a menudo vívidamente vidriadas. Este periodo, que incluyó su estancia en la Manufacture de Sèvres en 1937, fue resumido por el artista como la creación de “todo un acuario petrificado y brillante”.

Fontana exploró la fusión de abstracción y realismo, trabajando en diferentes escalas (de lo monumental a lo pequeño) y texturas variadas. El artista recurrió a un repertorio de temas acuáticos, produciendo esculturas como el famoso Cocodrilo (1936-1937) y los Caballitos de mar (1936), a menudo presentados por parejas para resaltar afinidades y diferencias, un juego de variaciones que también se manifestaba en el uso de esmaltes divergentes, como el negro intenso y el rosa vivo. En los bodegones, Fontana subvertía las expectativas cromáticas: una pera blanca con tallo dorado y un plátano dorado brillante creaban una disonancia intencionada entre la forma orgánica y la superficie artificial, intensificando el diálogo entre alteridad e identidad. Esta tendencia a la repetición, el desdoblamiento y la variación formal no era sólo un recurso estético, sino que servía como estrategia psicológica para hacer frente al peso de sus experiencias bélicas. La maestría técnica de Fontana también permitió la fusión de naturaleza y arte: véase Conchiglie (Mare) (1935-1936), una obra en arcilla refractaria en la que el artista apreció la incorporación de musgo real a la superficie, creando un efecto de integración medioambiental espontánea.

La gran revolución que Fontana introdujo en la cerámica consistió sobre todo en hacer de ella el medio ideal para tender puentes entre las experiencias artísticas que marcaron su evolución, en particular la herencia futurista y barroca, y su teoría fundadora del Espacialismo: en este proyecto, el movimiento se convirtió en la verdadera clave de la revolución. Trabajando en el Milán del Futurismo y en estrecho contacto con Tullio d’Albisola, ceramista futurista, Fontana abordó el material con una vívida urgencia. La arcilla maleable encarnaba a la perfección los principios del Manifiesto blanco (1946), que Fontana firmó en Argentina: una obra clave en la que afirmaba que la materia sólo existe en movimiento y que existencia, naturaleza y materia son una unidad que se desarrolla en el espacio y en el tiempo.

Para Fontana el barro estaba intrínsecamente abierto al momento y al cambio. Al mismo tiempo, su lenguaje plástico se nutría de la estética barroca: el movimiento arremolinado de la arcilla, el exceso material y los gestos que creaban pliegues profundos revelaban una espacialidad barroca. Este capricho dinámico y la tensión espacial eran ya un tema destacado, que distinguía su Espacialismo (que era “inorgánico” y puro gesto abstracto) del dinamismo de los primeros futuristas. Fontana buscaba constantemente trascender el arte rompiendo los límites bidimensionales del cuadro. Sus esculturas de cerámica, desde la década de 1930, se consideraron precursoras de un arte que favorecía el contacto directo con la materia. Sus obras, calificadas de “voluntariamente anacrónicas”, fusionaban la antigua tradición de la cerámica con reflexiones sobre el infinito, propias de su pensamiento espacialista. La cerámica permitió a Fontana desarrollar un lenguaje que no es ni pintura ni escultura, sino un arte que utiliza los colores a través del espacio.

La cerámica de Fontana fue también un taller crucial para sus Conceptos Espaciales, en particular a través de la serie de agujeros, un gesto que alteraba la superficie para explorar la dimensión espacial y conceptual. Ya en 1949, Fontana creó sus primeros agujeros en diversas superficies, incluida la arcilla. El artista consideraba estas perforaciones como sus “ideas”, un acto de “sensualidad gestual” que rasgaba o cortaba la superficie lisa del material. Estos innumerables agujeros, a menudo organizados en espirales o constelaciones, remitían al aspecto atómico de la materia y, más en general, al cosmos y a la conquista del espacio, temas que le fascinaban.

Esta investigación se extendió a las imponentes terracotas esféricas de la serie Naturaleza (iniciada en 1959), que presentaban profundos cortes u orificios, inspirados en las primeras imágenes de cráteres lunares. En las obras cerámicas de la década de 1950, como las Cerámicas espaciales (1953) o las posteriores Conceptos espaciales, Fontana utilizó la arcilla para abordar directamente los fundamentos de la escultura moderna, trabajando con masas rugosas, macizas e irregularmente incisas. El artista pretendía ir “más allá de la pared”, utilizando agujeros y cortes no como mera decoración, sino como efectos que activaban nuevos espacios e invitaban al espectador a una participación emocional total. El gesto de la perforación, junto con el rasgado o el grabado, superaba la distinción entre escultura y pintura, transformando la materia en una nueva dimensión expresiva que adquiría una resonancia matérica. El arte, en esta perspectiva, se veía como una presencia total, un nuevo diálogo con la materia.

Un rasgo distintivo de la obra cerámica de Fontana fue su continuo retorno a sus orígenes, su exploración del propio proceso de hacer arte como un gesto primordial, casi ritual. Las obras tituladas Pane (Pan), por ejemplo, eran paneles rectangulares con hoyos que hacían referencia no sólo a la comida, sino también al “panetto” o “pan” (un término dialectal de Albisola) que indicaba la losa inicial de arcilla, lista para ser cortada y formada en bolas. Del mismo modo, las esculturas esféricas y ovoides de Naturaleza (1959-1960) simbolizaban el comienzo y la génesis, a través de actos elementales como partir por la mitad, dividir, cortar y perforar, que recordaban la imagen de una célula o un átomo dividiéndose.

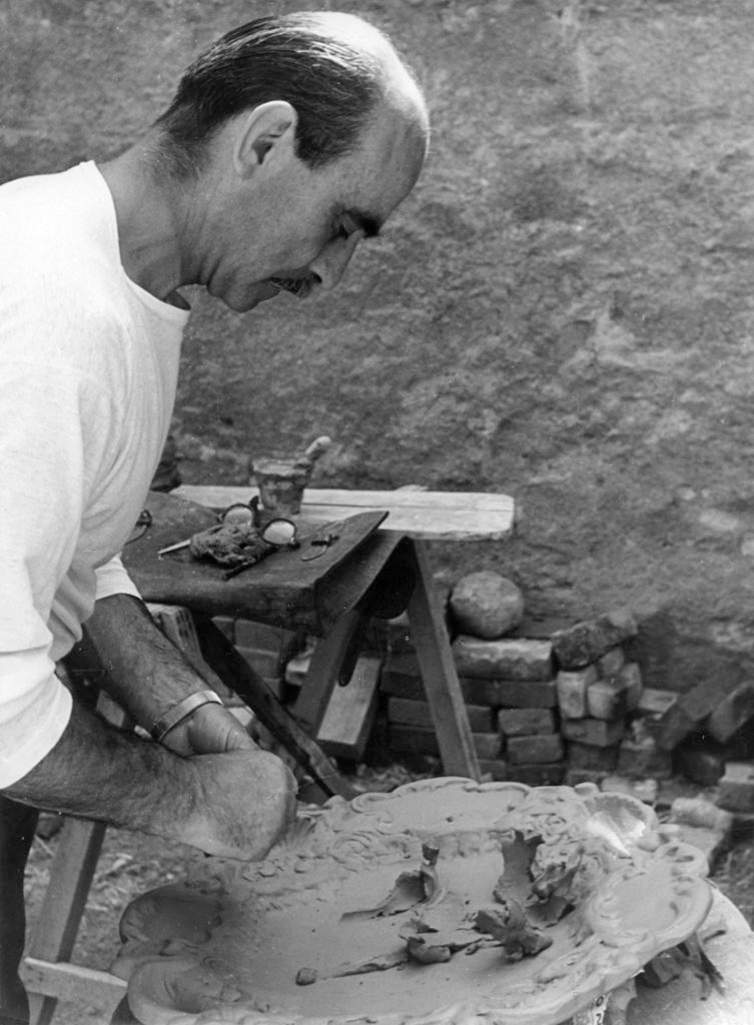

En sus obras de terracota posteriores, a menudo despojadas de esmaltes y decoraciones, Fontana dejaba intencionadamente huellas visibles de manipulación: huellas dactilares, torceduras e incisiones. Este énfasis en el gesto manual y la materialidad en bruto era coherente con su rechazo a la técnica y a la cerámica percibida como frágil o kitsch. Fontana buscaba más bien desarrollar la condición original de la humanidad, invocando los gestos de nuestros antepasados prehistóricos guiados por el poder sugestivo del ritmo. La cerámica, con su necesidad de moldear, era el vehículo perfecto para registrar la energía del gesto en el momento.

El genio de Fontana también se distinguió en su constante y fructífera integración con el mundo de la arquitectura y el diseño, elevando la cerámica de puro objeto de arte a componente esencial del tejido urbano y del mobiliario moderno. Desde la década de 1930, Fontana colaboró con figuras clave como Luciano Baldessari, Luigi Figini y Gino Pollini. Tras la Segunda Guerra Mundial, Fontana participó activamente en la reconstrucción de Milán, periodo en el que la cerámica se convirtió en el material preferido, y creó instalaciones permanentes para edificios públicos y privados en colaboración con arquitectos como Marco Zanuso y Roberto Menghi: destacan los frisos de gres de la fachada de Via Senato (1947) y el bajorrelieve Battaglia (1948) en cerámica policromada y fluorescente para el Cinema Arlecchino.

Como producto semi-industrial, la cerámica demostró ser un complemento ideal para el modernismo. Además de las piezas instaladas in situ y de los frisos (como los de las barandillas de Via Lanzone), Fontana se dedicó al diseño en serie: colaboró con la empresa Gabbianelli en la producción de tiradores de cerámica policromada y, en un importante proyecto con Roberto Menghi para Fontana Arte, realizó pedestales escultóricos de gres porcelánico para mesas con tableros de cristal. Estas obras le consagraron como artista capaz de conciliar la autoridad del gesto artístico con los requisitos funcionales y de producción en serie, adhiriéndose a la visión de Gio Ponti de que el arte no era “puro ni aplicado”, sino simplemente “arte donde lo hay”.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.