La exposición El don del arte. Donazioni acquisizioni restauri 2004-2025 en la Pinacoteca Provinciale di Bari “Corrado Iaquinto”, comisariada por Nicola Zito, hasta el 10 de octubre, pretende poner de relieve un aspecto específico de la interacción entre el museo y su público, el de las donaciones, con la exposición de un grupo de obras de arte donadas a la Pinacoteca por artistas o sus herederos, por coleccionistas y por representantes de la sociedad civil. Para el cartel, se eligió un cuadro que sólo recientemente, en 2023, entró en la colección del instituto gracias a la voluntad de la anterior propietaria Anna Maria Macario di Noicattaro y que fue restaurado para la ocasión, destacando su extraordinaria calidad. Se trata de un panel que representa, en el centro de una arquitectura eclesiástica, a una Virgen con el Niño con San Juan, mientras que en el lado derecho un santo anciano -identificado como San Zacarías, pero que debe identificarse más coherentemente como San José, que completa una Sagrada Familia - mantiene una conversación con Santa Isabel. La historia crítica del panel es también relativamente reciente y particularmente llamativa.

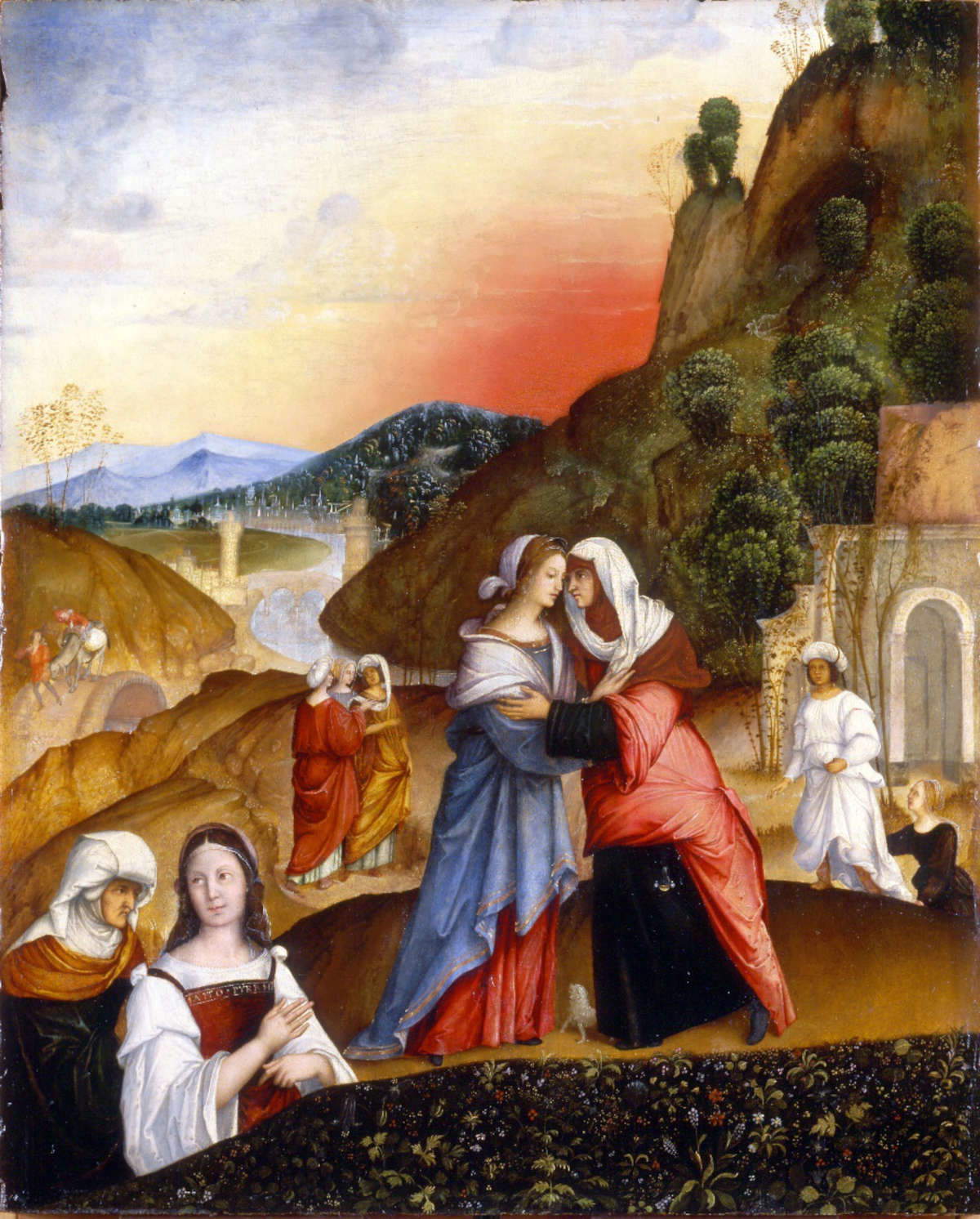

En efecto, el cuadro fue señalado a la atención de los especialistas en 1919 por Mario Salmi, que lo había identificado en la colección Macario, donde iba acompañado de una atribución a Rafael. Aunque el historiador no achacó la referencia a Rafael de Urbino en virtud del "suave motivo del grupo mediano"1, la rechazó y, en su lugar, remontó al autor a una zona compuesta de Emilia-Romaña, a la luz de los ecos de los modelos de Melozzo da Forlì en la arquitectura, de Ercole de’ Roberti en la “firmeza y dureza” de los dos santos y de Zaganelli y Domenico Panetti en la "falta de relación entre la Virgen alargada y las demás figuras"2. La identidad que mejor sintetizaba estos elementos era, para Salmi, la de Antonio Pirri, el pintor boloñés del que se conocían entonces una Visitación y un San Sebastián conservados en el Museo Poldi Pezzoli de Milán.

Son precisamente las similitudes entre las “esbeltas proporciones” de las figuras femeninas en la Visitación y en el panel de Noicattaro y la afinidad de los “drapeados [...] un poco duros en los pliegues minúsculos y angulosos” lo que hace que el cuadro sea tan interesante. El “drapeado [...] un poco duro en los pliegues minuciosos y angulosos y casi siempre guiado por nervaduras serpenteantes como hilos”, así como la atención a los “detalles minuciosos”, como las flores del primer plano3, proporcionaron al erudito los fundamentos estilísticos para apoyar la atribución. El argumento principal, sin embargo, parecía residir en la presencia de Pirri en Nápoles en 1511, cuando el pintor había estimado el valor de un cuadro de su compatriota Antonio Rimpatta: de la capital a Apulia, el paso era relativamente corto. Esta referencia cronológica, sin embargo, obligó a Salmi a justificar la evidente discrepancia con respecto a la ejecución de la tabla, que el estudioso situó "más cerca de mediados del siglo XVI"4, con la hipótesis de una estancia prolongada del pintor boloñés en la ciudad napolitana, donde pudo entrar en contacto con ejemplos rafaelescos y flamencos.

Casi medio siglo más tarde, Michele D’Elia5 catalogó la obra, redefiniendo su tema como una Sacra Conversazione (Santa Conversación ) más genérica y retomó la atribución a Pirri.un intento “de ponerla al día con la cultura manierista moderna, de Giulio Romano a Lelio Orsi” por parte de un "pintor tardío, ansioso de novedad e incapaz al mismo tiempo de captar sus valores significativos"6.

Las investigaciones posteriores sobre Antonio Pirri han descartado aún más la verosimilitud de la pertenencia del panel Macario al catálogo del pintor. Su producción, firmemente anclada en la tradición ferraresa de finales del siglo XV de’ Roberti y del primer Lorenzo Costa, aparece de hecho animada por aperturas que no van más allá de las interpretaciones protoclasicistas de los modelos de Perugino elaboradas a principios del nuevo siglo por Zaganelli y Marco Palmezzano en Romaña y por Francesco Francia en Bolonia7, con una sensibilidad hacia las desviaciones anticlásicas trazadas por Amico Aspertini8: en definitiva, la obra de Pirri se configura como una “unidad pictórica” que "no llega a presagiar ulteriores desarrollos decisivos"9 como los que presuponen Salmi y D’Elia. En un catálogo tan homogéneo, concentrado todo en torno a la fecha de 1511, la Visitación milanesa asociada no sin forzamientos interpretativos a la Sagrada Familia apulense es, además, con toda probabilidad el primer número, situado en la conclusión de una formación de marca Este. Que hacia las experiencias post-renacentistas de Pippi y Orsi representa así un salto “cuántico” imposible para Pirri. Sin embargo, como sucede a veces, una asociación que a primera vista parece incongruente puede revelar una nueva vía de investigación, para explorar la cual, a falta de información sobre los acontecimientos anteriores del cuadro, conviene someter a la Sagrada Familia a una atenta lectura estilística.

El primer elemento que llama la atención de la tabla es la complejidad del edificio arquitectónico que la alberga. La nave central del ambiente eclesiástico está jalonada por tramos de arcos de medio punto intercalados con arcos triunfales decorados con lacunares y sostenidos por pares de columnas exentas que se duplican en las naves laterales, multiplicando los puntos de vista en una apretada progresión de perspectiva. Esto encuentra un breve respiro en una plaza en la que se abren tres entradas monumentales a un nuevo edificio; las dos entradas laterales salientes, la central de lejana ascendencia bramantesca elevada y colocada en eje con el primer cuerpo basilical, ampliando su profundidad. Nos encontramos ante una concepción cuyo refinado intelectualismo supera no sólo las diversiones anticuarias de Pirri, sino también los resultados de los experimentos arquitectónicos de principios del siglo XVI: la planta y los alzados complican intencionadamente los de edificios eclesiásticos de la zona de Este, como Santa Maria in Vado en Ferrara (terminada en 1518) y San Prospero en Reggio Emilia (terminada en 1527), que sólo encuentran comparación parcial en otraotra construcción imaginaria, la del fresco que constituye el fondo de laÚltima Cena en el refectorio de la abadía de San Benedetto in Polirone, cuya autoría aún se debate entre Correggio y Girolamo Bonsignori. El efecto de aceleración en profundidad desde el primer plano al fondo y viceversa se acentúa aún más por la geometría del suelo, que se interrumpe en el primer plano con un golpe de genio ilusionista : María está sentada en un escalón cuya base parece deslizarse hacia el espectador, haciendo caer de él dos rosas descritas con naturalismo nórdico; del borde sobresale, en un trálice, el báculo cruciforme de San Juan.

Las figuras están envueltas y dominadas por la arquitectura, parecen tan pequeñas -hasta la escala miniatura de la mujer que lleva al niño de la mano en el centro de la plaza- que corren el riesgo de perderse en la maraña de columnas. Acentúa esta impresión la sutil agitación que anima los cuerpos, incluso los que posan en plácida efusión de la Virgen de rasgos corregidos que acompaña con su mirada el tierno abrazo entre Jesús y San Juan. El contacto directo entre los dos primos hace fructificar las tímidas aproximaciones intentadas por Correggio en la segunda década con las Sagradas Familias de Pavía, Los Ángeles y Orleans y por Rafael primero en la Madonna del Divino Amor de Capodimonte y luego en la Madonna de la Encina y la Perla conservada en el Prado, cuyos modelos están aún en la base de un dibujo de Giulio Romano conservado en el Louvre y fechado hacia 152510. La dulzura del afecto que une al grupo se ve sin embargo endurecida por el chorro de luz fría y mental que lo aísla en el centro de la nave y reverbera en el vuelo de las columnas.

Estos elementos inducen a pensar que el cuadro fue pintado en un ambiente emiliano expuesto a la influencia de Mantua y conocedor tanto de los modelos de Rafael como de las experiencias juveniles de Correggio, en un periodo que puede circunscribirse entre la segunda mitad de la tercera década y la cuarta. Es bien sabido que en Parma el propio Allegri había contribuido a la difusión del nuevo lenguaje elaborado en los lugares decorativos del Vaticano, pero incluso en Reggio Emilia estaba abierto un canal privilegiado con Roma: Bernardino Zacchetti presumía de haber sido aprendiz de Rafael y de haber colaborado en la Capilla Sixtina con su compañero Giovanni Trignoli, que mantenía estrechos contactos con Miguel Ángel11.

Aunque delata cierta ingenuidad de ejecución, posible signo de una intervención juvenil, el panel de Bari presenta en cualquier caso una extraordinaria originalidad ideacional, inervada por una vena de inquietud que, excluyendo a priori a Parmigianino, sugiere el nombre de Lelio Orsi, único artista de la época que presenta unas aptitudes arquitectónicas tales que justifican la ambición que inspira lahazaña de la perspectiva. El módulo de la nave cadencioso por crujías redondeadas cubiertas por bóvedas lacunares aparece también en la sección central de un friso del que se conserva un dibujo en la Pierpont Morgan Library, atribuido al pintor de Reggio Emilia hacia 156012. Sobre estos trazos uno se siente tentado de vislumbrar en la maquinación arquitectónica un correlato del atroz artificio del Martirio de Santa Catalina; en el escalón del primer plano una anticipación del plano inclinado sobre el que yace Cristo muerto entre la Caridad y la Justicia; en la cruz en escorzo del Bautista un prototipo destinado a reproducirse ad infinitum hasta envolver a Cristo en un bosque mental. La pequeñez de las figuras humanas en relación con el entorno es también un rasgo distintivo que diferencia las obras devocionales de Lelio de los frisos al fresco, a menudo de escala monumental.

El principal obstáculo que hay que superar para explorar estas pistas está relacionado con la escasez de referencias para el periodo de juventud de Orsi, que han impedido hasta ahora una reconstrucción completa. La primera obra decorativa conocida en la que participó el artista hacia 153513, la del castillo de Querciola, no puede ofrecer una comparación concluyente dada la diferencia de contexto y temática; hay que limitarse a encontrar unahay que limitarse a encontrar una agitación similar de los “espíritus” a los que la representación anatómica al estilo de Miguel Ángel no basta para dar concreción, y un aire de parentesco que vincula a los putti que animan el friso con el Jesús y San Juan del panel de Bari. Posterior a 1540 es la fecha probable de la que hoy se considera la primera obra móvil del catálogo del artista de Reggio Emilia, San Miguel sometiendo a Satán y pesando las almas de los muertos del Museo Ashmolean de Oxford, que consuma el logro de un equilibrio dinámico entre la gracia de Correggio, que anima las poses sinuosas de las figuras, y la violencia expresiva de Pippi que emana de la boca abierta del Infierno. Se detectan aquí elementos de afinidad con el cuadro de Bari en la facilidad de la representación, en la escala reducida de los personajes respecto a la superficie del lienzo y en la dirección cromática que favorece los tonos oscuros y las sombras, aclarándolos con repentinos chorros de luz fría.

La resonancia decididamente más débil que los ecos del lenguaje post-rafaelesco elaborado por Giulio Romano en la corte de los Gonzaga encuentran en la Sagrada Familia en comparación con el panel inglés nos induce a remontarnos a un periodo adyacente al del emplazamiento decorativo Querciola, en el que el pintor de Novellara está atestiguado por documentos de la cercana ciudad de Reggio. La única referencia, poco considerada por la crítica, que corre en nuestra ayuda es La Elemosina di Sant’Omobono representada en la predela del retablo dedicado al santo cremonés ejecutado para la iglesia de San Próspero por el alumno más importante de Bernardino Zacchetti, Nicolò Patarazzi (1495-post 1552), entre 1530 y 1535.

El contraste entre la monumental y compasiva imagen principal, de estricta observancia miguelangelesca y rafaelesca, y la “inusitada vivacidad” de la predela14 había llevado a Massimo Pirondini a plantear la hipótesis de una intervención de Lelio, adelantándose a las “fantasías desenfrenadas” de Querciola15, corroboradas por la colaboración del joven artista con su maestro de madurez en la decoración de un arco triunfal erigido en 1536 con motivo de la entrada de Ercole II Este en la ciudad16. Con el telón de fondo de una columnata, entre hombres y sobre todo mujeres de rasgos fisonómicos simplificados, semejantes a los de María e Isabel en la Sagrada Familia, que se agolpan en lo que parece más un alboroto popular que un reparto ordenado de limosnas, aparecen putti rubicundos y de cabellos rizados como el Niño Jesús y el San Juan. El San Omobono de la derecha parece en cambio una transcripción cursiva, rayana en la parodia, del austero que se alza en el centro del compartimento principal y se presta a una estrecha comparación con el José del panel de Bari. Incluso las cortinas, casi húmedas y surcadas por gruesos pliegues, se acercan a las del cuadro de Noicattaro. Una cierta torpeza en la ejecución de las anatomías no hace sino subrayar la libertad y el afán de la composición, más cercana a las escenas “terribles” dejadas por Pordenone en la catedral de Cremona que a las coreografías clásicas montadas por Giulio Romano en el Palacio Te, oponiendo un rechazo teñido de irreverencia a la firmeza estática del retablo.

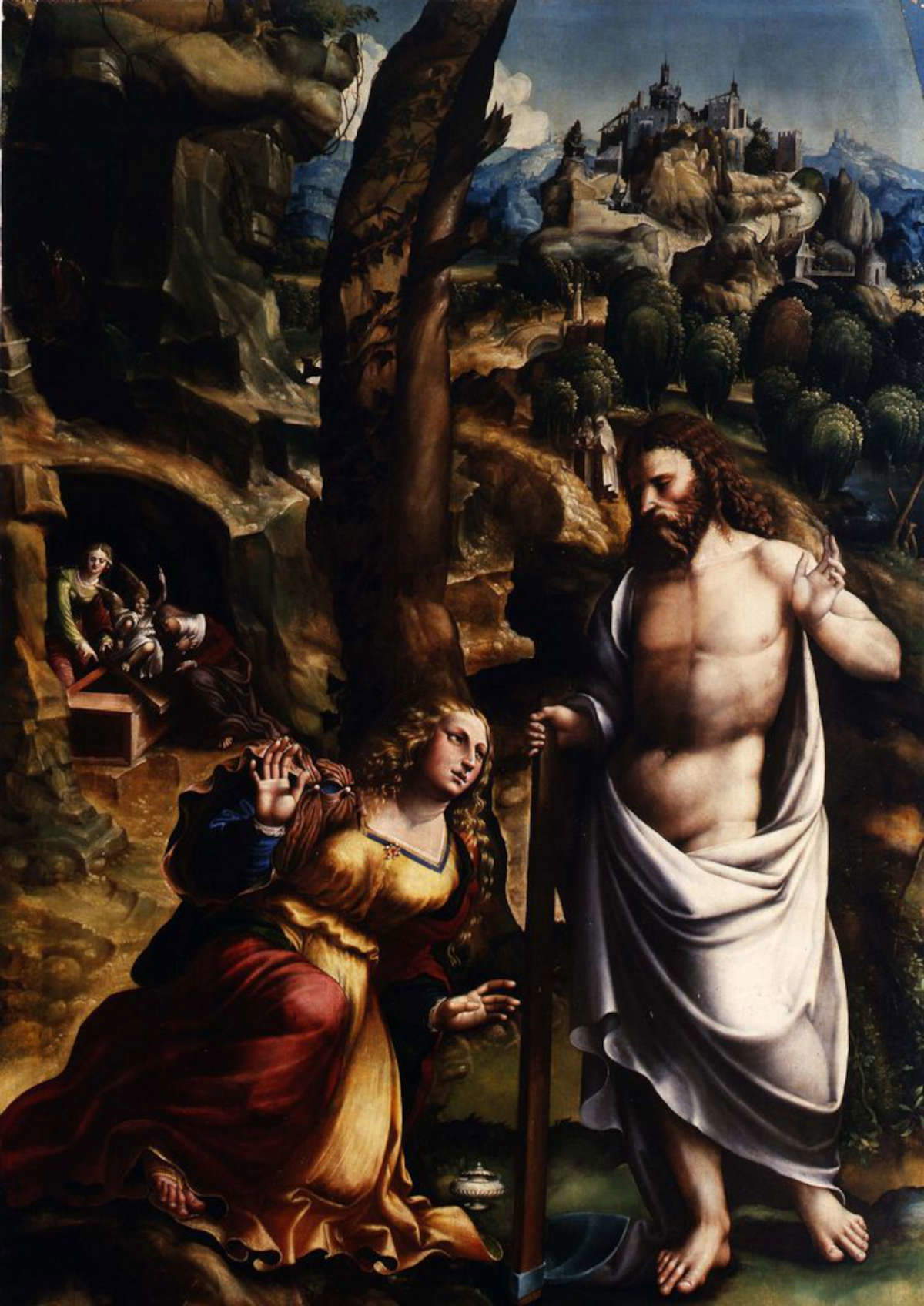

Extendiendo la comparación al único retablo fechado de Patarazzi, el Noli me tangere encargado en 1538 para la iglesia de Santa Maria del Popolo y hoy conservado en los Museos Cívicos, los episodios narrativos de gusto casi miniaturista de las dos monjas caminando y de las dos Marías recibidas en el Sepulcro por el Ángel, que parecen ser del mismo pintor, parecen querer reintegrar de manera urbana la impetuosa provocación de la predela de San Omobono. Es difícil, además, no ver analogías entre estas inserciones y las de la madre con el niño en el fondo de la Sagrada Familia y la cruz en escorzo en el primer plano del panel como en el Sepulcro del retablo. Tales referencias cruzadas sugieren la posibilidad de que Lelio, habiendo estado expuesto desde muy joven al clasicismo palaciego del maestro reggiano y habiendo reaccionado ante él enla Elemosina, hubiera acabado por contagiarle temporalmente su brío narrativo. Al menos antes de que, en los años cuarenta, Patarazzi "estrechara cada vez más sus defensas dentro de fórmulas de vieja invención"17, hasta el punto de que, hacia mediados de siglo, retomó la Virgen del Divino Amor de Rafael, entonces propiedad de Leonello da Carpi de Meldola, en la Virgen con el Niño, Santa Ana y Santa Cola, hoy en la Pinacoteca Fontanesi18. Por otra parte, la materia escultórica de las obras del maestro puede atribuirse a la dureza que caracteriza las figurillas de José e Isabel del panel de Bari y que Salmi había asociado a modelos de Ercole de’ Roberti19.

Sobre esta base, la atribución a Lelio Orsi adquiere sustancia hasta el punto de apoyar un intento de cronología de las primeras figuras del pintor. En la duda aún abierta sobre el año de nacimiento del artista (entre 1511 transmitido por la tradición y 1508 deducido de los documentos20), es legítimo suponer que la predela de Sant’Omobono, ejecutada en ayuda de Nicolò Patarazzi, constituye la obra más antigua conocida y puede situarse hacia 1533, entre la colocación de la Noche de Correggio en la capilla Pratonieri de San Próspero en 1530 y la del Bautismo de Cristo actualizado de Miguel Ángel Anselmi en la capilla Panciroli en 1534 o 1535. Como sugiere Pirondini, laElemosina sería un remolque para los frisos expresionistas de Querciola, inspirados en el “teatro popular” de Pordenone en Cremona y en las últimas reverberaciones de la cultura grotesca propagada por Leonbruno en Mantua antes de las invenciones de Giulio Romano. La Sagrada Familia ya Macario, que atestigua una mayor madurez compositiva, puede seguir a corta distancia a las decoraciones del castillo, situándose cerca de la colaboración en el arco triunfal para Hércules II, primer encargo público registrado en los documentos.

La observación propuesta incidentalmente por D’Elia en un intento de mantener unidos datos demasiado distantes entre sí, los relativos a Antonio Pirri y Lelio Orsi, resulta por tanto reveladora al trazar una analogía imposible pero sugerente entre dos intérpretes originales y sólo aparentemente marginales de su época.

1 Mario Salmi, Appunti per la storia della pittura in Puglia, L’Arte, XXII (1919), p. 175.

2 Ibid.

3 Ibidem, p. 176.

4 Ibídem.

5 Michele D’Elia, Mostra dell’Arte in Puglia dal tardo Antico al Rococò: catalogo, Bari, Pinacoteca Provinciale, 19 de julio-31 de diciembre de 1964, Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1964, p. 110.

6 Ibid.

7 Giuliano Briganti, a cura di, La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milán, Electa, 1988, vol. 2, p. 806.

8 Mauro Natale, Antonio Pirri, La Visitazione , en Museo Poldi Pezzoli. Dipinti, editado por Joyce Brusa, Alessandra Mottola Molfino y Mauro Natale, Milán, Electa, 1989, p. 129; Pietro Di Natale, Antonio Pirri, Presentazione di Gesù al Tempio, entrada 19, en Rinascimento a Ferrara: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, editado por Vittorio Sgarbi y Michele Danieli, catálogo de la exposición, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 18 de febrero - 19 de junio de 2023, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2023, p. 140.

9 Briganti, 1988.

10 Roberta Serra, Virgen, Niño y San Juan entre los Santos Pablo y María Magdalena en adoración, en Giulio Romano a Mantova. “Con nuova e stravagante maniera”, catálogo de la exposición, 6 de octubre de 2019-6 de enero de 2020, Mantua, Palazzo Ducale, editado por Laura Angelucci, Roberta Serra, Peter Assmann, Paolo Bertelli, 2019, Milán, Skira, p. 134.

11 Massimo Pirondini, La pittura nel Cinquecento a Reggio Emilia, Reggio Emilia, Credito Emiliano, 1985, pp. 99-100.

12 https://www.themorgan.org/drawings/item/142230.

13NoraClerici Bagozzi, Friso con putti, sátiros, caballos, guerreros, animales monstruosos y escudos de armas, ficha 1, en Lelio Orsi, editado por Elio Monducci y Massimo Pirondini, Reggio Emilia, Credito Emiliano, 1987, pp. 40-43.

14 Pirondini, 1985, p. 127.

15 Ibid, p. 30.

16 Ibid, p. 127.

17 Ibid, p. 35.

18 Pirondini, 1985, p. 129.

19 M. Salmi, 1919, p. 176.

20 Massimo Pirondini, La vita e l’ambiente, en AAVV, Lelio Orsi, Credito Emiliano, Reggio Emilia, p. 21.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.