L’exposition The Gift of Art. Donazioni acquisizioni restauri 2004-2025 à la Pinacothèque Provinciale de Bari “Corrado Iaquinto”, sous la direction de Nicola Zito, jusqu’au 10 octobre, vise à mettre en lumière un aspect spécifique de l’interaction entre le musée et son public, celui des donations, avec l’exposition d’un groupe d’œuvres d’art données à la Pinacothèque par des artistes ou leurs héritiers, par des collectionneurs et par des représentants de la société civile. Pour l’affiche, on a choisi un tableau qui n’est entré que récemment, en 2023, dans la collection de l’institut grâce au testament de l’ancienne propriétaire Anna Maria Macario di Noicattaro et qui a été restauré pour l’occasion, mettant en évidence son extraordinaire qualité. Il s’agit d’un panneau qui représente, au centre d’une architecture d’église, une Vierge à l’Enfant avec saint Jean, tandis que, sur le côté droit, un saint âgé - identifié comme saint Zechariah, mais qui doit être identifié de manière plus cohérente comme saint Joseph, qui complète une Sainte Famille - est en train de converser avec sainte Élisabeth. L’histoire critique du panneau est également relativement récente et particulièrement frappante.

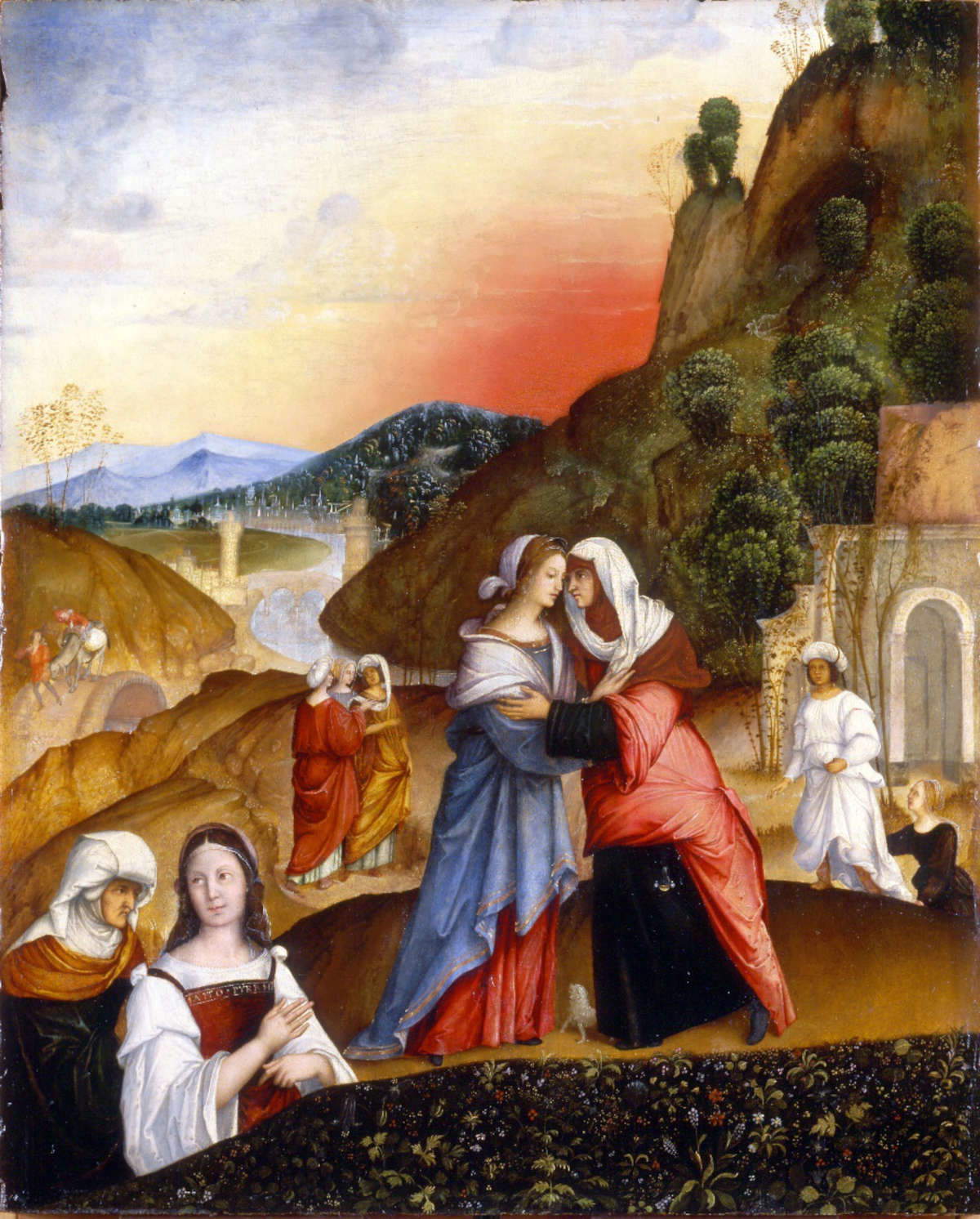

Le tableau a en effet été porté à l’attention des spécialistes en 1919 par Mario Salmi, qui l’avait identifié dans la collection Macario où il était accompagné d’une attribution à Raphaël. Bien que l’historien n’ait pas blâmé la référence à Raphaël d’Urbino en vertu du "doux motif du groupe médian"1, il l’a rejetée et a plutôt fait remonter l’auteur à une région composite d’Émilie-Romagne, à la lumière des échos des modèles de Melozzo da Forlì dans l’architecture, d’Ercole de’ Roberti dans la “fermeté et la dureté” des deux saints et de Zaganelli et Domenico Panetti dans le "manque de relation entre la Vierge allongée et les autres figures"2. L’identité qui synthétise le mieux ces éléments est, pour Salmi, celle d’Antonio Pirri, le peintre bolonais dont on connaissait alors une Visitation et un Saint Sébastien conservés au musée Poldi Pezzoli de Milan.

Ce sont précisément les similitudes entre les “proportions élancées” des figures féminines de la Visitation et du panneau de Noicattaro et l’affinité de la “draperie [...] un peu dure dans les plis minuscules et anguleux” qui rendent le tableau si intéressant. La “draperie [...] un peu dure dans les minuscules plis anguleux et presque toujours guidée par des nervures filiformes et sinueuses”, ainsi que l’attention portée à de “minuscules détails” tels que les fleurs au premier plan3, ont fourni à l’érudit les bases stylistiques nécessaires pour étayer l’attribution. L’argument principal semble toutefois résider dans la présence de Pirri à Naples en 1511, lorsque le peintre avait estimé la valeur d’un tableau de son compatriote Antonio Rimpatta : de la capitale aux Pouilles, le pas était relativement court. Cette référence chronologique a toutefois contraint Salmi à justifier la divergence évidente concernant l’exécution du panneau, que l’érudit situe "plus près du milieu du XVIe siècle"4, par l’hypothèse d’un séjour prolongé du peintre bolonais dans la ville napolitaine, où il aurait pu entrer en contact avec des exemples raphaëlesques et flamands.

Près d’un demi-siècle plus tard, Michele D’Elia5 a catalogué l’œuvre en redéfinissant son sujet comme une Sacra Conversazione (Sainte conversation ) plus générique et a repris l’attribution à Pirri.Il y voit une tentative “d’actualisation de la culture maniériste moderne, de Giulio Romano à Lelio Orsi” de la part d’un "peintre tardif, soucieux de nouveauté et en même temps incapable d’en saisir les valeurs significatives"6.

Les recherches ultérieures sur Antonio Pirri ont encore rejeté la plausibilité de l’appartenance du panneau de Macario au catalogue du peintre. Sa production, fermement ancrée dans la tradition ferraraise de la fin du XVe siècle de de’ Roberti et du premier Lorenzo Costa, semble en effet animée par des ouvertures qui ne dépassent pas les interprétations proto-classiques des modèles du Pérugin élaborées au début du nouveau siècle par Zaganelli et Marco Palmezzano en Romagne et par Francesco Francia à Bologne7, avec une sensibilité aux déviations anti-classiques tracées par Amico Aspertini8: En somme, l’œuvre de Pirri se configure comme une “unité picturale” qui "n’est pas de nature à présager d’autres développements décisifs"9 tels que ceux présupposés par Salmi et D’Elia. Dans un catalogue aussi homogène, concentré autour de la date de 1511, la Visitation milanaise associée non sans forçage interprétatif à la Sainte Famille des Pouilles est d’ailleurs, selon toute vraisemblance, le premier numéro, placé en conclusion d’une formation marquée par l’Este. Le passage aux expériences post-renaissance de Pippi et Orsi représente donc un saut “quantique” impossible à réaliser pour Pirri. Cependant, comme cela arrive parfois, une association qui semble à première vue incongrue peut révéler une nouvelle voie d’investigation, pour laquelle, en l’absence d’informations sur les événements antérieurs du tableau, il convient de soumettre la Sainte Famille à une lecture stylistique minutieuse.

Le premier élément qui frappe l’œil dans le panneau est la complexité du bâtiment architectural qui l’abrite. La nef centrale de l’environnement ecclésiastique est marquée par des travées à arc plein cintre entrecoupées d’arcs de triomphe décorés de lacunaires et soutenus par des paires de colonnes isolées qui se doublent dans les nefs latérales, multipliant les points de vue dans une progression en perspective serrée. Celle-ci trouve un bref répit dans une place sur laquelle s’ouvrent les trois entrées monumentales d’un nouvel édifice : les deux entrées latérales en saillie, l’entrée centrale d’une lointaine ascendance bramantesque surélevée et placée dans l’axe du premier corps de la basilique, dont elle prolonge la profondeur. Nous nous trouvons ici face à une conception dont l’intellectualisme raffiné dépasse non seulement les amusements antiquaires de Pirri, mais aussi les résultats des expériences architecturales du début du XVIe siècle : le plan et les élévations compliquent volontairement ceux des édifices ecclésiastiques de la région d’Este, comme Santa Maria in Vado à Ferrare (achevée en 1518) et San Prospero à Reggio Emilia (achevée en 1527), et ne trouvent qu’une comparaison partielle dans une autre construction imaginaire, celle de l’église de la Vierge de la Vierge.autre construction imaginaire, celle de la fresque qui constitue le fond de laCène dans le réfectoire de l’abbaye de San Benedetto in Polirone, dont la paternité est encore débattue entre Corrège et Girolamo Bonsignori. L’effet d’accélération de la profondeur du premier plan vers l’arrière-plan et le retour est encore accentué par la géométrie du sol, qui est interrompue au premier plan par un coup de génie illusionniste : Marie est assise sur une marche dont la base semble glisser vers le spectateur, faisant tomber deux roses décrites avec un naturalisme nordique ; du bord dépasse, dans un tralice, le bâton cruciforme de saint Jean.

Les personnages sont enveloppés et surplombés par l’architecture, apparaissant si petits - jusqu’à l’échelle miniature de la femme tenant l’enfant par la main au centre de la place - qu’ils risquent de se perdre dans l’enchevêtrement des colonnes. L’agitation subtile qui anime les corps, même ceux posés dans l’effusion placide de la Vierge aux traits correggesques qui accompagne du regard la tendre étreinte entre Jésus et saint Jean, accentue cette impression. Le contact direct entre les deux cousins concrétise les timides approches tentées par Corrège dans la deuxième décennie avec les Familles sacrées de Pavie, Los Angeles et Orléans et par Raphaël d’abord dans la Madone de l’Amour divin de Capodimonte et ensuite dans la Madone du Chêne et de la Perle conservée au Prado, dont les modèles sont encore à la base d’un dessin de Giulio Romano conservé au Louvre et daté d’environ 152510. La douceur affective qui unit le groupe est cependant raidie par le jet de lumière froid et mental qui l’isole au centre de la nef et se répercute dans la volée de colonnes.

Ces éléments nous amènent à penser que le tableau a été peint dans un milieu émilien exposé à l’influence de Mantoue et conscient des modèles de Raphaël et des expériences de jeunesse de Corrège, dans une période que l’on peut circonscrire entre la seconde moitié de la troisième décennie et la quatrième. On sait qu’à Parme Allegri lui-même avait contribué à la diffusion du nouveau langage élaboré dans les sites décoratifs du Vatican, mais même à Reggio Emilia un canal privilégié avec Rome était ouvert : Bernardino Zacchetti se vantait d’un apprentissage avec Raphaël et d’une collaboration à la Chapelle Sixtine avec son compagnon Giovanni Trignoli, qui maintenait un contact étroit avec Michel-Ange11.

Bien que trahissant une certaine naïveté d’exécution, signe possible d’une intervention juvénile, le panneau de Bari présente en tout cas une extraordinaire originalité idéationnelle, innervée par une veine d’agitation qui, excluant a priori Parmigianino, suggère le nom de Lelio Orsi, le seul artiste de l’époque à présenter des compétences architecturales telles qu’elles justifient l’ambition qui inspire l’exploit perspectif. Le module de la nef cadencé par des baies arrondies couvertes par des voûtes lacunaires apparaît également dans la partie centrale d’une frise dont un dessin est conservé à la Pierpont Morgan Library, attribué au peintre de Reggio Emilia vers 156012. Sur ces traces, on est tenté d’apercevoir dans la machination architecturale un corrélat de l’odieux dispositif du Martyre de sainte Catherine; dans la marche du premier plan, une anticipation du plan incliné sur lequel le Christ mort gît entre la Charité et la Justice; dans la croix raccourcie du Baptiste, un prototype destiné à se reproduire à l’infini jusqu’à envelopper le Christ dans une forêt mentale. La petitesse des figures humaines par rapport à l’environnement est également un trait distinctif qui différencie les œuvres de dévotion de Lelio des frises de fresques qui se situent souvent à une échelle monumentale.

Le principal obstacle à l’exploration de ces indices est lié à la rareté des références pour la période de la jeunesse d’Orsi, qui a empêché jusqu’à présent une reconstruction complète. Le premier chantier décoratif connu impliquant l’artiste vers 153513, celui du château de Querciola, ne peut offrir une comparaison concluante compte tenu de la différence de contexte et de sujet ; il faut se contenter de trouver une agitation similaire des “esprits”.une agitation similaire des “esprits” à laquelle le rendu anatomique à la manière de Michel-Ange ne suffit pas à donner du concret, et un air de parenté qui relie les putti animant la frise au Jésus et au saint Jean du panneau de Bari. Post 1540 est la date probable de ce qui est aujourd’hui considéré comme la première œuvre mobile dans le catalogue de l’artiste de Reggio Emilia, Saint Michel soumettant Satan et pesant les âmes des morts de l’Ashmolean Museum d’Oxford, qui achève la réalisation d’un équilibre dynamique entre la grâce de Correggio, qui anime les poses sinueuses des personnages, et la violence expressive de Pippi émanant de la bouche béante de l’Enfer. Des éléments d’affinité avec la peinture de Bari peuvent être décelés ici dans la facilité de la représentation, dans l’échelle réduite des personnages par rapport à la surface de la toile et dans la direction chromatique qui privilégie les tons sombres et les ombres, en les éclaircissant par des jets soudains de lumière froide.

La résonance nettement plus faible que les échos du langage postraphaélique élaboré par Giulio Romano à la cour des Gonzague trouvent dans la Sainte Famille par rapport au panneau anglais nous incite à remonter à une période voisine de celle du site décoratif de Querciola, dans laquelle le peintre de Novellara est attesté par des documents dans la ville voisine de Reggio. L’unique référence, peu considérée par la critique, qui nous vient en aide est L’Elemosina di Sant’Omobono représentée sur la prédelle du retable dédié au saint crémonais exécuté pour l’église de San Prospero par l’élève le plus important de Bernardino Zacchetti, Nicolò Patarazzi (1495-post 1552), entre 1530 et 1535.

Le contraste entre l’image principale, monumentale et compassée, de stricte observance michelangelesque et raphaélesque, et la “vivacité inhabituelle” de la prédelle14 avait conduit Massimo Pirondini à émettre l’hypothèse d’une intervention de Lelio, en avance sur les “fantaisies débridées” de Quentin.fantaisies débridées" de Querciola15, corroborées par la collaboration du jeune artiste avec son maître d’âge mûr dans la décoration d’un arc de triomphe érigé en 1536 à l’occasion de l’entrée d’Ercole II Este dans la ville16. Sur fond de colonnade, au milieu d’hommes et surtout de femmes aux physionomies simplifiées, proches de celles de Marie et d’Elisabeth dans la Sainte Famille, qui se pressent dans ce qui ressemble plus à un tumulte populaire qu’à une distribution ordonnée d’aumônes, apparaissent des putti rubiconds et frisés comme l’Enfant Jésus et le Saint Jean. Le saint Omobono de droite semble plutôt être une transcription cursive, à la limite de la parodie, de l’austère qui se trouve au centre du compartiment principal et qui se prête à une comparaison étroite avec le Joseph du panneau de Bari. Même les draperies, presque humides et sillonnées de plis épais, sont proches de celles du tableau de Noicattaro. Une certaine maladresse dans l’exécution des anatomies ne fait que souligner la liberté et l’empressement de la composition, plus proche des scènes “terribles” laissées par Pordenone dans la cathédrale de Crémone que des chorégraphies classiques mises en place par Giulio Romano au Palais Te, opposant un rejet teinté d’irrévérence à la fermeté statique du retable.

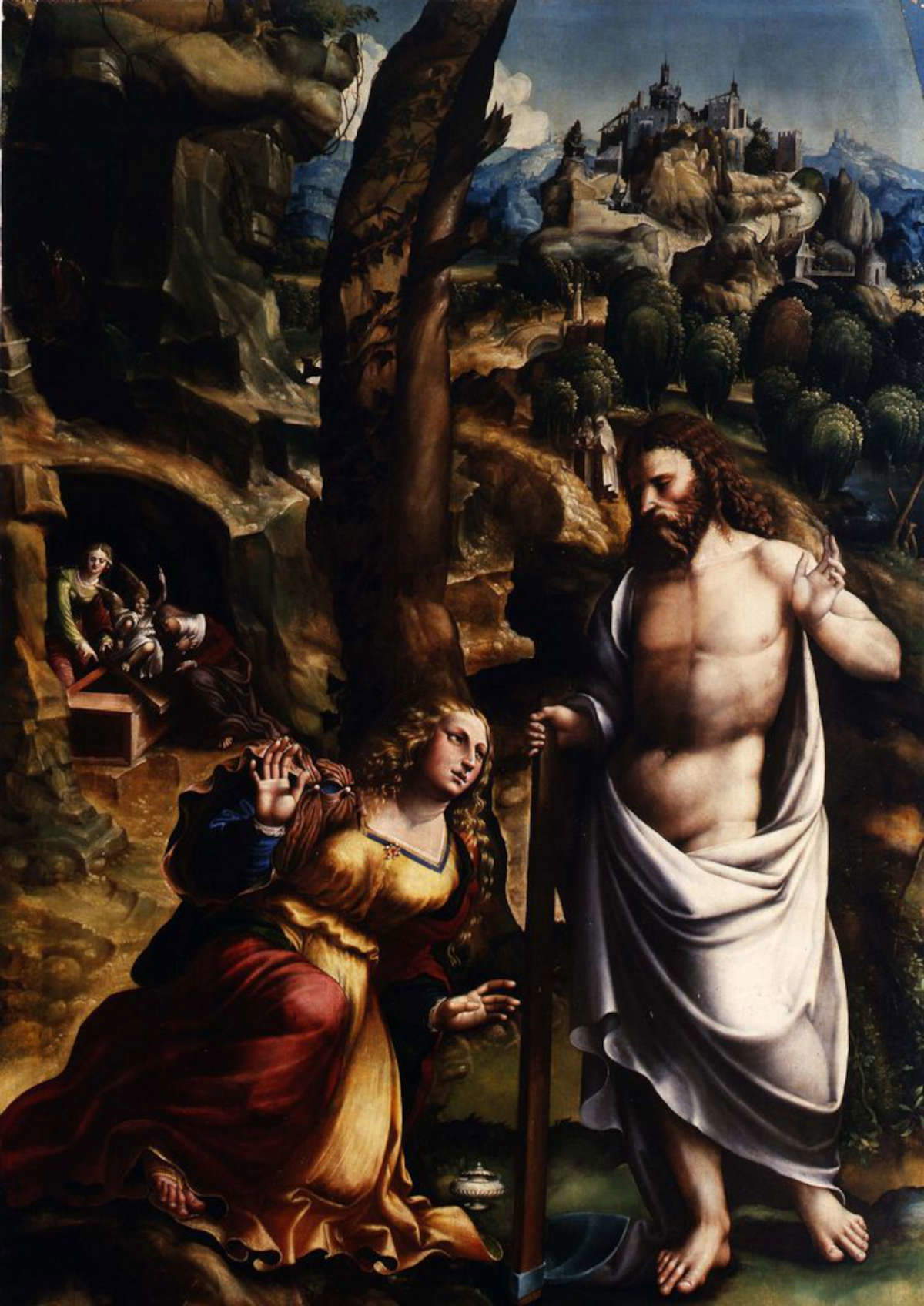

En prolongeant la comparaison avec l’unique retable daté de Patarazzi, le Noli me tangere commandé en 1538 pour l’église de Santa Maria del Popolo et aujourd’hui conservé dans les Musées Civiques, les épisodes narratifs d’un goût presque miniature des deux religieuses en marche et des deux Marie reçues dans le Sépulcre par l’Ange, qui semblent être du même peintre, semblent vouloir réintégrer la provocation impétueuse de la prédelle de saint Omobono de manière urbaine. Il est d’ailleurs difficile de ne pas voir d’analogies entre ces insertions et celles de la mère à l’enfant à l’arrière-plan de la Sainte Famille et de la croix raccourcie au premier plan du panneau comme dans le Sépulcre du retable. De telles références croisées suggèrent la possibilité que Lelio, ayant été exposé très jeune au classicisme palatial du maître de Reggiano et y ayant réagi dans l’Elemosina, ait fini par l’infecter temporairement avec sa verve narrative. C’était du moins avant que Patarazzi, dans les années 1940, "resserre de plus en plus ses défenses à l’intérieur de formules d’une vieille invention"17, à tel point que vers le milieu du siècle il reprit la Madone du Divin Amour de Raphaël, alors propriété de Leonello da Carpi de Meldola, dans la Madone à l’Enfant, Sainte Anne et Sainte Cola aujourd’hui conservée à la Pinacothèque Fontanesi18. D’autre part, la matière sculpturale des œuvres du maître peut être attribuée à la dureté qui caractérise les figurines de Joseph et Elisabeth du panneau de Bari et que Salmi avait associée aux modèles d’Ercole de’ Roberti19.

Sur cette base, l’attribution à Lelio Orsi acquiert de la substance au point de soutenir une tentative de chronologie des premières figures du peintre. Dans le doute qui subsiste quant à l’année de naissance de l’artiste (entre 1511 selon la tradition et 1508 selon les documents20), il est légitime de supposer que la prédelle de Sant’Omobono, exécutée en faveur de Nicolò Patarazzi, constitue l’œuvre la plus ancienne connue et peut être placée vers 1533, entre le placement de La Nuit de Corrège dans la chapelle des Pratonieri à San Prospero en 1530 et celui du Baptême du Christ actualisé de Michelangelo Anselmi dans la chapelle des Panciroli en 1534 ou 1535. Comme le suggère Pirondini, l’Elemosina serait une remorque pour les frises expressionnistes de Querciola, inspirées du “théâtre populaire” de Pordenone à Crémone et des dernières réverbérations de la culture grotesque propagée par Leonbruno à Mantoue avant les inventions de Giulio Romano. La Sainte Famille déjà Macario, qui témoigne d’une plus grande maturité compositionnelle, peut suivre de peu les décorations du château, la plaçant à proximité de la collaboration à l’arc de triomphe pour Hercule II, la première commande publique enregistrée dans les documents.

L’observation proposée incidemment par D’Elia pour tenter de rapprocher des données trop éloignées les unes des autres, celles concernant Antonio Pirri et Lelio Orsi, est donc révélatrice en établissant une analogie impossible mais suggestive entre deux interprètes originaux et seulement apparemment marginaux de leur temps.

1 Mario Salmi, Appunti per la storia della pittura in Puglia, L’Arte, XXII (1919), p. 175.

2 Ibid.

3 Ibid, p. 176.

4 Ibidem.

5 Michele D’Elia, Mostra dell’Arte in Puglia dal tardo Antico al Rococò : catalogo, Bari, Pinacoteca Provinciale, 19 juillet-31 décembre 1964, Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1964, p. 110.

6 Ibid.

7 Giuliano Briganti, a cura di, La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milan, Electa, 1988, vol. 2, p. 806.

8 Mauro Natale, Antonio Pirri, La Visitazione, in Museo Poldi Pezzoli. Dipinti, édité par Joyce Brusa, Alessandra Mottola Molfino et Mauro Natale, Milan, Electa, 1989, p. 129 ; Pietro Di Natale, Antonio Pirri, Presentazione di Gesù al Tempio, entry 19, in Rinascimento a Ferrara : Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, édité par Vittorio Sgarbi et Michele Danieli, catalogue d’exposition, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 18 février - 19 juin 2023, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2023, p. 140.

9 Briganti, 1988.

10 Roberta Serra, Madone, enfant et saint Jean entre les saints Paul et Marie-Madeleine en adoration, in Giulio Romano a Mantova. “ Con nuova e stravagante maniera ”, catalogue de l’exposition, 6 octobre 2019-6 janvier 2020, Mantoue, Palazzo Ducale, édité par Laura Angelucci, Roberta Serra, Peter Assmann, Paolo Bertelli, 2019, Milan, Skira, p. 134.

11 Massimo Pirondini, La pittura nel Cinquecento a Reg gio Emilia, Reggio Emilia, Credito Emiliano, 1985, pp. 99-100.

12 https://www.themorgan.org/drawings/item/142230.

13NoraClerici Bagozzi, Frise avec putti, satyres, chevaux, guerriers, animaux monstrueux et armoiries, carte 1, in Lelio Orsi, édité par Elio Monducci et Massimo Pirondini, Reggio Emilia, Credito Emiliano, 1987, pp. 40-43.

14 Pirondini, 1985, p. 127.

15 Ibid, p. 30.

16 Ibid, p. 127.

17 Ibid, p. 35.

18 Pirondini, 1985, p. 129.

19 M. Salmi, 1919, p. 176.

20 Massimo Pirondini, La vie et l’environnement, in AAVV, Lelio Orsi, Credito Emiliano, Reggio Emilia, p. 21.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.