La mostra Il dono dell’arte. Donazioni acquisizioni restauri 2004-2025 allestita alla Pinacoteca Provinciale di Bari “Corrado Iaquinto”, a cura di Nicola Zito, fino al 10 ottobre, si pone l’obiettivo di mettere in luce uno specifico aspetto dell’interazione tra il museo e il suo pubblico, quello delle donazioni, con l’esposizione di un gruppo di opere d’arte donate alla Pinacoteca da artisti o loro eredi, da collezionisti e da rappresentanti della società civile. Per la locandina è stato scelto un dipinto entrato solo di recente, nel 2023, nella collezione dell’istituto grazie al testamento della precedente proprietaria Anna Maria Macario di Noicattaro e restaurato per l’occasione, evidenziandone la straordinaria qualità. Si tratta di una tavola che rappresenta, al centro di un’architettura chiesastica, una Madonna col Bambino e San Giovannino, mentre sul lato destro un santo anziano – identificato in San Zaccaria ma da individuarsi più coerentemente in San Giuseppe, che completa una Sacra Famiglia – è intento a una conversazione con Santa Elisabetta. Anche la storia critica della tavola è relativamente recente e particolarmente suggestiva.

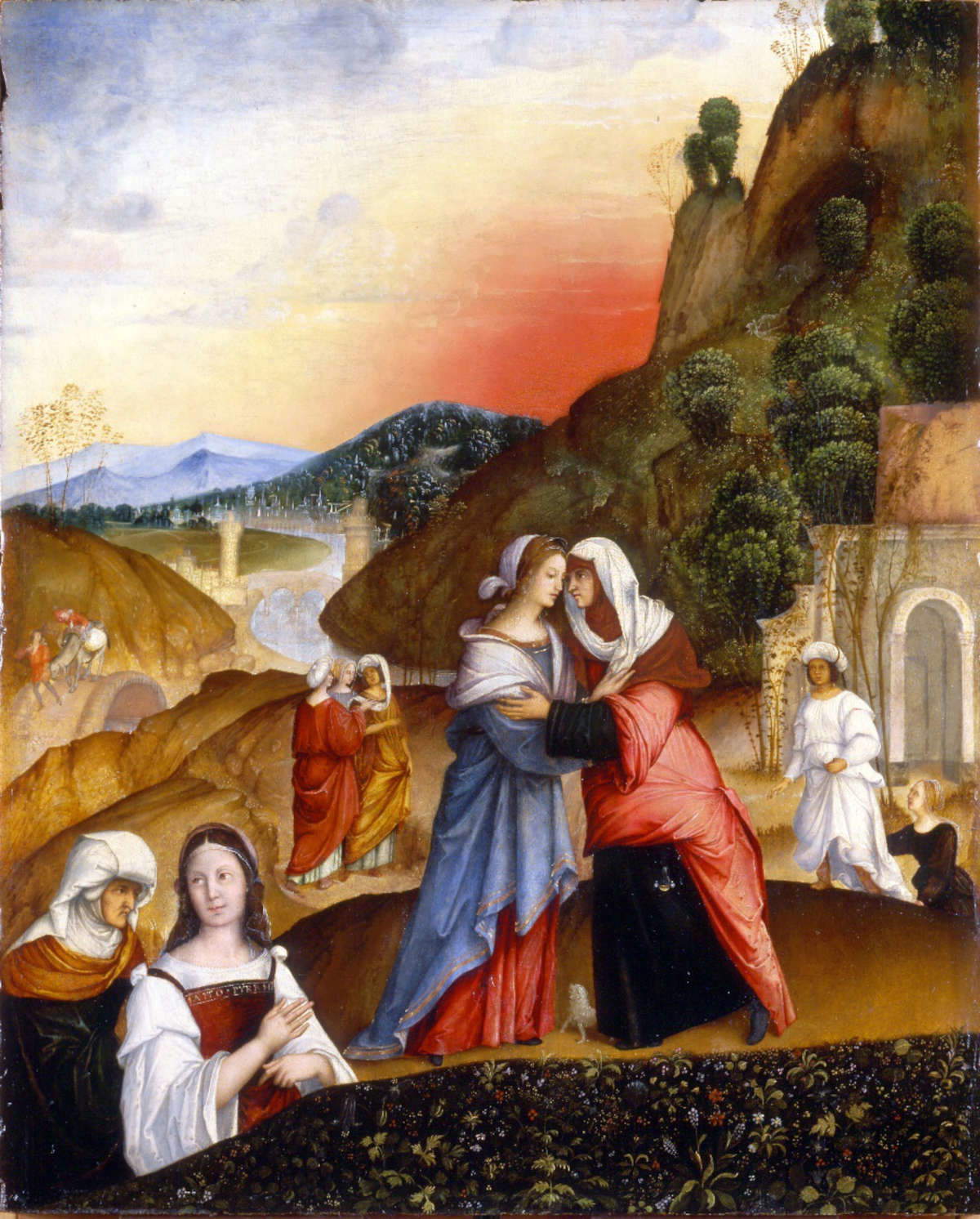

Il dipinto fu infatti portato all’attenzione degli studi nel 1919 da Mario Salmi, che l’aveva individuato nella collezione Macario dove era accompagnata da un’attribuzione a Raffaello. Pur non biasimando il riferimento all’urbinate in virtù del “gentile motivo del gruppo mediano”1, lo storico lo rifiutava riconducendo invece l’autore a un composito ambito emiliano-romagnolo, alla luce degli echi dei modelli di Melozzo da Forlì nell’architettura, di Ercole de’ Roberti nella “fermezza e durezza” dei due santi e degli Zaganelli e di Domenico Panetti nella “mancanza di rapporto fra la Vergine allungatissima e le altre figure”2. L’identità che meglio sintetizzava questi elementi era, per Salmi, quella di Antonio Pirri, pittore bolognese di cui erano allora noti una Visitazione e un San Sebastiano conservati al Museo Poldi Pezzoli di Milano.

Proprio le analogie tra le “snelle proporzioni” delle figure femminili nella Visitazione e nella tavola di Noicattaro e l’affinità dei “panneggi […] un po’ duri nelle pieghe minute, angolose e guidate quasi sempre da nervature filiformi e serpeggianti”, oltre all’attenzione a “minuziosi particolari” come i fiori in primo piano3, fornivano allo studioso le motivazioni stilistiche a supporto per l’attribuzione. L’argomento principale, tuttavia, sembrava consistere nell’attestazione di Pirri a Napoli nel 1511, quando il pittore aveva stimato il valore di un dipinto del compatriota Antonio Rimpatta: dalla capitale alla Puglia il passo era relativamente breve. Tale riferimento cronologico costringeva però Salmi a giustificare l’evidente scarto rispetto all’esecuzione della tavola, che lo studioso collocava “più vicino alla metà del Cinquecento”4, con l’ipotesi di un soggiorno prolungato del bolognese nella città partenopea dove avrebbe potuto entrare in contatto con esempi raffaelleschi e fiamminghi.

A distanza di quasi mezzo secolo, Michele D’Elia5 catalogava l’opera ridefinendone il soggetto in una più generica Sacra Conversazione e riprendeva l’attribuzione a Pirri; l’impaccio causato dalla distanza temporale rispetto alle opere note del bolognese portava lo studioso a ravvisare nel dipinto un tentativo di “aggiornamento sui moderni portati della cultura manierista, da Giulio Romano e Lelio Orsi” da parte di un “pittore ritardatario, ansioso di novità e insieme incapace di coglierne i valori significativi”6.

Le ricerche compiute successivamente su Antonio Pirri hanno ulteriormente destituito di plausibilità l’appartenenza della tavola Macario al catalogo del pittore. La sua produzione, saldamente ancorata alla tradizione tardo-quattrocentesca ferrarese di de’ Roberti e del primo Lorenzo Costa, appare infatti movimentata da aperture che non spaziano oltre le interpretazioni proto-classiciste dei modelli di Perugino elaborate agli esordi del nuovo secolo dagli Zaganelli e da Marco Palmezzano in terra di Romagna e da Francesco Francia a Bologna7, con una sensibilità alle deviazioni anticlassiche tracciate da Amico Aspertini8: in sintesi l’opera di Pirri si configura come una “unità pittorica” che “non è tale da far presagire ulteriori determinanti sviluppi”9 come quelli presupposti da Salmi e D’Elia. In tale catalogo omogeneo e tutto concentrato intorno alla data del 1511, la Visitazione milanese associata non senza forzature interpretative alla Sacra Famiglia pugliese rappresenta peraltro con ogni probabilità il primo numero, posto a conclusione di una formazione di marca estense. Quello verso le esperienze post-rinascimentali del Pippi e di Orsi rappresenta quindi un salto “quantico” impossibile per Pirri. Come a volte accade, tuttavia, un’associazione a prima vista incongrua può rivelare una nuova pista di indagine, per esplorare la quale, in mancanza di informazioni sulle vicende precedenti del dipinto, è opportuno sottoporre la Sacra Famiglia a una lettura stilistica ravvicinata.

Il primo elemento a colpire l’attenzione nella tavola è la complessità della fabbrica architettonica che la ospita. La navata centrale dell’ambiente ecclesiale è scandita da campate a sesto pieno intervallate da archi trionfali decorati a lacunari e sorretti da coppie di colonne libere che si raddoppiano nelle navate laterali, moltiplicando i punti di vista in una serrata progressione prospettica. Questa trova una breve pausa di respiro in una piazza sulla quale si aprono tre monumentali accessi a un nuovo edificio; i due laterali aggettanti, quello centrale di lontana ascendenza bramantesca sopraelevato e posto in asse con il primo corpo basilicale, a prolungarne la profondità. Siamo qui di fronte a un’ideazione il cui raffinato intellettualismo supera non solo i divertimenti antiquari di Pirri, ma anche i risultati delle sperimentazioni architettoniche del primo Cinquecento: la pianta e gli alzati sottopongono a una complicazione intenzionale quelli di fabbriche ecclesiastiche di area estense come Santa Maria in Vado a Ferrara (completata entro il 1518) e San Prospero a Reggio Emilia (compiuta nel 1527), trovando un raffronto parziale soltanto in un’altra costruzione immaginaria, quella dell’affresco che fa da sfondo all’Ultima Cena nel refettorio dell’abbazia di San Benedetto a Polirone, di paternità ancora dibattuta tra Correggio e Girolamo Bonsignori. L’effetto di accelerazione in profondità dal primo piano verso lo sfondo e ritorno è ulteriormente accentuato dalla geometria del pavimento, che si interrompe in primo piano con un colpo di genio illusionistico: Maria siede su un gradino il cui basamento sembra scivolare verso lo spettatore facendone cadere due rose descritte con naturalismo nordico; dal bordo sporge, in tralice, il bastone cruciforme di San Giovannino.

I personaggi sono avvolti e sovrastati dall’architettura, apparendo tanto piccoli – fino alla scala miniaturistica della donna che tiene il bambino per la mano al centro della piazza – da rischiare di perdersi nell’intrico di colonne. Ad accentuare tale impressione è la sottile agitazione che anima i corpi, anche quelli atteggiati a una placida effusione della Vergine dai tratti correggeschi che accompagna con lo sguardo il tenero abbraccio tra Gesù e san Giovanni. Il contatto diretto tra i due cugini porta a compimento i timidi avvicinamenti tentati da Correggio nel secondo decennio con le Sacre Famiglie di Pavia, di Los Angeles e Orléans e da Raffaello prima nella Madonna del Divino Amore di Capodimonte e poi nella Madonna della Quercia e nella Perla conservate al Prado, i cui modelli sono ancora alla base di un disegno di Giulio Romano conservato al Louvre e datato intorno al 152510. La dolcezza degli affetti che unisce il gruppo è irrigidita tuttavia dal getto di luce fredda e mentale che lo isola al centro della navata per riverberarsi nella fuga di colonne.

Tali elementi portano a ritenere il dipinto realizzato in un ambiente emiliano esposto all’influsso di Mantova ed edotto sia dei modelli di Raffaello sia delle esperienze giovanili di Correggio, in un periodo circoscrivibile tra la seconda metà del terzo decennio e il quarto. È noto come a Parma lo stesso Allegri avesse contribuito a diffondere il nuovo linguaggio elaborato nei cantieri decorativi vaticani, ma anche a Reggio Emilia era aperto un canale privilegiato con Roma: Bernardino Zacchetti vantava un alunnato presso Raffaello e una collaborazione alla Cappella Sistina con il compagno Giovanni Trignoli, che mantenne stretti contatti con Michelangelo11.

Pur tradendo alcune ingenuità esecutive, possibile segno di un intervento giovanile, la tavola barese presenta in ogni caso una straordinaria originalità ideativa, innervata da una vena di inquietudine che, escludendo a priori Parmigianino, suggerisce proprio il nome di Lelio Orsi, l’unico artista del periodo a presentare capacità architettoniche tali da giustificare l’ambizione che ispira l’exploit prospettico. Il modulo della navata cadenzata da campate a tutto sesto coperte da volte a lacunari compare peraltro anche nel comparto centrale di un fregio di cui si conserva un disegno alla Pierpont Morgan Library, attribuito al pittore reggiano intorno al 156012. Su queste tracce si è tentati di scorgere nella macchinazione architettonica un correlato dell’efferato congegno del Martirio di Santa Caterina; nel gradino in primo piano un’anticipazione del piano inclinato su cui giace il Cristo morto tra la Carità e la Giustizia; nella croce scorciata del Battista un prototipo destinato a riprodursi all’infinito fino a inviluppare Cristo in una selva mentale. Anche la piccolezza delle figure umane in rapporto con l’ambiente è un tratto distintivo che differenzia le opere devozionali di Lelio dai fregi ad affresco spesso intonati a una scala monumentale.

L’ostacolo principale da affrontare nell’esplorazione di tali indizi è legato alla scarsità di riferimenti per il periodo della giovinezza di Orsi, che ne hanno finora impedito una ricostruzione compiuta. Il primo cantiere decorativo noto che coinvolse l’artista intorno al 153513, quello del castello di Querciola, non può offrire un paragone risolutivo alla luce della differenza del contesto e del soggetto; occorre limitarsi a riscontrare un’analoga agitazione degli “spiritelli” cui la resa anatomica di impronta michelangiolesca non basta a dare concretezza e un’aria di parentela che lega i putti che animano il fregio al Gesù e al san Giovannino della tavola barese. Posteriore al 1540 è la datazione probabile di quella che è considerata a ora la prima opera mobile nel catalogo del reggiano, il San Michele che sottomette Satana e pesa le anime dei defunti dell’Ashmolean Museum di Oxford, la quale consuma il raggiungimento di un equilibrio dinamico tra la grazia di Correggio, che anima le sinuose pose delle figure, e la violenza espressiva del Pippi che promana dalla bocca spalancata dell’Inferno. Elementi di affinità con il dipinto di Bari possono essere qui individuati nella spigliatezza della rappresentazione, nella scala ridotta dei personaggi rispetto alla superficie della tela e nella regia cromatica che predilige i toni scuri e le ombre, rischiarandoli con improvvisi getti di luce fredda.

La risonanza decisamente più flebile che gli echi del linguaggio post-raffaellesco elaborato da Giulio Romano alla corte dei Gonzaga trovano nella Sacra Famiglia rispetto alla tavola inglese ci inducono ad addentrarci a ritroso in un periodo adiacente a quello del cantiere decorativo di Querciola, nel quale il pittore di Novellara è attestato dai documenti nella vicina città di Reggio. L’unico riferimento, poco considerato dalla critica, che corre in nostro aiuto è L’Elemosina di Sant’Omobono raffigurata sulla predella della pala d’altare dedicata al santo cremonese eseguita per la chiesa di San Prospero dal più importante allievo di Bernardino Zacchetti, Nicolò Patarazzi (1495-post 1552), tra il 1530 e il 1535.

Il contrasto tra la monumentale e compassata immagine principale, di stretta osservanza michelangiolesca e raffaellesca, e la “vivacità inconsueta” della predella14 aveva portato Massimo Pirondini a ipotizzarvi un intervento di Lelio, in anticipo sulle “sfrenate fantasie” di Querciola15, corroborato dalla collaborazione del giovane artista con il maturo maestro nella decorazione di un arco di trionfo eretto nel 1536 in occasione dell’ingresso in città di Ercole II Este16. Sullo sfondo di un colonnato, tra uomini e soprattutto di donne dai tratti fisionomici semplificati affini a quelli di Maria e di Elisabetta nella Sacra Famiglia che si accalcano forsennate in quello che somiglia più a un sommovimento popolare che a un’ordinata distribuzione dell’elemosina, si affacciano putti rubicondi e riccioluti come il Gesù Bambino e il San Giovannino. Il Sant’Omobono sulla destra appare invece una trascrizione corsiva, al limite della parodia, di quello austero che giganteggia al centro dello scomparto principale e si presta a un confronto ravvicinato con il Giuseppe della tavola barese. Anche i panneggi quasi umidi e solcati da fitte pieghe sono vicini a quelli del dipinto proveniente da Noicattaro. Un certo impaccio esecutivo nelle anatomie non fa altro che evidenziare la libertà e la foga della composizione, più vicine alle scene “terribili” lasciate da Pordenone nel Duomo di Cremona che alle coreografie classiche allestite da Giulio Romano a Palazzo Te, opponendo un rifiuto venato di irriverenza alla fermezza statica della pala.

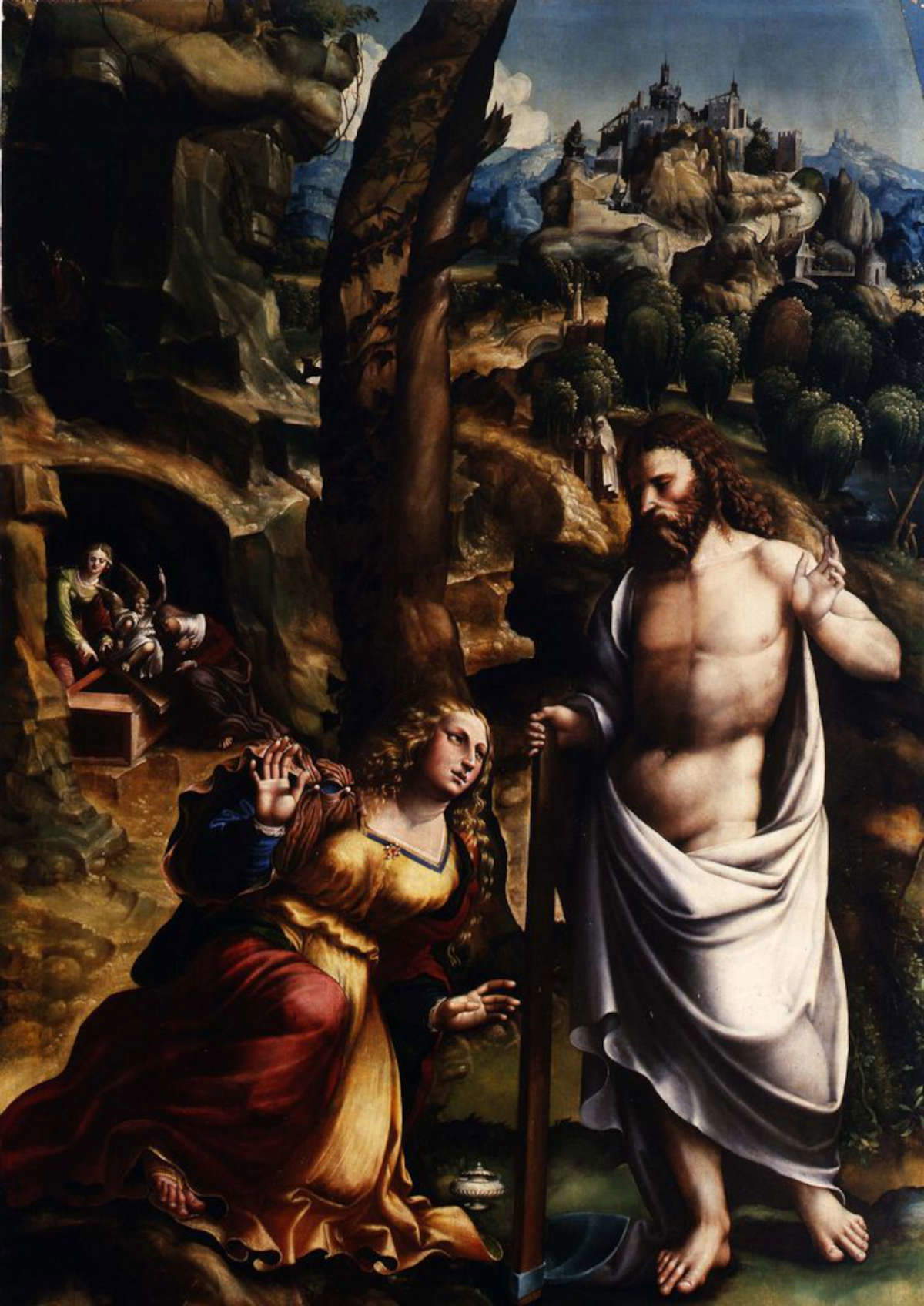

Estendendo il confronto all’unica pala di Patarazzi datata, il Noli me tangere commissionato nel 1538 per la chiesa di Santa Maria del Popolo e ora conservato ai Musei Civici, gli episodi narrativi di gusto quasi miniaturistico delle due monache in cammino e delle due Marie accolte nel Sepolcro dall’Angelo, che appaiono di mano dello stesso pittore, sembrano voler reintegrare in modo urbano l’irruente provocazione della predella di Sant’Omobono. È difficile, peraltro, non cogliere analogie tra questi inserti e quelli della madre con il bambino sullo sfondo della Sacra Famiglia e della croce scorciata sul primo piano della tavola come nel Sepolcro della pala d’altare. Tali rimandi suggeriscono la possibilità che Lelio, dopo essere stato esposto in giovane età al paludato classicismo del maestro reggiano e avervi opposto la propria reazione nell’Elemosina, avesse finito per contagiarlo temporaneamente con la sua verve narrativa. Questo perlomeno prima che Patarazzi andasse negli anni Quaranta “sempre più serrandosi a difesa entro formule di ormai vecchia invenzione”17 tanto da riprendere ancora verso la metà del secolo la Madonna del Divino Amore di Raffaello, allora di proprietà di Leonello da Carpi di Meldola, nella Madonna con il Bambino, Sant’Anna e San Cola ora alla Pinacoteca Fontanesi18. Si potrà imputare alla materia scultorea delle opere del maestro, d’altra parte, la durezza che caratterizza le figurine di Giuseppe ed Elisabetta nella tavola barese e che Salmi aveva associato ai modelli di Ercole de’ Roberti19.

Su questa base, l’attribuzione a Lelio Orsi acquisisce sostanza al punto da sostenere un tentativo di scansione temporale dei primi numeri del pittore. Nel dubbio ancora aperto sull’anno di nascita dell’artista (tra il 1511 tramandato dalla tradizione e il 1508 dedotto dai documenti20) è lecito assumere che la predella di Sant’Omobono, eseguita in aiuto di Nicolò Patarazzi, costituisca il primo lavoro noto e possa collocarsi intorno al 1533, tra il collocamento della Notte di Correggio nella cappella Pratonieri in San Prospero nel 1530 e quello dell’aggiornato Battesimo di Cristo di Michelangelo Anselmi nella cappella Panciroli nel 1534 o 1535. Come suggerito da Pirondini, l’Elemosina farebbe da trailer degli espressionistici fregi di Querciola, ispirati al “teatro popolare” di Pordenone a Cremona e agli ultimi riverberi della cultura delle grottesche propagati da Leonbruno a Mantova prima ancora che alle invenzioni di Giulio Romano. La Sacra Famiglia già Macario, che testimonia una maggiore maturità compositiva, potrebbe seguire di poco le decorazioni del castello collocandosi in prossimità della collaborazione all’arco di trionfo per Ercole II, il primo incarico pubblico registrato dai documenti.

L’osservazione proposta incidentalmente da D’Elia nel tentativo di tenere insieme dati troppo distanti tra loro, quelli riguardanti Antonio Pirri e Lelio Orsi, si mostra quindi rivelatoria tracciando un’analogia impossibile ma suggestiva tra due interpreti originali e solo apparentemente marginali del proprio tempo.

1 Mario Salmi, Appunti per la storia della pittura in Puglia, L’Arte, XXII (1919), p. 175.

2 Ibidem.

3 Ivi, p. 176.

4 Ibidem.

5 Michele D’Elia, Mostra dell’Arte in Puglia dal tardo Antico al Rococò: catalogo, Bari, Pinacoteca Provinciale, 19 luglio-31 dicembre 1964, Roma, Istituto Grafico Tiberino, 1964, p. 110.

6 Ibidem.

7 Giuliano Briganti, a cura di, La pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano, Electa, 1988, vol. 2, p. 806.

8 Mauro Natale, Antonio Pirri, La Visitazione, in Museo Poldi Pezzoli. Dipinti, a cura di Joyce Brusa, Alessandra Mottola Molfino e Mauro Natale, Milano, Electa, 1989, p. 129; Pietro Di Natale, Antonio Pirri, Presentazione di Gesù al Tempio, scheda 19, in Rinascimento a Ferrara: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa, a cura di Vittorio Sgarbi e Michele Danieli, catalogo della mostra, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 18 febbraio - 19 giugno 2023, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2023, p. 140.

9 Briganti, 1988.

10 Roberta Serra, Madonna, il Bambino e san Giovannino tra i Santi Paolo e Maria Maddalena in adorazione, in Giulio Romano a Mantova. “Con nuova e stravagante maniera”, catalogo della mostra, 6 ottobre 2019-6 gennaio 2020, Mantova, Palazzo Ducale, a cura di Laura Angelucci, Roberta Serra, Peter Assmann, Paolo Bertelli, 2019, Milano, Skira, p. 134.

11 Massimo Pirondini, La pittura nel Cinquecento a Reggio Emilia, Reggio Emilia, Credito Emiliano, 1985, pp. 99-100.

12 https://www.themorgan.org/drawings/item/142230

13Nora Clerici Bagozzi, Fregio con putti, satiri, cavalli, guerrieri, animali mostruosi e stemmi, scheda 1, in Lelio Orsi, a cura di Elio Monducci e Massimo Pirondini, Reggio Emilia, Credito Emiliano, 1987, pp. 40-43.

14 Pirondini, 1985, p. 127.

15 Ivi, p. 30.

16 Ivi, p. 127.

17 Ivi, p. 35

18 Pirondini, 1985, p. 129.

19 M. Salmi, 1919, p. 176.

20 Massimo Pirondini, La vita e l’ambiente, in AAVV, Lelio Orsi, Credito Emiliano, Reggio Emilia, p. 21.

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.