Comment le Parthénon était-il éclairé ? Cette question lointaine, qui a fasciné les chercheurs pendant des siècles, trouve de nouvelles réponses grâce à une recherche publiée par l’Université de Cambridge. L’étude, dirigée par Juan de Lara(Université d’Oxford et University College London), réinterprète complètement la dynamique de l’éclairage du temple d’Athènes grâce à une méthodologie avancée basée sur des modèles tridimensionnels et des simulations physiques de la lumière. Les résultats changent radicalement notre compréhension : loin d’être un espace de marbre inondé de lumière, l’intérieur du Parthénon était principalement un environnement sombre, où quelques effets d’éclairage calibrés transformaient la vision de la statue d’Athéna en uneexpérience épiphanique.

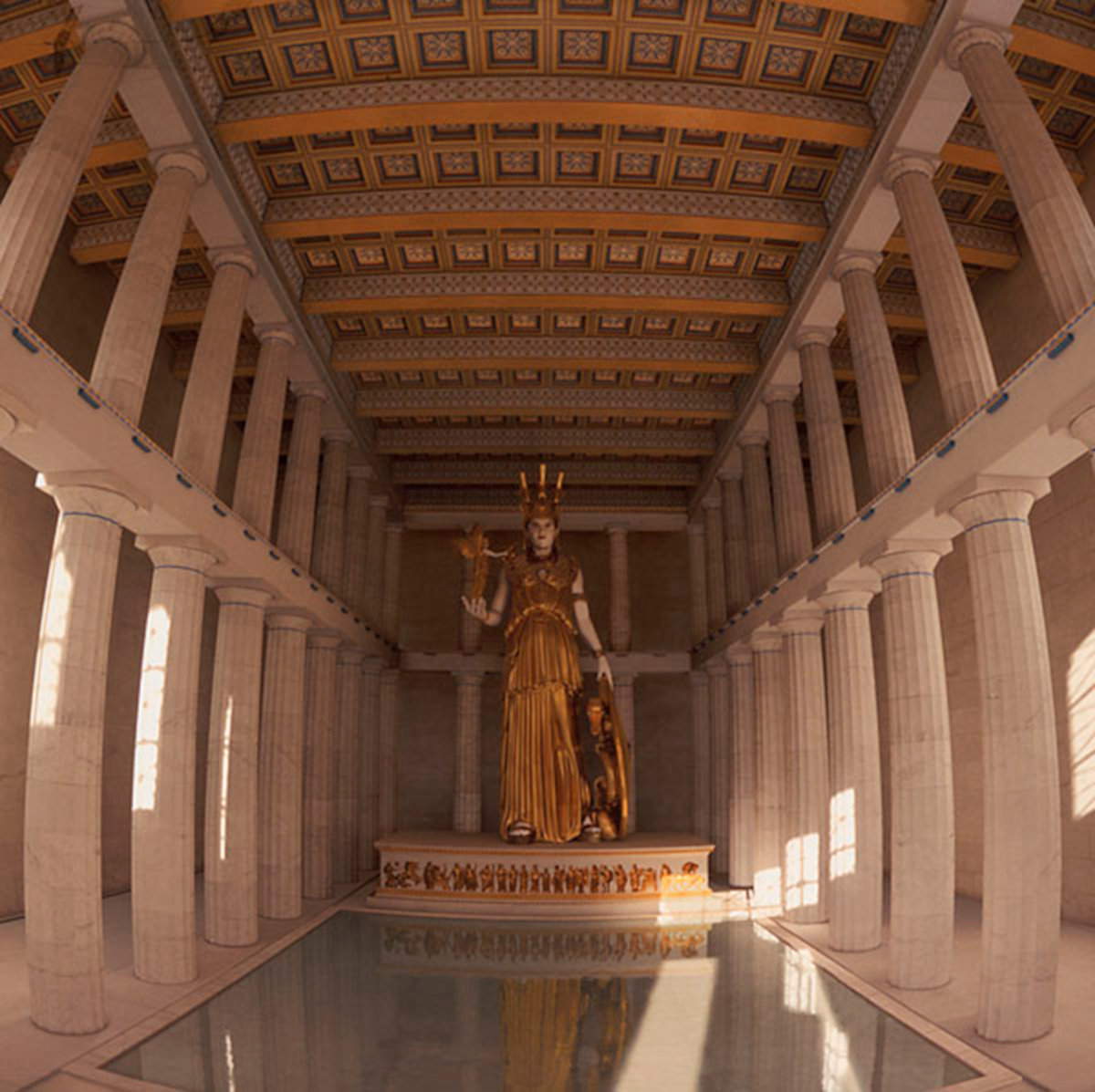

Le temple, symbole du classicisme, a été conçu avec une attention millimétrique pour contrôler la lumière. Orienté à l’est pour capter les premiers rayons du soleil, il est équipé de fenêtres latérales, de lucarnes, peut-être de toits translucides et, étonnamment, même d’un bassin réfléchissant. Tout est conçu pour mettre en valeur la statue chryséléphantine d’Athéna créée par Phidias : l’or et l’ivoire brillent, tantôt à la lueur d’une seule lampe, tantôt sous un rayon de soleil parfaitement aligné.

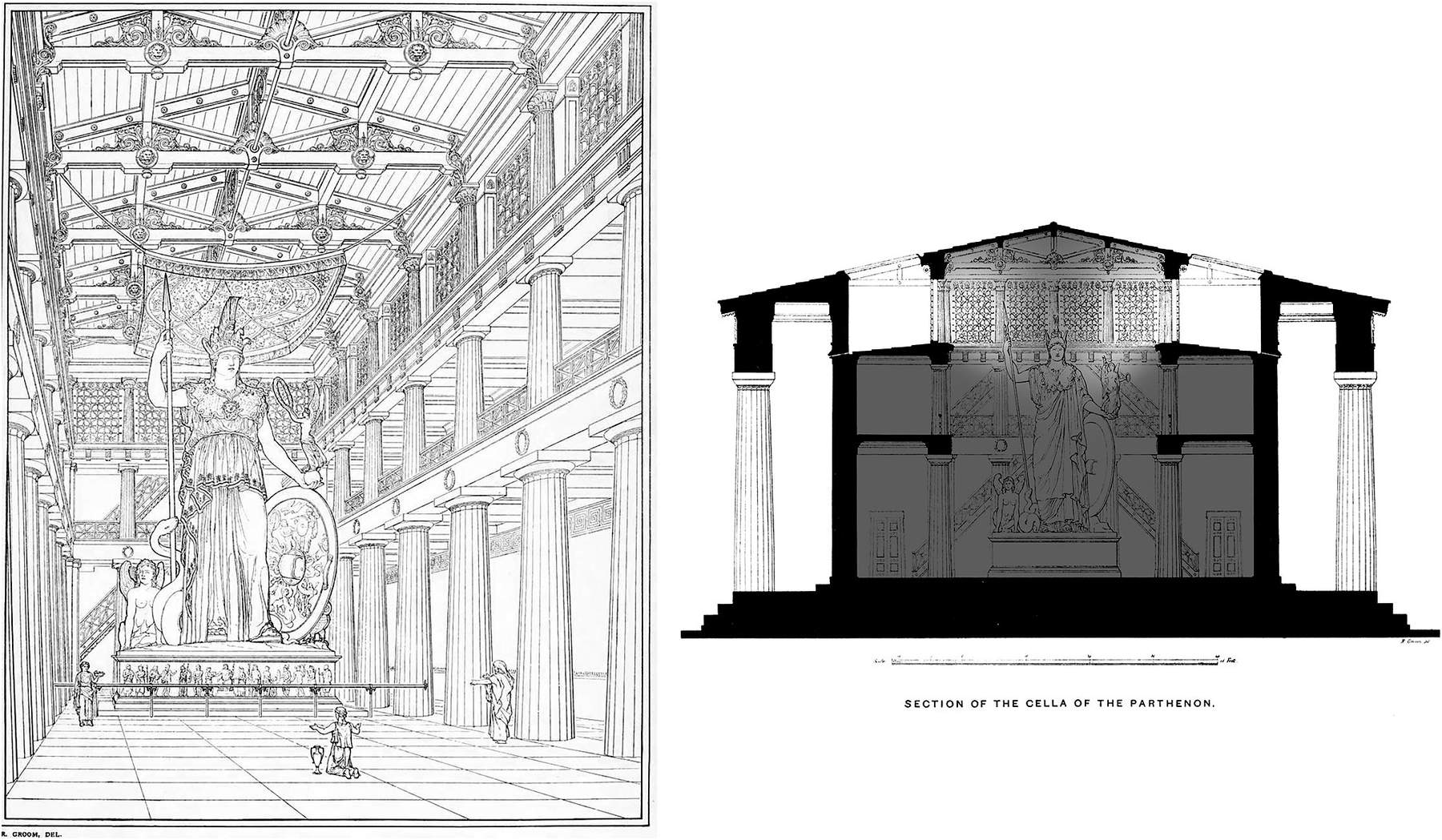

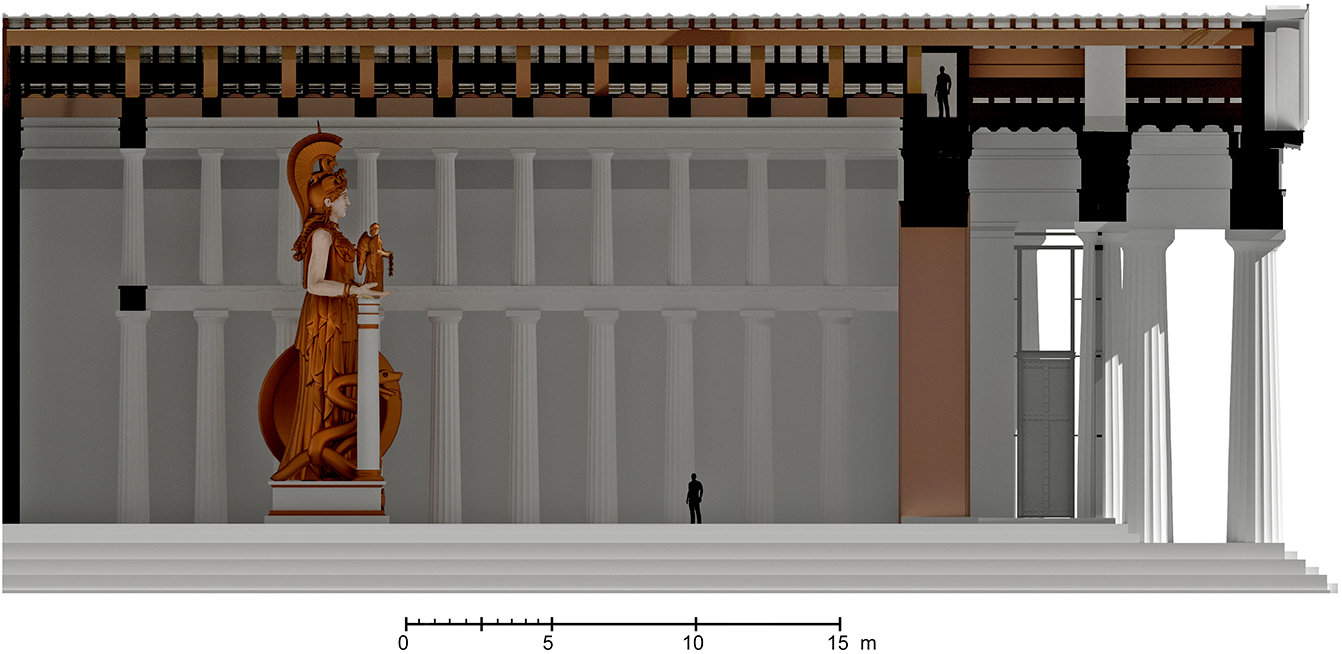

Les recherches de M. De Lara commencent ici : comment évaluer l’efficacité réelle de ces dispositifs antiques ? Les sources classiques, de Vitruve à Pausanias, présentent des fragments et l’archéologie ajoute des indices. Mais seule la technologie moderne peut fournir une image cohérente du temple. Le projet a donc reconstruit numériquement le Parthénon, en intégrant tous les détails connus : épaisseurs de marbre, ouvertures, reflets, objets votifs, et même le contenu de la cella. Les simulations, basées sur des rendus physiquement corrigés (PBR), ont montré comment la lumière se comportait réellement à l’intérieur. Il est apparu que l’éclairage de l’entrée principale était limité, protégé par le porche et les barrières en bois. La lumière du matin, bien que symboliquement importante, n’éclairait la statue que certains jours ou dans certaines conditions. D’autres moyens, en revanche, étaient fondamentaux : les fenêtres latérales, considérées par beaucoup comme marginales, permettaient au contraire à la lumière de pénétrer dans les salles latérales, où étaient exposées de précieuses offrandes votives et peut-être même des décorations picturales, aujourd’hui perdues. Et encore : le toit, selon certains, était fait de tuiles de marbre de Paros, choisies pour leur translucidité. Cependant, les preuves archéologiques indiquent l’utilisation prépondérante du marbre pentélique, moins transparent.

Un élément clé du système d’éclairage était le bassin d’eau documenté par Pausanias et confirmé par les preuves archéologiques. Placé devant la statue, il servait peut-être à réguler l’humidité, mais aussi, selon certains spécialistes, à réfléchir la lumière vers le haut. Des expériences récentes confirment que l’effet miroir était possible, surtout si le fond du bassin était en pierre sombre, comme dans le temple de Zeus à Olympie. La lumière reflétée sur l’or et l’ivoire de la statue aurait engendré une vision éblouissante, une apparition divine, un thauma, c’est-à-dire un émerveillement sacré, comme le rapportent les auteurs antiques.

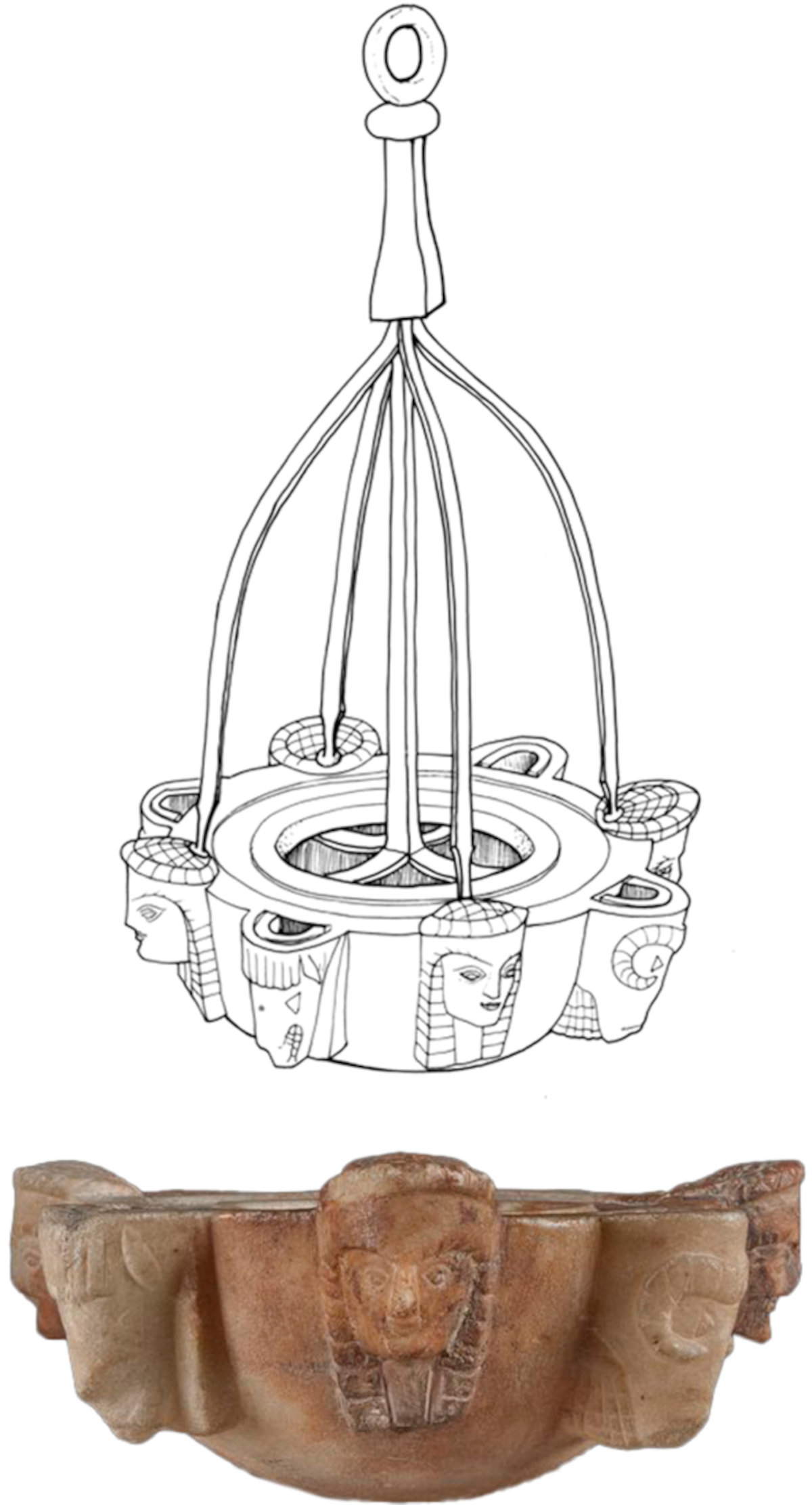

Le rôle des lampes a également été reconsidéré. Les sources les mentionnent rarement, mais l’hypothèse la plus créditée aujourd’hui est celle d’une “flamme éternelle” symbolique et solitaire placée près de la statue. Il ne s’agit pas d’un système d’éclairage diffus, mais d’un point lumineux unique, chargé d’une signification religieuse. Comme dans la tradition romaine de la déesse Vesta ou dans la culture juive du ner tamid, le Parthénon aurait également abrité une lampe toujours allumée, emblème de la présence divine. Cependant, la contribution de de Lara ne se limite pas à la reconstruction technique. L’étude analyse également deux siècles d’hypothèses et de modèles, de Quatremère de Quincy à Fergusson jusqu’aux reproductions physiques des XIXe et XXe siècles, comme le Parthénon de Nashville ou les maquettes du Musée royal de l’Ontario. Ces modèles, souvent interprétés avec un optimisme lumineux excessif, ne tenaient pas compte de facteurs tels que l’absorption de la lumière par les matériaux ou l’absence de surfaces réfléchissantes. La simulation numérique a donc permis de corriger ces distorsions, donnant une image plus fidèle (et plus sombre) de l’intérieur.

Les implications de cette recherche sont vastes, tant pour l’histoire de l’art et de l’architecture antiques que pour la compréhension de l’expérience religieuse dans le monde grec. Le Parthénon, comme d’autres temples, était un espace sacré où la lumière, la forme et la matière conspiraient à créer une rencontre avec le divin. L’obscurité était donc un choix clairement défini. La lumière était dosée, concentrée, focalisée : un faisceau qui n’éclairait l’Athéna qu’à certains moments.

|

| Comment le Parthénon était-il éclairé dans l'Antiquité ? De nouvelles recherches réécrivent l'histoire du temple grec |

L'auteur de cet article: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.