Wie wurde der Parthenon beleuchtet? Eine weit entfernte Frage, die Gelehrte seit Jahrhunderten fasziniert, findet dank einer von derUniversität Cambridge veröffentlichten Studie neue Antworten. Die von Juan de Lara(Universität Oxford und University College London) geleitete Studie interpretiert die Beleuchtungsdynamik des Athener Tempels mithilfe einer fortschrittlichen Methodik, die auf dreidimensionalen Modellen und physikalischen Lichtsimulationen beruht, völlig neu. Die Ergebnisse verändern unser Verständnis radikal: Das Innere des Parthenon war kein lichtdurchfluteter Marmorraum, sondern eine überwiegend dunkle Umgebung, in der einige wenige, kalibrierte Lichteffekte den Anblick der Athenastatue in eineepiphanische Erfahrung verwandelten.

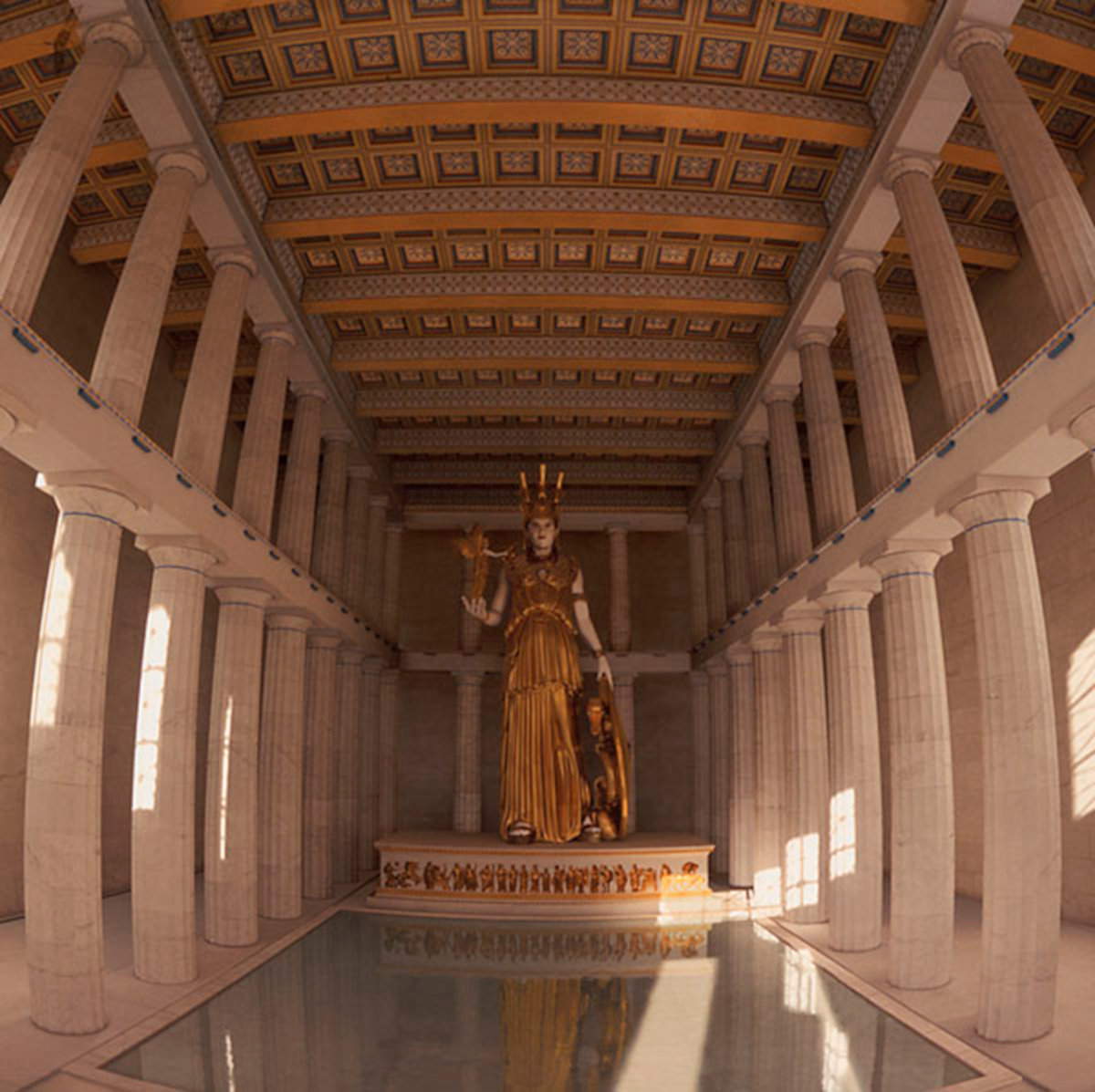

Der Tempel, ein Symbol des Klassizismus, wurde mit millimetergenauem Augenmerk auf die Steuerung des Lichts entworfen. Er war nach Osten ausgerichtet, um die ersten Sonnenstrahlen einzufangen, und war mit Seitenfenstern, Oberlichtern, vielleicht durchscheinenden Dächern und, überraschenderweise, sogar einem reflektierenden Becken ausgestattet. Alles war darauf ausgerichtet, die von Phidias geschaffene chryselephantinische Statue der Athene zur Geltung zu bringen: Gold und Elfenbein glänzen, manchmal im Schein einer einzigen Lampe, manchmal unter einem perfekt ausgerichteten Sonnenstrahl.

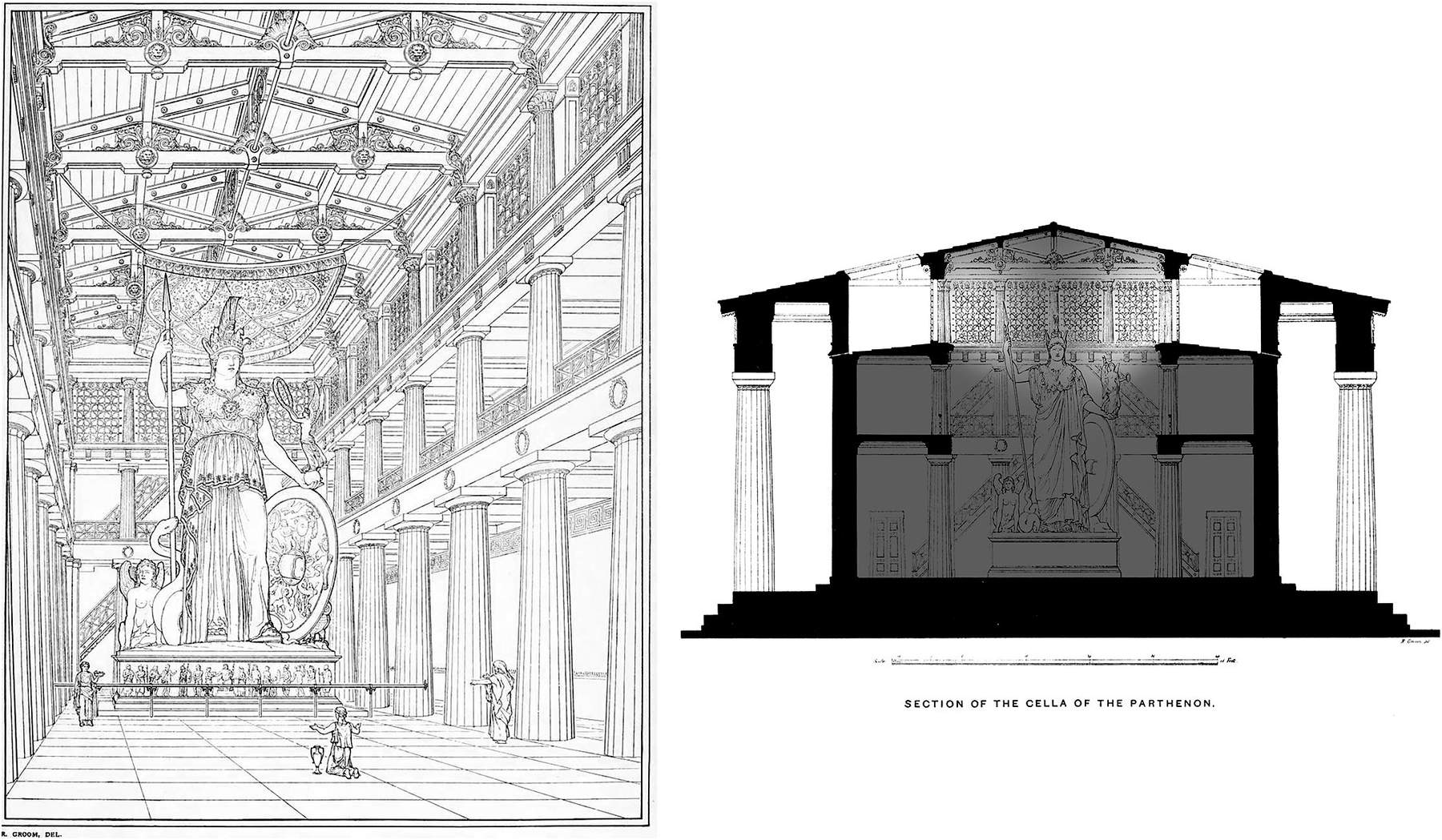

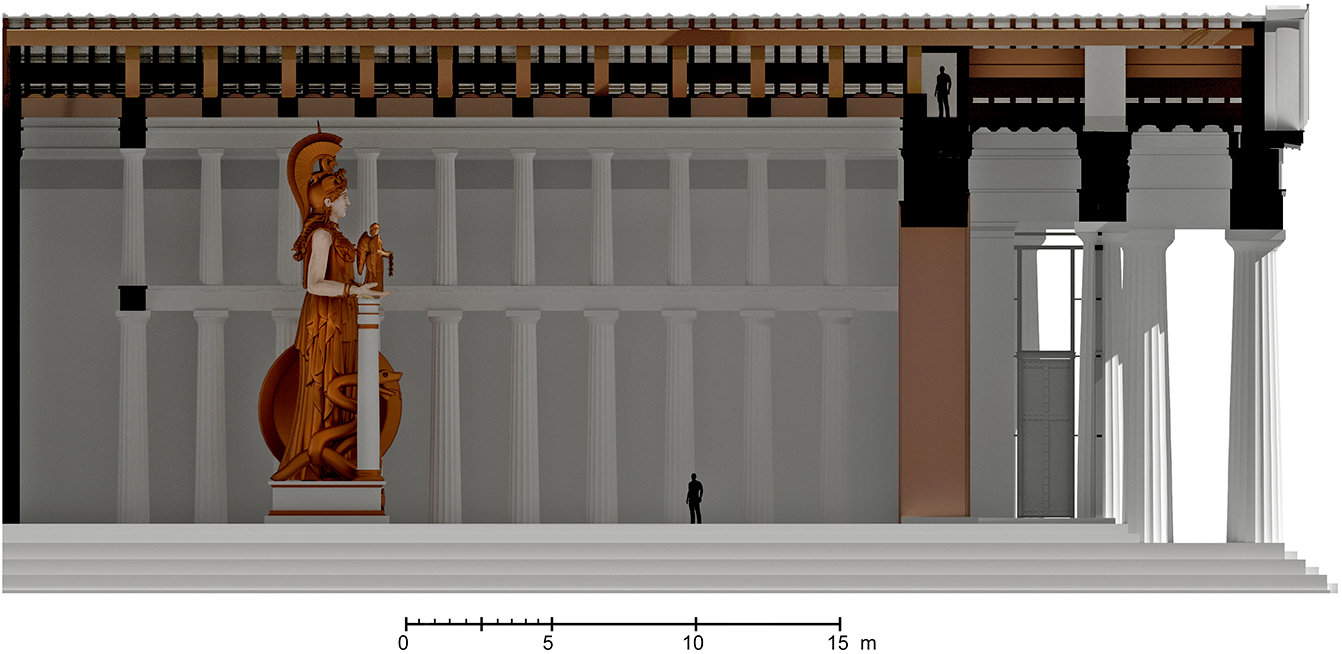

De Laras Forschung setzt genau hier an: Wie lässt sich die tatsächliche Wirksamkeit dieser antiken Vorrichtungen beurteilen? Klassische Quellen, von Vitruv bis Pausanias, enthalten Fragmente, und die Archäologie liefert Hinweise. Aber nur die moderne Technik kann ein kohärentes Bild des Tempels liefern. Im Rahmen des Projekts wurde der Parthenon daher digital rekonstruiert, wobei alle bekannten Details berücksichtigt wurden: Marmorstärken, Öffnungen, Spiegelungen, Votivobjekte und sogar der Inhalt der Cella. Die Simulationen, die auf physikalisch korrigierten Renderings (PBR) basieren, zeigten, wie sich das Licht im Inneren tatsächlich verhält. Es stellte sich heraus, dass die Beleuchtung vom Haupteingang aus begrenzt war und durch den Vorbau und die Holzbarrieren abgeschirmt wurde. Das Morgenlicht, obwohl symbolisch wichtig, beleuchtete die Statue nur an bestimmten Tagen oder unter bestimmten Bedingungen. Andere Mittel hingegen waren von grundlegender Bedeutung: Die Seitenfenster, die von vielen als unbedeutend angesehen wurden, ließen das Licht in die Nebenräume scheinen, in denen kostbare Votivgaben und vielleicht sogar bildliche Darstellungen, die heute verloren sind, ausgestellt waren. Und noch etwas: Das Dach, so wird behauptet, bestand aus parischen Marmorplatten, die wegen ihrer Lichtdurchlässigkeit ausgewählt wurden. Archäologische Funde weisen jedoch darauf hin, dass überwiegend Pentelischer Marmor verwendet wurde, der weniger transparent ist.

Ein Schlüsselelement des Beleuchtungssystems war das Wasserbecken, das von Pausanias beschrieben und durch archäologische Funde bestätigt wurde. Es befand sich vor der Statue und diente vielleicht zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit, nach Ansicht einiger Gelehrter aber auch dazu, das Licht nach oben zu reflektieren. Neuere Experimente bestätigen, dass der Spiegeleffekt möglich war, insbesondere wenn der Boden des Beckens aus dunklem Stein bestand, wie im Zeustempel in Olympia. Das Licht, das sich auf dem Gold und Elfenbein der Statue spiegelte, hätte eine blendende Vision, eine göttliche Erscheinung, ein thauma, d. h. ein heiliges Wunder, hervorgerufen, wie die antiken Schriftsteller berichten.

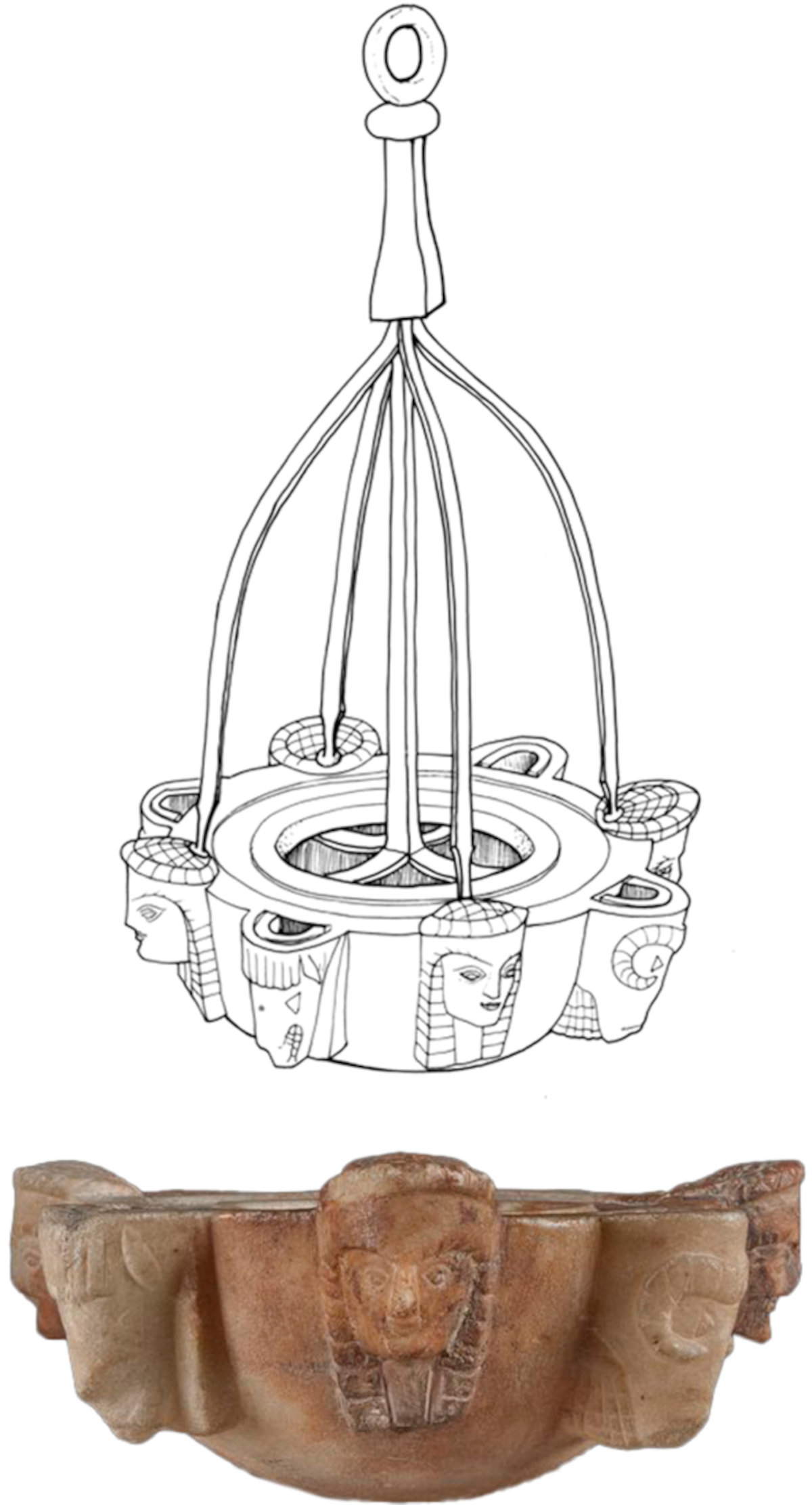

Auch die Rolle der Lampen ist neu überdacht worden. In den Quellen werden sie nur selten erwähnt, aber die heute am meisten anerkannte Hypothese ist die einer symbolischen und einsamen “ewigen Flamme” in der Nähe der Statue. Dabei handelt es sich nicht um ein diffuses Beleuchtungssystem, sondern um einen einzigen Lichtpunkt, der mit religiöser Bedeutung aufgeladen ist. Wie in der römischen Tradition der Göttin Vesta oder in der jüdischen Kultur des Ner Tamid könnte auch der Parthenon eine ewig brennende Lampe beherbergt haben, ein Emblem der göttlichen Gegenwart. Der Beitrag von de Lara beschränkt sich jedoch nicht auf die technische Rekonstruktion. Die Studie analysiert auch zwei Jahrhunderte von Hypothesen und Modellen, von Quatremère de Quincy über Fergusson bis hin zu den physischen Reproduktionen des 19. und 20. Jahrhunderts, wie dem Parthenon in Nashville oder den Maquetten im Royal Ontario Museum. Die Modelle, die oft mit übertriebenem Lichtoptimismus interpretiert wurden, berücksichtigten Faktoren wie die Absorption des Lichts durch die Materialien oder das Fehlen von reflektierenden Oberflächen nicht. Durch die digitale Simulation konnten diese Verzerrungen korrigiert werden, so dass sich ein getreueres (und dunkleres) Bild des Innenraums ergibt.

Die Auswirkungen der Forschung sind weitreichend, sowohl für die Geschichte der antiken Kunst und Architektur als auch für das Verständnis der religiösen Erfahrung in der griechischen Welt. Der Parthenon war, wie andere Tempel auch, ein heiliger Raum, in dem Licht, Form und Materie zusammenwirkten, um eine Begegnung mit dem Göttlichen zu ermöglichen. Die Dunkelheit war daher eine klar definierte Wahl. Das Licht war dosiert, konzentriert, gebündelt: ein Strahl, der die Athena nur in bestimmten Momenten erhellte.

|

| Wie wurde der Parthenon in der Antike beleuchtet? Neue Forschung schreibt die Geschichte des griechischen Tempels neu |

Der Autor dieses Artikels: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.