Come veniva illuminato il Partenone? Un interrogativo lontano, che ha appassionato studiosi per secoli, trova nuove risposte grazie a una ricerca pubblicata dall’Università di Cambridge. Lo studio, condotto da Juan de Lara(University of Oxford e University College London), rilegge completamente le dinamiche luminose del tempio di Atene attraverso una metodologia avanzata basata su modelli tridimensionali e simulazioni fisiche della luce. I risultati cambiano radicalmente la nostra comprensione: lungi dall’essere uno spazio di marmo inondato di luce, l’interno del Partenone era per lo più un ambiente oscuro, dove pochi, calibrati effetti di luce trasformavano la visione della statua di Atena in un’esperienza epifanica.

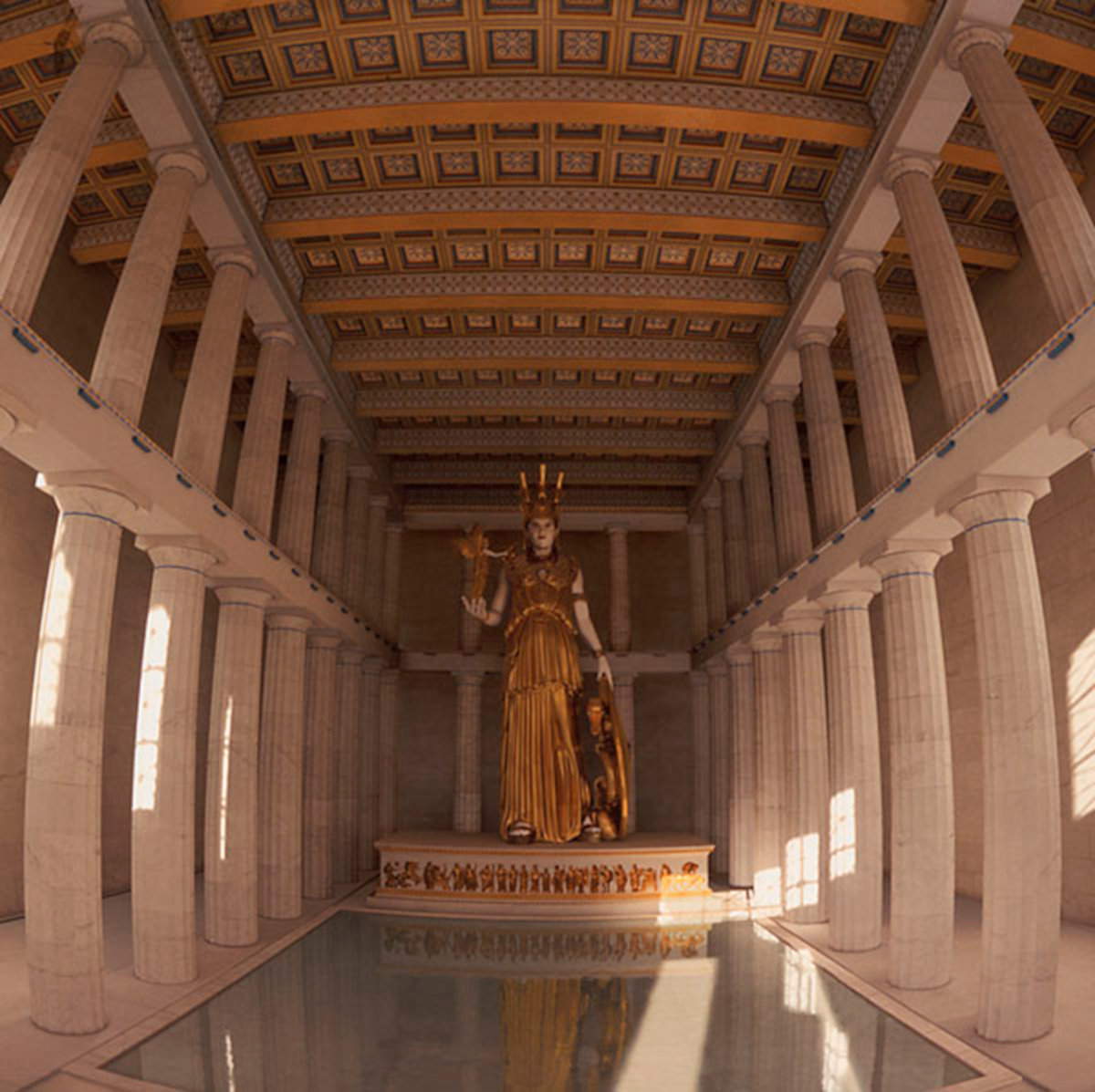

Il tempio, simbolo della classicità, fu progettato con attenzione millimetrica per controllare la luce. Orientato a est per catturare i primi raggi del sole, era dotato di finestre laterali, lucernari, tetti forse translucidi e, in modo sorprendente, anche di una piscina riflettente. Tutto era concepito per esaltare la statua crisoelefantina di Atena realizzata da Fidia: oro e avorio che brillavano, talvolta al bagliore di una singola lampada, talvolta sotto una lama di luce solare perfettamente allineata.

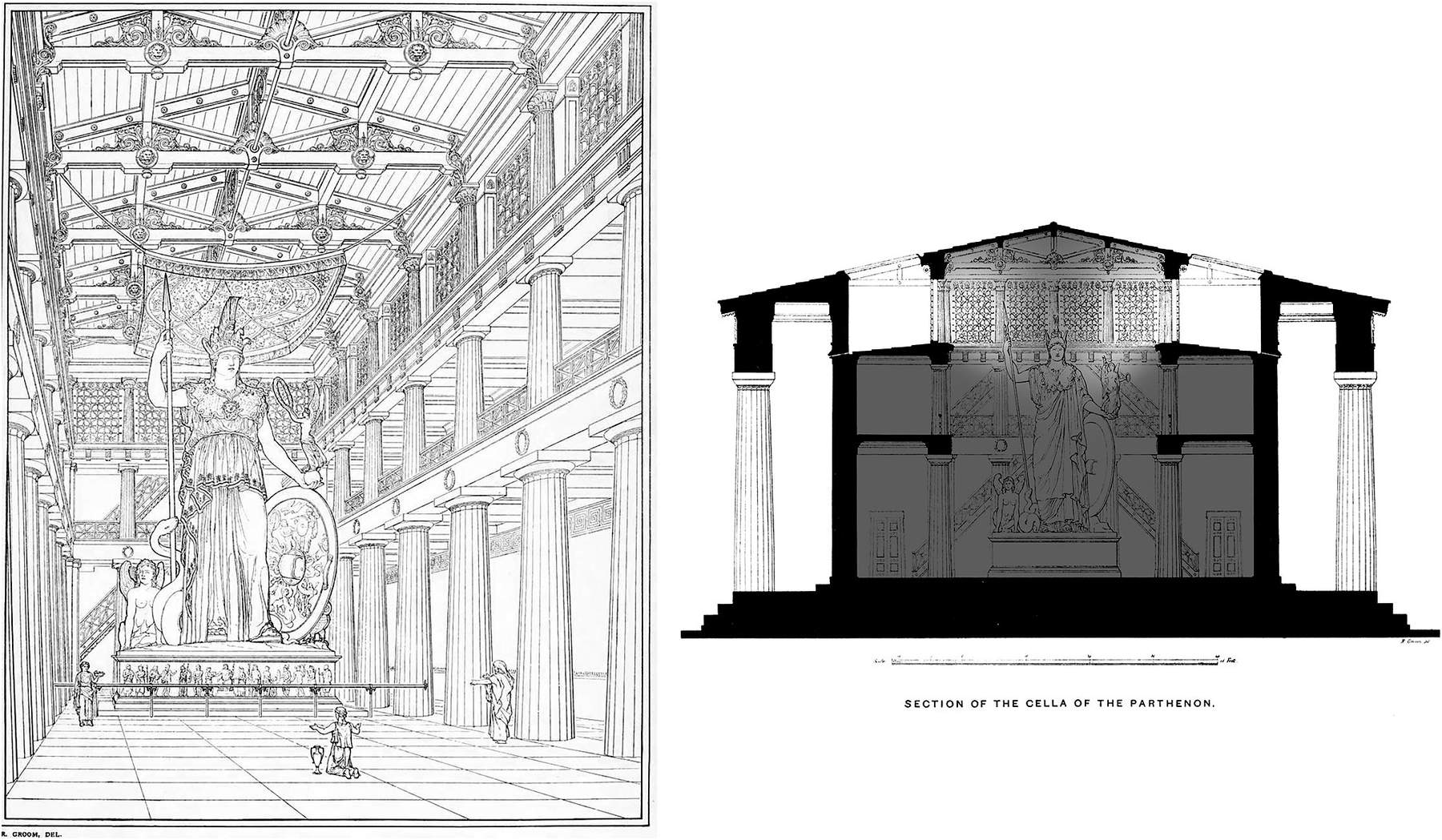

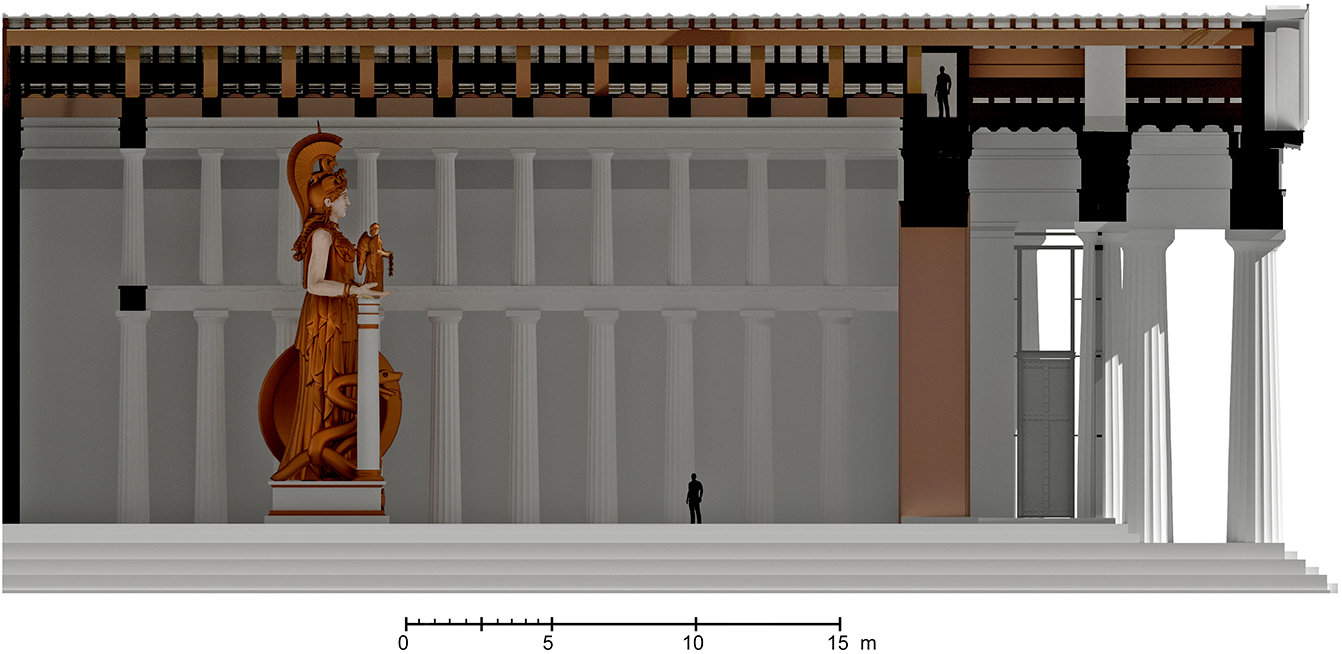

La ricerca di de Lara parte proprio da qui: come valutare l’efficacia reale di questi dispositivi antichi? Le fonti classiche, da Vitruvio a Pausania, presentano frammenti e l’archeologia aggiunge indizi. Ma solo la tecnologia moderna può restituire un quadro coerente del tempio. Il progetto ha dunque ricostruito digitalmente il Partenone, integrando ogni dettaglio noto: spessori dei marmi, aperture, riflessi, oggetti votivi, perfino il contenuto della cella. Le simulazioni, basate su rendering fisicamente corretti (PBR), hanno mostrato come la luce si comportasse davvero all’interno. Ne è emerso che l’illuminazione proveniente dall’ingresso principale era limitata, schermata dal portico e da barriere lignee. La luce del mattino, seppur simbolicamente importante, illuminava la statua solo in particolari giorni o condizioni. Fondamentali, invece, risultavano altri strumenti: finestre laterali, ritenute da molti marginali, permettevano invece di rischiarare gli ambienti laterali, dove erano esposti preziosi ex voto e forse anche una decorazione pittorica oggi perduta. E ancora: il tetto, secondo alcuni, era composto da tegole di marmo pario, selezionate per la loro traslucenza. Tuttavia, le prove archeologiche indicano l’uso prevalente di marmo pentelico, meno trasparente.

Un elemento chiave dell’impianto illuminotecnico era la vasca d’acqua documentata da Pausania e confermata da tracce archeologiche. Posizionata davanti alla statua, serviva, forse, per regolare l’umidità, ma anche, secondo alcuni studiosi, per riflettere la luce verso l’alto. Esperimenti recenti confermano che l’effetto specchiante era possibile, soprattutto se il fondo della vasca era in pietra scura, come nel tempio di Zeus a Olimpia. La luce riflessa sull’oro e l’avorio della statua avrebbe generato una visione abbagliante, un’apparizione divina, un thauma, cioè meraviglia sacra, come riportato da scrittori antichi.

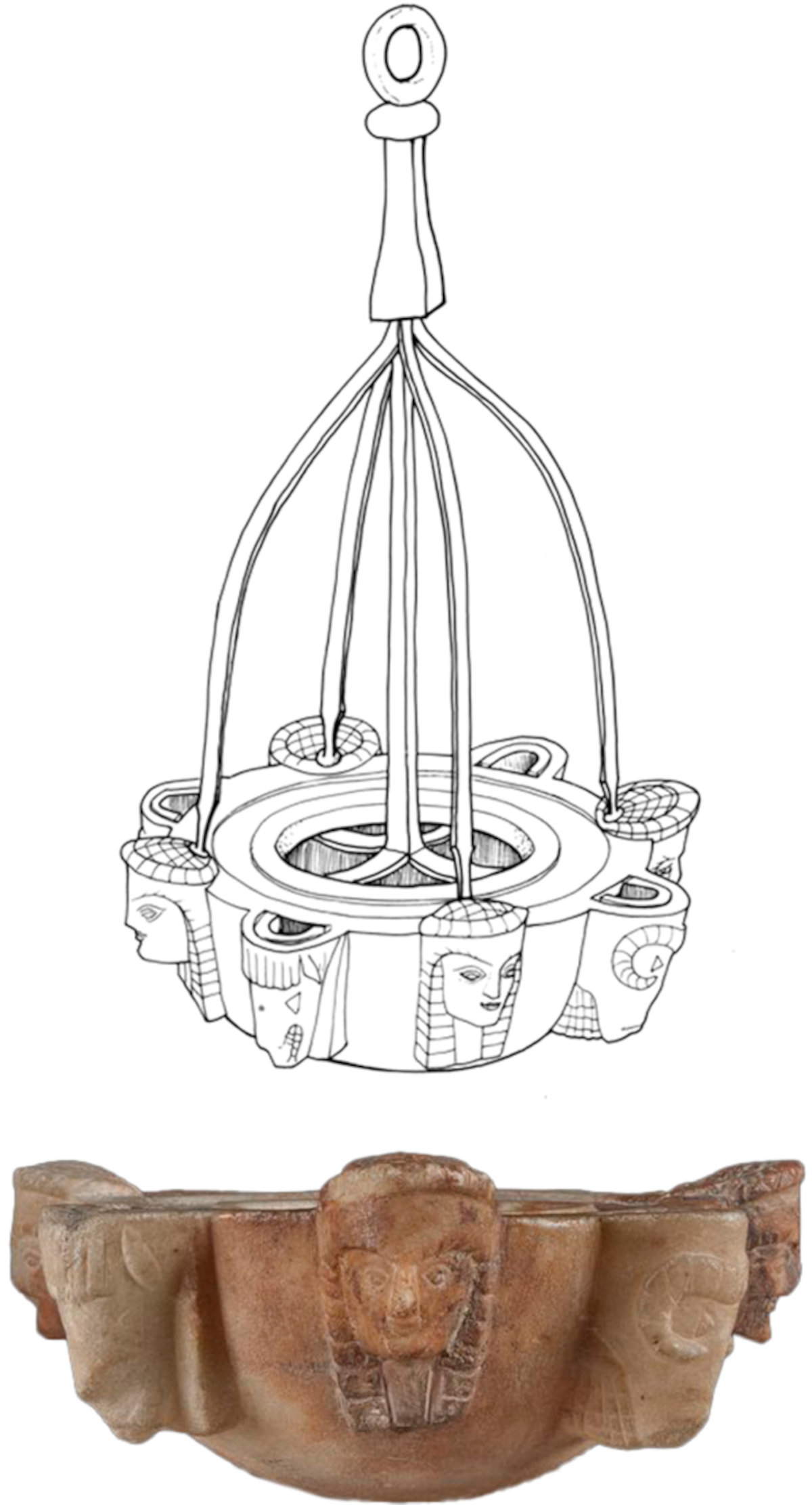

Anche il ruolo delle lampade è stato riconsiderato. Le fonti ne parlano raramente, ma l’ipotesi oggi più accreditata è quella di una “fiamma eterna”, simbolica e solitaria, posta vicino alla statua. Non facciamo riferimento ad un sistema diffuso di illuminazione, bensì ad un unico punto luce, carico di significati religiosi. Come nella tradizione romana della dea Vesta o nella cultura ebraica del ner tamid, anche il Partenone potrebbe aver ospitato una lampada sempre accesa, emblema della presenza divina. Ad ogni modo il contributo di de Lara non si limita alla ricostruzione tecnica. Lo studio analizza anche due secoli di ipotesi e modelli, da Quatremère de Quincy a Fergusson, fino alle riproduzioni fisiche del XIX e XX secolo, come il Partenone di Nashville o le maquettes del Royal Ontario Museum. I modelli, spesso interpretati con eccessivo ottimismo luminoso, non tenevano conto di fattori come l’assorbimento della luce da parte dei materiali o l’assenza di superfici riflettenti. La simulazione digitale ha permesso quindi di correggere queste distorsioni, restituendo un’immagine più fedele (e più oscura) dell’interno.

Le implicazioni della ricerca sono ampie, sia per la storia dell’arte o dell’architettura antica, che per la comprensione dell’esperienza religiosa nel mondo greco. Il Partenone, come altri templi, era uno spazio sacro dove luce, forma e materia congiuravano per creare un incontro col divino. L’oscurità risultava quindi come una scelta ben definita. La luce era dosata, concentrata, mirata: un fascio che accendeva l’Atena solo in certi momenti.

L'autrice di questo articolo: Noemi Capoccia

Originaria di Lecce, classe 1995, ha conseguito la laurea presso l'Accademia di Belle Arti di Carrara nel 2021. Le sue passioni sono l'arte antica e l'archeologia. Dal 2024 lavora in Finestre sull'Arte.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.