Comme mes études m’ont parfois amené à m’intéresser à des sujets particuliers de Corrège et à ses rapports avec les cours des Gonzague, avec lesquelles il a entretenu une continuité évocatrice de relations, je peux maintenant présenter un résultat qui éclaire une de ses œuvres, considérée comme mineure mais très singulière. Il s’agit du Ritratto virile conservé au Museo del Castello Sforzesco de Milan, plus correctement indiqué comme Ritratto d’uomo che legge un libro (Portrait d’un homme lisant un livre). Comme pour plusieurs peintures mobiles d’Allegri, la datation est intuitive et peut fluctuer, mais il est raisonnable de la situer dans la période qui suit immédiatement la Camera di San Paolo, c’est-à-dire strictement autour de 1520. La plénitude picturale en témoigne.

Il est important de réfléchir intensément à cette période de l’art italien qui avait atteint ce que l’on pourrait appeler “la plénitude de la Renaissance”. Cette étape culturelle et artistique avait été préparée par un auteur de grande envergure, Pietro Bembo, auquel une évidence globale d’engagement linguistique, historico-antique, littéraire-poétique en plein registre, et d’usage, attribuait le titre d’“inventeur de la Renaissance”. Sans vouloir revenir sur une accumulation d’études, de publications et d’événements, nous ne pouvons que souligner ici combien “la Renaissance” fut, dans les trente premières années du XVIe siècle, un phénomène inextricablement lié à la vie de cour. Un lecteur curieux pourra objecter que Corrège n’a jamais été un courtisan, pas même en tant que peintre, mais nous devons tous admettre, comme une vue d’oiseau, que les nombreux personnages nobles et religieux que le jeune Allegri fréquentait dans la région de la vallée du Pô étaient imprégnés de cette culture et de ce rayonnement intellectuel que Bembo avait disséminés dans les cours italiennes. En effet, c’est à cette époque qu’il peint la Camera di San Paolo (un poème archéologico-symbolique dans une tonalité chrétienne), les admirables Allégories pour le studiolo d’Isabelle d’Este et le superbe et adorable Ritratto della Contessa Veronica Gàmbara (Portrait de la comtesse Veronica Gàmbara), plein d’inductions élevées de rang et de costume.

C’est précisément dans le cadre des voyages entre Correggio, San Benedetto, Mantoue et Parme que Correggio rencontre Gianfrancesco Gonzaga, marquis de Luzzara. Le réseau des Gonzague avait acquis pouvoir et richesse, mais ses membres avaient besoin de “se ressaisir”, poussés également par Isabelle (et aussi, plus lointainement, par leur compatriote Baldassarre Castiglione, ami proche de Raphaël) ; en effet, plusieurs d’entre eux cherchaient à s’éduquer et à se comporter, même intérieurement, selon les dictats des véritables motifs de l’humanisme intégral. Cour" signifiait en effet courtoisie, poésie, amour de la beauté, culture....

Il me semble que tout cela, ainsi que l’évocation sublimée de l’emblème des Gonzague, la Cervetta, est évident dans l’accolade que le peintre Antonio donne à son ami Gianfrancesco.

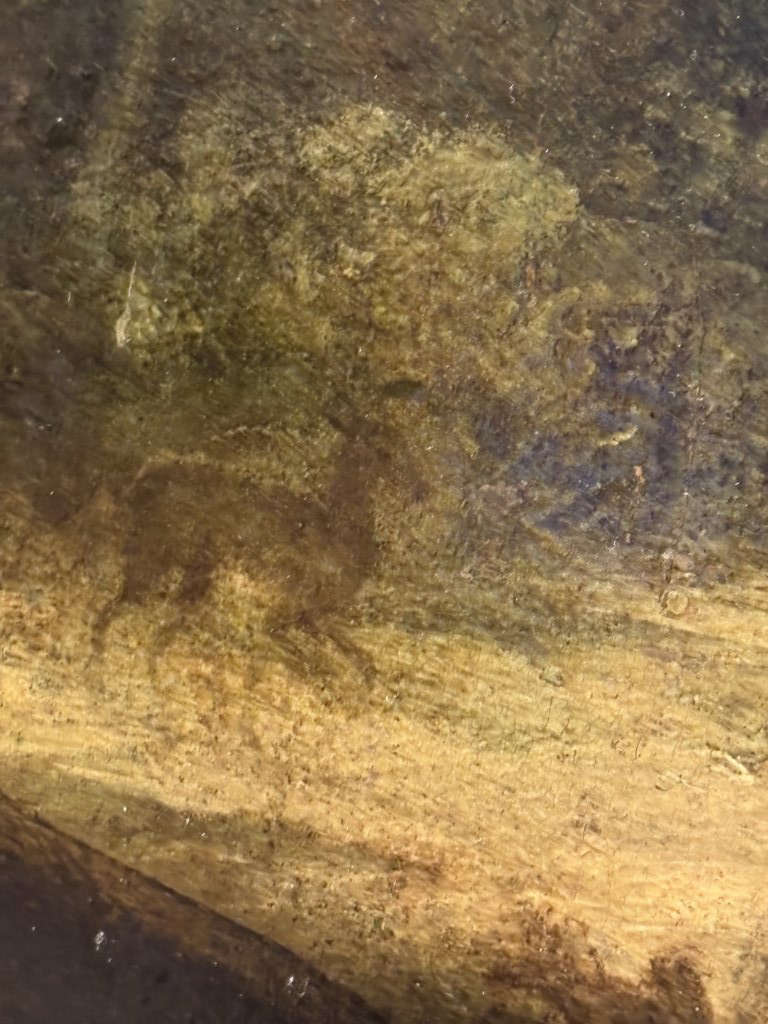

Le tableau connu jusqu’à présent comme Portrait d’un homme lisant un livre ou Portrait d’un gentilhomme avec le "Petrarchino", datable vers 1520, est proposé ici comme Portrait de Gianfrancesco Gonzaga, marquis de Luzzara (1488-1525) (Fig. 1). En guise de préface, nous renvoyons à un passage de Giuseppe Adani qui considère que l’arrière-plan, comme le sujet, "est lui-même énigmatique, avec la forêt complexe qui occulte le ciel, et avec la course d’un cerf fugitif : des allusions claires aux activités stimulantes de la pensée"1.

Le Portrait a été publié avec une grande clarté par David Ekserdjian dans son ouvrage fondamental Correggio2 et ici le célèbre érudit, avec une intuition heureuse, souligne sa noble nécessité en tant qu’élément révélateur. En effet, l’étude qui m’a conduit à avancer l’hypothèse sur l’identité du sujet, est partie précisément du détail du cerf dans le paysage qui forme l’arrière-plan du portrait lui-même (Fig. 2). Malgré les ravages du temps qui ont rendu moins lisibles les détails les plus infimes, la présence d’un animal présentant toutes les caractéristiques morphologiques d’une biche, qui se distingue du mâle par l’absence de bois, est encore bien visible à l’orée du bois de droite. Ce détail apparemment mineur de l’animal représenté est au contraire fondamental pour relier le personnage représenté à la famille Gonzague : la “Cervetta” est un emblème bien connu des Gonzague, déjà adopté par le duc de Mantoue, Francesco II Gonzaga (1466-1519), cousin du même Gianfrancesco Gonzaga, marquis de Luzzara représenté sur le portrait du château des Sforza.

L’emblème de Francesco II est encore présent dans la décoration murale de la lunette occidentale de la Camera del Sole (salle du soleil) au rez-de-chaussée du château de San Giorgio à Mantoue, commandée par le duc lui-même et datable entre 1484 et 1519 ; ici, un emblème héraldique circulaire présenté dans une guirlande de feuillage et de fruits représente l’entreprise Cervetta : une biche blanche au museau relevé se détache sur un champ rouge avec la devise “Bider craft” (contre la force) inscrite dans un cartouche3 (Fig. 3). Le lien étroit entre les Gonzague et le symbole de la Cervetta était donc largement connu à l’époque où le portrait de Correggio a été réalisé.

Comme preuve du lien entre le symbole des Gonzague et les territoires appartenant à Gianfrancesco Gonzaga, il convient de rappeler que l’entreprise de la Cervetta a été reprise plus tard, avec l’ajout d’un laurier et de la devise “Nessun mi tocchi” (Fig. 4), par Lucrezia Gonzaga da Gazzuolo (1522-1576), noble littéraire chantée par Matteo Bandello, qui vécut à la cour de son oncle Aloisio Gonzaga (1494-1549), frère de Gianfrancesco Gonzaga lui-même, marquis de Luzzara, et fut chargée de l’éducation de Ginevra Rangoni, l’épouse d’Aloisio. Un symbole, celui de la Cervetta, sans doute récurrent dans les milieux cultivés qui gravitaient autour des cours des Gonzague, solidement imbriqués par des liens à la fois familiaux et culturels4.

Après avoir identifié le lien logique entre la lignée des Gonzague et le sujet représenté par Correggio, il reste à prouver son identité avec Gianfrancesco Gonzaga, marquis de Luzzara. Le riche répertoire de portraits de Gonzague représenté par la collection du château d’Ambras à Innsbruck, aujourd’hui conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne et clairement documentée dans le volume I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras de Giuseppe Amadei et Ercolano Marani5, nous vient en aide. La collection de portraits des Gonzague a été commandée par l’archiduc Ferdinand d’Autriche, gouverneur du Tyrol (1529-1595), qui épousa en 1582 Anna Caterina Gonzague (1566-1621), fille de Guillaume Ier Gonzague (1538-1587). À cette occasion, l’archiduc demanda, par l’intermédiaire de la cour de Mantoue, les portraits des différents membres de la lignée qui avait exercé la domination sur Mantoue et, en outre, les images de la lignée princière des Gonzague descendant de Gianfrancesco (1395-1444), premier marquis de Mantoue et premier prince du Saint-Empire romain germanique.

Il est important de noter que vers 1582, les Gonzague de Luzzara de la première branche de la lignée de Rodolphe6, descendants directs de Gianfrancesco dans le portrait de Correggio que nous examinons, vivaient également à Mantoue dans des palais qui leur étaient propres. L’archiduc n’a donc pas dû avoir de difficulté à demander leurs effigies, qui ont été peintes en direct pour l’occasion. Pour les autres membres de la famille aujourd’hui décédés, dont Gianfrancesco, Amedei et Marani7 affirment à juste titre que le peintre anonyme en charge a pris pour modèle d’autres portraits ou sculptures déjà existants qui les représentaient et qui se trouvaient à l’époque dans les résidences des Gonzague à Luzzara. Dans la collection de l’archiduc, nous trouvons aujourd’hui cinq tableaux appartenant à la branche de Luzzara et, heureusement, parmi eux, celui de Gianfrancesco (Fig. 5).

La comparaison directe entre le portrait du Corrège et celui de la collection de Ferdinand d’Autriche semble ne laisser aucun doute sur l’identité du personnage. Les coïncidences sont pour le moins surprenantes, surtout si l’on considère les traits somatiques (pommettes hautes, petite bouche et nez aquilin) et la coiffure des cheveux, de la barbe et de la moustache. En outre, les deux portraits montrent un couvre-chef noir de conception identique, qu’aucun autre Gonzague représenté dans la collection d’Ambras ne porte, ce qui suggère une particularité vestimentaire de Gianfrancesco, peut-être reprise à plusieurs reprises dans ses portraits.

Une analyse qui met en relation temporelle la date d’exécution de l’œuvre avec l’âge de Gianfrancesco et des personnes de son entourage est essentielle à la compréhension du tableau. Rappelons tout d’abord que vers 1520, lorsque Corrège peint l’œuvre, Gianfrancesco a trente-deux ans, un âge tout à fait plausible pour le sujet représenté. En comparant les dates de naissance, nous constatons également que les deux hommes avaient presque le même âge, Allegri étant plus jeune d’un an seulement. Compte tenu de leurs connaissances communes à la cour, on peut supposer qu’ils se connaissaient. Par ailleurs, il convient de noter qu’en 1520-1521, le Corrège a également peint le Portrait d’une dame de l’Ermitage, qui représenterait certainement Veronica Gàmbara (1485-1550) ou, dans le passé, pour quelques autres, Ginevra Rangoni (1487-1540). En tout état de cause, il s’agirait de deux femmes de la noblesse qui avaient presque le même âge que Gianfrancesco (1488-1525) et qui étaient sans aucun doute en contact étroit l’une avec l’autre. L’Arioste les cite toutes deux dans le chant 46 de l’Orlando Furioso où il décrit la cour de Correggio : "...Mamma e Ginevra e l’altre da Correggio veggo del molo in su l’estremo corno : Veronica da Gambara è con loro... “. ”. Ginevra Rangoni, déjà veuve du comte de Correggio Giangaleazzo, devint également la belle-sœur de Gianfrancesco en 1519, lorsqu’elle épousa son frère Aloisio Gonzaga (1494-1549) et se vit confier l’éducation de la jeune Lucrezia Gonzaga da Gazzuolo, déjà mentionnée plus haut à propos de l’emblème de la Cervetta qu’elle adopta également par la suite.

Les deux portraits du Corrège sont donc étroitement liés, tant par la date d’exécution, qui est presque une coïncidence, que par les sujets possibles représentés jusqu’à présent, supposés et indubitablement liés par des relations de connaissance, de parenté sinon d’amitié, entre eux et vraisemblablement avec le contemporain Antonio Allegri lui-même.

La preuve que les dédicaces de portraits de Corrège étaient toujours motivées par des raisons personnelles se trouve également dans le Portrait du médecin Giovanni Battista Lombardi (vers 1513) (Fig. 6), le troisième portrait d’Allegri connu à ce jour et déjà jugé avec une extraordinaire admiration par Francesco Scannelli8. L’œuvre représente une célébration picturale chérie que Corrège a offerte à son maître9 qui lui a rendu la pareille en lui faisant cadeau d’un volumineux traité de géographie10.

L’Homme lisant un livre, en particulier, nous fait réfléchir sur la relation entre le peintre et son sujet. Il s’agit d’un portrait rapide dans une technique très inhabituelle pour Corrège : papier épais, exécution à l’huile et prise de vue à droite d’un ami évident (bien plus qu’un mécène) en toute liberté. La profondeur du plan derrière lui fait apparaître l’homme debout, donc immobile quelques instants au cours d’une marche méditative, et le peintre peut le représenter de près, avec un bord de perspective assez appuyé qui forme un arc elliptique concave assez curieux, de telle sorte que la coiffe et le visage sont vus d’en haut, puis redescendent au niveau de la main qui tient le livre. Les degrés de cet arc sont à première vue à peine perceptibles pour nous, observateurs, mais magistralement conduits par l’artiste.

Correggio place la figure, qui est en fait un buste, à proximité immédiate de l’“image visuelle”, de sorte que la présence vivante de son ami est totalement prise en charge sur le plan figuratif. En outre, il représente le visage de tous les côtés avec des pochoirs obscurs (le couvre-chef, les cheveux et la barbe, et ce large vêtement de la veste à foulard aristocratique) qui éclipsent les traits pleins du visage de tous les côtés, mais ne les éteignent pas du tout, au contraire, ils leur donnent une luminosité plus pénétrante.

Il s’agit clairement d’un portrait intime, avec lequel l’artiste souhaite saisir l’immédiateté d’un geste, une œuvre caractérisée par cette vérité perceptible de la représentation, typique d’un portrait peint d’après nature. Une telle particularité nous offre des garanties supplémentaires quant aux traits réels de Gianfrancesco, représenté ici sans aucun caractère officiel ou festif, mais dans une pose spontanée, absorbé par la lecture (Fig. 7).

Comme preuve d’une possible relation directe entre l’artiste et le marquis, nous rappelons la présence à Luzzara de deux œuvres d’Allegri dans l’église des frères augustins, construite moins de deux décennies plus tôt par Caterina Pico (m. 1501), la mère du marquis. L’existence de deux œuvres de Corrège à Luzzara est connue grâce à une information publiée par Bertolotti11 dans son recueil d’écrits et de documents sur les relations des artistes avec les Gonzague, dans lequel figure une lettre datée de Rome, le 8 septembre 1592, dans laquelle le peintre et intermédiaire Pietro Facchetti indique au duc Vincenzo I Gonzague, parmi d’autres œuvres à ajouter à sa collection, un Christ portant la croix de Corrège, qui était alors conservé dans une chapelle des Frères de Sant’ Agnese à Luzzara avec une œuvre d’Allegri.Cette œuvre a été conservée dans la chapelle des frères de Sant’Agnese à Luzzara avec une autre peinture du même artiste représentant “une Madone avec S. G. B. et une troisième figure”.G.B. avec une troisième figure de saint debout", encore non identifiée aujourd’hui.

En revanche, le Christ portant la croix est une œuvre connue, déjà retracée dans une collection privée par l’auteur12 et datable de 1513-151413, lorsque Gianfrancesco, déjà marquis de Luzzara, avait 25 ans et Correggio 24. Caterina Pico est alors décédée et, à Luzzara, le commanditaire du Christ portant la croix pourrait probablement être le marquis lui-même, mû par le désir de rendre hommage à sa mère et à l’église qu’elle a voulue.

Il serait donc plausible que le rapport entre Allegri et Gianfrancesco Gonzaga ait été un rapport de connaissance qui a duré des années, et le caractère spécifique “informel” du portrait étudié ci-dessus permet de penser qu’il s’agissait d’une amitié. Comme l’a souligné Giuseppe Adani, une proximité particulière entre le peintre et son sujet apparaît dans cette œuvre : "Le Corrège est allé au-delà de la vision traditionnelle offerte par un tableau, où le spectateur se trouve en dehors de l’espace offert par le tableau lui-même. Ici, l’artiste réussit à faire en sorte que le spectateur ait le privilège de participer à l’espace même de l’homme représenté : il est proche de lui et respire avec lui"14.

La figure du noble lecteur a deux termes de rencontre de grand effet : l’un est chacun de nous, il est l’auditeur, l’ami attentif, qui pourrait répéter la prononciation en action des lèvres de son interlocuteur ; et l’autre est l’immersion presque cosmique de cet événement qui se déroule dans l’étreinte totalement naturaliste d’une forêt, un lieu de mystères et de palpitations poétiques, qui recueille le vent et le soleil. Les troncs élancés les plus éloignés sont courbés et leurs touffes se balancent ; au milieu s’étend une lumière qui soutient la palette de couleurs du tableau et sur laquelle court une biche ; tandis qu’à droite de l’effigie chuchotent plus près les feuilles d’un arbre ancien : une déclaration littéraire d’une profondeur culturelle remarquable.

L’objet dont nous nous sentons si proches et sur lequel nous pourrions nous aussi jeter notre regard est certainement le livre, le petit objet précieux imprimé qu’Andrea Muzzi a désigné comme un "Petrarchino"15 (Fig. 8), c’est-à-dire une édition des rimes de Pétrarque (déjà répandues avant 1520) très recherchée par les érudits, les savants et les nobles. Ainsi jaillit du portrait rapide, une extraordinaire spécificité du Corrège, qui peignait toujours des pensées ! Il n’est pas de figure d’un tel peintre qui n’exprime avec vérité une pensée, c’est-à-dire une expression qui affleure, une méditation intime ou une dialectique palpitante. Corrège atteint ici cette vérité de la conversation que la qualité purement imaginaire du début du XVIe siècle n’avait pas touchée. Ici aussi, le noble représenté pense intensément et communique, comme le dit le poète, “i dì miei più leggier che nessun cervo fuggir come ombra...”."16. Cette effigie virile n’est donc pas simplement le “portrait d’un geste”, comme l’ont si bien indiqué les auteurs de la belle exposition Pietro Bembo et l’invention de laRenaissance17, mais le véritable “portrait d’une pensée”.

Certainement au-dessus d’une vaste production proto-sixième siècle de portraits réalisés par d’excellents artistes, dont Giorgione (Fig. 9, 10), l’induction culturelle et amoureuse vibrante proposée par l’Asolani de Pietro Bembo, écrit entre 1497 et 1502 et publié en 1505 par Aldo Manuzio, coïncidant presque parfaitement avec la première production imprimée du Canzoniere de Pétrarque en format manuel, avait de la vigueur. Il s’agit là d’un phénomène général qui concerne les cours italiennes. Il serait intéressant de reprendre ici le bel essai de Stephen J. Campbell dans le catalogue de l’exposition précitée, mais nous nous contenterons de considérer comment l’impact de l’humanisme avait trouvé le très attentif Corrège qui, sans jamais se laisser entraîner dans une atmosphère littéraire persistante, l’avait bien compris. D’où les portraits de Veronica Gàmbara (Fig. 11) et de Gianfrancesco Gonzaga, où, dans ce dernier, l’intensité de la communio avec le sujet n’exige peut-être même pas la vision directe des yeux et où la présence d’un cerf à l’arrière-plan rappelle les paroles du psaume 41 (“comme le cerf aspire aux sources des eaux...”), de même le lecteur aspire à la joie de la recherche de la sagesse.

Antonino Bertolotti, Les artistes en relation avec les seigneurs Gonzague de Mantoue : recherches et études dans les archives de Mantoue, Modène 1885.

Cecil Gould, The paintings of Correggio, Londres 1976.

Giuseppe Amadei, Ercolano Marani, I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras, Mantoue, Banca Agricola Mantovana, 1978.

Andrea Muzzi, Il Correggio e la congregazione cassinese, S.P.E.S., Florence, 1982.

David Ekserdjian, Correggio, édition italienne, Cinisello Balsamo, Edizioni Amilcare Pizzi, 1997.

Elio Monducci, Il Correggio, la vita e le opere nelle fonti documentarie, Cinisello Balsamo, SilvanaEditoriale, 2004.

Giuseppe Adani, Correggio. Pittore universale, SilvanaEditoriale, Cinisello Balsamo, 2007.

Guido Beltramini, Davide Gasparotto, Adolfo Tura, Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento, catalogue d’exposition, Marsilio, Padoue, 2013.

Giuseppe Adani, Correggio. Il genio e le opere, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2020.

1 Giuseppe Adani, Correggio. Pittore universale, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2007, p.27.

2 David Ekserdjian, Correggio, édition italienne, Edizioni Amilcare Pizzi, Cinisello Balsamo, 1997, p. 166.

3 Voir la fiche dans le Catalogo Generale dei Beni Culturali, code du catalogue national 0303267445-2.1.

4 On retrouve également l’emblème de la Cervetta dans la frise de la salle des mythes du Palazzo del Giardino à Sabbioneta, où une fresque représente une petite biche à la patte levée, qui regarde le soleil, enveloppée dans un rouleau portant la devise “Bider craft”, contre la force, qui symbolise la vertu de la douceur.

5 Giuseppe Amadei, Ercolano Marani, I ritratti gonzagheschi della collezione di Ambras, Mantoue, Banca Agricola Mantovana, 1978, pp. 163-164, n° 69.

6 Ibid. p. 10.

7 Ibid. p. 11.

8 Francesco Scannelli, Il microcosmo della pittura, Cesena, Neri, 1657.

9 Il s’agit de Giovanni Battista Lombardi, médecin et scientifique (1450 c - 1526), professeur d’université à Ferrare et à Bologne, qui a tenu un cycle d’études privé à Allegri, probablement parrainé par la comtesse Veronica Gàmbara.

10 Elio Monducci, Il Correggio, la vita e le opere nelle fonti documentarie, Cinisello Balsamo, SilvanaEditoriale, 2004.

11 A. Bertolotti, Artisti in relazione con i Gonzaga signori di Mantova : ricerche e studi negli archivi mantovani, Modena 1885, pp.28-29.

12 L’œuvre a ensuite été attribuée à Corrège par Eugenio Riccomini, qui l’a datée du début des années 1510. Elle a ensuite été publiée par Giuseppe Adani avec une date de 1513-1514.

13 Giuseppe Adani, Correggio. Il genio e le opere, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo, 2020, p. 130, n° 99.

14 Ibid. p. 97, n° 72.

15 A. Muzzi, Il Correggio e la congregazione cassinese, S.P.E.S., Florence, 1982, p. 46.

16 Francesco Petrarca, Canzoniere, texte critique et introduction de Gianfranco Contini, annotations de Daniele Ponchiroli, Turin, Giulio Einaudi editore, 1964.

17 G. Beltramini, D. Gasparotto, A. Tura, Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento. Catalogue d’exposition, Marsilio, Padoue, 2013.

L'auteur de cet article: Marco Cerruti

Marco Cerruti è nato a Milano nel 1977. Laureato in architettura, storico ed estimatore d’arte.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.