Du 30 octobre 2025 au 1er mars 2026, le centre culturel Candiani de Mestre accueillera l’exposition MUNCH. La révolution expressionniste, organisée par Elisabetta Barisoni. L’exposition raconte l’histoire de l’homme et de l’artiste de son temps : Edvard Munch, un personnage profondément introspectif, mais aussi participant et attentif à la société dans laquelle il vivait. Seul dans son agitation, mais jamais isolé, Munch tisse des liens avec des auteurs et des artistes contemporains - Ibsen surtout, dont il illustre les pièces - qui influencent sa vision, sa révolution graphique et iconographique, et sa vie même.

Miroir de la culture d’Europe centrale, Munch a beaucoup voyagé entre la France, l’Allemagne, la Belgique et l’Italie, dans cette Europe vivante et turbulente du Salon des Refusés et des Sécessions, où de jeunes rebelles de l’art expérimentaient de nouveaux langages. De Goya à Rembrandt, de Redon à Toulouse-Lautrec, jusqu’à Van Gogh et Gauguin, il absorbe les suggestions symbolistes et post-impressionnistes pour les transformer en un signe unique et inimitable. Avec Munch, de nouvelles sonorités picturales pénètrent en Europe : l’esprit nordique qui imprègne et influence les Sessions de Munich, Vienne et Berlin, dont il est le protagoniste et l’inspirateur.

L’exposition, conçue par la Fondazione Musei Civici di Venezia pour le Centro Culturale Candiani - exceptionnellement aménagée dans les espaces d’exposition du troisième étage - propose un voyage guidé par Munch à la découverte de l’art de notre temps. À travers les collections civiques de la Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, qui abrite quatre importantes œuvres graphiques de l’artiste (Angoisse, L’urne, La jeune fille et Mort et cendres), le projet d’exposition retrace la révolution expressionniste, en reconnectant Munch aux courants dont il est issu et à ceux que, dans les décennies suivantes, il a profondément inspirés.

Les sept sections de l’ exposition s’ouvrent sur Edvard Munch (Loten, 1863 - Oslo, 1944), mis en dialogue avec les ferments naturaliste et impressionniste, et son compatriote Aksel Waldemar Johannessen (Kongsvinger, 1880 - Oslo, 1922). Ce dernier, protagoniste d’une intense mais brève parabole artistique, partage avec Munch la recherche d’un monde intérieur tourmenté, tout en se distinguant par un réalisme social chargé de tension expressive, loin de l’esthétique française alors dominante en Norvège.

Deux grandes sections sont consacrées aux Sessions, les révolutions artistiques allemandes qui se sont développées de Munich (1892) à Vienne (1897) et Berlin (1898). Le signe vibrant et la profondeur psychologique de Munch traversent ces mouvements, laboratoires d’expérimentation où le symbolisme, le Jugendstil et le postimpressionnisme s’entremêlent dans un esprit de renouveau radical. La Sécession munichoise compte des artistes comme Franz von Stuck, interprète d’un symbolisme visionnaire et sensuel, mais aussi de nombreux Italiens - dont Arturo Martini et Alberto Martini - qui puisent dans ce climat des stimuli décisifs. Pour la Sécession berlinoise, Munch est presque le point de départ : en novembre 1892, les œuvres de Munch présentées à l’exposition du Verein Bildender Künstler de Berlin sont sévèrement critiquées par les traditionalistes et l’exposition est fermée au bout d’une semaine seulement. Le scandale consacre cependant sa notoriété et marque une rupture entre les milieux académiques et la nouvelle génération d’artistes. De cette rupture naîtra en 1898 la Sécession berlinoise, dont Munch sera l’une des figures de proue. Dans ces années d’intense effervescence, des artistes comme Max Liebermann, Max Klinger, Dettmann ou Egger-Lienz animent un Berlin cosmopolite, moderne et tourné vers l’avenir.

Après avoir dépassé les prémisses impressionnistes, Munch se tourne vers le symbolisme: Redon, Sérusier, Bonnard, Klinger et les tableaux de Böcklin, qui nourrissent un langage visionnaire imprégné de rêve et de mystère. En Belgique, le courant prend des accents décadents avec Félicien Rops, proche des milieux littéraires de Baudelaire, Mallarmé et Verlaine, et avec James Ensor, créateur d’un univers grotesque et satirique peuplé de masques et de figures monstrueuses.

En Italie, le symbolisme s’exprime sous des formes différentes et originales : dans les sculptures dramatiques d’Adolfo Wildt, dans les atmosphères sombres de Cesare Laurenti et dans l’esprit rebelle d’Ugo Valeri.

Une vaste section consacrée à l’art graphique illustre l’énorme influence de Munch sur l’expressionnisme allemand, en particulier sur le groupe Die Brücke.

Des artistes comme Erich Heckel redécouvrent les techniques de la gravure sur bois et de l’estampe comme des outils directs et essentiels, s’inspirant autant de la tradition de Dürer que des innovations du maître norvégien. Après la Première Guerre mondiale, une nouvelle génération - dont Otto Dix et Max Beckmann - traduit le traumatisme collectif en images brutes et désabusées, où la figure humaine devient le symbole d’une société blessée et déchirée.

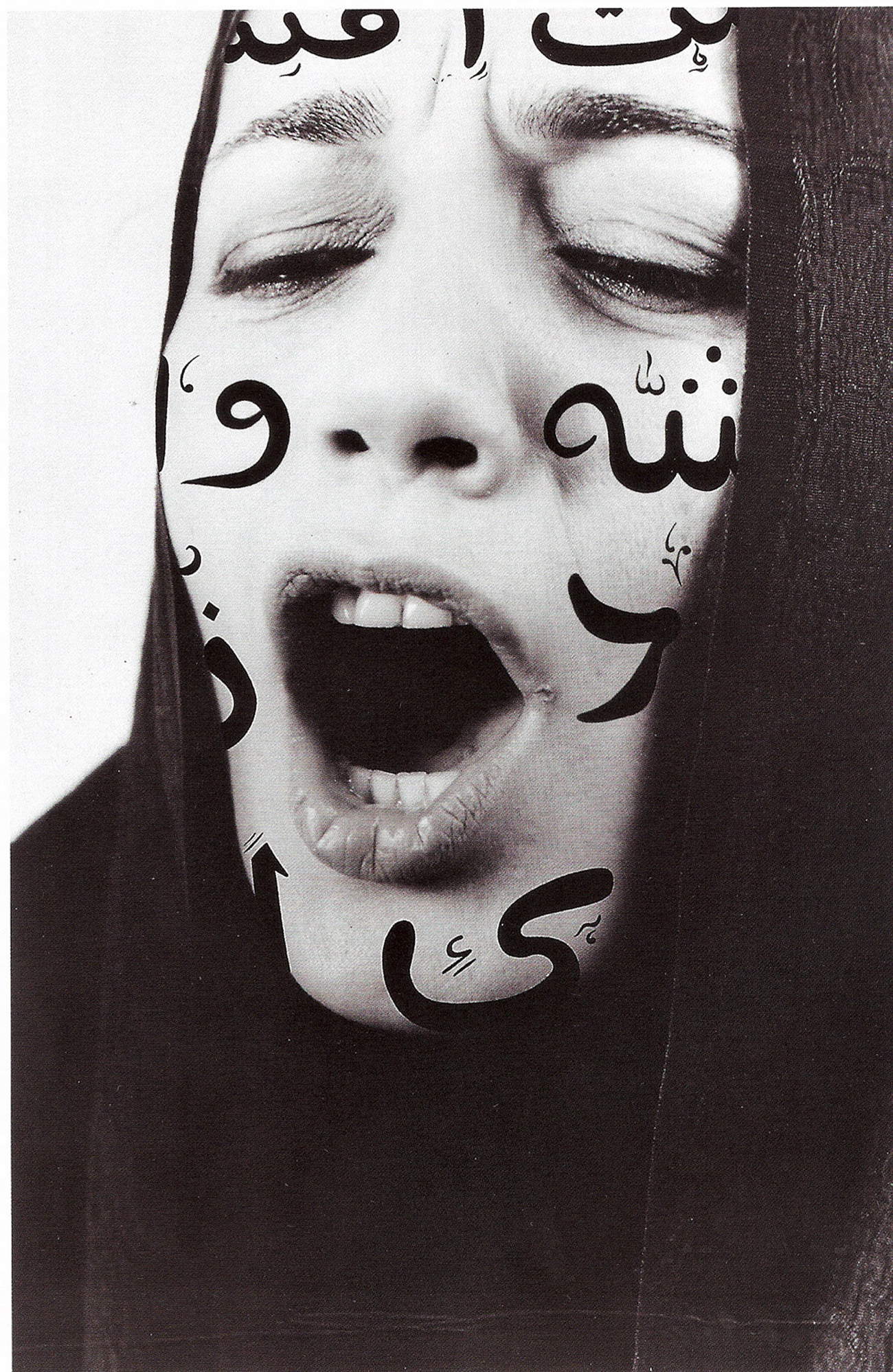

La section Le cri contemporain reflète l ’héritage de Munch au XXe siècle et au-delà. Après la Seconde Guerre mondiale, l’expressionnisme réapparaît comme un témoignage de la douleur : Renato Guttuso raconte la brutalité de l’histoire, tandis que Zoran Mušič évoque l’horreur des camps de concentration. L’écho de ce cri se retrouve dans les visions déformées d’Ennio Finzi et dans les figures agonisantes d’Emilio Vedova, dans les crânes de Mike Nelson, dans les mondes visionnaires de Brad Kahlhamer et de Tony Oursler, dans la dénonciation dramatique de la guerre en Yougoslavie par Marina Abramović et dans la poésie visuelle et politique de Shirin Neshat, qui grave dans la peau et le destin du peuple iranien.

MUNCH. La révolution expressionniste est le dernier chapitre d’une exposition qui, à partir des chefs-d’œuvre de Ca’ Pesaro, explore les liens, les contaminations et les héritages contemporains de l’art moderne. L’événement accompagne également la renaissance du centre culturel Candiani, redessiné par MUVE, qui poursuit son programme d’expositions temporaires mais se transforme en un musée permanent, une Maison de la Contemporanéité. La nouvelle collection de MUVE sera consacrée à la voix contemporaine, avec des œuvres de maîtres italiens et internationaux de 1948 à nos jours.

Heures d’ouverture : Du mardi au dimanche de 10 h à 19 h. Fermé le lundi.

|

| Une exposition à Mestre présente Munch, les courants qui l'ont influencé et les artistes qu'il a inspirés. |

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.