Soixante-quinze ans exactement se sont écoulés depuis que Francesco Arcangeli a souhaité l’arrivée d’une “bonne journée” à Simone Cantarini, “un nom inconnu de la plupart des gens, le nom d’un élève éphémère du beaucoup plus célèbre Guido Reni”. Et il est encore difficile d’affirmer que le nom du Pesarese est sorti de l’anonymat pour la majorité du public. Cependant, il est certain que Cantarini a connu au moins quelques bons jours depuis 1950 : La première date de 1997, lorsque Andrea Emiliani, à la tête d’un grand groupe de chercheurs, a organisé deux expositions importantes en l’espace de quelques mois (l’une à Pesaro, l’autre à Bologne) et a sanctionné la redécouverte définitive d’un artiste qui n’a jamais connu de position intermédiaire, que ce soit de son vivant ou à sa mort. La seconde est l’exposition de la Galleria Nazionale d’Urbino, organisée par Anna Maria Ambrosini Massari, Yuri Primarosa et Luigi Gallo, qui se termine aujourd’hui et dont l’objectif déclaré est de poursuivre cette opération de distanciation de la figure de Simone Cantarini par rapport à la lumière réfléchie de Guido Reni (dont il deviendra plus tard le rival) : C’est en 1637 que Cantarini refusa brusquement une correction sur l’un de ses retables, la Transfiguration aujourd’hui à la Pinacothèque Vaticane, de la part du maître qui lui avait aussi procuré la commande, et une violente rupture s’ensuivit), afin de lui restituer toute cette autonomie, toute cette qualité, toute cette originalité qui lui est due, avec l’idée précise, écrit Ambrosini Massari dans le catalogue, de “présenter l’artiste [...] dans sa richesse et sa variété de registres stylistiques et poétiques, participant pleinement aux occasions les plus importantes de son temps pour se tenir au courant, et qui était en contact étroit avec la culture figurative la plus avancée sur une vaste échelle, en contact étroit avec certains des centres d’où rayonnaient les innovations les plus singulières, tels que Bologne et Rome, et pas seulement”.

Le manque d’attrait de Simone Cantarini vient aussi en partie du jugement laconique et ambigu que Carlo Cesare Malvasia porte sur sa peinture dans la Felsina pittrice: “Il fut, en somme, le coloriste le plus gracieux et le dessinateur le plus correct que notre siècle ait eu, et qui imita Guido, dont il était peut-être plus amoureux et galant, sinon aussi noble et bien fondé”. Il est vrai que Malvasia, qui avait connu Cantarini de son vivant (ils avaient presque le même âge et avaient été très proches pendant un certain temps), avait essayé de ne pas être déséquilibré, de composer un jugement qu’il devait sentir correct, équilibré et objectif. Néanmoins, il avait fini par coller à Cantarini l’étiquette de simple imitateur de Guido Reni dont il ne pourrait se défaire pendant des siècles, même s’il continuait à jouir d’une certaine considération ostensible, surtout de la part de la partie de la critique qui continuait à cultiver une appréciation sincère et passionnée à son égard. Le fait que Cantarini, au-delà de ses talents de “coloriste gracieux” et de “dessinateur correct”, ait été autre chose qu’un excellent élève de Guido avait déjà été établi par Francesco Arcangeli. Francesco Arcangeli l’avait déjà établi en 1950, dans un essai pionnier de quatre pages, dans lequel il attribuait à l’artiste de Pesarese une “ingéniosité pour produire une nouvelle beauté ”similaire“, mais non servile, à celle de Reni” : un sentiment, expliquera plus tard Emiliani dans le catalogue de l’exposition de Bologne, “d’une beauté mélancolique qui n’était jamais entrée dans les murs d’une académie formelle, d’une poésie rhétorique, comme celle de Guido Reni”. Une interprétation qui n’est pas sans rappeler celle qu’Ambrosini Massari et Primarosa, pensant aux peintures sacrées de Simone Cantarini, ont donnée aux visiteurs de l’exposition d’Urbino, en parlant d’une peinture “élégiaque” dont on a beaucoup parlé dans ces pages, une peinture de regards et de silences, une peinture qui transfigure le sacré en poésie de l’âme, loin de l’emphase monumentale d’une grande partie de la peinture du dix-septième siècle. Cantarini est cependant un peintre de contradictions, capable d’une peinture imprégnée de beauté classique, une beauté qui rappelle à Arcangeli la Grèce antique, capable d’une peinture qui connaît les idées de Raphaël et la grâce de Federico Barocci et qui est en même temps sensible au naturalisme qui, dans le sillage de la révolution du Caravage, s’est répandu dans son pays natal, dans la région de la ville de Milan.Il était même capable d’intuitions soudaines et frappantes au contact des œuvres de Carlo Bononi ou de Guido Cagnacci, pour ne citer que quelques artistes dont on ne peut certes pas dire qu’ils soient les références de Cantarini, mais qui ont laissé un écho stentorique dans certains épisodes brillants de sa production.

Le principal mérite de l’exposition d’Urbino, sans tenir compte des œuvres inédites et mises à jour, est donc d’avoir présenté sous toutes ses formes l’inspiration radicale, consciente, attentive, visionnaire, élégiaque d’un peintre polyvalent qui, il est vrai, n’a pas été le seul à avoir pu montrer son travail.un peintre polyvalent qui, certes, n’a pas encore atteint (et n’atteindra probablement jamais) la notoriété d’un Guido Reni, encore moins celle d’un Caravage, mais qui trouve une grande partie de sa grandeur dans cette “peinture limite”, pourrions-nous dire.peinture limite“, pourrait-on dire, originale sans être révolutionnaire et pourtant pratiquée avec une qualité sublime, dans cette poétique qui est la sienne, écrit Emiliani, ”suspendue sur la ligne de démarcation entre la peinture et l’art“.suspendue sur la ligne de partage entre l’ancien et le présent, dans la trajectoire artistique et historique dont cette province italienne se nourrit encore, et dans l’apparition de nouveautés fréquentes, suggestives et liées à des apparences pleines de la séduction de l’actualité”. Nous devons nous demander si le destin de Simone Cantarini doit encore être considéré comme indissolublement lié à celui d’une province, aussi vitale et colorée qu’Emiliani l’entendait, et en particulier à cette zone frontalière où, à l’époque de Pesaro, se mesuraient également les instances qui traversaient la plaine romagnole à partir de la Bologne des Carraccis et celles qui descendaient des collines des Marches : L’exposition d’Urbino rend compte de l’ouverture, de la largeur d’horizon d’un artiste qui a su façonner son langage en profitant de ce qu’il avait vu à Rome, à Venise et à Bologne. Le résultat ne fera pas de Cantarini un peintre cosmopolite : Sa production est d’ailleurs circonscrite à une sphère limitée et à une zone périphérique (cependant, s’il avait été romain, florentin ou même bolonais, même si Malvasia avait essayé de le considérer comme un peintre de Bologne et non comme un oriundo, ou si Urbino n’était pas devenu une périphérie en l’espace d’un temps très court, alors que Simone n’avait pas encore vingt ans, nous aurions peut-être écrit une histoire différente aujourd’hui : pensons à la considération dont jouit aujourd’hui Federico Barocci). Mais les images qu’il nous a laissées suffisent certainement à écarter le risque qu’il soit considéré comme un artiste de province.

L’exposition d’Urbino procède par thèmes plutôt que de suivre la vie de Simone Cantarini, comme l’avait fait l’exposition de Bologne en 1997, qui reste à ce jour la plus grande exposition monographique sur lui, compte tenu également du fait qu’à cette occasion un important corpus de dessins avait été montré au public (Cantarini était l’un des plus grands dessinateurs du XVIIe siècle), qu’Ambrosini Massari et Primarosa avaient délibérément exclu de l’exposition de Rome. grands dessinateurs du XVIIe siècle), qu’Ambrosini Massari et Primarosa ont délibérément exclu de l’exposition de la Galleria Nazionale delle Marche pour se concentrer uniquement sur la peinture (toutefois, ceux qui souhaitaient connaître le Cantarini “graphique” ont pu voir une sélection d’eaux-fortes au deuxième étage du Palais Ducal, où se trouvent certaines de ses grandes peintures qui font partie de la collection permanente). Ce choix de construire le parcours de l’exposition par noyaux thématiques s’inscrit dans le sillage d’une pratique assez répandue (malheureusement, dans le passé, les œuvres de Cantarini n’ont pas été exposées du tout).Un choix qui s’inscrit dans le sillage d’une pratique assez répandue (malheureusement, selon l’auteur), et qui a certainement ses inconvénients et ses limites, avant tout celle de ne pas faciliter la compréhension des développements (surtout pour ceux qui ne connaissent pas en détail la peinture de Pesaro) d’un artiste dont le parcours n’a pas été linéaire et qui n’est certainement pas le plus facile ni le plus buvable. Le risque, par exemple, est qu’un visiteur distrait ne se rende pas compte de la précocité du génie de Simone Cantarini, dont l’étonnante Adoration des Mages , aujourd’hui dans la Quadreria du Palazzo Magnani à Bologne, est une œuvre qu’il a réalisée à l’âge d’à peu près trois ans. Il est exposé, dans ce qui est peut-être la section la plus passionnante de l’exposition, au milieu d’œuvres peintes beaucoup plus tard : Il faut rappeler que jusqu’à récemment, l’Adoration était même considérée comme une œuvre de la toute dernière phase de son activité (c’est ainsi qu’Emiliani la considérait : un produit de Cantarini au début de la trentaine), mais certains documents récemment découverts ont permis de fixer sa datation aux premières phases de sa carrière. En revanche, l’itinéraire thématique permet de montrer comment Simone Cantarini a su offrir à sa clientèle des variations inattendues sur les mêmes sujets, même dans un laps de temps très court, et comment sa peinture était intelligemment perméable à tout ce qui gravitait autour d’elle.

Et le fait que Simone Cantarini était capable de tout absorber apparaît clairement dans les œuvres exposées dans la première section, centrée sur le portrait, le genre dans lequel l’artiste de Pesaro a été formé, en regardant les recherches pénétrantes de Claudio Ridolfi, qui a été l’un de ses premiers maîtres, comme en témoigne le Portrait du Cardinal M. G. G. S. S. M., un portrait d’un Cardinal de Pesaro. Le portrait du cardinal Antonio Barberini iunior au palais Barberini, peint à l’âge de dix-huit ans et exposé pour la première fois à Urbino à côté de deux autres portraits de Barberini, tous deux attribués à Cantarini par Ambrosini Massari, témoigne d’une familiarité avec le sujet que Cantarini approfondira à plusieurs reprises, même à la fin de sa carrière : il suffit d’admirer la délicate Allégorie de la peinture où l’on peut déceler quelques réminiscences de Bononi, et surtout l’intense Portrait d’Eleonora Albani Tommasi (prêté cette année à la Galleria Nazionale delle Marche par Intesa Sanpaolo), difficile à expliquer sans supposer une certaine fréquentation de la peinture romaine du début du XVIIe siècle, probablement approfondie en personne par un voyage à l’Urbe Eterna.

La section sur les “élégies sacrées” va jusqu’à démontrer (par un retournement scénographique également souligné par la disposition, qui quitte la pénombre de la première salle et conduit le public vers un couloir plus éclairé) que Simone Cantarini était un peintre du début du XVIIe siècle. C’est dans cette seconde salle que Simone Cantarini est capable de regarder les atmosphères les plus douces d’un Federico Barocci sinon d’un Raphaël (voir la Sainte Famille inédite ou la Vierge à l’Enfant de la collection Caprotti pour un formidable condensé du Cantarini le plus intime) :) c’est dans cette seconde salle que se révèle la versatilité de Simone Cantarini, sa capacité à fusionner dans une synthèse entièrement personnelle et inégalée “la voix plus courtoise de Guido Reni avec la voix plus terrestre du naturalisme post-caravagesque”, écrit Ambrosini Massari, non sans se laisser parfois emporter par l’enthousiasme momentané pour les réalisations de certains peintres.comme on le voit dans le Saint Jacques en gloire où les références à Guido Cagnacci sont évidentes, pour ceux qui connaissent la peinture du XVIIe siècle, en particulier sa Madeleine emmenée au ciel que l’on peut admirer aujourd’hui dans les deux versions du Palais Pitti et de Munich. La synthèse susmentionnée est plutôt appréciée, par exemple, dans un tableau comme la Vierge à l’Enfant en gloire avec les saints Barbara et Terence, que Simone a peint à l’âge de 18 ans pour l’église de San Cassiano à Pesaro et dans lequel on peut même voir un autoportrait de l’artiste.En effet, le peintre a voulu voir un autoportrait de l’artiste (en se basant sur la comparaison avec l’autoportrait exposé dans la première salle), qui aurait donné son visage au saint patron de sa ville natale : est une œuvre dans laquelle, comme l’écrit Ambrosini Massari dans le catalogue de l’exposition de 1997, “le difficile langage du classicisme bolonais est [...] filtré par différents stimuli, également d’origine émilienne, mais naturalistes : Guerrieri d’une part, Annibale Carracci et Ludovico [...] et Carlo Bononi”. Le résultat de diverses contaminations est aussi l’Immaculée Conception avec les saints Jean l’Évangéliste, Nicolas de Tolentino et Euphémie, qui regarde vers la Lombardie de Savoldo, vers les atmosphères de la peinture de la Vénétie, vers la région des Marches des Guerrieri habituels et même, selon certains, vers les extravagances de Lorenzo Lotto. Et tout cela sans jamais risquer le pastiche, car les modulations infinies de Cantarini interviennent sur une partition solide, formée dans les Marches mais germée et finalisée dans la Bologne de Carracci et de Guido Reni. Le résultat est une synthèse personnelle, avec des hauts et des bas, mais reconnaissable à sa finesse d’exécution, à son intensité expressive et à la tension que l’on sent derrière chaque figure, derrière chaque passage de la lumière à l’ombre, comme si quelque chose était sur le point d’ébranler une tranquillité inquiète qui repose sur un équilibre précaire.

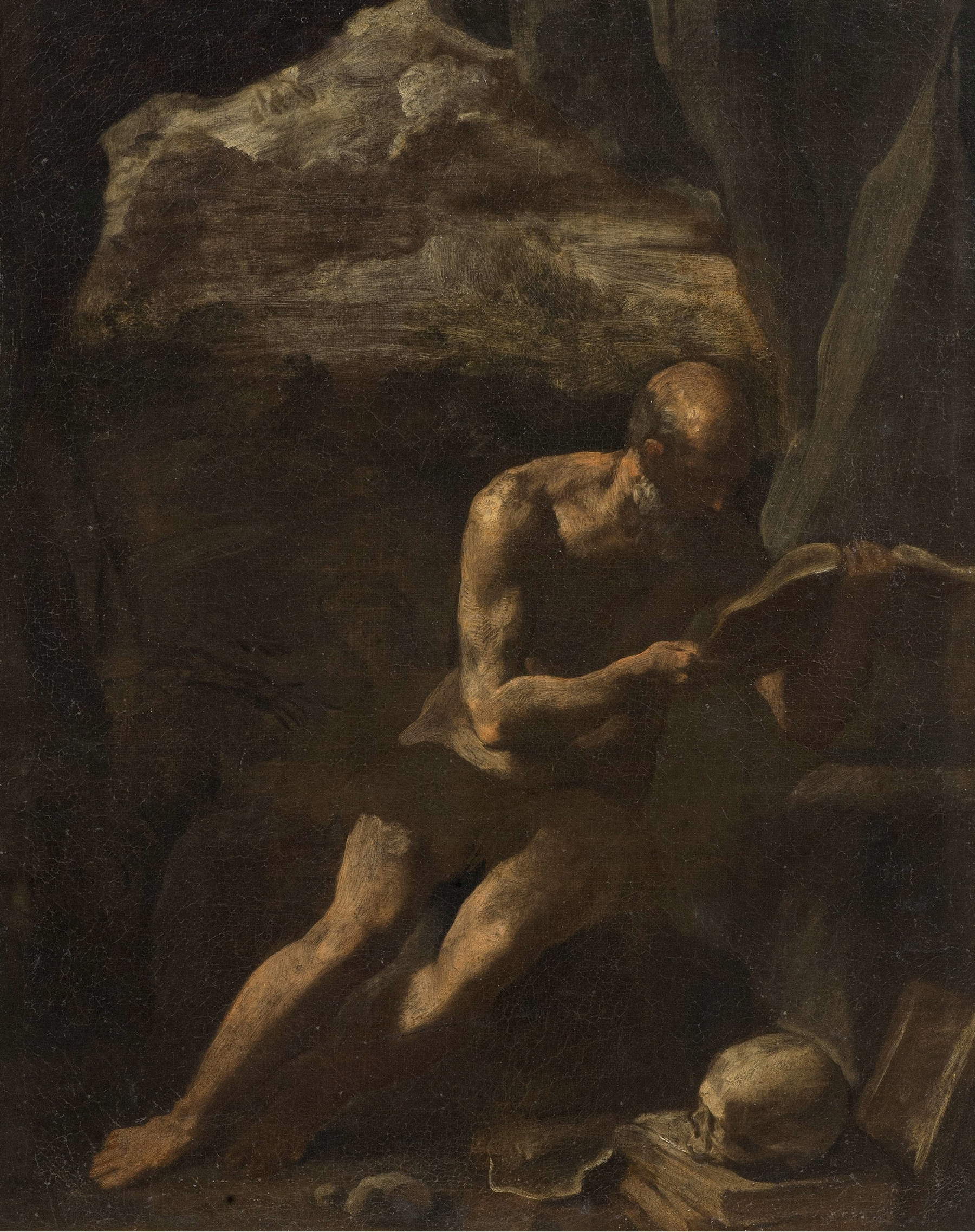

Si la salle qui réunit tous les portraits de saints offre un aperçu du Cantarini plus réaliste, plus proche de la peinture du Caravage, tantôt filtré par Guerrieri (comme semble l’être le Renégat de saint Pierre), tantôt atténué par l’idéalisme rhénan (comme l’est le Renégat de saint Pierre), il n’en est pas de même pour l’ensemble des portraits de saints de l’exposition.l’idéalisme rhénan (comme dans le Saint Jérôme de la Fondation Bemberg à Toulouse), mais sans jamais adhérer totalement à la manière de Merisi (un Saint Jérôme de Bartolomeo Manfredi quiLe chapitre suivant offre au public un aperçu du processus créatif de l’artiste, et en particulier de son utilisation de la peinture, pour la même œuvre, “d’une part des versions parfaitement achevées, claires et lumineuses, et d’autre part des épreuves plus introspectives et apparemment inachevées, souvent réalisées dans des tons bruns et terreux” (d’après Yuri Primarosa). Dans l’exposition, trois paires de tableaux ont été jumelées pour composer de curieux diptyques qui témoignent de cette manière singulière de travailler : la comparaison entre les deux versions de Saint Jérôme lisant dans le désert, en particulier, révèle peut-être plus que toute autre, d’une part, l’expérimentalisme d’un peintre toujours en quête de nouveauté et, d’autre part, l’inquiétude d’un artiste à la sensibilité qui, aujourd’hui, apparaît à nos yeux comme une sorte d’illusion. qui nous apparaît aujourd’hui d’une étonnante modernité, une modernité qui vit et palpite surtout dans la version la plus terreuse, avec ces coups de pinceau coruscants, avec le paysage qui semble laissé à l’état d’esquisse, avec l’ensemble qui transmet presque un sentiment d’inachevé.

Les variations sur l’alternance entre classicisme et naturalisme animent à nouveau l’avant-dernière salle de l’exposition, où, toujours sur le thème des “diptyques”, se distingue la juxtaposition de la Sainte Famille très polie de la galerie Colonna et celle plus rugueuse de la galerie Corsini, et où un dialogue avec Valentin de Boulogne est également proposé dans la comparaison entre les deux Saint Jean Baptiste : un inédit de Cantarini, dont on ne connaissait jusqu’à présent que des dérivations (c’est donc à Primarosa que revient le mérite d’avoir trouvé le prototype). La dernière section est réservée aux productions à thème mythologique et profane. Dans cette dernière section, outre le Philosophe au compas , inachevé et récemment attribué (il n’est apparu aux enchères qu’il y a neuf ans, avec une attribution générique à un artiste du XVIIe siècle), on notera la présence d’Hercule et Iole, un chef-d’œuvre “redécouvert”, pour reprendre l’adjectif des conservateurs, qui est exposé au public pour la première fois. “Redécouvert” parce qu’il s’agit probablement d’un tableau cité et célébré par Carlo Cesare Malvasia comme une œuvre capable de surpasser Guido Reni et même Raphaël, “si juste, si gracieuse, qu’on ne peut la regarder sans risquer d’être ému”, une œuvre qui “doit être grandement louée”. Il s’agit en effet de l’un des produits les plus exquis de la dernière partie de la carrière de Simone Cantarini, l’une de ses interprétations les plus subtiles et délicates de l’idéalisme de Reni, ainsi que l’un des points forts et l’une des principales nouveautés de l’exposition d’Urbino.

Il convient de souligner que l’une des clés de compréhension de cette exposition est offerte par son sous-titre : “Un jeune maître entre Pesaro, Bologne et Rome”. Il s’agit d’une spécification d’une finesse, d’une exhaustivité et d’une intelligence rares, puisqu’elle comprend toute la nouveauté du regard que cette exposition a porté sur Simone Cantarini, bien qu’avec un parcours qui n’est pas le plus immédiat. Jeune“, parce que le thème de sa précocité est incontournable. Maître”, pour que l’on cesse de le considérer comme un simple produit de l’atelier Reni et que l’on commence à reconnaître sa stature, qui est plutôt celle d’un maître autonome, d’un artiste indépendant, d’un peintre qui a laissé un écho sur la peinture de son temps, certes territorialement limité, mais en tout cas un écho limité dans le monde de la peinture.Un peintre qui a laissé un écho sur la peinture de son temps, certes territorialement limité, mais en tout cas présent, de ses élèves directs comme Lorenzo Pasinelli et Flaminio Torri jusqu’à fasciner, des décennies plus tard, même un Donato Creti et un Giuseppe Maria Crespi, les deux vedettes de la peinture bolonaise du début du XVIIIe siècle. Enfin, “Pesaro, Bologne et Rome” sont quelque chose de plus que de simples coordonnées géographiques, quelque chose de plus que les étapes du court voyage de Simone Cantarini : ils sont la preuve de l’étendue de ses vues, ils sont les points cardinaux qui lui permettent d’échapper à la dimension d’un artiste provincial.

Mais la grandeur de Simone Cantarini est peut-être ailleurs. Dans ces esquisses qui préfigurent un regard qui transcende son époque, dans ces doubles aux tons sombres et terreux, dans cette frénésie inquiète qui caractérise toute son activité, dans cette insatisfaction continue et pérenne. L’exposition d’Urbino a eu le mérite de ne pas trop se laisser aller à la biographie ou au romantisme, mais il est inévitable de penser à l’Autoportrait de l’artiste de Pesaro comme à une sorte d’épitomé de sa grandeur. Simone Cantarini semble être tout entierdans ce tableau inachevé où il se représente avec des yeux enfoncés qui traduisent toute cette confiance qui l’aurait conduit à l’excès, avec ces coups de pinceau qui définissent sommairement les manches de la veste d’où émergent deux poignets de lin blanc pour guider le regard vers les mains fines, effilées et annelées qui serrent non pas le pinceau et la palette, comme le voudraient les conventions, mais le crayon et le carnet, symbole de créativité, d’investigation, de recherche. Un signe qui ne veut pas être reconnu sur la base d’une tradition, mais qui revendique, avec fierté, la liberté propre aux grands artistes. On peut donc espérer qu’un jour la renommée de Simone Cantarini égalera celle de Guido Reni et d’autres artistes connus non seulement des cercles de spécialistes : mais cette flamme devra nécessairement passer par la reconnaissance de sa liberté, de sa sensibilité qui nous apparaît aujourd’hui si moderne.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.