Dal 30 ottobre 2025 al 1° marzo 2026 il Centro Culturale Candiani di Mestre ospita la mostra MUNCH. La rivoluzione espressionista, a cura di Elisabetta Barisoni. L’esposizione racconta l’uomo e l’artista nel suo tempo: Edvard Munch, figura profondamente introspectiva, ma anche partecipe e attenta alla società in cui vive. Solo nella sua inquietudine, eppure mai isolato, Munch intreccia legami con autori e artisti contemporanei — Ibsen su tutti, di cui illustra le opere teatrali — che influenzano la sua visione, la sua rivoluzione grafica e iconografica, la sua vita stessa.

Specchio della cultura mitteleuropea, Munch viaggia a lungo tra Francia, Germania, Belgio e Italia, in quell’Europa vivace e turbolenta dei Salon des Refusés e delle Secessioni, dove i giovani ribelli dell’arte sperimentano linguaggi nuovi. Da Goya a Rembrandt, da Redon a Toulouse-Lautrec, fino a Van Gogh e Gauguin, assorbe suggestioni simboliste e postimpressioniste per poi trasformarle in un segno unico e inconfondibile. Con Munch entrano in Europa nuove sonorità pittoriche: lo spirito nordico che pervade e influenza le Secessioni di Monaco, Vienna e Berlino, di cui egli è protagonista e ispiratore.

La mostra, ideata dalla Fondazione Musei Civici di Venezia per il Centro Culturale Candiani — eccezionalmente allestita negli spazi espositivi del terzo piano — propone un viaggio guidato da Munch alla scoperta dell’arte del nostro tempo. Attraverso le collezioni civiche della Galleria Internazionale d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, che custodisce quattro importanti opere grafiche dell’artista (Angoscia, L’urna, La fanciulla e la morte e Ceneri), il progetto espositivo ripercorre la rivoluzione espressionista, riconnettendo Munch alle correnti da cui è nato e a quelle che, nei decenni successivi, ha profondamente ispirato.

Le sette sezioni della mostra si aprono con Edvard Munch (Loten, 1863 – Oslo, 1944), messo in dialogo con i fermenti naturalisti e impressionisti, e con il connazionale Aksel Waldemar Johannessen (Kongsvinger, 1880 – Oslo, 1922). Quest’ultimo, protagonista di una parabola artistica intensa ma breve, condivide con Munch la ricerca di un mondo interiore tormentato, pur distinguendosi per un realismo sociale carico di tensione espressiva, lontano dall’estetica francese allora dominante in Norvegia.

Due ampie sezioni sono dedicate alle Secessioni, le rivoluzioni artistiche tedesche che si sviluppano da Monaco (1892) a Vienna (1897) e Berlino (1898). Il segno vibrante e la profondità psicologica di Munch attraversano questi movimenti, laboratori di sperimentazione dove Simbolismo, Jugendstil e Postimpressionismo si intrecciano in uno spirito di rinnovamento radicale. La Secessione di Monaco annovera artisti come Franz von Stuck, interprete di un simbolismo visionario e sensuale, ma anche numerosi italiani — tra cui Arturo Martini e Alberto Martini — che da questo clima trassero stimoli decisivi. Per la Secessione di Berlino, Munch rappresenta quasi il punto di partenza: nel novembre 1892, le opere di Munch alla mostra al Verein Bildender Künstler di Berlino vengono duramente criticate dai tradizionalisti e la mostra viene chiusa dopo solo una settimana. Lo scandalo, tuttavia, ne consacra la fama e segna la rottura tra gli ambienti accademici e le nuove generazioni di artisti. Da questa spaccatura nascerà, nel 1898, la Secessione berlinese, di cui Munch sarà figura di riferimento. In questi anni di intenso fermento, artisti come Max Liebermann, Max Klinger, Dettmann ed Egger-Lienz animano una Berlino cosmopolita, moderna, proiettata verso il futuro.

Superate le premesse impressioniste, Munch guarda al Simbolismo: all’opera di Redon, Sérusier, Bonnard, Klinger e ai dipinti di Böcklin, che alimentano un linguaggio visionario, intriso di sogni e mistero. In Belgio, la corrente assume sfumature decadenti con Félicien Rops, vicino agli ambienti letterari di Baudelaire, Mallarmé e Verlaine, e con James Ensor, creatore di un universo grottesco e satirico popolato da maschere e figure mostruose.

In Italia, il Simbolismo si esprime in forme diverse e originali: nelle sculture drammatiche di Adolfo Wildt, nelle atmosfere cupe di Cesare Laurenti e nello spirito ribelle di Ugo Valeri.

Un’ampia sezione dedicata alla grafica illustra l’enorme influenza esercitata da Munch sull’Espressionismo tedesco, in particolare sul gruppo Die Brücke.

Artisti come Erich Heckel riscoprono la xilografia e le tecniche incisorie come strumenti diretti ed essenziali, ispirandosi tanto alla tradizione di Dürer quanto alle innovazioni del maestro norvegese. Dopo la prima guerra mondiale, una nuova generazione — tra cui Otto Dix e Max Beckmann — traduce il trauma collettivo in immagini crude e disilluse, dove la figura umana diventa simbolo di una società ferita e lacerata.

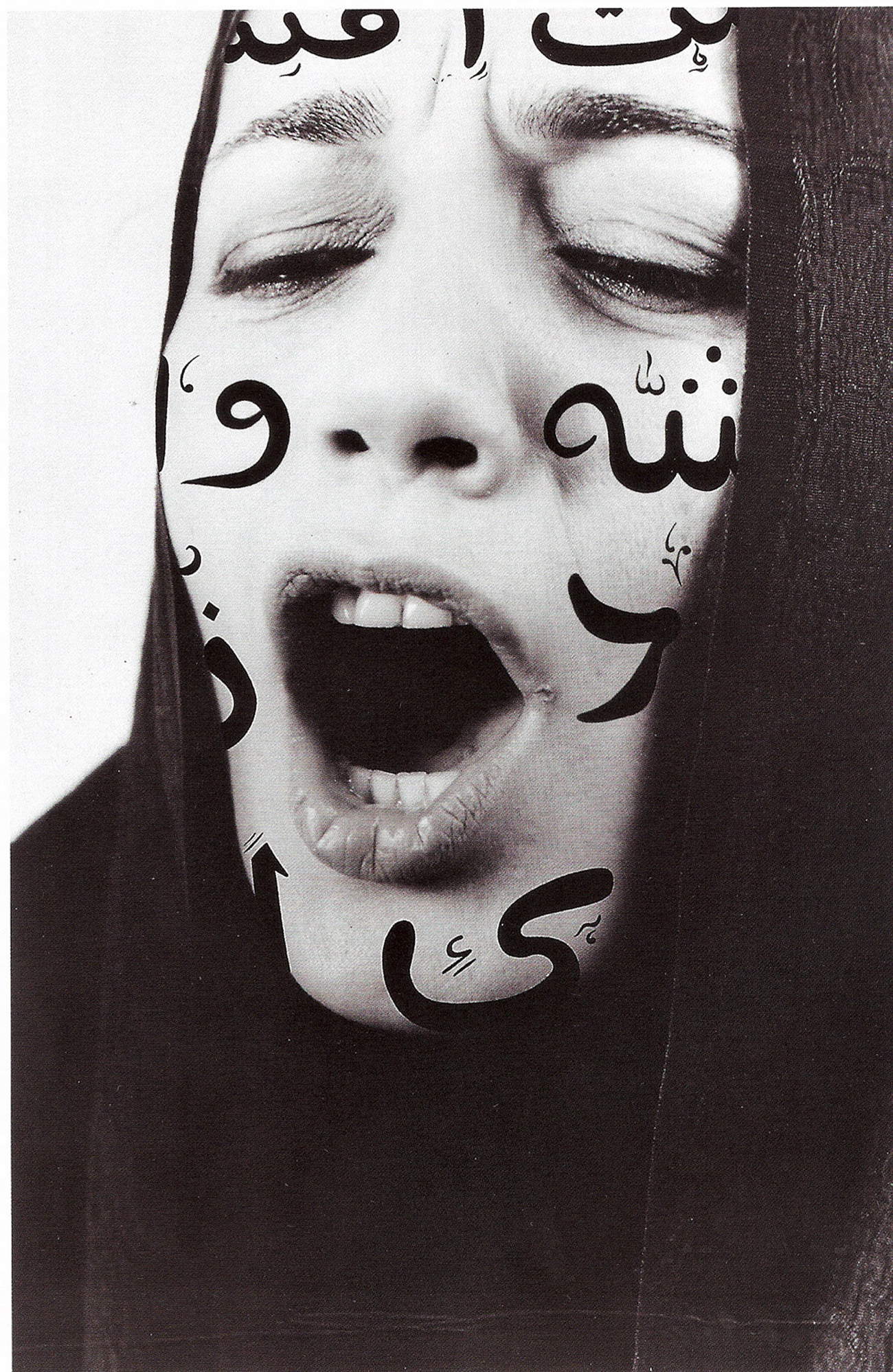

Nella sezione L’urlo contemporaneo si riflettono le eredità di Munch nel Novecento e oltre. Dopo la seconda guerra mondiale, l’Espressionismo riemerge come testimonianza del dolore: Renato Guttuso narra la brutalità della storia, mentre Zoran Mušič rievoca l’orrore dei campi di concentramento. L’eco di quell’urlo si ritrova nelle visioni deformate di Ennio Finzi e nelle figure straziate di Emilio Vedova, nei teschi di Mike Nelson, nei mondi visionari di Brad Kahlhamer e Tony Oursler, nella drammatica denuncia di Marina Abramović sulla guerra in Jugoslavia e nella poesia visiva e politica di Shirin Neshat, che incide sulla pelle e sul destino del popolo iraniano.

MUNCH. La rivoluzione espressionista segna l’ultimo capitolo di una rassegna che, partendo dai capolavori di Ca’ Pesaro, esplora le connessioni, le contaminazioni e le eredità contemporanee dell’arte moderna. L’evento accompagna anche la rinascita del Centro Culturale Candiani, ridisegnato da MUVE, che prosegue il suo programma di mostre temporanee ma si trasforma in un Museo permanente, una Casa delle Contemporaneità. La nuova collezione MUVE sarà dedicata alla voce contemporanea, con opere di maestri italiani e internazionali dal 1948 a oggi, in un percorso di ampio respiro.

Orari: Da martedì a domenica dalle 10 alle 19. Chiuso il lunedì.

| Titolo mostra | MUNCH. La rivoluzione espressionista | Città | Mestre | Sede | Centro Culturale Candiani | Date | Dal 30/10/2025 al 01/03/2026 | Artisti | Renato Guttuso, Edvard Munch, Shirin Neshat, Franz von Stuck | Curatori | Elisabetta Barisoni | Temi | Espressionismo, Edvard Munch |

Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.