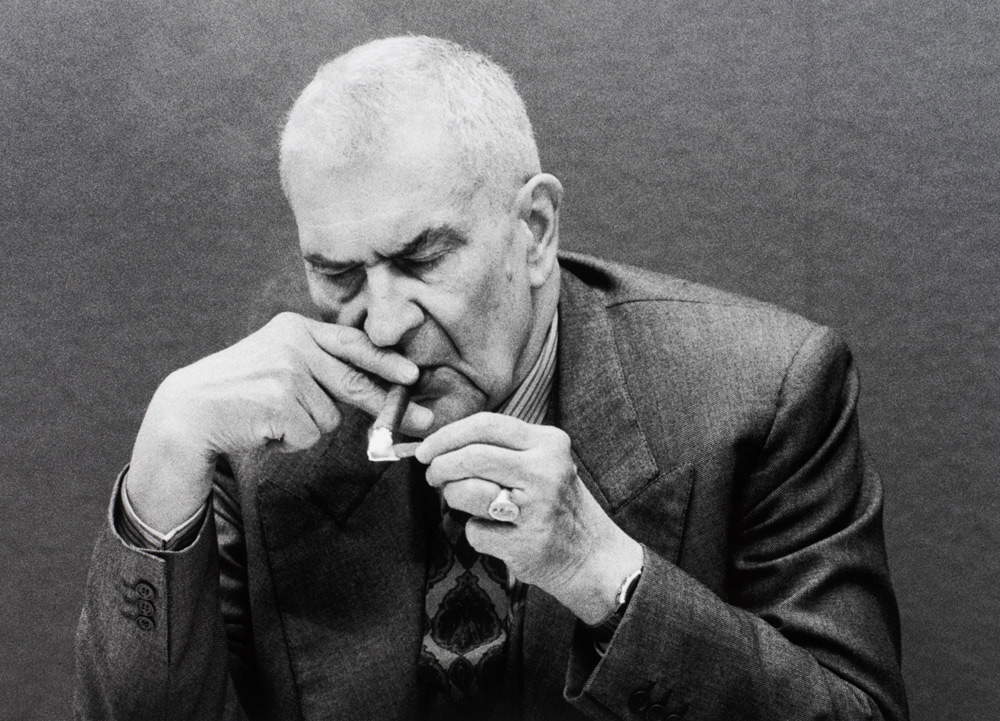

Août 1996. La maison de Federico Zeri, dans la campagne de Mentana, près de Rome, ressemble à une extraordinaire forteresse dans laquelle l’érudit s’est enfermé pour mener une guerre personnelle contre la morosité des temps. Miroir fidèle de sa curiosité intellectuelle omnivore, on trouve dans les nombreuses pièces des peintures, des sculptures, des fragments de marbres anciens, des bronzes, des mosaïques, des tapis et des milliers de livres qui, depuis les pleines étagères, descendent jusqu’au sol en piles gigantesques, à leur tour recouvertes de couches et de couches de photographies de toutes sortes. Grâce à notre longue amitié, nous sommes admis - avec moi, notre amie commune Marie Massimo Lancellotti - dans sa chambre à coucher, où il est immobilisé à la suite d’un petit accident domestique. La chambre se trouve à l’étage et ressemble au reste de la maison, remplie de livres. La différence est qu’il ne s’agit presque jamais de volumes d’histoire de l’art, mais surtout de littérature: des romans disparates par l’âge et l’auteur, et des nouvelles, voire des romans policiers. À côté de ces livres se trouvent des rangées et des rangées de cassettes de films et d’imposantes tours de disques compacts. Les nuits de Zeri ne sont pas tant accompagnées par Pietro Cavallini, Giovan Angelo d’Antonio ou Giuseppe Valeriano que par Ernst Lubitsch, King Vidor et Visconti, Mozart et Mahler, Stendhal, Thomas Mann et George Simenon.

BZ. Professeur Zeri, où va l’histoire de l’art aujourd’hui ?

FZ. En Italie, elle est restée dans le giron de la philologie. C’est-à-dire qu’elle n’a pas dépassé cette première phase, d’ailleurs indispensable, de la classification des œuvres, qui correspond ensuite à la mise en ordre du matériel littéraire, à la reconstruction des textes critiques, etc. Dans d’autres pays, notamment sous l’influence de l’école allemande puis anglo-saxonne de la première moitié de ce siècle, d’autres approches de l’histoire de l’art ont vu le jour: études de l’iconographie et de l’iconologie, études sur les rapports entre l’art et la société, entre l’art et l’économie. Autant d’approches méthodologiques qui ont eu ici une vie très chétive et presque toujours contestable.

Sans parler de l’inattention portée aux problèmes des techniques d’exécution, confinée à des hypothèses fantaisistes d’amateurs sur les lieux communs des patines et des recettes secrètes ; et jamais au contraire axée sur les rapports entre la production artistique, les traités techniques et l’organisation du travail dans les ateliers et les manufactures. Pourquoi, à votre avis, tout est-il resté dans un tel état de retard ?

Pour porter un jugement sur l’histoire de l’art italien, il faut remonter à ses origines modernes. Un livre très intéressant sur un éminent spécialiste de l’histoire de l’art italien, Adolfo Venturi, édité par un très bon jeune historien de l’art, Giacomo Agosti, vient de paraître. Homme d’une grande ouverture d’esprit, Venturi a fait des débuts extraordinaires. Ses recherches de jeunesse sur l’art émilien du XVe siècle sont encore aujourd’hui fondamentales: des documents d’archives à la récupération de textes figuratifs. Mais les études de Venturi ont ensuite débouché sur sa monumentale Storia dell’Arte Italiana, qui n’est qu’une systématisation philologique. On n’y trouve jamais de discussion sur le rapport entre la production artistique et la société contemporaine: par exemple, sur les raisons qui ont poussé les tyrans de la Renaissance à illustrer leur nom par de grands monuments et de grandes peintures, ou sur le rapport entre le maniérisme et la crise de la pensée religieuse dans la première moitié du XVIe siècle.

Et après ?

L’héritage de Venturi a ensuite été perfectionné par certains de ses importants élèves. Tout d’abord, Pietro Toesca, à qui nous devons ces grands monuments des études d’histoire de l’art que sont Le Moyen Âge et Le Quatorzième Siècle. Cependant, même ces ouvrages restent une systématisation de matériaux où il est très difficile de trouver une ouverture vers des points de vue et des approches différents de ceux du début. Les autres grands élèves de Venturi furent Giuseppe Fiocco et Roberto Longhi. Fiocco avait une connaissance philologique prodigieuse de la peinture des XVIIe et XVIIIe siècles, en particulier de l’Italie du Nord. Longhi était certes une figure extraordinaire dans le domaine de l’érudition, mais il n’a pas réussi à être un historien, c’est-à-dire un historien de l’art au sens plein du terme. En effet, il est resté un philologue aux qualités intuitives exceptionnelles, auxquelles il a ajouté la capacité de savoir présenter ses découvertes dans un langage littéraire post-D’Annunzio qui, jusqu’à un certain point, était d’une grande beauté. Mais pas aussi belle que son modèle. Bien qu’élevé, le langage de Longhi n’a jamais atteint le niveau, par exemple, des pages que D’Annunzio consacre à la peinture vénitienne dans Il fuoco.

Quoi qu’il en soit, Fiocco et Longhi ont eu leurs propres élèves.

À une différence près: Fiocco était un professeur d’université normal, ce qui n’était pas le cas de Longhi. Longhi ne l’était pas. Il avait une personnalité si forte qu’il a conditionné ses élèves au point qu’ils n’osaient plus le contredire ; et tout au long de leur vie, ils ont continué - et continuent encore - à écrire des essais et des livres basés sur la formule “comme Longhi l’a si bien vu” et prêts à défendre ses erreurs dans tous les cas et partout. Permettez-moi de vous donner un exemple. Dans les années 1940, Longhi a donné une conférence dans laquelle il reconstituait hypothétiquement l’activité de celui qui, selon toutes les sources, était le plus grand élève de Giotto, mais dont les travaux documentés ont tous été perdus: Stefano Fiorentino. La reconstruction était basée sur les similitudes possibles entre la peinture caractéristique “douce et si unie” décrite par Vasari dans la vie de Stefano, et les qualités formelles d’un groupe très homogène de peintures merveilleusement belles de Giotto, presque toutes situées à Assise. Par la suite, pendant une trentaine d’années, il ne s’est pas trouvé un historien de l’art qui, parlant de la peinture du XIVe siècle, n’ait pas pris cette hypothèse pour argent comptant et n’ait pas trouvé le moyen d’inclure le “Stefano de Longhi” dans son raisonnement. À un moment donné, cependant, un document d’archive est apparu, montrant que toutes les peintures attribuées par Longhi à Stefano étaient en fait l’œuvre d’un peintre d’Assise très haut placé et semi-inconnu, mentionné en passant par Vasari dans la vie de Giotto: Puccio Capanna. Depuis lors, une chape de silence s’est abattue sur cette affaire, et pratiquement personne n’a plus jamais parlé ni de Stefano, ni, le pauvre, de ce grand peintre qui reste néanmoins Puccio Capanna.

Je connais bien le sujet, car j’ai moi-même restauré l’œuvre qui a permis de restituer à Puccio Capanna la paternité de ce groupe de peintures merveilleuses: la fresque fragmentaire d’une des portes de la ville d’Assise, aujourd’hui conservée à la pinacothèque municipale de cette ville. Celle dont un document notarial atteste qu’elle a été attribuée le 24 novembre 1341 à Puccio Capanna et à son associé Cecce di Saraceno. Mais au-delà, qu’est-ce que la figure de Roberto Longhi a impliqué pour l’histoire de l’art italien ?

Elle a permis l’émergence d’historiens de l’art importants, comme Alberto Graziani, Francesco Arcangeli et Carlo Volpe, notamment à partir de ses cours universitaires des années 1930 et 1940 à Bologne. Mais il s’est ensuite créé une sorte de cercle universitaire fermé de ses étudiants, qui a transformé l’enseignement d’une haute personnalité comme celle de Longhi en “longhisme”, c’est-à-dire en une tendance à tout classer en “grand génie, petit génie, suiveur, satellite, ami, élève”. Mais ces classifications n’ont pas grand-chose à voir avec l’histoire de l’art. En fait, elles ne font que favoriser la formation de hiérarchies de valeurs en fonction de ce véritable fléau italien qu’est la commercialisation de l’art. Celle-ci, à partir d’Adolfo Venturi, a eu pour conséquence une épidémie d’expertises, allant de la page écrite sous forme de lettre, à l’article de revue, et même à la monographie proprement dite. Autant de textes visant à accompagner d’attributions retentissantes des œuvres presque toujours médiocres, ou à mettre en valeur certains artistes au détriment d’autres pour de pures raisons de gain monétaire.

Or, ce gain monétaire a fini par représenter pour les historiens de l’art un instrument involontaire de mesure de la qualité. Dans le sens où les antiquaires jouent toute leur crédibilité professionnelle en vendant les objets pour ce qu’ils sont vraiment, donc pour leur vraie valeur et jamais pour moins. Ainsi, le meilleur historien de l’art devient inévitablement celui qui fait le moins d’attributions. Et c’est pour cette raison que l’art médiéval, dont les objets sont quasiment absents du marché, est celui où d’énormes abus critiques sont encore commis aujourd’hui sans que personne, au fond, ne dise rien. Essayez de plier les mesures d’une dalle sculptée à votre propre usage, en les falsifiant, afin de prouver à un antiquaire que cet objet provient de l’intérieur de la cathédrale de Modène. Lorsque l’antiquaire se rendra compte qu’il s’est fait escroquer et qu’il a risqué de tromper un client en lui racontant des mensonges, il lui écrasera au moins la dalle de l’historien de l’art sur la tête. Alors que le même fait, lorsqu’il s’est réellement produit il y a quelques années, a laissé le monde des études d’histoire de l’art médiéval complètement indifférent. En tout cas, pouvez-vous me donner des exemples de “textes visant à accompagner d’attributions retentissantes des œuvres presque toujours médiocres, ou à mettre en valeur certains artistes au détriment d’autres pour de pures raisons de gain pécuniaire”.

Le nombre infini de monographies et le déluge d’expositions, de catalogues et d’articles qui sont sortis ces dernières années sur le Caravage: chacun avec la présentation de l’œuvre inédite à l’intérieur, qui alors presque toujours n’est pas du Caravage. Il y a des écoles entières qui ont été peu étudiées et peu publiées, parce que le grand nom n’est pas là. C’est le cas de la peinture ligure du XVe siècle, dont les œuvres et les noms ne sont connus que depuis peu grâce au beau volume de Giuliana Algeri et Anna De Floriani. Ou, pour prendre un autre exemple, les études sur la peinture romagnole du XVe siècle, pratiquement au point mort il y a soixante ans. Sans parler de l’art de l’extrême sud de l’Italie, encore méconnu. C’est un peu comme si la peinture et la sculpture étaient réservées aux élites des grandes cours de Rome ou de Florence, et que toute autre forme d’art considérée comme périphérique ou mineure pouvait être écartée des études. Et ce, non seulement par respect pour une tradition d’études éprouvée, mais aussi dans une fonction purement mercantile.

Or, les marchands d’art ont toujours existé.

Permettez-moi de mieux m’expliquer. Je ne vois rien à redire au commerce de l’art. Il a toujours existé, notamment parce qu’il y a toujours eu des collectionneurs privés. Ce qui est grave, c’est que seule une partie de la production artistique est privilégiée, uniquement parce qu’elle est la seule à pouvoir être commercialisée. Et il est scandaleux que cela soit le fait d’universitaires qui effectuent leurs recherches principalement dans le but de promouvoir tel ou tel groupe de peintures ou de dessins qui se trouvent sur le marché. Comme l’a fait Adolfo Venturi, suivi au galop par Longhi, Fiocco et bien d’autres. Sans parler du cas absolument incroyable d’un surintendant à la solide réputation de menagramo qui parcourt Rome en signant des expertises pour des antiquaires. Franchement, je ne comprends pas pourquoi, bien que j’aie signalé le problème à plusieurs reprises à différents ministres, aucun d’entre eux n’a pris ce type par l’oreille, peut-être en le dotant d’abord d’une puissante amulette, et ne l’a pas licencié sur-le-champ, étant donné que son travail en tant que fonctionnaire d’État consiste à contrôler la régularité du marché des antiquités, et non pas à le favoriser.

Cependant, je ne pense pas que les antiquaires soient responsables de la nonchalance morale de nombreux historiens de l’art.

En fait, je ne leur en veux pas. Je suis bien conscient que, dans de nombreux cas, les antiquaires sont responsables de la sauvegarde d’œuvres d’art et de monuments importants, ainsi que de la promotion d’études précieuses en histoire de l’art. Pensons à des figures comme Bardini et Contini Bonacossi à Florence ou Volpi à Città di Castello.

Changeons de sujet et parlons de la protection du patrimoine artistique. Quelle expérience avez-vous tirée de la fonction que vous exercez depuis quelques années en tant que vice-président du Conseil national des biens culturels, ce qui revient à dire vice-ministre, étant donné que le président est d’office le ministre ?

Ce n’est pas très brillant. Je vais essayer de vous donner une liste des problèmes qui m’ont semblé les plus graves. Premièrement: le Conseil national est trop grand, ce qui fait que les décisions ne peuvent jamais être prises sur les vrais problèmes. Lorsqu’une discussion s’engage, c’est toujours le curé de Roccacannuccia ou le conseiller municipal de Vattelapesca qui, sur la base de considérations municipales tout à fait amateurs, pose des vetos absurdes, empêchant ceux qui veulent travailler de le faire. Cela signifie que le Conseil national, au lieu d’être, comme il devrait l’être, le point de référence pour l’élaboration d’une stratégie de conservation cohérente pour le pays, est devenu la scène médiocre sur laquelle se produisent des personnages inconnus, qui récoltent leur moment de gloire en tenant des discours inutiles et interminables sur des questions de peu ou pas de substance. Deuxièmement, il me semble qu’il manque jusqu’à présent un ministre qui, outre une connaissance approfondie des problèmes souvent très différents des 20 régions italiennes, ait le pouls et le courage de s’attaquer à ces problèmes et de les résoudre. Je ne vois pas non plus de forces politiques qui aient la volonté et la force d’abandonner la logique des compromis du type “volemose bene” et “tengo famiglia” avec laquelle l’Italie a été gouvernée jusqu’à présent. Troisièmement: il est inacceptable que dans un pays comme l’Italie, qui possède un immense patrimoine artistique et culturel, les fonctionnaires reçoivent des salaires de misère. Il suffirait de soustraire 0,1 % du budget des travaux publics pour remédier à cette situation. Mais aucun ministre ou directeur général des biens culturels n’a jamais essayé de le faire. Quatrièmement, le ministère a encore de lourds héritages de personnes, dont je ne veux pas citer les noms, qui ont occupé des postes importants en son sein dans le passé. Cinquièmement, il y a le très grave problème de l’absence d’un catalogue du patrimoine artistique. Je comprends que le travail de classification scientifique d’un patrimoine composé de dizaines, voire de centaines de millions d’œuvres d’art, comme le nôtre, puisse être retardé. Cependant, il n’est pas acceptable qu’un inventaire photographique de ce patrimoine n’ait pas été réalisé entre-temps: la seule chose qui puisse nous aider à lutter contre la myriade de vols d’œuvres d’art qui se produisent chaque jour en Italie. Encore moins acceptable est le fait que de nombreux musées, c’est-à-dire des lieux parfaitement circonscrits et souvent propriétaires de petits fonds, soient privés d’un catalogue systématique. Alors que l’on se moque éperdument de l’existence de catalogues répétés sans jamais avoir été publiés: par exemple, celui de la province de Rome. Sixièmement, la position ridicule des inspecteurs centraux, gardés dans un bureau du ministère où personne ne les cherche et où personne ne leur fait rien, doit être reconsidérée. Un bureau qui ressemble plus à un cimetière d’éléphants qu’au lieu où se réunissent les meilleurs experts du ministère, comme le titre pompeux d’inspecteur central pourrait le laisser penser. Septièmement, il reste le problème de l’irrationalité avec laquelle sont gérées les nombreuses propriétés de l’État. À Rome, des bâtiments très importants sont aux mains d’organisations qui pourraient être expulsées sans trop de larmes. Alors que dans la même ville, l’un des plus grands musées d’art antique du monde, celui des thermes, est divisé en trois sites distincts, le musée du Moyen-Orient et de l’Extrême-Orient doit payer un loyer au Palazzo Brancaccio, et la Galerie nationale d’art antique au Palazzo Barberini ne peut pas être le grand musée qu’elle pourrait être simplement parce que ses locaux sont occupés par le Club des officiers de l’armée. Une folie.

Les problèmes sont-ils terminés ?

Non. J’ajouterais qu’un autre monstre créé par ce système sont les chaînes de sauvetage plus ou moins internationales qui ne se consacrent qu’à quelques grands centres, comme Venise, Florence et même Rome. L’agitation que suscitent ces chaînes de Saint-Antoine masque en fait l’agonie du très précieux tissu conjonctif en dehors des grandes villes: c’est-à-dire le groupe de petites localités, voire de localités infâmes, où même des œuvres d’art distinguées sont laissées à l’abandon. Je connais bien, par exemple, la question des Abruzzes, où de véritables ravages ont été commis au cours des 50 dernières années. D’innombrables monuments ont été détruits non pas par le temps, ni par les tremblements de terre ou la guerre, mais par des restaurations erronées, ou commencées et jamais achevées, effectuées par l’administration des biens culturels elle-même. Je n’ai pas envie de faire une liste complète, mais il y a des cas incroyables de sommes énormes dépensées par l’État pour dévaster des monuments publics, c’est-à-dire pratiquement les siens: voyez l’église de Santa Maria di Collemaggio à L’Aquila, ou celle de San Francesco à Tagliacozzo. On me dira: l’église de San Francesco in Tagliacozzo est un monument de seconde zone. C’est vrai. Mais les autels qu’ils ont démolis reflétaient toute l’histoire de la ville et des principales familles qui y avaient vécu pendant des siècles. Sans compter que ces démolitions ont eu pour effet de transformer une église chargée d’histoire en un absurde hangar médiéval tout en pierre éclairé au néon, avec les peintures des autels privées de leurs cadres d’origine et suspendues à des fils de fer. Une série de tragédies, celles des nouveaux aménagements des musées et des églises, causées par le nombre incalculable d’architectes qui se croient innovants parce qu’ils copient les illustrations d’un livre sur le design américain plutôt que sur le design allemand ou finlandais ( ): c’est comme ça qu’on fait de la Finlande à Tagliacozzo !

Provincialisme ou ignorance pour ces aménagements tous identiques, qui détruisent bêtement les stratifications culturelles séculaires des églises et effacent brutalement la fierté municipale des collections locales ?

Certainement les deux. Mais puissamment favorisés par l’absence totale de toute forme de contrôle et de direction de l’État. Ce que les inspecteurs centraux pourraient très bien faire, pour revenir à ce que je disais tout à l’heure, mais que le ministère ne leur permet pas de faire, préférant les laisser moisir à l’intérieur des bureaux. Je reviens aux Abruzzes. En ce moment, je voudrais écrire un article avec la liste des choses notifiées par l’État dans cette région et détruites au cours des cinquante dernières années: ce serait une liste interminable. Je voudrais faire la même chose pour la Sicile, où il y a des endroits où les surintendances semblent ne jamais être arrivées. Par exemple, la zone montagneuse de la province de Messine, où j’ai moi-même vu des sculptures en bois polychrome laissées sous la pluie battante dans des églises sans toit ! Parlerons-nous ensuite des centaines de fresques qui, sans avoir jamais été photographiées, tombent en morceaux dans les nombreuses églises abandonnées à elles-mêmes dans les campagnes et, surtout, dans les Apennins ?

Un problème qui peut être résolu comment ?

Je vous l’ai déjà dit: tout d’abord, les fonctionnaires de la surintendance doivent être beaucoup mieux payés. Ce n’est qu’ainsi que l’on pourra exiger que leur préparation scientifique, souvent modeste et parfois inexistante, soit vérifiée dans le temps ; et ce n’est qu’ainsi que l’on pourra leur confier des tâches précises et détaillées, exigeant le strict respect des délais et des méthodes, faute de quoi ils pourront procéder au licenciement qui s’impose. Si cela ne tenait qu’à moi, par exemple, l’une des premières choses que je ferais serait de répartir les tâches entre ceux qui organisent les expositions et ceux qui exercent un contrôle sur le patrimoine artistique de la région. Deux métiers complètement différents, dont le premier semble aujourd’hui avoir complètement effacé le second. Aujourd’hui, en effet, le personnel de la Surintendance se consacre de plus en plus souvent à plein temps à la réalisation d’expositions généralement inutiles, voire minables, tandis que presque personne ne va voir ce qu’il advient des monuments, des églises, des fresques, des toiles, des panneaux, des sculptures, de l’orfèvrerie, des tissus, des tentures et de tout ce qui se trouve dans la région.

En d’autres termes, il s’agit de créer des conditions d’efficacité dans le travail de l’administration.

C’est vrai. Seulement, pour cela, il faut que ceux qui la dirigent depuis le centre assument la responsabilité du commandement des hommes qu’ils ont à leur disposition: C’est-à-dire reconnaître publiquement que tel commissaire, qui se révèle en fait une personne cultivée et compétente, doit être promu à des rôles de responsabilité, tandis que tel autre commissaire, qui du haut de son incompétence et de sa grossièreté culturelle pense que son rôle est de donner des amendes à tout le monde et d’émettre des interdictions absurdes, doit être renvoyé de l’Administration, en l’occupant peut-être plus utilement à des fonctions d’agent de la circulation. Mais en Italie, personne ne veut gouverner, parce que personne ne veut mécontenter le peuple. Bien qu’il y ait eu des exceptions: par exemple, Alberto Ronchey, qui a dû faire face à certains problèmes, ou Domenico Fisichella, qui a révolutionné la haute direction du ministère en quelques mois.

Le problème auquel Ronchey s’est principalement attaqué était la mise en valeur du patrimoine artistique. Il le fit avec sa loi sur les musées, n° 4/93, qui se heurtait toutefois à la masse des quelque 170 000 mesures législatives produites depuis l’Unification jusqu’à aujourd’hui, qui rendent tous les Italiens coupables jusqu’à preuve du contraire. Si bien que, pour se protéger des soupçons de favoritisme dans l’attribution des marchés, la loi a été flanquée d’un règlement si compliqué que, comme tout le monde le dit, son application est très complexe.

En effet ! L’Italie compte 170 000 lois, contre quelques milliers en Angleterre et en France. Ce seul fait suffit à qualifier le pays dans lequel nous vivons: une province ingouvernable où chacun dispose de la plus grande liberté pour discuter de rien, à tel point que les procès ne durent jamais moins de 15 ou 20 ans. De sorte que chacun vit dans l’incertitude totale de ses droits. Mais même la loi dite Ronchey sur les musées, qui reste très importante, part de faits provinciaux. La découverte du merchandising dans les musées, qui est la substance de la loi, imite en fait ce qui est la norme depuis de nombreuses années aux États-Unis, par exemple. Seulement, là-bas, les musées ont une constitution et des programmes complètement différents des nôtres. À commencer par leur vocation éminemment éducative, la récupération de la tradition culturelle européenne et la représentativité sociale. Mais comme il y a une boutique de livres et de gadgets à l’entrée des musées américains, et que des concerts et des déjeuners y sont souvent organisés, notre fonctionnaire ou politicien, qui se trouvait là en vacances avec sa femme et ses marionnettes, a été impressionné et s’est immédiatement dit: “Voilà comment on peut être international ! Et c’est ainsi que, de retour dans la petite ville, les ballets ”Gonzaga“ sont partis au Palais Ducal de Mantoue, les concerts à la Galerie Nationale de Parme ou les défilés de mode aux Offices et aux Tombeaux des Médicis, mettant Michelangelo Buonarroti sur le même plan que les troupes Armani, Versace et Valentino. Et tout le monde, les journaux, la télévision, le ministère d’applaudir, parce que c’est ainsi que nous exploitons ce que nous continuons ridiculement à appeler ”notre pétrole". Peu importe les problèmes de sécurité pour les œuvres et les spectateurs, par exemple en cas d’incendie: la tragédie des 34 personnes brûlées vives lors de l’exposition d’antiquités de Todi en 1982 ne nous a manifestement rien appris. Ce qui est grave, c’est le spectacle désolant d’une nation qui renonce à l’enracinement historique de son extraordinaire culture, pour se réduire à une province petite-bourgeoise des pays anglo-saxons surtout, sinon à un Disneyland du tourisme artistique.

Mais pourquoi de telles opérations étaient-elles impossibles il y a seulement vingt ans ?

Elles étaient impossibles tant qu’il existait en Italie une petite élite cultivée, qui comptait pour quelque chose. Alors qu’aujourd’hui, la culture et les intellectuels n’intéressent plus personne: voyez comment se réduisent les troisièmes pages des journaux. Mais une grande partie de l’indifférence à l’égard des œuvres d’art dépend aussi de ce que je disais tout à l’heure: du privilège de la philologie dans le domaine des études d’histoire de l’art.

Dans quel sens dites-vous cela ?

Parce que la philologie à l’italienne isole les œuvres d’art dans une série de figures indépendantes des contextes historiques qui les ont produites, et ignore ainsi ce que peut être l’engagement civil qu’appelle la protection des œuvres d’art dans leur ensemble, inséparable du contexte qui les a produites. Avez-vous déjà examiné des revues récemment publiées dont les comités éditoriaux sont presque entièrement composés de la jeune génération d’historiens de l’art ? Jetez un coup d’œil aux sommaires et vous verrez que les articles sont tous: “Un rayon de soleil sur Taddeo da Poggibonsi” ; puis: “Une nouvelle contribution sur l’ami de Taddeo” ; puis: “Revisiter une ’Annunziata’ de Bartolino da Montecatini”. Les mêmes titres entre Pascoli et D’Annunzio dans les revues d’il y a 50-60-70 ans. Et quand j’ai demandé à l’un de ces jeunes comment il se fait que, eux qui se réclament tous de la gauche de la gauche, au lieu d’adopter une position forte, solide, consciente, de dénonciation de la ruine qui pèse sur notre patrimoine artistique, ils écrivent des articles de philologie qui finissent inévitablement par se jeter dans ces intérêts économiques antiquaires auxquels ils se disent absolument opposés. Eh bien, quand je lui ai posé la question, il m’a répondu: “nous ne buvons pas”. C’est la lâcheté habituelle de la classe moyenne italienne, son manque de véritable conscience civique, moins que jamais présente dans la soi-disant classe intellectuelle. Combien de professeurs d’université n’ont pas juré pour le fascisme ? Douze. Combien d’intellectuels italiens ont dénoncé publiquement les atrocités du communisme ? Peut-être même pas douze.

Vous ne sauvez donc aucun historien de l’art italien ?

Il y en a quelques-uns. Mais ils sont très peu nombreux. Leur nombre pourrait être déduit des lettres des surintendants et des professeurs d’université qui dénoncent dans les journaux la négligence et l’incompétence qui ont conduit à des événements très graves comme, tout récemment, l’effondrement de la cathédrale de Noto. On n’en parle pratiquement jamais. Mais ce qui ne fonctionne pas, c’est le système dans son ensemble. Pensez à la manière dont l’histoire de l’art est enseignée à l’université: combien de professeurs voyez-vous dans les musées avec leurs étudiants ? Très peu. Admettons même que les musées étant publics, il est impossible pour un professeur d’y donner des cours en raison de la présence de visiteurs. Cependant, l’Italie possède, contrairement à tous les autres pays, une quantité de dépôts qui pourraient magnifiquement servir de collections d’étude où les étudiants peuvent voir les œuvres d’art sur le vif et non sur des diapositives ou des photographies. N’oubliez pas qu’il est beaucoup plus important d’examiner un seul tableau dans l’original que cent mille mots ex catedra, entre autres choses souvent prononcées dans un langage abscons, parce qu’inutilement recherché et littéraire. Je vais vous exposer un cas. À Florence, il existe une collection publique que presque personne ne connaît, donnée à la ville dans les années 1930. Il s’agit de la collection Corsi, qui comprend plusieurs centaines de tableaux, parmi lesquels des œuvres importantes, remarquables, des croûtes, des copies et des faux. Cette collection se trouve au deuxième étage du musée Bardini, qui n’est pas accessible en raison du risque d’effondrement des planchers en cas d’afflux excessif de personnes. Au rez-de-chaussée, cependant, il y a une grande salle vide, où une sélection de ces œuvres pourrait être temporairement exposée pour des conférences. Sur la base d’exemples concrets, on pourrait apprendre aux étudiants à démêler les différents styles des auteurs de ces tableaux. Surtout, on pourrait leur faire comprendre qu’un chef-d’œuvre peut être historiquement moins important qu’une œuvre mineure ; qu’une simple croûte de dévotion peut représenter le sentiment religieux d’une population bien mieux qu’un important retable ; qu’un faux peut expliquer le sentiment religieux d’une population bien mieux qu’un important retable.qu’un faux peut expliquer beaucoup mieux que l’original le goût d’une époque ; qu’une oeuvre peut avoir été abîmée pour des raisons naturelles mais aussi par une mauvaise restauration ; ce qu’est un repeint. Ce n’est qu’ainsi que se forment les compétences du philologue et les bases de ses connaissances pour ensuite croiser les œuvres avec les contextes historiques, culturels, sociaux, politiques et religieux dans lesquels ou pour lesquels elles ont été exécutées.

Et pourquoi ce type de cours n’est-il pas donné ?

Parce que le professeur d’université italien est comme Melchisédech ou le pape: une fois nommé, “tu es sacerdos in aeternum” ! Alors que dans tout le monde civilisé, à quelques rares exceptions près, les professeurs d’université sont engagés tous les deux ou trois ans avec des contrats renouvelables, sur la base d’un examen minutieux non seulement de leurs collègues de la faculté, mais aussi de leurs étudiants. Si l’on procédait de la sorte dans notre pays également, par exemple, on mettrait immédiatement fin au scandale des professeurs qui donnent une ou deux conférences par an et qui confient tout à des assistants, des adjoints, des porteurs de bagages en attendant d’être adjoints, le journaliste “... parce qu’il est toujours avantageux d’être ami avec les autres...”.parce qu’il est toujours bon d’être ami avec la presse“, au commissaire ”parce qu’il m’appelle comme ça quand il fait une exposition“, à la femme du chef de la police de la route ”pour qu’il m’enlève l’amende si je la reçois“, etc. Avec ce type de recoupement, les professeurs seraient enfin contraints d’exercer leur fonction à temps plein, c’est-à-dire de faire le travail pour lequel ils sont payés par l’État avec de l’argent public. Sauf qu’en Italie, les professeurs d’université sont un tabou. Une secte intouchable qui a conduit à la formation de cliques aux motivations politiques et commerciales, et aux poubelles des concours truqués. De toute façon, qui leur dit quoi que ce soit ? Des livres ont même été publiés pour décrire ces concours truqués, nommant et dénonçant les bienfaiteurs et les bénéficiaires. En ont-ils jamais touché un ? Jamais ! Ils restent tous bien au chaud dans leurs fauteuils à faire leurs manœuvres au nom du peuple italien ! Et si vous insistez vraiment pour vous plaindre, on vous répond comme le font les croyants lorsqu’ils parlent de prêtres malhonnêtes: ”vous savez, la chair est faible". Essayez de donner des justifications de ce genre dans les pays anglo-saxons, où l’ombre d’un soupçon dans le comportement moral ou administratif entraîne un licenciement immédiat. Voyez ce qui se serait passé aux États-Unis si les journaux avaient rapporté qu’un professeur d’université était soupçonné d’avoir organisé un faux cambriolage pour faire disparaître les preuves d’une escroquerie aux faux tableaux vendus avec son aval à un commerçant naïf, comme cela s’est produit à Rome et dans ses environs en Italie ! Voyez ce qui se serait passé, toujours aux États-Unis, si les journaux avaient encore parlé d’un professeur d’université qui avait reçu un million de dollars de l’État pour organiser des expositions qui n’ont jamais eu lieu ou pour ouvrir au public un musée qui a ensuite été hermétiquement fermé, comme cela s’est produit en Italie pour un professeur qui a reçu des milliards de lires de l’État pour ce mystérieux musée universitaire Csac et pour des expositions fantômes sur le Parmigianino et le Corrège ! Voyez vous-même si ces deux personnages - aux États-Unis, mais aussi dans tout autre pays que l’Italie, y compris le tiers-monde - au lieu de rester tranquilles dans leur poste de professeur, n’auraient pas été renvoyés chez eux en attendant qu’une enquête judiciaire spéciale soit menée par le ministère public et la Cour des comptes pour clarifier publiquement les questions de vols, faux ou vrais, et de milliards d’argent de l’État dilapidés !

Pour confirmer l’incroyable situation que vous décrivez, nous pouvons ajouter que le même professeur d’expositions fantômes a été directeur du “musée mystérieux” pendant une vingtaine d’années, après quoi le poste est passé à son épouse. Une succession dynastique qui se commente abondamment et qui est pourtant tombée dans l’indifférence générale. De toute façon, ne pensez-vous pas que l’une des principales raisons de la négligence du patrimoine artistique provient également de l’absence d’un véritable intérêt de la part de la société civile pour sa défense ? Un intérêt qui, il n’y a pas si longtemps encore, était réel - il suffit de penser à l’anathème qui pesait sur les vols sacrilèges dans les églises, aujourd’hui devenus monnaie courante -, mais qui, à l’heure actuelle, ne peut être atteint que par une politique scolaire d’éducation à la connaissance et au respect du patrimoine artistique. Un objectif qui devrait être atteint avant tout en travaillant sur les enfants de l’école primaire. Alors qu’aujourd’hui l’histoire de l’art n’est enseignée que quelques heures par semaine dans les lycées classiques, scientifiques et artistiques, avec la proposition ministérielle cyclique de la supprimer complètement. Cette indifférence du ministère de l’éducation nationale ne peut pas non plus être remplacée par les initiatives pédagogiques volontaires et souvent méritoires de certaines surintendances.

Il a tout à fait raison. Cela aurait, entre autres, l’effet important de sortir la quasi-totalité des jeunes diplômés en histoire de l’art de leur condition actuelle de sous-emploi, voire de chômage direct. Il faudrait installer dans tous les musées de nos villes une ou deux salles où seraient exposés non pas les originaux, mais des reproductions ; et dans ces salles, apprendre aux enfants à regarder les peintures, comme cela se fait, par exemple, au Metropolitan Museum de New York. Ce serait peut-être aussi la seule façon d’éviter les actes de vandalisme, tels que les écritures, les trous et les rayures, que les troupeaux d’élèves qui s’ennuient et qui sont indifférents, emmenés en voyage scolaire à Assise plutôt qu’à Rome ou à Florence, exécutent sur les peintures et les statues avec une fréquence désormais constante.

En effet, au début des années 60, Ennio Flaiano écrivait prophétiquement - je cite de mémoire - que “le Colosse de Rhodes n’est pas tombé à cause d’un tremblement de terre, mais parce qu’il a été miné à la base par les signatures des touristes”. Ne pensez-vous pas, cependant, que si l’on devait vraiment commencer à enseigner l’histoire de l’art aux enfants en Italie, il faudrait avant tout leur faire connaître et aimer les témoignages historiques et artistiques du territoire dans lequel ils vivent ? Ce n’est qu’ainsi que l’on peut espérer une réaction d’indignation civile lorsqu’un camion arrive devant l’église de sa ville ou de son village, avec des voleurs qui chargent les nappes d’autel ou les balustrades en marbre de la zone du presbytère. Alors que j’ai moi-même assisté à des exercices pédagogiques de surintendants au cours desquels on parlait aux enfants de sujets totalement hors de leur portée, tels que la signification iconologique de la nature morte ou les racines historiques de l’impressionnisme.

Avec des enfants qui dorment ou qui font du bruit et qui, de toute façon, ne comprennent rien à ces choses-là, parce qu’ils ne peuvent rien comprendre. Vous voyez, le problème est toujours le même: la culture petite-bourgeoise de cette classe moyenne italienne que je déteste même pour des épisodes comme celui-ci. L’iconologie est une méthode d’investigation très sérieuse et importante si ceux qui l’appliquent sont des personnes d’une culture et d’une érudition sans limites, comme l’étaient Aby Warburg ou Erwin Panofsky. En revanche, elle devient risible lorsqu’elle est pratiquée par une série de personnes qui évacuent leur frustration d’historiens de l’art ratés en répétant à de pauvres enfants les petites leçons qu’ils ont apprises des années plus tôt à l’université. Cette iconologie du bricolage à l’italienne qui ressemble à la diététique d’un certain journalisme: voilà le petit malin qui explique “ ce qui se cache vraiment derrière un fait ” ; voilà le petit malin qui découvre “ le vrai message ” caché à l’intérieur de l’image peinte. En revanche, en ce qui concerne l’impressionnisme, le succès qui en fait un cheval de bataille éternel est dû à sa diffusion plus que large dans la reproduction comme décoration petite-bourgeoise des appartements de la classe moyenne italienne habituelle: dans le même genre, pour être précis, que l’horloge à coucou. Il suffit de penser qu’à Milan, une merveilleuse exposition sur Alessandro Magnasco et une autre sur les Impressionnistes dans les Musées Russes ont été récemment inaugurées à peu près en même temps et dans le même lieu au Palazzo Reale. Pour l’exposition sur les impressionnistes, il y avait de très longues files d’attente, alors que pour l’exposition sur Magnasco, il n’y avait pas de file d’attente et il n’y avait que quatre chats à l’intérieur. Pour quelle raison ? Parce que les personnes qui font la queue peuvent toujours réduire un paysage impressionniste au commentaire suivant: “Regarde Righetto, il ressemble à l’er Soratte vu de la maison de tante Elide”, alors qu’il est très rare qu’elles puissent s’attacher émotionnellement à la complexité de la pensée et au drame existentiel du tableau de Magnasco.

Mais si les Italiens suivent avec autant d’intérêt les expositions impressionnistes, c’est peut-être parce que c’est la seule façon de voir des tableaux de cette école, puisqu’il n’y en a pas dans nos musées.

En fait, il faut dire que nos musées ne contiennent que des œuvres d’art que l’État a trouvées plus ou moins accidentellement entre ses mains au moment de l’unification de l’Italie. Et heureusement qu’il s’agissait du patrimoine artistique de loin le plus important et le plus visible au monde, et qu’il pouvait donc vivre largement de ses revenus ! Car, depuis lors, aucun roi, Duce, président de la République ou ministre n’a jamais été touché par l’idée d’acheter quelques pièces importantes sur le marché afin d’intégrer selon une conception rationnelle ce que nous possédions déjà de l’antiquité. Ou bien, quand on l’a fait, on a fait rire le monde entier. L’affaire grotesque de la “Madone du Palmier” suffit à tous. Une croûte ridicule que le Conseil supérieur des antiquités et des beaux-arts de l’époque a prise pour une œuvre de Raphaël et qu’il a donc fait acheter par l’État, en l’attribuant à la Galleria Nazionale delle Marche à Urbino, ville natale de Raphaël, où il ne reste pourtant aucune œuvre de cet artiste suprême. De même, à la seule exception de la petite collection rassemblée à la Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Rome, on n’a pas songé à rassembler des témoignages de ce que l’art contemporain créait pour l’Europe ou pour les États-Unis et le reste du monde. L’Italie possédait à l’intérieur de ses frontières de formidables tableaux d’impressionnistes et de post-impressionnistes, mais elle les a tous laissés partir. Tous les Cézanne de la collection d’Egisto Fabbri, par exemple, ont fini à l’ambassade américaine à Paris: et c’étaient des chefs-d’œuvre absolus. Ensuite, la belle version du Déjeuner sur l’herbe d’Eduard Manet qui se trouvait à Milan a également disparu.

Comment cela a-t-il pu se produire alors qu’en Italie, nous avons tendance à tout notifier: le possible et même l’impossible ?

L’explication est qu’au début de ce siècle, il y avait une campagne anti-française en Italie: ces artistes ne les prenaient donc pas au sérieux. Il suffit de penser que lorsque la grande exposition Cézanne s’est tenue à Venise en 1920, l’un des plus grands représentants de l’intelligentsia italienne de l’époque, Emilio Cecchi, a consacré son attention à Ignacio Zuloaga et non au grand peintre français: comme il l’a dit à l’époque, “il préférait les impressionnistes” ! Une attitude de Cecchi qui n’est pas sans rappeler la féroce pernacularité d’Ugo Ojetti à l’égard de la peinture impressionniste: en critique fasciste militant qu’il était, il affirmait avec virulence que l’art “par nous, doit être italien”. Mais le plus incroyable dans cette situation, c’est que si d’un côté nos critiques démolissaient la peinture française ou l’ignoraient, de l’autre ils essayaient de réévaluer la peinture italienne du XIXe siècle, sans toutefois la comprendre ; et ainsi ils nous distribuaient des croûtes immondes comme s’il s’agissait de grandes œuvres. J’ai vu récemment des tableaux de post-macchiaioli totalement inconnus qui sont des chefs-d’œuvre absolus. Mais parmi les peintres extraordinaires, il y a aussi certains veristi, qui ont souvent des œuvres d’une telle qualité qu’elles n’ont rien à envier aux grands naturalistes russes de l’époque: par exemple, les paysages de Guglielmo Ciardi. Comment se fait-il alors que de Giovanni Fattori on ne nous ait montré que des gribouillis sur des couvercles de boîtes de cigares, alors que ses grandes peintures, celles qui sont vraiment merveilleuses et qui sont le résultat de beaucoup plus de soin et d’engagement de la part de l’artiste, semblaient presque inexistantes ? Qu’en est-il de la peinture du XIXe siècle à Gênes, Naples ou Palerme ?

C’est un peu la même logique qui fait que l’on préfère les esquisses d’Antonio Canova à ses merveilleuses statues, qualifiant ces dernières de “froidement académiques”. Il s’agit là d’une nouvelle démonstration, non seulement de l’incapacité totale à promouvoir l’art italien du XIXe siècle dans l’estime internationale, mais aussi de l’aveuglement critique, étant donné que ce que Canova considérait comme ses œuvres était précisément les grandes sculptures et certainement pas leurs esquisses.

Je dirais que, contrairement à d’autres pays européens, l’Italie a directement ignoré son propre XIXe siècle. Une attitude qui se situe entre le suicide et le provincialisme, à l’opposé, par exemple, de ce qui s’est passé en France pour les impressionnistes, qui ont été soutenus par une publicité sans précédent, à laquelle l’État a également participé en construisant des musées consacrés uniquement à ce type de peinture. Une autre confirmation du provincialisme de nos critiques est le désintérêt total, jusqu’à récemment, pour la peinture anglaise de cette même période. C’est un peu comme si des géants de la peinture tels que William Turner, Frédérick Lord Leighton, Lawrence Alma Tadema n’avaient jamais existé. En Italie, à la fin du XIXe siècle, très peu de personnes connaissaient et appréciaient cette peinture: l’une d’entre elles était Gabriele D’Annunzio. Sans parler d’un autre fait culturel d’une importance capitale pour quiconque exerce réellement le métier de critique d’art. La perception de la nature dans la photographie et le cinéma ne vient pas des impressionnistes, mais précisément de la peinture anglaise. Il existe des solutions de composition, dans Alma Tadema par exemple, que l’on retrouve également dans le cinéma hollywoodien des années 1930 et 1940. Il en va de même pour la littérature: de nombreux thèmes du cinéma américain jusqu’aux années 1950 provenaient de la littérature anglaise du XIXe siècle, et certainement pas de The Betrothed.

Notre vingtième siècle a lui aussi été plutôt laissé à lui-même.

En témoigne le scandale de l’absence de protection de ses biens, notamment immobiliers. L’appendice fou fait à la gare de Florence de Giovanni Michelucci, qui a défiguré l’une des rares œuvres majeures de l’architecture italienne moderne. Ou encore la construction du stade olympique de Rome, qui a contrarié la merveilleuse relation entre les bâtiments et le paysage au Foro Italico. Enfin, toujours à Rome, la très sérieuse affaire de la Piazza Augusto Imperatore. Belle ou laide, elle est là depuis soixante ans et fait en tout cas partie d’un moment de l’histoire de la ville. Mais la municipalité veut s’en débarrasser pour y installer un auditorium. C’est l’habituelle classe moyenne italienne qui croit pouvoir racheter son provincialisme petit-bourgeois en imitant quelque étranger. Dans ce cas, peut-être les grandes constructions promues par les présidents français, comme le Beaubourg de Pompidou ou la Défense de Mitterrand. Alors le maire de Rome pensera qu’il a rendu internationale une ville où l’on ne peut pas marcher sur les trottoirs à cause des crottes de chien ou où des bâtiments historiques entiers sont marqués et dévastés par les vandales jour et nuit, comme la Villa Aldobrandini à Magnanapoli, dont le nymphée a été détruit au cours des dernières années. C’est incroyable.

C’est encore plus triste pour ceux qui, comme vous, ont vu Rome dans les années 1930: une ville, du moins à en juger par les photos, encore presque intacte.

Rome était une ville magnifique et nous ne nous en sommes pas rendu compte. Belle, même si elle avait déjà été largement ruinée par les Piémontais. Il ne faut pas oublier qu’en trente ans, entre 1870 et 1900, un tiers de la ville papale a été détruit, avec la démolition de monuments que n’importe qui aurait protégé sous verre pour leur merveilleuse beauté environnementale et artistique. La destruction du Lungotevere, la destruction de San Salvatore al Ponte, du Palazzo Altoviti, de toutes les villas de la noblesse papale: celles de l’Esquilin, Villa Palombara, Villa Ludovisi, Villa Altemps dont on avait sauvé le beau corps central plein de statues antiques, puis toutes décapitées, volées, ruinées par l’horrible bêtise des vandales, d’ailleurs parfaitement symétrique à celle de ceux qui avaient laissé ces trésors ouverts au public. Puis la défiguration la plus grave: l’inutile monument à Victor Emmanuel II, qui a coûté la mise à nu du cœur de Rome. Quand je pense aux diatribes d’Antonio Cederna contre "le bieco stradone di via dell’lmpero ! Mais le polémiste Cederna n’a jamais pensé que le bieco stradone était la conséquence logique du monument à Victor Emmanuel II et que, peut-être, au lieu de détruire le premier, il fallait faire sauter le second. Mais oui, le monstre sacré du Piémont ne doit pas être touché, et avec lui l’unité de l’Italie, le roi Galantuomo, Camillo Benso, le comte de Cavour et tous les autres. Au contraire, ce sont eux les principaux responsables de l’effondrement actuel non seulement de Rome, mais aussi du pays. L’Italie n’est pas née de la volonté populaire. Elle est le fruit d’une conquête royale. M. Vittorio Emanuele II, roi de Sardaigne, n’a même pas eu le courage de s’appeler Vittorio Emanuele I, roi d’Italie. Cela suffit pour comprendre comment l’unité italienne s’est poursuivie, avec les conséquences très graves qui en ont découlé. Il s’agit d’une nation qui a été fondée sur la répression interne et les aventures à l’étranger ; et aujourd’hui, cette répression interne et ces aventures à l’étranger ne peuvent plus se faire, elle s’effondre. C’est logique.

Il manque à cette triste liste la Villa Pamphilj, dont la dévastation est très récente. Les princes Doria, qui en étaient les propriétaires, l’avaient en effet conservée bien close et en parfait état jusqu’à ce qu’elle leur soit expropriée, il y a trente ans.

Encore un dommage causé à l’Italie par l’hégémonie culturelle d’une classe moyenne d’intellectuels démagogues et moralistes, aidée par l’éternel amateurisme barricadé d’associations culturelles comme Italia Nostra. Personne n’a alors pris la peine de protéger par une surveillance jour et nuit la seule villa baroque européenne qui, par miracle, est restée intacte jusqu’au milieu du XXe siècle. Et moins d’un mois après l’ouverture au public, les marbres anciens, les inscriptions, les statues et les fontaines ont tous été volés ou brisés à coups de marteau par des vandales. Mais ce qui comptait, c’était de “donner le vert au peuple”. Pourquoi alors ne pas prendre les codex enluminés et les brûler pour faire chauffer de la soupe pour les pauvres ! Ce n’est pas la bonne intention qui est grave, mais l’amateurisme de sa mise en œuvre. Après tout, chaque pays a ce qu’il mérite.

Il suffit de penser à la manière dont les services d’urbanisme ont réduit les banlieues de nos villes.

N’en parlons pas. Qu’est-ce que Palerme sans la Conca d’Oro, effacée par un ensemble informe de milliers de condominiums, de villas et de cottages ? Qu’est-ce que Naples étouffée par la construction monstrueuse du sac perpétré sur la ville de 1945 à nos jours ? Et la périphérie de Rome ? Au lieu d’étendre la ville vers la mer pour lui donner une limite, comme le voulait Mussolini avec ses talentueux urbanistes, on l’a réduite à une immense mégapole moyen-orientale, s’étalant dans un désordre absolu de Tivoli à Ostie. Et l’expansion métastatique de Milan, ville qui commence à Plaisance et finit à Varèse ? Comment compenser alors le merveilleux paysage de nos côtes maritimes, détruit par la criminelle rangée continue de masures, de cottages et de casoni qui y ont été construits, de Trieste jusqu’à Tarente, puis de nouveau jusqu’à Vintimille ? Qu’en est-il de l’article 9 de la Constitution, qui fait de la protection du paysage une obligation éthique et morale de la nation ? Tout le monde s’en moque, y compris le ministère des Biens culturels et environnementaux. Tout cela pour finir dans les larmes. Conformément à l’immodifiable immoralité italienne, les forces politiques ont clos l’affaire en votant toutes ensemble la loi d’amnistie sur la construction, rendant ainsi légal le saccage de l’Italie. Une véritable honte.

C’est le prix que les Italiens paient pour avoir eu une classe politique absolument incapable de mesurer l’importance du problème culturel pour le progrès civil d’une nation.

Notre classe politique a même piétiné, vilipendé le problème culturel. Je me souviens très bien que Giulio Andreotti voulait faire interdire ou au moins couper un film d’Ejzenstejn parce qu’il y avait des représentations jugées impies de la messe catholique ! Ou lorsque Palmiro Togliatti, après avoir empêché la publication du Docteur Jivago en Russie, a déclaré à la télévision qu’il s’agissait d’un mauvais roman ; ou lorsque des affiches représentant La Naissance de Vénus de Botticelli ont été interdites parce que la nudité y était obscène ! Ne vous souvenez-vous pas de ce qu’était un personnage comme Mario Scelba ? Ou de la gifle donnée en public par Oscar Luigi Scalfaro à une dame trop décolletée ? Le feu sous les cendres de cette explosion d’ignorance, de trivialité, d’obscénité, qui règne aujourd’hui en Italie. Même à la télévision publique ! Une chose vraiment inqualifiable.

Je ne pense pas non plus que cela ira beaucoup mieux si, comme beaucoup l’espèrent, la gestion du patrimoine culturel du pays est confiée au secteur privé ?

Si ce sont des fondations qui sont les personnes privées auxquelles pensent ceux qui sont nombreux, alors de grâce ! Une pléthore d’institutions inutiles qui ne servent à rien, mal gérées et presque toutes sans fonds. Un boulet pour l’Etat. Alors que les fondations bancaires ont trop d’argent qu’elles dépensent presque toujours de manière insensée. Elles paient des centaines de millions pour acheter un tableau insignifiant de l’habituel “maître du sorcetto” parce qu’il a été recommandé par un connaisseur local, et elles ne dépensent rien pour acheter de vrais beaux tableaux ou pour financer des activités très utiles, comme, en premier lieu, l’entretien ordinaire du patrimoine artistique, que plus personne ne fait, ou celui du catalogage.

Il n’y a donc pas de solutions pour remédier à la situation vraiment terrible que vous décrivez ?

Historiquement, il a été prouvé que la seule façon de faire fonctionner l’Italie est de la mettre sous domination étrangère. Ainsi, pour le patrimoine artistique, la solution pourrait être de le placer sous une commission franco-anglo-allemande. Pour l’Italie, en général, les solutions seraient plutôt au nombre de deux, que je ne décrirai pas car je pourrais avoir des ennuis. Je vous dirai seulement que l’une est radicale, l’autre très sanglante. Enfin, je n’exclus pas non plus qu’une autre solution puisse résulter de l’évolution naturelle des choses. En effet, je suis convaincu que si nous allons plus loin que le point minimum déjà atteint, la nation pourrait avoir un besoin physiologique incontrôlable de repousser. Voire violente.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.