Toutes les fresques de Correggio et presque toutes ses peintures mobiles sont porteuses de significations particulières, souvent difficiles à déchiffrer, qui expriment des valeurs chrétiennes et naissent de méditations profondes qui aboutissent à ses compositions bien connues, riches en densité spirituelle ou anagogique, mais toujours “heureuses” au sens le plus élevé du terme. Nous devons donc étudier de l’intérieur la personnalité du peintre, dont nous ne connaissons pas d’expressions écrites ni de conversations révélatrices, hormis les allusions de Vasari à sa vie simple et à sa foi évidente. Ses œuvres nous permettent cependant d’affirmer qu’il fut un maître immédiat de cette traduction artistique brillante qu’est le génie : de l’élaboration culturelle intime à la création figurative, c’est-à-dire à la métamorphose de l’inexprimable en visible. Chez Corrège, il faut toujours considérer le plein usage de l’iconologie.

L’axe théologique qui l’accompagne est celui de la vision biblique de l’éternité, non pas comme un écoulement infini des jours, mais comme - en réalité - un présent absolu. Cette vérité lui permettait de parler de manière imagée au-dessus du temps, et nous pouvons le comprendre dans différents sujets.

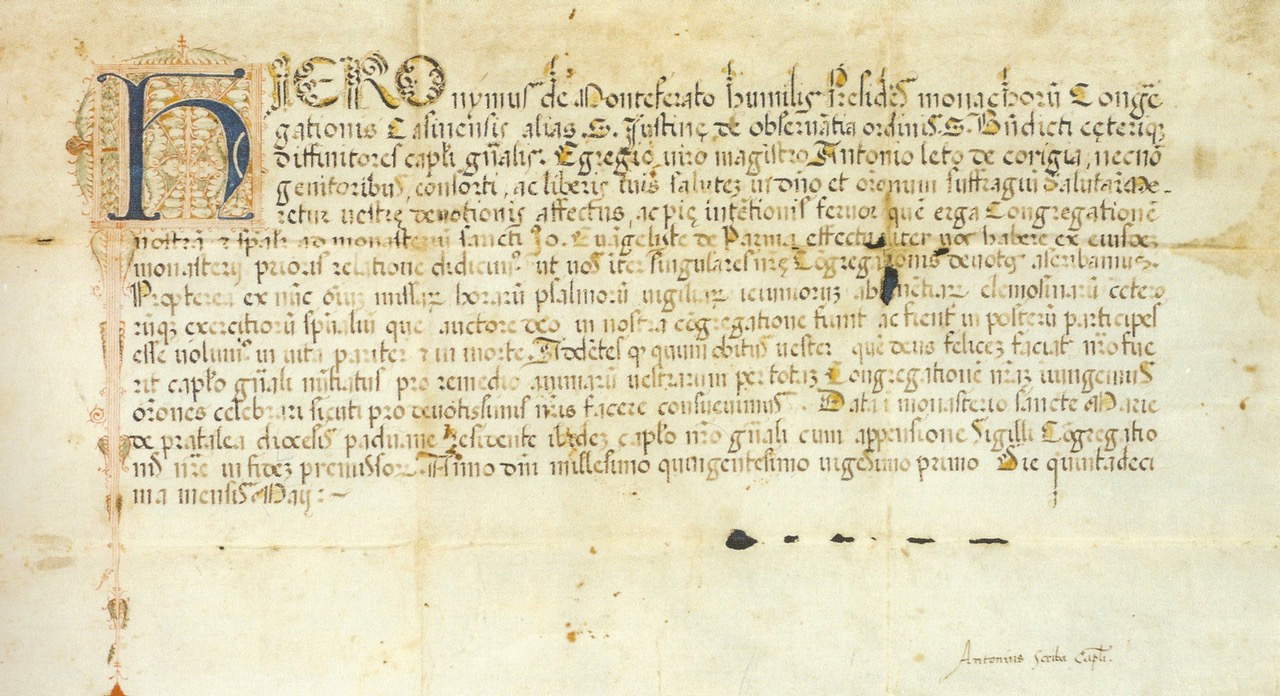

Les tableaux de Correggio en sont la preuve : nous pouvons y puiser ses études, tant physiques que philosophiques, ses vives prédilections naturalistes, la sagesse limpide et la puissance architecturale, les influences qu’ont exercées sur lui ses grands maîtres tels que Mantegna et Léonard de Vinci. Surtout, nous pouvons saisir cette intrusion bénédictine totale qui l’a toujours accompagné dans la vie et qui comprenait la connaissance “ab imis” des Saintes Écritures, des Évangiles et des fruits de la contemplation(cum - templum - et actio). Il serait agréable d’entrer dans les détails, mais nous nous contenterons de rappeler qu’Antonio Allegri a élaboré chacune de ses compositions en s’appuyant soit sur une structure théologique solide, soit sur une induction morale douce et forte. Il n’est pas inutile de rappeler qu’il a été accueilli et immergé dans l’ordre bénédictin avec toute la participation aux bénéfices spirituels des moines eux-mêmes, alors qu’il n’avait qu’une trentaine d’années. Cela confirme sa présence intense à San Benedetto Po dès son plus jeune âge et sa formation spirituelle sous la direction de Gregorio Cortese.

Pour en venir au titre de notre réflexion, il s’agit d’une création picturale du Corrège sur un sujet à peine évoqué dans l’Évangile de Marc, où dans le jardin des Oliviers a lieu la capture de Jésus qui, après le baiser de Judas, se laisse volontairement emmener. C’est ici que commence l’événement de la “Passion et Mort du Christ” qui, pour l’humanité, se trouve au centre du grand plan divin entre le Fiat Lux (la Création) et la Parousie (la nouvelle apparition de Jésus au Dernier Jour). Il faut insister fortement sur cette centralité !

Correggio saisit avec une émotion extrême ce qui s’est passé ce jeudi soir dans le Jardin, et tout l’épisode s’articule autour du récit de Marc, lorsque Jésus, déjà entouré des serviteurs qui l’entraînent vers la maison du grand prêtre, guérit instantanément l’oreille que Pierre avait coupée à un serviteur. Alors qu’ils l’emmènent, l’évangéliste note qu’“un jeune homme le suivait, vêtu seulement d’un drap, et ils l’arrêtèrent. Mais il laissa le drap et s’enfuit tout nu” (Mc 14, 51-52). Antonio Allegri en tira une composition dont la singularité attira l’attention interrogative d’au moins deux grands savants, car contrairement aux quelques autres artistes dont les peintures ou les dessins rappellent ce détail enlevé, Correggio fait du jeune homme le protagoniste imminent, la figure majeure de toute la vision, et le fait courir - libre, nu et lumineux - vers notre espace, vers nous. Dans la vision critique, la question est restée, et c’est celle que nous voudrions résoudre maintenant.

Parmi les nombreuses répliques connues aujourd’hui, deux spécimens qui dérivent de l’original perdu du Corrège, et que l’on pourrait donc qualifier distinctement de “romain” et de “vénitien”, se distinguent. Le premier est soigneusement critiqué dans le catalogue de l’exposition Correggio et Parmigianino aux Scuderie del Quirinale (2016), tandis que pour le second un curieux itinéraire italien est en cours, accompagné d’une édition volontiers imprimée(Correggio, la jeunesse nue des collections Este, Sforza et Barberini, Scripta 2025). Un itinéraire qui ne porte pas le tableau et où le livre, y compris les salutations incertaines, ne parvient pas à saisir la vérité du sujet expliqué ; en outre, il n’ose pas déclarer l’authenticité possible de la main de Correggio. D’autre part, la plupart des données de la recherche sont respectables.

--

Il faut alors saisir le véritable protagonisme du jeune homme qui court et qui a abandonné son vêtement. Pour cette quête, il est essentiel de comprendre que la capture de Jésus est la fin de sa prédication ( !) pour laquelle il s’est fait chair et après laquelle il a offert sa vie en sacrifice. Et c’est Corrège qui, dans une profonde méditation, suit l’itinerarium Christi ad lignum Crucis.

Lisons donc les Évangiles. Au moment où il est fait prisonnier, dans la nuit de Gethsémani, les réactions de ses disciples diffèrent de trois manières. La première est celle de Pierre, qui se rebelle farouchement, tire son épée et commence à s’en servir, frappant avec sang, mais le Christ blesse l’homme blessé avec ses mains et retient sévèrement ses disciples qui auraient voulu se battre. Le second est celui de Jean, qui était le disciple-garçon dans l’ancien usage et qui, en tant que tel, est toujours laissé à côté de Jésus ; il rapporte le passage de son Maître dans la maison d’Anne, puis - lié - le formidable entretien dans celle de Caïphe ; le silence significatif avec Hérode ; puis l’entretien suprême avec Pilate ; et enfin les dernières paroles sur la Croix, à côté de laquelle il a pu rester. Jean incarne la proximité et la fidélité au Seigneur, même dans l’événement crucial. La Passion de Jésus Nazzareno reste donc l’épisode réel, solidement ancré dans l’histoire, et le Corrège en place le début au bas du tableau, y compris le baiser de Judas.

Le jeune homme qui s’enfuit et vient vers nous représente la troisième voie, certainement organisée directement par la volonté divine, et constitue la mission de continuité de la prédication du Christ lui-même, qu’il veut répandre sur toute la terre pour les temps à venir. Ce rôle est confirmé par l’adolescent Marc lui-même, devenu évangéliste, qui rappelle l’épisode emblématique en soulignant qu’après la Résurrection, Jésus a dit aux apôtres : “Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute créature” (Mc 16,14). L’étoffe abandonnée et sa nudité signifient que toute la catéchèse des apôtres doit être entière et complète, telle que le Christ l’a délivrée. Le tableau du Corrège, avec une conscience extrême de la part du peintre, n’est donc pas en vérité un “jeune homme qui s’enfuit”, mais un évangéliste qui court vers nous. Et c’est un peintre d’une profondeur prodigieuse qui le déclare à travers une véritable imago mentis. Un événement œcuménique qui traverse le temps et les peuples.

Et l’homme qui poursuit le jeune homme ne peut être un soldat romain, car de l’autre côté du Cédron, dans la bande envoyée par les Pharisiens ce jeudi soir, il n’y avait certainement pas de gardes de Pilate. Il faut donc supposer que le Corrège, avec beaucoup de soin, a voulu y représenter toute la paganité à laquelle s’adresse l’Évangile. C’est pourquoi le poursuivant apparaît comme traversé par une sorte d’interrogation inquiète, entre suspicion et désir.

La diffusion de l’Évangile viendra donc s’immiscer dans toute cette partie rédemptrice du temps du salut que Dieu a inséré dans l’éternité et, en ce sens, nous revenons aux contemplations scripturaires que Correggio a approfondies et qu’il a ici versées dans un extraordinaire chef-d’œuvre d’anagogie picturale.

L'auteur de cet article: Giuseppe Adani

Membro dell’Accademia Clementina, monografista del Correggio.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.