Il n’est peut-être pas anodin que l’une des plus grandes révolutions picturales du XIXe siècle ait vu le jour à Livourne. Vincenzo Farinella, seul commissaire de l’exposition du bicentenaire de Giovanni Fattori qui a récemment ouvert ses portes à la Villa Mimbelli, n’a pas hésité à utiliser le terme de “révolution” pour sous-titrer l’exposition la plus complète sur Fattori qui ait été vue au moins depuis celle organisée par Andrea Baboni en 2008 pour un autre anniversaire, le centième anniversaire de la mort de l’artiste. Malaparte disait que les habitants de Livourne sont comme l’eau : “ils veulent bouger, marcher, courir, tourner le monde. Et s’ils restent immobiles, ils stagnent”. On ne peut pas dire que Fattori ait parcouru le monde : son cosmos se situait entre Livourne et Florence. Plus quelques rares descentes à Rome et un seul voyage à Paris, quand il avait la cinquantaine (il était parti avec des préjugés, et il reviendrait peu satisfait). Cette centaine de kilomètres entre mer et collines lui suffit pourtant amplement pour changer le visage de la peinture italienne. Farinella, dans l’ouverture du catalogue, offre une synthèse fulgurante de cette révolution, d’abord revendiquée par Fattori lui-même, puis reconnue par certains de ses contemporains, et ensuite encore négligée, sous-estimée, voire complètement ignorée, par une grande partie de notre critique du vingtième siècle : une rupture avec les règles académiques, en particulier de l’espace perspectif et des rapports proportionnels entre les figures, et l’expérimentation de nouvelles méthodes de construction de l’espace.

Il n’est pas exagéré de dire que Fattori est venu bouleverser six siècles de peinture italienne. Sans pour autant en nier les règles : sa révolution ne doit pas être considérée comme l’action d’un corps étranger, d’un marginal qui s’est donné pour but de renverser le système de l’extérieur. Fattori n’avait pas le tempérament d’un futuriste : il était certes audacieux, polémique, orageux, rigide, peu enclin au compromis et perpétuellement insatisfait, mais il n’était pas non plus un pyromane. Fattori est plutôt le rebelle qui agit de l’intérieur, le contestataire qui ébranle les fondements du système et finit par mener sa révolution de l’intérieur. Il en était quelque peu conscient, même s’il était convaincu de faire partie d’un mouvement, de cette “révolution de l’art, la ’tache’”, pour reprendre ses propres termes, qu’il faisait remonter à quelques années avant sa percée personnelle. Mais sa révolution ne se limite pas à la “macchia” : Fattori, pour les raisons mentionnées ci-dessus, est encore plus radical que Signorini, Banti, Cabianca et tous les artistes qui ont expérimenté la “macchia” avant lui. Et c’est une révolution qui a peut-être encore besoin d’une plus grande reconnaissance. Le fait que nous ayons tendance à considérer Fattori comme l’un des piliers non seulement de notre XIXe siècle est peut-être aujourd’hui considéré comme une évidence. Raffaele Monti le considérait comme un père de la culture italienne au même titre qu’un Giuseppe Verdi, qui lui avait déjà été comparé par Manganelli dans Il Messaggero à une époque où la nuit de Longhi sur Fattori approchait déjà de l’aube (“Comme Verdi, Fattori est un grand tentateur : la chaude humanité, la tranche de réalité, le témoignage de vie”). Le principal mérite de l’exposition de Farinella, indépendamment de l’indiscutable exhaustivité de sa reconstitution, est cependant d’avoir jeté les bases pour que l’on se rende enfin compte, au-delà des faveurs dont jouit incontestablement l’artiste léghorien en matière de goût (on compte en effet presque chaque année des expositions sur lui), qu’il est l’un des artistes les plus aimés du public : il est l’un des artistes les plus aimés par le public italien, et par conséquent il est l’un des plus aimés par nos organisateurs d’expositions, mais il faut aussi se demander combien des dernières expositions sur Fattori ont vraiment apporté quelque chose), que Fattori est un peintre d’envergure européenne.

Ce qui est curieux dans cette affaire, c’est que les origines de cette révolution semblent encore assez floues, enveloppées d’un léger brouillard. Il faut dire aussi que, sans une lettre, nous n’aurions peut-être pas aujourd’hui les œuvres de Giovanni Fattori, et peut-être que l’histoire de l’art italien aurait pris d’autres directions, sans doute moins intéressantes que celles que Fattori a réussi à établir, à imposer, à suivre tout au long d’une carrière qui a duré cinquante ans. Il s’agit d’une lettre que son père lui envoya en mars 1849, pour tenter de le dissuader de participer à la défense de Florence pendant les semaines de l’invasion autrichienne contre les insurgés qui avaient proclamé la république et forcé le grand-duc Léopold II à quitter la Toscane. Nous ne connaissons pas la réponse de Fattori, mais comme nous le connaissons peu après à Livourne, nous devons imaginer qu’il a dû suivre les conseils de son père. Pour lui, c’était ce que tout parent dirait à son enfant : ne risque pas ta vie, pense aux sacrifices de ton père et de ta mère, imagine la douleur de la famille. À l’époque, Fattori était un jeune homme de 24 ans qui n’avait encore rien fait de bien, et encore moins d’intéressant. S’il était parti au front et n’en était jamais revenu, nous le compterions aujourd’hui parmi les nombreux artistes pauvres qui peuplaient la Toscane du milieu du XIXe siècle, car tel fut Fattori jusqu’à près de quarante ans : un peintre médiocre, un artiste sans grand talent, un étudiant immature et arrogant, bon seulement à faire des bêtises, à perdre son temps dans les tavernes de Florence, tout au plus à s’intéresser à la politique, la seule passion capable de l’enflammer lorsqu’il suit les cours de l’Accademia. Un étudiant “claudiquant, autoritaire et mal élevé” : c’est ainsi que le jugement final d’un cours qu’il avait pourtant réussi avec brio le qualifie. On ne sait peut-être pas encore très bien comment il est parvenu, en très peu de temps, à se débarrasser de l’apparence de l’étudiant apathique et turbulent pour devenir “le peintre et le graveur le plus important de la seconde moitié du XIXe siècle italien”, selon la définition bien étayée de Farinella. Car les prodromes laissaient présager le contraire, et la révolution fut immédiate.

En l’espace d’un compte rendu, il est difficile de rendre compte d’un parcours aussi vaste et dense que celui imaginé par Farinella : les plus de deux cents œuvres réparties en vingt-quatre sections qui occupent les trois étages de la Villa Mimbelli (le musée a été temporairement vidé de sa collection permanente pour faire place à l’exposition : vu l’importance de l’occasion, le choix peut être pardonné cette fois-ci, à condition que le réarrangement soit ensuite fulgurant) finissent par occuper quiconque veut consacrer un peu d’attention à l’exposition pendant au moins trois bonnes heures, qui passent pourtant comme un quart d’heure, parce qu’il n’y a pas de temps mort, pas de temps mort, pas de temps mort. Il n’y a pas de temps morts, pas de répétitions, pas de remplissage, et le parcours de visite est structuré à l’ancienne, avec un ordre chronologique serré qui s’autorise au mieux quelques percées thématiques pour offrir au public quelques douces dissonances par rapport à une partition qui se déroule tranquillement, calmement et régulièrement. Compte tenu de son ampleur, il faut donc faire court et se concentrer sur les points de jonction fondamentaux, et l’un de ces points de jonction arrive dès l’ouverture. Il est difficile de croire que le Fattori de la deuxième salle est le même peintre que celui de la première section, où Farinella a rassemblé presque toutes les œuvres de jeunesse connues et conservées (quelques dessins qui ressemblent à ceux d’un adolescent, un ex-voto certes alourdi par les schémas du genre mais néanmoins terrible, un tableau d’histoire, La mort du roi Manfredi, si laid qu’il est attribué avec un point d’interrogation, et un autre plus réussi, Leçon de lecture dans le jardin, pour lequel l’artiste est le seul à avoir fait un essai. Leçon de lecture dans le jardin , plus réussie, mais dont on soupçonne que la retouche avait été perfectionnée à l’époque où Fattori était devenu Fattori). La comparaison avec ses maîtres et ses premières références (son premier mentor, le léghorois Giuseppe Baldini, puis deux peintres d’histoire, Giuseppe Bezzuoli et Enrico Pollastrini) frise la cruauté, ravage ces premières épreuves rabougries qui n’ont rien d’intéressant et qui nous révèlent un peintre qui n’en était pas un.Les premières épreuves sont intéressantes et nous révèlent un peintre qui, à l’âge de trente ans, se débattait encore dans le sillon d’une peinture d’histoire destinée à quitter les orbites de l’art le plus actuel, un des nombreux épigones des derniers peintres romantiques qui ont peint dans la Florence lorraine.

Puis, à un moment donné, alors que Fattori est encore un peintre d’histoire, c’est le tournant soudain. C’était en 1859 et il peignait une grande toile de deux mètres sur trois, avec un épisode de l’histoire florentine(Clarice Strozzi ordonnant à Ippolito et Alessandro de’ Medici de quitter Florence), qui avait été récemment découvert, car alors que l’œuvre était presque terminée, Fattori décida d’étaler une couche de peinture pour couvrir cette image et peindre au verso une œuvre d’une toute autre envergure, sa première grande bataille, l’Épisode de la bataille de Montebello, qui date de 1862. L’abandon du grand tableau à thème historique est immédiatement suivi d’une série de tablettes de soldats qui surprennent par leur modernité : des tableaux simples, non plus sur l’histoire mais sur la réalité, où les coups de pinceau esquissent des incrustations lumineuses de lumière et de couleur réparties en points juxtaposés, où le sujet apparaît presque sublimé, où la grammaire frôle la notation géométrique, et où, déjà, l’on peut apprécier, écrit Farinho, l’importance de l’histoire. on peut déjà apprécier, écrit Farinella, “un premier indice de cette volonté de remettre en question l’espace perspectif et les relations proportionnelles entre les figures qui émergera avec insistance dans les peintures et les gravures des dernières décennies” : si le groupe de soldats, ancré au sol uniquement par les petites ombres qu’ils portent, semble flotter sur une surface bidimensionnelle, les proportions des personnages en uniforme ne respectent pas, voire renversent, les lois académiques".

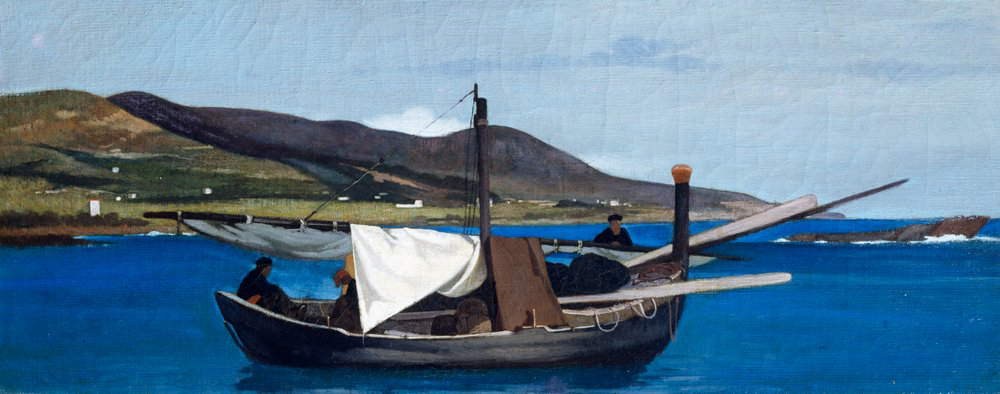

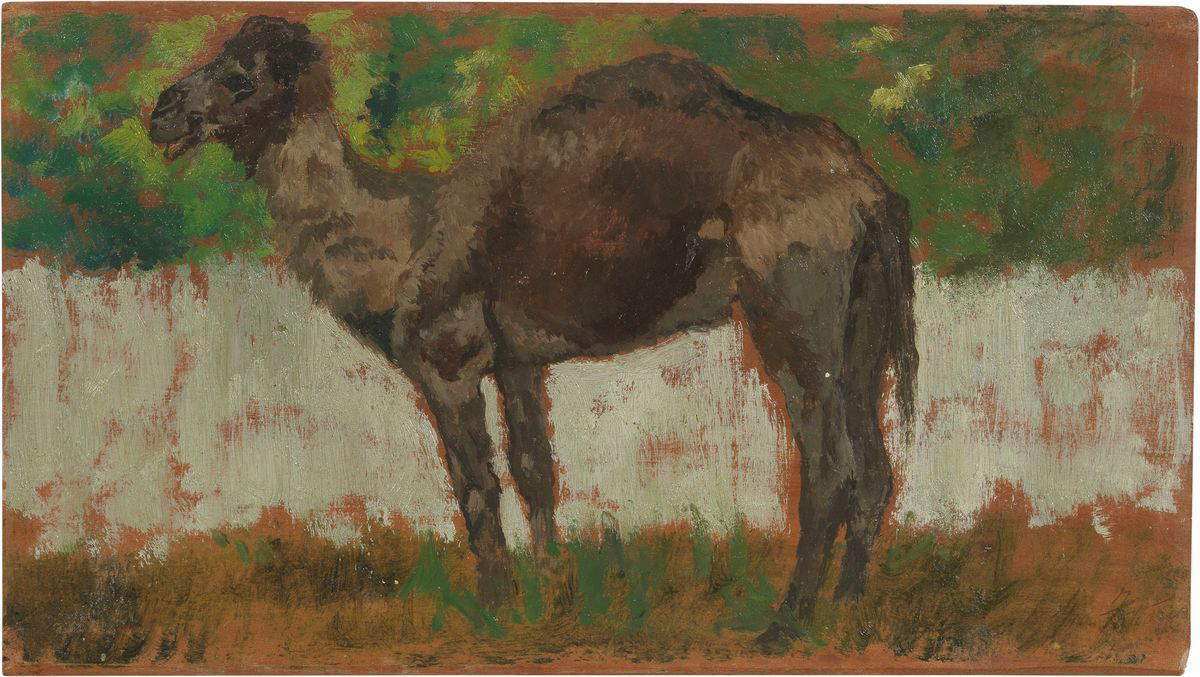

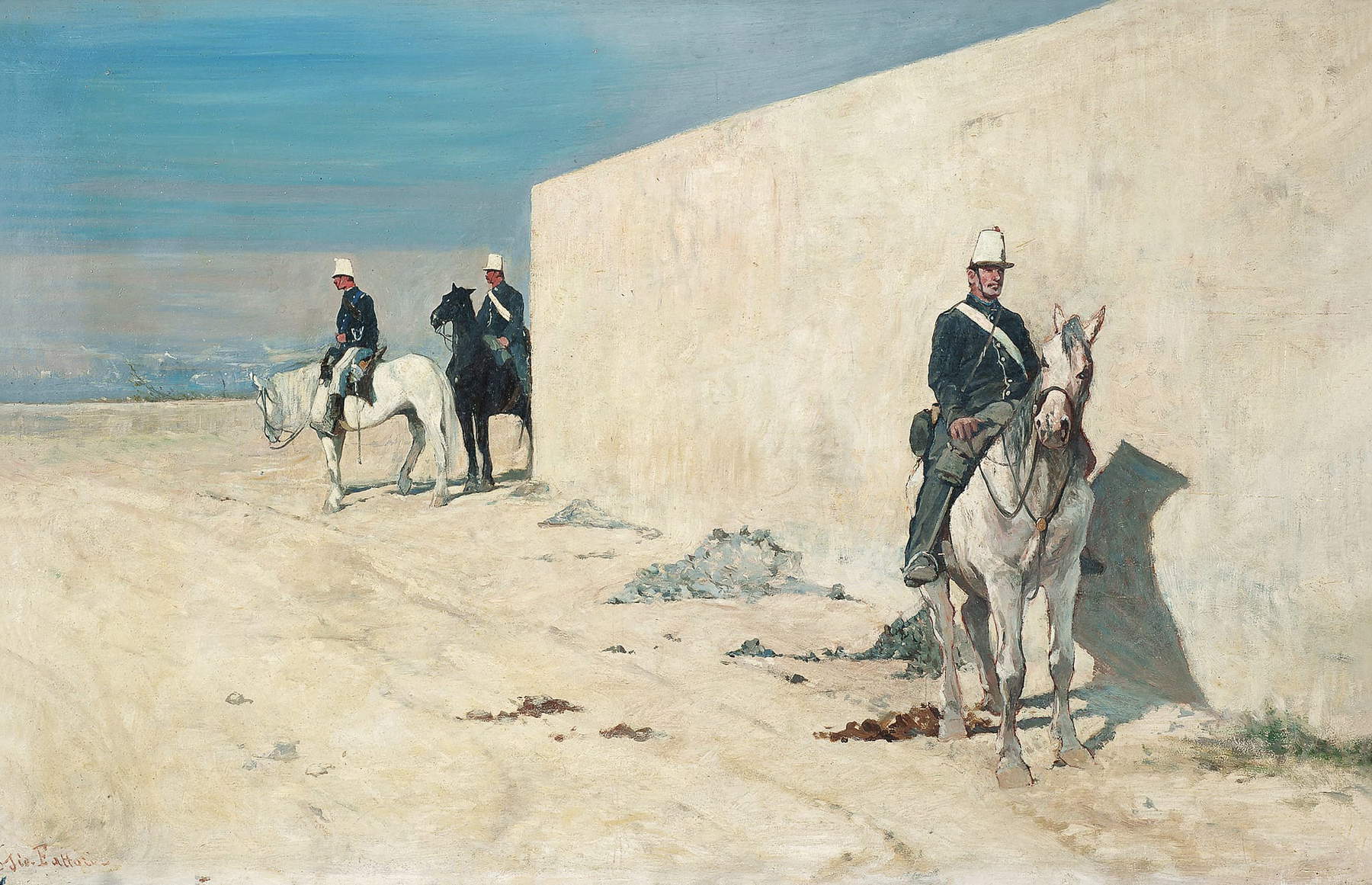

Un changement éblouissant, rapace, par rapport à ces médiocres peintures d’histoire, qui conduit à y voir une sorte d’épiphanie, une conversion mystique. Il est difficile de dire ce qui s’est passé et où Fattori a appris à peindre ainsi. Ce qui est certain, c’est que lui-même, dans ses mémoires et dans ses rares écrits autobiographiques, identifie 1859 comme une année fondamentale dans sa carrière, l’année où “les Macchiaioli sont venus”, comme il l’aurait écrit lui-même, bien qu’en réalité ses “59 soldats” aient probablement été le fruit d’une méditation plus élaborée. Avant tout sur les œuvres de Telemaco Signorini, Vincenzo Cabianca, Cristiano Banti, Serafino De Tivoli, de tous ces artistes qui avaient commencé au moins deux ou trois ans plus tôt leurs expériences sur une nouvelle peinture, une peinture de synthèse visuelle qui, pour reprendre les propres mots de Fattori, entendait restituer au sujet “la réalité de l’impression vraie du réel”. Telle est donc la prémisse de la révolution. À l’observation des expériences de ses collègues s’ajoute la rencontre avec Nino Costa (certaines de ses toiles sont exposées), l’inventeur du paysage italien moderne, qui s’étonne de ces premières expériences sur les soldats et veut alors suggérer à Fattori de s’essayer lui aussi à la peinture de paysage. Les premières vues de Fattori constituent une autre jonction fondamentale dans son art et remontent au début des années 1960, une autre période d’activité fertile favorisée par sa proximité avec la campagne de l’arrière-pays livournais. Chaque détail fascine Fattori, aujourd’hui âgé de près de quarante ans : les champs labourés, les champs cultivés, le ciel au-dessus des étendues d’herbe et de terre, la silhouette des collines, les animaux en pâture ou en liberté, et bien sûr la vie des paysans, que Fattori reproduira tout au long de sa carrière sans aucune idéalisation (s’attirant immédiatement la controverse des critiques qui, habitués à la peinture d’histoire, ne voyaient aucune raison de restituer l’humble existence de ces paysans). Naturellement, la mer ne pouvait manquer au répertoire de Fattori, un élément dont le peintre s’est toujours senti proche : “J’aime la mer parce que je suis né dans une ville balnéaire”, dira-t-il plus tard dans ses écrits autobiographiques. Les expériences menées par Fattori entre le début des années 1960 et la fin de la décennie marquent également le moment de la synthèse formelle maximale : Des œuvres comme les Acquaiole, l’étude pour Pâturages en Maremme, les Bagni Squarci, la Torre del Magnale et la Punta del Romito (dans ses deux versions, celle sur toile, plus dépouillée, et celle sur bois, plus riche, plus saturée, plus estivale) se situent au sommet de cet expérimentalisme, avec ce chef-d’œuvre qu’est la Rotonde du Palmier. La Rotonde des thermes de Palmieri, conservée au Palais Pitti et malheureusement non prêtée pour l’exposition (elle trouve cependant un écho dans une Dame au soleil de la même époque et du même tempérament), ainsi que plusieurs autres œuvres appartenant aux Galeries des Offices qui auraient eu toute leur place à la Villa Mimbelli, compte tenu de la solidité du projet scientifique et de la pertinence de l’exposition.

L’exposition cherche également à dissiper le mythe de Fattori comme peintre paysan, peintre fruste, peintre peu éduqué, peintre tout à fait authentique. Un mythe que le peintre lui-même, par ses écrits et ses mémoires, a certainement contribué à alimenter, revendiquant à plusieurs reprises ses origines modestes, se présentant comme un artiste ayant reçu une éducation littéraire élémentaire (“un seul et modeste professeur m’a appris à écrire sans me donner d’autre culture”, aurait-il écrit dans un mémoire de 1901), affichant son prétendu manque de culture comme un étendard. Cette litote que Fattori s’efforça d’affirmer tout au long de sa vie avait précisément pour but de corroborer son aura de simple peintre, d’artiste authentique, d’observateur permanent de la nature qui ne s’inspirait que d’elle, d’imitateur de personne, libre de tout conditionnement dans l’urgence d’exprimer ses sentiments. De sa correspondance et, surtout, de l’étude des références visuelles de ses œuvres, ressort pourtant un artiste bien plus cultivé qu’il ne veut le laisser croire. Admirateur de Cervantès et de son Don Quichotte , au point d’avoir consacré plusieurs tableaux au roman (l’un d’entre eux, prêté par la Galerie nationale d’art moderne et contemporain de Rome, est exposé). Connaisseur de la peinture ancienne et moderne : les références à Gustave Dorè et aux estampes japonaises se retrouvent sans difficulté dans ses œuvres, sans parler du fait que Farinella a rapproché son autoportrait de jeunesse du Palazzo Pitti de l’autoportrait de Nicolas Poussin.de Nicolas Poussin, sans oublier que Fattori, comme d’autres peintres de Macchiaioli, avait été un investigateur attentif de l’œuvre de Piero della Francesca, ce qui a dû lui être rappelé à plusieurs reprises (dans les Acquaiole, par exemple, la partition de la composition révèle certaines similitudes frappantes avec les fresques d’Arezzo). Il n’est pas rare qu’il discute de ses lectures avec ses amis : Il n’est pas rare qu’il discute de ses lectures avec ses amis : un commentaire allumé sur Zola, par exemple, et une discussion encore plus piquante sur les Promessi sposi (Les Fiancés) avec Diego Martelli, le critique qui contribua de façon décisive à la fortune des Macchiaioli et que Fattori considérait comme le seul ami qu’il ait jamais eu (et sur les échos littéraires de la peinture de Fattori, par exemple, il n’est pas rare qu’il discute de ses lectures avec ses amis). de la peinture de Fattori, dans le catalogue de l’exposition, il faut signaler la reconnaissance exhaustive de Silvio Balloni, utile pour développer les considérations de Manganelli qui avait comparé Fattori à Federigo Tozzi et à Renato Fucini).

En ce qui concerne la grande peinture de guerre, l’exposition de Livourne part du réalisme incontestable des œuvres de Fattori, déjà largement reconnu par la critique dans le passé (“Quand ce réalisme est mesuré aux batailles du Risorgimento”, écrivait Roberto Tassi en 1992, “c’est un réalisme qui n’est pas seulement un réalisme, mais aussi un réalisme qui n’est pas un réalisme”.Il ne produit pas une peinture d’histoire mais un récit immédiat, dispersé, diffus dans ses détails, palpitant, non héroïque, gris de sueur, de poussière, de fatigue, avec une dramatique “dispersée et presque silencieuse”. dispersé et presque silencieux“) afin de transmettre l’image, désormais établie au niveau critique mais peut-être encore moins connue du public, du peintre profondément anti-rhétorique et, sinon explicitement anti-Risorgimento, du moins désireux d’atténuer toute tonalité festive, d’éliminer cette peinture tronquée et solennelle du Risorgimento qui abondait dans l’œuvre de Cesare Maccari, Raffaele Pontremoli, Pietro Aldi et d’Enrico Pollastrini lui-même. Fattori n’a pas été le seul en Italie à raconter une sorte de ”Risorgimento privé“ (comme l’auteur a voulu l’appeler dans un article il y a cinq ans), mais il a probablement été l’un des rares, sinon le seul, à le raconter directement depuis les champs de bataille : Ce n’est donc plus une peinture d’affrontements épiques, de charges, de combats, mais plutôt une peinture de poussière, une peinture de l’arrière, une peinture de soldats plutôt qu’une peinture de batailles. Des soldats occupés à lire et à écrire des lettres, à se soigner après une bataille, à quitter le champ de bataille. Des soldats, souvent morts et abandonnés sur le terrain. C’est une peinture douloureusement humaine qui frôlera plus tard le sentiment anticolonialiste : une autre suggestion, celle-ci, que l’exposition entend offrir au visiteur, dans le contexte d’un regain d’intérêt pour les tableaux que Fattori a peints entre les années 1980 et 1990, essentiellement pour lui faire savoir ce qu’il pensait de l’aventure coloniale en Éthiopie. L’universitaire Carmen Belmonte, qui a déjà écrit sur ces sujets dans le passé, n’hésite pas à placer Fattori dans les rangs de cette dissidence anticoloniale dont, dit-elle dans son essai du catalogue, le peintre a été l’interprète ”irrité et déçu" de la trahison des idéaux patriotiques et du Risorgimento auxquels il avait cru dans sa jeunesse. L’exposition offre donc l’opportunité de voir un Fattori différent dans ce sens également, avec la présence d’œuvres rarement vues dans les expositions qui lui sont consacrées(Il soldato abbandonato et Pro patria mori, par exemple).

L’exposition de Villa Mimbelli n’élude pas le rapport de Fattori avec la Maremme (la comparaison entre les différentes versions de Bovi al carro, y compris avec le tableau homologue de Giuseppe Abbati, est un des moments forts de l’exposition), celui avec les autres Macchiaioli, surtout ceux de la deuxième génération comme Niccolò Cannici et Egisto Ferroni, que Fattori aimait peu à cause de leur sentimentalisme, puis l’amitié ambivalente avec Plinio Nomini, qui est le premier à être peint dans l’exposition.amitié ambivalente avec Plinio Nomellini, à qui le vieux maître ne pardonnait pas, sur le plan professionnel, de s’être rapproché d’Alfredo Müller, le plus “impressionniste” des artistes toscans (est exposé le spectaculaire Fienaiolo de Nomellini qui, bien qu’il rende hommage à la Boscaiola de son maître de manière assez flagrante, était déjà une œuvre qui s’orientait dans des directions totalement différentes de celle de Fattori). Et il insiste sur plusieurs autres thèmes, jusqu’à emmener le visiteur vers les derniers Fattori, vers ces “années admirables” du début du XXe siècle, comme les définit Farinella, vers les œuvres extrêmes qui ont souvent été oubliées par la critique et par les organisateurs d’expositions Fattori.

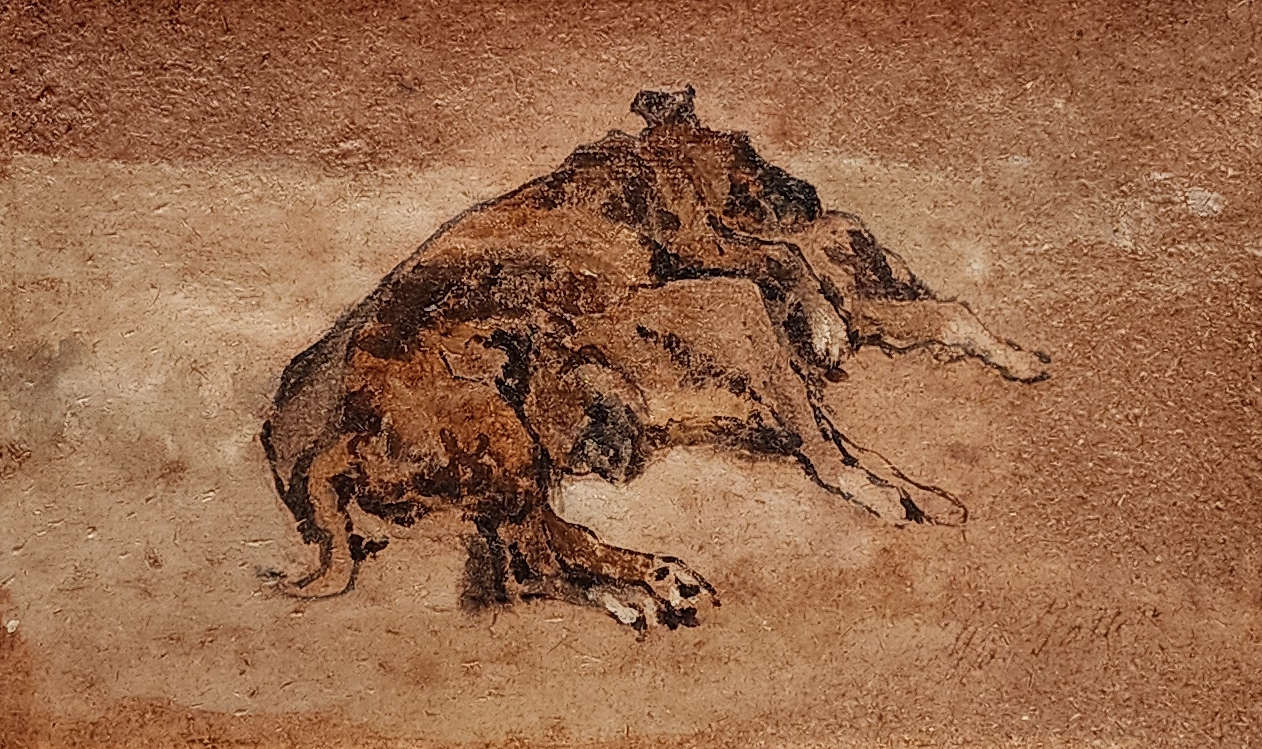

Giovanni Fattori est fondamentalement un artiste fatigué. De tout le monde : de la clientèle et des institutions, qui ne lui avaient guère donné satisfaction dans sa vie (même si Fattori était parfaitement conscient qu’il pratiquait une peinture non conforme au goût dominant). Du public, qui ne l’appréciait pas (et encore : Fattori, déjà dans les années 1970, n’hésitait pas à avouer au marchand Carlo Amodeo que, selon lui, “le public [...] est souvent stupide, et peu est intelligent” : à notre connaissance, il ne changera pas d’avis). La politique. Celle de feu Fattori est, pour l’essentiel, l’image d’un misanthrope isolé, entouré de très peu d’affections, et qui ne cesse pourtant de contester, de vouloir “casser les couilles à cette pourriture qu’est la société” (le but ferme et sincère qu’il entendait partager avec son ami Martelli vingt ans plus tôt), d’expérimenter : Voici donc les tableaux sur le thème de la guerre, enveloppés d’une satire cinglante(Hurràh ai valorosi de 1907, l’un des sommets du dernier Fattori, envoyé à la Biennale de Venise de la même année, où l’on pouvait aussi voirNoma , un tableau de la même année).où l’on pouvait également voir le Garibaldi de Nomellini exposé à ses côtés dans l’exposition), la critique sociale avec les Tablettes sur les travailleurs de la Maremme, les gravures (inutile, bien sûr, de rappeler que l’exposition ne néglige pas l’importance de ce médium, trait marquant de la grandeur de Fattori), une œuvre d’inspiration littéraire comme L’affogato (Noyé ) qui révèle un Fattori tout à fait inhabituel (“si nous n’étions pas conscients du profond rejet idéologique que Fattori a opposé à l’esthétique symboliste dominante”, écrit le commissaire, “nous pourrions presque penser, pendant un moment, que l’artiste âgé a manifesté un accord fugace avec les idéaux dont son élève Nomellini était devenu l’héritier...”).Nomellini, son élève, était devenu un porte-parole acclamé") et voici les peintures d’animaux, les êtres vivants qui, peut-être, capturent le plus la participation émotionnelle du vieil artiste (un portrait d’un vieux cheval fatigué est le dernier tableau inachevé de Fattori). Le célèbre Mur blanc, œuvre des années 1970, est placé à la fin de l’exposition, parmi les œuvres d’un groupe varié d’artistes qui se seraient inspirés de la poétique de Fattori, comme un épilogue qui n’est contre-intuitif qu’en apparence, mais qui est en réalité fonctionnel pour souligner une fois de plus le caractère profondément révolutionnaire de la peinture de Fattori.

Il faut dire que la conscience de ce personnage existait déjà à l’époque où Fattori était encore en pleine activité. Dès 1899, Diego Angeli, dans Il Marzocco, pouvait écrire que “Fattori a toujours été révolutionnaire dans sa peinture qui, à côté des grâces somptueuses des traditionnels mousquetaires et paysans d’opérette qui, pour beaucoup, ont égayé les expositions florentines, a dû apparaître comme la manifestation d’un sentiment pour le moins anarchique. Car il n’a jamais cherché à embellir, par la luxuriance des formes et des couleurs, la scène qui l’intéressait et lui semblait digne d’être reproduite”. Fattori s’était battu pour qu’on lui reconnaisse une profonde authenticité d’intentions, il y était parvenu, et c’est peut-être cette sincérité qui a été considérée, à l’époque, comme l’élément le plus marquant de sa rébellion. Puis, trente-huit ans après l’article d’Angeli et vingt-neuf ans après la mort de Fattori, l’anathème de Longhi, qui jette Fattori et tout le XIXe siècle italien à la poubelle (“Je ne crois pas [....Je ne crois pas [...] à la définition du ”stupide XIXe siècle“ parce qu’elle me semble trop vaste ; mais s’il s’agit de la réserver à la peinture italienne de ce siècle, je ne m’y opposerai que faiblement”), a pratiquement relégué l’artiste léghorien au rôle de figurant par rapport à l’art européen, tout au plus bon à faire connaître la peinture italienne de ce siècle.l’art européen, tout au plus bon à faire des souvenirs de la campagne toscane, comme il a été considéré trop longtemps sur la base de l’insouciance d’une critique servile, soumise au francocentrisme de Longhi et à son jugement grossier sur la peinture italienne de l’époque.

Paradoxalement, la reconnaissance de Fattori dans la nuit de Longhi est venue plus de l’extérieur que de l’Italie. Alpheus Hyatt Mayor, en 1971, le considère comme l’un des plus grands graveurs européens, ainsi que comme “l’impressionniste italien le plus fort”, et le compare à Manet. Norma Broude, en 1987, l’a comparé à Degas et Cézanne et a reconnu cet expérimentalisme dans la construction spatiale qui a fait de lui l’un des peintres les plus originaux de son siècle. Albert Boime, dans les années 1990, a été l’un des premiers à marquer clairement les divergences (et les anticipations) par rapport au mouvement impressionniste. En Italie, à part les quelques personnes qui se sont consacrées à l’étude de la peinture de Fattori, l’artiste de Leghorn a toujours couru le risque d’être considéré comme l’illustrateur de la campagne toscane. Car entre-temps, le goût du public a également changé. La suggestion de Manganelli, toujours valable aujourd’hui, était donc de sortir Fattori de la campagne. Lui faire perdre le rôle du peintre de campagne rassurant, du grand-père que tout le monde aime. Le faire détester. Si donc, après la grande exposition monographique de la Villa Mimbelli (qui a d’ailleurs relancé les bases de la reconnaissance d’un Fattori européen), on voulait rendre service à Fattori, on pourrait commencer par éclaircir les cent mille expositions que nos organisateurs nous proposent chaque année et qui, pourtant, n’ajoutent rien ou presque à son sujet. qui n’apportent rien ou presque à son compte, mais risquent plutôt de raviver le cliché du peintre de carte postale, et nous pourrions penser à une exposition qui replace Fattori dans le contexte de la peinture européenne de l’époque. Fattori, disait Manganelli, “a besoin de s’expatrier, a besoin de froideur, d’arrogance, d’un soupçon d’antipathie sourcilleuse”.

L'auteur de cet article: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Nel 2025 ha scritto il libro Vero, Falso, Fake. Credenze, errori e falsità nel mondo dell'arte (Giunti editore). Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale all'Università di Genova e all'Ordine dei Giornalisti, inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.