Certaines carrières semblent avoir été conçues dès la planche à dessin : non pas par manque de talent, mais par la lucidité avec laquelle tout se passe. Le bon début au bon moment, le bon look, la bonne technique, le bon visage. Et puis, bien sûr, les bonnes connexions. La parabole d’Anna Weyant, née en 1995, artiste canadienne qui est aujourd’hui l’une des plus discutées (et convoitées) de la scène américaine, va exactement dans ce sens. Comme un mécanisme parfaitement huilé, elle s’est imposée en l’espace de trois ans comme une nouvelle voix de l’art figuratif contemporain, mais aussi comme le parfait miroir d’ un système artistique qui se comporte aujourd’hui plus comme une roulette russe que comme une arène critique.

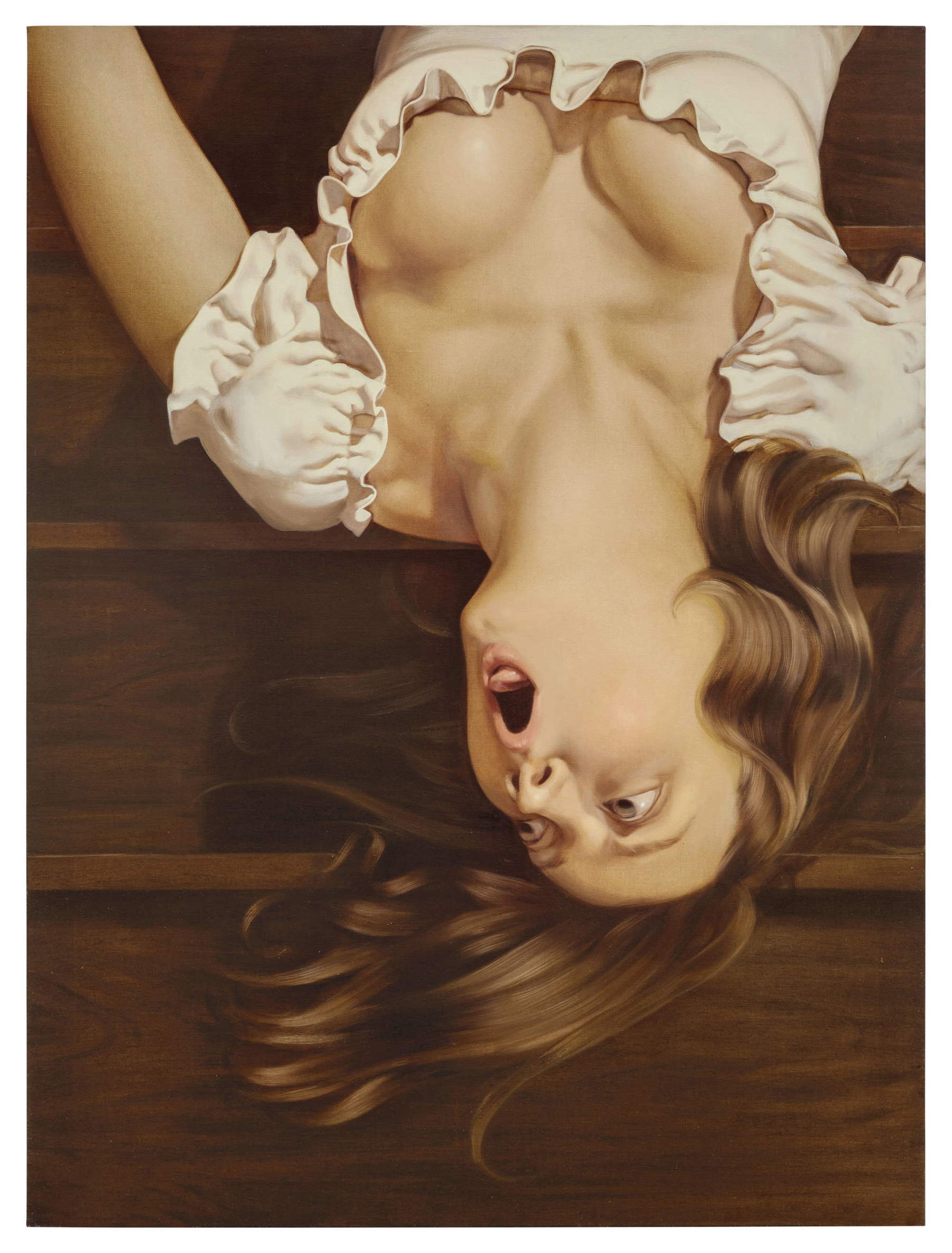

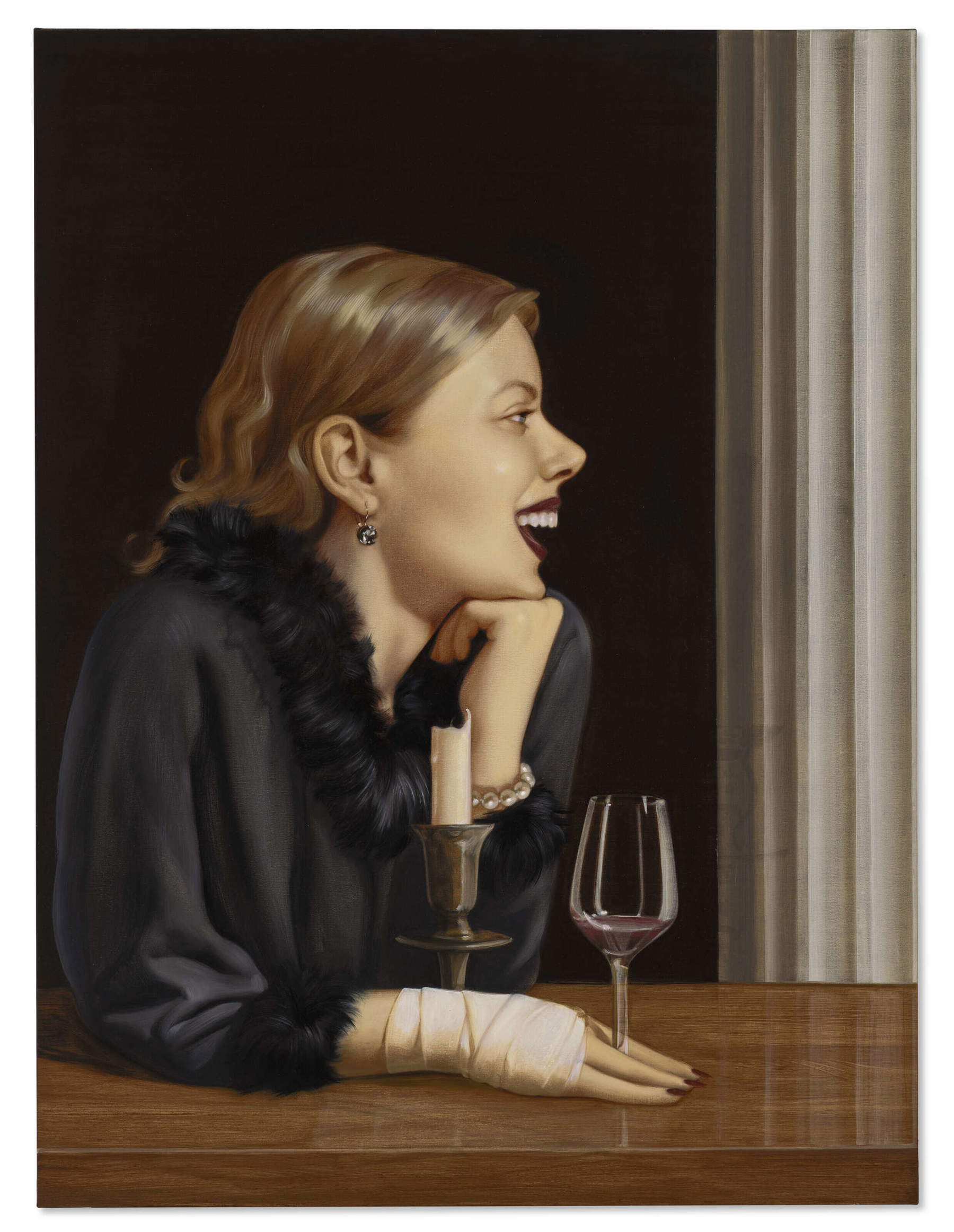

Ses œuvres sont impeccables, personne ne le nie : la main est précise, sûre, la composition calibrée. Weyant regarde les maîtres hollandais du XVIIe siècle comme John Currin, mais parvient à distiller leurs leçons dans des images silencieuses et mélancoliques, petits théâtres familiers dans lesquels évoluent des jeunes femmes toujours un peu fatiguées, toujours un peu fragiles. La tension n’explose jamais. Elle reste là, sous la peau. Comme dans Falling Woman (2020) ou Loose Screw (2020), tout est maintenu en équilibre, même lorsqu’une figure tombe ou qu’un pansement recouvre un visage. Mais c’est précisément cette perfection qui interpelle le spectateur le plus attentif. Où s’arrête la sincérité et où commence la performance ? Quelle est la part d’urgence, d’authenticité, et quelle est la part de stratégie vendable?

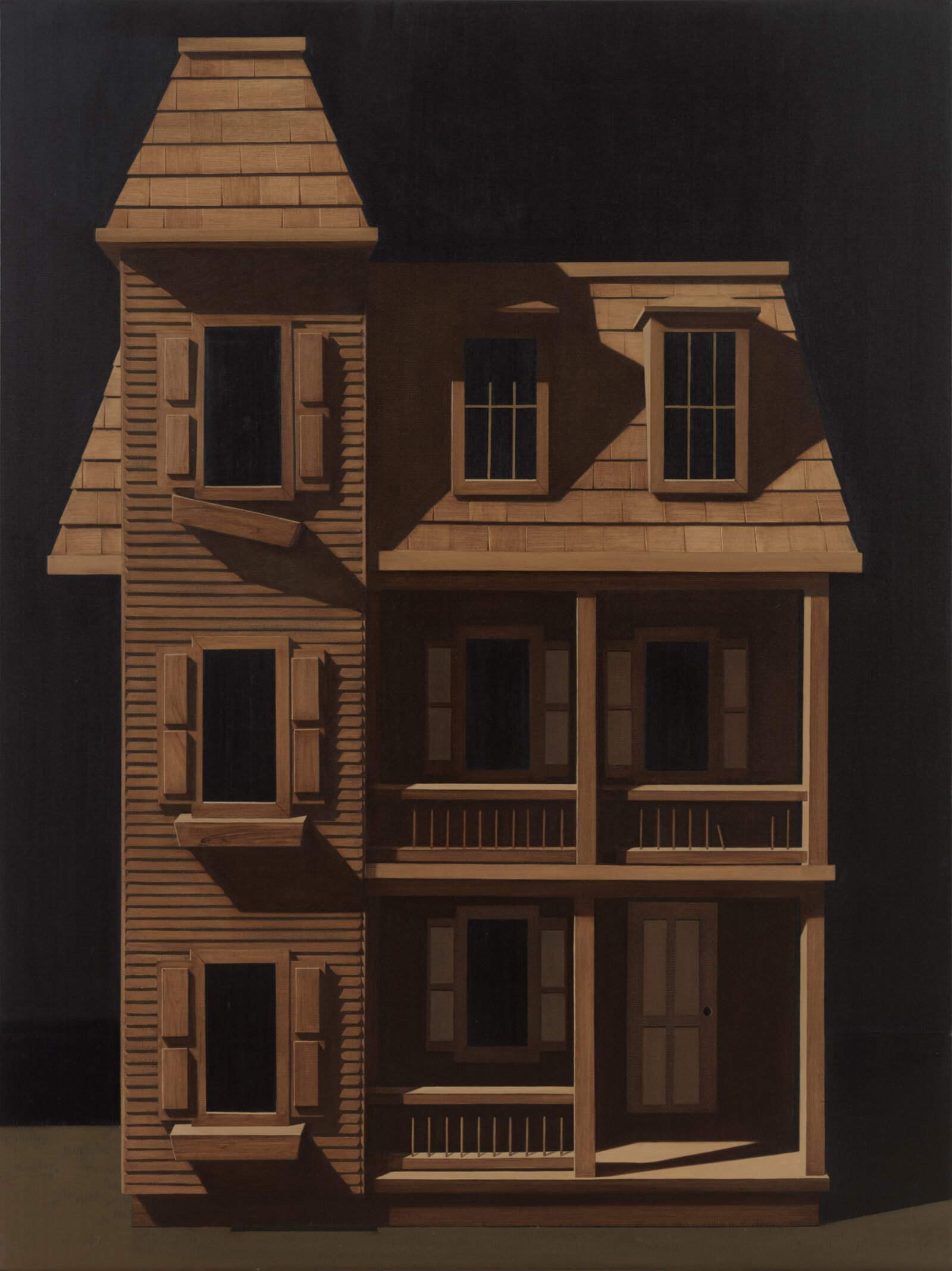

Il y a une maison, une vraie maison, dans l’œuvre de Weyant. Une maison de poupée que l’artiste construit puis peint, comme dans House Exterior (2023). Petite, bourgeoise, américaine : elle ressemble à une icône de la sécurité domestique. Mais aussi un piège. L’art de Weyant est tout entier tourné vers ce double résultat : ce qui semble innocent n’est que le reflet de quelque chose qui a perdu sa pureté. Les corps, par exemple, ressemblent presque à des mannequins : délicats, jeunes, courbés dans des poses langoureuses, jamais vraiment actifs, toujours observés. La femme, ici, est toujours vue, mais jamais regardée. Le tableau devient ainsi un objet : beau, lucide, inquiet. Mais aussi formidablement parfait pour le marché. Et en effet.

Weyant s’est trouvé, dit-on, au “bon endroit au bon moment”. Une formule qui cache en réalité une géométrie très précise : New York, la bourgeoisie canadienne derrière elle, des études classiques, un regard photogénique, une culture visuelle raffinée et l’accès à un monde de hautes relations. Weyant avait tout : le talent, sans doute, mais aussi le capital social et affectif dont se nourrit avidement le système de l’art. Et puis, on ne peut pas ne pas le mentionner, la relation avec Larry Gagosian, le marchand d’art le plus puissant du monde. Un fait privé ? Peut-être. Mais l’art d’aujourd’hui ne peut plus prétendre que la biographie ne fait pas partie de l’œuvre. Résultat ? Des prix qui montent en flèche. Une première œuvre est passée de 400 dollars à 1,62 million de dollars en l’espace de quelques ventes aux enchères. Et un public qui, en partie, semble plus attiré par la figure médiatique que par l’œuvre elle-même.

Toutes ces œuvres sont fantastiques. Mais l’art de Weyant ne perce pas. C’est comme si tout était tenu à distance. Les émotions sont suspendues, jamais tout à fait accordées. Même la mélancolie, omniprésente, semble apprivoisée, fonctionnelle. Les titres sont ironiques, la couleur est calibrée, les compositions font plus penser à une nature morte de salle d’exposition qu’à une scène vécue. C’est peut-être ce qui leur plaît tant : un traumatisme esthétisé, inoffensif. Presque à la manière d’Instagram. Et pourtant, derrière cet aplomb, couve un paradoxe : la peinture de Weyant prétend parler de blessures, mais elle guérit avant de couper. C’est un miroir très poli qui, pourtant, ne reflète que des surfaces. L’enjeu est donc autre. Weyant n’est pas seulement une jeune artiste établie : elle est un cas d’étude. Non pas tant à cause des ragots de Gagosian ou de l’explosion de ses prix, mais parce qu’elle incarne parfaitement les nouvelles règles du jeu. Un jeu dans lequel l’art est contenu, produit, identité, relation, algorithme.

Et c’est là que s’ouvre la vraie question critique : sommes-nous en présence d’un talent qui a su interpréter lucidement le système, ou d’uneapparition chanceuse, parfaitement intégrée dans un dispositif qui s’autoalimente ? S’agit-il d’art, ou seulement du simulacre de ce que nous appelons aujourd’hui l’art, avec tout le vocabulaire et les rituels requis ? Il ne s’agit pas de discréditer Weyant. Loin de là. Ses œuvres sont raffinées, sa poétique reconnaissable, son univers visuel fort. Mais c’est justement pour cela qu’il faut faire attention : il ne suffit plus de bien peindre pour faire de l’art incisif. L’art d’aujourd’hui doit assumer son rôle sur le marché, dans la communication, dans l’économie de l’attention.

Weyant, consciemment ou non, nous montre la face polie d’un système qui fonctionne trop bien. Un système où, parfois, le contexte compte plus que le geste. Plus que la vérité, la mise en scène. Au final, qui a vraiment gagné : le peintre ou la machine qui en a fait une icône ?

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.