Tutti gli affreschi e quasi tutti i dipinti mobili del Correggio sono portatori di significati particolari, non facili spesso da decifrare, che esplicano valori di ambito cristiano e che sgorgano da meditazioni profonde le quali conducono alle sue ben note composizioni, ricche di densità spirituali o anagogiche, ma sempre “liete” nella più alta accezione del termine. Dobbiamo così indagare dall’interno la personalità del pittore, del quale peraltro non si conoscono espressioni scritte o colloqui rivelatori, se non gli accenni del Vasari alla sua vita semplice e alla sua fede evidente. Dalle sue opere possiamo però affermare che egli fu ben presto padrone immediato di quella traduzione brillantemente artistica che è quella del genio: dall’intima elaborazione culturale alla creazione figurativa, ossia le metamorfosi dall’indicibile al visibile. Sul Correggio si è chiamati a considerare sempre l’utilizzo pieno della iconologia.

L’asse teologico che l’accompagnò fu quello del vedere biblicamente l’eternità non come un infinito scorrere di giorni, ma come – in realtà – un presente assoluto. Questa verità gli consentì di parlare pittoricamente al di sopra del tempo, e lo possiamo comprendere in vari soggetti.

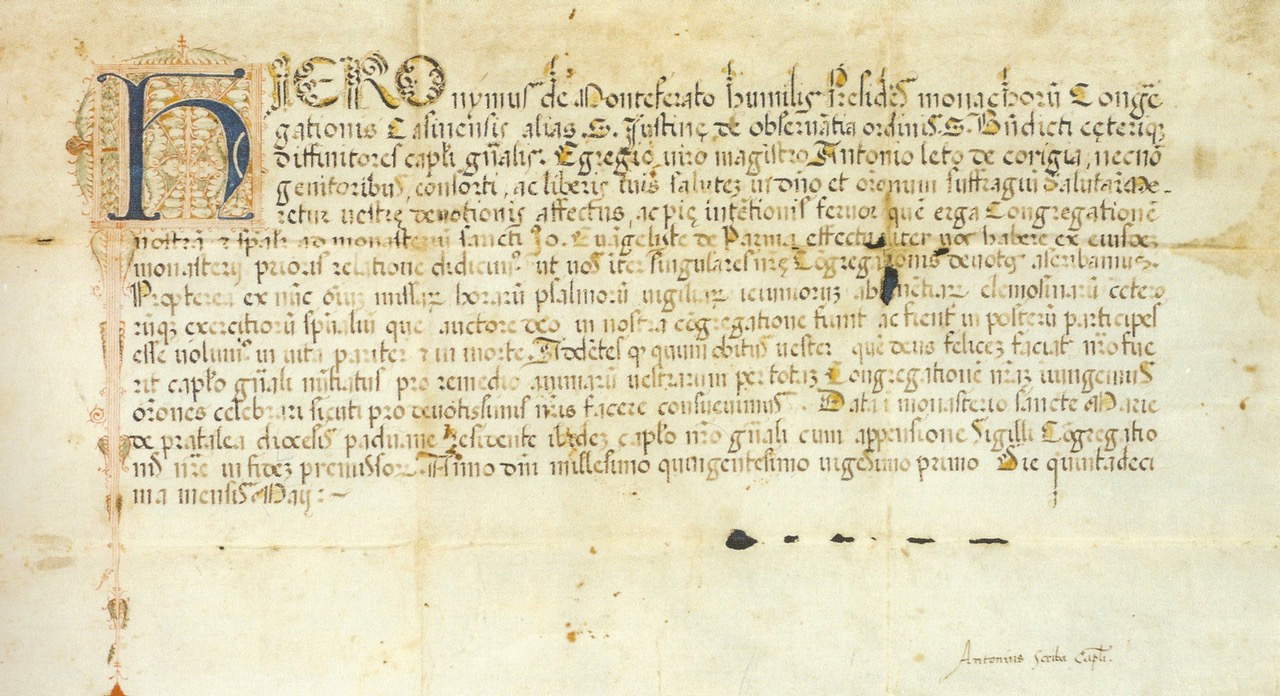

Le prove stanno tutte nei dipinti del Correggio: da essi possiamo trarre i suoi studi, fisici e filosofici, le sue vive predilezioni naturalistiche, la limpida sapienza e potenza architettonica, le influenze che ebbero su di lui i suoi grandi maestri come Mantegna e Leonardo. Soprattutto possiamo recepire quella totale intrisione benedettina che sempre lo accompagnò nella vita e che comprendeva la conoscenza “ab imis” delle Sacre Scritture, dei Vangeli, e dei frutti della contemplazione (cum - templum - et actio). Qui sarebbe bello approfondire, ma ci limitiamo a ricordare che Antonio Allegri elaborò ogni sua composizione o sostenuta da una ferrea struttura teologica, o da una lata e forte induzione morale. Non sarà inutile segnalare che egli, appena trentenne, venne accolto e immedesimato entro l’Ordine Benedettino con tutta la partecipazione ai benefici spirituali dei monaci stessi. Il che conferma la sua intensa presenza a San Benedetto Po sin dalla prima giovinezza e la sua formazione spirituale sotto la guida di Gregorio Cortese.

Ora, per entrare nel titolo delle nostre considerazioni, il riferimento va ad una creazione pittorica del Correggio su di un argomento appena accennato nel Vangelo di Marco, dove nell’Orto degli Ulivi avviene la cattura di Gesù, il quale dopo il bacio di Giuda si lascia volontariamente prendere. Qui inizia l’evento della “Passione e Morte di Cristo” che, per il genere umano, sta al centro del grande disegno divino tra il Fiat Lux (la Creazione) e la Parusìa (la nuova apparizione di Gesù nell’Ultimo Giorno). Dobbiamo rimarcare fortemente questa centralità!

Il Correggio coglie con estrema emozione quanto accadde quel giovedì sera nell’Orto, e di tutto l’episodio si appunta sul racconto di Marco, allorché Gesù, già circondato dai manutengoli che lo trascinano verso la casa del sommo sacerdote, ha risanato all’istante l’orecchio che Pietro aveva tagliato a un servo. Mentre lo portano via l’evangelista annota “un giovinetto però lo seguiva, rivestito soltanto di un lenzuolo, e lo fermarono. Ma egli, lasciato il lenzuolo, fuggì via nudo” (Mc. 14:51-52). Antonio Allegri ne ha tratto una composizione la cui singolarità ha richiamato l’attenzione interrogativa di almeno due grandi studiosi, giacché a differenza dei pochi altri artisti che con dipinti o disegni ricordano quel particolare scostato, il Correggio fa del giovine il protagonista imminente, la figura maggiore di tutta la visione, e lo fa correre – libero, nudo e luminoso – verso il nostro spazio, verso di noi. Nella visione critica l’interrogativo è rimasto, ed è quello che vorremmo ora sciogliere.

Tra le molte repliche note oggigiorno, sono soprattutto all’attenzione due esemplari che derivano dal perduto originale correggesco, e che pertanto potremmo chiamare distintamente “romano” e “veneto”. Il primo è criticizzato con attenzione dal catalogo della mostra Correggio e Parmigianino delle Scuderie del Quirinale (2016), mentre per il secondo è in atto un curioso itinerario italiano, accompagnato da una volonterosa edizione a stampa (Correggio, il giovane ignudo dalle collezioni Este, Sforza e Barberini, Scripta 2025). Itinerario che non porta con sé il dipinto e dove il libro, compresi gli incerti saluti, non sa cogliere la verità del soggetto esplicato; inoltre non osa dichiarare l’eventuale autenticità della mano del Correggio. È rispettabile invece la gran parte dei dati derivanti dalle ricerche.

--

Dobbiamo allora cogliere il reale protagonismo del giovane che corre e che ha abbandonato il proprio panno. Per questa ricerca ci è indispensabile ben capire che la cattura di Gesù è il termine della sua predicazione (!) per la quale si è fatto carne e dopo la quale offre in sacrificio la propria vita. Ed è il Correggio che in profonda meditazione segue l’itinerarium Christi ad lignum Crucis.

Leggiamo dunque i vangeli. Nel momento in cui viene fatto prigioniero, nella notte del Getsemani, le reazioni dei suoi discepoli si diversificano in tre modi. Il primo è quello di Pietro che si ribella focosamente, estrae la spada e comincia ad usarla colpendo a sangue, ma il Cristo annulla con le sue mani la ferita all’uomo colpito e trattiene severamente i suoi seguaci che avrebbero voluto combattere. Il secondo è quello di Giovanni, che era il discepolo-giovinetto all’uso antico e che come tale viene lasciato sempre accanto a Gesù; egli registra il passaggio che il suo Maestro ha nella casa di Anna, eppoi – legato – il colloquio tremendo in quella di Caifa; il silenzio significativo con Erode; indi il colloquio supremo con Pilato; eppoi le ultime parole sulla Croce, accanto alla quale aveva potuto restare. Giovanni incarna la vicinanza e la fedeltà al Signore anche nell’evento cruciale. La Passione di Gesù Nazzareno rimane così l’episodio reale, fermo nella storia, e il Correggio ne pone l’inizio in fondo al dipinto, compreso il bacio di Giuda.

Il giovane che fugge e che viene verso di noi rappresenta il terzo modo, disposto di certo direttamente dalla volontà divina, ed è la missione di continuità della predicazione di Cristo stesso che Egli vuole si sparga su tutta la terra per i tempi venienti. A conferma di questo ruolo è l’adolescente Marco in persona, poi evangelista, che così ricorderà l’episodio emblematico sottolineando che, dopo la Resurrezione, Gesù disse agli apostoli: “ora andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura” (Mc. 16:14). Il drappo lasciato e la sua nudità assurgono al significato che tutta la catechesi degli apostoli dovrà essere integra e totale, come Cristo l’ha consegnata. Il dipinto del Correggio, con estrema consapevolezza da parte del pittore, non è dunque in verità un “giovane che fugge”, ma è un Evangelista che corre verso di noi. Ed è un pittore di stupenda profondità che lo dichiara attraverso una vera e propria imago mentis. Un evento ecumenico che copre il tempo e le genti.

E l’uomo che rincorre il giovine non può essere un armato romano, poiché al di là del Cedron, nella banda inviata dai farisei quel giovedì notte, non vi erano certamente le guardie di Pilato. Dobbiamo perciò ritenere che il Correggio, con molta significante attenzione, abbia voluto rappresentare in esso tutta la paganità, alla quale il Vangelo viene destinato. Per tale motivo l’inseguitore appare come pervaso da una sorta di inquieto interrogativo, tra il sospetto e il desiderio.

La diffusione del Vangelo verrà dunque ad intridere tutta quella parte redentiva del tempo di salvezza che Dio ha inserito nell’eternità, e in questo senso torniamo alle contemplazioni scritturali che il Correggio ha indagato profondamente e che qui ha riversato in uno straordinario capolavoro di anagogia pittorica.

L'autore di questo articolo: Giuseppe Adani

Membro dell’Accademia Clementina, monografista del Correggio.Per inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.