Dans l’un des passages les plus intenses de Il Piacere (Le Plaisir ) de Gabriele D’Annunzio, le récit de la convalescence du protagoniste Andrea Sperelli après avoir reçu une mauvaise blessure lors d’un duel (épisode qui marque la fin de la première partie du chef-d’œuvre de D’Annunzio), il est dit du jeune comte, envahi par une mélancolie tranquille qui “occupait son âme”, qu’“il voyait dans chaque aspect des choses un état de son âme” et que “le paysage devenait pour lui un symbole, un emblème, un signe, une escorte qui le guidait à travers le labyrinthe intérieur”. son âme“, qu’”il voyait dans chaque aspect des choses un état de son âme“ et que ”le paysage devenait pour lui un symbole, un emblème, un signe, une escorte qui le guidait dans le labyrinthe intérieur". Cette page dense fait écho à un célèbre dicton du philosophe et poète suisse Henri-Frédéric Amiel qui, dans son Journal intime de près de dix-sept mille pages, composé entre 1839 et 1881 et publié entre 1883 et 1884(Il Piacere date de 1889), écrivait qu’“un paysage quelconque est un état de l’âme, et qui sait lire dans tous deux est émerveillé de retrouver la similitude dans chaque détail”. L’affirmation d’Amiel selon laquelle tout paysage est un état d’esprit aura des implications et des conséquences importantes pour une grande partie de l’art de la fin du XIXe siècle.

Amiel, défini par Cesare Segre et Carlo Ossola comme un “diffuseur de la pensée esthétique de Schopenhauer”, a utilisé une formule efficace qui résume l’intuition de Schopenhauer sur la correspondance entre le monde et la conscience (“le monde est ma représentation”, avait dit le philosophe allemand). ma représentation" avait dit le philosophe allemand) et exprimait, d’une part, le reflet des phénomènes extérieurs sur l’intériorité de l’individu et, d’autre part, la capacité de l’être humain à projeter ses sentiments sur la réalité. Le concept était néanmoins présent dans les arts et les lettres avant qu’Amiel ne le popularise : par exemple, dans la Vie de Henri Brulard, composée entre 1835 et 1836 et publiée à titre posthume en 1890, Stendhal écrit “les paysages étaient comme un arc qui jouait sur mon âme”, et plus tôt encore, dans un vers du Pèlerinage du jeune Harold de George Gordon Byron, une œuvre de 1812-1818, on peut lire “Je ne vis pas en moi-même, mais je deviens / Une partie de ce qui m’entoure : et pour moi / Les hautes montagnes sont un sentiment” (“Je ne vis pas en moi-même, mais je deviens / Une partie de ce qui m’entoure : et pour moi / Les hautes montagnes sont un sentiment”). Dans les arts, une nouvelle sensibilité au paysage s’était déjà développée vers la fin du XVIIIe siècle : l’idée de la représentation d’une vue en raccourci régie par des lois optiques, à la base du védisme, avait cédé la place à une peinture à vue plus attentive aux valeurs atmosphériques et aux aspects pittoresques d’un paysage. Les prodromes de cette nouvelle sensibilité se lisent dans les tableaux du Français Claude Joseph Vernet (dont les œuvres s’inspirent à leur tour de l’art de Salvator Rosa et de Claude Lorrain au XVIIe siècle) et, en Italie, chez des paysagistes piémontais comme Pietro Bagetti (qui, soit dit en passant, était déjà comparé à Vernet lui-même à un peu plus de 20 ans), Vincenzo Antonio Revelli, Giovanni Battista De Gubernatis et d’autres artistes qui travaillaient au début du XIXe siècle.

Ce goût, à l’origine de la poétique du sublime, sera bien résumé en Italie par Leopoldo Cicognara qui, dans son traité Del bello, écrit que “l’aube rose du jour, la dorure des nuages et des collines, la placidité des lacs, l’immensité des mers, la lumière vacillante l’immensité des mers, la lumière vacillante qui éclaire les prairies, forment les modèles de la plus douce beauté, de même que les rochers qui s’élancent sur la mer, creusés par le battement des vagues, les tempêtes, les vents, les forêts, les torrents, les gelées, les nuits, présentent, même dans leur horreur, un spectacle beau et grandiose”. Ce sera ensuite Caspar David Friedrich (Greifswald, 1774 - Dresde, 1840) qui exprimera de la manière la plus aboutie, la plus cohérente et la plus ample la nouvelle considération de l’homme pour la nature : ses petits personnages qui, perdus dans l’immensité des forêts, face à la mer infinie ou sur les sommets des montagnes, contemplent l’infini devant eux, sont l’un des signes les plus clairs de ce nouveau rapport à la nature, de cette forte tension émotionnelle, de l’angoisse de la Sehnsucht qui mûrit chez l’homme contraint de mesurer sa finitude à la grandeur de la nature.

Plus tard, il y aura aussi ceux qui, fascinés par les réflexions sur l’état d’esprit paysager, chercheront les racines de cette sensibilité dès la Renaissance: C’est le cas d’Angelo Conti (Rome, 1860 - Naples, 1930), médecin passionné d’art (qui deviendra son métier), qui publie en 1894 un célèbre essai sur Giorgione, un peintre qui, selon lui, est capable d’aller au-delà de la simple donnée rétinienne et de décrire le paysage. la simple donnée rétinienne et de décrire une nature imprégnée de sentiment (dans un article écrit alors qu’il n’avait que vingt-cinq ans, en 1885, et publié dans La Tribuna Romana, Conti écrivait que “l’artiste transforme le réel, selon son idée, l’artiste idéalise le réel [...]. L’artiste, en présence de la nature, choisit, parmi la multiplicité des apparences, celle qui éveille un écho dans sa pensée et son sentiment”). Et à l’origine du paysage moderne, Conti place La Tempête: “Giorgione”, écrit-il, “est tout là, dans cette force qui l’enchaîne à la terre, et dans cette musique ample et profonde qu’il écoute au plus profond de lui-même et qui l’éloigne du monde”.

Le débat sur l’état d’esprit paysager commence en Italie au milieu des années 1880, mais aux origines de la nouvelle peinture de paysage il faut placer, outre les repères fournis par la théorie d’Amiel, ceux que les artistes italiens ont pu puiser dans les tableaux d’Arnold Böcklin (Bâle, 1827 - Fiesole, 1901) : le Suisse, naturaliste de formation mais fasciné par la peinture romantique, avait su imprégner ses paysages d’atmosphères oniriques, presque transcendantales, chargées de références symboliques. La poétique symboliste naissante l’avait ainsi conduit à créer des représentations qui donnaient forme à une idée. C’est le cas de la célèbre série des Villa sur la mer, dont les variantes ont été exécutées à plusieurs reprises entre 1858 et 1880, inspirées par les séjours italiens du grand peintre : une villa sur la côte toscane prend ainsi une dimension intemporelle, évoquant la mythologie grecque, notamment dans une version au coucher du soleil conservée au Städel Museum de Francfort, où l’on voit un personnage (très probablement une femme) regardant la mer et que certains commentateurs ont identifié comme étant Ipha, la mère de l’enfant, et le père de l’enfant. Certains commentateurs l’ont identifiée comme Iphigénie, la fille d’Agamemnon qui, selon le mythe, devait être sacrifiée à Artémis pour permettre aux navires des Grecs d’atteindre Troie et dont le destin a fait l’objet de plusieurs récits (dans ce cas, les exégètes de la peinture pensent qu’il s’agit d’Iphigénie en Tauride et que la femme est donc représentée sur la côte de l’actuelle Crimée). Il convient de souligner que Böcklin a précisé qu’il n’avait jamais pensé à Iphigénie lorsqu’il a créé le tableau (bien que la mythologie ait été une dimension importante de son art), mais a déclaré que cette interprétation de son tableau n’était pas à écarter : “chacun doit considérer l’image dans le monde où elle lui parle. Il n’est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose que ce que le peintre a imaginé”.

Il est également intéressant de souligner les formes que prend le paysage dans l’art de Böcklin, qui abandonne rapidement le naturalisme de ses origines pour embrasser une vision parfaitement inscrite dans la théorie symboliste : Dès la fin des années 1950, “le paysage”, écrit l’universitaire Marisa Volpi, “devient chez lui de plus en plus un paysage de mémoire, on assiste au fil du temps à une contamination progressive entre rêve et réalité, entre paysage dessiné d’un lieu et paysage dessiné d’un autre lieu”. On pense à son tableau le plus célèbre, L’île des morts, exécuté en cinq versions, dont la première date de mai 1880 et est actuellement conservée en Suisse, au Kunstmuseum de Bâle : un tableau où se mêlent vision onirique et nature, un tableau plein de significations allégoriques, un tableau que Böcklin lui-même a voulu comme “un tableau pour faire rêver”, pour susciter différentes sensations chez le sujet, pour donner forme à quelque chose d’impalpable.

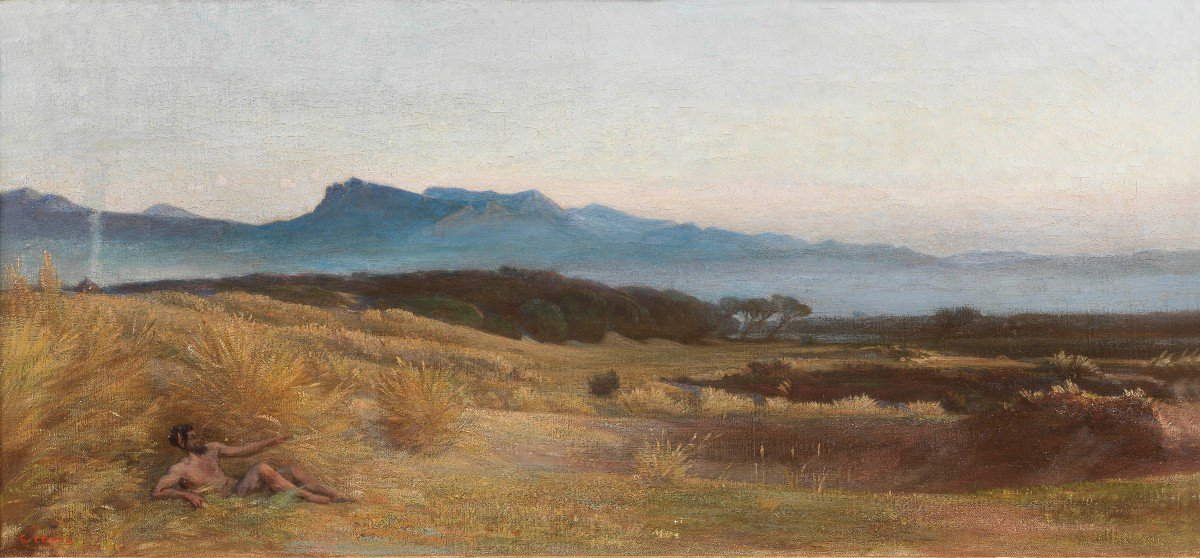

On peut dire que le symbolisme italien est né de ces idées, reprises en Italie par Nino Costa (Rome, 1826 - Marina di Pisa, 1903) et le groupe In Arte libertas: Costa lui-même peut être considéré comme l’intermédiaire le plus direct entre Böcklin et l’Italie (le peintre romain avait vraisemblablement rencontré son ami suisse lors du premier séjour de ce dernier à Rome). Costa nourrit un immense amour pour la nature, que ses contemporains reconnaissent déjà comme un trait distinctif de sa personnalité artistique, mais il est surtout attiré par ce qu’une vue est capable d’inspirer : “la vérité ne dit rien”, disait-il, “si elle n’a pas été vue à travers le sentiment de la pensée”. Une sensibilité qui s’était déjà exprimée dans des tableaux plus proches de la vérité, comme le célèbre Una giornata di scirocco sulle coste vicino a Roma de la Galleria d’Arte Moderna du Palazzo Pitti de Florence, où le sentiment entre dans la vue de la côte du Latium par la présence du paysan qui, courbé par la fatigue et le pas gêné par le vent qui souffle, porte un panier de poissons : Avec cette présence, le paysage prend une toute autre signification et communique au spectateur la dureté de la vie des habitants de ces régions au milieu du XIXe siècle.

À partir de la fin des années 1970, les paysages de Costa se chargent d’intonations lyriques reflétant son sentiment de panique, qui s’exprime surtout dans les vues des côtes apuanes et pisanes, dans une sorte d’anticipation des textes de Gabriele d’Annunzio qui évoquent les mêmes lieux : l’un des tableaux les plus significatifs (également pour la valeur que lui attribue Nino Costa), L’éveil de la nature, qui a connu une longue gestation, n’existe malheureusement plus, car il a été détruit à Londres par une crue de la Tamise (il a en effet été acheté en 1896 par un groupe d’artistes britanniques, donné à la National Gallery, puis transféré à la Tate Britain). Il reste cependant uneAurore, provenant d’une collection privée, qui représente le même paysage, une vue de la pinède de San Rossore à l’embouchure de l’Arno : dans L’Éveil de la nature, un personnage solitaire pouvait être vu dans cette vision d’une atmosphère suspendue et raréfiée, qui devient une allégorie de l’“éveil” de la nature, de la régénération, de la pureté, de l’harmonie. L’Aurore a été achevée en 1877 et vendue au collectionneur anglais Stopford Brooke, qui a voulu exprimer, dans une lettre à Nino Costa, ce que le tableau lui communiquait : “ce tableau représente l’éveil du monde, à ce moment où la nature a ouvert ses paupières à l’aube, et a commencé à acquérir la conscience qu’elle a réveillé la joie, la luminosité et la vie d’un autre jour”.

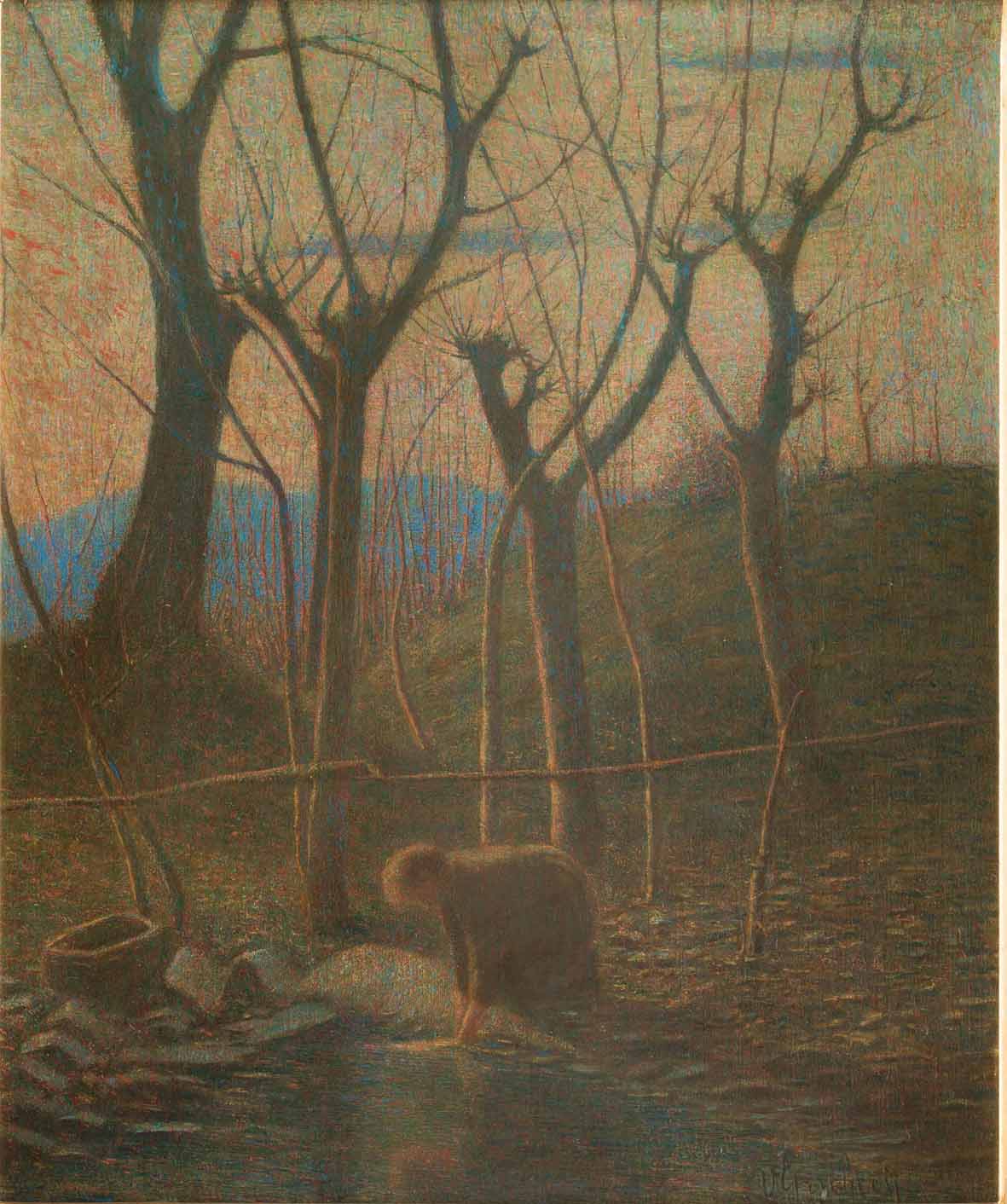

Dans son essai écrit pour la récente exposition Stati d’animo qui s’est tenue à Ferrare en 2018, l’historienne de l’art Chiara Vorrasi a écrit que les expositions organisées à Rome par In Arte Libertas représentaient le cœur de la diffusion de l’état d’esprit paysager et qu’elles étaient à la base des différentes interprétations du thème dans l’art italien. Nous avons vu comment Nino Costa considérait le paysage selon un sens panique de fusion totale entre l’homme et la nature qui découlait de sa proximité avec Böcklin : après la publication du Journal intime d’Amiel, d’autres artistes chercheront des déclinaisons différentes et renouvelées de l’état d’esprit paysagiste. Le renouveau est mené par le galeriste, artiste et critique militant Vittore Grubicy de Dragon (Milan, 1851 - 1920) qui, dans un article publié en 1891 pour défendre contre la critique les artistes divisionnistes qui s’étaient présentés pour la première fois au public lors de la première Triennale de Brera, organisée cette année-là, écrit qu’“un tableau n’est pas une œuvre d’art s’il ne reflète pas comme un miroir l’émotion psychologique ressentie par l’artiste face à la nature ou face à son propre rêve”. Ainsi, “les résultats les plus mûrs de son activité de peintre”, écrit Chiara Vorrasi, “sont le fruit d’un processus de réévocation des souvenirs, qui fait appel à des capacités sensorielles aiguës pour distiller les détails les plus significatifs, dans une vision dense et évocatrice, dans le sillage des théories de la psychophysiologie dont [...] il a été aussi un divulgateur fondamental”. Grubicy lui-même adopta des techniques divisionnistes pour créer ses paysages : célèbres sont les tableaux qu’il exécuta à Miazzina, sur le lac Majeur, où l’artiste séjourna pendant six hivers consécutifs à la fin du siècle et où il mena des expériences continues sur les effets de la lumière, les heures du jour, la façon dont les agents atmosphériques (Grubicy avait une prédilection pour le brouillard) modifiaient la perception d’une vue. Un tableau aujourd’hui conservé à la Galleria d’Arte Moderna de Milan, intitulé Paysage, novembre, soir (au-dessus d’Intra, lac Majeur), exécuté en 1890, peut être considéré comme le point de départ de cette recherche, qui trouvera par la suite ses sommets les plus lyriques dans des tableaux tels que Sale la nebbia dalla valle (Sel le brouillard de la vallée ) ou dans les tableaux du Poème de l’hiver: le résultat est un minimalisme crépusculaire qui, comme l’écrit Sergio Rebora, "se rapproche de la poétique de Pascoli et en particulier de l’atmosphère générale de Myricae“, car ”la valeur symbolique identifiée dans les éléments de la nature, le sens de l’attente et du mystère caché dans les petites choses de la vie quotidienne, la juxtaposition d’images auditives et visuelles, les effets de la synesthésie semblent se retrouver dans les mondes intérieurs respectifs de l’artiste et du poète".

D’autres grands artistes italiens participeront au même climat culturel. Trois d’entre eux au moins méritent d’être cités : Mario De Maria (Bologne, 1852 - 1924), Gaetano Previati (Ferrare, 1852 - Lavagna, 1920) et Giuseppe Segantini (Arco, 1858 - Monte Schafberg, 1899). Le premier, proche des milieux de l’In arte libertas et redevable de la poétique böcklinesque, aurait trouvé sa dimension la plus sympathique dans les vues urbaines, en particulier celles de Venise : l’artiste s’attarde ainsi sur des villes vides et rêveuses, éclairées par la lune qui, comme l’observait alors Vittorio Pica, était capable de tisser des “conversations [.... avec les murs gris-verts des palais vénitiens”, sans présence humaine ou presque, tendant souvent vers le macabre, l’horrible, le visionnaire. Une autre approche est celle de Gaetano Previati : Ici, ce n’est pas l’être humain qui projette ses sentiments sur la nature, mais c’est la réalité qui s’imprime dans l’âme du peintre et donne naissance à des paysages rêvés (“paysages de l’âme” pour reprendre une expression efficace de Fernando Mazzocca), comme le Paysage du Museo dell’Ottocento de Ferrare, ou encore comme Clair de lune où tout contact avec la réalité est perdu et où la vue prend l’aspect d’une vision intérieure de l’artiste. Segantini utilise plutôt des effets luministes et atmosphériques pour charger ses tableaux d’émotion, comme dans l’un de ses tableaux les plus célèbres,Ave Maria a trasbordo, une œuvre d’une grande intensité poétique qui décrit intimement un moment de calme et d’harmonie sur le lac Pusiano en Brianza, un tableau dans lequel la “[...] lumière du soleil, vénérée par l’artiste, se fait plus présente que jamais.la lumière du soleil, vénérée par l’artiste comme ”l’âme qui donne vie à la terre“, est la source d’une vision panthéiste et empathique de la nature fondée sur le caractère sacré de la vie et l’harmonie entre l’homme et l’animal, un ”état d’esprit paysager“ dans lequel la mélancolie du soir se transforme en un sentiment de paix universelle” (Vorrasi).

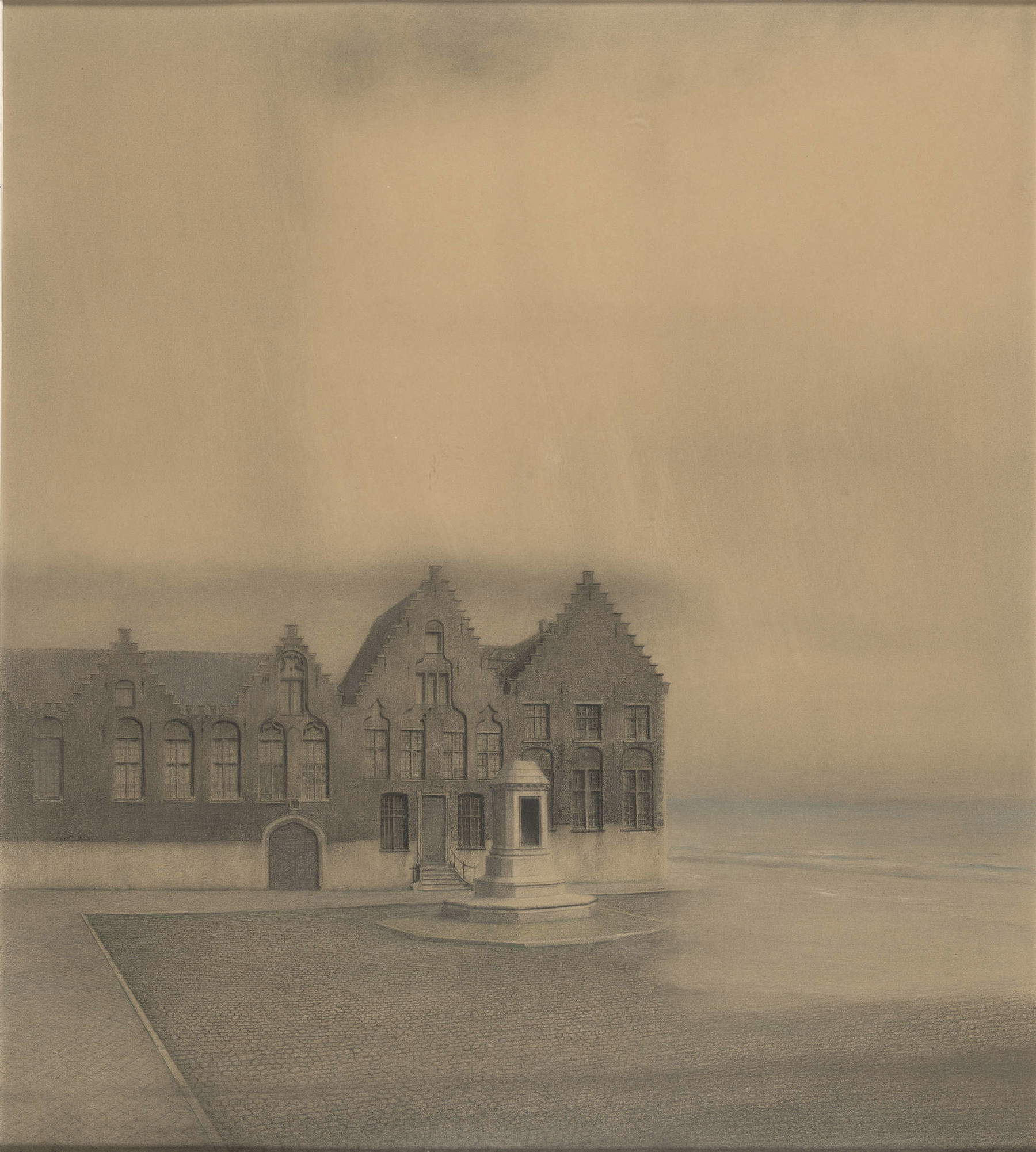

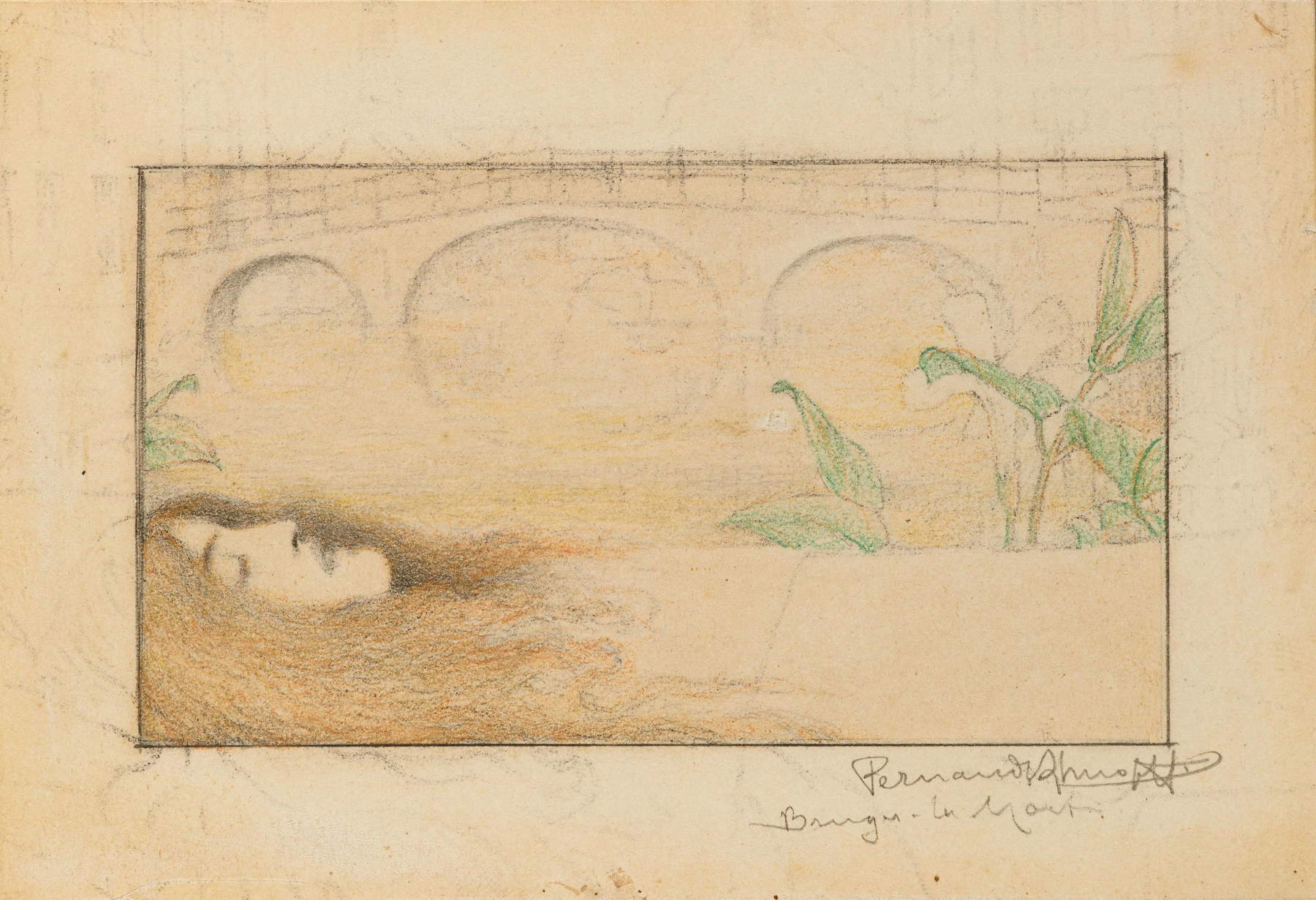

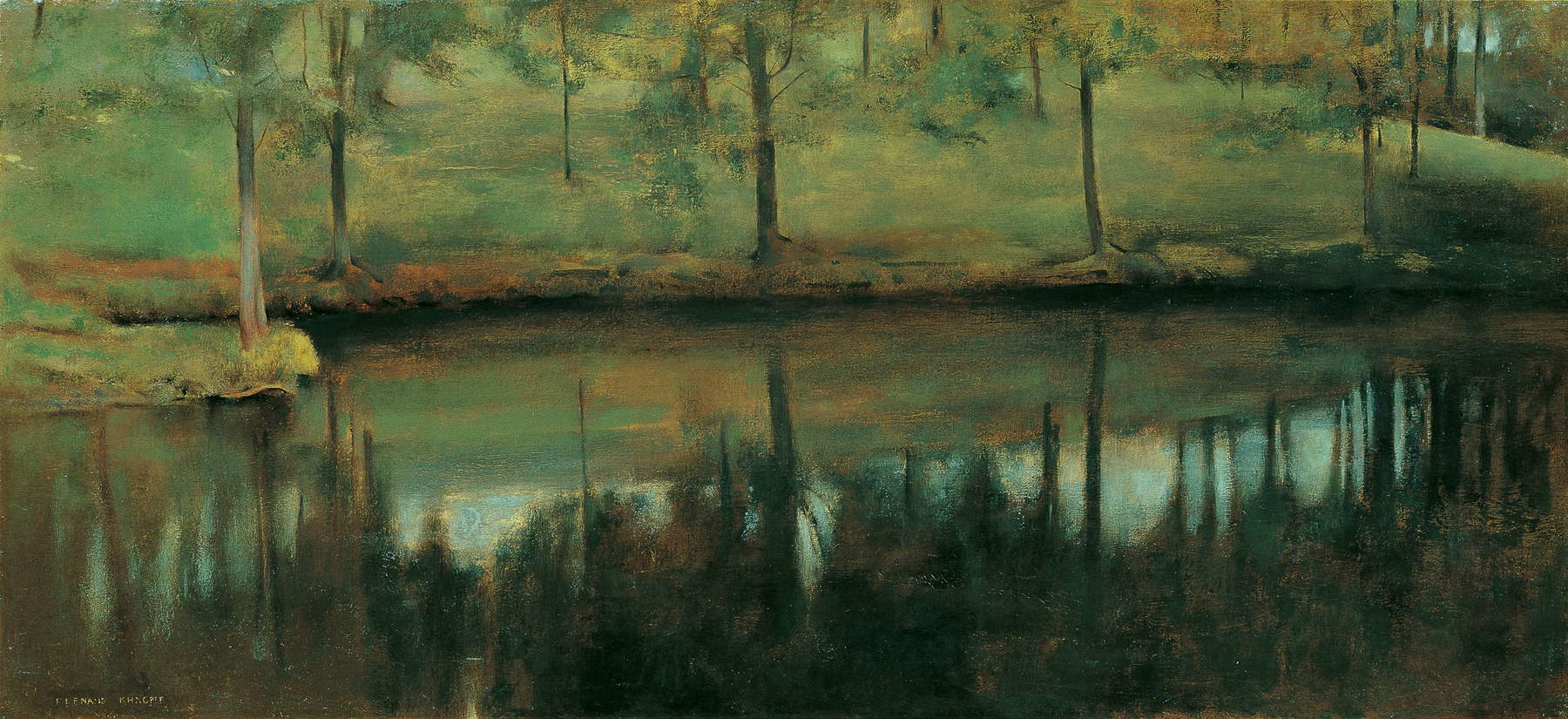

Dans la sphère européenne, les recherches les plus intéressantes sont celles suivies par le Belge Fernand Khnopff (Grembergen-lez-Termonde, 1858 - Bruxelles, 1921) qui, parmi les peintres symbolistes hors d’Italie, est celui qui fréquente le plus la peinture de paysage (qui représente l’une des nombreuses âmes de sa production variée, dense et presque toujours énigmatique). Ses vues urbaines, en l’occurrence celles de Bruges, sont dans une certaine mesure comparables à celles de De Maria : la particularité de Khnopff réside dans le fait que ses vues sont des morceaux de mémoire, des fragments restés imprimés dans son esprit, puisque, pour Khnopff, Bruges est la ville de son enfance, où il a vécu de l’âge de deux ans jusqu’à l’âge de sept ou peut-être dix ans, d’après les sources connues. La construction de l’image de Bruges dans l’art de Khnopff a ensuite été influencée par un certain nombre de facteurs pertinents, tels que le renouveau gothique qui faisait rage en Europe à l’époque et qui correspondait bien à l’apparence de la vieille ville flamande, et la lecture des textes de l’écrivain Georges Rodenbach (Tournai, 1855 - 1898), que Khnopff connaissait personnellement par l’intermédiaire de son frère Georges (lui aussi écrivain). L’historienne de l’art Lynne Pudles a pris l’exemple d’une des œuvres les plus célèbres de Khnopff, La ville abandonnée, pour souligner la possible dérivation du chef-d’œuvre de Rodenbach, Bruges-la-Morte, dont Khnopff a également dessiné la couverture : dans un passage de son roman également dense en références symboliques, l’écrivain décrit une sorte de recul de la mer qui contraindrait la ville à la mort : “Bruges était sa mort. Et sa mort était Bruges. Tout se rejoignait dans un destin parallèle. C’est Bruges qui était morte, enterrée elle-même par ses rives de pierre, avec les artères froides de ses canaux, lorsqu’elle avait cessé de battre le grand pouls de la mer”. Selon Pudles, Khnopff a voulu mettre en évidence cette image, qui revient également dans d’autres œuvres de Rodenbach : une ville froide, silencieuse, déserte, vide, imprégnée d’un sentiment de mort, une image destinée à évoquer le sentiment de décadence de la ville. Dans les tableaux de Khnopff, c’est la ville elle-même qui devient un état d’esprit.

Les paysages de Khnopff naissent également de son esprit, liés à ses souvenirs : entre 1880 et 1895, l’artiste a réalisé une série de vues des bois et de la campagne autour de Fosset, un petit village rural des Ardennes où la famille de Khnopff possédait une maison dans laquelle elle avait l’habitude de passer l’été. Même dans ces cas, l’élaboration du paysage suit l’intimité des souvenirs, avec pour conséquence immédiate que les atmosphères sont raréfiées, les arbres et la terre sont flous et indéfinis, comme lorsqu’on essaie de se souvenir de quelque chose : peu d’autres que Khnopff ont réussi à mieux communiquer l’impression de mémoire, en l’enveloppant d’un sentiment de profonde mélancolie.

D’autres artistes, de Guido Marussig à Angelo Morbelli, de Giulio Aristide Sartorio à Gennaro Favai, apporteront leur contribution à la poétique de l’état d’esprit paysager. Cependant, la saison du paysage symboliste s’achèvera bientôt, éclipsée par l’arrivée de l’avant-garde. La poétique des états d’âme, et surtout des émotions, a néanmoins eu quelques reflets dans les formes d’expression développées par les jeunes générations. Il n’est donc pas inutile de rappeler que dans le Manifeste de la peinture futuriste, publié en 1914, Boccioni, Carrà, Russolo, Balla et Severini, tous au moins vingt ou trente ans plus jeunes que les artistes mentionnés ci-dessus, affirment que “le portrait, pour être une œuvre d’art, ne peut et ne doit pas ressembler à son modèle, et que le peintre a en lui les paysages qu’il veut produire”. Conséquence : “pour peindre une figure, il ne faut pas la faire : il faut faire son atmosphère”.

L'auteur de cet article: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamoAvertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.