Une recherche qui réunit sculpture, architecture et peinture entre fragilité et légèreté. Telle est l’œuvre de Valdi Spagnulo: né à Ceglie Messapica (Brindisi) en 1961, il passe sa petite enfance à Grottaglie, ville connue pour sa production de céramiques artisanales et artistiques, fréquentant dès son plus jeune âge le milieu créatif et intellectuel des Pouilles et au-delà, grâce à son père, l’artiste Osvaldo Spagnulo. En 1973, il s’installe à Milan avec sa famille, s’ouvrant à la sphère européenne par des voyages en France, en Allemagne et en Suisse, et entamant des études artistiques d’abord à l’école d’art de Brera, puis à la faculté d’architecture de l’école polytechnique de Milan, où il obtient son diplôme en 1984. Parallèlement, le début des années 1980 marque ses débuts en tant que peintre et le début d’une intense activité d’exposition, avec de longues collaborations d’abord avec la Galleria delle Ore de Giovanni Fumagalli, puis avec le Spaziotemporaneo de Patrizia Serra, ainsi que de nombreuses autres expositions individuelles et collectives dans d’autres espaces d’exposition. En 2001, il a reçu le premier prix de peinture de l’Accademia di San Luca à Rome. Il vit et travaille principalement à Milan et est chargé de cours pour la chaire de peinture à l’Accademia di Belle Arti de Florence.

Valdi, l’art vient du sang, ce qui peut parfois conduire à une haine profonde ou, à l’inverse, à un amour viscéral. J’ai voulu vous interroger sur votre enfance et sur la manière dont s’est manifesté votre intérêt pour l’art, sur les épisodes, les personnes, les rencontres et les objets qui ont favorisé cette rencontre.

Cher Gabriele, mon contact avec le monde des arts visuels remonte vraiment à mon enfance. Malheureusement ou heureusement, à ce jour, bien qu’ayant passé le seuil de la soixantaine, je ne sais pas si je dois me considérer chanceux ou maudit d’être né enfant de l’art. Mon père était Osvaldo Spagnulo (connu par la plupart comme “le peintre du feu”), sa personnalité forte et ingérable et sa production picturale complexe et originale ont certainement créé des joies et des peines dans mon existence complexe. Une existence qui, depuis l’âge de cinq ans, m’a vu participer directement, attaché aux pans de ses vêtements flamboyants dans l’atelier pendant qu’il peignait, pendant qu’il préparait des expositions, pendant qu’il envoyait les œuvres dans les coffres aux prix, aux expositions quadriennales... Bref, participer... pendant que je grandissais... et que le tableau se peignait. pendant que je grandissais... et l’odeur des pigments à l’huile, des émaux, des poudres, de l’essence, de la térébenthine et des divers solvants... les mélanges qu’il créait pour les combustions... toutes ces toxicités qui ont marqué son art font partie de ma vie depuis le tout début. Le contrepoids à la phase d’élaboration, qui comme vous pouvez l’imaginer avait un charme décisif de vouloir faire, était le monde de la culture, des critiques, des artistes (peintres, sculpteurs, photographes, poètes, écrivains, musiciens...), des galeristes, des directeurs de musée, des modèles, des céramistes... bref, tout l’entourage qui peut faire partie de ce monde. Oui, parce qu’il s’agit d’un monde réel et sanglant. De quelque chose qui vous fait entrer avec force, dramatiquement, énergiquement, dans les particularités et les adversités de la vie de ceux qui sont à vos côtés... parce que c’est avec toute cette complexité colorée que vous vous retrouverez à vivre pour survivre. C’est du moins ce qui s’est passé pour moi. Par exemple, je me souviens avec plaisir d’une rencontre au début des années 70 à Tarente, alors que j’avais une dizaine d’années, dans un bel appartement donnant sur le front de mer, chez l’artiste Michele Perfetti (Poesia Visiva), qui avait à l’époque écrit un texte pour le catalogue d’une des expositions de son père... près de 45 ans plus tard, j’ai rencontré le fils de Perfetti à Ferrare, une immense émotion. Ou encore les expositions du Circolo Italsider de Tarente où, enfant, j’ai rencontré certains de ceux qui allaient devenir les maîtres d’aujourd’hui (Pino Spagnulo, Pietro Coletta, Nicola Carrino...). Puis la mer avec ses endroits secrets le long des falaises, où nous allions nager mais aussi vieillir dans les profondeurs de l’eau, ainsi que brûler les céramiques que papa fabriquait en parallèle des peintures. Sans oublier les différentes visites aux ateliers de Grottaglie (la ville où nous habitions), les céramistes qui étaient de grands artisans de la production populaire traditionnelle et les expérimentateurs... tous de grands amis et admirateurs d’Osvaldo. Oui, il était une figure encombrante pour mon père, mais en même temps, il m’a permis de vivre un environnement, un humus social coloré, en tant qu’enfant. Puis, en 1973, le grand saut... de Grottaglie à Milan, d’une réalité chaleureuse mais alors très provinciale, au Milan du triangle industriel... J’avais tout juste 12 ans et je me retrouvais d’un endroit d’environ 25 000 âmes dans une métropole qui, à l’époque, y compris l’arrière-pays, comptait presque deux millions d’habitants et était le moteur italien des relations avec le reste de l’Europe et du monde. Ce qui allait bientôt être connu comme le Milan de la grande saison politique de la contestation post-68, du crime organisé, de la R.B.... autant de facteurs qui ont eu une forte composante de revanche culturelle et politique sur ma croissance, liée aussi aux arts plastiques... Je fréquentais les différents cercles cultes de Brera, le bar Jamaica, Jazz 2 et bien d’autres jusque tard dans la nuit malgré mon jeune âge d’adolescente. Osvaldo était là avec moi, veillant sur cette légèreté frénétique qui cachait le tourment de vouloir faire le même métier que lui. Dans tout cela, dans la dissemblance d’une vie apparemment irrégulière, un grand rôle a été joué par ma mère Margherita qui, avec son art de vivre, a tenu les ficelles logiques de tant d’irrégularités en tant que femme. Je me souviens avec émotion et un plaisir particulier m’être échappé de chez moi pour participer en 1974 au Re Nudo Pop Gathering au Parco Lambro de Milan où la liberté de pensée et d’action avec PFM, Area, Battiato, Sorrenti, Stormy Six, etc.... et les expositions de Carlo Ramous sur la Piazza del Duomo avec des œuvres environnementales, celles de la Galleria del Milione, de Dorfles et Munari, de Dario Fo et de la Palazzina Liberty... bref, impliqué, aliéné et fasciné par le bouillonnement des idées et la liberté de faire... de faire de l’art.

Quel a été votre cursus et votre rapport à l’école ?

Chère Gabriele, je peux te dire tout de suite que ma relation avec l’école, tous ordres et tous niveaux confondus, a été, dès le début, pour le moins conflictuelle . Je n’aimais pas l’école, je n’avais pas envie d’y aller, et j’avais des professeurs et des conférenciers qui, dans la plupart des cas, ne me stimulaient pas et ne m’intriguaient pas autant que les incursions du monde extérieur pouvaient le faire. Soyons clairs, j’ai aussi eu des professeurs qui ont été des points de référence et de réflexion, mais je les ai peut-être mieux compris et reconnu dans ce rôle avec le recul. Dans le domaine des arts visuels, j’ai eu une première approche à l’école secondaire de Grottaglie où, dans les matières d’éducation artistique et d’éducation technique, nous travaillions souvent avec la céramique, étant donné la nature et les origines de cette ville des Pouilles. Ensuite, mes études au Liceo Artistico I de Brera à Milan où la présence d’un certain nombre d’artistes importants, bien qu’en cours à l’époque (Mauro Staccioli, Mimmo Paladino...) a joué un certain rôle en me rapprochant de plus en plus de ce monde. Enfin, la décision de ne pas fréquenter l’Académie des beaux-arts de Brera mais, après une certaine exhortation de mes parents à poursuivre mes études et à ne pas les interrompre pour me proposer dans le monde du travail, m’a conduit, à ma grande satisfaction, à fréquenter la Faculté d’architecture de l’École polytechnique de Milan. J’ai obtenu mon diplôme en 1984 avec brio (grâce aussi à mes compagnons de voyage Mario et Vincenzo, éminents architectes et amis fraternels), qui m’ont toujours fait croire que j’étais capable de le faire et de le faire bien. Une profession que j’ai exercée sporadiquement et que j’ai ensuite orientée vers l’enseignement afin de donner plus d’ampleur et d’interaction à ma profession libre, d’abord comme peintre, puis comme sculpteur.

Votre formation en architecture a-t-elle laissé des traces dans votre travail ?

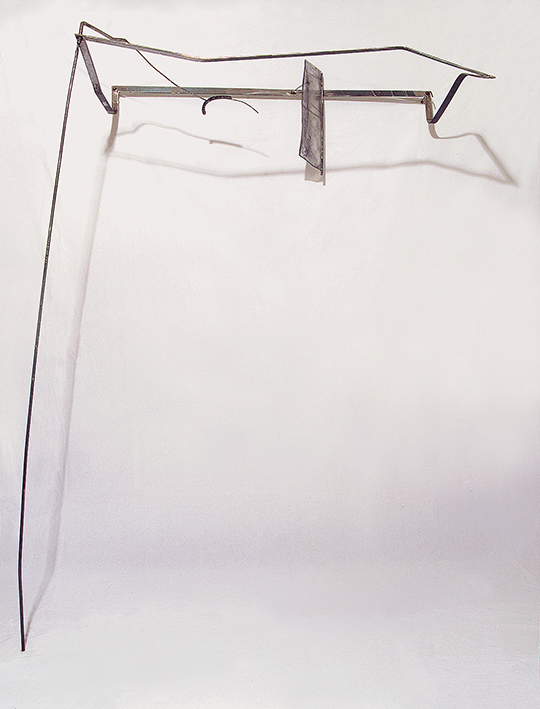

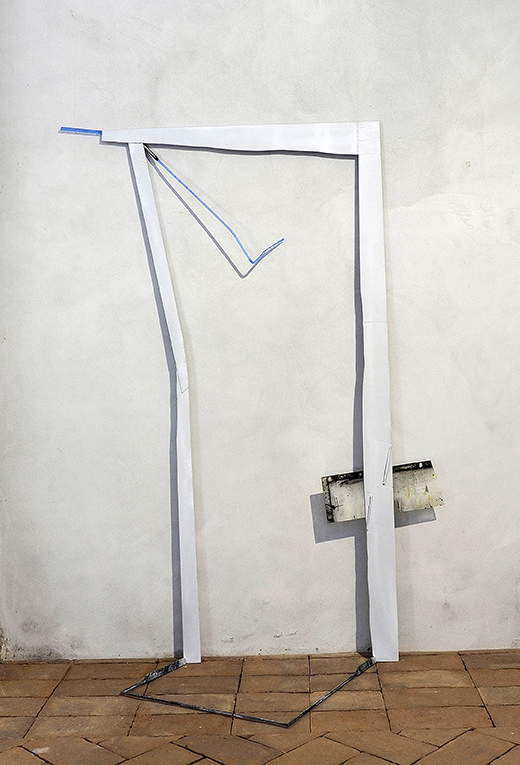

Gabriele, cette question est pratiquement le pivot de ma recherche dans le domaine des arts visuels, et il en sera toujours ainsi même si je décide de travailler avec d’autres moyens d’expression qui peuvent interagir avec ceux que j’ai utilisés jusqu’à présent. Pratiquement, à part une brève parenthèse pendant mes études et peu après l’obtention de mon diplôme, je n’ai pas voulu travailler comme architecte comme on l’attendait dans le domaine du design/professionnel... en bref, je n’ai pas voulu être un bagagiste ou un comptable de l’architecture. Comme je l’ai dit, les arts visuels m’ont davantage impliqué mais, en même temps, mes études dans le domaine de l’architecture ont certainement contribué à certains des choix linguistiques-formels-compositionnels de mes œuvres, que ce soit en tant que peintre d’abord ou en tant que sculpteur ensuite. Tout d’abord, j’ai toujours été intéressé par l’organisation spatiale et en même temps par un certain sens de l’instabilité, de la précarité de l’œuvre de certains des grands maîtres de l’avant-garde, Malevič, Mondrian, Delaunay, Klee, Kandinsckij et de celles des plus grands maîtres de l’architecture, tels que Fontana, Burri, Castellani, etc. Fontana, Burri, Castellani, Bonalumi, Staccioli, Carrino, Nevelson, sans oublier les architectes Tatlin, Le Corbusier, Piano, Gehry, Calatrava, Hadid... Références d’études et de connaissances pour une recherche, la mienne, que je ne décrirai pas ici... il existe divers écrits sur mon travail qui en expliquent exhaustivement la poétique. Un accent, s’il le faut, est la recherche visuelle/expressive de l’instabilité d’une fragilité obsessionnelle continue de l’œuvre, d’une certaine précarité d’équilibre, d’une absence dominante et obsessionnelle de volume pour une perméabilité visuelle de la forme... L’espace, comme je l’ai maintes fois répété, est contenu dans l’espace. J’aime donc partir de la composante architecturale pour la questionner, pour devenir avec la précarité instable qui défie les équilibres impossibles de la stabilité visuelle et statique... La précarité de l’existence de l’homme. Je conçois toujours mes œuvres avec un œil d’architecte, presque jamais sur papier... dans mon esprit, oui, et je les réalise avec le principe du work in progress, avec le principe que l’erreur et le hasard me donneront la bonne force pour les laisser là... équilibrées dans l’espace et le temps.

Valdi, pensez-vous que le cas existe ?

Cher Gabriele, dans une interview que vous m’avez accordée il y a environ trois ans pour Parole d’Artista , en référence à l’éventualité d’ événements dans le processus créatif, je concluais en disant: “Même le hasard devient une source de suggestions imprévisibles”... Oui, donc “l’art” se produit" ! Oui, le hasard existe ! Et en ce qui me concerne, je ne le diabolise pas dans mon processus créatif-opérationnel. Je lui donne souvent libre cours. Pour moi, c’est la leçon que j’ai apprise très tôt dans l’œuvre de mon père Osvaldo, mais surtout dans la leçon d’une série d’artistes dont le travail et les procédures nous ont appris que le hasard est aussi utilisé dans la planification... Je pense que c’est une leçon que j’ai apprise très tôt. Je pense, par exemple, à l’œuvre de Vedova, Pollok, Cy Twombly, Fontana, Burri, et de ce dernier je me souviens d’une belle interview sur la Teche RAI, je crois par Franco Simongini, La mia arte non si può spiegare, parla il maestro Burri. En bref, si nous ne tenions pas compte du hasard, une grande partie de l’art contemporain, et pas seulement lui, n’aurait pas vu le jour... et quand je parle d’art, je me réfère aux nombreuses formes et aux nombreux aspects à travers lesquels il se manifeste, et pas seulement aux arts visuels. Pensez au rôle que le hasard pourrait jouer dans l’art synesthésique... à mon avis, beaucoup ! Pour conclure, je pense qu’il convient de mentionner Bruno Munari, Gillo Dorfles, Filiberto Menna et Jole De Sanna qui, par leurs contributions critiques, ont donné quelques orientations à cet égard. Tous ces facteurs m’ont orienté vers un travail en cours, comme je l’ai déjà dit, et libre de projets qui créent des règles impératives... les règles sont nécessaires et il est juste de les connaître, mais les ignorer a aussi ses raisons... le cas est l’une d’entre elles.

Selon vous, l’artiste, par la pratique quotidienne de son travail, parvient-il à organiser et à rendre manifeste, visible et tangible des parcelles d’énergies/de forces ?

Chère Gabriele, comme tu le sais, je n’aime pas la définition d’“artiste”, qui est beaucoup trop galvaudée et souvent floue. Mais oui ! A mon avis, ceux qui sont impliqués dans les pratiques expressives des arts visuels et non visuels, comme un athlète, doivent exercer un “entraînement” au quotidien... une sorte de pratique constante, périodique, du faire, de la pensée. Ainsi, les différentes formes de la représentation à l’expression manifestent leurs propres intrigues. Je pense à Pasolini, Carmelo Bene, Gassman... Vedova, Pollock, Rothko, Picasso... Queen, Deep Purple, Area... et ainsi de suite. Des plus énergiques aux plus “réfléchis” et calmes en apparence... Morandi, Casorati, Ferroni... chacun d’entre eux nous a transmis par son travail une pensée, un langage... sa “trame” avec des forces et des énergies qui peuvent rencontrer ou heurter notre sensibilité... “Rien ne se crée, rien ne se détruit, tout se transforme”. Burri, Fontana, Tapies, Stratos, Page... la synesthésie... Studio Azzurro, Cage. Bref, à mon humble avis, la pratique quotidienne appartient au sens de la créativité de l’être humain qui sait traduire ou transfigurer avec sa propre sensibilité ses tensions, ses émotions, ses énergies, ses forces... Peut-être, et je dis bien peut-être, certains sont plus “doués” ou avec constance et persévérance y croient davantage et font le “saut dans le vide”, ce qui est une toute autre histoire sur la planète art.

L’idée de légèreté a-t-elle une importance dans ce que vous faites ?

Le texte La presenza attiva dell ’absence de 1999 par Luciano Caramel pour organiser un cycle de mes expositions individuelles, son intuition primaire partagée par Gillo Dorfles et Enrico Crispolti lors de mon passage de la peinture à la sculpture, les incursions ultérieures de Giorgio Zanchetti dans Articolazioni spaziali di Valdi Spagnulo (2004) et enfin Claudio Cerritelli dans Sguardi sospesi (2014) sont, je crois, les lectures de base pour mieux comprendre l’état mental/intuitif/précaire autour de mon idée de la légèreté. Tout mon travail depuis le moment où il est passé du tableau au mur et au sol (comme l’articule Alberto Veca dans son texte de 2008) a fondé son principe structurel sur la légèreté, qui, poussée à son paroxysme, devient aussi précarité d’équilibre, ou du moins précarité apparente. Depuis que j’ai décidé de me laisser conduire sur le territoire de la troisième dimension, l’un des principes fondamentaux par rapport à tout ce que l’avant-garde et le contemporain nous ont enseigné est de donner valeur et corps au vide . Le vide non pas comme vacuité mais comme présence active... ce qui ne se voit pas est là, existe, participe activement à l’action... comment mieux exprimer cette présence qu’avec la légèreté... avec des éléments, des matériaux, des structures qui s’articulent et s’insèrent dans un espace presque aérien. Ici, la matière devient gracieuse, sa force s’exprime non pas par la masse et la solidité mais par la torsion, elle s’éloigne du regard pour se présenter à la lumière et se rendre visible avec discrétion, avec des lignes subtiles, des couleurs douces, la chaleur du feu qui patine la matière de l’acier, elle se reflète parfois dans la lumière.l’acier, il est parfois miroir ou terne, il se dessine finement dans l’espace où l’air peut le faire vibrer, jouer, presque se briser ou fléchir... tout cela est pour moi légèreté dans mon travail... c’est la phase poétique de mon travail qui m’intéresse, pas la pesanteur des formes. L’œuvre doit être filtrante, car la sculpture ne représente pas l’espace, elle le contient. La légèreté est donc l’état de force malgré l’apparente délicatesse.

Plus tôt, vous avez mentionné la peinture comme point de départ, pouvez-vous me dire quel type de travail vous avez effectué dans votre “ préhistoire ” bidimensionnelle ?

En fait, la peinture peut sembler être la “préhistoire” de mon expérience artistique actuelle, mais ce n’est pas vraiment le cas... Je vous le révélerai peut-être dans une étape ultérieure, si votre esprit me pose la bonne question. Pour répondre à votre question, je voudrais vous dire que j’ai commencé mon expérience dans les arts visuels en tant que peintre en expérimentant diverses techniques traditionnelles dans lesquelles je n’ai pas trouvé de réponse à ma veine expressive. J’admire beaucoup les peintres qui utilisent l’huile, la figure, la forme, la traduction vers l’informel, le matériau, le collage, etc. Il ne faut pas oublier la “présence” non négligeable de mon père Osvaldo, habile dessinateur, peintre et expérimentateur, et surtout tout l’entourage de ses amis peintres que je considérais comme capables, habiles et profondément admirés. Je n’ai jamais été un “reproducteur” compétent, c’est-à-dire quelqu’un de doué pour la vraisemblance de la “représentation”. En étudiant, je me suis rendu compte que l’on pouvait faire ce travail avec d’autres compétences: les compétences expressives. J’ai donc décidé de m’exprimer à travers des œuvres figuratives ou proches du collage... des images tragiques de visages peints avec des collages de serviettes en papier ou de feuilles de scottex imbibées d’aquarelle, d’encre, d’écoline collées sur différents supports traités avec des colles vinyliques et redessinées au pinceau/à l’encre... une opération presque graphique. Les rencontres à Milan avec l’informel, la connaissance de Burri, Giaquinto, l’espace de la galerie Delle Ore de Giovanni Fumagalli, etc. ont permis à ma peinture de dépasser la figure et d’être fascinée par la matière. La surface devient le théâtre d’actions multiples, articulées parfois par différents éléments. Ensuite, la rencontre avec Patrizia Serra de Spaziotemporaneo et l’environnement complexe d’une série d’artistes présents, ont constitué le tournant pour “nettoyer” la surface et se concentrer dans des gammes presque monochromatiques ou bichromatiques faites de matériaux divers.avec “une peinture qui n’est plus faite pour la pennicille” comme l’écrit Rossana Bossaglia dans son texte Il colore dell’ombra (La couleur de l’ombre ) qui présente mon exposition personnelle au Museo dei Bozzetti à Pietrasanta (1995). En bref, la peinture a été et reste le tremplin de tout ce que j’ai fait et essaie encore de faire dans le domaine des arts visuels. Elle m’a enseigné la sincérité et en même temps la fiction de la communication, il suffit de penser à la représentation de l’espace, de l’espace géométrique de la Renaissance florentine aux plans de couleurs vibrantes de Rothko (pour n’en citer qu’un que j’adore). L’espace qui est et reste l’obsession perpétuelle de la peinture et pas seulement (pensez à Fontana). Voici une peinture qui n’est pas si bidimensionnelle.

En effet, des traces chromatiques/matérielles persistent dans votre travail actuel. Souvent, vos œuvres, tout en planant dans l’espace, prennent naissance sur le mur. C’est peut-être là que se trouve le point de contact que vous avez mentionné au début de votre réponse précédente ?

Cher Gabriele, votre point de vue attentif et opportun touche en partie le problème peinture/sculpture qui a saisi ma production depuis le tout début. Permettez-moi d’essayer de mieux m’expliquer: Après l’intermède initial, entièrement pictural-graphique-figuratif de la fin des années 70-début des années 80, dans lequel la surface, le support, le dessin, la couleur, le collage, etc. étaient les créateurs de l’œuvre, vers la fin (1987-1988-1989), j’ai commencé à m’intéresser à des solutions plus matérielles avec de légères saillies de la surface du support, qui n’était pas seulement de la toile, mais aussi du bois et de l’aluminium, mais toujours avec une présence forte et agressive sur la surface. Avec une présence forte et agressive de la peinture (désormais abstraite avec une saveur gestuelle-informelle) qui a toujours maintenu un cadre de recherche architecturale-spatiale avec l’insertion de matériaux tels que le cuivre, le plomb, le fer, l’acier inoxydable, mais toujours sur le mur dans le cadre de ce que l’on appelle la bidimensionnalité. Les années 1990 marquent le développement entièrement matériel de la peinture et l’expérimentation d’autres techniques telles que les sables, le goudron, les papiers, le bois, le feu, les métaux: c’est ici que se situe le premier tournant important. Le cadre devient double: le diptyque qui était auparavant pictural avec des blancs et des noirs (j’ai déjà expliqué ma relation avec le noir dans le passé) devient vide, le cadre est un rectangle en tôle de fer avec quelques éléments insérés et le mur qui crée l’espace, le pendant en noir (plein) et l’œuvre unique du diptyque est créée. S’agit-il d’une peinture ? De la sculpture ? Cela m’est égal ! Cela ne me limite pas et surtout cela m’a libéré des canons en “ nettoyant ” progressivement ce qui était phagocytant et excessif dans les œuvres précédentes. 1999 avec l’exposition à Milan à la Galleria Spaziotemporaneo de Patrizia Serra sous la direction de Luciano Caramel a été un autre tournant... à l’insu de tout le monde sauf de moi-même, j’ai présenté des œuvres qui avaient été réalisées en quelques mois (même Patrizia et encore moins Luciano) ne s’attendaient pas à ces œuvres. Des cadres en fer plat de taille moyenne à grande, tous tordus autour des formes de mon corps avec quelques insertions de fil de fer, du bois avec du papier traité au feu et de la poussière de graphite, du plexiglas rayé et sali avec de la poussière de fer et de graphite... le tout “accroché” au mur avec des distorsions et des projections irrégulières de 10 à 30 cm, et surtout l’ombre qui réitère les signes dans l’espace mural avec de la lumière naturelle ou artificielle. Ici vient le sculpteur Valdi ? Je n’en sais rien. Ce qui est certain, c’est que dans une exposition précédente (celle des Diptyques de 1996), Dorfles, Caramel et Crispolti avaient déjà deviné que ce que même moi je n’avais pas vu serait ma suite. A partir de là, les œuvres ont connu de plus en plus une synthèse formelle, un “séchage” d’éléments qui se sont renforcés par la torsion des cadres, la projection sur le mur de leurs propres ombres et la transparence des plexiglas traités, récupérés, avec leurs propres signes, couleurs et traces... C’est la présence de la peinture dans la sculpture ! Cette présence qui se perpétuera dans la forme et l’utilisation des différents éléments jusqu’aux œuvres les plus contemporaines. Déjà Alberto Veca (2008) dans la présentation de mon exposition personnelle à la Galleria Cavenaghi Arte à Milan, Asimmetrie - pieghe - torsioni dans son texte A terra e a parete a délimité cette nature constante de la mienne entre la peinture et la sculpture et la nécessité presque historique presque historique d’un choix de ligne sculpturale de descendre du mur au sol ou dans certains cas d’utiliser le support mural... une de mes sculptures Architecture on us the sky (2000) en est une démonstration, une œuvre qui est aussi utilisable car elle peut être physiquement traversée. En conclusion, j’affirme ma nature diptyque picto-sculpteur, je ne veux pas de limites de genre, en fait je suis aussi un sculpteur anormal, je dessine très peu et je ne planifie presque jamais mes œuvres... elles sont réalisées en tant que work in progress, mes projets de sculpture (les soi-disant papiers) suivent souvent la réalisation de l’œuvre ou ils restent tels quels sans que l’œuvre sculpturale ne soit créée. La phase matérielle-chromatique de l’œuvre, celle qui la “lie” idéologiquement à la peinture, est souvent confiée à du plexiglas coloré et traité ou au brunissage et au polissage de matériaux ferreux qui, avec les réfractions de la lumière, reproduisent d’innombrables sensations chromatiques pour l’œil. Une citation presque provocante: en 2001, j’ai remporté le premier prix de peinture de l’Accademia Nazionale di San Luca avec l’œuvre Ritratto silente 2° de 1998... une sculpture murale enrichie uniquement d’un volet en bois tapissé de papier traité au feu et de poudre de graphite, le reste étant un cadre en fer vide tout tordu de fils de fer accrochés au mur. Le reste était un cadre en fer vide, tout tordu de fils de fer accrochés au mur. C’était tout.

En ce qui concerne le mode de fonctionnement sur lequel je voulais vous interroger, la première chose qui me vient à l’esprit est la suivante: vous arrive-t-il de détruire, ou plutôt de retravailler, une œuvre que vous pensiez terminée et qui s’avère en fait prête à devenir autre chose ?

Honnêtement, pas du tout ! Rarement, peut-être dans ma jeunesse où mon angoisse de la performance pour réaliser “ l’œuvre parfaite ”, “ absolue ” me conduisait à des reprises que je trouvais personnellement aussi inutiles que délétères. Je l’enseigne également à mes étudiants: en sélectionnant les œuvres que nous faisons, nous choisissons celles qui résonnent le plus avec notre sentiment de cette période précise. Ce que nous considérons comme “erroné” doit pouvoir vivre afin d’être éventuellement réévalué rétrospectivement comme une étape pour un développement ultérieur, ou d’avoir une vision continue (sous le radar) et d’essayer de ne pas répéter les erreurs que nous considérons comme “impardonnables”. Comme je l’ai déjà dit ici, mon travail naît d’un choix direct dans le travail en cours... peu de planification, donc “l’erreur” est souvent la nature porteuse du travail lui-même, donc au moment opportun “Rien n’est créé, rien n’est détruit, tout est transformé”. Pour moi, l’œuvre devient un élément muable. Il est certain qu’un fragment ou un morceau qui n’est pas attrayant ou opportun peut devenir un “débris” qui, à l’avenir, en tant qu’objets trouvés, pourrait avoir une nouvelle vie ou donner naissance à quelque chose d’autre... ou pas !

Votre travail est donc marqué par l’instinct, dans cette façon de travailler les différents éléments qui composent l’œuvre s’appellent-ils les uns les autres ?

Gabriele, dans le passé, j’ai souvent admiré des artistes qui concevaient eux-mêmes leurs œuvres... en cela, ma formation d’architecte aurait certainement pu m’aider ou m’induire en erreur... heureusement, ni l’un ni l’autre. Mes œuvres sont presque toujours nées au fil du temps d’un prétexte, d’un métal qui m’éblouit, d’un plexiglas qui réitère l’ombre et la lumière dans l’espace ou, comme pour certaines plus récentes, grâce à mon sculpteur. ou, comme dans certaines œuvres plus récentes, grâce à mon ami sculpteur Giuliano Ferla qui, dans son atelier de menuiserie, m’a donné des plaques et des éclats de verre antique de Murano, des sculptures au sol, des sculptures murales et même des œuvres sur papier sont nées d’un morceau de verre coloré transparent ou opaque autour duquel j’ai recréé les formes d’un objet que je sentais lui convenir. Ainsi, comme vous le dites dans votre question, les différents éléments se cherchent et conduisent le regard à travers l’espace et le temps... j’espère ! Ce n’est pas vraiment l’instinct seul qui dirige ce processus, mais il joue un rôle.

L'auteur de cet article: Gabriele Landi

Gabriele Landi (Schaerbeek, Belgio, 1971), è un artista che lavora da tempo su una raffinata ricerca che indaga le forme dell'astrazione geometrica, sempre però con richiami alla realtà che lo circonda. Si occupa inoltre di didattica dell'arte moderna e contemporanea. Ha creato un format, Parola d'Artista, attraverso il quale approfondisce, con interviste e focus, il lavoro di suoi colleghi artisti e di critici. Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Milano, vive e lavora in provincia di La Spezia.Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.