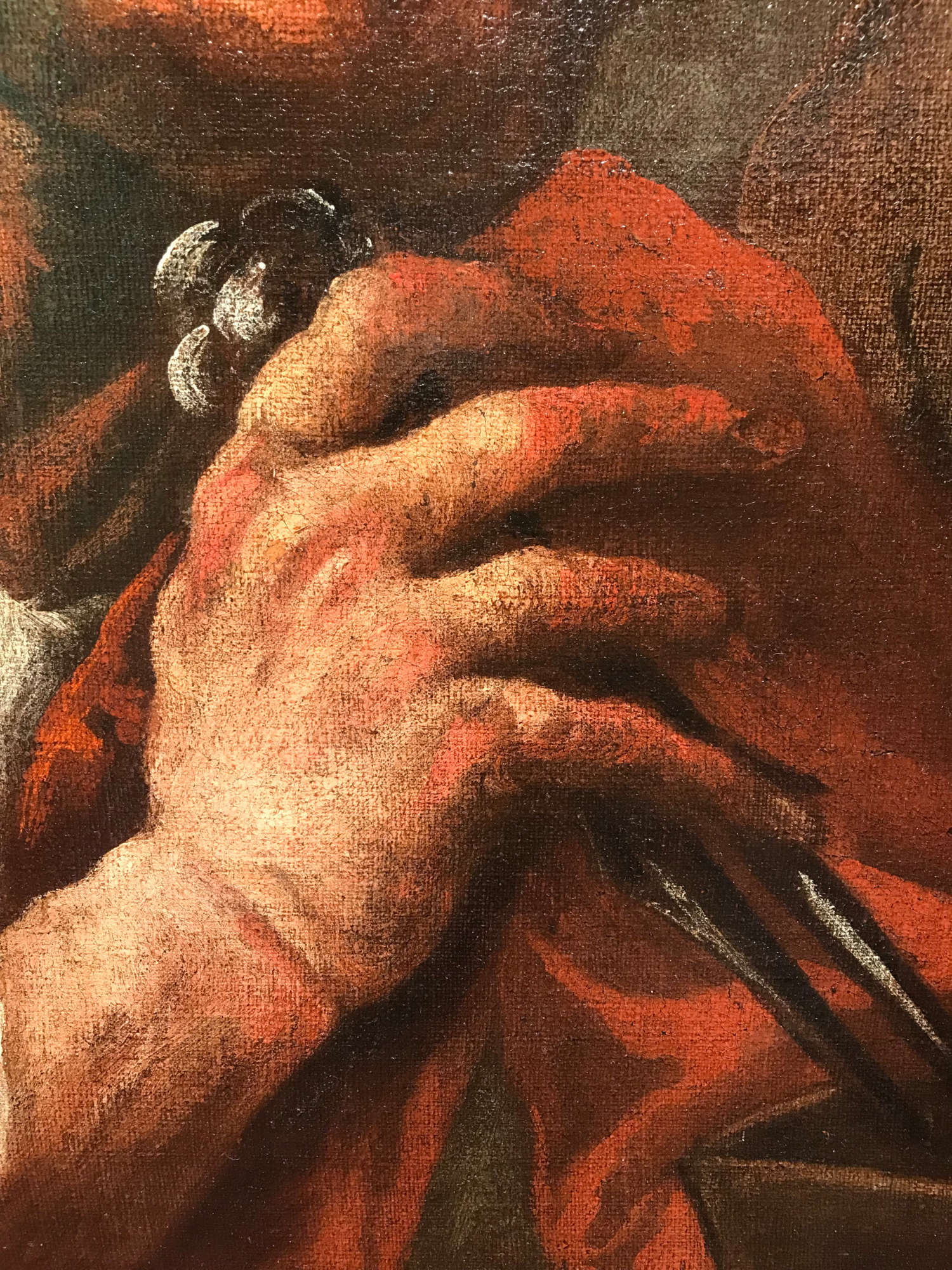

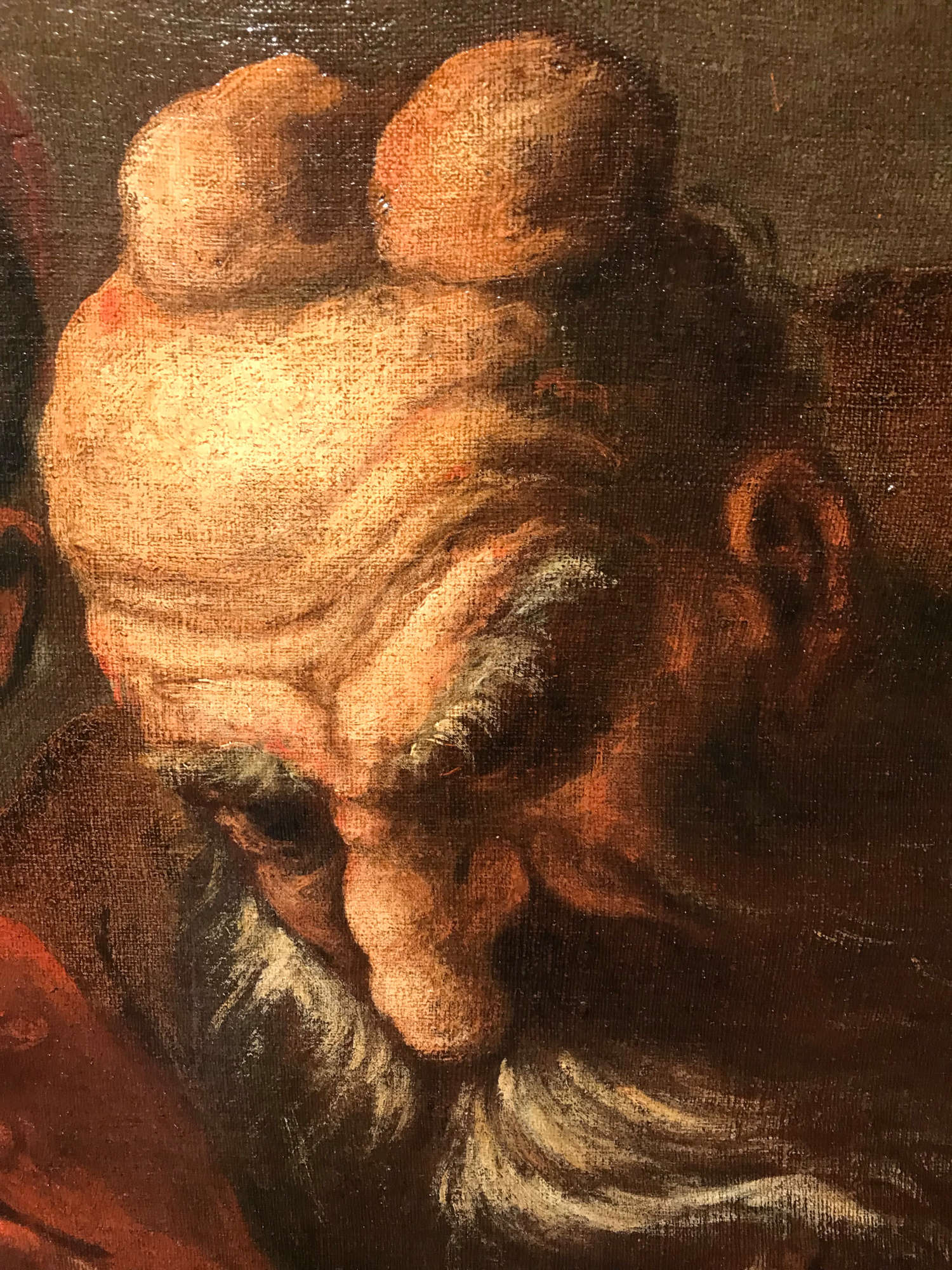

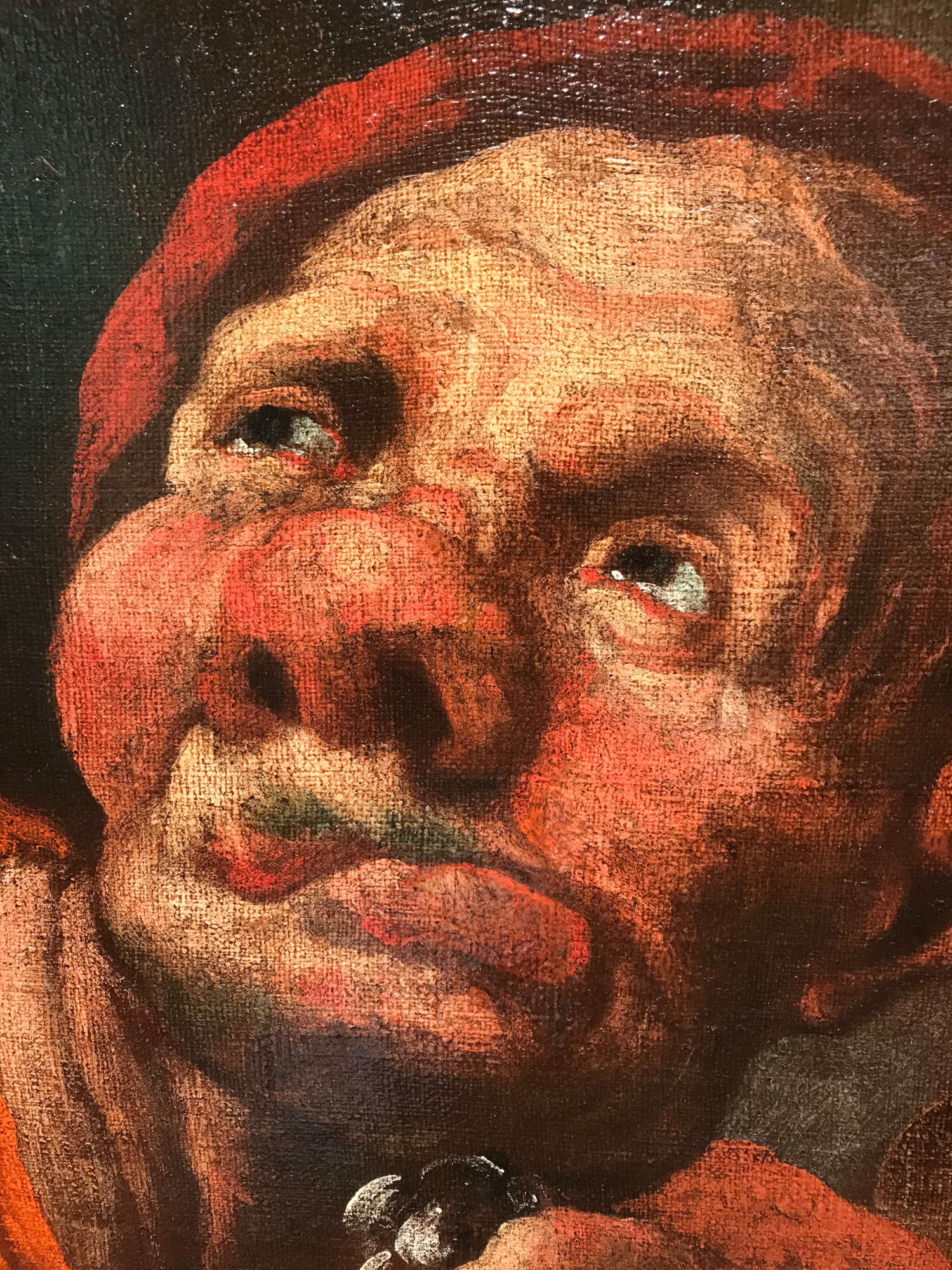

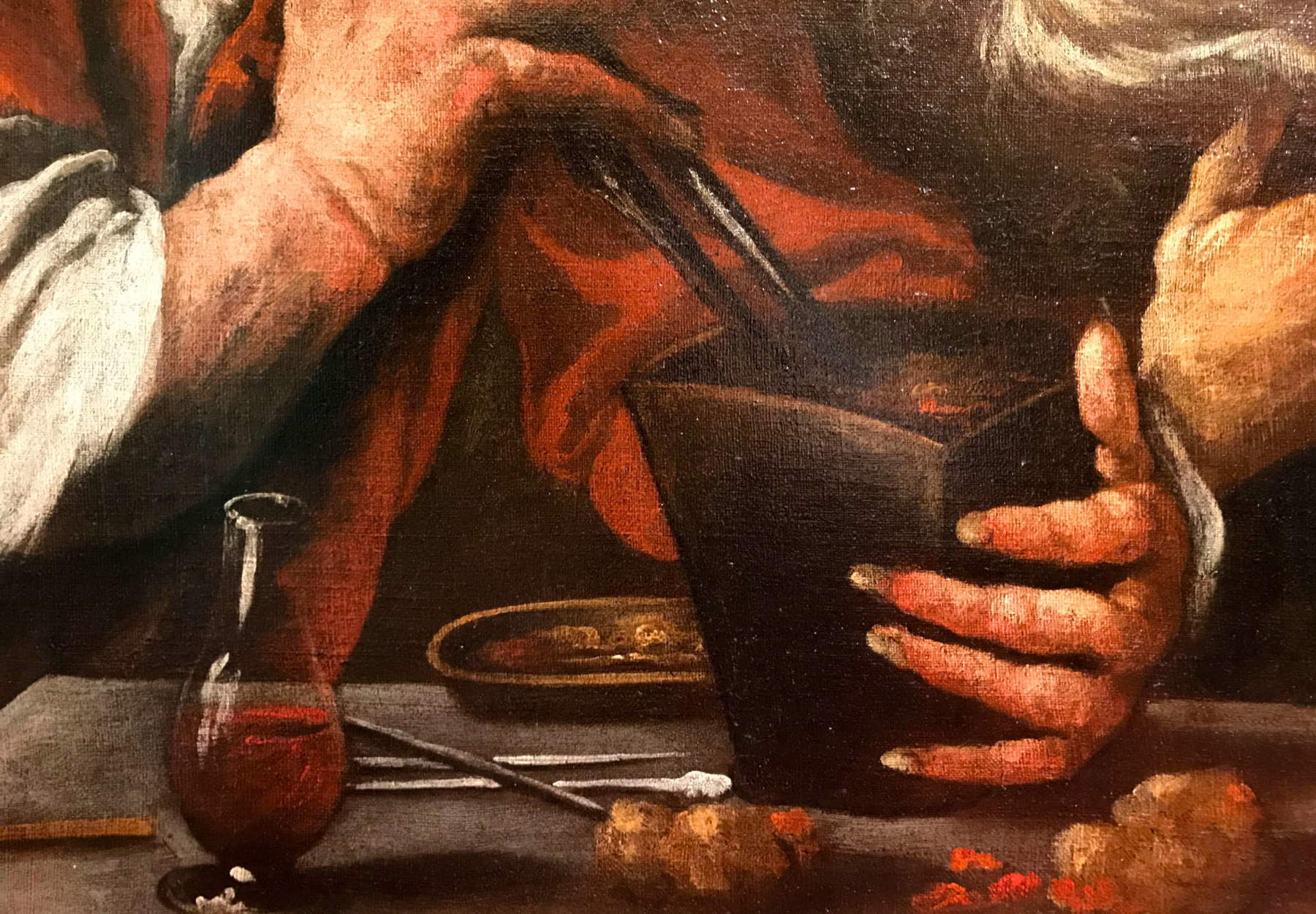

Corps grimaçants et disproportionnés, expressions exagérées, nez saillants et mains noueuses : tels sont les éléments qui frappent l’observateur au premier coup d’œil dans le tableau représentant les trois alchimistes au travail de Pietro della Vecchia (Vicence, 1602/1603 - 1678). Trois personnages aux “formes grotesques et difformes”, comme les définit Egidio Martini, plongés dans leur travail mystérieux, où la frontière entre l’humain et le monstrueux devient ténue. Le sérieux de l’investigation alchimique se transforme ici en une scène grotesque, relevant presque du théâtre de l’absurde, où la quête de la connaissance en devient la caricature. C’est comme si l ’alchimie libérait un désir de dominer la matière et ses secrets si puissant qu’il déformait physiquement ceux qui l’approchaient et l’étudiaient, révélant ainsi son côté sombre et inquiétant, mais en même temps fascinant. C’est donc un désir qui finit par déformer ceux qui le poursuivent.

Exposée à la Biennale Internazionale dell’ Antiquariato di Firenze 2024 par Giorgio Baratti Antiquario, l’œuvre réalisée par le peintre vénitien vers 1660 fait partie d’un ensemble de toiles aux sujets grotesques qui se ressemblent “tant par leur inventivité que par l’esprit avec lequel sont traitées les formes grotesques et déformées des figures”, comme l’a exprimé Martini. Il s’agit notamment de la série des Allégories des cinq sens, anciennement dans la collection Scarpa à Venise, et des Trois Soldats joueurs de dés.

Il est fondamental de considérer comment la dimension du grotesque était particulièrement exaltée dans le climat culturel de la Sérénissime au milieu du XVIIe siècle, un contexte dans lequel Pietro della Vecchia était également pleinement immergé. Sa sensibilité artistique ne peut être comprise sans tenir compte de l’environnement artistique et littéraire qui animait Venise dans ces années-là. L’influence de l’Accademia degli Incogniti, l’une des académies les plus actives et les plus vivantes de la Venise du XVIIe siècle, a joué un rôle décisif dans ce scénario. Fondée par Giovan Francesco Loredano, l’Académie se distinguait par son esprit non conformiste et la liberté intellectuelle avec laquelle ses membres abordaient les sciences humaines, tout en s’ouvrant également au monde scientifique et médical. Entre 1630 et 1660, elle a contribué de manière significative à définir les orientations artistiques et culturelles de tout un groupe de peintres vénitiens qui ont entretenu des relations étroites avec ses membres, favorisant ainsi la naissance d’un langage visuel empreint d’ironie et d’ambiguïté.

Comme le souligne Bernard Aikema (2001), c’est précisément ce climat d’interaction vivante entre les arts et les lettres qui “a déterminé dans une large mesure les intérêts artistiques et culturels d’un groupe de peintres vénitiens”, dont Della Vecchia lui-même, dont le langage pictural reflète pleinement cette complexité culturelle et l’attrait pour le grotesque propre au milieu vénitien de l’époque.

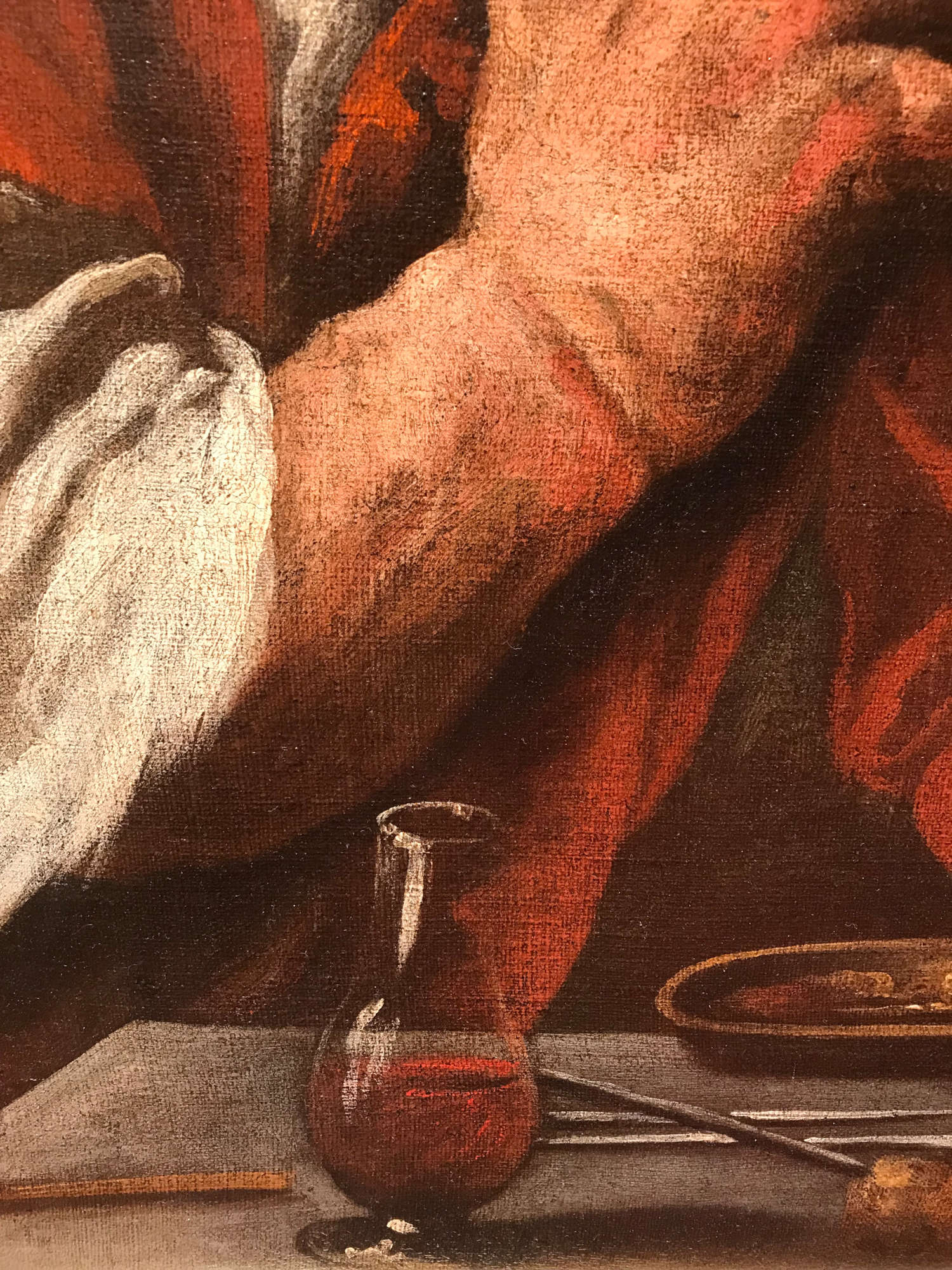

Et le tableau des Alchimistes est l’expression de cette fascination pour le grotesque et la caricature, comme en témoignent les personnages représentés, déformés, révélant une sorte d’obsession. L’œuvre représente le moment crucial du processus alchimique, celui de la transmutation du métal vil en or, symbole par excellence de la perfection et de la pureté spirituelle. Au premier plan, on distingue deux pépites encore tachées de rouge, résidu d’une réaction chimique antérieure, à côté d’une ampoule contenant une substance de couleur rouge, probablement le distillat en solution alcoolique de la pierre dite philosophale. Appelée aussi rubis des sages, cette pierre représentait pour les alchimistes non seulement la clé de la richesse matérielle, mais aussi la synthèse ultime de la connaissance humaine. En effet, ses pouvoirs comprenaient celui de guérir toutes les maladies et de donner l’immortalité à ceux qui la possédaient, mais aussi celui d’inculquer la connaissance absolue des choses. Il est donc le symbole d’une aspiration aussi noble que dangereuse : le désir de l’homme de transcender les limites imposées par la nature pour s’approcher de la perfection. Cependant, l’artiste, par l’aspect grotesque et déformant de la composition, semble vouloir mettre en garde l’observateur contre la tromperie de telles illusions.

L’apparence des trois alchimistes, avec leurs visages tirés et leur regard fiévreux, met en évidence non pas tant la recherche de la sagesse ou la tension vers la transcendance, mais plutôt leur avidité et leur soif de pouvoir. Leur dévouement à l’art alchimique n’apparaît pas comme un chemin spirituel, mais comme une tentative désespérée de dominer la matière afin d’obtenir un profit rapide et facile grâce à la “fabrication” de l’or. L’artiste dénonce ainsi la tromperie du faux savoir et l’éternelle faiblesse de l’homme qui, pour posséder la richesse et le savoir absolu, finit par se réduire à une caricature de lui-même, victime de ses ambitions et de ses désirs.

Pietro della Vecchia opère ainsi un renversement sémantique total . L’or devient ici le symbole de la convoitise matérielle, tandis que la figure de l’alchimiste, sage et savant, est réduite à celle d’un grotesque difforme, victime de ses propres illusions. Le peintre renverse ainsi non seulement le sens originel du mythe alchimique, mais dénonce également sa dégénérescence morale, en montrant comment la tension vers l’absolu peut être corrompue lorsqu’elle est pliée au désir de pouvoir et de possession. Ce renversement s’inscrit également dans la lignée de l’Accademia degli Incogniti, où l’on retrouve une empreinte mariniste évidente, caractérisée par le renversement des canons et l’utilisation du paradoxe pour bousculer la tradition.

Comme l’écrit Enrico Maria Dal Pozzolo, “ce peintre singulier a fait du non-conformisme l’une de ses caractéristiques. Dès le début, sa formation est pour ainsi dire dissociée, puisque les pôles qui l’orientent sont, d’une part, le mythe solaire du classicisme titien défendu par Padovanino et, d’autre part, les drames en clair-obscur du caravagisme de Saraceni, Paolini et Riminaldi. Il en résulte une extrême polyvalence technique qui le conduit à des résultats très différents”. Et parmi ses plus grandes réalisations artistiques, on trouve, explique Dal Pozzolo, “des philosophes, des soldats, voire des nourrices : les catégories sociales les plus diverses ont été déformées sous son objectif impitoyable, pour constituer une sorte de registre comique parallèle à une certaine iconographie actuelle. Et c’est précisément de ce côté qu’il a souvent donné le meilleur”. Mais son intention première était la “poétique de l’étonnement”, “une veine sarcastique exprimée de manière tout à fait nouvelle”.

Sur le même thème des alchimistes, Pietro della Vecchia a réalisé une autre œuvre, mais dans des termes différents, qui se trouve aujourd’hui aux Musei Civici de Padoue: les trois personnages se trouvent également à l’intérieur d’un atelier d’alchimie, mais si dans l’autre tableau ils étaient l’un à côté de l’autre et avec une vue rapprochée des visages vers l’observateur, dans cette autre œuvre ils apparaissent espacés et presque en pied (celui du centre regarde l’or, celui de droite renifle le contenu d’une longue ampoule à col étroit, celui de gauche place une ampoule de verre sur un fourneau brûlant). Surtout, l’artiste ne les représente pas ici avec des aspects grotesques et concentre la gamme des couleurs sur des tons bruns et marron, contrairement à l’œuvre mentionnée précédemment qui apparaît, comme Martini l’avait déjà décrite, “picturalement harmonieuse et belle en couleur, vivante et en même temps joyeuse et forte”. Au premier plan, on peut voir les outils de l’alchimie.

Avec les Trois Alchimistes, Pietro della Vecchia traduit l ’ambiguïté du savoir du XVIIe siècle qui oscille entre science et illusion. Avec son langage artistique délibérément déformant, l’artiste démonte le mythe de l’alchimie comme voie de la perfection et révèle sa composante ironique, terrestre et profondément humaine. En ce sens, le grotesque n’est pas une simple caricature, mais un langage critique, capable de révéler la vanité des aspirations humaines et la frontière ténue qui sépare le savoir de la folie.

L'auteur de cet article: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

Avertissement : la traduction en français de l'article original italien a été réalisée à l'aide d'outils automatiques. Nous nous engageons à réviser tous les articles, mais nous ne garantissons pas l'absence totale d'inexactitudes dans la traduction dues au programme. Vous pouvez trouver l'original en cliquant sur le bouton ITA. Si vous trouvez une erreur,veuillez nous contacter.