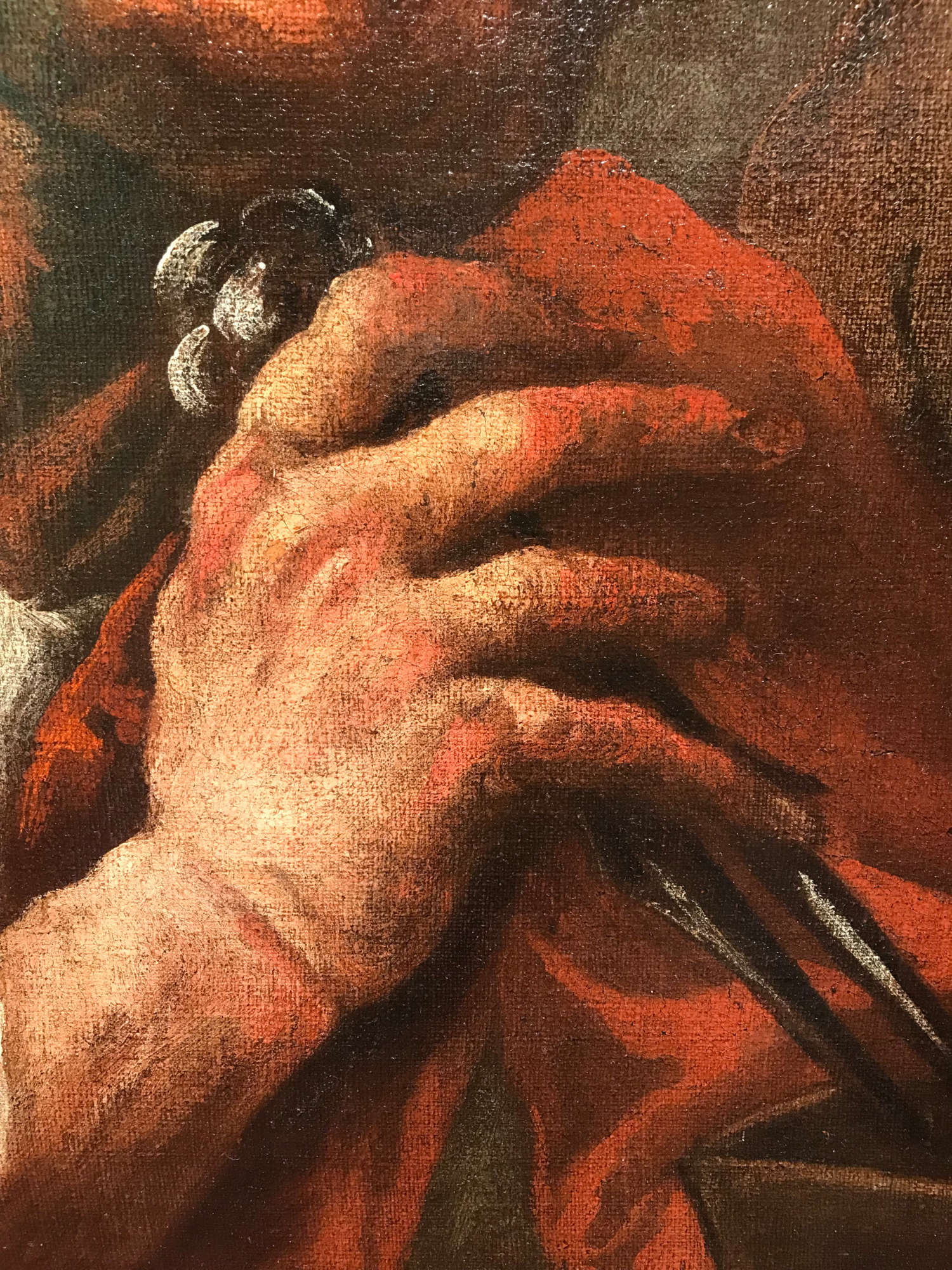

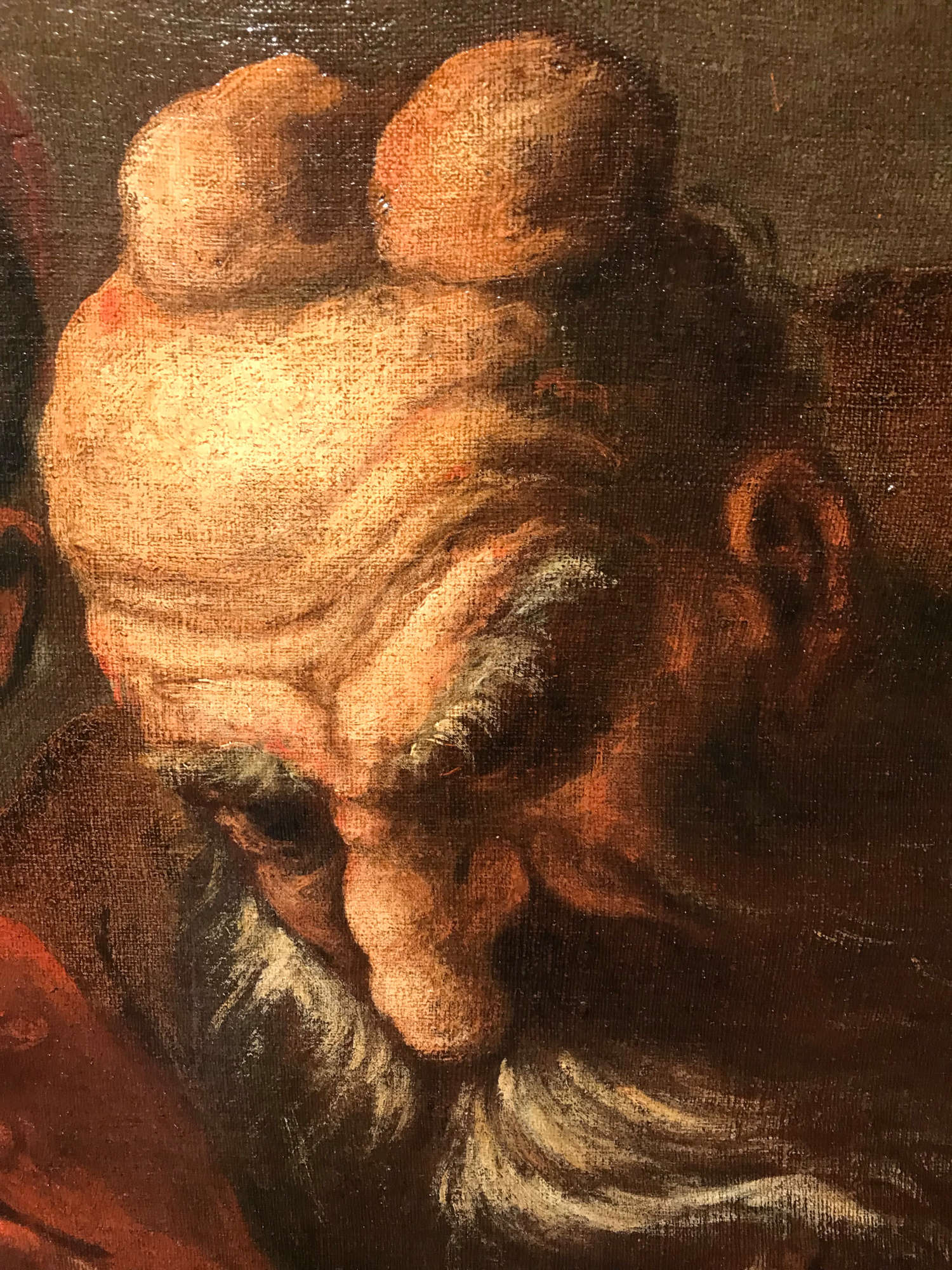

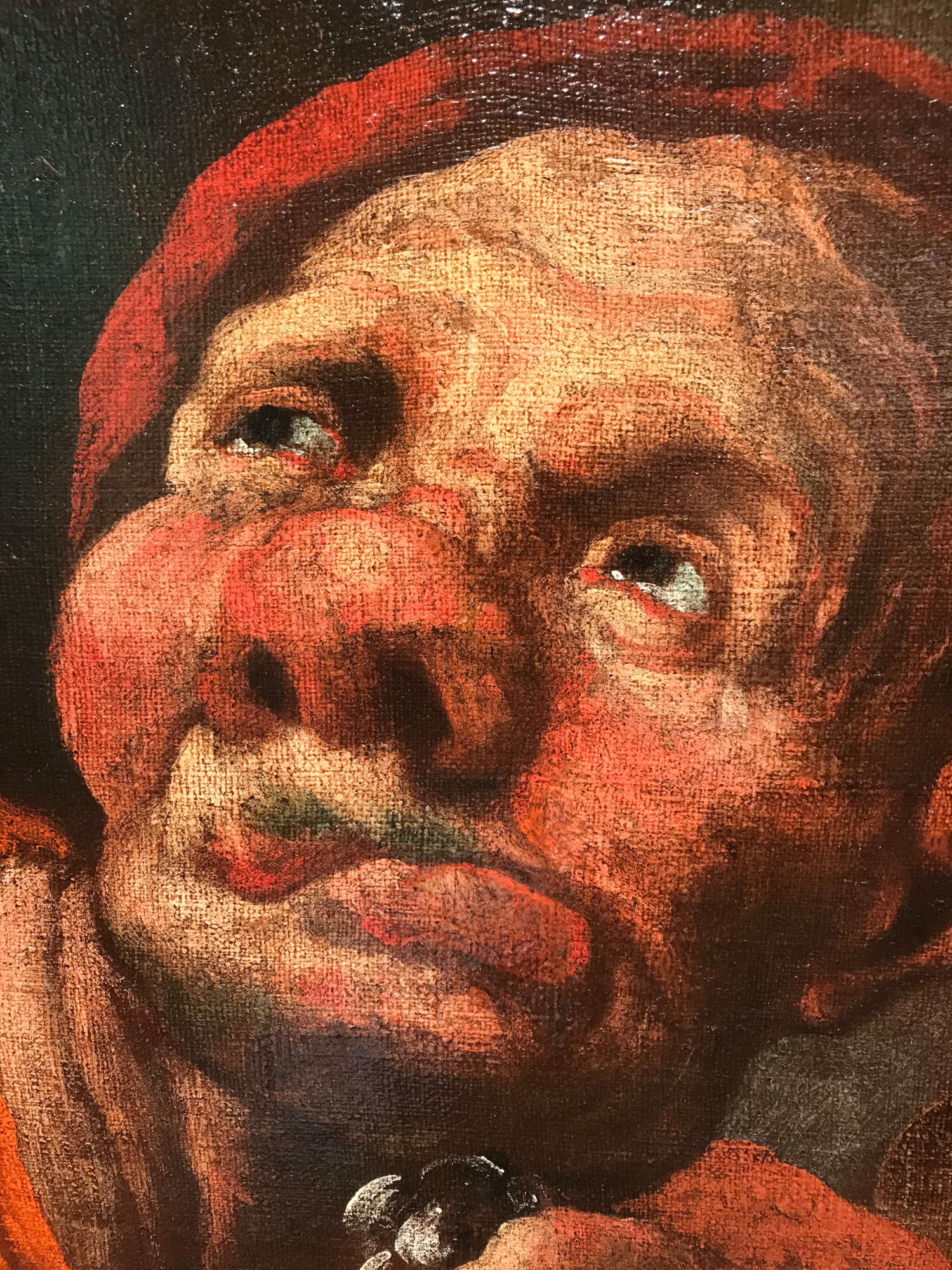

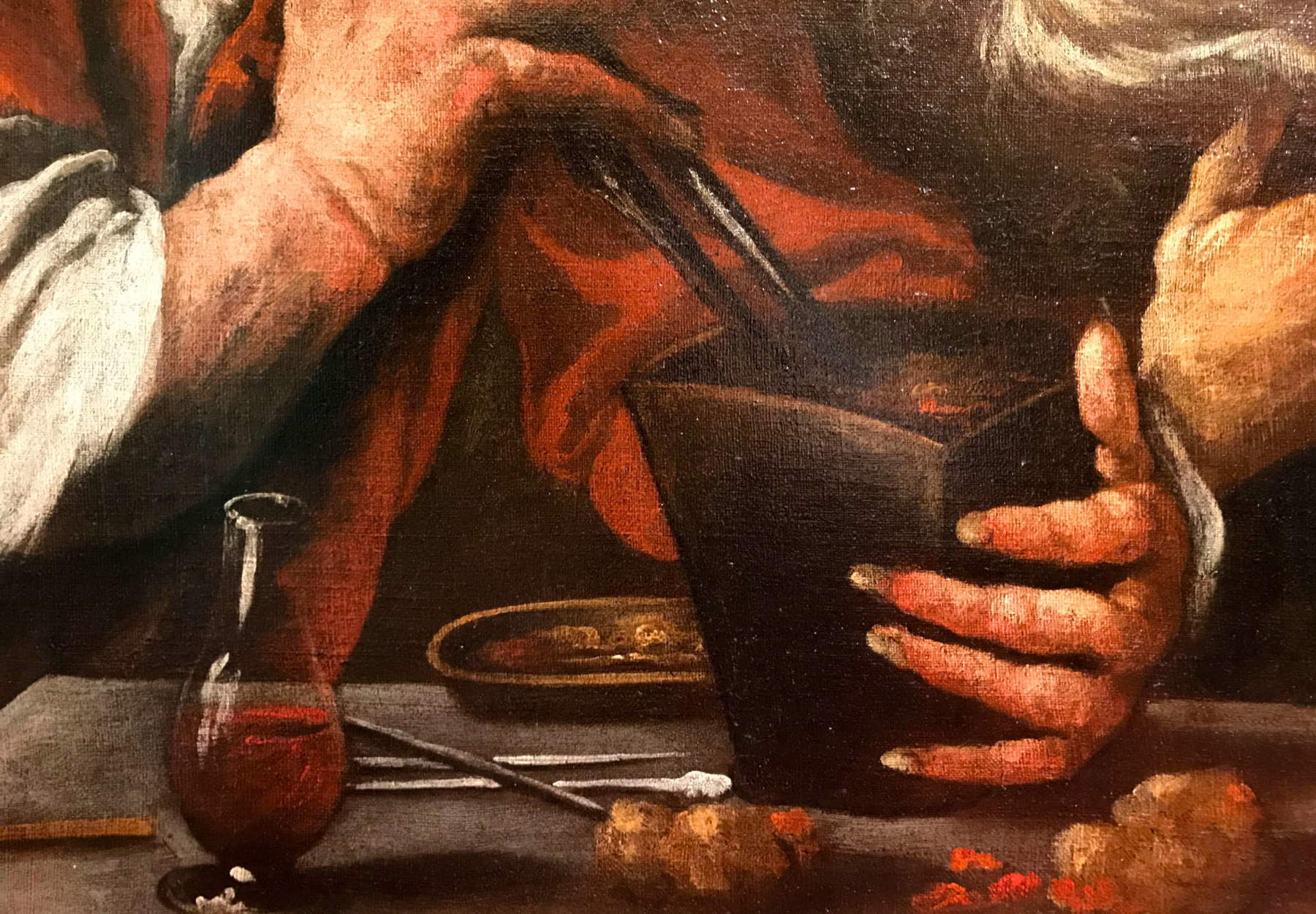

Smorfie e corpi sproporzionati, espressioni esagerate, nasi sporgenti e mani nodose: sono questi gli elementi che colpiscono a un primo sguardo l’osservatore nel dipinto che raffigura i tre alchimisti al lavoro di Pietro della Vecchia (Vicenza, 1602/1603 – 1678). Tre figure dalle “forme grottesche e deformi”, come le ha definite Egidio Martini, immersi nel loro misterioso operare, nelle quali la linea di confine tra l’umano e il mostruoso si fa sottile. La serietà dell’indagine alchemica si trasforma qui in una scena grottesca, quasi appartenesse al teatro dell’assurdo, dove la ricerca della conoscenza diviene caricatura della stessa. È come se l’alchimia scatenasse un desiderio di dominare la materia e i suoi segreti così potente da deformare fisicamente coloro che le si avvicinano e la studiano, svelando pertanto il suo lato oscuro e inquietante, ma allo stesso tempo affascinante. È un desiderio perciò che finisce per deformare chi lo insegue.

Esposta alla Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze 2024 da Giorgio Baratti Antiquario, l’opera realizzata dal pittore veneto nel 1660 circa fa parte, come espresso da Martini, di un gruppo di tele a soggetto grottesco tra loro simili “sia per inventiva sia per lo spirito con cui sono trattate le forme grottesche e deformi delle figure”: tra queste, in particolare, la serie delle Allegorie dei cinque sensi, già della collezione Scarpa di Venezia, e i Tre soldati giocatori di dadi.

È fondamentale considerare come la dimensione del grottesco trovasse particolare esaltazione nel clima culturale della Serenissima a metà del Seicento, contesto nel quale anche Pietro della Vecchia era pienamente immerso. La sua sensibilità artistica non può essere compresa senza tener conto dell’ambiente artistico e letterario che animava Venezia in quegli anni. In questo scenario ebbe un ruolo determinante l’influenza dell’Accademia degli Incogniti, una delle accademie più attive e vivaci del Seicento veneziano. Fondata da Giovan Francesco Loredano, l’Accademia si distingueva per il suo spirito anticonformista e per la libertà intellettuale con cui i suoi membri affrontavano le discipline umanistiche con aperture anche al mondo scientifico e medico. Tra il 1630 e il 1660, questa contribuì significativamente a definire gli orientamenti artistici e culturali di un intero gruppo di pittori veneziani che intrattenevano stretti rapporti con i suoi membri, favorendo così la nascita di un linguaggio visivo intriso di ironia e ambiguità.

Come ha sottolineato Bernard Aikema (2001), proprio tale clima di vivace interazione tra arti e lettere “determinò in buona parte gli interessi artistici e culturali di un gruppo di pittori veneziani”, tra i quali lo stesso Della Vecchia, il cui linguaggio pittorico rispecchia pienamente questa complessità culturale e l’attrazione per il grottesco tipica dell’ambiente veneziano del tempo.

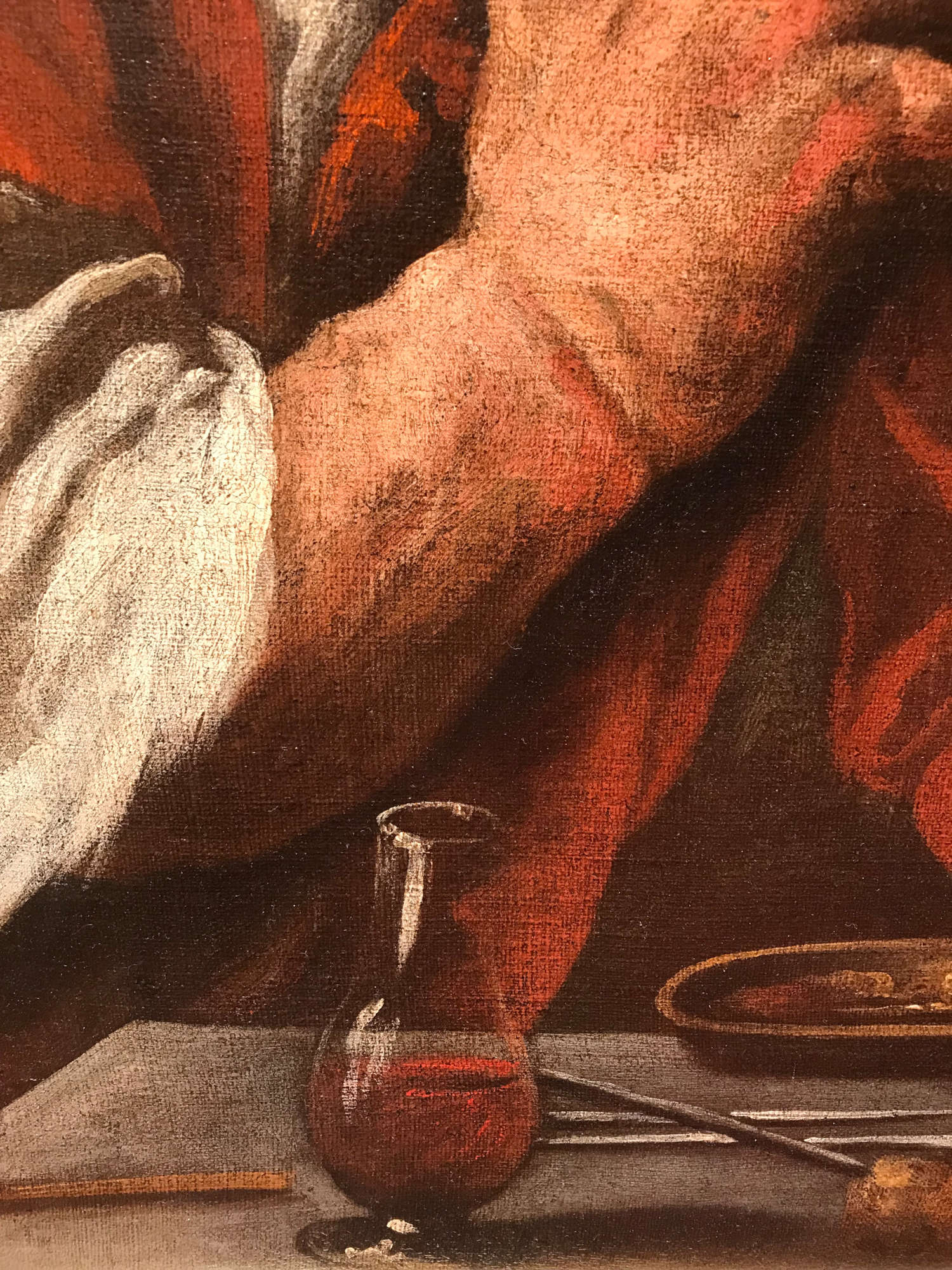

E il dipinto degli Alchimisti è espressione di questo fascino per il grottesco e il caricaturale, come ben si nota dalle figure rappresentate, che sono deformate, a voler rivelare una sorta di ossessione. L’opera raffigura il momento cruciale del processo alchemico, quello della trasmutazione del metallo vile in oro, simbolo per eccellenza della perfezione e della purezza spirituale. In primo piano si distinguono due pepite ancora macchiate di rosso, residuo di una precedente reazione chimica, accanto a un’ampolla che contiene una sostanza di colore rosso, probabilmente il distillato in soluzione alcolica della cosiddetta pietra filosofale. Nota anche come rubino dei saggi, questa pietra rappresentava per gli alchimisti non solo la chiave della ricchezza materiale, ma anche la sintesi ultima del sapere umano. Tra i suoi poteri infatti si annoveravano quello di guarire ogni malattia e di donare l’immortalità a chi la possedesse, ma anche quello di infondere la conoscenza assoluta delle cose. Era dunque il simbolo di un’aspirazione tanto nobile quanto pericolosa: il desiderio dell’uomo di oltrepassare i limiti imposti dalla natura per avvicinarsi alla perfezione. Tuttavia, l’artista, attraverso l’aspetto grottesco e deformante della composizione, sembra voler mettere in guardia l’osservatore contro l’inganno di tali illusioni.

L’aspetto dei tre alchimisti, con i loro volti tirati e lo sguardo febbrile, evidenzia non tanto la ricerca della sapienza o la tensione verso il trascendente, quanto piuttosto l’avidità e la brama di potere. La loro dedizione all’arte alchemica non appare come un percorso spirituale, ma come un tentativo disperato di dominare la materia per ottenere un rapido e facile guadagno attraverso la “fabbricazione” dell’oro. In questo modo l’artista denuncia l’inganno della falsa conoscenza e l’eterna debolezza dell’uomo, che, pur di possedere la ricchezza e il sapere assoluto, finisce col ridursi a una caricatura di se stesso, vittima delle proprie ambizioni e dei propri desideri.

Pietro della Vecchia compie dunque un totale rovesciamento semantico. L’oro diventa qui simbolo di brama materiale, mentre la figura dell’alchimista, saggio e sapiente, si riduce a quella di una figura grottesca deformata, vittima delle proprie illusioni. In questo modo il pittore non solo ribalta il significato originario del mito alchemico, ma ne denuncia anche la degenerazione morale, mostrando come la tensione verso l’assoluto possa corrompersi quando viene piegata al desiderio di potere e di possesso. Anche questo rovesciamento era in linea con l’Accademia degli Incogniti, nella quale vi era un’evidente impronta marinista, che si caratterizzava nel rovesciamento dei canoni e nell’impiego del paradosso per sconvolgere la tradizione.

Come scrive Enrico Maria Dal Pozzolo, “questo singolarissimo pittore fece dell’anticonformismo uno dei suoi tratti distintivi. Già in partenza ebbe una formazione, per così dire, un po’ dissociata, giacché i poli che la indirizzarono furono da un lato il mito solare del classicismo tizianesco propugnanto dal Padovanino e dall’altro i drammi chiaroscurali caravaggeschi di Saraceni, Paolini e Riminaldi. Ne sortì un’estrema versatilità tecnica che lo condusse a risultati tra loro anche molto difformi”. E tra le sue maggiori prove artistiche figurano, spiega Dal Pozzolo, “filosofi, soldati, perfino balie: le più differenti categorie sociali vennero deformate sotto la sua spietata lente, a costituire una sorta di registro buffo parallelo a certa iconografia corrente. E fu proprio in questo versante che egli diede spesso il meglio di sé”. Il suo primo intento era tuttavia la “poetica dello stupore”, “una vena sarcastica espressa in modi del tutto inediti”.

Dello stesso soggetto degli Alchimisti, Pietro della Vecchia realizzò un’altra opera, anche se in altri termini, oggi conservata nei Musei Civici di Padova: i tre personaggi si trovano anch’essi all’interno di un laboratorio di alchimia, ma se nell’altro dipinto erano uno vicino all’altro e con una visione ravvicinata dei volti verso l’osservatore, in quest’altra opera appaiono distanziati e quasi a figura intera (quello al centro osserva l’oro, quello a destra annusa il contenuto di un’ampolla dal collo stretto e lungo, quello a sinistra mette un’ampolla di vetro su una fornace accesa). Ma soprattutto l’artista qui non li raffigura con aspetti grotteschi e concentra la gamma cromatica sui toni del marrone e del bruno, a differenza dell’opera già citata che appare, come l’aveva definita già Martini, “pittoricamente armoniosa e bellissima di colore, viva e nel contempo gioiosa e forte”. In primo piano si notano gli strumenti dell’alchimia.

Con i Tre Alchimisti, Pietro della Vecchia traduce l’ambiguità del sapere seicentesco che oscilla tra scienza e illusione. L’artista, con il suo linguaggio artistico volutamente deformante, smonta il mito dell’alchimia come via di elevazione alla perfezione e ne rivela la componente ironica, terrena, profondamente umana. In tal senso, il grottesco non è semplice caricatura, ma linguaggio critico, capace di svelare la vanità delle aspirazioni umane e la sottile linea che separa la conoscenza dalla follia.

L'autrice di questo articolo: Ilaria Baratta

Giornalista, è co-fondatrice di Finestre sull'Arte con Federico Giannini. È nata a Carrara nel 1987 e si è laureata a Pisa. È responsabile della redazione di Finestre sull'Arte.

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTERPer inviare il commento devi

accedere

o

registrarti.

Non preoccuparti, il tuo commento sarà salvato e ripristinato dopo

l’accesso.